Локальная гиподинамическая остеорезорбция: медико-социальные причины и патогенетические механизмы

Автор: Артеменков А.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 5-1 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

Целью данного исследования явилось выявление факторов риска снижения минерализации костной ткани у населения для обеспечения профилактики остеопенических состояний и остеопороза. В работе применялись два метода исследования: анкетирование и гентгеновская остеоденситометрия. В анкетировании приняло участие 200 студентов в возрасте 17-19 лет. А с помощью рентгеновской остеоденситометрии было обследовано взрослое население женского пола зрелого, пожилого и старческого возраста в количестве 100 человек (по 25 человек в каждой возрастной группе). Объектом исследования служили дистальные эпифизы костей предплечья и пяточная кость. В данной работе показано, что основным фактором риска развития остеопенических состояний у лиц юношеского возраста является редкое употребление молочных продуктов и рыбы, как источников легкоусвояемого кальция и фосфора. Нами определено, что наиболее часто подвержены переломам фаланги пальцев, лучевая и локтевая кости предплечья. Выяснено, что минеральная костная плотность у лиц женского пола в пожилом и старческом возрасте достоверно ниже в дистальных эпифизах костей предплечья, чем в пяточной кости. Высказано предположение о том, что снижение минеральной костной плотности связано с меньшей стато-динамической и механической нагрузкой на кости предплечья, нежели на кости стопы. Для объяснения патогенетических механизмов деструктивных изменений в отдельных участках костной ткани введен термин «локальная гиподинамическая остеорезорбция». Сделан вывод о необходимости сбалансированного питания для нормализации фосфорно-кальциевого обмена, использования физических упражнений для укрепления костно-мышечного аппарата дистальных отделов верхних конечностей.

Минеральная костная плотность, остеопения, остеопороз, факторы риска, переломы костей, денситометрия, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/170188824

IDR: 170188824 | DOI: 10.24412/2500-1000-2021-5-1-144-150

Текст научной статьи Локальная гиподинамическая остеорезорбция: медико-социальные причины и патогенетические механизмы

В настоящее время одной из важнейших задач профилактической медицины является работа по выявлению и профилактике остеопенических состояний и остеопороза, которые проявляются снижением минеральной плотности костной ткани у детей, подростков, студенческой молодежи и взрослого населения. Не секрет, что остеопороз является системным заболеванием скелета человека и характеризуется генерализованной потерей костной массы, что приводит к повышению хрупкости всех костей скелета и увеличению числа переломов.

Рассматривая причины и условия снижения минеральной плотности костной ткани у различных групп населения, мы убедились в том, что истоки данного пато- логического процесса лежат еще в детском возрасте. Так, установлена тесная связь минерализации костной ткани с уровнем физического развития детей. Показано, что остеопения диагностируется у 33% детей, а остеопороз – у 10% [1]. В тоже время выявлена положительная корреляция содержания костного минерала в поясничном отделе позвоночника (L2-L4) у девушек с их ростом, весом и размахом рук [2].

Некоторые авторы считают, что среди факторов, влияющих на накопление пиковой костной массы в детском возрасте, важное значение имеет правильное питание. Так установлено, что употребление кальция с пищей ниже 1000 мг в день влечет за собой снижение плотности минера- лов в позвоночнике и в проксимальной части бедренной кости [3].

Проведенные исследования позволяют говорить о высокой вероятности развития остеопенических состояний у студенческой молодежи. Такие маркеры нарушения обмена в костной ткани как задержка физического развития, низкий рост, дефицит массы тела, недостаточное потребление кальция и снижение двигательной активности являются индикаторами высокого риска формирования остеопении и остеопороза в юношеском возрасте [4].

Как видно, к настоящему времени актуальными становятся вопросы первичной профилактики нарушений минерализации костной ткани у различных групп населения в России. Несомненно, оптимизация образа жизни на основе современных оздоровительных технологий и увеличение статико-динамических нагрузок способствует активизации остеогенеза и адаптационной перестройке костной ткани у лиц юношеского возраста [5].

Цель работы: выявить факторы риска развития нарушений структурнофункционального состояния костной ткани у лиц юношеского возраста и изучить минерализацию костной ткани у взрослого населения для обеспечения эффективной профилактики остеопенических состояний и остеопороза.

Материалы и методы.

Обследование лиц юношеского возраста, с учетом функционального состояния и адаптационных возможностей организма [6] проходило в два этапа. На первом этапе с помощью специально разработанной нами анкеты выявлялись основные факторы риска развития остеопенических состояний у лиц юношеского возраста. В анкетировании приняло участие 200 студентов 17–19 лет: 100 студентов Череповецкого государственного университета (68 девушек и 32 юноша) и 100 студентов Череповецкого медицинского колледжа имени Н.М. Амосова (88 девушек и 12 юношей). Для анализа результатов опроса все респонденты были разделены на две группы: в первую группу входили лица, имеющие в прошлом 1 и белее переломов костей – 50 человек (25,0%); во вторую группу входи- ли лица, не имеющие переломов костей – 150 человек (75,0%).

На втором этапе работы на базе БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №1» проводилась рентгеновская остеоденситометрия дистальных эпифизов костей предплечья (radius, ulna) и пяточной кости (calcaneus) с помощью денситометра Oste-oSys (модель EXA-3000, производства Южной Кореи). Было обследовано взрослое население женского пола, в количестве 100 человек (по 25 человек) четырех возрастных периодов: зрелый возраст – I период – 21–35 лет, II период – 36–55 лет, пожилой возраст – 56–74 года, и старческий возраст 75-90 лет. Перед проведением остеоденситометрии проводились антропометрические измерения – фиксировались длина и масса тела обследуемых. Определялась следующие показатели: минеральная костная плотность (МКП) или (BMD параметр) и Т-критерий (Т-Score). Последний представляет собой разницу между показателями минеральной костной массы обследуемого и плотностью костной ткани у здоровых людей со среднетеоретическим пиком этого показателя в возрасте 20–40 лет. Именно Т-критерий является наиболее важным при постановке диагноза остеопороз. В данной работе использовались следующие общепринятые значения стандартного отклонения (SD) от пиковой костной массы : Т- Score > -1 – норма; -1 > Т- Score -2,5 – остеопения; -2,5 > Т- Score> -3,5 – остеопороз; -3,5 > Т-Score – сильный остеопороз.

Для сопоставления двух рядов выборочных значений по частоте встречаемости признака применялся критерий Фишера (φ). Достоверность наблюдаемых различий проверяли с помощью параметрического t-критерия Стьюдента для парных наблюдений при 95 %-ном уровне значимости. Различия между выборками считались достоверными при р < 0,05.

Результаты и обсуждение

Проведенное анкетирование показало, что 34,0% студентов с переломами костей в прошлом не имеют представления о том, что такое остеопения и остеопороз, а 60,0% не в полной мере знают об этом метаболическом нарушении. У 12,0% лиц юношеского возраста с повреждениями костей скелета ближайшие родственники в анамнезе имели остеопороз. Чуть меньше, 9,3% студентов без переломов костей указали на существование предрасположенности к остеопеническим состояниям.

Принципиально важно отметить то, что снижение МКП формируется в течение длительного времени и, по всей видимости, связано с образом жизни человека и определенными внешними и внутренними факторами. Нами выделены основные этиологические факторы, способствующие возникновению и развитию остеопении и остеопороза в юношеском возрасте (табл. 1).

Таблица 1. Основные факторы риска развития остеопении у лиц юношеского возраста, %

|

Наименование факторов |

Группа студентов |

|

|

с переломами костей (n = 150) |

без переломов костей (n = 50) |

|

|

Высокая склонность к падениям |

14,0 |

6,0* |

|

Серьезные нарушения осанки |

10,0 |

3,3* |

|

Редкое употребление молочных продуктов |

26,0 |

15,0* |

|

Отсутствие в рационе питания рыбы |

22,0 |

12,0* |

|

Нахождение на диете с целью похудения |

18,0 |

6,0** |

Примечание. * – Значимое различие критерия Фишера при p ≤ 0,05 и при ** p ≤ 0,01 в сравнении с показателями лиц, имеющих переломы костей.

Как видно из таблицы 1, наибольшее значение в нарушении процесса минерализации костей скелета играют алиментарные факторы. Редкое употребление молочных продуктов, содержащих легкоусвояемый кальций и отсутствие в рационе питания рыбы, как источника фосфора являются основными факторами риска развития оптеопенических состояний.

В дальнейшем нас интересовал вопрос, какие именно кости скелета наиболее часто подвержены переломам у студентов? В ходе анализа анкет было выяснено, что чаще всего у лиц юношеского возраста возникают переломы фаланг пальцев кисти и стопы и переломы лучевой и локтевой костей предплечья (табл. 2).

Таблица 2. Кости скелета, наиболее подверженные переломам у юношеского возраста

|

Наименование кости |

Частота возникновения переломов, % |

|

Фаланги пальцев |

54,0 |

|

Лучевая кость |

38,0 |

|

Локтевая кость |

20,0 |

|

Большеберцовая кость |

14,0 |

|

Малоберцовая кость |

10,0 |

На более поздних этапах постнатального онтогенеза происходит закономерное снижение МКП практически во всех костях скелета. И, действительно, проведен- ная остеоденситометрия у лиц женского пола показала достоверное снижение МКП в левой и правой костях предплечья в пожилом и старческом возрасте (табл. 3).

Таблица 3. Возрастные особенности снижения минерализации костной ткани у женщин г. Череповца

|

Показатель, кость |

Возраст, лет |

|||

|

21-35, n = 25 |

36-55, n = 25 |

56-74, n =25 |

75-90, n = 25 |

|

|

МКП, г/см2 / L radius, ulna R |

0,376 + 0,010 / -1,80 |

0,371 + 0,018 / -2,07 |

0,310 + 0,014*** / -3,07 |

0,237 + 0,021*** / -3,97 |

|

0,390 + 0,007 / -1,60 |

0,370 + 0,019 / -2,15 |

0,301 + 0,014*** /-3,34 |

0,239 + 0,023*** / -4,01 |

|

|

МКП, г/см2 / L calcaneus R |

0,450 + 0,013 / -0,82 |

0,468 + 0,014 / -0,91 |

0,420 + 0,020 / -1,50 |

0,334 + 0,022*** / -2,66 |

|

0,479 + 0,012 / -0,50 |

0,486 + 0,015 / -0,92 |

0,425 + 0,020* / -1,61 |

0,362 + 0,021*** / - 2,33 |

|

Примечание. L – левая; R – правая. После черты указаны значения Т-критерия.

***p<0,001 в сравнении с показателями лиц зрелого возраста первого периода.

Согласно полученным данным в левой и правой radius и ulna диагностируется остеопения в возрасте 21-35 лет (Т-критерий равен соответственно -1,80 и -1,60). В тоже время, как мы видим, в calcaneus в данном возрастном периоде показатель находится в пределах нормы.

Аналогичная закономерность выявлена при изучении индивидуальных данных.

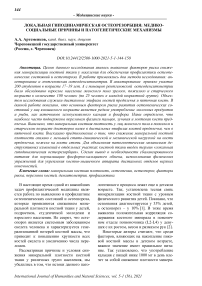

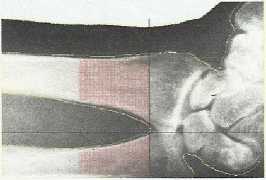

Так, у обследуемой П. (34 года) в дистальных отделах костей предплечья МКП составляет 0,352 г/см2, а в пяточной кости этом показатель несколько выше и равен 0,447 г/см2. В тоже время значения Т-критерия в соответствующих костях составляют -2,28 (диагностируется остеопороз) и 0,86 (норма) (рис. А).

Left Forearm

Age

А

Image not for diagnosis.

Left Forearm

Age

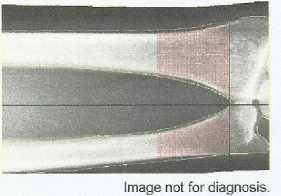

Б

Image not for diagnosis.

Image not for diagnosis.

Рис. Показатели остеоденситометрии у обследуемых женщин – П., 34 года (А) и С., 62 года (Б).

Как видно на более позднем возрастном этапе онтогенеза у обследуемой С. (62 года) снижение МКП ткани более выражено, но опять же резорбция костей предплечья значительно больше, чем пяточных (см. рис. Б).

По нашему мнению в деструкции костей скелета определенную роль играют внешние факторы, участвующие в поддержании МКП. Мы имеем в виду в первую очередь полноценное питание, обеспечивающее сбалансированное снабжение организма такими жизненно важными микроэлементами как кальций и фосфор. Так как основным неорганическим компонентом костной ткани является гидроксиапатит кальция Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 , то поступление в организм кальция и фосфора должно быть обязательным и сбалансированным. Недостаток этих минеральных компонентов в питании приводит к метаболическим заболеваниям костей, и тогда резорбция кости превышает ее образование [7].

В тоже время возникает закономерный вопрос, почему же в реальных условиях жизнедеятельности человека чаще всего возникают переломы фаланг пальцев и костей предплечья? На наш взгляд ответ на этот вопрос кроется в особенностях строения этих костей скелета и в двигательных защитных реакциях человека. Фаланги пальцев и кости предплечья относятся к коротким и длинным трубчатым костям. Они имеют костномозговую полость, являются рычагами движения и составляют скелет дистальных участков конечностей. Кроме того, при падениях человек машинально обычно подставляет конечность для смягчения возможного удара. Этими обстоятельствами вполне логично можно объяснить наиболее частые переломы костей верхней конечности.

Другой более сложный вопрос касается сравнительных структурнофункциональных особенностей обследуемых костей скелета человека. Почему все же МКП предплечья ниже, чем пяточной кости во всех возрастных периодах? Данная закономерность наводит на мысль о том, что это связано с более активной двигательной и механической функцией нижней конечности человека. Для объяснения данного феномена было введено понятие «локальная гиподинамическая остеорезорбция». Нет сомнения в том, что на нижнюю конечность, а конкретнее на кости стопы падает основная нагрузка при статических нагрузках и динамических движениях. Все ее биологические механизмы наиболее приспособлены для выполнения опорных и рессорных функций тела. Постоянные физические нагрузки укрепляют механическую конструкцию и прочность костей стопы. К тому же хорошо известно, что чем больше деятельность окружающих кость мышц, тем прочнее кости скелета. Итак, наши данные подтверждают существование «локальной ги-подинамической остерезорбции» в костях предплечья. Интересно отметить, что в исследовании зарубежных авторов также показано, что даже гиподинамия у животных уменьшает массу костной ткани, трабекулярную микроструктуру костей [8]. С другой стороны очевидно, что длительная иммобилизация конечности у человека снижает плотность остеонов в неподвижной конечности, по сравнению с подвижной конечностью [9].

Таким образом, очевидно, что пуско- вым патогенетическим механизмом развития «локальной гиподинамической резорбции» в костях скелета является низкая активность определенных групп мышц. Не исключено, что в этом случае комплекс факторов риска через нервно-гуморальные регуляторные влияния повышает деятельность остеокластов в участках костей скелета с минимальной динамической и механической нагрузкой на кость и активируется процесс остеорезорбции и деструкции кости. Усугубляет данный патологический процесс снижение уровня кальция и фосфора в крови при неполноценном питании или нарушении его всасывания в желудочно-кишечном тракте. В конечном ние, остеомаляция, рассасывание и деградация костной ткани именно в участках кости с меньшей стато-динамической нагрузкой. Напротив, поступление мине- ральных веществ и активация остеогенеза происходит интенсивное в костях, к которым прикреплены сухожилия активно работающих мышц.

Список литературы Локальная гиподинамическая остеорезорбция: медико-социальные причины и патогенетические механизмы

- Кузнецова Г.В., Ильин А.Г. Минерализация костной ткани у детей с различным уровнем физического развития // Педиатрическая фармакология. - 2008. - Т. 5. № 6. - С. 58-61.

- Дац Л.С., Меньшикова Л.В. Зависимость показателей физического развития и минерализации костной ткани от возраста менархе у подростков // Сибирский медицинский журнал. - 2009. - Т. 84. - № 1. - С. 39-42.

- Челнокова Л.А. Минеральная плотность костей скелета в подростковом возрасте // Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2011; 6: 1: 84-85.

- Ефимова В.М., Скоромная Н.Н., Яцкова Л.П. Педагогическое сопровождение первичной профилактики остеопороза у студентов на основе анализа факторов риска развития // Проблемы современного педагогического образования. - 2016. - № 2. - С. 42-51.

- Аладван Р.С.К. Роль современных оздоровительных технологий в профилактике нарушений минерализации костной ткани у студентов // Физическое воспитание студентов. - 2010. - № 5. - С. 70-73.

- Артеменков А.А. Оценка функционального состояния и резервных возможностей студентов в разные периоды обучения в вузе // Профилактическая медицина (профилактика заболеваний и укрепление здоровья). - 2013. - Т. 16. № 3. - С. 33-36.

- Song L. Calcium and Bone Metabolism Indices // Adv Clin Chem, 2017, Vol. 82, Pp. 1-46. DOI: 10.1016/bs.acc.2017.06.005

- Aguado E., Mabilleau G., Goyenvalle E., Chappard D. Hypodynamia Alters Bone Quality and Trabecular Microarchitecture // Calcif Tissue Int, 2017, Vol. 100, № 4, Pp. 332-340. DOI: 10.1007/s00223-017-0235-x

- Schlecht S.H., Pinto D.C., Agnew A.M., Stout S.D. Brief communication: the effects of disuse on the mechanical properties of bone: what unloading tells us about the adaptive nature of skeletal tissue // Am J Phys Anthropol, 2012, Vol. 149, № 4, Pp. 599-605. DOI: 10.1002/ajpa.22150