Лопата в хозяйстве и культуре русского населения Сибири в XVII-XVIII веках

Автор: Татауров С.Ф., Тихонов С.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена одному из самых востребованных и многофункциональных инструментов в системе жизнеобеспечения русского населения Сибири XVII-XVIII вв. - лопате. Ее основой являются более чем 20 целых и фрагментов изделий - материалы 13-летних раскопок г. Тары на территории Омской обл. В работе подробно рассматриваются лопаты, найденные на памятниках Западной Сибири, определяются место и значимость этих орудий в хозяйстве первых русских сибиряков. Опираясь на результаты анализа изобразительных материалов по лопатам Западной Сибири, приведенных в летописи С. У. Ремезова, данные о раскопках Тарской крепости, городов Мангазея и Надым, исследователи делают вывод о наличии у русского населения Сибири в указанный период специализированных инструментов для различных работ в разные времена года. Имелись лопаты для выборки грунта при строительстве оборонительных сооружений, жилых и хозяйственных построек, копки могил, сельскохозяйственной обработки земли. Описываются лопаты, использовавшиеся для уборки снега, работы с сыпучими материалами, при выпечке хлеба, а также лопатки, которыми играли дети. Приведены данные о форме изделий и породах деревьев, из которых сибиряки делали лопаты.

Инструмент, лопаты, история, сибирь, материал, форма, жизнеобеспечение

Короткий адрес: https://sciup.org/145146316

IDR: 145146316 | УДК: 398.344 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.075-082

Текст научной статьи Лопата в хозяйстве и культуре русского населения Сибири в XVII-XVIII веках

Археологи уделяют много внимания изучению разных категорий находок – оружию и орудиям труда, керамическим сосудам, предметам мелкой пласти- ки и т.д. Однако некоторые из них, например деревянные лопаты, очень редко попадают в поле зрения ученых. Это можно объяснить отсутствием серий таких предметов; на большинстве археологических памятников деревянные изделия, дошедшие до нас в при-

годном для изучения состоянии, очень редки. Материалы, полученные при исследовании первых русских городов Сибири, могут закрыть эту лакуну. В результате раскопок на месте исторического центра Тары – одного из первых русских городов в Западной Сибири – были получены материалы, которые позволяют реконструировать не только планиграфию города, его деревянную архитектуру, но и практически все стороны жизни тарчан, в т.ч. использование деревянных лопат в повседневной жизни.

Цель исследования – ввести в научный оборот найденные при раскопках Тарской крепости лопаты XVII–XVIII вв., определить место этого инструмента в системе жизнеобеспечения русского населения Сибири.

История изучения деревянных лопат в отечественной науке

Лопата как инструмент для рыхления и выборки земли, перемещения сыпучих материалов использовалась на территории Северной Евразии, по крайней мере, с эпохи неолита. В начале XX в. на Шигирском торфянике близ пос. Нейво-Рудянка (Свердловская обл.) удалось обнаружить 32 изделия из дерева хвойных пород, которые были определенны как заступы с педалью, служившие для разрыхления почвы [Толмачев, 1916, с. 36–37, 41–42, табл. I]. В 1937–1939 гг. на Модлонской стоянке в Кирилловском (ранее – Ча-розерском) р-не Вологодской обл. в слое волосов-ской культуры второй половины III тыс. до н.э. выявлена лопата с наклонными плечиками [Брюсов, 1951, с. 39, рис. 11, 2 ]. Такой же предмет в 1960 г. нашел Г.М. Буров в ходе раскопок на стоянке Вис I (устье руч. Симва, система Синдорского оз., Княж-погостский р-н Республики Коми). Исследователь не атрибутировал артефакт как лопату, но посчитал его аналогичным находкам А.Я. Брюсова [Буров, 1966, с. 162]. В 1954 г. С.И. Руденко в Первом Туэк-тинском кургане (Республика Алтай) нашел семь лопат [Руденко, 1960, с. 112, рис. 61; 113].

Объем информации о лопатах, зафиксированных в археологических памятниках, увеличился с появлением работ, посвященных материалам раскопок русских памятников, в первую очередь Новгорода. В 1968 г. Б.А. Колчин опубликовал деревянные предметы из Неревского раскопа в Новгороде Великом. Среди них были лопаты, изготовленные из дуба. По данным исследователя, были найдены 24 целые лопаты и ок. 150 черенков и лопастей [Колчин, 1968, с. 15–17, рис. 5, 1–6, 11–14]. Он разделил лопаты по функциям на группы: для посадки хлеба в печь, проведения земляных работ, работ с сыпучими материалами, уборки снега. По данным Б.А. Колчи- на, новгородские лопаты имеют площадку для упора ноги только с правой стороны. Это характеризует технику проведения земляных работ: человек давит на лопату правой ногой, при этом правая рука обычно располагается на черенке лопаты ниже левой, отвал откидывают вперед вправо, вбок вправо, назад вправо. В более ранней работе исследователь только упомянул о деревянных лопатах и железных оковках, найденных в Новгороде, Киеве и Суздале [Колчин, 1953, с. 88–89, рис. 51]. А.В. Чернецов, А.В. Куза и Н.А. Кирьянова – авторы раздела «Земледелие и промыслы» монографии «Древняя Русь…», изданной в серии «Археология СССР» – на основе материалов Б.А. Колчина составили описание лопат и отметили, что их лопасти имеют прямоугольную, трапециевидную, треугольную форму [Древняя Русь…, 1985, с. 224, 237, табл. 85, 1–8]. В 1990-е гг. вышли работы А.П. Бородовского [1994] и С.С. Тихонова [1994], в которых показаны возможности изучения деревянных лопат и железных оковок на основе широкого круга вещественных и письменных источников [Бородовский, 1994, с. 67; Тихонов, 1994, с. 63–66]. В поле зрения отечественных ученых деревянные лопаты попадают не так часто, как керамика или изделия из металла, кости и т.д., но в указанных работах заложена база для дальнейшего исследования этой категории находок.

Сибирские материалы, назначение деревянных лопат

Материалы раскопок русских археологических комплексов XVII–XVIII вв. на территории Сибири позволили существенно увеличить источниковую базу предметами из органических материалов – кожи, дерева, растительных и шерстяных волокон. По численности эти коллекции сопоставимы с коллекциями известнейших памятников Европейской России – Новгорода, Ладоги и др. Причина сохранности таких артефактов – особые природные условия, например, в Мангазее это низкие температуры [Визгалов, Пар-химович, 2008, 2017; Кардаш, 2009], или специфика культурного слоя, например, в Таре он складывался в течение двух веков в пределах крепостных стен, а частые масштабные пожары способствовали его интенсивному формированию до 4 м [Татауров, Черная, 2015; Александровский и др., 2019].

Хорошая сохранность деревянной архитектуры на сибирских памятниках позволяет соотносить находки с конкретными жилищно-хозяйственными комплексами, что дает возможность более точно атрибутировать найденные предметы. Например, кухонные лопатки и инструменты для конопачения срубов мхом похожи по форме, чтобы определить их функции, необходимо обладать данными о местоположении находок. Лопаты и весла не только до статочно близки по форме, но и зачастую использовались не по прямому назначению: лопатами гребли в лодках, а веслами нагребали сыпучие материалы.

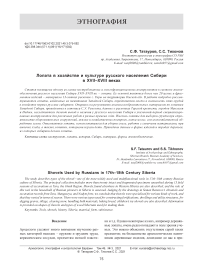

Определить специализацию лопат помогают рисунки Ремезовской летописи, выполненные на рубеже XVII–XVIII вв. [Ремезовская летопись…, 2006]. На наш взгляд, показанные здесь инструменты практически не изменились за первый век владения русскими Сибирью. Важно, что изображения предметов (оружие, инструменты, посуда и т.д.) детально проработаны.

В Ремезовской летописи лопаты упоминаются в нескольких статьях; там даются детальные прорисовки инструментов. Так, в ст. 36 информация о победе казаков и захвате большого количества добычи – «…и такую огромную добычу захватили, что на струги ее не могли взять. И укрыли ту добычу в земле на устье реки Туры» [Ремезовская летопись…, 2006, с. 145] – поддержана рисунком, на котором изображены караульный и три землекопа с лопатами, насыпающие холм над сокровищами (рис. 1, 1 ). Одна лопата прорисована достаточно хорошо – с длинным прямым черенком, почти в рост человека, с равными прямыми плечиками и оковкой, расширяющейся к рабочему краю. Оковка закреплена на лопате скобами.

В ст. 42 говорится о противодействии хана Кучу-ма продвижению отряда Ермака – «Сам же устроил засеку под Чувашами на Иртыше, окопами укрепив город…» [Там же, с. 151] – и приводится рисунок, на нем два землекопа и лесоруб, в их руках лопаты с длинными прямыми черенками. Примечательно, что инструменты без оковок.

В ст. 81 приводятся сведения о первых потерях Ермака: «Ермак же возвратился назад и похоронил своих на Саусканском мысу на царском кладбище на краю мыса для приметы» [Там же, с. 178]. На рисунке показан процесс захоронения убитых казаков в братской могиле (рис. 1, 3 ). Трое землекопов закидывают могилу большими лопатами. На земле лежат еще два инструмента с длинными черенками, прямыми равными плечиками и оковками по краю рабочей поверхности.

В ст. 98 сообщается: «Ермак… пошел вверх по Иртышу навстречу бухарцам, и в Агитской луке поперек волока перекоп сделал» [Там же, с. 193]. На рисунке – стан казаков, отгороженный достаточно широким и глубоким рвом, в который заведена вода Иртыша (рис. 1, 4 ). Самих лопат нет, но объем проделанной работы предполагает, что копал практически весь отряд, т.е. инструментов было достаточно много.

В ст. 112 указывается о погребении Ермака татарами на Бегишевском кладбище [Там же, с. 202]. На ри-

Рис. 1. Лопаты на рисунках Ремезовской летописи [Ре-мезовская летопись…, 2006].

1 – казаки закапывают сокровища на Туре [Там же, с. 145]; 2 – землекопы хана Кучума [Там же, с. 151]; 3 – похороны воинов Ермака [Там же, с. 178]; 4 – ров с валом, созданные поперек волока Ермаком [Там же, с. 193]; 5 – погребение татарами Ермака [Там же, с. 202].

сунке показаны два землекопа, насыпающие холм над могилой; в руках у них инструменты с длинными прямыми черенками и пологими плечиками (рис. 1, 5 ). У лопат округлые лезвия без оковок.

Анализ изображений позволяет заключить, что и русские, и татары использовали лопаты с длинными прямыми черенками, хорошо выраженными плечиками. Лопаты татар без оковок, со скругленными лезвиями. У русских землекопов все лопаты с оковками и прямыми лезвиями. Эти инструменты использовались при рытье и закапывании могильных ям, а также при строительстве укреплений.

На основе материалов, обнаруженных в ходе раскопок Тарской крепости, находок из Мангазеи и Надымского городка мы попытались составить характеристику лопат Сибири по таким признакам, как назначение инструмента, его форма и материал, из которого он изготовлен, основываясь на типоло- гии Б.А. Колчина [1968, с. 15–17]. Сразу оговоримся, что мы не претендуем на новаторство, т.к. указанная типология не требует пересмотра.

По назначению выделено несколько видов лопат.

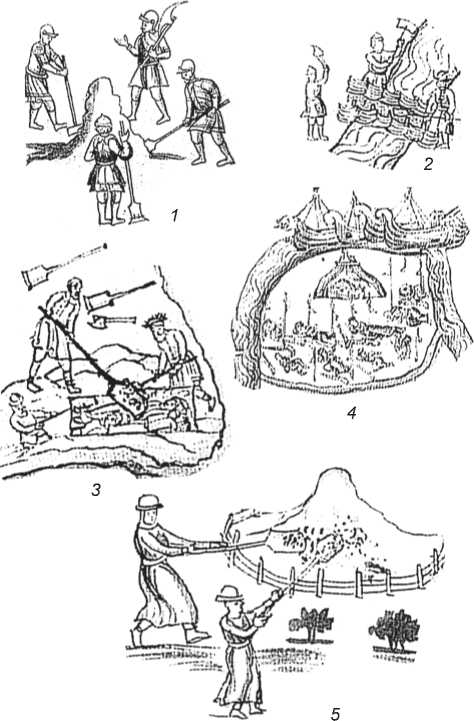

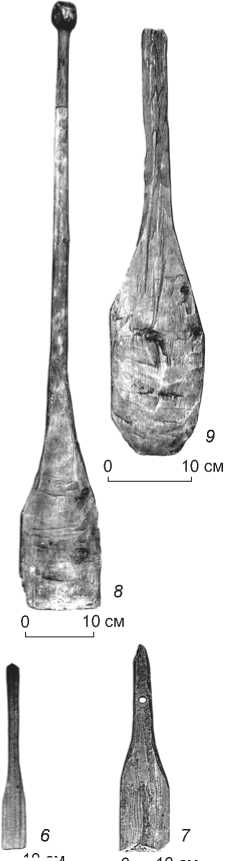

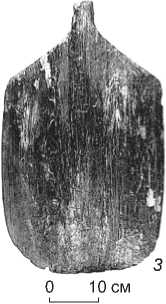

Лопаты для работы с землей (рис. 2, 2, 8, 9 ; 3, 8, 13–14 ). Они имеют длинный (не менее 1 м) черенок. Его конец оформлен шаровидным набалдашником или плоский (спилен), с отверстием для веревки. Лопасть сравнительно небольшая (длина 35–45 см, ширина не более 30–35 см): чем меньше лопасть, тем меньше усилий требовалось прилагать при копании. Рабочий край у лопат без оковок может быть как прямой, так и скругленный. Плечики у лопат этого типа прямые для удобства упора ногой или пологие – при

10 cм

0 10 cм

Рис. 2. Деревянные лопаты из раскопок Мангазеи ( 1–7 ) и Надымского городка ( 8 , 9 ).

1 , 3 – для уборки снега; 2 , 8 , 9 – для работы с землей; 4 – хлебная; 5–7 – кухонные.

0 5 cм

0 10 cм

работе такими инструментами можно было рассчитывать только на силу рук. Тарские лопаты изготовлены из березы: ее древесина считается одной из самых прочных в этой лесной зоне. Из березы сделаны ман-газейские и надымские инструменты.

На лопасть крепилась железная оковка. На рисунках в летописи С.У. Ремезова у всех лопат русских имеются оковки. Однако в археологических коллекциях таких инструментов мало, возможно, оковки утилизировались в кузницах или в случае поломки деревянной основы пересаживались на новое изделие. Например, предмет из Тары сильно изношен. Железную оковку изготовили из толстого прута (рис. 3, 7 ), в котором зубилом сделали глубокий разрез, а затем, используя о стрый вкладыш, проковали каждую из сторон. Это достаточно трудоемкий способ; чаще оковку делали из двух пластин, соединяя их кузнечной сваркой.

Лопаты для работы с землей использовали при посадке, обработке и уборке овощей, например репы, корчага с которой была найдена в ходе раскопок в Таре. Репа и капуста являлись самыми распространенными овощами у русских в Сибири этого периода [Татауров, Тихонов, Черная, 2016]. С необходимостью хранения продуктов связано еще одно применение лопат – для копки погребов. Погреба делились на ледники для хранения мяса и рыбы в теплый период года и овощные хранилища [Татауров, Черная, Бори-ло, 2018]. Тара, как любая крепость, имела несколько источников обеспечения себя водой. В городе были общественные (крепостные и монастырские) и личные колодцы. Для их копки и периодической чистки требовался шанцевый инструмент. Один из колодцев был раскопан в 2012 г.

В процессе раскопок города зафиксировано несколько глинищ для гончарства и производства кирпича – на территории крепости ее жители добывали сырье, используя для этого лопаты для земляных работ. Такими лопатами зимой чистили хле-вы, в которых содержался домашний скот.

Важной частью жизни Тары было строительство и поддержание в порядке оборонительных сооружений. Пороховые погреба под крепостными и острожными башнями были углублены на 3 сажени (более 6 м). Крепостные стены состояли из городней – срубов, заполненных землей и частоколами, перед ними по всему периметру города был выкопан ров. Без землеройных лопат было не обойтись.

10 cм

10 cм

10 cм

10 cм

10 cм

10 cм

0 10 cм

Рис. 3. Лопаты ( 1-6 , 8-14 ) и железная оковка ( 7) из раскопок Тарской крепости.

1 - кухонная; 2 - лопата-игрушка; 3-6 , 10 - для уборки снега; 8 , 13 , 14 - для работы с землей; 9 - хлебная; 11 , 12 - лопаты-мешалки. 1-6 , 8-14 - дерево; 7 - железо.

Лопаты-мешалки. Для смешивания растворов использовались небольшие лопаты, которые выполняли роль скорее мешалок (рис. 3, 11 , 12 ). Их длина не превышала 1 м, в некоторых случаях более половины изделия составляла лопасть. Ширина лопасти достигала 20 см. Рабочий край мог быть как прямым, так и закругленным. Плечики слабо выражены.

Лопаты для уборки снега (см. рис. 2, 1, 3; 3, 3-6, 10). Самая многочисленная категория среди ло- пат, обнаруженных при раскопках русских комплексов в Сибири. В Таре все инструменты для борьбы со снегом выструганы из осины - самой мягкой и хрупкой древесины, за исключением одной (см. рис. 3, 3), она сделана из кедра. Неудивительно, что осиновые лопаты часто ломались (обычно отламывались края лопасти); в коллекциях очень редко можно встретить целые изделия. Осина в отличие от деревьев других пород имеет самый большой диаметр ствола, поэто- му она чаще всего использовалась для изготовления широких лопат, предназначенных для уборки снега. Для ее создания умеющему обращаться с топором человеку достаточно было иметь кусок бревна и полчаса времени.

Снегоуборочные лопаты по длине не отличались от землеройных, имели такой же длинный прямой черенок. Однако у них были больших размеров лопасти: ширина свыше 40 см, длина до 60 см. Рабочий край обычно прямой, но может быть и округлый. Интерес вызывает кедровая лопата (см. рис. 3, 3 ) – она больше других по размерам (ее толщина составляет ок. 3 см), имеет плечики с выступами, как у современных совковых лопат; рабочий край у нее не прямой, а скошенный на одну сторону. Отсутствие следов сработанности свидетельствует о том, что черенок сломался в самом начале эксплуатации изделия. Плечики, как правило, сильно сглаженные, но имеются образцы с прямыми плечиками. На одной из лопат сделана надпись: «оЧ» (см. рис. 3, 4 ); возможно, это знак принадлежности к определенному району города или клеймо изготовителя либо владельца инструмента.

Хлебные лопаты (см. рис. 2, 4 ; 3, 9 ). Авторы раскопок в Мангазее дали лопате с коротким черенком определение «хлебная» (см. рис. 2, 4 ) [Визгалов, Пар-химович, 2017, с. 97]. Короткий черенок сделан, вероятно, с учетом особенностей мангазейских печей: у них был короткий под, и формы или листы с хлебом не нужно было двигать далеко вглубь. Печи в Таре и в окрестных населенных пунктах имели длинный под, иногда достигавший 2 м [Адаптация русских…, 2014, с. 264, рис. 63, 1 ; 266, рис. 65], поэтому для выпекания хлеба были необходимы лопаты с длинным черенком (см. рис. 3, 9 ). Хлебные лопаты отличаются от землеройных или снежных по форме и толщине: черенок у них тоньше, имеет на конце шарообразное или Т-образное навершие, позволяющее легче вытаскивать орудие вместе с хлебом из печи. Лопасть выполнена в виде вытянутого овала с острым рабочим краем. Ее небольшие толщина (не превышает 2 см) и ширина (ок. 20 см) соответствовали назначению лопаты вытаскивать, а не поднимать хлеб, ее можно было легко подсунуть под лист или форму с хлебом.

При необходимости этой же лопатой загребали угли, доставали из печи горшки. Ухват появляется одновременно с чугунками только в XIX в.

Кухонные лопатки (см. рис. 2, 5–7; 3, 1 ). В материалах Мангазеи имеются десятки этих кухонных принадлежностей [Визгалов, Пархимович, 2017, с. 171]. Среди находок из Тары такие лопатки менее многочисленны; это можно объяснить особенностями северной кухни или тем, что для помешивания приготавливаемого блюда тарчане использовали мутовки (по количеству они сопоставимы с мангазей-скими лопатками). Тарская лопатка (см. рис. 3, 1 ), по-видимому, использовалась не только для размешивания: она служила в каче стве разделочной доски, о чем свидетельствуют многочисленные следы ножа. Лопатки в длину не превышают 50 см, плечики очень пологие, рабочий край прямой, ширина лопасти 10–12 см. На эти изделия очень похожи лопатки, с помощью которых затыкали мхом щели в срубах, более точно определить их предназначение возможно только на основе данных о местонахождении таких предметов.

Игрушечные лопатки (см. рис. 3, 2 ). Среди игрушек, обнаруженных во время раскопок Тары, имеется несколько детских лопаточек. Они, как было показано в работе, посвященной данной категории находок из этого города, являются копиями инструментов, использовавшихся взрослыми [Черная, Татауров, 2019, с. 87, рис. 3, 9 ]. Например, детская лопатка, приведенная на рис. 3, 2 , является почти копией уже описанной нами кедровой лопаты для снега.

Анализируя размеры и пропорции лопат (соотношение длины черенка и лопасти, длины лопасти к ее ширине), отметим, что наибольшей длинной выделялись лопаты, которыми в печь сажали хлебы. Почти на 0,5 м короче их были лопаты для земляных работ и уборки снега. Самыми короткими являлись кухонные лопатки (см. таблицу ). Наиболее широкие лопасти имели лопаты для уборки снега, а самые узкие – хлебные и кухонные (см. таблицу ). С накоплением материалов можно будет более уверенно определять по размерам и пропорциям назначение лопат. Необходимо отметить некоторые особенности оформления

Параметры лопат, найденных в Таре

|

Лопата |

Кол-во, ед. |

Длина черенка, м |

Длина лопасти, м |

Ширина лопасти, м |

Значения соотношения |

|

|

длины черенка к длине лопасти |

длины к ширине лопасти |

|||||

|

Для земляных работ |

6 |

≥ 1 |

0,35–0,45 |

До 0,35 |

2,2–2,85 |

1,0–1,3 |

|

Для перемешивания |

2 |

Ок. 0,5–0,7 |

До 0,5 |

≤ 0,2 |

1 |

Ок. 2,5 |

|

Для уборки снега |

7 |

1 |

0,6 |

0,45 |

1,5 |

1,5 |

|

Хлебная |

3 |

До 1,6 |

0,4–0,5 |

0,2–0,3 |

3,2–4,0 |

Ок. 2 |

|

Кухонная |

3 |

≤ 0,5 |

Ок. 0,2 |

До 0,2 |

1 |

0,2–0,25 |

конца черенка и лопастей. У лопат, предназначенных для работы с землей, черенок оканчивался набалдашником или отверстием. У хлебных лопат на конце черенка было Т- или шарообразное навершие, толщина лопасти в виде овала не превышала 2 см. Для кухонных лопаток характерны многочисленные следы порезов ножом на лопасти, наличие отверстия на черенке, в которое продевалась веревка для подвешивания инструмента. Что касается наклона плечиков – угла между черенком и плечиком, то этот показатель уверенно определяется только для лопат, применявшихся при работе с землей или уборке снега, – 135–160°. Мы не измеряли детские лопаты, поскольку их делали под руку ребенка.

Заключение

Трудно выделить сферу жизни сибиряка, в которой не использовалась бы лопата. С ее помощью обрабатывали землю. Ею же выкапывали погреба для хранения урожая, рвы, которыми обносили крепостные стены, вкапывали рогатки, создавали городни. Этим инструментом выкапывали могильную яму. Зимой невозможно было представить жизнь города в Сибири без уборки снега. На кухне не обходились без кухонных лопаток.

Изучение лопат, обнаруженных при раскопках Тарской крепости, показало, что лопаты использовались в разное время года, в помещении и за его пределами, для специфических работ. Инструменты различаются по длине черенка, оформлению его конца, ширине и, возможно, толщине лопасти, наличию или отсутствию следов ножа на лопасти. Лопаты для работы с землей имели общую длину не менее 1,5 м; у них был прямой или округленный срез лопасти, пологие или прямые симметричные плечики. Это свидетельствует о том, что человек работал лопатой, выпрямившись или с легким наклоном, используя при вдавливании инструмента в землю правую или левую ногу. Работать только руками можно было на легких грунтах или с сыпучими материалами. Скорее всего, именно на таких лопатах имелись оковки. Вопрос о том, чем обусловлено наличие у лопат одного или двух плечиков, пока остается открытым. Возможно, количество плечиков – это этнический признак, прослеженный И.Ж. Балашша и Д.И. Ортутаем по материалам Венгрии [Тихонов, 1994, с. 65]. Не исключено, что различия в количестве плечиков отражают специфику техники работы с лопатой. Лопаты для земляных работ могли использоваться в трудовых операциях с сыпучими материалами, при уборке навоза, гребле на лодке и т.д. Такие орудия можно считать универсальными, но их основное назначение – работа с землей. Лопаты для уборки снега отличаются от описан- ных выше более широкой лопастью. Возможно, они применялись и при работе с другими материалами, однако в этом случае от человека требовалось больше усилий.

Лопаты-мешалки, на первый взгляд, относятся к инструментам для работы на кухне, но это не так. При раскопках найдено несколько десятков мутовок, изготовленных из тонкого ствола дерева. Лопаты-мешалки отличаются от них. Их назначение – смешива-ние/перемешивание растворов. Например, раствора для кирпичной кладки или глиняного теста. Для последнего были короткие (не более 50–70 см длину) лопаты с узкой лопастью, практически без плечиков.

Лопаты для хлеба отличают тонкие лопасти овальной (в некоторых случаях прямоугольной) формы и длинный черенок. Старые лопаты, скорее всего, использовались и вне помещений.

Кухонные лопатки, вероятно, служили в качестве разделочных досок: на них имеются следы ножа, и у них на конце черенка-рукояти имеется отверстие для веревки. С помощью таких лопаток можно было насыпать зерно или муку в емко сти для последующей обработки. Поскольку кухонные лопатки в длину не превышали 50 см, ими не пользовались при работе с землей, навозом и т.п. Эти кухонные лопатки следует отличать от инструментов для конопачения срубов, ширина лопасти которых составляет 3–15 см. Последние используют в паре с киянкой/му-шелем, поэтому у них на рукояти часто фиксируются характерные следы забитости. Такие находки встречаются за пределами жилищ. В данном исследовании такие инструменты не рассматриваются.

Лопаты обладают чертами как специализации, так и универсальности. Деревянная лопата – один из простейших в изготовлении инструментов, для этого необходимы только подходящее полено и топор – еще более нужный в жизни сибиряка инструмент. Лопаты делали из разных пород дерева, придавали этим инструментам разную форму, чтобы обеспечить остроту и долговечность, использовали железные оковки.

Список литературы Лопата в хозяйстве и культуре русского населения Сибири в XVII-XVIII веках

- Адаптация русских в Западной Сибири в конце XVI – XVIII в. (по материалам археологических исследований): монография / Л.В. Татаурова, С.Ф. Татауров, Ф.С. Татауров, К.Н. Тихомиров, С.С. Тихонов. – Омск: Издатель-Полиграфист, 2014. – 374 с.

- Александровский А.Л., Александровская Е.И., Седов С.Н., Визгалов Г.П., Ершова Е.Г., Татауров С.Ф., Пархимович С.Г., Юртаев А.А. Комплексные исследования культурных слоев Севера // V Север. Археол. конгресс. – Екатеринбург; Ханты-Мансийск, 2019. – С. 302–306.

- Бородовский А.П. Средневековые железные оковки для лопат (по археологическим, историческим, этнографическим и экспериментальным данным) // Экспериментальная археология. – Тобольск: Изд-во Тобол. гос. пед. ин-та, 1994. – Вып. 3: Археологические вещи и некоторые вопросы источниковедения. – С. 67–73.

- Брюсов А.Я. Свайное поселение на Модлоне и другие стоянки в Чарозерском районе Вологодской области // Поселения эпохи неолита и раннего металла на севере европейской части СССР. – М.; Л.: 1951. – С. 7–76; 33 илл. – (МИА; вып. 20).

- Буров Г.М. Археологические находки в старинных торфяниках бассейна Вычегды // СА. – 1966. – № 1. – С. 155– 173.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг). – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2008. – 296 с.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: усадьба заполярного города. – Нефтеюганск; Екатеринбург: Издат. группа «Караван», 2017. – 360 с.

- Древняя Русь. Город, замок, село. – М.: Наука, 1985. – 432 с. – (Археология СССР).

- Кардаш О.В. Надымский городок в конце XVI – первой половине XVIII в. История и материальная культура. – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2009. – 360 с.

- Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка Древней Руси. – М.: Изд-во АН СССР, 1953. – 224 с. – (МИА; вып. 32).

- Колчин Б.А. Новгородские древности. Деревянные изделия. – М.: Наука, 1968. – 217 с. – (САИ; вып. Е1-55).

- Ремезовская летопись: История Сибирская, Летопись Сибирская, Краткая Кунгурская. – Факс. Воспроизведение изд. конца XVII в. – Тобольск: Возрождение Тобольска, 2006. – Т. 2. – 267 с.: ил.

- Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. – 360 с.

- Татауров С.Ф., Тихонов С.С., Черная М.П. Итоги раскопок исторического центра города Тары в 2016 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 432–434.

- Татауров С.Ф., Черная М.П. Земляная летопись Тары: археологический комментарий к истории города // Археология Западной Сибири и Алтая: опыт междисциплинарных исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. – С. 86–91.

- Татауров С.Ф., Черная М.П., Борило Б.С. Продовольственное обеспечение и хранилища для припасов в историко-археологическом контексте Тары // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2018. – № 56. – С. 177–185.

- Тихонов С.С. Традиционные деревянные землеройные инструменты // Экспериментальная археология. – Тобольск: Изд-во Тобол. гос. пед. ин-та, 1994. – Вып. 3: Археологические вещи и некоторые вопросы источниковедения. – С. 63–66.

- Толмачев В.Я. Древнейшие заступы, найденные на восточном склоне Среднего Урала // Изв. Имп. Археол. комиссии. – СПб.: [Тип. Гл. управления уделов], 1916. – Вып. 60. – С. 36–43.

- Черная М.П., Татауров С.Ф. Игры детей и игрушки в социокультурном пространстве сибирского города: историко-археологический аспект // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 2. – С. 84–92.