Лучевая диагностика врожденных расщелин альвеолярного отростка и твердого неба

Автор: Васильев А.Ю., Петровская В.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-2 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена оценке роли лучевых методов исследования у пациентов с врожденными расщелинами альвеолярного отростка и твердого неба. Обследовано 20 пациентов с врожденными расщелинами альвеолярного от! ростка и твердого неба. Использовались основные и высокотехнологичные методы лучевой диагностики. Ортопантомография, увеличенная панорамная рентгенография - это основные методы лучевого обследования паци! ентов с дефектами альвеолярного отростка и твердого неба. Однако данные методы не дают полной информации о распространенности аномалии. На этапе планирования костно-реконструктивных операций выполнялись МСКТ - мультиспиральная компьютерная томография (n=7) и ДОТ - дентальная объемная томография (n=13), которые позволили определить степень распространения костного дефекта, его размеры, а также выявить оронозальные соустья. На послеоперационном этапе лечения МСКТ и ДОТ позволили определить правильность восстановления альвеолярного отростка, положение и состояние костного регенерата, а также положение фиксирующих элементов. В отдаленный послеоперационный период цифровая микрофокусная рентгенография (ЦМФРГ) позволяет определить степень остеоинтеграции (n=20). У всех пациентов для определения качества кровотока использовалось ультразвуковое исследование (УЗИ). Использование высокотехнологичных методов лучевой диагностики (МСКТ, ДОТ) позволяет правильно распланировать объем оперативного вмешательства, определить положение трансплантата после операции. ЦМФРГ и УЗИ являются методом выбора для оценки регенерации костной ткани в послеоперационном периоде у пациентов с врожденными расщелинами.

Врожденные расщелины альвеолярного отростка и твердого неба, высокотехнологичные методы лучевой диагностики, остеоинтеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/14919252

IDR: 14919252 | УДК: 616.315!073.75

Текст научной статьи Лучевая диагностика врожденных расщелин альвеолярного отростка и твердого неба

Врожденные нарушения развития верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба составляют около 86% всех аномалий челюстно-лицевой области [1, 3, 7]. Данная патология диагностируется на первом году жизни ребенка и требует длительного многоэтапного лечения с привлечением многих специалистов [2, 8]. Каждый этап реконструктивного лечения имеет определенное значение в социальной и медицинской реабилитации пациентов. Важным этапом является костная пластика альвеолярного отростка, укрепление межчелюстных костей, закрытие ороназальных соустий, исправление деформаций челюстно-лицевой области [4, 6].

Ведущими составляющими в диагностике врожденных расщелин альвеолярного отростка верхней челюсти и твердого неба являются лучевые технологии [5, 8]. Ортопантомография, увеличенная панорамная рентгенография, рентгенография верхней челюсти “вприкус” – это основные методы лучевого обследования пациентов, которые помогают выявить дефекты альвеолярного отростка и твердого неба. Вместе с тем данные методы не дают полной информации о распространенности аномалии и не позволяют определить объем костного дефекта [1, 6].

Целью исследования явилась оценка роли лучевых методов исследования при обследовании пациентов с врожденными расщелинами альвеолярного отростка и твердого неба.

Материал и методы

Обследовано 20 пациентов с различными видами врожденной расщелины верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба в возрасте 8–18 лет. Всем пациентам были выполнены традиционные рентгенологические и высокотехнологичные методы лучевой диагностики на до- и послеоперационном этапах костной пластики на сроках 1, 3, 6 и 9 месяцев. Увеличенная панорамная рентгенография, рентгенография верхней челюсти “вприкус” выполнялись всем пациентам, ортопантомография проводилась у 8 пациентов для общей оценки состояния зубочелюстной системы. МСКТ и ДОТ выполнялись всем пациентам до и после костно-реконструктивной операции. В отдаленном послеоперационном периоде для оценки процессов регенерации применялись ЦМФРГ и УЗИ.

Результаты и обсуждение

По результатам ортопантомографии и увеличенной панорамной рентгенографии у 15 пациентов определялись односторонние щелевидные дефекты и у 5 пациентов – двусторонние дефекты альвеолярного отростка, а также дефекты твердого неба, нарушение положения межчелюстной кости и состояние латеральных отделов альвеолярного отростка (рис. 1).

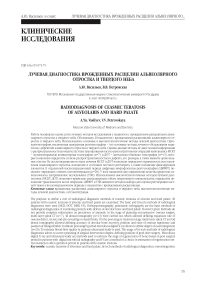

В качестве дополнения выполнялась рентгенография верхней челюсти “вприкус”, которая позволила определить протяженность дефекта твердого неба, оценить состояние зубов на уровне расщелины (рис. 2). Однако данные методы не отражали полной информации о распро-

Рис. 1. Увеличенная панорамная рентгенография верхней челюсти. Определяется двусторонний колбовидный дефект альвеолярного отростка между зубами 1.1–1.3 и 2.1–2.3 с распространением на твердое небо. Отмечается отсутствие зубов 1.2, 2.2

Рис. 2. Интраоральная рентгенография верхней челюсти “вприкус”. Определяется левосторонний дефект альвеолярного отростка верхней челюсти, который имеет неправильную форму, располагается между зубами 2.1–2.3 и распространяется на твердое небо. Положение соседних зубов не изменено

страненности аномалии.

В возрасте 8–10 лет приводились первые костно-реконструктивные операции на уровне дефекта, где в качестве трансплантата использовалось губчатое вещество из гребня подвздошной кости или из подбородочной области. По мере увеличения возраста пациента деформация верхней челюсти усугублялась, у части пациентов отмечалось сужение верхней челюсти и нарушение соотношения зубов, что приводило к различным вариантам дизок-клюзии. На этапе планирования костно-реконструктивных операций выполнялись МСКТ (n=7) и ДОТ (n=13), которые позволили определить объем распространения костного дефекта, его размеры, выявить наличие оронозальных соустий, а также определить положение межчелюстной кости и степень деформации челюстно-лицевой области (рис. 3).

Высокотехнологичные методы (МСКТ и ДОТ) позволили распланировать необходимый объем оперативного вмешательства у 12 пациентов с определением состояния костной ткани (размеры, плотностные характеристики) в подбородочной области для аутотрансплантата.

Деформация верхней челюсти, верхнечелюстных пазух и полости носа была выявлена у 8 пациентов, которым требовалось проведение одномоментной костной пластики альвеолярного отростка и ортогнатической операции. У 3 пациентов одномоментная костная пластика проведена впервые, что позволило сократить количество хирургических этапов, улучшить качество фиксации фрагментов верхней челюсти после остеотомии и восстановить костную структуру на уровне расщелины (1 пациент с двусторонней расщелиной, 2 пациента с односторонней расщелиной).

При проведении костной пластики альвеолярного отростка в качестве аутотрансплантата у 12 пациентов

Рис. 5. Цифровая микрофокусная рентгенография верхней челюсти “вприкус”. Определяется состояние после костной пластики альвеолярного отростка, с использованием губчатого вещества из гребня подвздошной кости, имеются единичные точечные фрагменты губчатой костной ткани на уровне расщелины

Рис. 3. Дентальная объемная томография, МРR в аксиальной проекции, МIP в сагиттальной проекции, 3D-рекон-струкция. Определяется левосторонняя врожденная расщелина альвеолярного отростка верхней челюсти и твердого неба между зубами 2.1– 2.3, ороназальное соустье слева, зуб 2.2 отсутствует. Микрогнатия верхней челюсти

Рис. 4. Мультиспиральная компьютерная томография, МРR в коронарной и аксиальной проекции, 3D-реконструкция. Определяется состояние после костной пластики альвеолярного отростка верхней челюсти аутотрансплантатом из подбородочной области

использовался фрагмент костной ткани из подбородочной области и у 8 пациентов – губчатая кость из гребня подвздошной кости.

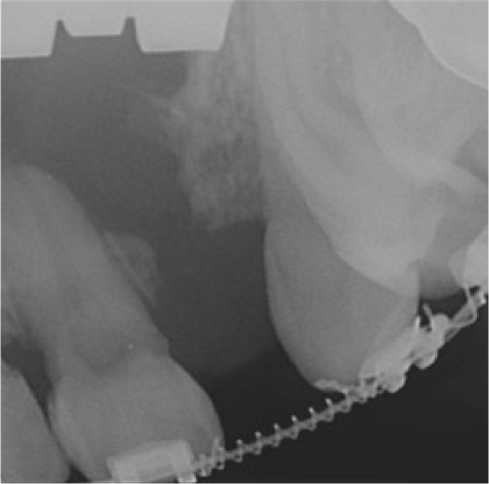

На послеоперационном этапе лечения высокотехнологичные методы лучевой диагностики МСКТ (n=7) и ДОТ (n=13) позволили определить правильность восстановления альвеолярного отростка, размеры костного регенерата, положение фиксирующих элементов, состояние донорского ложа в подбородочной области (рис. 4).

Рис. 6. Ультразвуковое исследование. Определяется удовлетворительное состояние регенерата с использованием режима импульсной допплерографии после костной пластики альвеолярного отростка гребнем подвздошной кости

В послеоперационный период проводился клиникорентгенологический контроль на сроках 1, 3 и 6 месяцев. Для определения степени остеоинтеграции всем пациентам выполнялась ЦМФРГ, которая позволила выявить первые признаки регенерации костной ткани, положение фиксирующих элементов, ортодонтических конструкций (рис. 5).

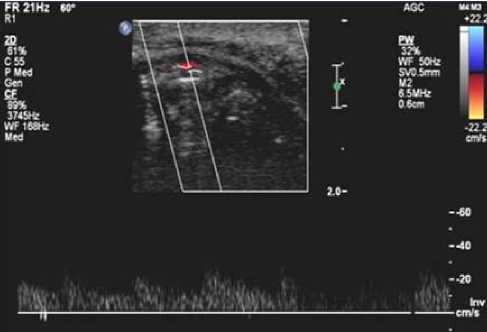

У 3 пациентов, у которых использовалось губчатое вещество из гребня подвздошной кости, выявлена недостаточная регенерация костной ткани. Для определения качества кровотока, его скоростных показателей всем пациентам в послеоперационный период проводилось УЗИ (рис. 6).

Заключение

Использование высокотехнологичных методов лучевой диагностики (МСКТ, ДОТ) позволило правильно распланировать объем оперативного вмешательства, определить положение трансплантата после операции. Цифровая микрофокусная рентгенография и УЗИ являются методами выбора для оценки регенерации костной ткани в послеоперационном периоде у пациентов с врожденными расщелинами.

Работа выполнена в рамках ведущей научной школы России НШ - 3481.2010.7.

Список литературы Лучевая диагностика врожденных расщелин альвеолярного отростка и твердого неба

- Андреищев А.Р. Сочетанные зубочелюстно-лицевые аномалии и деформации. -М.: Гэотар-Медиа, 2008. -224 с.

- Дьякова С.В., Воложин А.И., Топольницкий О.З. Новая методика костной пластики альвеолярного отростка с помощью биокерамических гранул//Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: матер. III Всерос. науч. практ. конф. -М., 2009. -С. 78.

- Лучевая диагностика в стоматологии: национальное руководство по лучевой диагностике и терапии/под ред.С.К. Тернового, А.Ю. Васильева. -М.: Гэотар!Медиа, 2010. -288 с.

- Персин Л.С., Чуйкин С.В., Давлетшин Н.А. Врожденная расщелина верхней губы и неба. -М.: МИА, 2008. -368 с.

- Рабухина Н.А., Голубева Г.И., Перфильев С.А. Спиральная компьютерная томография при заболеваниях челюстно-лицевой области. -М.: МЕДпресс!информ, 2006. -127 с.

- Топольницкий О.З., Федотов Р.Н., Першина М.А. Ортогнатическое хирургическое лечение подростков с зубочелюстными деформациями в системе комплексной реабилитации пациентов с врожденной расщелиной верхней губы и неба//Врожденная и наследственная патология головы, лица и шеи у детей: матер. III Всерос. науч. практ. конф. -М., 2009. -С. 286.

- Girod S., Tescher M., Schrell U. Computer!aided 3D simulation and prediction of craniofacial surgery: a new approach//J. Craniomaxillofac. Surg. -2001. -No. 3. -P. 156-158.

- Vandenberghe B., Jacobs R., Yang J. Detection of periodontal bone loss using digital intraoral and cone beam computed tomography imagesan in vitro assessment of bony and/or intrabony defects//Dentomaxiollofacial Radiol. -2008. -No. 37. -P. 252-260.