Лук эпохи позднего средневековья из коллекции Амурского областного краеведческого музея

Автор: Зайцев Н.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Археологические исследования памятников неолита, раннего железного века и Средневековья в Западном Приамурье позволили установить виды дальнобойного метательного оружия, которое охотники и воины использовали для охоты и военного дела. Для неолита и раннего железного века - это каменные, реже железные и костяные наконечники стрел, защитные пластины при стрельбе из лука. И только в эпоху Средневековья начинают встречаться костяные накладки на лук, которые позволяют выполнить их реконструкцию. Сохранившийся в Амурском областном краеведческом музее лук Гантимура, который датируется минимумXVII в., позволяет представить не только внешний вид как с натянутой тетивой, так и без нее, но и детально изучить его конструкцию и этапы изготовления. Рентгеноскопия лука показала его сложное устройство с применением различных материалов: дерева, кости, кожи, бересты. Асимметричные плечи лука, М-образная форма с натянутой тетивой, размеры позволили его отнести к лукам монгольского типа.

Амурская область, музей, лук гантимура, xvii век, монгольский тип

Короткий адрес: https://sciup.org/14522371

IDR: 14522371 | УДК: 903

Текст научной статьи Лук эпохи позднего средневековья из коллекции Амурского областного краеведческого музея

Лук у древнего населения, проживавшего на территории Амурской области, был важнейшим оружием дальнего боя на протяжении длительного периода времени. Подтверждением этому служат частые находки наконечников стрел, изготовленных из различных материалов (камень, кость, металл) и относящихся к различным эпохам, начиная с эпохи неолита [Деревянко, 1987, с. 50–63].

При раскопках средневековых захоронений также довольно часто находят колчанные крючки, наконечники стрел, костяные кольца для пре-288

дохранения пальца при стрельбе из лука. На могильнике у с . Прядчино Благовещенского р-на Амурской обл. был обнаружен колчан для стрел. Несколько реже встречаются фрагменты костяных накладок сложносоставных луков, которые, безусловно, представляют определенный интерес для оружиеведов. Наибольшее количество фрагментов костяных накладок на лук обнаружено в могилах мохэ на Троицком могильнике раннего средневековья [Деревянко, 1977, с. 128, 191, 193, 195]. Судя по их форме и размерам, они являются срединными. Наличие в троицкой коллекции кроме прямых накладок пластины с расширяющимися концами говорит о том, что срединная часть мохэского лука усиливалась или двумя боковыми накладками, или тремя, когда к ним добавлялась фронтальная. В китайских летописях сохранилось сообщение о том, что луки мохэ обклеивались рогом и были длиной «три фута и два дюйма» (96,5 см) [Бичурин, 1998, с. 96].

Что касается луков, то на территории Западного Приамурья не известно ни одного случая нахождения этого вида оружия в более или менее целом виде, что давало бы возможность судить о его устройстве. Это и понятно, так как он являлся очень дорогим оружием, который передавали по наследству, и только знатные особы могли быть захоронены с ним. К тому же кислые почвы Амурской обл. не способствуют сохранности органических материалов.

В этой связи большое значение для оружиеведе-ния имеет лук, хранящийся в Амурском областном краеведческом музее, по нашему мнению, относящийся к периоду позднего средневековья. В 1938 г. он был передан музею Алексеем Катанаевым, потомком эвенкийского князя Гантимура. Передавая музею семейную реликвию, он рассказал и ее историю.

Когда Гантимур переселился из Маньчжурии в Приамурье, на р. Ингоде жил род его уже умершего сына Катаная, который возглавляла вдова. Она была в ссоре с Гантимуром и поэтому не последовала за ним, а осталась со своим родом на р. Ган / Ханьхэ, притоке р. Аргунь. Однако вскоре там случилась засуха, начался голод и вдова решила все-таки переселиться на русскую сторону. Но маньчжурские власти воспротивились этому. Тогда она обратилась за помощью к жителям Албазинского острога. В ответ на ее просьбу приказчик Албазина Никифор Романович Черниговский послал на р. Ган отряд в 300 человек, который вывел род Катаная на левую сторону Аргуни. Здесь он расселился, не пожелав сливаться с родом Гантимура.

Среди семейных реликвий в роду Катаная хранилось монгольское седло, отделанное серебром, и старинный боевой лук с налучьем и колчаном. Седло вдова обменяла на хлеб в Маньчжурии, а лук, переходивший из поколения в поколение к старшему рода, оказался у А. Катанаева [Новиков-Даурский, 1961, с. 99–100; Артемьев, 1990, с. 155].

Этот музейный предмет интересен тем, что дает нам представление о метательном оружии коренного населения Верхнего и Среднего Амура периода Средневековья и позволяет судить о его устройстве. Для выяснения его конструкции, данный лук был исследован в рентгеновских лучах, что позволило получить информацию о его устройстве.

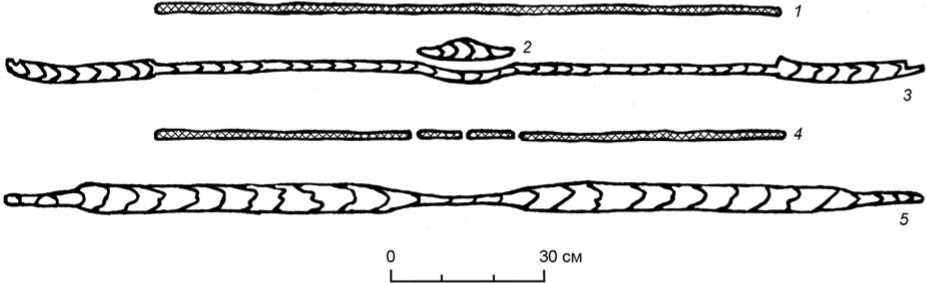

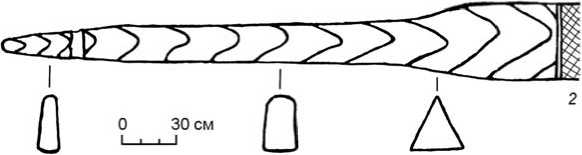

Кибить лука состоит из цельной деревянной основы. Дерево, предположительно береза, имеет плотную структуру. Длина кибити в прямом виде составляет 1740 мм. Толщина колеблется от 4,5 мм в центральной части до 8–9 мм в середине плеч и 27 мм в концевых частях основы (рис. 1, 3, 5 ). Ширина основы варьирует от 29 мм в центре до 40 мм в концевых частях плеч и 8–9 мм на концах лука. Конструкция концевых частей лука, длина которых 277 и 278 мм, высота 27 мм, имеет сложную форму. Конец кибити сделан в форме трапеции, фронтальная и тыльная сторона которой увеличивается к центру основы: фронтальная – от 6 до 16 мм, тыльная – от 9 до 18 мм (рис. 2, 1 ). Торцы основы срезаны под углом 85–95° по отношению к тыльной стороне.

От торцевой части трапециевидная форма сохраняется на расстоянии 144 мм, затем переходит в шестиугольную и далее в треугольную форму. Концы лука имеют незначительную вогнуто сть с фронтальной стороны. Форма концевых частей обеспечивала большую жесткость, которая умень-

Рис. 1. Схема лука.

1 – фронтальная костяная накладка; 2 – срединная ладьевидная деревянная деталь; 3 – деревянная кибить (вид сбоку); 4 – роговые накладки с тыльной стороны; 5 – вид на кибить с фронтальной стороны.

Рис. 2. Концевой фрагмент кибити лука.

1 – вид сбоку; 2 – с фронтальной стороны.

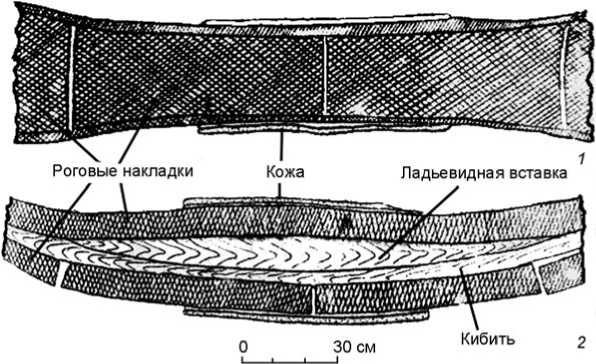

Рис. 3. Разрез срединной части лука.

1 – вид с тыльной стороны; 2 – с фронтальной стороны.

шалась в месте перехода в треугольную форму по мере понижения ее высоты (рис. 2, 2 ).

На расстоянии 32 мм от торцов лука, на концевых частях имеются ушки в виде арочных вырезов для закрепления тетивы. Они расположены под углом 15° от центра лука. Ширина одного выреза 7 мм, глубина 9 мм, ширина второго ушка не установлена из-за сломанной верхней части, глубина 8 мм. С тыльной стороны концевых частей на расстоянии 227 и 231 мм от торца имеются вырезы глубиной до 1 мм, длиной 11,5 и 16 мм и шириной 32 мм для крепления деталей (отсутствующих в настоящее время), по-видимому, приподнимающих тетиву от тела лука и гасящие ее колебания при стрельбе. В качестве данного приспособления использовались альчики, уплощенные с одной стороны для лучшего прилегания к основе. По устному сообщению проф. Б.С. Сапунова, он их видел на луке, когда был сотрудником краеведческого музея (1964–1971 гг.). Подобные предметы известны из могильника владимировской археоло- гической культуры позднего средневековья близ с. Кани-Курган Благовещенского р-на.

Плечи лука имеют сложную форму: от уплощенного эллипса у концов до округлой в центральной части. Деревянная основа лука для прочности и повышения упругости оклеена фронтальной роговой накладкой и четырьмя тыльными (рис. 1, 1, 4). Длина тыльных накладок плеч лука 553 и 544 мм. Накладки врезаны в специальный паз у концевых частей лука и образуют шиповое соединение. От концевых торцов накладки вре- заются на расстоянии 282 и 283 мм; фронтальная – на расстоянии 295 и 297 мм.

Рукоять лука состоит из основы, с фронтальной стороны которой наклеена ладьевидная деревянная деталь, по всей видимости, предназначающаяся, во-первых, для придания срединной части выпуклой формы, во-вторых, для увеличения жесткости рукояти и предварительного напряжения деталей лука (рис. 1, 2 ; рис. 3, 2 ). С фронтальной стороны на нее еще наклеена роговая накладка, с тыльной – две длиной 79 и 75 мм (рис. 3, 1 ). По верху накладки рукоять обтянута лосиной кожей шириной 78 мм и толщиной 2 мм. Шов проходит по центру спинки лука.

Места соединения роговых накладок с основой лука у концевых частей обмотаны сухожилиями и по верху оклеены берестой. У рукояти поверх бересты в месте соединения тыльных плечевых накладок лук оклеен змеиной кожей, фрагмент которой сохранился на одной из боковых сторон центральной части лука.

В настоящее время лук хранится в спущенном состоянии. Кибить выгнута в сторону фронта. Роговые накладки, особенно фронтальная, имеют глубокие трещины, отслоения рогового слоя, что лишает возможности привести его в боевое положение и указать размеры и кинематические данные в этой статье, но можно предположить, что длина его в рабочем состоянии была немногим больше метра. Лук Гантимура асимметричный и, видимо, имел М-образную форму. На одном конце его угол между рогом и плечом на 8–10° больше угла на другом. При стрельбе стрела устанавливалась в верхней части перехвата, т.е. делила тетиву на два разных по величине отрезка, больший из которых смещал стрелу в полете от объекта прицеливания. Чтобы уравнять рычаги, верхний угол между плечом и рогом увеличивался.

Таким образом, можно сделать вывод, что в Амурском областном музее хранится сложносоставной рефлексирующий лук монгольского типа. По сообщению Б.С. Сапунова, он видел в музее налучье, колчан и несколько стрел к этому экспонату, а лук имел тетиву. В настоящее время все это утрачено, и мы не имеем возможности их исследовать.

Согласно исследованию А.Р. Артемьева, «процесс изготовления таких луков занимал от одного до трех лет. Материалом служило высококачественное дерево. Амурские гиляки, например, использовали молодой ясень или березу. Сначала деревянные детали вымачивали, потом высушивали и, нагрев на медленном огне, под углом присоединяли рога к кибити. Места соединений тщательно обматывали кожаной нитью. Заготовки хранили в таком положении не менее года. Затем следовала сборка лука: к деревянным частям прикрепляли специально изготовленные пластины из рога. После этого лук натягивали в обратную сторону и постепенно стягивали в кольцо. В таком состоянии лук оставляли приблизительно на год, чтобы увеличить его рефлексирующую силу. Для гашения вибрации, возникающей в момент выстрела, рога у лука Гантимура намеренно утолщены, таким образом достигалась их полная жесткость, обеспечи- вающая высокую скорость полета стрелы» [Артемьев, 1990, с. 155–156].

Список литературы Лук эпохи позднего средневековья из коллекции Амурского областного краеведческого музея

- Артемьев А.Р. Лук князя Гантимура//Вестн. ДВО АН СССР. -1990. -№ 5. -С. 155-159.

- Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. -Алматы: Жалын Баспасы, 1998. -Т. 2. -352 с.

- Деревянко Е.И. Троицкий могильник. -Новосибирск: Наука, 1977. -224 с.

- Деревянко Е.И. Очерки военного дела племен Приамурья. -Новосибирск: Наука, 1987. -224 с.

- Новиков-Даурский Г.С. Историко-археологические очерки, статьи, воспоминания. -Благовещенск: Амур. кн. изд-во, 1961. -192 с.