Майнонг и горизонт вопроса о бытии

Автор: Гагинский А.М.

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.

Бесплатный доступ

Задача данной статьи довольно проста: рассмотреть онтологические контуры теории предметов австрийского философа А. Майнонга, что позволит увидеть горизонт вопроса о бытии у М. Хайдеггера, или то, как последний выходит к теме бытия как открытости, через которую он трактует Бога (и теологию) как некий предмет, который вписывается в рамку онтотеологии. Поэтому автора интересует лишь широта вопрошания о бытии у обоих философов. В частности, автор исследует теорию предметов в контексте онтологических проектов Брентано и Хайдеггера, а свете чего обсуждается базовая онтологическая лексика этих мыслителей. В самом деле, если сущность/субстанция представляет собой основное значение сущего, как полагал Брентано вслед за Аристотелем, то онтология должна ограничиваться совокупностью сущностей, или множеством вещей. Однако такой подход совершенно не устраивал Майнонга, который строит свою теорию предметов на существенно иных основаниях. В частности, если у Брентано область действительного/реального (Realen) противопоставлялась существующему (Existierenden), ибо реальное было связано с миром вещей, а существующее охватывало все мыслимое, или представимое, то для Майнонга данные понятия выступают как синонимы, поскольку действительное есть существующее, тогда как область того, что выходит за пределы действительного (Wirklichen), фиксируется понятием наличия (Bestand) или возможности (Möglichkeit), т. е. противопоставляются не реальное и существующее, а действительное и возможное, существующее и наличествующее. Автор полагает, что прояснение этих позиций помогает не только уяснить онтологические основания теории предметов Майнонга, но и лучше понять горизонт вопрошания о бытии у Хайдеггера.

А. майнонг, ф. брентано, м. хайдеггер, бытие, сущее, существование, сущность, наличие, реальность, фикция, теория предметов, данность

Короткий адрес: https://sciup.org/140309269

IDR: 140309269 | УДК: 1(430+436)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_176

Текст научной статьи Майнонг и горизонт вопроса о бытии

Задача данной статьи довольно проста: рассмотреть онтологические контуры теории предметов А. Майнонга, что позволит увидеть горизонт вопроса о бытии у М. Хайдеггера, или то, как последний выходит к теме бытия как открытости, через которую он трактует Бога (и теологию) как некий предмет , который вписывается в рамку онтотеологии. Поэтому нижеследующее отнюдь не претендует на то, чтобы во всех деталях раскрыть философию Майнонга или Хайдеггера, меня здесь интересует лишь широта вопрошания о бытии. Это вопрошание (со всей его специфичностью) стало возможным благодаря (1) аристотелевскому ренессансу в немецкой философии XIX в. [Petersen, 1913, 137], а также (2) важнейшим прозрениям Ф. Брентано, которые стали основной для «новых типов онтологий» у его учеников, среди которых был и А. Майнонг.

В самом деле, если сущность/субстанция представляет собой основное значение сущего, как полагал Брентано вслед за Аристотелем, то онтология должна ограничиваться совокупностью сущностей, или множеством вещей. По крайней мере, к такой точке зрения Брентано приходит в поздний период своего творчества, когда он формулирует свою реистическую позицию [Chrudzimski, 2004, 176–210; Chrudzimski, Smith, 2004; Sauer, 2017], хотя основания для этого имеются уже в его диссертационном исследовании:

И это не просто историко-философское наблюдение, на самом деле Брентано мыслит не только вслед за , но и вместе с Аристотелем, понимая дело таким образом, что основание ὂν ὡς ἀληθές, т. е. сущего в смысле истины, следует искать in den Operationen des menschlichen Verstandes, а не in den hochsten Realprincipien [ Aristoteles. Metaphysica 1027b16–1028а5]. Иначе говоря, совокупность вещей, т. е. «область вне духа», рассматривается как сама реальность, которая является первичной и основополагающей, тогда как область ov ид аХпЙед оказывается более широкой и включает в себя все, что можно помыслить, включая козлооленей, кентавров и Юпитера. С точки зрения Аристотеля, у такого подхода есть определенные резоны, ибо в суждениях мы чаще заблуждаемся, в отличие от простого ощущения, которое по большей части достоверно: «Чувственное восприятие в каждом случае истинно, а если и ложно, то в самой незначительной степени (ἡ αἴσθησις τῶν μὲν ἰδίων ἀληθής ἐστιν ἢ ὅτι ὀλίγιστον ἔχουσα το ψεῦδος)» [ Aristoteles. De anima 428b18–19; 428a11–12; Metaphysica 1051Ь17-32]. И хотя Брентано в общем и целом следует за Аристотелем, откуда и вырастает его реизм, тем не менее дело для него обстоит существенно иначе: чувственное, или внешнее восприятие теряет свою достоверность.

В самом деле, в рамках эмпирической психологии выясняется, что внешнему восприятию нельзя полностью доверять, поскольку лишь внутреннее восприятие обладает непосредственной достоверностью.

Вот еще одна характерная черта, общая для всех психических феноменов: они воспринимаются исключительно во внутреннем сознании, в то время как физические феномены даны лишь во внешнем восприятии. <...> Однако внутреннее восприятие, наряду со своеобразием своего объекта, обладает еще одной особенностью, а именно той непосредственной, несомненной очевидностью, которая — среди всех [форм] познания предметов опыта — присуща исключительно ему. Итак, если мы говорим, что психические феномены — это те, которые схватываются через посредство внутреннего восприятия, то этим сказано лишь, что их восприятие непосредственно очевидно (ihre Wahrnehmung unmittelbar evident sei). Более того! Внутреннее восприятие является не только единственным непосредственно очевидным; только оно и есть, по сути дела, восприятие в собственном смысле слова. Мы же видели, что феномены так называемого внешнего восприятия при опосредованном обосновании никоим образом не могут оказаться истинными и реальными (als wahr und wirklich); и тот, кто доверчиво принимает их за то, чем они казались, будет опровергнут совокупностью проявлений этой ошибки. Таким образом, так называемое внешнее восприятие не является, строго говоря, восприятием; и психическими, следовательно, могут называться лишь те феномены, по отношению к которым возможно восприятие в собственном смысле слова. <…> Мы сказали, что психические феномены — это те феномены, по отношению к которым только и возможно говорить о восприятии в собственном смысле. С таким же успехом мы можем сказать, что только они — феномены, которым, наряду с интенциональным, присуще также и действительное существование (eine wirkliche Existenz) [Брентано, 1996, 35–36; Brentano, 1924, 128–129].

Как известно, Майнонгу потребовалось некоторое время, чтобы сформулировать свою теорию предметов, поскольку он не сразу смог подобрать подходящие способы выражения и исключить менее удачные1. В отличие от Брентано, он не занимался изучением античной и средневековой традиции и, подобно многим аналитическим философам, не испытывал большого интереса к истории понятий. И хотя первоначально определенные исторические устремления у него все же были (однако же не связанные именно с историей философии) [Майнонг, 2003, 9-11], но, как он сам отмечал впоследствии, то, «что история, с которой я все-таки однажды начинал, совершенно чужда моим наклонностям, мне стало ясно давно» [Майнонг, 2003, 13]. Вероятно, с этим связано одно принципиальное обстоятельство историко-философского плана, с которого я хотел бы начать. А именно, в контексте развития философской мысли XX в. в целом и критики метафизики в частности, довольно интересно посмотреть, как Майнонг в самом начале столетия понимает метафизику и как стремится ее преодолеть.

В своей обобщающей работе «О теории предметов» он намеревается «указать на такую область науки, которая то упускается из виду, то, по крайней мере, недостаточно признается в ее своеобразии», при этом речь идет о некоей всеобщей науке

(einer allgemeinen Wissenschaft, einer umfassenden Wissenschaft), которая способна охватить все «мировое целое в соответствии с его сущностью и его предельными основаниями» [Meinong, 1904, 3–4; Майнонг, 2011, 203–204]. Надо сказать, весьма достойная задача не только для метафизики, но и для всей предшествовавшей философии, однако проблема в том, согласно Майнонгу, что метафизика изначально была ориентирована на исследование лишь совокупности действительного сущего , а потому не обладает необходимой степенью универсальности.

Метафизика, несомненно, должна иметь дело с совокупностью всего того, что существует. Однако совокупность всего того, что существует (die Gesamtheit dessen, was existiert), включая также и все то, что существовало и будет существовать (was existiert hat und existieren wird), все же бесконечно мала по сравнению с совокупностью предметов познания (der Erkenntnisgegenstände). Этот факт часто не замечают, поскольку присущий человеческой природе живой интерес к действительному (Wirklichen) приводит к тому, что люди преуменьшают значение недействительного. Недействительное трактуется как чистое ничто (das Nichtwirkliche als ein bloßes Nichts) или, точнее, как нечто такое, что либо вообще не представляет интереса для познания, либо не заслуживает особого внимания [Майнонг, 2011, 205; Meinong, 1904, 5].

С точки зрения Майнонга, метафизика с древних времен рассматривает сущее как сущее, т.е. она ограничена именно областью существующего, или действительного, т. е. ov EvepYEia, тогда как огромное множество предметов, которые нельзя отнести к действительному, или реальному, попросту выпадают из поля ее зрения. Так, например, предмет математики нельзя назвать чем-то действительным, или существующим, ибо число не есть материальная вещь, а потому Майнонг полагает, что область легитимного исследования необходимо расширить, ибо математика имеет дело не с вещественным, а с возможным, или наличным.

То бытие (das Sein), которым должна заниматься математика как таковая, абсолютно не является существованием (Existenz); в этом отношении математика никогда не выходит за пределы наличия (Bestand): ведь прямая линия существует (existiert) в столь же малой степени, как и прямой угол, правильный многоугольник — в столь же малой степени, как и круг. <...> Хотя математик и может активно пользоваться понятием «существование (Existenz)», но он сам несомненно признает, что скорее именно «возможность (Moglichkeit)» является тем, что он требовал от предметов своего теоретического исследования. При этом «возможность» может употребляться в данном случае даже в самом что ни на есть позитивном смысле этого вообще-то чисто негативно характеризуемого понятия [Майнонг, 2011, 206–207; Meinong, 1904, 6–7].

Таким образом, сферу математики, равно как и сферу логики, как и вообще все области, которые имеют дело с абстрактными закономерностями, начиная от логического следования и заканчивая следованием законам жанра, Майнонг относит к сфере наличествующего , ибо она представляет собой не просто хаотический набор элементов, но определяется внутренней логикой, согласно которой, например, хоббиты добрые, а орки злые, Холмс работает частным детективом, а Вертер был безнадежно влюблен. Понятно, что к действительному положению дел эти высказывания имеют лишь опосредованное отношение, ибо они не фиксируют какую-то реальную ситуацию в физическом мире, но вполне точно описывают наличие тех или иных обстоятельств в вымышленных мирах. Это еще раз подтверждает, что необходимо строго различать наличное и действительное2.

Далее, здесь важно обратить внимание на то, что Майнонг обращается с философскими понятиями иначе, чем это делает Брентано. Если у последнего область действи-тельного/реального (Realen) противопоставлялась существующему (Existierenden), ибо реальное было связано с миром вещей, а существующее охватывало все мыслимое, или представимое, как это было и у Аристотеля, то для Майнонга данные понятия выступают как синонимы, поскольку действительное есть существующее, тогда как область того, что выходит за пределы действительного (Wirklichen), фиксируется понятием наличия (Bestand) или возможности (Möglichkeit), т. е. противопоставляются не реальное и существующее, а действительное и возможное, существующее и наличествующее. И надо признать, что понимание лексики у Майнонга более логично. Чтобы в дальнейшем не запутаться в этой терминологии, следует зафиксировать: реальность и существование (Брентано) соотносятся с существованием и наличием (Майнонг).

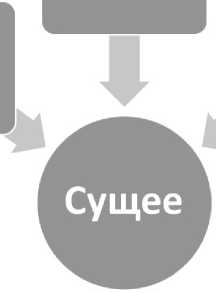

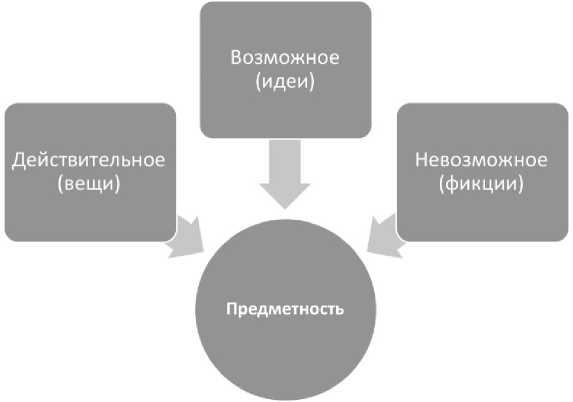

Что объединяет все эти виды предметности? В качестве наиболее общего понятия, каковым у Аристотеля было многозначное сущее , у Майнонга выступает многозначное бытие , которое охватывает существующее и наличествующее, ибо «бытие (das Sein), как мы видели, при определенных обстоятельствах можно брать не только в смысле существования, но и в смысле наличия (im Sinne von Existenz sondern auch im Sinne von Bestand). поскольку это бытие (ein Sein) не является ни существованием, ни наличием (das weder Existenz noch Bestand ist)» [Майнонг, 2011, 210; Meinong, 1904, 11]. Это значит, что необходимо ввести еще одно значение бытия, которое будет охватывать всякую предметность как таковую, независимо от того, существует она или не существует, наличествует или не наличествует. Этот третий вид бытия фиксирует область чистых предметов , которые называются так потому, что рассматриваются лишь с точки зрения содержания, или своего что , т. е. в своей смысловой определенности, как говорит Майнонг, в качестве так-бытия, Sosein, но при этом без какой-либо привязки к вопросу о том, существует такой предмет или не существует. Поэтому бытие чистых предметов оказывается как бы «по ту сторону бытия или небытия» [Майнонг, 2011, 212; Meinong, 1904, 12]. Это наиболее общее и неопределенное бытие (ein Sein) Майнонг сначала называл квазибытием, но затем благоразумно отказался от такого наименования, поскольку оно вносит путаницу.

Словоупотребление Майнонга и правда может запутать, а между тем речь идет о довольно простых и важных дистинкциях. А именно, сферу реальных вещей

Майнонг фиксирует понятием существования, тогда как сферу возможных предметов он связывает с понятием наличия. Эти две сферы представляют собой первые два значения бытия. Однако этого недостаточно, ибо мы можем мыслить и говорить о таких предметах, которые следует назвать невозможными, потому что они никоим образом не могут быть связаны с существованием или наличием, т. к. круглый квадрат или золотую гору нельзя отнести ни к первому, ни ко второму значению бытия. Например, если теорема Пифагора указывает на сферу возможного, то речь о круглом квадрате предполагает уже нечто невозможное, а потому эти виды бытия следует разграничивать. Значит, мы говорим о действительном, возможном и невозможном , которые будут соответствовать вещам, абстракциям и химерам , или физическому, идеальному и фиктивному . Все эти сферы обладают своей спецификой, каждая охватывает определенный регион, а потому каждую из них можно исследовать лишь на основе их содержательности, предметности, т. е. предмет из каждой сферы предоставляет свою чтойность, или таковость, для исследования.

Стало быть, разнообразие чтойностей может изучать одна всеобщая наука. Именно поэтому Майнонг считает необходимым ввести еще одно значение, которое он не очень удачно называет неким бытием (ein Sein), находящимся «по ту сторону бытия или небытия (jenseits von Sein und Nichtsein)». Понимая всю проблематичность такого определения, австрийский мыслитель вводит для него более корректное обозначение — внебытие (AuBersein) [Майнонг, 2011, 212; Meinong, 1904, 13], т. е. внебытие по ту сторону бытия и небытия. Такая лексема уже не содержит в себе никакой парадоксальности и не вызывает затруднений, более того, она позволяет избежать недоразумений и выделить безграничную сферу чистых предметов, т. е. чтойностей, или таковостей, которая охватывает вообще все, что можно помыслить, включая действительное, возможное и невозможное, что и является главной целью теории предметов.

При этом можно заметить, что эта позиция выходит за пределы онтологии, ибо чистые предметы внебытийны, т. е. они вне онтологии, а потому проект Майнонга есть теория предметов, а не формальная онтология. Эта теория и есть искомая allgemeine Wissenschaft, которая способна охватить все «мировое целое в соответствии с его сущностью и его предельными основаниями» [Майнонг, 2011, 203-204; Meinong, 1904, 3-4], поскольку ее предмет есть чистая таковость, чтой-ность. Для Майнонга это аксиоматичное положение, с которого он начинает работу «О теории предметов»:

Положение о том, что познание невозможно, если оно не является познанием чего-то, или, если представить это в более общем виде, суждение и представления невозможны, если они не являются суждениями и представлениями о чем-то, принадлежит к наиболее самоочевидным положениям, что выявляется при самом элементарном рассмотрении данных переживаний [Майнонг, 2011, 202].

Этот подход задает максимально широкий горизонт вопрошания, который Май-нонг стремится зафиксировать. Все остальное уже является спецификацией данного в этом горизонте, а теория предметов основывается на самой данности чего-либо. Однако какой бы ни была эта данность, о какой бы чтойности, таковости или предметности ни шла речь, все это есть некий предмет познания, а потому он, взятый как предмет, относится к внебытию. Итак, мы имеем:

|

к 3 S 2 н Й д 2 д S u S щ я ? & И в |

Существование Наличествование Небытие |

Действительное Возможное Невозможное |

Вещи Идеи Фикции |

Исходя из сказанного, позицию Майнонга будет полезно также сопоставить с онтологией Аристотеля (рис. 1 и 2). С моей точки зрения, несмотря на существенные различия, остается нечто общее в подходах этих мыслителей. Но если Аристотель остается в области онтологии, поскольку его интересует сущее в качестве сущего, то Майнонг выходит за пределы онтологии, т. к. чистая предметность пока еще лишена онтологического статуса и указывает лишь на содержание, значение, предмет мысли.

Аристотель (рис. 1)

Модальности (действительное/ возможное)

Категории (сущность/ акциденции)

Высказывания (истинность /ложность)

Майнонг (рис. 2)

При этом Майнонг считает, весьма превратно толкуя Брентано, что метафизика распространяется лишь на физические и психические феномены, а потому она охватывает только совокупность действительного, тогда как тождество и различие, например, находятся вне разделения на физическое и психическое, а значит, и вне действительного, вне метафизики.

Если... все, что существует в мире, является либо психическим, либо физическим, тогда метафизика, поскольку она связана со всем физическим, равно как и психическим, вообще является наукой о совокупности действительного (von der Gesamtheit des Wirklichen). <…> Однако тот, кто может говорить о том, что эти две вещи тождественны или различны, должен непременно что-то о них знать. Все же это его знание также связано с тождеством и/или различием, и тождество само по себе столь же далеко от бытия вещью, как и различие. И тождество, и различие находятся вне разделения на психическое и физическое, поскольку они вообще находятся вне реального (auBerhalb des Realen). Но ведь также существует знание о недействительном (von Nichtwirklichem). И вне зависимости от того, как широко метафизика понимает свои задачи, существуют более общие вопросы, которые, в отличие от вопросов метафизики, касаются не только действительности. И именно такого рода вопросами занимается теория предметов [Майнонг, 2011, 225 (с изм.); Meinong, 1904, 37].

Из этого видно, что Майнонг и правда был весьма чужд историко-философским занятиям, а потому стремился преодолеть метафизику путем расширения сферы познаваемого. По всей видимости, он не проштудировал даже великую книгу Брентано о многозначности сущего у Аристотеля, которую вскоре с большим вниманием начнет изучать молодой Хайдеггер [Heidegger, 1978, 56]. Иначе он мог бы заметить, что в теории предметов, по существу, нет большой новизны, поскольку она своеобразно переоткрывает не что иное, как ὂν ὡς ἀληθές, или ens rationis, ens logicum, одним словом, esse intentionale. При этом надо отметить, на что указывал и сам Брентано, что область ov ыд аХпбёд гораздо шире, чем область действительного и категориального сущего, поскольку она включает в себя не только действительное и возможное (а с точки зрения Майнонга, еще и невозможное), но и вообще все мыслимое, о чем можно сделать какое-либо высказывание. Например, область ὂν ὡς ἀληθές охватывает даже небытие, ибо можно сказать, что небытие есть небытие (διὸ καὶ τὸ μὴ ὂν εἶναι μὴ ὄν φαμεν) [ Aristoteles. Metaphysica 1003b10]. И можно добавить, что, подобно всем прочим чтойностям, или нечтостям , небытие можно исследовать в его небытийности, как противоположность бытию, т. е. небытие есть также предмет мысли, нечто мыслимое.

Отсюда следует, что метафизика, конечно, никогда не ограничивалась исследованием сферы действительного, но уже у Аристотеля и на протяжении всего Средневековья, а особенно в поздней схоластике, тщательно исследовала то, что Майнонг назвал областью чистой предметности3. При этом можно отметить, что греческие и средневековые химеры принадлежат не к сфере действительного или возможного, но суть чистые нечтости, или предметности. О средневековой философии подробнейшим образом пишет Г. В. Вдовина4, а относительно греческой следует сказать, что для предметности здесь было слово нечто (τὶ), которое я называю понятием нечтость, по аналогии с чтойностью, таковостью и этовостью. Нечтость (таковость, значение, чистый предмет) может указывать на смысл чего-либо безотносительно к его бытию, ибо оно относится к тому, что в принципе можно помыслить: кентавр или козлоолень — это нечто, предмет мнения, т. е. нечто мыслимое, но не обязательно существующее, «ведь и „козлоолень“ означает нечто (σημαίνει μέν τι), но еще не истинное или ложное, пока не добавлено „быть“ или „не быть“» [Aristoteles. De interpretatione 16a16–18; cр.: Брентано, 2018, 368–369, прим.]. Отсюда следует, что область внебытия, или область чистых предметов, имеет более долгую историю в философии, чем полагал Майнонг. Стало быть, едва ли можно принять версию преодоления метафизики, озвученную Майнонгом.

В трактовке Брентано область существования , или ὂν ὡς ἀληθές, ens rationis, охватывает все, что можно помыслить, куда относятся и те примеры, которые обсуждает Майнонг, когда говорит о невозможных предметах, таких как золотая гора или круглый квадрат, ибо сюда же следует отнести козлооленей, кентавров и вообще любую химеру. Можно сказать вместе с Майнонгом, что goldene Berg ist von Gold, sondern auch das runde Viereck ist so gewiß rund als es viereckig ist (курсив тут мой), золотая гора есть из золота, круглый квадрат есть как круглый, так и квадратный [Майнонг, 2011, 208; Meinong, 1904, 8], причем во всех этих случаях связка ist будет выступать в значении ὂν ὡς ἀληθές, а не в смысле действительности или возможности. Поэтому область теории предметов столь же широкая, как и область ὂν ὡς ἀληθές, ибо как первая включает в себя действительное, возможное и невозможное, так и вторая охватывает эти регионы5.

Однако ὂν ὡς ἀληθές как таковое Майнонга не интересовало, как ясно из сказанного выше, поскольку существование он связывал с узкой сферой действительного, а потому область внебытия чистых предметов в его глазах больше соответствовала тому, что Брентано называл представлениями. Согласно Брентано, представления предшествуют суждениям, т. е. они прежде принятия или отклонения, когда выносится решение о том, существует предмет представления или не существует, а потому можно сказать, что представления как раз и относятся к области внебытия, или до-бытия [Брентано, 2018, 350–353]. Иначе говоря, как брентановские представления прежде суждений, а значит, и прежде существования и истины, так и чистые предметы Майнонга прежде существования и наличия, а потому и внебытийны.

Брентано утверждал, что представливание — это основополагающая деятельность сознания, первичная данность, короче говоря, открытость сущего для души, которая имеет совершенно нейтральный характер и не является ни истинной, ни ложной, поэтому неопределенная и непосредственная данность предмета представления обретает более конкретные черты лишь благодаря суждению6. И в свете этого совершенно неудивительно, что и Майнонг приходит к понятию данности, которая фундирует теорию предметов, ибо последние не существуют, но каким-то образом даются нам.

Однако нет ни одного предмета, который хотя бы в возможности не был предметом познания. <…> Предполагая наличие разума (Intelligenz) с неограниченными возможностями, мы утверждаем, что нет ничего непознаваемого, и, соответственно, все, что является познаваемым, есть . Однако, поскольку о вещах, обладающих бытием, а также, в частности, существующих, предпочтительнее было бы сказать, что они «имеются» (es gibt), то, возможно, яснее можно было бы выразиться следующим образом: все, что познаваемо, нам дано, а именно дано в познании. В этой степени все предметы являются познаваемыми. Данность (Gegebenheit) как наиболее общее свойство может быть присуща всем этим предметам без исключения вне зависимости от того, есть они или их нет [Майнонг, 2011, 218].

Весьма интересным следствием теории предметов Майнонга является то, что вопрос о бытии здесь не только вытесняется, но и не может быть поставлен . В частности, если всеобщая наука занимается всеми предметами вообще, безотносительно к их бытию и небытию, если существование является производной от функции суждения, как это было у Брентано, и если существование ограничено областью действительного, то центральная проблематика философии связана именно с теорией познания, а не с онтологией. Однако и в этом случае теория предметов имеет большое значение, поскольку она задает столь широкий горизонт вопрошания, что довольно сложно представить, можно ли вообще найти что-то более общее. И в этом, как это ни странно, позиция Майнонга сближается с метафизикой Аристотеля, поскольку их методологические основания довольно схожи в том отношении, что оба мыслителя ищут ответа на вопрос, какая наука является первой и наиболее общей [Брентано, 2012, 8–9]. Но если у Аристотеля речь идет о сущем, поскольку оно сущее, различные значения которого Стагирит старается прояснить, то у Майнонга фокус внимания смещается в сторону вопроса о том, как предметы даны познанию, а потому наиболее общая наука имеет дело не с бытием, а с внебытием. Поэтому Майнонг не ставит и не может поставить вопроса о бытии чистых предметов (подобно тому, как Гуссерль не ставил вопрос о бытии сознания), ибо для его философии такой подход просто нерелевантен. Точнее говоря, вопрос о бытии внебытийного в системе Майнонга был бы противоречием.

С этой точки зрения весьма интересно взглянуть на онтологию Хайдеггера, которого во всем этом интересовал прежде всего горизонт вопрошания, или вопрос о данности, который обсуждался у Майнонга и Гуссерля. В частности, когда Хайдеггер проясняет смысл онтологического различия, он говорит о данности бытия, в противоположность сущему, которое есть, существует. Разница состоит в том, что если Май-нонг говорит о внебытийности, внесущести (außerseiend) предмета в теории познания, то Хайдеггер возвращается к Аристотелю и спрашивает о данности как смысле бытия и сущности сущего.

И что может быть дано (es geben), кроме природы, истории, Бога, пространства, числа? Обо всем перечисленном мы говорим, хотя и в разных смыслах, что оно есть (es ist ). Мы называем его сущим (Seiendes). Соотносясь с ним, будь то теоретически или практически, вступаем в отношение с сущим. Помимо этого сущего нет ничего . Возможно, помимо перечисленного сущего ничто иное не есть , но, возможно, дано (gibt es ) кое-что еще, что, правда, не есть , но тем не менее в некотором смысле, который еще предстоит определить, дано [Хайдеггер, 2001, 12 (с изм.); Heidegger, 1989, 13–14].

Бытие у Хайдеггера также внесуще, если по-русски — вне сущего, auBerseiend, однако, в отличие от теории предметов Майнонга, в фундаментальной онтологии речь идет не о совокупности внесущих предметов (можно сказать, генад в смысле Прокла), а о самой их данности. Если Майнонг постулирует, что данность (Gegebenheit) присуща всем предметам без исключения, вне зависимости от того, есть они или нет, то Хайдеггер задается вопросом о природе этой данности, в свете чего нам постижима вся эта совокупность столь различных предметностей. Стало быть, горизонт вопрошания о бытии у Хайдеггера совпадает с горизонтом теории предметов Майнонга, и приступая к изучению фундаментальной онтологии, об этом хорошо бы не забывать, ибо понимание бытия у Хайдеггера без понимания его горизонта будет оставаться непроясненным.