Малоинвазивные и лазерные технологии как этапы лечения больных с осложненными формами желчнокаменной болезни

Автор: Мелконян Г.Г.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (41), 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлен опыт применения малоинвазивных и лазерных технологий при вмешательствах на желчных протоках у больных с желчнокаменной болезнью. В данную группу вошли 414 больных с различными формами острого холецистита и с холедохолитиазом, осложненным механической желтухой. Малоинвазивные эндобилиарные дренирующие вмешательства позволяют быстро купировать острый процесс и подготовить пациента к плановому оперативному вмешательству, а лазерные технологии уменьшают количество осложнений и улучшают результаты лечения больных

Чрескожные эндобилиарные дренирующие вмешательства, желчные протоки, желчнокаменная болезнь, лазер

Короткий адрес: https://sciup.org/142211197

IDR: 142211197 | УДК: 615.47:617-089;

Текст научной статьи Малоинвазивные и лазерные технологии как этапы лечения больных с осложненными формами желчнокаменной болезни

Несмотря на определенные успехи в хирургии желчных протоков, послеоперационная летальность остается высокой и составляет в среднем 6,0%. В случаях, когда хирургическое лечение произведено в условиях механической желтухи (МЖ) и холангита, летальность резко возрастает до 15% [4, 14].

Успех лечения больных с механической желтухой во многом зависит от своевременной диагностики патологии желчевыводящих протоков [4, 10, 14] и от проведения того или иного оперативного пособия, заключающегося в устранении причины МЖ, воспаления в желчных протоках и восстановления нормального пассажа желчи в кишку.

Современная тенденция развития подходов к лечению данной категории больных ознаменовалась внедрением в хирургическую клинику малоинвазивных технологий, по- зволяющих добиться лучшего результата лечения больных с минимальной операционной травмой [1, 7, 9, 11, 13, 15].

Особую ценность данные вмешательства имеют у больных с механической желтухой, поскольку позволяют осуществлять как декомпрессию желчных протоков, так и улучшить диагностический процесс, в частности производить антеградное контрастирование с определением характера и уровня блока желчных протоков с точностью до 93% [1, 6, 11].

Особое место в проблеме холецистэктомии занимает разработка новых физических способов диссекции и коагуляции тканей, основанных на использовании электрического, лазерного и других воздействий [2, 5]. Актуальность обусловлена тем, что при использовании традиционных методов, например диатермокоагуляции, результаты коагуляции не вполне удовлетворительные из-за того, что затра- чивается много времени на обеспечение надежного гемо - и холестаза [3, 10].

Совершенствование эндоскопической техники и инструментов, применение новых методик создает условия для успешного малоинвазивного лечения больных с холе-дохолитиазом и позволяет избежать операции у больных с высоким операционно-анестезиологическим риском [16].

Однако не всегда удается с помощью эндоскопических технологий разрешить вопрос холедохолитиаза, и в таких случаях, как вклиненный конкремент, анатомические особенности периампулярной зоны или перенесенные ранее оперативные вмешательства на желудке и 12-перстной кишке, требуются решения сложившейся ситуации другими способами.

Дополнительные возможности в лечении больных с холедохолитиазом дает использование YAG:Ho лазера, излучение которого возможно использовать для дробления конкрементов в желчных протоках. Эндохоледохеальная лазерная литотрипсия при вклиненных конкрементах холедоха является методом выбора, позволяющим одномоментно решить клиническую задачу без травматичного расширения объема вмешательства, сократить длительность вмешательства, снизить длительность госпитализации и количество осложнений [6].

Целью нашего исследования является улучшение качества оказания хирургической помощи пациентам с помощью внедрения в лечебный алгоритм малоинвазивных и лазерных технологий, позволяющих уменьшить количество осложнений и улучшить результаты лечения больных с осложненными формами желчнокаменной болезни.

Материал и методы

Все вмешательства проводились на кафедре хирургии ГБОУ ДПО РМАПО на базе хирургических отделений ГКБ им. С.П. Боткина. за период с 2004 по 2014 гг. Всего с использованием данной методики было пролечено 414 пациентов с осложненными формами желчнокаменной болезни. В данную группу вошли больные с различными формами острого калькулезного холецистита (328 пациентов — 79,2%), которым была выполнена чрескожная холецисто-стоми, и с холедохолитиазом, осложненным механической желтухой (86 пациентов — 20,8%). Срок наблюдения за пациентами составил до 6 месяцев после операции.

Давность острого периода заболевания у больных была различной. Менее суток длительность заболевания была у 34 (8,2%) больных, 182 (43,9%) пациента указывали на начало заболевания в течение 24–72 часа, а 198 (47,9%) больных поступили в стационар позднее 72 часов от начала заболевания.

Эндобилиарные дренирующие методики, как и все инвазивные вмешательства, имеют свои показания и противопоказания, соблюдение которых определяет результат последующего лечения больных. Данные вмешательства зависят от полноценности предоперационной диагностики патологического процесса, методики выполнения и своевременной профилактики возможных осложнений.

Все чрескожные эндобилиарные дренирующие вмешательства являлись первым этапом лечения больных с осложненными формами желчнокаменной болезни и выполнялись хирургами под контролем УЗИ совместно со специалистом по ультразвуковой диагностике.

Большая часть вмешательств проводились в экстренном порядке. Всем больным перед операцией было проведено предоперационное обследование, включающеее в себя: общий и биохимический анализы крови, коагулограмму, ЭКГ, УЗИ желчных протоков с допплеровским картированием, необходимое для выявления крупных сосудистых стволов печени, которые могут находиться на пути пункционной иглы, больной осматривался терапевтом. При наличии клиники механической желтухи пациентам проводилась магнитно резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ).

Всем пациентам малоинвазивные эндобилиарные чрескожные дренирующие вмешательства были произведены под ультразвуковым наведением и рентгенотелевизионным (X-Ray-TV-testing) контролем. Дренирование проводили методом «свободной руки» чрескожно и чреспеченочно [3].

Результаты исследования

При остром калькулезном холецистите (отключенный желчный пузырь с конкрементом в пузырном протоке) производили дренирование желчного пузыря, при механической желтухе, обусловленной холедохолитиазом, или при холангите с желчной гипертензией производили дренирование холедоха через правый долевой проток.

Для профилактики гнойно-септических осложнений все малоинвазивные эндобилиарные дренирующие вмешательства выполнялись в операционной, с проведением антибактериальной профилактики.

При данных вмешательствах нами использовались дренажные системы российских производителей, в частности, фирмы «МИТ лтд.» (Россия), которые выпускают рентген-контрастные катетеры из полиэтилена нескольких модификаций диаметром 9 Fr и 7 Fr.

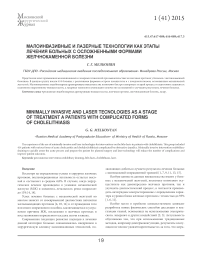

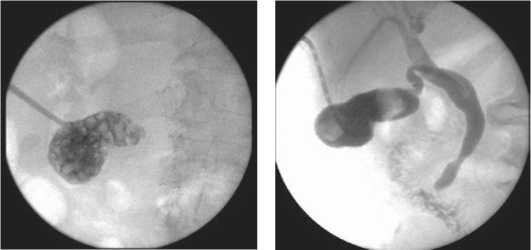

После наружного дренирования желчных протоков больным в обязательном порядке проводилась антеградная холангиография путем введения в транспеченочный дренаж контраста (омнипак 67%), что позволяло уточнить причину блока и его уровень (рис. 1 и 2).

Показанием к дренированию желчного пузыря чрес-кожно чреспеченочно как первый этап лечения явились: длительность острого периода заболевания более 3 суток; отсутствие положительной динамики при проведении консервативной медикаментозной терапии (антибактериальная терапия, спазмолитическая терапия, инфузионно-

Рис. 1. Чрескожно чреспеченочно дренированные желчные пузыри с конкрементами в их полостях. Слева желчный пузырь «отключен», справа контрастное вещество, попадая в холедох, свободно поступает в двенадцатиперстную кишку

Рис. 2. Антеградная холангиограмма: в обоих случаях желчные протоки расширены, в просвете гепатикохоледоха тени конкрементов. Контрастное вещество в ДПК не поступает

корригирующая терапия) в течении 6–12 часов от момента поступления; наличие некорригированной сопутствующей патологии; возраст старше 65 лет.

Что касается холедохолитиаза и холангита, то показанием к дренированию холедоха явилась невозможность выполнения по разным причинам (анатомические особенности БДС, резекция желудка в анамнезе, вклиненный конкремент) эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) с папиллосфинктеротомией (ПСТ). В этих случаях единственным способом разрешения явлений механической желтухи являлось наружное дренирование желчных протоков чрескожно чреспеченочно под контролем УЗИ и рентгентелевидения.

Для профилактики возможных осложнений при малоинвазивных дренирующих вмешательствах на желчных протоках, пациенту необходимо строго соблюдать постельный режим в течении суток. Также необходим контроль отделяемого по установленному дренажу и контроль показателей крови (гемоглобин, амилаза).

После проведения первого этапа лечения больным продолжали начатую медикаментозную терапию, включающую антибактериальную, спазмолитическую и инфузионно-корригирующую терапии. Пациентам с наличием некорри-гированной сопутствующей патологии проводили ее коррекцию, приглашались смежные специалисты.

После того, как острый приступ был купирован, и пациент был дообследован, а сопутствующие заболевания были компенсированы, пациент готовился ко второму этапу лечения.

Больные с острым калькулезным холециститом были выписаны домой и повторно госпитализированы для планового оперативного вмешательства — холецистэктомии. Из них: 38 (11,58%) пациентов оперировано в сроки до 2-х недель (в среднем через 10,7±1,2 сут); 177 (53,96%) — через 3 недели (в среднем через 23,1±1,2 сут); 69 (21,03%) — через 4 недели (в среднем через 27,2±1,6 сут), и 44 (12,29%) пациента — через 5 недель (в среднем через 37,2±1,9 сут) после дренирования желчного пузыря.

Всем пациентам произведена лапароскопическая холецистэктомия. У 94 пациентов основной группы (28,65%) при холецистэктомии для выделения желчного пузыря из его ложа применялся высокоэнергетический гольмиевый лазер. При этом у данной группы отмечено достоверно меньшее количество интра- и послеоперационных осложнений. Остальным больным — контрольная группа, при выделении желчного пузыря из ложа использовалась электрокоагуляция.

Больных с холедохолитиазом, после купирования синдрома механической желтухи и коррекции сопутствующей соматической патологии, подготавливали к оперативному вмешательству в плановом порядке. Всем пациентам была проведена холецистэктомия, холедохолитотомия, наруж- ное дренирование холедоха. 52 (60,5%) пациентам основной подгруппы после холецистэктомии была произведена эндо-холедохиальная лазерная литотрипсия и удаление конкрементов из желчных протоков. У 34 (39,5%) пациентов контрольной подгруппы после холецистэктомии выполнена холедохолитотомия, и литоэкстракцию производили с помощью корзинки Дормиа и с помощью зонда Фоггарти.

У 19 (22,1%) пациентов оперативное вмешательство закончили глухим швом холедоха. Декомпрессия желчных протоков у этих больных осуществлялась за счет ранее установленной транспеченочной холангиостомы. В остальных случаях (67 — 77,9%) больных) оперативное вмешательство закончено наружным дренированием холедоха по Керу. Во всех случаях подпеченочное пространство дренировали силиконовым дренажем.

В послеоперационном периоде в обязательном порядке пациентам производилась холангиография через наружный дренаж холедоха, для уточнения состояния желчных протоков и адекватности поступления контраста в 12-перстную кишку. Удалялся транспеченочный дренаж после его предварительной «тренировки» на 7–9 сутки.

Для лазерной коагуляции и дробления конкрементов холедоха использовали лазерный аппарат «Compact» производства Росии (рис. 3).

Обсуждение

После холецистэктомии сроки дренирования брюшной полости были достоверно большими у пациентов контрольной подгруппы, 3,2±1,2 сут. в сравнении с 1,5±0,5 сут. (р<0,05) в основной. Более длительное дренирование брюшной полости у пациентов контрольной подгруппы было связано с фактом поступления отделяемого из брюшной полости на 3-и сутки в объеме, превышающем 100 мл, а также наличием примеси желчи в отделяемом из дренажа.

Ультразвуковое исследование брюшной полости на 3-и сутки после операции показало наличие жидкостного компонента в подпеченочном пространстве у 8 (8,51%) пациентов основной группы, а в контрольной группе обнаружено в 27 (11,53%) случаях.

Активность аминотрансфераз сыворотки крови на 3-и сутки после ЛХЭ с использованием лазера — уровень АСТ слегка

Рис. 3. Гольмиевый лазерный аппа- увеличивался, составляя в среднем 41,01±1,8 ЕД/л,

рат «Compact»

а АЛТ — 42,12±1,6 ЕД/л. В подгруппе, где использовали электрокоагуляцию, уровень АСТ увеличился в 2,3 раза, до 94,1±2,3 ЕД/л, а уровень АЛТ — в 2,4 раза, до уровня в среднем 96,1±1,3 ЕД/л (р<0,05).

Уровень ЩФ у пациентов основной подгруппы на 3-и сутки после операции не поднимался выше верхней границы нормы — 91 ЕД/л, составляя в среднем 72,3±0,9 ЕД/л, а показатели ГГТ увеличивались в 1,8 раза и составляли 89,6±1,1 ЕД/л. У пациентов же контрольной подгруппы уровень ЩФ увеличивался в 2,1 раза, составив в среднем 151,6±1,9 ЕД/л, а ГГТ увеличивались в 1,4 раза, достигая 128,1±2,3 ЕД/л (р<0,05).

К нормальным, физиологическим уровням активности АСТ, АЛТ, ЩФ и ГГТ у пациентов контрольной подгруппы возвращались лишь на 6-е сутки после ЛХЭ.

У больных контрольной подгруппы, которым проведена холедохолитотомия, в послеоперационном периоде было отмечено возникновение признаков острого панкреатита (боль в эпигастрии с иррадиацией в поясницу справа), с подъемом уровня амилазы сыворотки крови до 350– 400 ед., что было нами расценено как следствие травмати-зации головки поджелудочной железы при тракциях и попытках дробления и извлечения конкрементов из терминального отдела холедоха. Таких пациентов в контрольной подгруппе было 4 (11,76%), а в основной подгруппе лишь у 1 (1,92%) пациента было зафиксировано увеличение уровня амилазы до 200 ед.

Заключение

Таким образом, внедрение малоинвазивных и лазерных технологий в лечебный алгоритм у больных с осложненными формами желчнокаменной болезни сопровождается рядом существенных преимуществ, расширяющих возможности оказания хирургической помощи, особенно пациентам пожилого и старческого возраста с наличием сопутствующей соматической патологии. Малоинвазивные эндобилиарные вмешательства позволяют купировать остроту процесса, провести комплексную предоперационную подготовку, корригировать сопутствующую соматическую патологию и выполнить оперативное вмешательство в плановом порядке. А применение лазерных технологий при оперативном вмешательстве позволяет уменьшить количество осложнений и улучшить результаты лечения данной категории больных.

Список литературы Малоинвазивные и лазерные технологии как этапы лечения больных с осложненными формами желчнокаменной болезни

- Абашидзе 3.Ш. Значение дренирующих операций в лечении больных механической желтухой различного генеза: Автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2004. 20 с.

- Брехов Е.И., Аксенов П.В., Брыков В.И. и др. Сранительная оценка применения различных видов энергии при выполнении эндоскопических операций // Тез. докл. Всероссийского съезда по эндоскопической хирургии // Эндоскоп. Хирургия. 2001. С. 11.

- Василенко Ю.В., Ревязин В.И., Аносов Е.Л. и др. Осложнения лапароскопической холецистэктомии//Всероссийский съезд хирургов, 8-й: Тез. докл. краснодар, 1995. С. 382-383.

- Гальперин Э.И., Ветшев П.С. Руководство по хирургии желчных путей. М.: Виодар, 2006. 557 с.

- Гейниц А.В., Максименков А.В., Саакян О.В., Яфаров А.Р. Высокоэнергетические лазеры на этапах лапароскопической холецистэктомии//Лазерная медицина. 2009. № 4. С. 28-32.

- Гейниц А.В., Максименков А.В. Эндобилиарная лазерная литотрипсия в хирургическом лечение желчнокаменной болезни//Лазерная медицина. 2011. №2. С. 29-30.

- Ермаков Е.А., Дишенко А.Н. Миниинвазивные методы лечения желчекаменной болезни, осложненной нарушением проходимости желчных протоков//Хирургия. 2003. №6. С. 68-72.

- Ившин В.Г. и др. Сравнительная характеристика различных методик чрескожных желчеотводящих вмещательств у больных механической желтухой//Анналы хирургической гепатологии. 2003. Т. 8, № 2. С. 14-18.

- Карпенко Е.В. Миниинвазивные вмешательства в комплексном лечении механической желтухи: Дис. …канд. мед. наук. Хабаровск, 2007. 117 с.

- кораблин Н.М. История электрохирургии и создания ЭХВЧ аппаратов/Н.М. кораблин//Эндоскоп. хирургия.-№6.-2002.-С. 12.

- Лоранская И.Д. и др. комплексная лучевая диагностика заболеваний желчевыделительной системы//Российская медицинская академия последипломного образования. Успехи теоретической и клинической медицины. 5 выпуск, 2003. С. 48.

- Тимошин А.Д. и др. Малоинвазивные вмещательства на желчных путях в современной общехирургической клинике//Анналы хирургии. 2001. №1. С. 39-40.

- Чеченин Г.М. Малоинвазивные вмешательства при объемных и полостных образованиях брюшной полости, забрюшинного пространства и желчных протоков под ультразвуковым наведением: Автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 2001. 25 с.

- Шалимов А.А. и др. Хирургия печени и желчевыводящих путей. киев: Медицина, 1993. С. 508.

- Eickhoff A., Schilling D., Jakobs R. et al. Long-term outcome of percutaneous transhepatic drainage for benign bile duct stenoses//rocz. Acad. Med. Bialymst. 2005. Vol. 50. Р. 155-160.

- Itoi T., Wang H.P. Endoscopic management of bile duct stones//Dig. Endosc. 2010. Vol. 22 (1). Р. 69-75.

- Park Y.S., Kim J.H., Choi Y.W. et al. Percutaneous treatment of extrahepatic bile duct stones assisted by balloon sphincteroplasty and