Малоэтажное жилье - эффективная составляющая социально- экономической стратегии в процессе выхода страны из кризиса

Автор: Гуртов С.С.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Жилищный вопрос в России

Статья в выпуске: 10 (152), 2010 года.

Бесплатный доступ

Строительство рассматривается как движущая сила экономики в целом, рассматриваются особенности реализации проекта массового строительства как способа оздоровления российской экономики и выхода из кризисного периода. Малоэтажное строительство рассматривается как способ общего повышения качества жизни населения в целом и особенно - сельского населения, а также как самое перспективное направление решения жилищной проблемы в России

Экономические эффекты строительства, недвижимость, жилищная обеспеченность

Короткий адрес: https://sciup.org/143181911

IDR: 143181911

Текст научной статьи Малоэтажное жилье - эффективная составляющая социально- экономической стратегии в процессе выхода страны из кризиса

Строительство в мировой экономике считается своеобразным «локомотивом», поскольку оно обладает значительным мультипликативным эффектом (который по существующей оценке равен 5) [33]. По мнению специалистов [15], благодаря правильно организованному домостроению и градостроительству в стране, возможно, не только удвоить, но и утроить, и учетверить ВВП. В данном случае примером является Китай, где за два десятилетия смогли на практике добиться конкретных результатов.

В России, на начальной стадии кризиса в 2009 году, сложилась ситуация когда цены продаж существенно опережали стоимость затрат, тем самым создалось пространство для рыночного оздоровления. К тому же на этот момент был весьма значительным задел недостроенного или готового, но не проданного жилья. А если учесть, что «строительство – это реальный способ, которым пользуются все государства в преодолении кризиса, ничего нового с момента Великой депрессии человечество в качестве таких простых решений не придумало и, скорее всего, не придумает. А для нас – по мнению руководство страны, – это еще и важнейшая социальная задача, потому что у нас с жилищным вопросом, как известно, все очень и очень плохо» [21].

В отличие от Западной Европы и США, где наблюдается переизбыток наличия жилья, у нас в России имеются свои национальные особенности и даже преимущества – нереализованный спрос на него. По данным министерства регионального развития потребность в жилье на начало XXI века в России составила 1,6 миллиардов квадратных метров. Приняв национального проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», государство подошло к необходимости «кардинального увеличения объемов строительства жилья, действительно массового строительства» [20].

На этом внутреннем спросе можно было бы развить мощный антикризисный проект. Однако все это не сработало на рост доступности жилья и, к сожалению, возможность задействовать жилищное строительство в качестве стимула для выхода из кризиса отечественной экономики не была использована. Ничего не было сделано из того, чтобы жилищно-строительный конвейер не только не терял, но и ускорял достигнутые в предшествующие годы темпы. На состоявшемся в Питере форуме «Проэстейт – 2009» [38] было отмечено, что строительная сфера пострадала от кризиса сильнее других секторов экономики. Резко упал спрос на все виды недвижимости, практически не существует ипотеки и кредитования застройщиков. Лопаются ценовые пузыри: квартиры и коммерческая недвижимость подешевели почти вдвое в долларовом эквиваленте. В течение пяти лет в основном только разговоры о доступном жилье. Запутан и криминализирован земельный рынок. Парализованная стройка. В результате все это сказывается на решении жилищного вопроса. В то же время «задача и была, и остается строить, в конечном счете, не меньше чем 1 квадратный метр жилья в расчете на одного гражданина России в год. Это макрозадача, сейчас мы к ней не готовы, но ее никто не снимает» [21] – особо отметил Президент страны Д.А.Медведев.

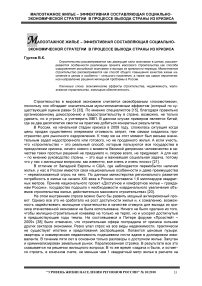

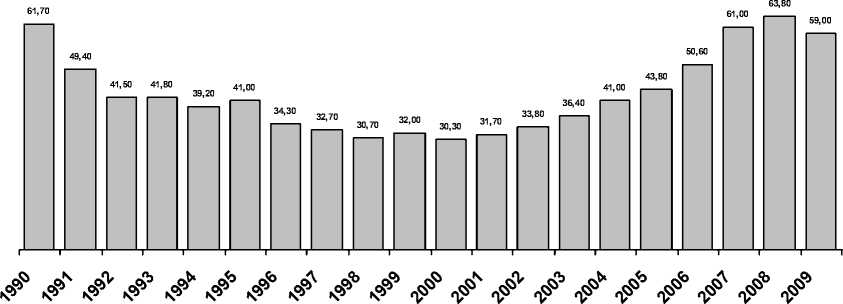

Оценивая ситуацию, сложившуюся в строительной отрасли в результате кризиса последних лет необходимо отметить, что обвального падения цен на рынке жилья все же не произошло. Несмотря на кризис, ввод жилья за 2009 год составил 59,8 млн. квадратных метров (график 1). Это объясняется тем, что в данный период строители пришли со значительным объемом незавершенного строительства, что позволило отсрочить наступление спада в отрасли. Так, на начало 2009 года в незавершенном строительстве значилось 39,5 млн. квадратных метров жилья.

Перспективы и фактический ввод в действие жилых домов (млн. квадратных метров общей площади, значение показателя за год ) .

Перспективы обнадеживают. По оценкам Минрегиона [9], объем строительства на 2011 год составит 63 млн. квадратных метров против запланированных на 2010 год 60 млн. Предполагается, что в 2012 году объем строительства составит 65 млн. кв. м, а в 2013 году – 67 миллионов. А к 2020 году объем ввода жилья предполагается увеличить до 142 млн. кв. метров [3]. При этом для каждого региона будут определены свои плановые показатели. В Минрегионе полагают, что после защиты субъектов РФ своей жилищной программы будет понятно, сколько должно быть построено на каждой территории.

Ввод в действие жилых домов

(млн. квадратных метров общей площади, значение показателя за год )

Одной из отличительных особенностей последних лет в сфере строительства стал рост объемов построенного малоэтажного жилья за счет индивидуального строительства. К тому же непосредственно своими силами и за счет средств самих граждан в 1985 году было построено примерно 4 жилых метров из 100, а в 2005 году этот показатель уже достиг уровня 40 или 52 млн. квадратных метров [25]. Характерно, что данный процесс продолжился и в последующие годы. В 2006 году доля малоэтажных строений в общем объеме вводимого жилья составила 40% [7], а в отдельных регионах этот показатель оказался еще выше. Например, в Южном федеральном округе за счет индивидуального сектора было введено 68,7% от всего объема жилья. Причем начиная с 2010 года, доля малоэтажного строительства в общем объеме составит около 50%, а с 2012 года – 60% [9].

В 2007 году доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного жилищного строительства практически достигла 50%. Даже в условиях начавшегося кризиса в 2009 году было введено 207 тысяч малоэтажных домов, или 48% от общего количества построенного жилья, и это при том, что доля городского населения в стране составляет 73%.

Необходимо отметить, что акцент на малоэтажное домостроение происходит не случайно. Становится абсолютно невозможно, да и не выгодно поддерживать существующие формы жизнеобустройства в застроенных многоэтажными панельными сооружениями кварталах городов и пригородах с их тесно сбившимися дачными домиками (вторым жильем горожан). Это прямое подтверждение того, что в данном случае проявляется уже не просто забота об объемах жилищного строительства, но и о качестве жизни. Согласно результатам соцопросов [26] жители крупных городов, не говоря уже о населении областных и районных центров, в своем большинстве хотели бы жить в ближайшем пригороде в собственном доме, будь у них такая возможность.

В России 150 тысяч поселений, 1700 сельских муниципальных образований. Для них тема малоэтажного жилья особенно важна. Особенно актуально это для сельской местности. Здесь насчитывается 12 млн. тружеников (это 27% населения страны). В то же время необходимо отметить, что за последние 20 лет прекратили свое существование 16 тысяч сел и деревень, во многих из них доживают свой век всего по нескольку человек. По прогнозам ООН, к 2025 году у нас население вообще станет сплошь городским [10].

Даже в такой области с достаточно мощным аграрным потенциалом, как Орловская, где многое делается для поддержки жизнедеятельности села, – по словам губернатора А.Козлова [10], – средняя продолжительность жизни селян на пять лет короче, чем в городе (64,7 года). Уровень занятости и доходов остается низким, доля бедного населения в сельской местности на 12% больше, чем в городе. В период с 2004 по 2008 год число дошкольных учреждений сократилось на 46%, общеобразовательных школ – на 5%, учреждений культуры – на 14%. Около 4 тысяч сельских семей нуждаются в улучшении жилищных условий, уровень благоустройства жилищного фонда остается низким. И чем дальше от столицы, тем тревожнее положение дел.

Для того, чтобы закрепить молодежь на селе, необходимо обеспечить их работой и жильем. Льготное жилье для молодых семей в своей основе строится на условиях софинансирования. Но молодым семьям на селе не собрать и пяти процентов требуемой суммы. Селу нужны специалисты, но обучение везде платное и, соответственно, не доступно для бедной сельской молодежи, а горожане после окончания сельхозвуза редко попадают на село. Развал колхозов и совхозов привел к массовой безработице, а она – к повальному пьянству и массовой деградации сельского населения.

Учитывая то, что вопрос о развитии сельского хозяйства стоит очень остро и прежде всего с позиции необходимости привлечения специалистов, следовательно, он упирается в первую очередь в проблему обеспечения достойных условий проживания. Поэтому строительство комфортных поселений призвано стать эффективным инструментом в закреплении квалифицированных специалистов, а значит и в увеличении финансовых потоков на село.

Для того, чтобы поднять село, необходимо обеспечить удовлетворение жизненно важных потребностей. В качестве основного ресурса в решении возникших проблем призвана доступность и внедрение практически любых технологий, о которых в настоящее время несложно узнать и которые можно приобрести. В качестве примера [2] можно привести опыт поселения Маслянино, которое находится практически в глуши, в 200 километрах от Новосибирска. Здесь за пять лет эффективного управления за сравнительно небольшие деньги превратили поселок из умирающего селения в процветающий, благоприятный для проживания муниципальный район.

Или другой пример, в Ульяновской области реализуется принципиально новый для российского Агропрома проект – «Новая деревня» [11]. Этот сельхозкластер включает в себя современное поселение с развитой инфраструктурой и научным центром. То есть планируется создание агропромышленного кластера – «от поля до прилавка». Реализацию проекта осуществляет компания «Агропарк-менеджмент». Сама деревня, включая всю социальную структуру, оценивается в 2,1 млрд. рублей. А в целом вместе с фермами – сателлитами проект оценивается в 5-5,5 млрд. рублей. Данный проект реализуется на частные инвестиции.

Правительство области присвоили ему статус приоритетного проекта. Это дало инвесторам право на освобождение сроком от пяти до восьми лет от ряда налогов – на прибыль, имущество, транспорт, субсидированные процентные ставки по кредитам, проведение инженерных работ по обеспечению инфраструктуры, возмещение затрат на обучение и переобучение. Все это за счет регионального бюджета.

Задумка состоит в том, что инвестор заключает с работниками контракт сроком на десять лет. По этому контракту он передает им в пользование дом и ферму (совокупной стоимостью от 10 до 12 миллионов рублей) и обеспечивает обучение, ветпомощь, обеспечение кормами, закупку и сбыт всей произведенной продукции и оказывает любую иную помощь, за это время фермеры должны выкупить их в собственность.

Ключевым звеном этого проекта являются мини-фермы. Они должны охватить практически все направления животноводства: свиноводство, разведение крупного рогатого скота, птиц, коз, овец, рыбы. На растениеводческих фермах планируется выращивать корма. Фермерские дома рассчитаны на 130 кв. метров: четыре комнаты, кухня, туалет.

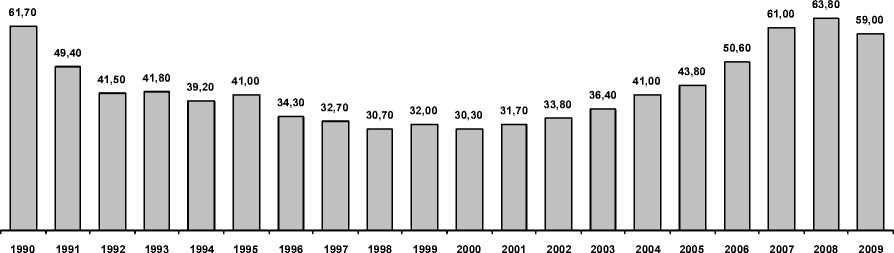

Значительной проблемой является оборот сельскохозяйственных земель, находящихся в общей долевой собственности. Он чрезвычайно затруднен. И это при том, что Россия обладает 9% сельскохозяйственных угодий планеты, а их продуктивность составляет не более 1,5% мирового производства сельхозпродуктов. Земельная реформа началась 20 лет тому назад, однако собственниками земли крестьяне так и не стали. Более того, в настоящее время на земли сельхозназначения приходится 25,7% наделов, из которых около 30%, то есть порядка 90 миллионов гектаров, сегодня запущены и вряд ли уже пригодны для возделывания. Анализ структуры землепользования показывает, что фермерские хозяйства владеют 4632 тыс. га; 5041,7 тыс. га – занимают личные подсобные хозяйства; 5571,0 тысяч – числится за собственниками земельных участков; 373,5 тыс. га задействовано под индивидуальное строительство (график 2).

В тоже время из 107,9 млн. га официально зарегистрированы договоры аренды в общей долевой собственности всего 14,3 млн., все остальные собственники земельных долей формально своими долями не распорядились и эти земли могут быть признаны невостребованными [34]. Люди попросту не смогли распорядиться этой собственностью. Причиной тому существующие нормативные акты и законы, которые (с 2001 по 2008 гг.) требуют например описание границ конкретного участка в тысячи гектаров. Сельхоз организации не могут взять землю в аренду, так как невозможно собрать всех участников этой собственности, так как решение о такой сделке должно приниматься единогласно.

4632,0

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЛИ У РОССИЯН [29] (тысяч га)

Фермерские хозяйства

|

Личные подсобные хозяйства |

5041,7 |

|

Садоводство |

769,2 |

|

Индивидуальное строительство |

373,5 |

|

Индивидуальные предприниматели |

344,0 |

|

Собственники земельных участков 5571,0 |

|

Другие цели

115,3

График 2

С 2008 года стало практически невозможным сформировать многоконтурный участок в тысячи гектар, находящийся в собственности огромного числа собственников (в него входят десятки и сотни обособленных на местности полей), так как действует унифицированная форма, по которой каждое поле на таком участке должно формироваться как отдельный объект. В этой ситуации каждый собственник призван владеть таким количеством долей, сколько обособленных полей. Следовательно, одна и та же группа собственников, один и тот же арендатор вынуждены подготовить огромное количество бумаг по каждому отдельному полю, подписывая договоры аренды, а регистраторы должны выписать столько свидетельств о государственной регистрации права, сколько образуется обособленных земельных объектов.

Нельзя забывать и о том, что по каждому участку землепользования в зависимости от разрешения или запрещения формирования многоконтурных участков требуется уплата пошлин за государственную регистрацию права на землю и сделок с ней. А к этому необходимо еще прибавить расходы на межевание. Например, в Ленинградской области [34], за одни и те же действия по формированию их землепользования до вступления в силу ст.333.33 НК РФ должны были заплатить 2,3 тыс. рублей, так как пошлина делилась между всеми участниками общей собственности, формировался один многоконтурный участок. А с 1.03.2008 по 21.12.2008 с момента, когда стало необходимым регистрировать права уже каждого дольщика за 500 рублей в каждом из десятков полей, ранее входивших в один многоконтурный участок, при этом верхняя граница оплаты достигала уровня уже 6 млн. рублей. Возникает вопрос, какой сельскохозяйственной организации или какому крестьянину под силу обеспечить такие объемы выплат? Поэтому землю сельхозугодий в большинстве случаев используют без юридического оформления.

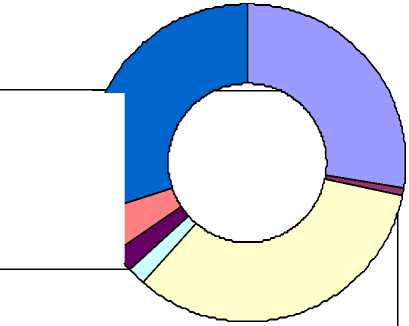

Серьезное положение, связанное с обеспечением нормального уровня жизни, отмечается в малых городах и поселениях. Только в моногородах, которых в стране насчитывается 335, проживает 16 млн. человек или 25% городского населения [6]. На их долю приходится порядка 40% суммарного валового регионального продукта. По другим данным. таких населенных пунктов – 460 [2]. Здесь базируется 442 градообразующих предприятия, где сосредоточено до 70% производственных мощностей. В то же время многие из этих предприятий входят в состав крупнейших холдингов, таких, как «СУЭК», «Северсталь». «Базовый элемент», «Мечел». Либо в крупнейшие государственные корпорации, как «Ростехнологии», «Росатом», либо являются филиалами и дочерними предприятиями РЖД и «Газпрома» (табл. 1).

Эксперты Всемирного банка [16] насчитали более 400 крупных и 300 малых моногородов в России. Это почти 40% всех российских городов.

Анализ показывает, что отраслевой состав почти половины этого вида поселений – «угольно-металлургический», другая половина – «машиностроительный». Эти предприятия в своей основе погрязли в долгах и не могут обеспечить рабочие места. Однако обвинять только собственников предприятий в существовании проблем моногородов бессмысленно. «Пикалевский синдром» касается очень многих.

Таблица 1

Моногорода – первые претенденты на государственную помощь

|

№ |

Регион |

Город |

Население тыс.чел. |

Производство |

|

1. |

Самарская обл. |

Тольятти |

705,46 |

Автопром |

|

2. |

Иркутская обл. |

Байкальск |

14,95 |

Целлюлознобумажное |

|

3. |

Ленинградская обл. |

Пикалево |

22,073 |

Цемент |

|

4. |

Свердловская обл. |

Нижний Тагил |

375,71 |

Машиностроение |

|

5. |

Вологодская обл. |

Сокол |

40,74 |

Целлюлознобумажное |

|

6. |

Воронежская обл. |

Семилуки |

23,9 |

Огнеупоры |

|

7. |

Кемеровская обл. |

Прокопьевск |

214,43 |

Уголь |

|

8. |

Кемеровская обл. |

Ленинск-Кузнецкий |

107,7 |

Уголь |

|

9. |

Кировская обл. |

Вятские Поляны |

38,78 |

Военное машиностроение |

|

10. |

Мурманская обл. |

Ревда |

9,4 |

Руда |

|

11. |

Пермский край |

Чусовой |

49,26 |

Металлургия |

|

12. |

Приморский край |

Дальнегорск |

48,05 |

Металлургия |

|

13. |

Приморский край |

Светлогорье |

1,7 |

Руда |

|

14. |

Республика Татарстан |

Набережные Челны |

506,12 |

Автопром |

|

15. |

Республика Татарстан |

Камские Поляны |

14,87 |

Нефтехимия |

|

16. |

Ростовская обл. |

Гуково |

39,9 |

Уголь |

|

17. |

Свердловская обл. |

Асбест |

71,3 |

Металлургия |

|

18. |

Свердловская обл. |

Каменск-Уральский |

180,93 |

Металлургия |

|

19. |

Челябинская обл. |

Карабаш |

15,79 |

Металлургия |

|

20. |

Челябинская обл. |

Сатка |

47,52 |

Огнеупоры |

|

21. |

Ярославская обл. |

Гаврилов-Ям |

18,37 |

Текстиль |

|

22. |

Ярославская обл. |

Тутаев |

41,43 |

Машиностроение |

|

23. |

Мурманская обл. |

Ковдор |

19,45 |

Руда |

|

24. |

Нижегородская обл. |

Заволжье |

42 |

Машиностроение |

|

25. |

Нижегородская обл. |

Павлово |

61,11 |

Автопром |

|

26. |

Удмуртская Республика |

Сарапул |

99,39 |

Авиатехника |

|

27. |

Ставропольский край |

Буденновск |

51,69 |

Химия |

Вопрос о том, что делать, возникает практически у всех. У трудящихся это проблема: где работать? У собственников: что делать с убыточными предприятиями? У губернаторов и мэров: как избежать социального взрыва, у федеральных властей: что всем им отвечать?

Ответы на эти вопросы ожидаются от федеральной власти. Задача обеспечения мобильности населения на существующем уровне богатства регионов и частных компаний не может быть решена на местном уровне, поскольку она связана с массовым строительством жилья и дорог, с возможностью инвестирования в новые предприятия, следовательно, с перспективой социально-экономического и территориально развития.

В решении этих задач необходим национальный реальный капитал, и это не яхты и квартиры. Это, прежде всего то, что позволяет создать добавленную стоимость: оборудование, инфраструктура, образованные кадры, опытные, прошедшие становление компании. В этом вопросе не может быть неразрешенных конфликтов, так как, только пройдя через этап накопления капитала, можно создать эффективную национальную экономику.

Для решения названных проблем в масштабе страны создана межведомственная рабочая группа, которая занимается экспертизой планов модернизации моногородов. Правительством ставится цель не раздавать бюджетные средства, а заставить прини- мать участие в реализации этих программ региональную, исполнительную власть, муниципалитеты, и обязательно – собственников градообразующих предприятий, как это было продемонстрировано в Пикалево.

Готовится к принятию Федеральная целевая программа по моногородам с объемом финансирования до 100 млрд. рублей. Однако при этом проблемы только 5% моногородов предполагают принять на себя органы федеральной власти, и они могут рассчитывать на всестороннюю поддержку и на средства госбюджета. Для того чтобы вывести эти города из тяжелой социально-экономической ситуации, из бюджета предложено выделить 3,5 млрд. рублей. Всего в 2010 году по данным Внешэкономбанка [6] на развитие моногородов, где во время кризиса сложилась наиболее сложная ситуация, предполагается выделить 27 млрд. рублей. В виде бюджетных кредитов – 10 млрд., виде субсидий регионам для инвестиций в экономику – 10,5 млрд., средства для фондов жилищно-коммунального хозяйства и 2 млрд. – на развитие малого и среднего бизнеса (схема 1) [3]. Проблемы еще 15% должны решать власти регионов. Остальным, то есть большинству, должны помогать муниципалитеты.

Схема 1

Учитывается то обстоятельство, что такие виды поселений находятся нередко вблизи крупных городов, в которых их жители могли бы найти для себя работу. Но для исполнения такого подхода необходимо решать проблему развития инфраструктуры и транспортной доступности.

Для решения проблемы эффективного развития экономики встает задача планомерного расселения. По мнению экспертов Всемирного банка [16] в решении проблемы моногородов и сельских поселений необходимо делать ставку не столько на бюджетные вливания, сколько на системные меры. Речь идет о привлечении не только государственных, но и частных ресурсов на диверсификацию экономики подобных населенных пунктов, улучшения в них предпринимательского климата.

К тому же необходимо поднимать такие огромные регионы как Дальний Восток, Юго-Восточную Сибирь, Забайкалье. Россияне туда не поедут, «пока мы не создадим там уровень жизни, сопоставимый с европейской частью России». Конечно, сейчас это сделать сложно, хотя возможности есть. Просто мы ими мало пользуемся. Например, идет сокращение армии. И почему бы не давать увольняемым офицерам, прапорщикам, сержантам, которые служили в этих регионах, землю, создавать для них условия, чтобы они оставались там» [28]. А для этого, считают эксперты Всемирного банка, следует убирать административные препятствия и сложную бюрократическую систему регистрации, чтобы люди охотнее меняли место жительства. К тому же необходимо выравнивать качество социальных услуг на территории всей страны.

Переселенцы с Севера – это трудоспособное население в возрасте 45-50 лет, активные работоспособные люди, которые могут развивать собственные фермерские хозяйства. Но им необходимо дать возможность купить дом или дать возможность построить его самостоятельно. Подобный подход, очевидно, можно распространить и на переселенцев из ветхого и аварийного жилого фонда. При рассмотрении такого подхода и только при наличии их согласия, не возникает никакого нарушения конституционных прав. Пока что этому препятствует нормативы Жилищного кодекса, требующие переселения людей исключительно в пределах одного и того же муниципального образования. К тому же тенденцию оттока людей из больших городов подтверждают социологи [12].

В силу известных обстоятельств, и прежде всего из-за недолговечности и небезопасности для здоровья человека многоэтажных домов из панельного железобетона, износ жилищного фонда в течение ближайших лет приблизился к критическому значению. Становится абсолютно невозможно, да и невыгодно поддерживать существующие формы жизнеобустройства в застроенных многоэтажными панельными сооружениями кварталах городов и пригородах с их тесно сбившимися дачными домиками (вторым жильем горожан). Это прямое подтверждение того, что в данном случае необходима не просто забота об объемах жилищного строительства, но и о качестве жизни. Предстоит тотальное и полное обновление всего российского жилищного фонда. Вынужденное обновление жилья по необходимости будет сопровождаться полным обновлением инженерных инфраструктур, которые изношены в не меньшей, если не большей степени, чем жилье. Особенно остро этот вопрос отмечается на селе и в малых городах и поселениях.

Согласно результатам соцопросов [26] жители крупных городов, не говоря уже о населении областных и районных центров, в своем большинстве (60%) [3] хотели бы жить в ближайшем пригороде в собственном доме, будь у них такая возможность. При этом, что особенно важно, чтобы это были не только коттеджи для сверхимущих или дощатые домики садоводов, а современная комплексная застройка со всеми инфраструктурными удобствами.

Совершенно очевидно, что для решения проблемы обеспечения населения жильем, особенно в сельской местности, в малых городах и пригородах областных центрах весьма важную, если не основную роль играет наличие жилья. И выходом из складывающейся ситуации становится развитие малоэтажного строительства. Именно современные технологии малоэтажного строительства позволяют это сделать достаточно быстро. В данном случае речь идет исключительно о малоэтажном и только об энергоэффективном и быстровозводимом жилье эконом-класса с полной инфраструктурой. Это позволяет рассматривать возможности создания агропоселений вокруг эффективных сельхозпредприятий и т.д. Но для этого необходима консолидация средств различных программ по обеспечению жильем – министерства сельского хозяйства,

Фонда ЖКХ, министерства обороны и т.п., что позволит увеличить возможности регионов в выполнении программ по обеспечению населения жильем. Но для этого необходимо упростить процедуры выделения земельных участков, как для индивидуальных застройщиков, так и для некоммерческих жилищных объединений граждан.

Показателен пример Белгородской области. Здесь еще в конце прошлого века началось льготное кредитование частных застройщиков в обмен на произведенную ими сельскохозяйственную продукцию. Это, несомненно, помогло развитию села. К тому же дом, построенный собственными силами при поддержке органов местного самоуправления и предприятий работодателей, обходится, как правило, в 3-5 раз дешевле его рыночной стоимости.

Основная часть оборотных средств формируется за счет банков предприятий и организаций, которые принимают участие в данном проекте. Поэтому средства, выделяемые из бюджета области на поддержку индивидуального жилищного строительства, в общем объеме инвестиций не велики, к тому же они возвратные. Это наглядный пример взаимодействия частного и государственного партнерства, что высоко оценил региональный бизнес.

Для получения стартового кредита для жителей области было предложено три варианта: взять его в Фонде индивидуального жилищного строительства (Фонд ИЖС), в ипотечной корпорации или на условиях членства в кредитно-потребительском кооперативе «Свой дом» [8].

Фонд выдает кредиты до 300 тысяч рублей на срок до пятнадцати лет под 10% годовых. За двенадцать лет с помощью этого фонда собственными домами обзавелись 33 тысячи семей. А так как механизм возврата заемных средств работает практически без сбоев, это позволило увеличить объем кредитования застройщиков с 60-70 тысяч до 450 миллионов рублей в год.

Значительный вклад в развитие индивидуального строительства внесла местная ипотечная корпорация. Она предоставляет желающим право выбора по карте-схеме и после осмотра предлагаемого участка на местности выдает готовый пакет необходимых на выбранный участок документов. При этом весь процесс их подготовки и сбора необходимых подписей и согласований входит в обязанность самой корпорации.

Все это стало возможно благодаря тому, что в этом процессе приняло непосредственное участие правительство области. Так были приобретены в областную собственность в пригородных и других перспективных для индивидуальной застройки муниципальных образованиях пустующие земли, которые стали источниками выделения участков для малоэтажного жилищного строительства. Земля была введена в уставный капитал ипотечной корпорации – акционерного общества со стопроцентным государственным капиталом. Это позволило исключить возможные варианты спекулятивных перепродаж. При этом пять лет отводится на строительство дома, три на его обживание и только после этого владелец усадьбы получает право на возможность ее продажи. Застройщику (исключительно жителю области) выделяется стандартный участок в 15 соток со стоимостью 10 тысяч рублей. Максимальное количество земли, которое может быть приобретено по закону, установленному в области, до 1,2 гектара. Таким образом, на площади 12,8 тысяч гектаров было сформировано 80 жилых микрорайонов на 30 тысяч индивидуальных участков.

Важно отметить, что коммунальная инфраструктура в данном случае закладывается еще до начала строительства. Подготавливаются необходимые инженерные коммуникации и дороги. Все блага городского комфорта оценены в 60 тысяч рублей, 15 из которых застройщик вносит сразу, затем ему предоставляется отсрочка платежа и остаток оплачивается в течение последующих пяти лет. И это притом, что инженерное обустройство участка стоит не менее 280 тысяч рублей [18].

В 2005 году специально для работников бюджетной сферы различных уровней создан кредитно-потребительский кооператив «Свой дом». В этом случае застройщик вносит начальный паевой взнос в размере от 50 до 300 тысяч рублей, после чего коо- ператив выделяет ему двукратную сумму кредита под 1% годовых сроком на десять лет с последующей компенсацией первоначального взноса.

Подобная схема позволила значительно расширить круг желающих иметь свое жилище. Так кооператив счел возможным подключить к своей деятельности на тех же условиях молодежь до 35 лет. Для молодых семей предусмотрена дополнительная льгота: при рождении третьего ребенка они получают от кооператива на 100 тысяч рублей безвозмездной помощи. Только за 2005 год такой льготу получили 53 семьи.

В настоящее время членство в этом кооперативе открыто и для других категорий работающих, например, при условии, что вступительный взнос за них оплачивает предприятие-работодатель. В результате только за год существования в него вступило около двух тысяч жителей области, более половины из которых – работники бюджетной сферы, каждый третий – из числа молодых семей.

Примечательно, что уже в 2006 году в области введено в эксплуатацию порядка 916 тысяч квадратных метров общей жилой площади, в том числе 730 тысяч или почти 80% за счет индивидуального строительства.

В области, начиная с 2007 года, запланировано вводить ежегодно не менее миллиона квадратных метров жилья. При этом доля многоэтажного строительства постепенно должна сокращаться с 300-350 до 100-150 тысяч квадратных метров в год. А доля малоэтажного строительства возрастает до 70% [18]. Таким образом, предполагается, что к 2015 году не менее одного миллиона жителей будут жить в собственных благоустроенных домах.

И такие примеры не единичны. В Оренбургской области ежегодно начали вводить в строй порядка 1,5 тысяч индивидуальных домов. По программе «Сельский дом» застройщик здесь получает субсидию в размере 70% из расчета 18 кв. метров на человека, или 12 тысяч рублей за кв. метр. На остальные 30% на погашение разницы между установленной ценой и рыночной стоимостью жилья в области или если появилось желание построить жилье большей площади, может быть получен товарный кредит в виде стройматериалов. В случае, если стройматериалы приобретаются оптом по ценам заводов-изготовителей, то ставка по кредиту составит 2,5%.

Малоэтажное вовсе не означает один этаж, а это могут быть и два, и три. Важным достоинством малоэтажной застройки является и то, что она способствует сохранению самобытной архитектуры небольших, старинных городов России.

Подмосковье, например, уже вплотную подошло к проблеме массовой малоэтажной застройки. Ставится задача развивать индивидуальную архитектуру, самобытность и колорит мест, созданных 200-300 лет тому назад. В области немало городов по возрасту старше Москвы – это Истра, Коломна, Можайск, Волоколамск. Строить новое комфортное жилье необходимо так, чтобы оно органично вписывалось в древние архитектурные ансамбли.

Другой пример по программе «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования Нижегородской области». Молодые специалисты здесь после окончания вуза и возвращения на работу в село получают за счет региона дом, автомобиль и надбавки в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время в стране накопился определенный положительный опыт в развитии малоэтажного строительства. В Архангельской, Астраханской, Калининградской, Ленинградской, Калужской, Рязанской, Самарской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Томской, Тюменской, Кемеровской областях, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае отмечается проведение пилотных проектов по малоэтажной застройке.

Не случайно в вопросе обеспечения населения жильем наибольший эффект достигается именно в условиях индивидуального жилищного строительства, что особенно важно при рассмотрении в совокупности взаимодействия и претворения в жизнь программ по демографическому оздоровлению общества, подъему села и жилищному строительству.

Это – наглядные примеры эффективного претворение в жизнь программы «Доступное жилье» за счет огромного резерва в использовании земельного потенциала страны и создания благоприятной и комфортной среды обитания в результате развития малоэтажного жилищного строительства с наиболее полным набором социальной инфраструктуры. Таким образом, национальный проект делает главное – будит в людях желание приобрести жилье и при этом не сидеть и ждать манны с неба, а самым активным образом вкладываться в процесс его решения.

При этом особую значимость приобретает вопрос инвестиций в жилищное строительство. Развитие частно-государственного партнерства. По оценке Агентства по страхованию вкладов, россияне в банках хранят около 7,8 триллионов рублей, а к концу 2010 года предполагается, что эта сумма может увеличиться еще на 27% [16].

Инвестиции населения в жилищное строительство – это один из приводных ремней активизации развития строительной отрасли и эффективной экономики страны в целом. Ее оживление неминуемо тянет за собой развитие других отраслей, к примеру таких, как строительство дорог, производство стройматериалов, развитие транспортной сети и энергетики и т.д. Только одно рабочее место в этой отрасли, как известно, продуцирует создание восьми в других различных отраслях. Для его решения необходима организация государственной поддержки механизмов накопления и инвестирование гражданами первоначальных взносов по кредитам. До сих пор государство в основном стимулирует спрос на жилье, тогда как вероятнее всего государственная помощь должна быть переориентирована на организацию сбережений и стимулирование предложения жилья. В настоящих условиях просто необходима система государственного премирования целевых жилищных накоплений граждан.

Формы государственной поддержки могут быть самыми разнообразными. Например, в Германии, если гражданин берется за строительство собственного дома, он вообще освобождается от всех налогов. За землю не платит, рассчитывается только за инфраструктуру, причем в рассрочку. Дом, как правило, строится за сезон, а затем в течение 15-20 лет происходит за него расчет. По качеству и цене малоэтажное жилье оказывается предпочтительнее, особенно для граждан, строящих свои дома.

В решении проблем развития индустрии малоэтажного строительства наиболее целесообразно использовать возможности строительных сберегательных касс (ССК). Для этого необходимо поработать с позиции обеспечения земельного законодательства, развития строительных сберегательных касс и малоэтажного строительства, и тогда уже через непродолжительное время можно рассчитывать на значительные сдвиги в данном направлении. В России может появиться вполне работающая сеть ССК.

В решении проблем с жильем в стране задача, прежде всего, стоит о необходимости сформировать внятную социальную и градостроительную политику страны и увязать в ней масштабы социально-экономического развития каждой конкретной территории и региона в пространстве и во времени. Следовательно, необходима долгосрочная стратегия массового строительства жилья для различных категорий граждан, а для этого необходимо, прежде всего, привести в порядок и отрегулировать отечественное градостроение.

Необходимо понять, в каких географических сегментах рынка жилья существует наибольшая его потребность. Какая строительная и промышленная база для этого необходима? Какой тип жилья при этом будет наиболее востребован? Каковой должна быть целевая аудитория национального жилищного проекта и ее демографические характеристики? Сколько жилья надо строить? По какой цене его продавать или сдавать в аренду? Каковы перспективы государственных жилищных программ по окружающей инфраструктуре? Сколько для этого необходимо построить детских садов, школ, больниц, магазинов и культурно-развлекательных центров и так далее.

По мнению специалистов [6], приоритетной целью регионального стратегического планирования должно быть обеспечение сбалансированного развития территорий. Необходимо создавать такую систему, когда все заинтересованные субъекты – бизнес, власть, местные сообщества – были бы обязаны действовать в соответствии с принципами, закрепленными в схемах территориального развития, составляющих основу стратегии соци- ально-экономического развития страны. Это должно позволить избежать деградации территорий, превращения территорий вокруг городов в люмпенизированные пустыни.

В существующих условиях не совсем ясно, как все это решать. Видимо необходимо определиться с тем, кто будет возводить социальные объекты: школы, больницы и т.п.? Как частный застройщик, построив, например, школу, должен передать ее на баланс муниципалитета? Должно ли государство обеспечить минимальный набор муниципальных удобств в новых поселениях? Каковы будут коммунальные платежи?

Важно определить, за счет чего будут существовать новые поселения, если основная или значительная часть их жителей работают не по месту проживания, где и платят налоги? Как и за счет чего должно финансироваться развитие инфраструктуры таких поселений?

Во многих странах развитием территорий (ленд-девелопментом), занимаются крупные государственные или полугосударственные компании. Например, в Голландии [36] в качестве ленд-девелоперов выступают муниципалитеты. У них есть свои градостроители и проектировщики. Иногда для решения они привлекают для этих целей какое-либо архитектурное бюро. Оно получает все данные от муниципалитов, где и какие планируются сети, где предполагается проложить трассу и так далее. Поэтому именно в архитектуре и в градостроительстве позиция муниципалитетов и государства является ключевой. Проектировать район или город обязательно должен муниципалитет. Именно ему, а не частным компаниям, должен принадлежать приоритет развития конкретной территории.

Опыт стран мира показывает, что в решении жилищной проблемы абсолютное большинство избрало путь развития малоэтажных поселений. Это особенно характерно для США – родины небоскребов. Что касается Европы, то здесь уже давно предпочитают малоэтажное жилье и не считают нужным менять этот подход, невзирая ни на какие новшества. Даже Япония, где острая нехватка земли, жилые кварталы застраивает невысокими домами, за исключением самых проблемных, наиболее крупных городов.

Еще в сороковых годах прошлого века И.Ильф и Е.Петров в «Одноэтажной Америке» отобразили опыт массового освоения американцами сельской местности и пригородов. В настоящее время Россия достигла такого уровня автомобилизации, что делает приемлемой и в наших условиях развертывание жилищного строительства в виде экологического и доступного индивидуального жилья.

В то же время необходимо иметь ввиду, что в США сегодня совершенно другая, отличная от существующей в России, модель расселения. Коттеджный тип поселений там опирается на малый и средний бизнес. Люди в основном работают там же, где и живут. Россия устроена по-другому. Поэтому, решая вопросы малоэтажного строительства, необходимо не упустить из вида, например то, где эти люди будут работать, какая будет там инфраструктура, как будет налажена общественная жизнь, куда дети будут ходить в школу, кто будут оказывать медицинскую помощь и т.д.

Реалии сегодня таковы, что, например, вложив несколько сотен тысяч долларов в подмосковный коттедж, в результате люди получают разбитые подъездные дороги, проблемы с газом и электричеством и т.п. Анализ отечественного малоэтажного строительства показывает, что только 40% индивидуального жилья благоустраивается необходимыми видами коммунальных услуг, примерно столько же оборудуются лишь их отдельными видами, а остальные 20% не имеют ни водопровода, ни канализации, ни отопления. Вывод напрашивается сам собой: пока не решены такие технические вопросы, как обеспечение нового поселения необходимой инфраструктурой, начинать строительство вряд ли целесообразно.

К примеру, в Подмосковье власти считают, что «если не ограничить жилищную застройку, то в ближайшие два года все движение на подмосковных магистралях встанет. Пришло время архитекторам и стройкомплексу подумать, а надо ли вообще строить. Власти не должны допустить некомфортного проживания в столичном регионе... Самое пристальное внимание необходимо уделять комплексной индивидуальной застройке. Люди тянутся к земле» [14].

Важно чтобы все программы по малоэтажному строительству работали в основном на принципах частно-государственного партнерства. Государство выделяет землю, минимизируя временные и финансовые затраты на ее оформление, переводит ее из одной категории в другую, обеспечивает создание инфраструктуры, сводит до минимума сроки согласования разрешительной документации. Это позволит рассматривать наиболее фиксированную цену стоимости квадратного метра, что позволит удерживать данный вид жилья в более дешевом сегменте.

Властям всех уровней необходимо разработать схемы территориального планирования, определяющие приоритетные направления пространственного развития, расселения, размещения производительных сил и инфраструктуры. Без этого невозможно представить, как будут развиваться большая энергетика или система «Газпрома». Каким образом каждый конкретный регион будет функционировать на ближайшие 2025 лет? Что и где планируется построить? Какие мощности ввести? Какое потребление? Куда дорога пойдет, какой населенный пункт будет развиваться, а какой прекратит свое существование? Когда все это найдет свое место в пространстве и во времени, тогда-то и получится территориальная схема, и определятся перспективы развития страны. При этом проектировать район или город обязательно должен муниципалитет. Именно ему, а не частным компаниям, должен принадлежать приоритет развития конкретной территории.

Назрела необходимость предусмотреть на уровне федерации поддержку городам и поселкам, которые реально планируют перспективное развитие жилищного строительства. И там, где есть такая возможность для развития малоэтажной застройки, ввести дополнительные льготы при кредитовании инженерных работ. Очевидно, что самим индивидуальным застройщикам проведение газа, электричества, воды и канализации не потянуть. А отсутствие форм государственной поддержки могут свести к нулю возможную гражданскую инициативу в решении жилищного вопроса. Поэтому перспективы развития государственного и частного партнерства, малого и среднего бизнеса в этих вопросах очевидны. Таким образом, развитие малоэтажного строительства позволяет значительно увеличить объемы ввода жилья и решить проблемы освоения и эффективного использования территорий. К тому же механизм возведения такого жилья – один из способов сделать его более доступным.

Для выполнения намеченной в стране жилищно-строительной программы необходима градостроительная революция, имеющая общенациональное и политическое значение. Для этого необходимо в 2-3 раза увеличить территории земель поселений; наряду с многоэтажным строительством в мегаполисах активизировать в средних и малых городах и сельской местности строительство малоэтажных домов и домов усадебного типа, отвечающих требованиям энергосбережения. Это позволит строить в год столько жилья, чтобы в течение ближайшего десятилетия восполнить вынужденное выбытие сотен миллионов квадратных метров аварийного, ветхого фонда и зданий первых поколений массового домостроения.

Необходимо создать условия, чтобы граждане получили возможность самим объединяться в жилищно-строительные кооперативы для строительства малоэтажных поселений. Объединение людей, имеющих примерно одинаковый менталитет и равные финансовые возможности, создает благоприятные дополнительные социальноэтические условия и позволяет обеспечить гарантии надежного обслуживания будущих поселений на многолетнюю перспективу. Для наиболее эффективного решения проблемы обеспечения жильем граждан России предлагается, например создание различных типов товариществ индивидуальных застройщиков [19]. Открытого – для всех желающих; закрытого – для очередников, нуждающихся в поддержке.

Согласно разработкам Национального градостроительного института [31] в существенной государственной поддержке нуждается работа по подготовке схем территориального планирования, главной целью которых должно стать отведение значительных территорий под земли поселений. По существующей статистике, населенные пункты в России занимают сегодня территорию, составляющую около 2% (примерно 19 млн. гектаров) от общей площади земли, пригодной для проживания. К тому же анализ показывает значительный рост сдаваемого сегодня жилья в сельской местности. В период с 1995 года она увеличилась почти в четыре раза (график 3).

Возникает необходимость определиться с проблемой выделения земли под жилую застройку с учетом малоэтажной застройки. В государственной программе предполагается выкуп участков по рыночным ценам, что только подстегивает спекуляцию землей и ведет к росту ее стоимости, а, следовательно, и к повышению стоимости квадратного метра жилья. Выделение земельных участков под строительство и обеспечение их коммунальными сетями, теплоснабжением, электричеством является одним из наиболее «узких» мест в решении поставленных задач и особенно актуально в настоящих условиях. Президентом страны поставлена задача скорейшей подготовки законопроекта о бесплатной передаче неиспользуемых сельскохозяйственных земель под жилищную застройку [24].

Действующие земельное и градостроительное законодательства в целом не учитывают особенности отношений, возникающих при реализации возможного осуществления объединениями граждан комплексного малоэтажного жилищного строительства. В полной мере оно не регламентирует отношения, возникающие по поводу общего имущества в малоэтажной застройке. Для повышения эффективности частно-государственного партнерства необходимо устанавливать формы таких объединений и особенности их деятельности. Для этого необходимо предусматривать упрощенное предоставление земельных участков с целью комплексного освоения малоэтажного строительства, а также различные формы их возможной государственной поддержки.

Для наиболее эффективного решения проблемы обеспечения жильем граждан России предлагается [19], например создание двух типов товариществ индивидуальных застройщиков. Открытого – для всех желающих; закрытого – для очередников, нуждающихся в поддержке. При этом необходимо, чтобы часть затрат, связанных с разработкой и возведением инженерных коммуникаций и строительством дорог, школ и прочей необходимой для обеспечения нормальной жизни инфраструктуры, взяло на себя государство.

Для того, чтобы обеспечить возможность залога земли под банковские кредиты, предоставить право муниципалитетам бесплатно либо за символическую плату передавать таким товариществам земельные участки. Однако сегодня муниципалитеты не всегда заинтересованы в росте населения. Нередки случаи, когда плата подоходного налога происходит по месту работы, а нагрузка на общественный транспорт, инженерные сети, экологию и т.д. и т.п. осуществляется по месту жительства. Возможно, в таком случае законодательно на федеральном уровне предусмотреть возможность появления на основе подобных товариществ новых муниципальных образований, право наделения землей которых предоставить субъектам Федерации. Возможны и другие механизмы, делающие жилье более доступным, но не менее комфортным, чем в городе.

Если учесть, что под высотные кварталы из федеральных средств компенсируется половина банковской кредитной ставки, то почему бы под малоэтажное строительство не исключить ее целиком. При этом необходимо к решению проблем малоэтажного строительства повернуть лицом «смежников»: с Минтрансом решить вопросы по планированию и развитию сети дорожного обеспечения, с «Газпромом» - обеспечение газом, с электро- и теплоэнергетиками – решение проблем тепло- и электроснабжения.

Предусмотренный Земельным кодексом порядок предоставления участков из земель, находящихся в государственной собственности, по существу, не приемлем для товариществ индивидуальных застройщиков как в связи с высокими затратами на начальном этапе приобретения, так и невозможностью конкурировать на равных с коммерческими организациями-инвесторами. Вопрос с выделением земли под индивидуальное строительство весьма непрост. Муниципалитеты повсеместно жалуются, что катастрофически не достает земельных участков под жилую застройку. В настоящее время весьма сложно изменить границы населенных пунктов, «прирезав» расположенные по соседству, не всегда используемые, но считающиеся сельскохозяйственными угодья. В тоже время беда почти всех крупных городов – это «обрастание» коттеджными поселками, которые внедряются в зеленые пояса и водоохранные зоны. При этом оказалось, что даже «элитные» жилищные застройки зачастую не имеют очистных сооружений, а порой вводятся в эксплуатацию без устройства канализации, а это, прежде всего, удар по экологии территории. Поэтому подходить к данному вопросу необходимо весьма взвешенно и осторожно.

Данный вопрос достаточно «наболел» и необходимо, чтобы в ближайшее время в Жилищном кодексе РФ, наконец, появилась бы специальная глава о малоэтажном строительстве. По мнению экспертов [35] с его помощью можно будет в значительной мере облегчить решение проблемы нехватки жилья, особенно для жителей сельской местности, малых городов и поселений, а также социального жилья для малообеспеченных слоев населения.

Задача сегодня должна ставиться и о развитии технологий строительства индивидуальных домов. В настоящее время в ряде регионов страны работают предприятия, на которых используются поставленные в рамках совместного с Всемирным банком проекта финские, канадские, немецкие технологии по быстровозводимому малоэтажному строительству. По имеющимся данным, имеется возможность рассматривать дальнейшее наращивания их мощности, причем делать это возможно без дополнительных вложений.

Снижение цены таких строений может быть достигнуто за счет использования эффективных технологий строительства индивидуальных домов и более дешевых стройматериалов. Например, уже запущены в работу заводы по каркасно-панельному домостроению. Стоимость квадратного метра в таком доме, по предварительным оценкам экспертов, с учетом стоимости земли и коммуникаций, не должна превышать 12-15 тысяч рублей.

Принимая во внимание то, что ценовой критерий во многом является решающим при определении порога для доступного и комфортного жилья, возможности России в развитии малоэтажного строительства огромны. И это не только потому, что у нас гигантские малоосвоенные просторы, значительный лесной массив. Например, деревянный дом при качественном строительстве может стоять сотню лет, а возводиться всего за несколько дней.

К сожалению, мы уходим от строительства дешевых и экологичных деревянных домов, в которых жили наши предки. Для сравнения наши северные соседи – скандинавские страны, активно используют эти технологии. Однако пока что рынок деревянного домостроения ежегодно составляет где-то около 12% от вводимого жилья. К тому же значительную роль здесь играет и существующий разброс цен. Так на одном из

«круглых столов» Лесного форума в 2007 году в Санкт-Петербурге прозвучал пример [13], что покупка деревянного дома в Татарстане обходится из расчета 19 тысяч за квадратный метр, а в Подмосковье аналогичные стоят уже не дешевле 3-4 тысяч уже в долларах. Конечно, здесь играет определенную роль и уровень жизни, и средняя заработная плата не в пример столичной. Но не это главное, важно то, что администрация республики решает проблему доступности жилья, бесплатно раздавая землю под строительство без аукционов (имеет, оказывается, государство и такие возможности), а ведь в основном это они всего за каких-то пять лет «раскачали» рынок земли с тысячи рублей до десятков тысяч долларов. В стране, обладающей четвертью мировых запасов леса, задачу доступного жилья во многом можно решить за счет организации масштабного деревянного домостроения. К тому же практически все регионы обладают необходимым сырьем для развития кирпичного производства.

В настоящее время получила одобрение со стороны правительства разработка проекта Стратегии развития промышленности строительных материалов . Готовится «Концепция развития стройиндустрии до 2020 года», затем предполагается дать ей «обкатку» в регионах и затем внести на рассмотрение правительства. Необходимо также активизировать обеспечение стимулирования государством расширения и обновления существующих мощностей в части создания инфраструктуры, обеспечения необходимыми энергоресурсами.

Важно еще и то, что малоэтажное строительство дает широкую возможность для развития малого бизнеса, частного государственного партнерства и использования местных строительных материалов. Экономичные быстровозводимые конструкции открывают дополнительные перспективы в короткие сроки наладить индустриальные методы возведения доступного и комфортного жилья. При этом до минимума сокращается использование тяжелых грузоподъемных механизмов, лифтового хозяйства и т.п. Конечно, возрастает протяженность горизонтальных коммуникаций, но этот недостаток компенсируется прокладкой долговечных пластиковых труб низкого давления.

С целью обеспечения возможности ликвидности строений, необходимо создать для этого вторичный рынок строительных конструкций, чтобы в случае дефолта заемщика дом можно было бы разобрать и продать с определенным дисконтом. Кредитор в этом случае будет знать, что где бы ни был построен дом, он имеет гарантию 50% возврата его стоимости. Для этого нужны технологии поточного производства типовых комплектующих для массовой сборки и установки индивидуальных домов различной модификации. Нормативная скорость сборки таких домов должна быть доведена до минимума. Количество людей и техники, задействованных в производстве таких строений, будет сведена к минимуму. Желательно иметь разноплановые фасадные и внутренние решения, чтобы покупатель мог прийти, выбрать и заказать внутреннюю и внешнюю отделку.

Для более эффективного развития строительства малоэтажного и социального жилья необходимо решить ряд сдерживающих ее развитие проблем. Например, неплохо было бы отменить ставки пошлины на импорт высокотехнологического оборудования, освободить бизнес, участвующий в данных видах строительства от НДС на первичный лесной продукт и на ввозимое обрабатывающее оборудование (или объявить налоговые каникулы на период его монтажа, отладки и пуска в работу) и т.п.

Очевидно, что в решении проблем с жильем задача, прежде всего, стоит о необходимости сформировать внятную социальную и градостроительную политику страны и увязать в ней масштабы социально-экономического развития каждой конкретной территории и региона. Необходимо понять, в каких географических сегментах рынка жилья существует наибольшая его потребность. Какая строительная и промышленная база для этого необходима? Какой тип жилья при этом будет наиболее востребован? Каковой должна быть целевая аудитория национального жилищного проекта и ее демографические характеристики? Сколько жилья надо строить? По какой цене его продавать или сдавать в аренду? Каковы перспективы государственных жилищных программ по окружающей инфраструктуре? Сколько для этого необходимо построить детских садов, школ, больниц, магазинов и культурно-развлекательных центров? И так далее.

Принятие программы малоэтажного строительства позволяет существенно дополнить содержание национального проекта «Доступное комфортное жилье – гражданам России», так как данный способ застройки, с учетом его низкой себестоимости и экологичности, наряду со строительством социального жилья, призван стать приоритетным направлением в решении жилищной проблемы. «Свой дом, по мнению Председателя Совета Федерации С.Миронова, может стать социальным ориентиром для формирования мощного среднего класса» [27].

Развитие малоэтажного строительства дает возможность значительно увеличить объемы ввода жилья и решить проблемы освоения и эффективного использования территорий. К тому же механизм возведения такого жилья – один из способов сделать его более доступным.

Может быть, именно для решения более эффективного развития данного вида жилья и применить предложение [31] о создании государственной жилищной корпорации, которая взяла бы на себя функции распределения государственного заказа на строительство домов среди частных строительных компаний. Такая корпорация позволила бы решить проблему завышенных цен, прежде всего на социальное жилье, и гарантировала бы строительным компаниям заказы на несколько лет вперед.

«Единственной полноценной и не имеющей альтернатив неизбежной стратегией жилищной политики (в первую очередь – обновления жилищного фонда) будет предоставление желающим семьям – прежде всего молодым – значительного участка земли (до нескольких гектаров) и одно-двухэтажного дома на 3-4 поколения одного рода. Что делать в поместье? Жить. Растить детей и внуков. Строить родовое гнездо. Создавать пространство укрепления семьи и личностного роста. Благоустраивать территорию усадьбы-поместья». «Как сруб является основой тысячелетней деревянной избы России, так и усадьба – основой исторического расселения русского народа» [15].

Сегодня как никогда важно ускорить разработку генпланов городов и возведение новых поселений. Необходимо инициировать скорейшее принятие законопроекта о правовом регламентировании малоэтажной застройки. Данный законопроект должен четко регламентировать взаимные обязательства застройщиков и покупателей индивидуальных домов. Очевидно, что для выполнения намеченной жилищно-строительной программы, необходима градостроительная революция, имеющая общенациональное и политическое значение. Для этого необходимо в 2-3 раза увеличить территории земель поселений; наряду с многоэтажным строительством в мегаполисах активизировать в средних и малых городах и сельской местности строительство малоэтажных домов и домов усадебного типа, отвечающих требованиям энергосбережения. Это позволит строить в год столько жилья, чтобы в течение ближайшего десятилетия восполнить вынужденное выбытие сотен миллионов квадратных метров аварийного ветхого фонда и зданий первых поколений массового домостроения.

Возможно, именно поместье с городскими удобствами, на инфраструктурно обустроенной территории и за разумные деньги, на бесплатно выделенной земле – это и есть долгожданная национальная идея удовлетворения граждан России доступным и комфортным жильем.

Нам просто «необходимо создать уникальную общественную систему, как конкретно-историческую форму российской цивилизации в XXI веке, которая каждому желающему в России (и по ее примеру – в мире) давала бы возможность обустроить и сделать процветающими свою землю – усадьбу или поместье» [15].

Отмеченные выше проблемы начали получать все более направленную поддержку. Так в Алтайском крае прошло выездное заседание Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, целью которой стало привлечение внимания именно к проблемам строительства малоэтажного жилья.

Учитывая то, что в 2010 году заканчивается действие Федеральной целевой программы «Жилище», с 2011 года по 2015 вводится новая программа с тем же названием. Данная Программа предусматривает реализацию таких основных направлений как стимулирование строительства жилья эконом класса, стимулирование спроса на это жилье и выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан, для которых это жилье будет приобретаться.

Председатель Правительства России В.В.Путин на заседании Правительственной комиссии по вопросам регионального развития отметил «Очевидно, что сейчас складывается благоприятная ситуация для возобновления устойчивого роста в строительстве, для оживления инвестиционной активности и запуска новых строек. И мы не можем позволить, чтобы этот процесс уперся в бесконечные чиновничьи согласования, в стену монополизма и громоздких, подчас чрезмерно усложненных процедур» [1]. При этом им была поставлена задача [23] «свести к минимуму бюрократические финансовые и другие издержки по всей цепочке – от бизнес-идеи и проекта до готового жилья, убрать все, что мешает быстро, качественно и недорого строить».

Премьер-министр подробно остановился на этих помехах. Первое, что он пообещал сделать, – серьезно упростить требования к документам территориального планирования и сам процесс их принятия. Второе – упрощение процедур формирования и предоставления земельных участков. Третье – упрощение процедур выдачи разрешений на строительство, проведение госэкспертизы проектной документации. Четвертый блок новаций касается снижения барьеров при подключении к инженерным сетям.

Правительство разработало и утвердило план мероприятий, направленных на упрощение порядка подготовки и согласования документов территориального планирования, оптимизацию процедуры формирования и предоставления земельных участков и получения разрешения на строительство, развитие системы негосударственной экспертизы и снятие барьеров при подключении объектов к инженерным сетям.

Минрегион России совместно с минэкономразвития, минпромторгом и органами власти субъектов РФ подготовил и направил в правительство проект по модернизации и техническому развитию производственной базы индустриального домостроения. В котором предполагается для реализации новой программы «Жилище» дополнительно ввести в строй 40-45 современных домостроительных комбинатов примерно в 30 ре- гионах. Предполагается внедрение новых домостроительных систем с низкой материалоемкостью и недорогих в производстве и эксплуатации.

Более того, предполагается долю малоэтажного строительства в стране уже к 2013 году увеличить до 60%.

* *

-

1. Барьеры станут ниже. Административное давление на строительный бизнес будет падать по плану. // Российская газета, спецвыпуск «Экономика. Строительство», № 174, 6.08.2010.

-

2. Борисова Е. Но и этого мало. //Эксперт, № 5, 8-14 февраля 2010.

-

3. Бухарова О. Дешевле не будет. Владимир Яковлев: По моим прогнозам, цены на жилье останутся на уровне этого года плюс-минус 5 процентов.// Российская Бизнес-газета, № 14, 27.04.2010.

-

4. Бухарова О. Моногорода получат свое. // Российская Бизнес-газета, №11, 6.04.2010.

-

5. Бухарова О., Тараканова Т. План по метрам. К осени регионы должны подготовить программы ввода жилья. // Российская Бизнес-газета, № 28, 3.08.2010.

-

6. Васенин В. И моно станут стерео. Три плана развития моногородов одобрено властями. // Российская газета, № 66, 31.03.2010.

-

7. Владимиров Д. Жилье до востребования. Возможность купить квартиру вскоре станет реальной для большинства россиян. // Российская газета, № 91, 28.04.2007.

-

8. Гуртов В.К. Жилье России – XXI век. Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и перспективы развития жилищного строительства. – М.: Статут, 2009.

-

9. Егоршева Н. Стоимость квадратного метра могут снизить за счет коммуникаций. // Российская газета, №129, 16.06.2010.

-

10. Захватова Ю. Имеет сельская свобода свои особые права, как и надменная Москва. //Российская Федерация сегодня, № 5, 2010.

-

11. Инкижинова С. Деревня для поколения next. //Эксперт, № 27. 12-18 июля, 2010.

-

12. Инновации с видом на околицу. Экономика. //Российская газета, № 192, 13 октября 2009.

-

13. Кац П. Деревянный дом дорожает на торгах когда продают под него землю. // Российская Бизнес газета, № 40, 23.10.2007.

-

14. Краева И. Пятый угол квадратного метра. Власти Подмосковья намерены ограничить плотность строительства. Российская газета, № 241, 27.10.2007.

-

15. Кривов А.С., Крупнов Ю.В. Дом в России. Национальная идея. – М.: ОЛМАПРЕСС, 2004.

-

16. Кукол Е. Всемирный банк позвал в дорогу. Международные эксперты советуют России заняться инфраструктурой и моногородами. //Российская газета, №130. 17.06.2010.

-

17. Кукол Е. Огнетушитель для банкротства. Александр Турбанов о повышении страховки по «сгоревшим» вкладам и судьбе госкорпораций. Российская газета, № 100, 12 мая 2010 г.

-

18. Литвинцев Г. Одноэтажная Россия. Как стимулировать индивидуальное строительство. //Российская бизнес газета, № 17, 3 мая 2006. Ипотека под один процент. И никаких «пирамид». //Российская бизнес газета, № 42, 7 ноября 2006.

-

19. Махлин М. Жить во всю ширь. //Российская бизнес газета, №22, 19 06 2007.

-

20. Медведев Д. Выдержки из стенограммы выступления Первого заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева на совещании по развитию строительной индустрии.//Российская газета, № 242, 30 октября 2007 г.

-

21. Медведев Д. Экономика. Жилищное строительство. Российская газета, № 97, 29 мая 2009, пятница..

-

22. Медведев Д.А. Экономика. Девелопмент и строительство. Российская газета, № 146, 7 августа 2009, пятница.

-

23. На пять лет вперед. Россия запускает новую программу развития жилищного строительства. Российская газета, спецвыпуск «Экономика. Строительство», .№174, 6.08.2010.

-

24. Невинная И. Главное – помочь бизнесу строить больше и лучше. Сергей Круглик – о ключевых проблемах национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Российская газета, №113, 30 мая 2006 года.

-

25. Невинная И. Мансарды быстрого приготовления. Малоэтажное строительство легче решит жилищный вопрос в малых городах и на селе. Российская газета, №166, 1.08.2006.

-

26. Невинная И. Строителям предлагают спуститься на землю. Российская газета №126, 15.06 2006.

-

27. Пора нанести удар по «строительной мафии». «Российская Федерация сегодня», №16, 2007.

-

28. Примаков Е.М. Партнеры не станут врагами. Деловой завтрак. Российская газета, № 201, 22 октября 2009.

-

29. Росреестр. Российская газета, №105,

18.05.2010.

-

30. Ступин И. Как приручить стройкомплекс. Эксперт, № 11, 20-26 марта, 2006.

-

31. Ступин И. Сообразите на троих. Эксперт, №43, 20-26 ноября 2006.

-

32. Ступин И. Хватит жить в тумане. Стране нужна стратегия регионального развития. Она должна носить системный характер и базироваться на глубинных исследованиях социально-экономической жизни на местах. Эксперт, №4, 29 января - 4 февраля 2007.

-

33. Тихонов Е. Неприступные города. В среднем по России на месячную зарплату можно купить 0.3 кв. метра жилья. Российская Бизнес газета, №16, 15 мая 2010 г.

-

34. Шагайда Н. Сельхозугодия общей площадью 75 миллионов гектаров могут быть признаны невостребованными. Российская Бизнес-газета. № 13. 20.04.2010.

-

35. Шацкий В. Домик с видом на поле. Российская газета, №31, 14.02.2007.

-

36. Щукин А. Азарт вместо строительного бума. Эксперт, №46, 10-16 декабря, 2007.

-

37. Щукин А. Посткризисное эко. Эксперт, №35, 14-20 сентября, 2009.

*

Список литературы Малоэтажное жилье - эффективная составляющая социально- экономической стратегии в процессе выхода страны из кризиса

- Барьеры станут ниже. Административное давление на строительный бизнес будет падать по плану. // Российская газета, спецвыпуск «Экономика. Строительство», № 174, 6.08.2010.

- Борисова Е. Но и этого мало. //Эксперт, № 5, 8-14 февраля 2010.

- Бухарова О. Дешевле не будет. Владимир Яковлев: По моим прогнозам, цены на жилье останутся на уровне этого года плюс-минус 5 процентов.// Российская Бизнес-газета, № 14, 27.04.2010.

- Бухарова О. Моногорода получат свое. // Российская Бизнес-газета, №11, 6.04.2010.

- Бухарова О., Тараканова Т. План по метрам. К осени регионы должны подготовить программы ввода жилья. // Российская Бизнес-газета, № 28, 3.08.2010.