Мальта-Мост-3 - новое многослойное местонахождение верхнего палеолита в долине реки Белой в Южном Приангарье (по результатам спасательных работ 2020-2021 годов)

Автор: Липнина Е.А., Бердникова Н.Е., Лохов Д.Н., Маликов Д.Г., Бердников И.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены материалы предварительных результатов спасательных археологических работ 20202021 гг. на многослойном местонахождении Мальта-Мост-3 в Усольском р-не Иркутской обл. Участок исследования расположен на водораздельной поверхности между р. Белой и ее правым притоком р. Мальтинкой, на слабонаклонной поверхности склона с относительными отметками 35-38 м. В результате проведенных исследований вскрыта толща геологических образований верхнего плейстоцена и голоцена субаэрального генезиса. В стратиграфическом залегании зафиксировано 6 культуросодержащих горизонтов, датируемых, по предварительной оценке, в интервале от поздне-каргинского до позднесартанского времени. Многочисленные фаунистические остатки в основной массе представлены костями лошади и северного оленя, в меньшей доле определены: косуля, благородный олень, бизон, шерстистый носорог, мамонт и песец. Общее количество учтенных каменных артефактов и манупортов по всем археологическим выработкам спасательных работ 2020-2021 гг. и культуросодержащим горизонтам составило 171 189 ед. В составе коллекций каменных артефактов, помимо преобладающих отходов разных стадий расщепления и обработки горных пород, присутствуют разнообразные формы нуклеусов для получения сколов-заготовок, пластин и терминально-краевые нуклеусы (в том числе клиновидные) для микропластин; скребки, скребла, долотовидные орудия, чопперы, бифасы, унифасы, ножи, заготовки и обломки орудий. В единственном экземпляре найдена заготовка пазового наконечника из рога. Установлено, что местонахождение Мальта-Мост-3 обладает оригинальными и уникальными элементами в составе полученных археологических коллекций, в стратиграфической последовательности геологических напластований и следов палеопроцессов, связанных с криогенезом и тектоническими событиями. Полученные данные и материалы позволяют детализировать, интерпретировать и моделировать процессы и явления, связанные с эволюцией условий палеоэкологической среды обитания сообществ охотников-собирателей верхнего палеолита не только на территории конкретного региона Байкальской Сибири, но и на территории Северной Азии в целом.

Байкальская сибирь, долина р. белой, многослойное местонахождение, каменные артефакты, плейстоцен, голоцен, спасательные работы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146585

IDR: 145146585 | УДК: 902.2(571.53) | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0168-0174

Текст научной статьи Мальта-Мост-3 - новое многослойное местонахождение верхнего палеолита в долине реки Белой в Южном Приангарье (по результатам спасательных работ 2020-2021 годов)

Ме стонахождение Мальта-Мост-3 открыто в 2015 г. в ходе выполнения археологического обследования участка строительства автодороги в объезд г. Усолья-Сибирского Иркутской обл. По результатам обследования было принято решение о необходимости проведения на территории нового объекта спасательных археологических работ, которые производились в полевые сезоны 2020–2021 гг.

Объект расположен на слабонаклонном участке водораздельной поверхности между р. Белой и ее правым притоком р. Мальтинкой с относительными отметками 35–38 м от уреза р. Белой (рис. 1).

Раскопки осуществлялось пикетами 100 м2 (5 × × 20 м) на 40 перспективных раскопочных участках общей площадью ок. 37 000 м2. В результате проведенных исследований на глубину до 3,4 м вскрыта толща геологических образований верхнего плейстоцена и голоцена субаэрального генезиса. Голоценовые отложения представлены профилем современной серой лесной почвы, верхние горизонты которой (горизонты А и кровля горизонта В) нарушены перепашкой. Слоистые сартан-ские отложения представлены лессовидными, супесчаными, легкосуглинистыми образованиями, где фиксировались эмбриональные и слаборазвитые почвы, к которым привязаны археологические находки. В общей сложности выделено 6 культуросодержащих горизонтов (далее – к.г.), возраст которых определен предварительно по аналогиям с датированными комплексами Южного Приангарья [Бердникова и др., 2021]. Позд-несартанские отложения (sr4, ~14,7–11,7 тыс. кал. л.н.) представлены почвами, разделенными на отдельных участках слоями белесой карбонатизированной супеси. К ним приурочены материалы к.г. 1 и 2. В отложениях среднего сартана и второй половины раннего сартана (sr3–sr2, ~22–14,7 тыс. кал. л.н.) отмечены три комплекса почвенных образований, с двумя из которых связаны к.г. 3 и 4. В раннесартанских отложениях (sr1, ~28–22 тыс. кал. л.н.) выделено 2 уровня залегания находок – к.г. 5 и 6. При этом следует отметить, что находки нижнего к.г. 6 связаны с сильно криотур-бированными (солифлюциированными) фрагментами позднекаргинских почв. Находки этого горизонта переотложены. Археологический материал к.г. 5 фиксировался в эмбриональной почве в слоистой супесчаной толще над солифлюксием.

Характеристика комплексов

Археологический материал, обнаруженный в ходе проведения раскопочных спасательных работ, оригинален, разнообразен по своему элементному составу и представлен тремя основными категориями: артефактами из камня, остатками фауны и манупортами (плитками доломитов, разноразмерными окатанными горными породами и древними коррадированными артефактами, преднамеренно отобранными и транспортированными древним человеком на стоянку). В плане находки фиксировались: 1) единично рассеянными по площади вскрытия; 2) организованными в разреженные скопления; 3) организованными в «пятна-скопления» с четкими контурами границ и явными зонами более плотной концентрации находок, которых в общей сложности выделено 135.

По предварительной оценке, скопления к.г. 1–3 можно интерпретировать как производственные площадки по раскрою каменного сырья и производству заготовок для различных категорий каменных орудий. Судя по всему, на данных участках проводился полный замкнутый цикл деятельности по расщеплению и вторичной обработке сырья – от опробования при-

Рис. 1. Местонахождение Мальта-Мост-3.

1 – карта с указанием места расположения; 2 – общий вид с севера на площадь раскопок.

родных монолитов в виде конкреций, желваков местного кремня, выходы которого встречаются в кембрийских доломитах, слагающих цоколь, окатанных галек разных размеров, через сортировку и отбор до отделки и ретуширования готовых изделий. Часть скоплений указанных горизонтов, а также фиксированные пятна к.г. 4–6 связаны с разделкой охотничьей добычи и бытовыми операциями.

Анализ костных остатков млекопитающих позволяет сделать достаточно однозначную интерпретацию ландшафтно-климатической обстановки, в которой существовала данная фауна. В экологическом отношении остатки фауны из всех исследованных уровней принадлежат видам, населявшим открытые тундростепные ландшафты: мамонт, шерстистый носорог, бизон и песец. Отмечено доминирование остатков лошади и северного оленя: от 72,8 до 80,4 % всех определимых костей. Виды, населяющие леса, чередующиеся с открытыми пространствами, представлены отдельными находками и составляют не более 4–5 % от общего количества. Обобщенные данные по костным остаткам детенышей шерстистых носорогов и мамонтов, а также данные по оленям позволяют предполагать, что сезон функционирования стоянок на изученной площади преимущественно связан с осенне-зимним периодом.

Общее количество учтенных каменных артефактов и манупортов составило171 189 ед. В процентном соотношении артефакты, отнесенные к нуклевидным и орудийным формам, составляют 1,2 % от общего числа каменных предметов. Остальные 98,8 % представляют собой отходы литопроизводства и сырье. Значительная часть предметов обнаружена во фрагментированном состоянии. Самый многочисленный по количеству находок – к.г. 2, минимальное количество находок зафиксировано в к.г. 5.

Все изделия из камня произведены механическим расщеплением, ударной обработкой твердых горных пород, а в верхних уровнях с использованием техники отжима для получения микропластин. Основным сырьем выступали натурные монолиты в виде окатанных галек кварцита, микрокварцита, разноразмерных желваков и отдельностей кембрийского кремня (более 80 % изделий), и плиток аргиллита. Реже встречаются артефакты из халцедона, песчаника и сланца (~1 % от общего числа).

В почвенно-дерновом горизонте и старых отвалах производственной карьерной выработки зафиксировано 2 502 находки. Эта коллекция не имеет геоар-хеологического контекста и является своеобразным компаундом, содержащим материалы из верхних разрушенных антропогенным воздействием культуросодержащих уровней, поэтому в рамках настоящей статьи она не рассматривается.

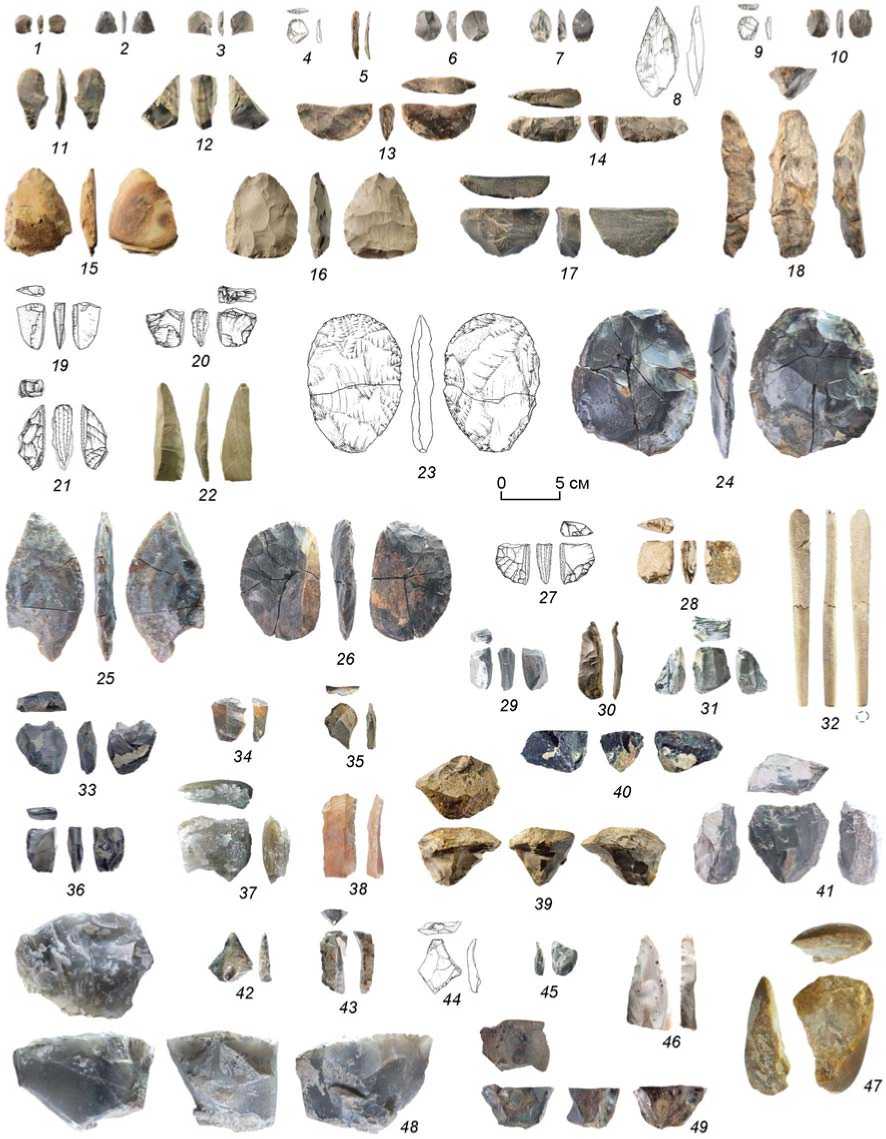

Находки к.г. 1 (53 415 ед., рис. 2, 1–18). Фракции нуклеарного расщепления и фасиальной обработки представлены: разноразмерными сколами, в том числе немодифицированными отщепами, сколами декортикации, техническими сколами, микропластинами, пластинами средних размеров, микросколами и чешуйками. В отдельных случаях на сколах и фрагментах пластин присутствует локальная ретушь утилизации.

Нуклеусы в разной стадии сработанности представлены преимущественно терминально-краевыми (в том числе клиновидными) формами для получения микропластин, а также одноплощадочными, моно-фронтальными ядрищами для сколов средних размеров и пирамидальными вариантами для пластин. Кроме того, выделена серия преформ в виде специализированных заготовок для различных вариантов терминально-краевых нуклеусов для микропластин (включая бифасиально обработанные) и подпризматических форм для пластин.

К орудиями отнесены: скребки (концевые на сколах и ногтевидные, двулезвийные комбинированные), скребла поперечные на крупных кварцитовых сколах и сколах средних размеров, резцы угловые трансверсальные на удлиненных сколах-заготовках, ножи (в том числе полулунной в плане формы типа «улу»), бифас на крупном кварцитовом сколе с лезвиями, подработанными мелкой чешуйчатой ретушью, рубящее изделие из сегмента гальки диорита с унифасиально оформленным полукрутым рабочим лезвием и следами забитости на противолежащем рабочему краю терминале.

Находки к.г. 2 (91 103 ед., рис. 2, 19–26). Фракции нуклеарного расщепления и фасиальной обработки, как и в к.г. 1, составляют разноразмерные сколы, в том числе немодифицированные отщепы, сколы декортикации, технические сколы, микропластины и их фрагменты, чешуйки, сколы-пластины средних размеров, полученные в результате параллельного принципа скалывания.

Инструменты для обработки каменного сырья представлены отбойниками из галек средних размеров, вытянутой формы со следами забитости и звездчатыми выбоинками на концах, а также наковальней.

Нуклеусы в разной стадии сработанности, вплоть до полного истощения, представлены терминальнокраевыми формами (в том числе клиновидными) для получения микропластин (в технике сайкаи и юбецу) и уплощенными ядрищами с полузамкнутым фронтом для получения снятий небольшого размера. К преформам отнесены: специализированные заготовки на крупных сколах с бифасиальной и унифасиальной обработкой и относительно тонкие раскроенные би-фасы для клиновидных нуклеусов, а также специализированные крупные заготовки для призматических нуклеусов.

Коллекцию орудий составляют: скребки (боковые, концевые и комбинированные) на сколах и пластинах, унифасиальные поперечные скребла крупных и средних размеров на кварцитовых сколах, резцы (угловые на сколах, комбинированные в сочетании угловой/продольный, а также трансверсальные ординарные варианты), провертки/проколки «срединные» на небольших сколах, ножи и ножевидные изделия на сколах (как однолезвийные, так и двулезвийные), листовидные унифасы на крупных кварцитовых сколах-заготовках с тщательной равномерной подработкой микроретушью по краям, ординарные чопперы из крупных кварцитовых галек, долотовидные изделия и орудия комбинированных форм.

Отдельно следует рассмотреть бифасы, выступавшие универсальными преформами, которые могли использоваться для последующего изготовления как нуклеусов, так и орудий. Изделия с обушком выполнялись на крупных кремневых сколах. Отделка фасов производилась плоскими снятиями средних и мелких размеров в направлении от краев заготовки к центру. Края подрабатывались мелкой параллельной при-остряющей ретушью. Часть изделий было раскроено ударом по центру на несколько разноразмерных сегментов, каждый из которых потенциально мог стать заготовкой клиновидного нуклеуса для получения микропластин.

Находки к.г. 3 (21 604 ед., рис. 2, 27–32 ). Как и в предыдущих случаях, фракции нуклеарного расщепления и фасиальной обработки представлены

Рис. 2. Мальта-Мост-3, археологические находки культуросодержащего горизонта 1 ( 1–18 ), 2 ( 19–26 ), 3 ( 27–32 ), 4 ( 33–38 ), 5 ( 39–41 ) и 6 ( 42–49 ). Фото И.М. Бердникова, М.Е. Абрашиной, рисунки Д.П. Золотарёва.

сколами, в том числе немодифицированными отще-пами, сколами декортикации, техническими сколами, чешуйками, микропластинами, сколами-пластинами средних размеров, полученными в результате параллельного принципа скалывания.

В числе нуклеусов разной стадии сработанности: объемные терминально-краевые для мелких и средних пластин, клиновидные на сколах-заготовках для микропластин с площадками, оформленными коротким мелким снятием со стороны фронта без специальной подработки киля и гребня. Единственным экземпляром представлен бифронтальный одноплощадочный микронуклеус на краевом сколе. Среди преформ – специализированные заготовки из отдельностей горной породы для одноплощадочных уплощенных нуклеусов с полузамкнутым фронтом, объемных призматических и одноплощадочных пирамидальных ядрищ с замкнутым фронтом.

Орудия представлены: концевыми скребками на сколах и пластинах, ножевидными изделиями на сколах, провертками/проколками на пластинах с выделенным боковым острием, комбинированными изделиями с сочетанием скребкового лезвия и небольших острий, угловыми резцами на пластинах, а также ординарным чоппером.

Отмечено также наличие более древних предметов со следами эоловой корразии, которые можно определить как артефакты-манупорты.

Кроме того, в составе коллекции к.г. 3 присутствует единственное изделие из рога. Оно уплощенное в основании и средней части с округлым стержневидным тупым концом, который тщательно шлифован. С правой боковой стороны неглубоким прочерчиванием намечена линия будущего паза для каменных вкладышей.

Находки к.г. 4 (1 025 ед., рис. 2, 33–38 ). Фракции нуклеарного расщепления и фасиальной обработки составляют сколы разных размеров, в том числе немодифицированные отщепы, сколы декортикации, технические сколы, чешуйки. Пластины немногочисленны и так же, как и ретушированные фракции, представлены в основном фрагментами и единичными экземплярами.

В составе нуклеусов: клиновидные для получения микропластин и одноплощадочные монофронтальные с замкнутым и полузамкнутым фронтом для получения пластин средних размеров. К преформам отнесены бифасиальные заготовки для терминально-краевых нуклеусов.

Орудия немногочисленны и представлены концевым скребком на сколе средних размеров и проверт-кой/проколкой с выделенным острием на сколе.

В числе манупортов два каменных артефакта со следами эоловой корразии и переоформления: массивная трехгранная пластина и крупный нуклеус для снятия сколов из кварцитового валуна.

Находки к.г. 5 (417 ед., рис. 2, 39–41 ). Фракции нуклеарного расщепления и фасиальной обработки представлены разноразмерными сколами, в том числе немодифицированными отщепами, сколами декортикации и единичными техническими сколами.

Нуклеусы в основном призматические и подпризматические средних размеров, в числе которых: веерообразные одноплощадочные, монофронтальные с полузамкнутым фронтом для снятия пластин; пирамидальные одноплощадочные, монофронтальные с замкнутым фронтом; уплощеные подчетырехугольные в контурах формы, одноплощадочные, моно-фронтальные с полузамкнутым фронтом. Преформы представлены плоской высокой заготовкой для терминально-краевого нуклеуса из плитчатой кремневой от- дельности, бифасиально обработанными заготовками для нуклеусов высокой формы для снятия пластин из желвака кремня и подпризматическими заготовками.

К орудиям отнесены концевой скребок, продольное скребло, острие на фрагменте скола и ножевидное изделие на кварцитовой пластине из кварцита с тонкой регулярной чешуйчатой ретушью левого края со стороны вентрала.

Находки к.г. 6 (1 123 ед., рис. 2, 42–49 ). Ансамбль каменных артефактов данного горизонта преимущественно из кварцита и характеризуется ярким сочетанием микро- и макроформ.

Фракции нуклеарного расщепления и фасиальной обработки представлены разноразмерными сколами, включая немодифицированные отщепы, сколами декортикации и техническими сколами.

Нуклеусы представлены несколькими экземплярами, в числе которых: крупный монофронтальный, одноплощадочный, переоформленный из корради-рованного более древнего кварцитового артефакта; пирамидальной формы с полузамкнутым фронтом (на фронте также сохранился негатив более древнего скалывания со следами корразии); подпризматический трехплощадочный, бифронтальный из крупного желвака кремня; двуплощадочный, бифронтальный из небольшого кремневого желвака. К преформам отнесена единственная обработанная заготовка одноплощадочного нуклеуса.

В числе орудий: продольные скребла на массивных кварцитовых сколах; скребки концевые и боковые, один экземпляр фигурной формы с небольшими выемками и еще один двулезвийный комбинированный на истощенном нуклеусе; ножевидные изделия на сколах с лезвиями, оформленными краевой ретушью; комбинированные изделия; ординарный чоппер и отбойник на гальке.

Обсуждение и выводы

Анализируя морфологические особенности коллекций каменных артефактов ме стонахождения Мальта-Мост-3, можно выделить генеральные особенности в комбинациях категорий изделий для разных культуросодержащих горизонтов.

Особенностью ассамбляжей к.г. 1 и 2 можно определить большое разнообразие категорий орудийных форм, в числе которых доминируют скребки, выполненные на сколах и пластинах, а также присутствуют скребла, резцы (включая трансверсальные), ножевидные предметы, включая изделие типа «улу». Для к.г. 2 характерными находками являются бифасиально обработанные изделия (целые или раскроенные), которые выступали в качестве универсальных преформ. Среди нуклеусов преобладают терминально-краевые для получения микропластин, главным образом в широких вариациях клиновидных форм, выполненных в разной технике, в том числе сайкаи и юбецу.

Состав каменного инвентаря к.г. 3 и 4 по некоторым позициям близок коллекциям вышележащих горизонтов. Здесь также ведущую роль играют терминально-краевые нуклеусы для производства микропластин, скребки и скребла. Отличительной особенностью литопроизводства можно считать наличие манупортов – более древних предметов со следами корразии на их внешних поверхностях и попытки их переоформления.

В к.г. 5 и 6 присутствуют материалы архаичного облика, для которых характерны изделия прежде всего из кварцита, в том числе и нуклеусы для снятия долеч-ных сколов и специфичные «грибовидные» нуклеусы. Последние, в частности, зафиксированы в каргинских отложениях таких геоархеологических местонахождений, как Мальта, Усть-Одинский разрез и Щапова-2. К отличительным особенностям могут быть отнесены специфические формы скребел и скребков и приемы переоформления изделий.

Облик каменного инвентаря в целом не противоречит предварительной интерпретации отложений и оценке возраста археологических комплексов. Материалы к.г. 1 и 2, несмотря на их своеобразную стратиграфическую позицию, можно связать с финалом сартанского периода (бёллинг-аллерёдом), а коллекции к.г. 3 и 4 соотносятся со второй половиной раннего и со средним сартаном. Все эти материалы находят близкие аналогии в коллекциях сартанских археологических комплексов Байкало-Енисейской Сибири [Бердникова и др., 2021; Vorobieva et al., 2021].

Наиболее сложными для систематизации и интерпретации являются материалы археологических комплексов из к.г. 5 и 6. Учитывая наличие архаичных форм, можно предполагать гетерогенный характер коллекции находок этих горизонтов, которая, вероятно, включает материалы как каргинского, так и ран-несартанского времени.

Образцы, отобранные для проведения палинологических, геохимических, палеопедологических и пале-омагнитного анализов, а также для радиоуглеродного датирования, позволят в ближайшей перспективе детализировать возраст ископаемых культурных остатков, полученных в результате спасательных работ на местонахождении Мальта-Мост-3.

Мальта-Мост-3 обладает оригинальными и уникальными элементами в составе полученных археологических коллекций, в последовательности геологических напластований и отраженных в стратиграфии следов палеопроцессов, связанных с мерзлотными явлениями и тектоническими событиями. Благодаря ши- рокой площади вскрытия, данное местонахождение, после проведения соответствующих аналитических процедур, может стать одним из опорных для юга Байкало-Енисейской Сибири, что позволит внести определенные уточнения, детализировать, интерпретировать и моделировать процессы и явления, связанные с эволюцией условий палеоэкологической среды обитания сообществ охотников-собирателей верхнего палеолита на территории не только региона, но и Северной Азии в целом.

Работа выполнена по государственному заданию Минобрнауки России проект № FZZE-2023-0007.

Список литературы Мальта-Мост-3 - новое многослойное местонахождение верхнего палеолита в долине реки Белой в Южном Приангарье (по результатам спасательных работ 2020-2021 годов)

- Бердникова Н.Е., Бердников И.М., Воробьева Г.А., Липнина Е.А. Средний и поздний этапы верхнего палеолита Байкало-Енисейской Сибири: хронология и общая характеристика // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. - 2021. - Т. 38. - С. 59-77. EDN: BFTTER

- Vorobieva G., Vashukevich N., Berdnikova N., Berdnikov I., Zolotarev D., Kuklina S., Lipnina E. Soil Formation, Subaerial Sedimentation Processes and Ancient Cultures during MIS 2 and the Deglaciation Phase MIS 1 in the Baikal-Yenisei Siberia (Russia) // Geosciences. - 2021. -Vol. 11, N 323. - 40 p.