Мальтинские браслеты из богхеда

Автор: Волков П.В., Лбова Л.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты микроскопического анализа с помощью стереоскопического микроскопа «Альтами СМ0745» фрагментов браслетов из богхеда, обнаруженных в коллекции из известного сибирского верхнепалеолитического местонахождения Мальта, хранящейся в Государственном историческом музее (г. Москва). Браслеты как личные украшения в палеолитическое время известны по индивидуальным находкам, а также по их изображениям в скульптуре и графике. На основе трасологического и иконографического анализов удалось определить вероятную функцию артефактов. В целом технологию производства подобных изделий можно охарактеризовать как относительно примитивную. При их изготовлении использовалось только два инструмента - резец и скобель. Выбор сравнительно хрупкого, хотя и хорошо поддающегося обработке сырья - богхеда (разновидности угля) нельзя назвать оптимальным, однако технологические характеристики являются устойчивыми для производства подобных предметов в верхнем палеолите.

Верхний палеолит, персональные украшения, богхед, технология, микроскопический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522384

IDR: 14522384 | УДК: 903.01

Текст научной статьи Мальтинские браслеты из богхеда

Изображения браслетов в палеолитической скульптуре и графике известны по материалам ряда верхнепалеолитических комплексов: Ко-стенки-1, Авдеево, Мальта, Виллендорф, Истю-риц, Ложери-Бас и др. [Абрамова, 1960]. Широкие и узкие браслеты как самостоятельные артефакты из бивня, поделочного камня и раковин известны из раскопок различных в типологическом отношении археологических комплексов: Сунгирь

(погребения), Мальта (погребение), Мезино, Денисова пещера (слой 11), грот Ментона, Бассо де Торре и др.

В семантическом отношении ношение браслетов в архаичных сообществах имело различное значение и могло выполнять символическую функцию защитного амулета или социального (гендерного) маркера. Не исключено и практическое назначение браслетов. Мало изученными остаются техноло- гические аспекты изготовления таких предметов в эпоху палеолита.

Наличие браслетов в мальтинской коллекции упоминалось М.М. Герасимовым [1958], Е.А. Лип-ниной [2002], однако подробное описание и анализ технологии изготовления этих изделий ранее не были приведены.

Обследование поверхности изделий (рис. 1, б, в ) проводилось с помощью стереоскопического микроскопа Альтами СМ0745 при рабочем режиме увеличения от 20 до 400 крат, что позволило выявить следы инструментов, использовавшихся при их изготовлении. Технологиче ские исследования каменных артефактов базировались на методике анализа, разработанной С.А. Семеновым и Г.Ф. Коробковой [Семенов, 1957; Korobkowa, 1999 и др.], и на основе опыта синтезированной методики, адаптированной для работы с материалами археологических коллекций палеолитических и неолитических памятников Северной и Центральной Азии [Волков, 2013]. Употребляемая терминология и функциональная типология инструментария соответствует каталогу терминов, приведенному в монографии П.В. Волкова «Опыт эксперимента в археологии» [Там же, с. 99–126.]

В рассматриваемой коллекции представлены три фрагмента изделий из богхеда, имеющих близкую форму и технологию изготовления, но определяемых как фрагменты трех разных предметов.

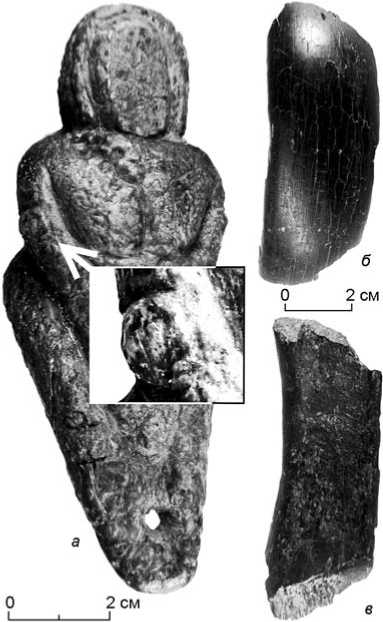

Фрагмент 1 (М59 102494, оп. 1830/491). Поверхность обладает хорошей сохранностью. Размеры: длина – 78,82 мм, ширина – 17,05 мм, толщина – 16 мм; внутренний диаметр – 66 мм, внешний диаметр – 115 мм. Предполагается, что фрагмент является частью уплощенного, овального в сечении широкого браслета. По внешнему диаметру поверхность обработана скобелем, по внутреннему – резцом и скобелем. На внутренней плоскости отмечены следы легкой заполировки, вероятно от ношения. Интенсивность на краях слабее, чем по внешней поверхности. На внутренней части предмета наблюдаются следы проникновения в поры породы краски алого цвета (рис. 1, б, в ).

Фрагмент 2 (М58 102494, оп. 1830/492). Поверхность обладает хорошей сохранностью. Размеры: длина – 75,79 мм, ширина – 26,5мм, толщина – 23,56 мм; предполагаемый внутренний диаметр – в пределах 60 мм, внешний диаметр – 125 мм. Предмет не был обработан по всей поверхности, одна сторона уплощенная, на ней видны природные изломы слоев угля. В сечении изделие имеет подтрапециевидную форму. На торцах излома следов заполировки нет. Со стороны необработанной части предмета отмечены

Рис. 1. Антропоморфное изделие из коллекции Государственного исторического музея ( а ); фрагмент браслета (М59 102494, оп. 1830/491) с выпуклой ( б ) и вогнутой стороны ( в ).

следы заглаженности от контакта с эластичным материалом.

Фрагмент 3 (101937, оп. 1820/180). Имеет среднюю сохранность поверхности. Размеры: длина – 47,86 мм, ширина – 18,41 мм, толщина – 21,85 мм; предполагаемый внутренний диаметр – 60 мм, внешний диаметр – примерно 125 мм. Предмет представляет собой плохо обработанный фрагмент, его изготовление остановилось на начальной стадии. Следы заполировки наблюдаются практически по всей поверхности, в т.ч. и с торцовых частей. По внешнему диаметру имеются следы работы скобелем, по внутренним плоскостям использовались скобель и, вероятно, резец.

Ранее высказывалось предположение об особенностях изготовления заготовок этих браслетов. Предполагалось, что контур изделий прорабатывался формированием «предварительных канавок», проделываемых в блоках сырья [Липнина, 2002].

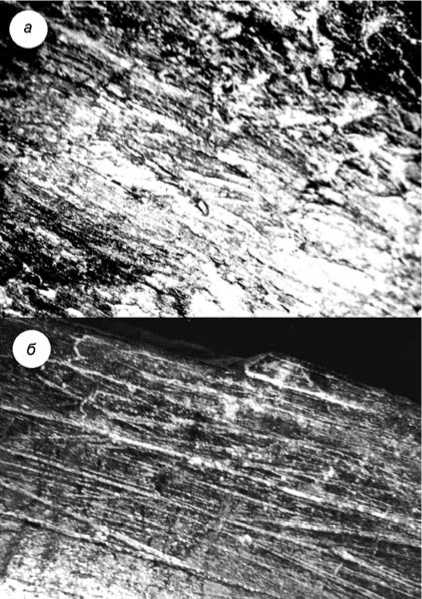

Особенности утилизации описанных выше артефактов выявлены на основе трасологического анализа поверхностей изделий. На внутренней, вогнутой стороне двух предметов (№ 1, 2) отмечены следы работы резца с относительно широким рабочим краем и скобеля (рис. 2). Анализ «трасологиче-

Рис. 2. Следы заполировки и работы скобелем на внутренней ( а ) и внешней ( б ) стороне браслета (М59 102494, оп. 1830/491). Следы работы резцом на внутренней стороне браслета ( а ). Увеличение – 40 крат.

ского палимпсеста» вогнутой поверхности показал первичность следов резца. С его помощью, вероятно, производилось изначальное формирование изделия. Выравнивание поверхности выполнялось скобелем, следы которого перекрывают на большей части поверхности следы резца. На внешней, выпуклой стороне изделия следов резца не выявлено. Здесь прослеживаются следы работы только скобеля.

В целом технологию производства изделий такого типа можно охарактеризовать как относительно примитивную. Использовано только два инструмента – резец и скобель. Нельзя назвать оптимальным и выбор сравнительно хрупкого, хотя и хорошо поддающегося обработке сырья. Поверхность всех артефактов покрыта заполировкой, образовавшейся от контакта с мягким, эластичным органическим материалом (шкура, мех, кожа). Наиболее интенсивно заполирована выпуклая часть изделия, т.е. можно предполагать ношение изделий под одеждой.

Браслеты такого типа вполне могли быть характерным женским украшением в верхнем палеолите, на что указывают известные аналогии [Абрамова, 1960]. Судя по изображению на антропоморфной скульптуре из той же мальтинской коллекции, такие браслеты могли носиться на средней части плеча, выше локтя (см. рис. 1, а). Предметы могли быть как составные, так и цельные. Например, в этой же коллекции имеются аналогичные целые браслеты и их заготовки, выполненные из другого материала – бивня.

Материал, из которого изготовлены браслеты, местного происхождения (Иркутский угольный бассейн). Известно, что богхеды залегают среди гумусового угля как в виде прослоек небольшой ширины (20–25 см), так и в виде самостоятельных пластов толщиной до 2 м.

Особенностью одного из предметов является наличие красной (алой) краски, микрочастицы которой зафиксированы в порах богхеда по внутренней стороне изделия. Спектральный анализ пигмента показал присутствие железа, стронция, цинка, циркония. Этот факт косвенно указывает на то, что подобные браслеты могли надеваться на открытые участки рук, покрытые пигментом, под одежду.

Технологический анализ описанных выше артефактов позволяет провести некоторые сравнения с установленными способами обработки функционально аналогичных изделий, изготовленных в более раннее время. Палеолитический браслет из темно-зеленого хлоритолита, обнаруженный в отложениях верхней части слоя 11 в устьевой зоне восточной галереи Денисовой пещеры, свидетельствует о существовании на Алтае более развитой практики в обработке и в производстве подобных изделий. Согласно результатам трасологического и технологического изучения, при изготовлении денисовского браслета применялась шлифовка на абразивах разного рода, полировка кожей и шкурой, а также уникальные для палеолитического времени технологии – скоростное станковое сверление и расточка инструментом типа рашпиля [Деревянко, Шуньков, Волков, 2008]. Браслеты из богхеда в мальтинской коллекции изготовлены по более устойчивой технологии, широко распространенной в это время, с использованием набора отно сительно про стых инструментов, таких как резец и скобель.

Список литературы Мальтинские браслеты из богхеда

- Абрамова З.А. Элементы одежды и украшений на скульптурных изображениях человека эпохи верхнего палеолита в Европе и Сибири//МИА. -1960. -№ 79. -С. 126-149.

- Волков П.В. Опыт эксперимента в археологии. -СПб.: Нестор-История, 2013. -416 с.

- Герасимов М.М. Палеолитическая стоянка Мальта: Раскопки 1956-1958 гг.//СЭ. -1958. -№ 3. -С. 28-52.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Волков П.В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры//Археология, этнография и антропология Евразии. -2008. -№ 2. -С. 13-25.

- Липнина Е.А. Мальтинское местонахождение палеолитических культур: дис.... канд. ист. наук. -Новосибирск, 2002. -URL: http://cheloveknauka.com/maltinskoe-mestonahozhdenie-paleoliticheskih-kultur#ixzz4Ks5dXM00 (Дата обращения: 05.09 2016).

- Семенов С. А. Первобытная техника. -М.; Л.: Наука, 1957. -241 с. -(МИА; № 54).

- Korobkowa G.F. Narzedziawpradziejach. -Torin: Widawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1999. -168 р.