"Малый город" Вязьмы по письменным и археологическим данным

Автор: Кренке Н.А., Ершов И.Н., Ершова Е.Г., Кудрявцев Б.В., Платоновский Р.Б., Раева В.А., Тарасова А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русские древности

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье суммируются сведения о раскопках «Малого города» Вязьмы (Соборный холм). Приводятся результаты спорово-пыльцевых и антропологических исследований. По итогам работ 2017 г. было установлено, что на Соборном холме в XIII в. располагалось кладбище, ограниченное с юга городской застройкой. После пожара конца XIII в. участок пустеет и вновь застраивается в XVI-XVII вв., когда здесь был возведен деревянный замок - острог с тремя башнями и стенами-городнями.

Вязьма, керамика, радиоуглеродное датирование, деревянные надгробия, дендрохронология, спорово-пыльцевой анализ, антропология

Короткий адрес: https://sciup.org/143168970

IDR: 143168970

Текст научной статьи "Малый город" Вязьмы по письменным и археологическим данным

Данные письменных источников о ранней истории Вязьмы очень скудны. Она впервые упомянута в 1239 г., но этот источник (Бархатная книга) не вполне достоверен. Первое летописное упоминание относится к 1299 г. При осаде Дорогобужа смоленским князем ему противостоит войско из Вязьмы. Следовательно, город к этому моменту был уже довольно значительным и имел некоторую историю ( Шорин , 2005).

По сведениям письменных источников ясно, что уже в конце XVI в. сложилась двухуровневая система укреплений города. При царе Борисе Годунове существовали «нижний острог» и «верхний острог» ( Виноградов , 1890. С. 28). При Михаиле Федоровиче в Вязьме велось значительное каменное строительство. Нижний острог получил кирпичные башни, а в верхнем, или «малом», городе был построен каменный Троицкий собор. Традиционно в литературе он датируется 1675–1676 гг. (Там же. С. 60), но в 2017 г. сотрудник Смоленской экспедиции ИА РАН Б. В. Кудрявцев обнаружил в РГАДА документ, указывающий, что церковь существовала уже в 1639 г. В указе Михаила Федоровича упоминается только что построенная соборная каменная церковь Живоначальной Троицы, для которой заказывалась церковная утварь (РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 3. Ед. хр. 2960).

Сохранилась целая серия подробных «сметных списков» XVII – начала XVIII в., описывающих холм, на котором стоял собор. Для обозначения этого холма употреблялись следующие термины: «острог, что по городищу» (1626 г.), «верхний острог на осыпи» (1646 г.), «верхний город на осыпи» (1655 г.), «город верхний малый на осыпи» (1687 г.), «верхний меньшой город на осыпном валу» (1738 г.) (РГАДА Ф. 141. Оп. 1. Ед. хр. 1625. № 14. Л. 13, 31; Ф. 286. Оп. 1. Д. 909). Из описаний следует, что острог представлял собой деревянную крепость с тремя башнями и соединявшими их стенами. Первоначально часть стены была в виде тына, в 1675 г. ее заменили городнями, каждая из которых была 6 м в длину, 3,5 м в ширину и высотой под крышу 3,5 м. Длина периметра стены равнялась 303 м. Если к этой цифре прибавить башни, то получится, что общая длина периметра равнялась около 340 м. Не совсем понятно, что подразумевалось под словами «осыпь» или «осыпной вал». Очевидно, речь идет об элементе ландшафта, дополненном искусственной земляной конструкцией. В источниках указана высота «осыпи» – от 20 до 24 м.

В 1738 г. деревянный острог уже был в крайне ветхом состоянии, и, видимо, вскоре после этой даты он был разобран.

Внутри острога находилась съезжая/приказная изба, житницы, пороховой погреб, спуск-тайник к реке. На плане города Вязьмы 1795 г. из Атласа Смоленской губернии к западу от собора показаны две параллельно стоящие постройки – соляные магазины. Они показаны условным знаком каменных построек, но в описаниях значатся деревянными. Вероятно, у построек был каменный низ и деревянный верх. На планах XIX в. на Соборном холме изображен лишь Троицкий собор, рядом с которым в 1830-х гг. возвели колокольню.

Современная поверхность Соборного холма имеет уклон с востока на запад, понижаясь от отметки 240 м до 233 м. Меженный уровень реки Вязьмы – 218 м в Балтийской системе высот. Таким образом, высота обрыва к реке действительно достигает 22 м; с юга холм также имеет крутой склон, но перепад высот от площадки к подошве всего 6–8 м. Вероятно, с южной стороны холма у его подошвы накопилось значительное количество культурного слоя, в том числе в результате нивелировки строительного мусора после последней войны. Протяженность Соборного холма с востока на запад – 155 м; с севера на юг – 55 м; площадь составляет около 8 тыс. кв. м, то есть меньше 1 га.

В археологической литературе Соборный холм Вязьмы трактуется как древнейшее ядро города. Здесь трижды (в 1973, 1988 и 1991 гг.) проводила исследования Т. В. Сергина (Юркина). Опубликованы лишь результаты по первому сезону работ, когда с востока от собора был заложен шурф (раскоп 1) площадью 8 кв. м (Юркина, 1981). Через 15 лет этот шурф был расширен до площади раскопа (раскоп 2) в 100 кв. м (Сергина, 1988), а еще через 13 лет исследованы шурфы внутри собора (Сергина, 1991). В результате этих работ была получена довольно детальная картина стратиграфии культурного слоя и планиграфии сооружений в восточной части Соборного холма. На участке раскопов отсутствовали следы раннего кладбища, лишь в верхних слоях встречены погребения XVIII–XIX вв. Показательно, что остатков срубов жилой застройки не было в нижнем метре культурного слоя в раскопе 1988 г. Лишь на краю холма зафиксированы следы городен и примыкавшего к ним мощения проезда (?). Тем не менее наличие мощного влажного культурного слоя (щепа с навозом), перекрывшего материковую поверхность, указывает на то, что участок раскопа входил в пределы жилой усадебной застройки.

Коллекции из этих раскопок хранятся в Вяземском краеведческом музее. К сожалению, керамика из нижних пластов раскопа 1988 г. отсутствует в коллекции и не представлена в отчете. Отобранные в 1973 и 1988 гг. образцы деревянных конструкций оказались непригодными для дендрохронологического анализа. Основные два вывода автора этих раскопок следующие: 1) нижние слои датируются XII–XIII вв.; 2) по краю площадки идет оборонительный вал, возникший с самого начала жизни поселения ( Юркина , 1981; Сергина , 1994).

Первый вывод, с некоторыми оговорками (см. далее), можно принять. Судя по керамике из шурфа 1973 г., в слое присутствовали материалы XIII в. На эту же датировку указывают обломки стеклянных браслетов и стальная шпора с медной инкрустацией ( Юркина , 1981). Шпора залегала в пласте 14, то есть примерно на 0,4 м выше материка при общей мощности слоя 3,2 м ( Юркина , 1973). В Великом Новгороде подобные находки встречены в слоях первой половины XIII в. ( Медведев , 1959. Рис. 21: 7 ), но допустима и более широкая датировка – XII–XIII вв. ( Кирпичников , 1973). Очень близка вяземской находке шпора с городища Асоте в Латвии. Э. Шноре датирует ее XII в. ( Шноре , 1962. С. 582). Так же датируется по контексту аналогичная инкрустированная шпора из Изборска ( Седов , 2007. С. 341).

Второй вывод относительно древности конструкций вала требует дополнительных подтверждений. Материалы наших раскопок (см. далее) скорее указывают на более молодой возраст.

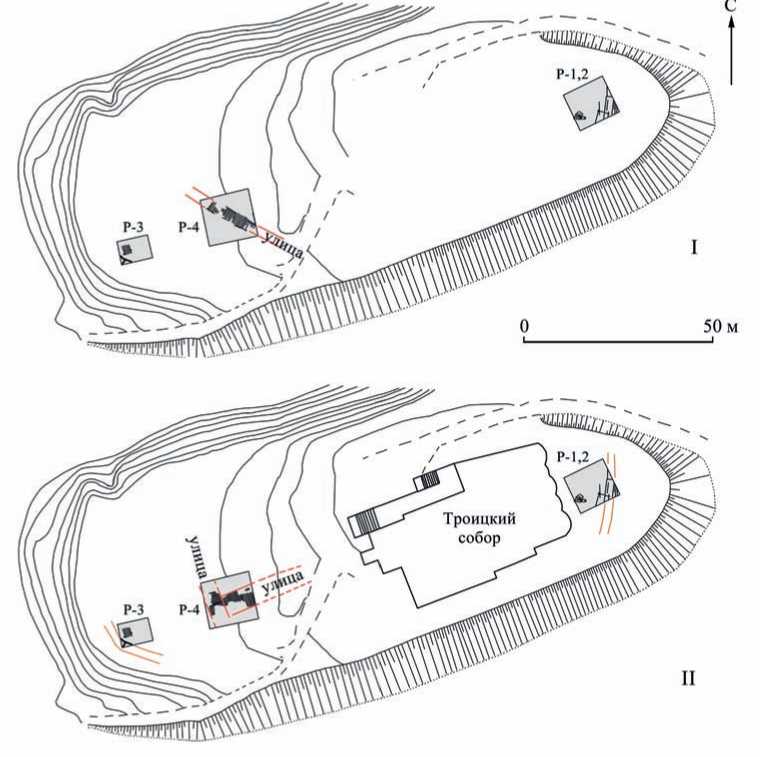

В 2017 г. на территории «Малого города» Вязьмы были проведены новые раскопки, обусловленные строительством дома для нужд церкви. Два раскопа – № 3 и № 4 – располагались в западной части площадки холма (рис. 1). Их площадь равнялась соответственно 24 и 150 кв. м. Таким образом, по длинной оси Соборного холма теперь выстроились три «археологических окна», которые позволяют реконструировать историю этого места, основываясь на большом фактическом материале.

Исследования 2017 г. имели комплексный характер. Применялось радиоуглеродное (М. М. Певзнер, геологический ин-т РАН; лаборатория ун-та г. Оттавы, Канада) и дендрохронологическое датирование (А. А. Карпухин, ИА РАН, Б. Ф. Хасанов, Ин-т проблем экологии и эволюции РАН), проводились палеоботанические (Е. Г. Ершова) и антропологические (А. А. Тарасова) исследования. Особенно важно отметить, что в результате изучения дубовых спилов, полученных при раскопках в Вязьме, удалось построить сначала «плавающую шкалу» протяженностью 232 года, которую затем удалось соединить с другой «плавающей шкалой» по дубам из притоков Западной Двины и, наконец, состыковать эти шкалы с абсолютно датированной шкалой по сморгоньским дубам. В результате получился дендрохронологический ряд протяженностью более 1200 лет.

В основании культурного слоя на всем пространстве Соборного холма залегала дерново-подзолистая погребенная почва с хорошо выраженными гумусовым и подзолистыми горизонтами. Ландшафт подвергался хозяйственному воздействию человека уже в глубокой древности (не менее пяти тысяч лет назад).

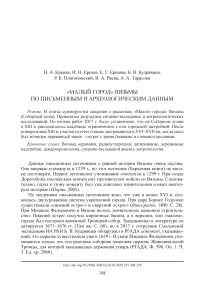

Рис. 1. План Соборного холма Вязьмы с раскопами. Показана граница зоны кладбища и жилой застройки на середину XIII в. (I) и вторую половину XIII в. (II). Коричневые линии – срубы и изгороди, черные штришки – погребения. Горизонтали через 1 м

Из погребенной почвы происходит серия кремневых пластин и отщепов. В нижнем культурном слое найдена лезвийная часть проушного каменного топора раннего бронзового века. Спорово-пыльцевые данные, полученные по образцам из гумусового горизонта почвы (в нижележащих почвенных горизонтах пыльца отсутствовала), указывают на то, что в период, предшествующий началу накопления культурного слоя, на холме произрастал коренной елово-широколиственный лес. В то же время образцы из верхнего слоя почвы содержат большое количество древесного угля и микроостатки растений, являющихся индикаторами лесных пожаров и антропогенных нарушений, таких как полынь, маревые, иван-чай, печеночный мох Marshantia. Обращает на себя внимание присутствие пыльцы культурных злаков и спор Riccia – печеночного мха, растущего исключительно на зарастающих пашнях (Porley, 2001). Мы предполагаем, что почвенные пыльцевые спектры включают в себя элементы двух стадий: более ранней – лесной, при которой формировалась почва, и более поздней – хозяйственной (распашка), предшествующей основанию города.

Мощность культурного слоя на Соборном холме колеблется в пределах 2,5–4 м (максимальная толщина зафиксирована в ЮВ углу раскопа 4). В культурном слое выделяются два горизонта – сухой и влажный. Верхний сухой горизонт мощностью до двух метров сложен преимущественно строительным мусором XVIII–XX вв. Нижний влажный горизонт состоит из напластований навоза со щепой и сохраняет остатки деревянных конструкций построек, уличных и дворовых настилов, а также погребальных сооружений. При этом в северо-западной части холма нижний культурный слой отсутствовал. Этот участок изначально использовался как кладбище (рис. 1).

В основании культурного слоя в раскопе 3 был отобран тонкий корень елки, по которому получена радиоуглеродная дата (см. табл. 1, образец UOC-4838), указывающая с наибольшей вероятностью на конец XII – первую половину XIII в. После непродолжительного этапа жизни, за период которого отложилось всего 10–15 см культурного слоя, на западном краю холма случился локальный пожар. Из горизонта этого пожара было отобрано два образца (UOC-4275 и 4836). Важно отметить, что датирование проводилось по скорлупе орехов, собственный возраст которых всего один год. Оба образца дали очень близкие результаты, указывающие на вторую-третью четверти XIII в. Идентичный результат получен и по третьему образцу (UOC-4837), отобранному примерно из того же стратиграфического уровня (предматериковый горизонт) в раскопе 4.

Таким образом, данные радиоуглеродного датирования однозначно указывают, что начальный этап накопления культурного слоя в юго-западной части Соборного холма охватывает вторую-третью четверти XIII в. Финал XII в. не исключен, но маловероятен. Наиболее вероятным возрастом нижней части нижнего культурного слоя, с учетом формы калибровочной кривой, с точки зрения статистики, является узкий интервал вокруг 1260 г.

Вещевые находки и керамика из нижних пластов культурного слоя очень хорошо согласуются с данными радиоуглеродного датирования. Достоверно домонгольскими вещами являются два шиферных пряслица (рис. 2: 15, 16 ) и крестопрорезной бубенчик (рис. 2: 17 ). Правда, форма прорези бубенчика была изменена на щелевидную. То есть вещь прожила долгую жизнь, но изготовлена изначально была не позже первой половины XII в. Серебряная бусина продолговатой формы (рис. 2: 4 ) находит практически точную аналогию среди украшений клада, найденного в Михайловском монастыре в Киеве. Этот клад датируется XII–XIII вв. ( Недошивина , 2010). Свинцовые грузики (рис. 2: 9, 10 ) – хорошо известная вещь, но ее функциональное назначение спорно ( Олейников , 2014). Датировка охватывает широкий интервал – X–XV вв. По наблюдению П. Г. Гайдукова, орнаментированные грузики (именно такие были найдены в Вязьме) относятся к ранней группе XII–XIV вв. ( Гайдуков , 1992. С. 98). Особого внимания заслуживает подвеска с изображением процветшего креста (рис. 2: 2 ). Аналогичная подвеска (хранится в Смоленском краеведческом музее) была найдена

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного датирования образцов из Вязьмы (раскопы 3 и 4) 1

|

Лабораторный номер |

Полевой номер, место отбора |

Материал |

14C-возраст от наших дней |

Стандартное отклонение (±) |

Калиброванная дата (в программе OxCal 3.9) |

|

Раскоп 3 |

|||||

|

UOC-4838 |

основание культурного слоя |

еловый корень |

819 |

45 |

1180 – 1265 (68,2 %) |

|

UOC-4275 |

EP39 пожар 5 (нижний) |

обугленная органика |

776 |

35 |

1220 – 1275 (68 %) |

|

UOC-4836 |

Кв. 9, пласт 15, пожар 5 |

скорлупа лесных орехов |

756 |

45 |

1220 – 1285 (68,2 %) |

|

UOC-4276 |

EP40 погр. 5 |

береста |

754 |

35 |

1240 – 1285 (64,3 %) |

|

UOC-4277 |

EP41 погр. 2 |

береста |

822 |

35 |

1205 – 1260 (58,4 %) |

|

UOC-4473 |

пожар 3 (над могиль ными досками) |

уголь |

710 |

21 |

1280 – 1296 (68,2 %) |

|

Раскоп 4 |

|||||

|

UOC-4837 |

кв. 5, пласт 18а |

скорлупа лесных орехов |

763 |

45 |

1220 – 1280 (68,2 %) |

Д. А. Авдусиным в 1957 г. в раскопе (УС-5) на ул. Соболева в Смоленске в пласте 19 (ярусы 13–14), который относится к XIII в. ( Урьева , 1991. С. 103). В коллекции есть нательный 12-конечный крест, точно соответствующий изображению на подвеске (рис. 2: 6 ). Аналогии есть в культурном слое Новгорода XIV в. ( Седова , 1981. С. 55), но новгородский крест смотрится грубее и, вероятно, он моложе вяземского.

Криноконечная ажурная подвеска с крестовидной прорезью (рис. 2: 1 ) точных аналогий не имеет. Стилистически близкие вещи датируются XIII–XIV вв. ( Жилина , 2016. Рис. 13: 16 ). Вяземская подвеска является развитием более простых форм криноконечных крестовидных подвесок из Владимира и Старой Рязани, которые датируются XII – началом XIII в. ( Жилина , 2014. С. 147). Соответственно, датировка вяземского украшения позднее – XIII – начало XIV в.

Бронзовый овальноконечный пластинчатый браслет (рис. 2: 24 ) датируется в пределах XII–XIII вв. ( Седова , 1981. С. 113), стеклянные браслеты, вероятно, XIII в. На рубеж XII–XIII вв. приходится пик распространения стеклянных браслетов (рис. 2: 19 – 23 ) в культурном слое Смоленска ( Асташова , 1998. С. 162).

-

1 Датирование проводилось в лаборатории университета г. Оттава, Канада

Деревянные чесало и трепало находят аналогии в слоях Великого Новгорода, где имеют довольно широкие даты от X до XV в. ( Колчин , 1968).

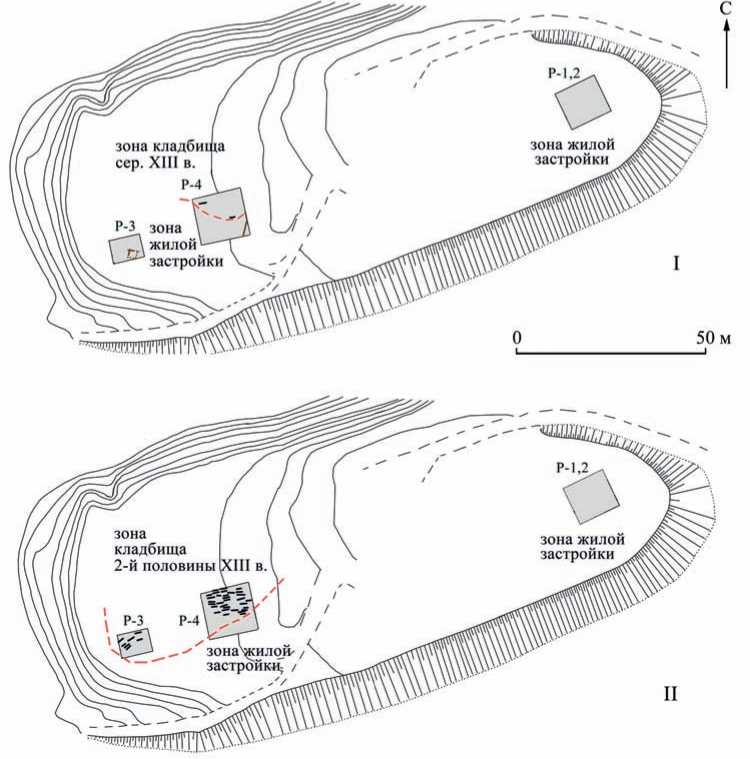

Керамика из нижнего слоя раскопов 3 и 4 (рис. 3: 4–10 ) представлена значительной серией венчиков. Все они нетипичны для домонгольского времени. Полностью отсутствует наиболее типичная для керамики Смоленска XII – начала XIII в. форма S-видного венчика, отогнутого наружу, но с завернутым внутрь валиком – упором под крышку. Большинство венчиков имеют прямую шейку, отогнутое наружу «карнизиком» окончание, которое в разрезе имеет «граненую» форму. Орнамент обычно волнистый, есть и «косая волна». Тесто весьма грубое, с дресвой, стенки толстые. Единичные венчики напоминают раннекруговые. Их короткая верхняя часть просто отогнута наружу под углом. В коллекции представлен также горшок, орнаментированный штампом-колесиком. Для Смоленска такая керамика нехарактерна. Важно отметить наличие одной стенки амфоры в пласте 13. В Западном Подмосковье похожие «граненые» венчики были встречены в постдревнерусских комплексах на селищах в пределах Звенигородской биологической станции. Аналогичная керамика представлена в Твери ( Кобозева , 1997; Лапшин , 2009; Нестерова , 2002) и Ярославле ( Энго-ватова, Кадиева , 2018), а также в Переяславле Рязанском ( Завьялов , 2018). Видимо, керамику из нижнего слоя Вязьмы следует широко датировать в пределах XIII – начала XIV в.

Таким образом, нижний культурный слой на Соборном холме Вязьмы накопился за относительно короткий промежуток времени – около одного столетия. Попытка получить информацию об окружавших город ландшафтах по образцам из этого слоя оказалась неудачной, несмотря на высокую концентрацию и хорошую сохранность растительных остатков в слое. Абсолютное преобладание пыльцы луговых трав и культурных злаков при почти полном отсутствии пыльцы ветроопыляемых деревьев в пыльцевых спектрах – характерный признак обогащения культурного слоя навозом ( Ершова и др ., 2017). Такие спектры не отражают характера ландшафта в окрестностях Вязьмы XIII в., но являются отражением состава лугов, на которых пасся скот.

Исключительно информативным объектом раскопок оказалось древнее кладбище Вязьмы. Кладбище занимало северо-западную часть холма. Всего в пределах раскопов 3 и 4 было зафиксировано 39 погребений. Самое раннее погребение – 26 – имеет дендродату 1241 г., самое позднее погребение – 11 –

Рис. 2 (с. 314). Находки из нижнего слоя Малого города Вязьмы (раскопы 3 и 4)

1 – подвеска с крестовидной прорезью (р4 № 139); 2 – подвеска с процветшим крестом (р4 № 143); 3 – накладка с криновидным орнаментом (р4 № 122); 4, 5 – бусины (р. 3 № 35; р4 № 107); 6, 7 – кресты-тельники (р4 № 174; № 115); 8 – накладка (оклад иконы? р3 № 34); 9, 10 – грузики (р3 № 21; р4 № 67); 11, 12 – пломбы товарные (р4 № 156; № 35); 13, 14 – кресала (р4 № 106; № 82); 15, 16 – пряслица (р4 № 179; 183); 17 – бубенчик щелевидный, переделанный из крестопрорезного (р3 № 26); 18 – денарий Витовта (р4 № 102, определение В. В. Зайцева); 19–24 – браслеты (р4 № 170; р3 № 19; р3 № 29; р3 № 6; р4 № 176; р3 № 27); 25 – брусок воска (р4 № 178); 26 – чесало (р3 № 31); 27 – трепало (р3 № 32)

-

1, 4, 5 – серебро; 2, 3, 6, 7, 12, 17, 24 – бронза; 8 – желтый металл; 9, 10 – свинец; 13, 14 – железо; 15, 16 – шифер; 19–23 – стекло; 25 – воск; 26, 27 – дерево

Рис. 3. Керамика из раскопов 3 и 4

I – горшки и кувшин из верхнего слоя (XVI–XVII вв.); II – горшки из нижнего слоя XIII– XIV вв.

датировано 1306 г. Распределение датированных погребений показывает, что кладбище развивалось с востока на запад, вплоть до самого края холма. При этом погребения конца XIII в. прорезают культурный слой. В центре кладбища никакого культурного слоя не было. Это хорошо видно на профиле (рис. 4: 3 ). Выброс из могильной ямы погребения 22 лег непосредственно на погребенную почву. Зато далее к югу мы видим мощный культурный слой. То есть первоначальная граница между кладбищем и жилой застройкой проходила примерно в середине раскопа 4. Затем кладбище «сдвинуло» жилую застройку к югу.

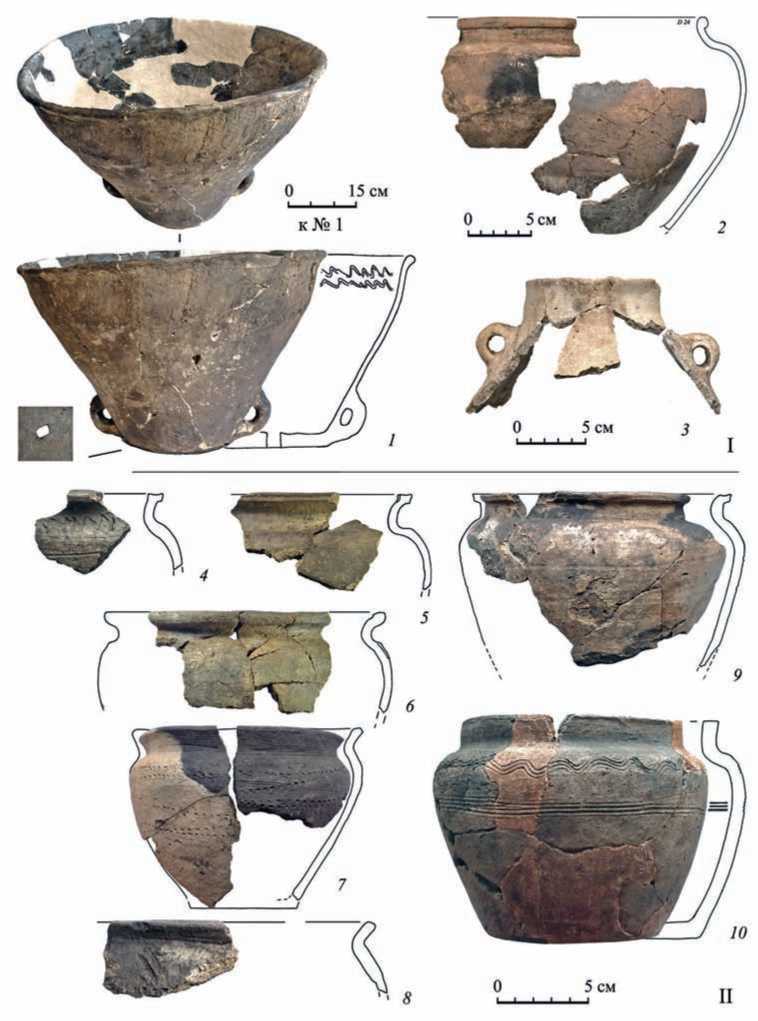

Уникальность вяземского кладбища заключается в том, что здесь были обнаружены дубовые надгробные доски шириной до 75 см (именно по ним разработана дендрохронологическая шкала). Нужно отметить, что на Смоленщине традиция помещения деревянных досок на могилы сохранялась до начала XX в. ( Модестов , 2004). Большинство досок плоские, лишь две имели двускатную форму. Доска лежала на дневной поверхности кладбища. Могильные ямы неглубокие – около 50–60 см. В них ставился гроб, собранный из трех длинных дубовых досок (днище и боковины) и двух коротких торцевых. Доски крепились четырьмя планками (две снизу, две сверху), стягивавшими боковины, а «доски-заглушки» в торцах расклинивали конструкцию. Крышка гроба делалась также из дубовой доски и клалась на гроб свободно. Ее крепила лишь обмотка из пластов бересты (примерно четвертая часть погребений была с берестой). На крышку гроба насыпался пласт земли толщиной 20–25 см, и сверху клалась надгробная доска, на которой не было никаких надписей (рис. 4: 1, 2 ). Абсолютно одинаковые конструкции гробов, возможно, указывают на их производство специальными мастерами-гробовщиками. Похожие по конструкции гробы были обнаружены на домонгольском некрополе киевского Подола ( Сагайдак , 1991), а также при раскопках в Минске ( Тарасенко , 1957). Причем гробы в минском Замчище были также обернуты берестой и датируются концом XII в.

В планировке кладбища Вязьмы прослеживается некоторая рядность. Погребения, которые были ниже отметки дна строительного котлована, не раскапывались.

Погребальный обряд был одинаковым, как и погребальные сооружения. Все умершие лежали головами на запад (с некоторыми отклонениями) вытянуто на спине, руки скрещены на груди или животе (точно проследить было невозможно, так как большинство костяков были смещены грунтовыми водами). На ногах взрослых погребенных была специальная погребальная кожаная обувь – калиги. Никаких находок: крестов, элементов одежды, сосудов – при погребенных не было. Вероятно, они были завернуты в саваны. Умерших умащивали миром. Запах благовония отчетливо чувствовался при разборке некоторых погребений.

Демографические характеристики антропологической серии из некрополя на территории Соборного холма г. Вязьмы вкупе с некоторыми данными палеопатологии дают основание предполагать, что на нем погребались люди высокого социального статуса.

Средний возраст смерти (без учета детей) в исследуемой группе людей, чьи останки были найдены на описываемом кладбище, составляет 40,8 лет и находится на границе максимальных значений для древнерусских серий, в которых

Рис. 4. Фотоснимки деталей раскопа 4

I – стратиграфическая последовательность объектов в кв. 4 (1 – лага мостовой XVI в.; 2 – деревянная плита-надгробие погребения 39; 3 – крышка гроба; 4 – стенка гроба); II – надгробная плита погребения № 2; III – профиль возле погребения 22 (1294 г.), видно, что выбросы из могильной ямы легли на почву, где нет культурного слоя данный показатель колеблется от 32,3 до 42,2 лет (Бужилова, 1995. С. 32). В современной палеодемографии средний возраст смерти, без учета детской смертности, рассматривается как один из биологических индикаторов здоровья и может служить показателем качества жизни в исследуемой палеопопуляции (Бужилова, 2005. С. 141, 142; 2001. С. 241). По этому признаку выборка из Вязьмы наиболее близка белозерским сериям из Никольского III (41,7 лет) и Нефедьево-Шуйгино (42,2 года), представляющим палеопопуляции Русского Севера. Археологические источники позволили выдвинуть гипотезу о достаточно высоком экономическом уровне развития населения этих территорий (Макаров, 1997. С. 191).

Особенностью исследуемой серии является превышение (почти на 10 лет) среднего возраста смерти женщин по сравнению с мужчинами (табл. 2). Не исключено, что при увеличении вяземской выборки данный разрыв может сократиться, однако сама по себе подобная тенденция, не характерная в целом для Средневековья, может быть свидетельством определенной «элитарности» открытых на Соборном холме женских погребений. Превышение, хоть и не столь значительное, среднего возраста смерти женщин по сравнению с мужчинами наблюдается, например, в объединенной выборке из погребений XI–XIII вв. на территории «верхнего» Киева (города Владимира и города Ярослава), где были выявлены так называемые могилы знатных киевлянок ( Козак , 2010. С. 38).

Таблица 2. Основные палеодемографические характеристики антропологической серии из Вязьмы

|

Характеристики |

Всего |

Мужчины |

Женщины |

Все взрослые |

|

Реальный объем выборки (N) |

16 |

7 |

5 |

12 |

|

Средний возраст смерти (А) |

31,9 |

36,8 |

46,5 |

40,8 |

|

Средний возраст смерти без учета детей (АА) |

— |

36,8 |

46,5 |

40,8 |

|

Процент детской смертности (PCD), % |

25,0 |

– |

– |

– |

|

Процент детей в интервале 0–1 от NCD (PBD), % |

10,0 |

– |

– |

– |

|

Процент индивидов данного пола (PSR), % |

– |

58,3 |

41,7 |

– |

В определенной степени о «благополучии» женской части исследуемой выборки могут свидетельствовать и некоторые палеопатологические характеристики. Так, на останках женщин совсем не было зарегистрировано такого маркера эпизодического стресса, как cribra orbitalia, являющегося признаком анемии, связанной с преодолением заболеваний различной этиологии (инфекции, паразитарные инвазии и др.), в то время как среди вяземских мужчин он встречается в 28,6 % случаев. Значительно меньше у женщин (50 %), чем у мужчин (85,7 %), встречается также такой признак, как гипоплазия эмали – индикатор эпизодических стрессов, испытанных в детском возрасте, традиционно большинством исследователей ассоциированный с резкими и значительными по силе и продолжительности воздействиями на растущий организм, такими как острое голодание, инфекционные заболевания и пр. (Бужилова, 1998. С. 95).

О высоком статусе группы в целом косвенно может говорить ее определенная «замкнутость». Судить об этом позволяет большая частота встречаемости дискретно-варьирующих признаков, имеющих, как правило, наследственную природу. На индивидуальном уровне исследование таких маркеров позволяет устанавливать биологическое родство, а на групповом – является основанием рассматривать степень метисации или инбридинга в палеопопуляциях ( Бужи-лова , 1995. С. 22). Чаще всего у взрослых вязьмичей регистрируются остеомы на плоских костях черепа (91,7 %), вставочные кости в черепных швах (58,3 %) и метопический шов на лобной кости (33,3 %). Кроме того, у трех из пяти женщин сразу на обеих плечевых костях наблюдаются межмыщелковые отверстия, притом что данный признак обычно встречается либо на правой, либо на левой стороне. Их погребения (№ 22, 23 и 24) располагались невдалеке друг от друга, хоть и входили, на наш взгляд, в разные «группы», каждая из которых состояла из трех захоронений (№ 16, 17, 22 и № 23, 24, 25). Таким образом, две из этих женщин были похоронены непосредственно рядом друг с другом, а так как помимо межмыщелковых отверстий у них были обнаружены остеомы похожей локализации (на лобной кости), мы с достаточно высокой долей уверенности можем утверждать, что они являлись близкими родственниками. В зависимости от того, с каким промежутком были совершены погребения, это могли быть сестры или мать и дочь, скончавшиеся приблизительно в 40–45 и 50–59 лет. Возможно, третья женщина (35–39 лет) также была их родственницей. Несмотря на то что место ее погребения находилось чуть поодаль, у нее наблюдаются те же дискретно-варьирующие признаки на плечевых и лобной костях, хотя помимо них фиксируется еще один – метопический шов. Этот последний упомянутый признак также зарегистрирован на останках молодого человека 17–19 лет из располагающегося в непосредственной близости погребения № 17. Вероятно, это были мать и сын.

Дальнейшее изучение антропологической серии из Вязьмы поможет определить морфологические особенности физического типа населения этого города в контексте синхронных и диахронных данных, узнать специфику рациона питания первых вязьмичей, охарактеризовать их качество жизни в целом и получить информацию о перенесенных ими заболеваниях, а также, возможно, сделать заключения о профессиональной специализации некоторых горожан.

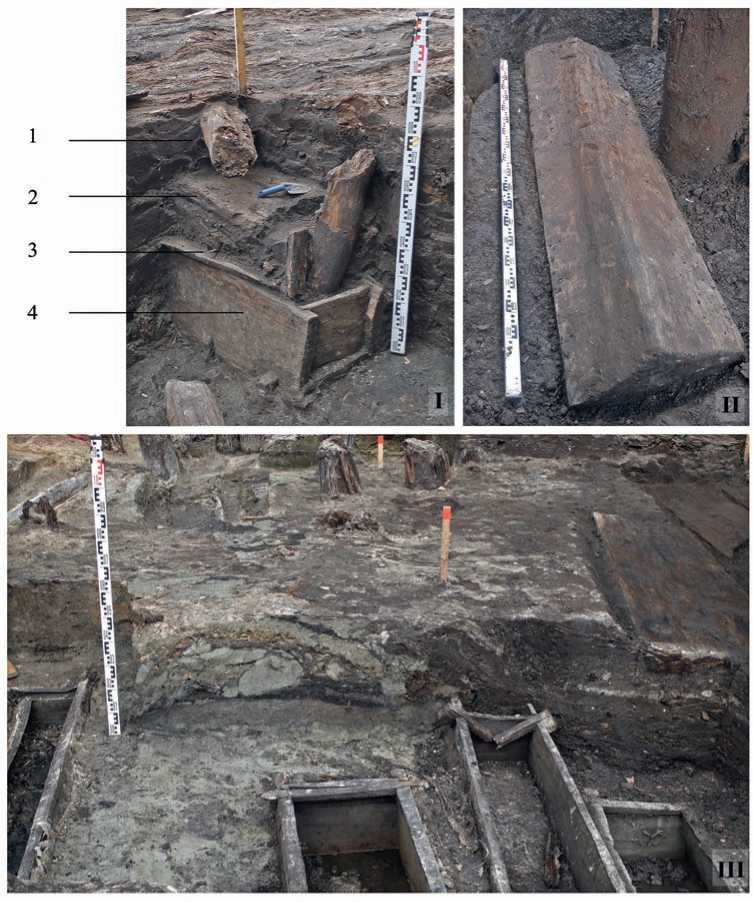

Все надгробные доски были опалены сильным пожаром (пожар 3). Этот пожар прослеживается в раскопах 3 и 4 и является важным стратиграфическим маркером (рис. 5). Радиоуглеродный возраст образца угля из слоя пожара 3 указал на конец XIII в. (см. табл. 1). Однако это время выхода датированного образца из обменного цикла в биосфере. Дата пожара могла быть более молодой. Очевидно, дата пожара приближена к дате самого позднего погребения (1306 г.), то есть пожар датируется началом XIV в. Зрелище этого пожара было чудовищным – на кладбище полыхали могильные доски! Пожар трудно связать с каким-либо известным историческим событием.

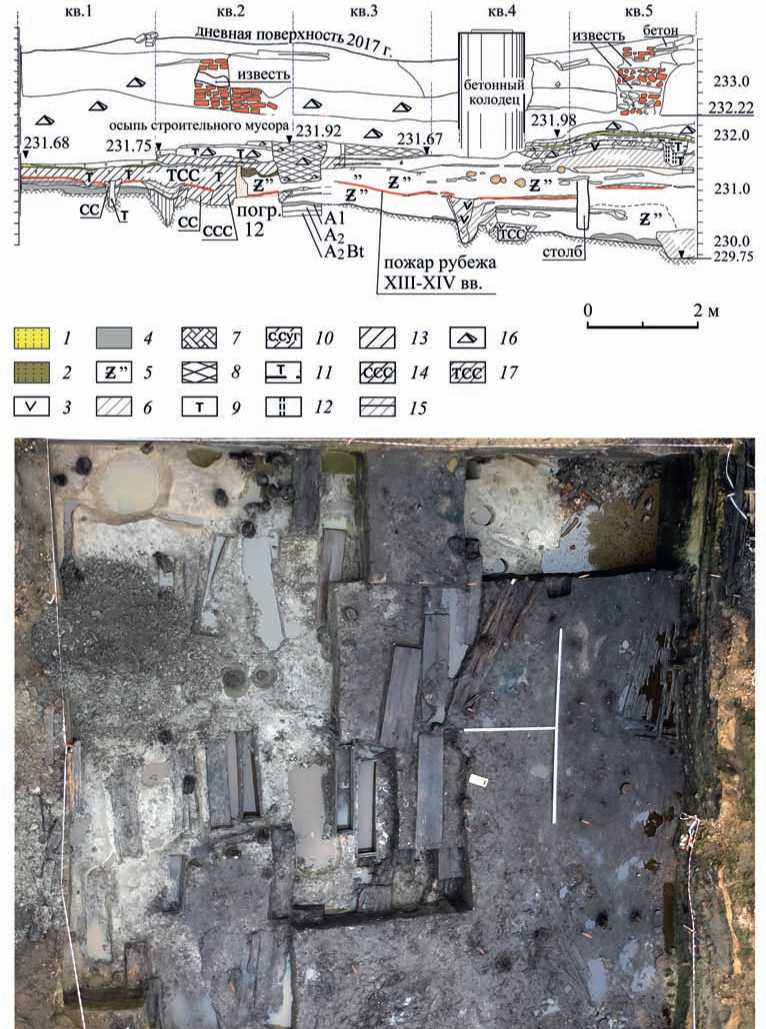

Рис. 5. Профиль восточного борта раскопа 4 (вверху)

Условные знаки : 1 – желтый песок; 2 – темно-желтый песок; 3 – уголь; 4 – погребенная почва; 5 – навоз со щепой; 6 – серый суглинок; 7 – материк; 8 – перекоп; 9 – тлен; 10 – темносерая супесь с серым суглинком; 11 – глина с тленом; 12 – бурый суглинок; 13 – темно-серая супесь; 14 – темно-серая супесь со светло-серым суглинком; 15 – серый слоистый суглинок; 16 – кирпичный бой; 17 – серый суглинок с темно-серой супесью. Вертикальный снимок раскопа 4 на уровне кладбища XIII в. (внизу)

После пожара место кладбища было заброшено на длительное время, культурный слой здесь практически не накапливался. Малочисленные находки периода запустения представлены нательным крестиком с криновидными окончаниями, денарием Витовта2, товарной пломбой из французского города Сент-Омер3 (рис. 2: 7, 12, 18 ). Эти находки относятся к концу XIV – XV в.

Совершенно новый этап формирования культурных напластований на Соборном холме связан с московским периодом, когда собственно и был сооружен Малый город. Время этого события пока можно определить широко – XVI в. Малый город представлял собой настоящий деревянный замок с улицами внутри. Сохранилось фрагментарно пять уровней мощения этих улиц. Первоначальная улица (три нижних яруса мощения) пересекала раскоп 4 по диагонали (рис. 6; 7). Вероятно, эта улица вела к проезду в башне, обращенной к городу. На поверхности мощения этой улицы был найден сильно стертый пражский грош Вацлава IV (определение В. В. Зайцева), который датируется в интервале конца XIV – конца XV в. Плахи уличного мощения 3 были опалены в пожаре. Скорее всего, это пожар начала XVII в.

Верхние два уровня мощения имеют иную ориентировку. Улица образует Т-образный перекресток, ориентирована на храм.

С горизонтами мощения улиц связаны многочисленные фрагменты светлоглиняных горшков XVI–XVII вв. с характерным профилем венчика, край которого завернут наружу (рис. 3: 2 ). Небольшую группу посуды составляли белоглиняные кувшины с круглыми ручками (рис. 3: 3 ). Эти кувшины отличаются от московской керамики. Вообще надо отметить, что в Вязьме московской керамики не было встречено. Горшки сюда из Москвы не возили.

На краю холма в раскопе 3 удалось проследить тыльную часть стыка двух «городен», из которых была сделана стена. Выявлено три стадии перестройки сооружения, разделенных пожарными прослойками.

В верхнем слое мощения улицы были найдены круглые свинцовые пули, ружейные кремни. Самым поздним объектом в раскопе 4 был сруб, перекрывавший горизонт 1 уличного мощения. В этом срубе был найден крупный цветочный горшок – кадка с отверстием в днище для слива воды (рис. 3: 1 ). Судя по другим находкам керамики, постройка относится к XVII в. Появление в этом комплексе «цветочного» горшка очень симптоматично. Видимо, это горшок для экзотических растений, может быть лимонов. В 1654–1655 гг. в Вязьме находился царский двор. Разведение лимонов и других фруктов было в моде у «московской элиты» того времени. Так, например, полковник Патрик Гордон, находясь в русской армии под Смоленском в 1664 г., пишет о том, что его возлюбленная из Москвы присылала ему свежие лимоны ( Гордон , 2002. С. 152).

Проведенные в 2017 г. раскопки позволяют сделать следующие выводы.

-

1. Археологические находки подтверждают возраст Вязьмы, установленный по письменным источникам. Возникновение города, видимо, относится к первой половине XIII в.

-

2. Соборный холм Вязьмы отнюдь не являлся древним ядром города. В северной части холма после сведения леса было поле, затем – кладбище, а южный склон занимала периферия городской застройки. Постепенно кладбище расширилось и потеснило застройку. Возможно, что на кладбище на Соборном холме были захоронены люди «высокого социального статуса», о чем свидетельствуют антропологические показатели.

-

3. Центр древней Вязьмы нужно искать на участке, примыкающем к Соборному холму с юга и юго-востока (на месте вокруг дома культуры и в районе сквера с памятником генералу Ефремову и рядом с ним). Вероятная площадь города – несколько гектаров.

-

4. В начале XIV в. город пережил очень сильный пожар. Центр этого пожара был, конечно, не на кладбище, но даже кладбище было им опалено. Пожар привел к прекращению функционирования кладбища. Видимо, в планировке города произошли очень существенные изменения.

-

5. В XVI в. на Соборном холме был построен деревянный острог, который несколько раз горел и перестраивался, но существовал до первой половины XVIII в.

Рис. 6. План Соборного холма Вязьмы на XVI – начало XVII в (I) и середину XVII в. (II). Красный пунктир показывает направление улиц;

коричневым цветом показана трассировка стены деревянной крепости

Рис. 7. Деревянные мостовые Малого города Вязьмы: середины XVII в. (I) и XVI – начала XVII в. (II)

Список литературы "Малый город" Вязьмы по письменным и археологическим данным

- Асташова Н. И., 1998. Торговые связи средневекового Смоленска // Труды VI Международного Конгресса славянской археологии (1996 г.). Т. 4. М.: Эдиториал УРСС. С. 161-167.

- Бужилова А. П., 1995. Древнее население (палеопатологические исследования). М.: Изд-во ИА РАН. 167 с.

- Бужилова А. П., 1998. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях // Историческая экология человека. Методика биологических исследований / Отв. ред. Е. З. Година. М.: Старый Сад. С. 87-147.

- Бужилова А. П., 2001. Биологическая и социальная адаптация населения Русского Севера (по антропологическим материалам Белозерья и Поонежья) // Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом озере. М.: Языки русской культуры. C. 227-275.

- Бужилова А. П., 2005. Homo sapiens. История болезни. М.: Языки славянской культуры. 320 с.

- Виноградов И. П., 1890. Исторический очерк города Вязьмы с древнейших времен до XVII в. М.: Типо-лит. Д. А. Бонч-Бруевича. 140 с.

- Гайдуков П. Г., 1992. Славенский конец средневекового Новгорода. Нутный раскоп. М. 195 с.

- Гордон П., 2002. Дневник 1659-1667. М.: Наука. 316 с.

- Ершова Е. Г., Бакуменко В. О., Воронцов Т. П., Гончаров М. М., Клименко М. С., Куликов Н., Ревокатова Д. П., Селезнева Е. М., Фариш Н. Р., Фетисова Е. С., Яковенко Е. П., 2017. Спорово-пыльцевые спектры современного и средневекового конского навоза // Палеопочвы, палеоэкология, палеоэкономика: материалы Всероссийской междисциплинарной науч. конф. с междунар. участием. Пущино. C. 70-74.

- Жилина Н. В., 2014. Древнерусские клады IX-XIII вв. Классификация, стилистика и хронология украшений. М.: ИА РАН. 392 с.

- Жилина Н. В., 2016. Ожерелья в костюме Московской Руси // АП. Вып. 12. М.: ИА РАН. С. 206-238.

- Завьялов В. А., 2018. К вопросу о дате основания Переяславля Рязанского // АП. Вып. 14. М.: ИА РАН. С. 201-208.

- Кирпичников А. Н., 1973. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. Л.: Наука. 140 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Кобозева Е. В., 1997. Керамическая коллекция древнейших отложений раскопа 9 в Тверском Кремле // ТТЗ. Вып. 2. Тверь. С. 107-123.

- Козак О. Д., 2010. Кияни княжої доби. Киев: Академперiодика. 396 с.

- Колчин Б. А., 1968. Новгородские древности. Деревянные изделия. М.: Наука. 184 с. (САИ; вып. Е1-55.)

- Лапшин В. А., 2009. Тверь в XIII-XV вв. СПб.: Фак. филологии и искусств СПбГУ. 540 с.

- Макаров Н. А., 1997. Округа средневекового Белоозера и некоторые общие проблемы происхождения и функций городов на севере Руси // Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 3: Этногенез и этнокультурные контакты славян / Отв. ред. В. В. Седов. М.: Изд-во НПБО «Фонд археологии». С. 185-197.

- Медведев А. Ф., 1959. Оружие Новгорода Великого // Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. II / Под ред. А. В. Арциховского, Б. А. Колчина. М.: Изд-во АН СССР. С. 121-191. (МИА; № 65.)

- Модестов Ф. Э., 2004. Смоленский этнографический альбом. Вып. 2: Крестьянский и помещичий быт 1850-1917 гг. Смоленск: Смоленский гос. музей-заповедник. 179 с.

- Недошивина Н. Г., 2010. Древнерусские клады в собрании Государственного исторического музея. М.: ГИМ. 20 с.

- Нестерова М. Е., 2002. Керамика из некоторых предматериковых комплексов раскопа 14 в Тверском Кремле // ТТЗ. Вып. 4. Тверь. С. 70-100.

- Олейников О. М., 2014. К вопросу о назначении свинцовых грузиков X-XV вв. // КСИА. Вып. 232. С. 189-194.

- Сагайдак М. А., 1991. Давньокиївский Подiл. Київ: Наукова думка. 168 с.

- Седов В. В., 2007. Изборск в раннем средневековье. М.: Наука. 413 с.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода. М.: Наука. 196 с.

- Сергина Т. В. Отчет о работе Вяземской экспедиции в 1991 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 15993, 15994. Альбом.

- Сергина Т. В. Отчет о раскопках в г. Вязьме в 1988 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 12707, 12708.

- Сергина Т. В., 1994. Археология Вязьмы (некоторые итоги и перспективы изучения) // Уваровские чтения - II (Муром, 21-23 апреля 1993 г.). М.: ИВФ Антал. С. 108-110.

- Тарасенко В. Р., 1957. Древний Минск // Материалы по археологии БССР. Т. 1. Минск: Изд-во АН БССР. С. 182-257.

- Тропин Н. А., 2004. Сельские поселения XII-XV веков южных территорий Рязанской земли. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та. 260 с. - ссылка не найдена

- Урьева А. Ф., 1991. Стратиграфия и хронология раскопа УС-V в Смоленске // Смоленск и Гнездово. К истории древнерусского города / Под ред. Д. А. Авдусина. М.: Изд-во МГУ. С. 80-104.

- Шноре Э. П., 1962. Шпоры городища Асоте и их место в классификации шпор // Światowit. T. 24. С. 577-585.

- Шорин Ю. Н., 2005. Возникновение Вязьмы // Вязьма. Страницы истории: сб. материалов краевед. конф. 2001-2004 гг. Смоленск. С. 46-71.

- Энговатова А. В., Кадиева Е. К., 2018. Круговая керамика Ярославля первой половины XIII в. из заполнения комплексов массовых захоронений 1238 г. // ТТЗ. Вып. 11. Тверь. С. 23-55.

- Юркина Т. В. Отчет о раскопках в г. Вязьме Смоленской области в 1973 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 6298.

- Юркина Т. В., 1981. О раскопках в Вязьме на Смоленщине // КСИА. Вып. 164. С. 106-111.

- Porley R. D., 2001. Bryophytes of arable fields: current state of knowledge and conservation // Bulletin of the British Bryological Society. Vol. 77. P. 50-62.