Малый космический аппарат с магнитным парусом на высокотемпературных сверхпроводниках

Автор: Комбаев Т.Ш., Артемов М.Е., Сысоев В.К., Дежин Д.С.

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: В порядке дискуссии

Статья в выпуске: 2 (33), 2021 года.

Бесплатный доступ

Предлагается создание малого космического аппарата (МКА) для проведения эксперимента по использованию высокотемпературных сверхпроводников и материалов с памятью формы. Целью эксперимента является проверка технологической возможности создания сильного магнитного поля на МКА с помощью высокотемпературных сверхпроводников с использованием материалов с памятью формы для раскрываемых конструкций большой площади, а также исследование взаимодействия магнитного поля с плазмой солнечного ветра и возникающего при этом силового воздействия на МКА. Данная статья носит дискуссионный характер и позволяет по-новому взглянуть на возможность применения новых технологий в космической технике.

Высокотемпературные сверхпроводники, материалы с памятью формы, солнечный ветер, космический аппарат

Короткий адрес: https://sciup.org/143178151

IDR: 143178151 | УДК: 629.786.01.036.76 | DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2021-2-130-140

Текст научной статьи Малый космический аппарат с магнитным парусом на высокотемпературных сверхпроводниках

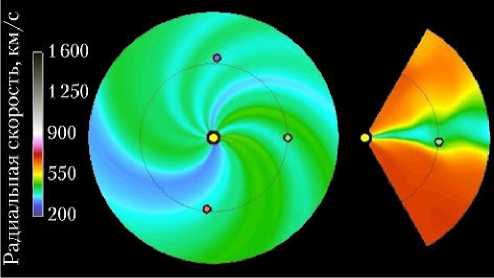

Одним из главных факторов, определяющих физические условия в космическом пространстве наряду с электромагнитным излучением Солнца и планет, является солнечный ветер — это, в основном, стационарный поток плазмы, возникающий в верхней короне Солнца и несущий с собой магнитные поля солнечного происхождения. Средние значения скорости и плотности солнечного ветра за 11-летний цикл солнечной активности составляют 500 км/с и 7 частиц/см3, соответственно [1]. На рис. 1 представлена прогнозируемая скорость плазмы солнечного ветра на 31 мая 2019 г. на расстоянии 1 а. е. по данным Space Weather Prediction Center [2].

Особый научный интерес представляет взаимодействие плазмы солнечного ветра с магнитными полями, в частности — с магнитным полем Земли. Плазма солнечного ветра, встречаясь с магнитным полем Земли как с препятствием, деформирует его в сторону Земли, магнитные силовые линии (в терминах магнитной гидродинамики) оказывают сопротивление этому потоку. Чем больше давление солнечного ветра, тем ближе к Земле он поджимает магнитную оболочку. Это характерное взаимодействие корпускулярного потока с магнитным полем было положено в основу ряда идей по созданию тяги на КА (магнитный парус) [3, 4]. Тогда как взаимодействие электромагнитной части излучения Солнца (давление солнечного света) для использования его в практических целях сейчас достаточно хорошо подвергается экспериментальной проверке (были разработаны и запущены проекты МКА LightSail2, NanoSail-D2, IKAROS [5–7]), идея создания сильных магнитных полей для создания тяги за счёт взаимодействия с корпускулярным потоком от Солнца своё подтверждение получила только на наземных экспериментальных установках [8].

Рис. 1. Скорость плазмы солнечного ветра на расстоянии 1 а. е. [2]: зеленый круг — Земля; оранжевый и фиолетовый круги — КА STEREO A и КА STEREO B, соответственно

Магнитное поле для взаимодействия с плазмой солнечного ветра в проектах и экспериментах предполагается создать с использованием сверхпроводящих катушек с большим значением магнитного момента (от 106 А.м2 и выше). Магнитное поле создаёт объём, в котором происходит взаимодействие плазмы с магнитным полем, и чем больше этот объём, тем большее суммарное усилие плазма оказывает на силовые линии магнитного поля.

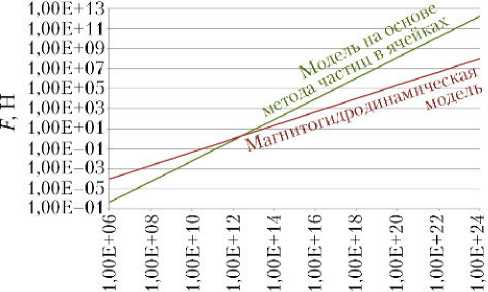

В данный момент существует достаточное количество численных исследований взаимодействия плазмы солнечного ветра с сильными магнитными полями сверхпроводящих катушек на основе разных типов математических моделей [3, 9, 10]. Для создания математических моделей применяются различные методы, например — магнитогидродинамические или методы частиц в ячейках. Применимость конкретного метода зависит от величины магнитного момента катушки, так как при изменении его величины возникают различные эффекты взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с сильными магнитными полями. Характер зависимости силы тяги магнитного паруса от величины магнитного момента катушки для двух моделей, основанных на различных методах, представлен на рис. 2.

М, А-м2

Рис. 2. Зависимость силы тяги магнитного паруса от величины магнитного момента катушки для двух различных моделей [10]

Из рис. 2 видно характерное пересечение двух графиков, разграничивающее применимость двух различных моделей для оценки тяги магнитного паруса. Предполагается, что для магнитного паруса с небольшими магнитными моментами результаты, приближённые к натурным условиям, даёт использование модели на основе метода частиц в ячейках, а после характерной точки пересечения графиков лучше использовать магнитогидродинамическую модель. Использование магнитного паруса в чистом виде имеет ограниченную область применения из-за малых значений массовой эффективности. Одной из особенностей магнитного паруса является изменение в небольшом диапазоне углов направления вектора тяги относительно направления солнечного ветра при произвольной ориентации самой сверхпроводящей катушки. Эта особенность может решить проблему создания постоянной малой тяги в одном направлении для большинства потенциально опасных вращающихся астероидов [11]. В настоящий момент приложение постоянной малой тяги к вращающимся астероидам является сложной технической задачей для существующих двигательных систем, но эта задача может быть успешно решена с помощью магнитного паруса. Также магнитный парус может использоваться для долговременного поддержания квазипериодических орбит КА в неустойчивых точках либрации, так как для этого требуются сравнительно небольшие затраты характеристической скорости.

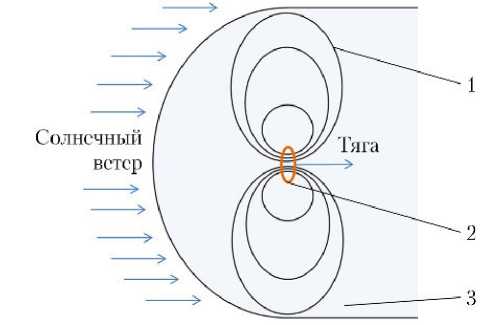

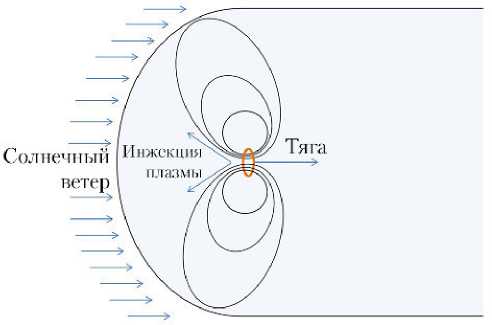

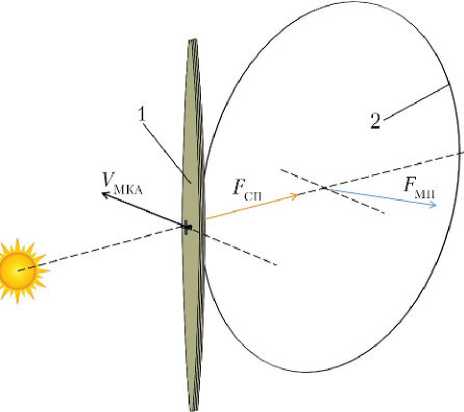

Для усиления тяги магнитного паруса теоретически исследованы различные методы, связанные с инжекцией плазмы с борта КА, которые позволяют расширить объём взаимодействия магнитного поля катушки с плазмой солнечного ветра (магнитоплазменный парус) [12, 13]. На рис. 3 схематично показаны принципы работы магнитного и магнитоплазменного парусов.

Рис. 3. Принципы работы магнитного (а) и магнитоплазменного парусов (б): 1 — силовые линии магнитного поля сверхпроводящей катушки; 2 — сверхпроводящая катушка; 3 — область взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем сверхпроводящей катушки

Проведённые эксперименты на наземной экспериментальной установке показали [12], что, используя инжекцию плазмы, тягу можно увеличить в 12 раз по сравнению с тягой магнитного паруса, в соответствии с формулами (1) и (2):

F МПП = 2( F МП + F ПС ); (1)

F ПС = 5 F МП , (2) где F МПП — тяга магнитоплазменного паруса; F МП — тяга магнитного паруса; F ПС — тяга плазменной струи.

Несмотря на полученные результаты в наземном эксперименте, исследования по увеличению тяги с помощью инжекции плазмы с различными параметрами и условиями инжекции продолжаются. Магнитоплазменный парус имеет более широкую область применения, чем магнитный, за счёт увеличения массовой эффективности, и в перспективе может применяться для межпланетных перелётов.

основные проблемные вопросы при создании мка c магнитным парусом

Основой концепции создания магнитного и магнитоплазменного парусов является создание сильных магнитных полей в космическом пространстве с помощью сверхпроводников. До настоящего времени сверхпроводники на КА не применялись, в случае с низкотемпературными сверхпроводниками из-за необходимости наличия криогенных систем для доведения сверхпроводников до критической температуры ( T кр = -269 °С), при которой достигается сверхпроводимость; в случае с высокотемпературными сверхпроводниками ( T кр = -196 °С) из-за их высокой стоимости. В настоящее время развитие технологий позволило создать высокотемпературные проводники 2-го поколения, которые получают всё большее распространение в наземных условиях в электроэнергетике и технике [14]. Промышленное производство высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) ленты 2-го поколения освоено ЗАО «СуперОкс» [15]. ВТСП лента 2-го поколения производства ЗАО «СуперОкс» обладает следующими характеристиками: критический ток при -196 °С ленты толщиной 100 мкм и шириной

12 мм равен 300…500 А, длина ленты — до 350 м. Исследование технологической возможности применения такой ВТСП ленты на КА имеет как прикладное значение для развития космических технологий, так и научный интерес для исследования взаимодействия солнечного ветра с сильными магнитными полями. Технологию использования сверхпроводников в космосе и дальнейшую экспериментальную проверку концепции магнитного и магнитоплазменного парусов в данной статье предлагается отработать на малом космическом аппарате (МКА). Причём в данном случае отработка двух типов парусов может происходить последовательно с использованием задела, полученного на предыдущем этапе, путём последовательного добавления необходимых составных частей (например, источника плазмы).

Для обеспечения возможности функционирования сверхпроводников на орбите МКА необходимо решить две проблемы — создание токов порядка 500 А в катушке и обеспечение критической температуры катушки, равной -196 °С.

Проблема создания больших токов в катушке решается применением в составе МКА ВТСП генератора ( flux pump ) [16]. Он представляет собой ротор с NdFeB (неодимовыми) магнитами, вращающимися относительно статора, с размещёнными на нём ВТСП лентами. ВТСП генератор позволяет создавать в ВТСП катушке токи не более критических и должен быть размещён в одинаковых температурных условиях с катушкой. Привод ВТСП генератора через магнитную муфту осуществляется от бесконтактного двигателя постоянного тока, расположенного на платформе МКА, с мощностью на валу порядка 4 Вт.

Проблема обеспечения критической температуры катушки решается следующими средствами:

-

• применение разворачиваемых плёночных экранов, последовательно ослабляющих тепловой поток от Солнца до требуемых значений;

-

• конструкция, минимизирующая кондуктивные тепловые потоки в зону ВТСП генератора.

Экраны изготавливаются из поли-имидной металлизированной плёнки толщиной 10–15 мкм с допустимым температурным диапазоном эксплуатации

269^+300 °С. Система состоит из четырёх экранов для защиты от излучения Солнца. Все экраны будут расположены последовательно и обладают следующими термооптическими характеристиками: внешняя сторона каждого экрана имеет значение коэффициента излучения, равное 0,8, и коэффициента поглощения солнечного излучения — 0,35; внутренняя сторона имеет значение коэффициента излучения, равное 0,06.

Минимизация тепловых потоков в зону ВТСП генератора обеспечивается за счёт следующих конструктивных решений:

-

• для максимальной тепловой развязки сверхпроводящей катушки и платформы МКА катушка удалена на расстояние 600 мм от платформы с помощью углепластиковой изогридной конструкции со значением коэффициента теплопроводности не более X = 0,15 Вт/(м^К).

-

• для исключения кондуктивных тепловых потоков через вал привода ВТСП генератора между приводом и генератором размещена магнитная муфта.

На основе вышеуказанных конструктивных решений была создана конечноэлементная расчётная тепловая модель МКА в системе Siemens NX Thermal . Тепловая модель учитывает переизлу-чение между конструктивными элементами МКА и кондуктивные тепловые потоки. МКА находится в постоянной ориентации нормалями экранов на Солнце на гелиоцентрической орбите на расстоянии 1 а. е.

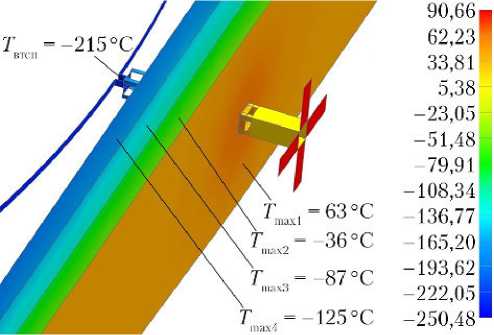

Проведённые предварительные расчёты показали, что выбранные конструктивные решения позволяют обеспечить в области развернутой ВТСП катушки и генератора температуру порядка -215 °С, что создаёт необходимые условия для функционирования сверхпроводников. Предварительные результаты расчёта пассивной системы обеспечения теплового режима на основе последовательно ослабляющих тепловой поток плёночных экранов представлены на рис. 4.

Полученные результаты расчёта пассивной системы обеспечения теплового режима подтверждаются аналогичными системами в проектах космических телескопов. Предварительные расчёты системы обеспечения теплового режима проекта космической обсерватории «Мил-лиметрон» показывают снижение температуры без использования активных средств на четвёртом плёночном экране до -220 °С, дальнейшее снижение до рабочей температуры зеркала телескопа обеспечивается криомашинами [17]. Пассивная система обеспечения теплового режима космической обсерватории James Webb Space Telescope с помощью плёночных экранов обеспечивает снижение температуры до -233 °С [18].

Рис. 4. Результаты расчёта пассивной системы обеспечения теплового режима МКА (на рисунке показаны максимальные значения температур на четырёх экранах и температура посадочного места ВТСП генератора)

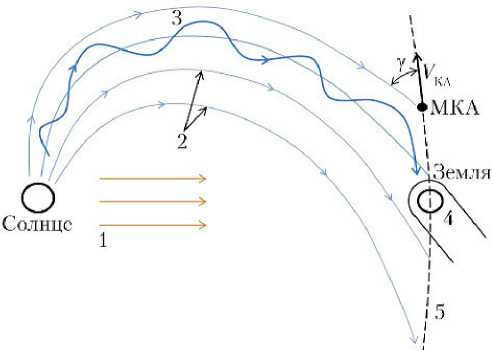

Рис. 5. Относительное расположение Солнца, межпланетного магнитного поля, Земли и МКА: 1 — электромагнитное излучение Солнца; 2 — силовые линии межпланетного магнитного поля; 3 — траектории заряженных частиц плазмы солнечного ветра; 4 — магнитосфера Земли; 5 — гелиоцентрическая траектория Земли и МКА Примечание. Угол g на орбите Земли в среднем равен 45 ° .

Схема полёта, основные характеристики и конструкция мка с магнитным парусом

Силовые линии межпланетного магнитного поля имеют вид спиралей Архимеда, закрученных против вращения Солнца. Угол наклона потока плазмы и магнитного поля относительно радиального направления на орбите Земли в среднем равен 45° [19]. Под воздействием магнитосферы Земли плазма солнечного ветра отклоняется от своей первоначальной траектории, вследствие этого предпочтительной орбитой для экспериментального МКА с магнитным парусом является гелиоцентрическая орбита на расстоянии 1 а. е. от Солнца, вне магнитосферы Земли. При нахождении МКА на такой орбите поток плазмы будет взаимодействовать с магнитным полем сверхпроводящей катушки без возмущений, вносимых магнитосферой Земли (рис. 5).

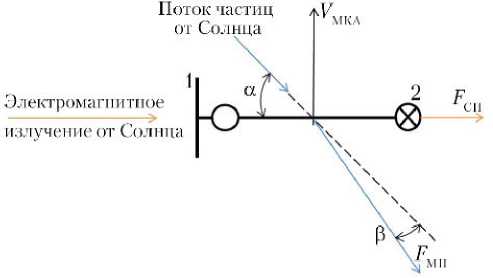

На МКА на гелиоцентрической орбите одновременно действуют сила, возникающая от взаимодействия его поверхностей с электромагнитным излучением Солнца (давление солнечного света), и сила от взаимодействия магнитного поля сверхпроводящей катушки с плазмой солнечного ветра (рис. 6).

а)

б)

Рис. 6. Силы от двух типов взаимодействий МКА с солнечным излучением: а — вид на плоскость орбиты МКА; б — изометрический вид на МКА; 1 — плоскость плёночных экранов пассивной системы обеспечения теплового режима; 2 — сверхпроводящая катушка; VМКА — вектор скорости МКА; FСП — вектор силы от взаимодействия с электромагнитным излучением Солнца; FМП — вектор силы от взаимодействия с плазмой солнечного ветра; a — угол поворота катушки относительно солнечного ветра; р — угол отклонения тяги от вектора солнечного ветра

Малый КА находится на гелиоцентрической орбите на расстоянии 1 а. е. от Солнца, нормаль плоскости плёночных экранов постоянно ориентирована на Солнце. Сила F СП , возникающая от электромагнитного излучения Солнца, направлена перпендикулярно скорости МКА. Сила F МП , возникающая от взаимодействия магнитного поля с плазмой солнечного ветра, направлена в противоположную сторону от вектора потока солнечной плазмы и имеет небольшое отклонение на угол в из-за специфики взаимодействия с катушкой, развёрнутой относительно солнечного ветра на угол 45°. Проекция вектора тяги магнитного паруса F МП на вектор скорости МКА влияет на изменение модуля орбитальной скорости и большой полуоси гелиоцентрической орбиты МКА, в отличие от силы F СП , которая действует в радиальном направлении и на долговременных интервалах не оказывает значительного влияния на вышеуказанные параметры. Тем самым, по величине изменения модуля орбитальной скорости и большой полуоси гелиоцентрической орбиты МКА на длительных интервалах времени можно экспериментально оценить силу взаимодействия плазмы солнечного ветра и магнитного поля сверхпроводящей катушки.

Сила, возникающая от давления солнечного света на орбите Земли на площадку, ориентированную по нормали к солнечным лучам, определяется следующим выражением:

F СП = 4,64-10-6 5 (1 + е ), (3) где F СП — тяга солнечного паруса; S —площадь поверхности, м 2 ; е — коэффициент отражения. Для коэффициента отражения экрана е = 0,65 и площади поверхности экрана S = 10 м2 сила F СП = 7,66.10–5 Н.

Размещение сверхпроводящей катушки на МКА накладывает ограничения на её массогабаритные характеристики. Так как магнитный момент катушки растёт пропорционально квадрату радиуса катушки, то для улучшения удельных массовых характеристик необходимо применять катушку с максимально возможным радиусом. Исходя из этого, целесообразно применить разворачиваемую катушку, которая в сложенном положении будет размещаться вокруг платформы МКА.

Исходя из массогабаритных ограничений и условий обеспечения радиуса изгиба сверхпроводящей ленты (12 мм), приняты следующие ограничения: диаметр катушки в сложенном положении 540 мм;

высота катушки в сложенном положении 850 мм;

радиус катушки в рабочем положении 7 500 мм;

масса катушки не более 40–45 кг.

При вышеуказанных ограничениях магнитный момент катушки составит M = 7,07∙106 A∙м2 при токе, равном 500 А, и 80 витках сверхпроводящей ленты.

Определим силу, которую будет оказывать солнечный ветер на такую катушку по аппроксимационной формуле, основанной на численном моделировании взаимодействия солнечного ветра с магнитными полями [10]:

F МП = 3,57-10-26 n 1- 15 V 0 -9 2 M 1, 03 х

X (1,55-10-3 а + 1); (4)

в = -3,6-10-3(а - 50)2 + 9,01, (5)

где F МП — тяга магнитного паруса; M — магнитный момент катушки, А.м2; n — плотность солнечного ветра, м–3; V — скорость солнечного ветра, м/c;

а — угол поворота катушки относительно солнечного ветра, °; в — угол отклонения тяги от вектора солнечного ветра, °. Для средних значений параметров солнечного ветра ( V = 500 км/c; n = 7 см–3), магнитного момента катушки M = 7,07∙106 A∙м2, а = 45° сила на катушке будет равна F МП = 5,64∙10–6 Н для магнитного паруса и F МПП = 6,77∙10–5 Н для магнитоплазменного паруса. Угол отклонения тяги от вектора солнечного ветра в = 8,92°.

Баллистическое моделирование функционирования МКА показывает изменение большой полуоси гелиоцентрической орбиты на ~29 000 км за 365 сут от действия тяги магнитного паруса F МП и на ~347 000 км за 365 сут — от действия тяги магнитоплазменного паруса F МПП .

В состав предлагаемого МКА должны входить:

-

• платформа МКА;

-

• технологический модуль с экранами, генератором и катушкой.

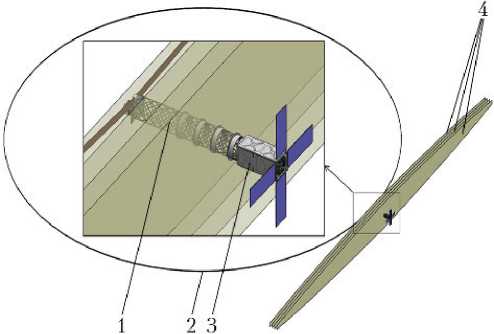

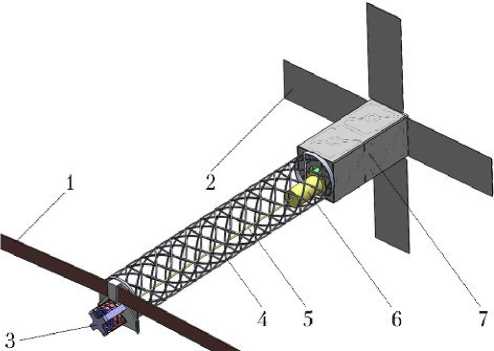

Платформа МКА обеспечивает необходимые условия функционирования технологического модуля, а также осуществляет связь с наземным комплексом управления. Технологический модуль является автономным модулем, с тепловой точки зрения максимально развязанным с платформой. Тепловой контакт осуществляется только в четырёх точках крепления углепластиковой изогридной конструкции к корпусу платформы МКА. Привод генератора для питания ВТСП катушки осуществляется через магнитную муфту для минимизации теплового потока от платформы. Общий вид МКА в рабочем положении представлен на рис. 7, 8.

Рис. 7. Общий вид МКА в рабочем положении c развёрнутыми плёночными экранами: 1 — углепластиковая изогридная конструкция; 2 — ВТСП катушка; 3 — платформа МКА с раскрытыми солнечными батареями;

4 — плёночные экраны для защиты от излучения Солнца

Рис. 8. Общий вид МКА в рабочем положении: 1 — высокотемпературная сверхпроводящая (ВТСП) катушка; 2 — панели солнечных батарей; 3 — ВТСП генератор (flux pump); 4 — углепластиковая изогридная конструкция; 5 — привод ВТСП генератора; 6 — электродвигатель с магнитной муфтой для привода ВТСП генератора; 7 — платформа МКА

Примечание. Плёночные экраны условно не показаны.

Массовая сводка МКА представлена ниже: конструкция платформы МКА 0,7 кг; изогридная конструкция с узлом крепления 0,5 кг;

аккумуляторная батарея 0,8 кг;

солнечная батарея 0,68 кг;

электродвигатель привода

ВТСП генератора 0,42 кг;

двигатели-маховики 5,00 кг;

плата систем электроснабжения 0,30 кг;

плата бортового вычислителя 0,25 кг;

платы приёмо-передатчика и телеметрии 0,45 кг;

датчики системы ориентации 0,10 кг;

катушки экранов 0,40 кг;

плёночные экраны 1,50 кг;

элементы с памятью формы (NiTi) 0,70 кг;

ВТСП генератор ( flux pump ) 0,2 кг;

ВТСП катушка 41,00 кг;

суммарная масса МКА 53 кг.

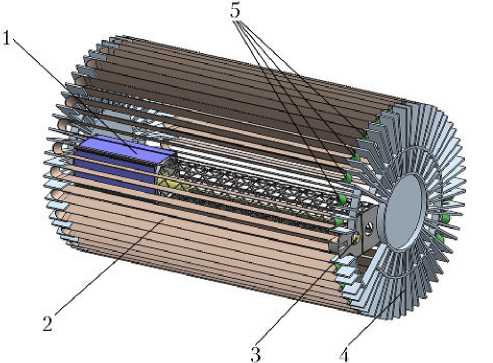

Конечно, столь сложная и больше- размерная конструкция предполагает её трансформацию, обеспечивающую размещение под обтекателем ракеты-носителя. Общий вид МКА в транспортном положении представлен на рис. 9.

Рис. 9. Общий вид МКА в транспортном положении: 1 — платформа МКА; 2 — высокотемпературная сверхпроводящая (ВТСП) катушка в транспортном положении; 3 — магнитная муфта привода ВТСП генератора; 4 — технологическая крышка; 5 — элементы из материала с памятью формы или упругие элементы

Примечание. Свёрнутые плёночные экраны условно не показаны.

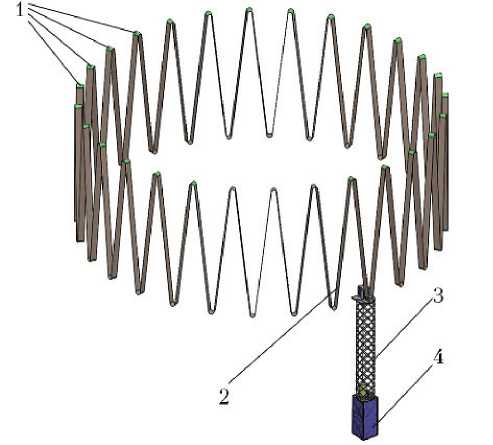

Катушка разворачивается из транспортного положения с помощью элементов из материала с памятью формы — NiTi (нитинол), CuAlNi или упругих элементов, расположенных в местах изгиба катушки. В качестве примера материала с памятью формы рассмотрим применение NiTi. Нитинол — это сплав титана и никеля, позволяющий зафиксировать конструктивную форму при температуре 500 °С и, после складывания в любое положение, активировать прежнюю форму — для сплава типа Н при температуре 65 °С, для сплава типа М при температуре 95 °С [20]. Данный материал довольно успешно применяется в космической технике и в широкой номенклатуре представлен на рынке. Активировать сложенную катушку с элементами из нитинола можно путём их нагрева от солнечного излучения, либо используя их в качестве резистивных нагревателей. К изогридной конструкции крепятся теплозащитные экраны, которые в транспортном положении сворачиваются вокруг неё и разворачиваются после раскрытия катушки с помощью проволоки с памятью формы. В транспортном положении катушка и платформа МКА объединены в единую конструктивно-силовую схему с помощью технологических крышек, а платформа МКА развёрнута относительно своего рабочего положения на 180° и размещена внутри катушки. Для приведения платформы МКА в рабочее положение после сброса технологических крышек также применяются элементы из нитинола, которые разворачивают платформу относительно катушки на 180°. Общий вид МКА в момент разворота катушки из транспортного положения представлен на рис. 10.

Рис. 10. Общий вид МКА в момент разворота катушки из транспортного положения: 1 — элементы из материала с памятью формы или упругие элементы;

2 — высокотемпературная сверхпроводящая (ВТСП)

катушка; 3 — углепластиковая изогридная конструкция;

4 — платформа МКА

Примечание. Свёрнутые плёночные экраны на изо-гридной конструкции условно не показаны.

Габаритные размеры МКА в транспортном положении: 0540x850 мм; радиус катушки в развёрнутом состоянии 7 500 мм. Габариты платформы МКА вместе с углепластиковой изогридной конструкцией 850x110x110 мм.

заключение

В статье представлен проектный облик экспериментального МКА для проведения эксперимента по использованию высокотемпературных сверхпроводников и материалов с памятью формы. Показана возможность создания больших токов в катушке с помощью ВТСП генератора. Проведённый предварительный тепловой расчёт конструкции экспериментального МКА на гелиоцентрической орбите на расстоянии 1 а. е. от Солнца показал возможность обеспечения на ВТСП генераторе и катушке температур, при которых достигается сверхпроводимость (меньше -196 °С). Данный уровень температур обеспечивается пассивной системой обеспечения теплового режима на основе плёночных экранов и конструкции, минимизирующей кондуктивные тепловые потоки в зону ВТСП генератора и катушки. Силовое воздействие магнитного поля ВТСП катушки и плазмы солнечного ветра оценивается по изменению величины модуля орбитальной скорости и большой полуоси гелиоцентрической орбиты МКА.

Проведение эксперимента по использованию ВТСП и материалов с памятью формы откроет новое направление развития исследований в области применения ВТСП в космической технике, позволит усовершенствовать разрабатываемые конструкции за счёт применения материалов с памятью формы. В процессе создания такого космического эксперимента могут быть исследованы новый тип двигательной установки КА, магнитные системы КА на основе ВТСП, разворачиваемые в космосе конструкции больших площадей и бесшарнирные узлы раскрытия КА.

Список литературы Малый космический аппарат с магнитным парусом на высокотемпературных сверхпроводниках

- ГОСТ 25645.136-86. Ветер солнечный. Состав, концентрация частиц и скорость. М.: Издательство стандартов, 1986. 5 с.

- Space Weather Prediction Center. Режим доступа: https://www.swpc.noaa.gov/products/wsa-enlil-solar-wind-prediction (дата обращения 30.05.2019 г.).

- Andrews D.G., Zubrin R.M. Magnetic sails and interstellar travel // Journal of the British Interplanetary Society. 1990. V. 43. P. 265-272.

- Yamakawa H, Funaki I., Nakayama Y, Fujita K., Ogawa H, Nonaka S, Kuninaka H, Sawai S., Nishida H., Asahi R, Otsu H, Nakashima H. Magneto -plasma sail: An engineering satellite concept and its application for outer planet missions // Acta Astronautica. 2006. № 59. P. 777-784.

- Spencer D.A., Betts B., Bellardo J.M., Diaz A., Plante B., Mansell J.R. The LightSail 2 Solar sailing technology demonstration // Advances in Space Research. 2020. 20p. DOI: 10.1016/j.asr.2020.06.029.

- Alhorn D.C., Casas J.P., Agasid E.F., Adams C.L., Laue G., Kitts C., O'Brien S. NanoSail-D: The small satellite that could! // Proceedings of the 25th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, August 8-11, 2011, Logan, UT, USA. Paper SSC11-VI-1, 5 p.

- Mori O., Sawada H., Funase R., Morimoto M., Endo T, Yamamoto T, Tsuda Y.,Kawakatsu Y., Kawaguchi J. First solar power sail demonstration by IKAROS // Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Aerospace Technology Japan, January 2010, 6 p. DOI: 10.2322/ tastj.8.To_4_25.

- Murayama Y, Ueno K, Oshio Y., Horisawa H., Funaki I. Preliminary results of magnetic field measurements on multi-coil magnetic sail in laboratory experiment // Vacuum. 2019. V. 167. P. 509-513 p. DOI: 10.1016/j.vacuum.2018.05.004.

- Khazanov G., Delamere P., Kabin K., Linde T.J. Fundamentals of the Plasma Sail Concept: magnetohydrodynamic and kinetic studies // Journal of propulsion and power. September-October 2005. V. 21. № 5. P. 853-861, DOI: 10.2514/6.2003-5225.

- Ashida Y., Yamakawa H, Funaki I.; Usui H, Kajimura Y, Kojima H. Thrust evaluation of small-scale magnetic sail spacecraft by three-dimensional particle-in-cell simulation // Journal of propulsion and power. № 1. January-February 2014. V. 30. P. 186-196, DOI: 10.2514/1.B35026.

- Батмунх Н., Оськина К.И., Санни-кова Т.Н., Титов В.Б., Холшевников К.В. Увод астероида с помощью двигателя малой тяги, направленной по трансвер-сали // Астрономический журнал. 2019. Т. 96. № 11. С. 961-968.

- Kajimura Y., Hagiwara T, Oshio Y., Funaki I., Yamakawa H. Thrust performance of magneto plasma sail with a magnetic nozzle // Joint Conference of 30th ISTS, 34th IEPC and 6th NSAT, Kobe-Hyogo, Japan. 2015. 10p.

- Ashida Y, Funaki I., Yamakawa H, Kajimura Y. Analysis of small-scale magneto plasma sail and propulsive characteristics // Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Aerospace Technology Japan. 2014. V. 12. № ists29. P. Tb_11-Tb_18. DOI: 10.2322/tastj.12.Tb_11.

- Высоцкий В.С. Крупномасштабные применения сверхпроводимости спустя столетие после её открытия // Электричество. 2014. № 11. С. 4-16.

- ЗАО «СуперОкс». Режим доступа: http://www.superox.ru (дата обращения 30.05.2019 г.).

- Hoffmann C, Walsh R, Karrer-Mueller E, Pooke D. Design parameters for an HTS flux pump // Physics Procedia. 2012. № 36. P. 1324-1329. DOI: 10.1016/j. phpro.2012.06.299.

- Wild W, Kardashev N.S. et al. Millimetron — a large Russian-European submillimeter space observatory // Experimental Astronomy. 2008. V. 23. P. 221-244.

- Кириченко Д.В., Клеймёнов В.В., Новикова Е.В. Крупногабаритные оптические космические телескопы // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2017. № 7. Т. 60. С. 589-602. DOI: 10.17586/0021-3454-2017-60-7-589-602.

- ГОСТ 25645.135-86. Поле магнитное межпланетное. Пространственная модель регулярного поля. М.: Издательство стандартов, 1986. 10 с.

- Boschetto A., Bottini L, Girolamo C, Tata M. Shape memory activated self-deployable solar sails: small-scale prototypes manufacturing and planarity analysis by 3D Laser scanner // Actuators. 2019. 8. 38. 10 p. DOI: 10.3390/act8020038.