Мамлюкская военная элита в свите султана Каитбая (по материалам записок Абу-л-Бака' ибн ал-Джи'ана о событиях 1477-1478 годов)

Автор: Илюшина М.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Всеобщая история

Статья в выпуске: 2 (57), 2022 года.

Бесплатный доступ

Мамлюки, рабы-воины полиэтнического происхождения, захватили власть в Египте в XIII в. и более двухсот пятидесяти лет оставались независимыми правителями основанного ими государства. Мамлюкские командиры составляли ядро политической элиты, во главе которой стоял султан. В последней трети XV в. проявились новые тенденции формирования политической верхушки мамлюкского государства, что нашло отражение в сочинении бул-Бака' Ибн ал-Джи'ана (1443-1497) «Занимательная речь о путешествии нашего владыки ал-Малика ал-Aшрафа», которое представляет собой отчет о поездке султана ал-Aшрафа Kаитбая (1468-1496) в Сирию с целью инспекции крепостей и военных гарнизонов. «Занимательная речь...» была впервые издана в конце XIX в. (Ibn al-Jian, Abü al-Baqâ' Muhammad ibn Yahyá (d. 1496). Viaggio in Palestina e Soria di Kaid Ba XVIII sultano della II dinastia Mamelucca, fatto nel 1477. Ed. by R.V. Lanzone. Turin: G. B. Paravia etc., 1878), в 1922 г. вышел перевод этого произведения на французский язык (Devonshire, L. Henriette, trans. "Relation d'un voyage du sultan Qaitbay en Palestine et en Syrie", Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale. Vol. 20. P. 1-43). Для настоящей работы было использовано ливанское издание 1984 г. Несмотря на то что со времени публикации сочинения Aбy-л-Бака' прошло уже почти полтора столетия, ценность и значение этого источника изучены сравнительно мало, в зарубежных публикациях по мамлюковедению на него ссылаются эпизодически, а в исследованиях российских ученых, насколько нам известно, он до сих пор не упоминался.

Султанат мамлюков, египет, сирия, ал-ашраф каитбай, политическая элита

Короткий адрес: https://sciup.org/147246423

IDR: 147246423 | УДК: 94(620)"1477/1478":930.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-2-33-41

Текст научной статьи Мамлюкская военная элита в свите султана Каитбая (по материалам записок Абу-л-Бака' ибн ал-Джи'ана о событиях 1477-1478 годов)

Последняя треть XV – начало XVI вв. – переломный этап в истории Египта и Сирии, где к тому времени уже более двухсот лет правили султаны-мамлюки – бывшие военные рабы тюркского происхождения, которые в XIII–XIV вв. завершили освобождение Ближнего Востока от крестоносцев и защитили страны ислама от монгольского завоевания. В XV в. масштабная экспансия Османской империи поставила под угрозу авторитет и могущество мамлюков. Изменение политической и экономической ситуации в регионе вынуждало правителей Египта и Сирии искать новые ресурсы для защиты своих владений и укрепления собственных властных позиций, что повлекло за собой ряд реформ и качественные изменения в составе мамлюкской военно-политической элиты.

В этот период в течение почти тридцати лет власть в государстве мамлюков принадлежала султану ал-Ашрафу Каитбаю (1468–1496), которому пришлось отражать неоднократные вторжения со стороны бейликов Малой Азии и выдержать тяжелую войну с Османами. Напряженная обстановка в Северной Сирии заставила Каитбая предпринять ряд мер для укрепления оборонительных рубежей. В 1477–1478 гг. он лично проинспектировал состояние гарнизонов и крепостей. Эта поездка продолжалась около четырех месяцев и носила полусекретный харак-

тер. Только небольшой отряд мамлюков и малочисленная свита сопровождали султана1. В эту свиту вошел мамлюкский чиновник, служащий армейского ведомства, Бадр-ад-Дин ’Абу-л-Бака’ б. Йахйа Ибн ал-Джи‘ан (1443–1497). Он оставил детальные сообщения о всех событиях и точный отчет о каждом из дней этого путешествия, дополнил их описанием почтовой службы, городов и деревень, сведениями о некоторых представителях военно-политической элиты, улемах (знатоках права и богословия) и чиновниках того времени. Абу-л-Бака’ пишет, что ему довелось повидать на этом пути «и селения, и людей, и деревья, и плоды, и реки, и горы, и диковинки, и чудеса» ( Ibn al-Ji‘an, 1984, p. 7–8, 46).

Уже первые строки основной части памятника, следующей за традиционным введением, в котором автор воздает хвалу Богу и Пророку, а также своему благодетелю – Каитбаю, позволяют получить представление о том, как формировалось ближайшее окружение султана. В поездке Каитбая сопровождал отряд в двадцать пять мамлюков, около десяти чиновников и служащих невысокого ранга и всего несколько эмиров. Кого же из эмиров султан решил взять в это трудное и опасное путешествие?

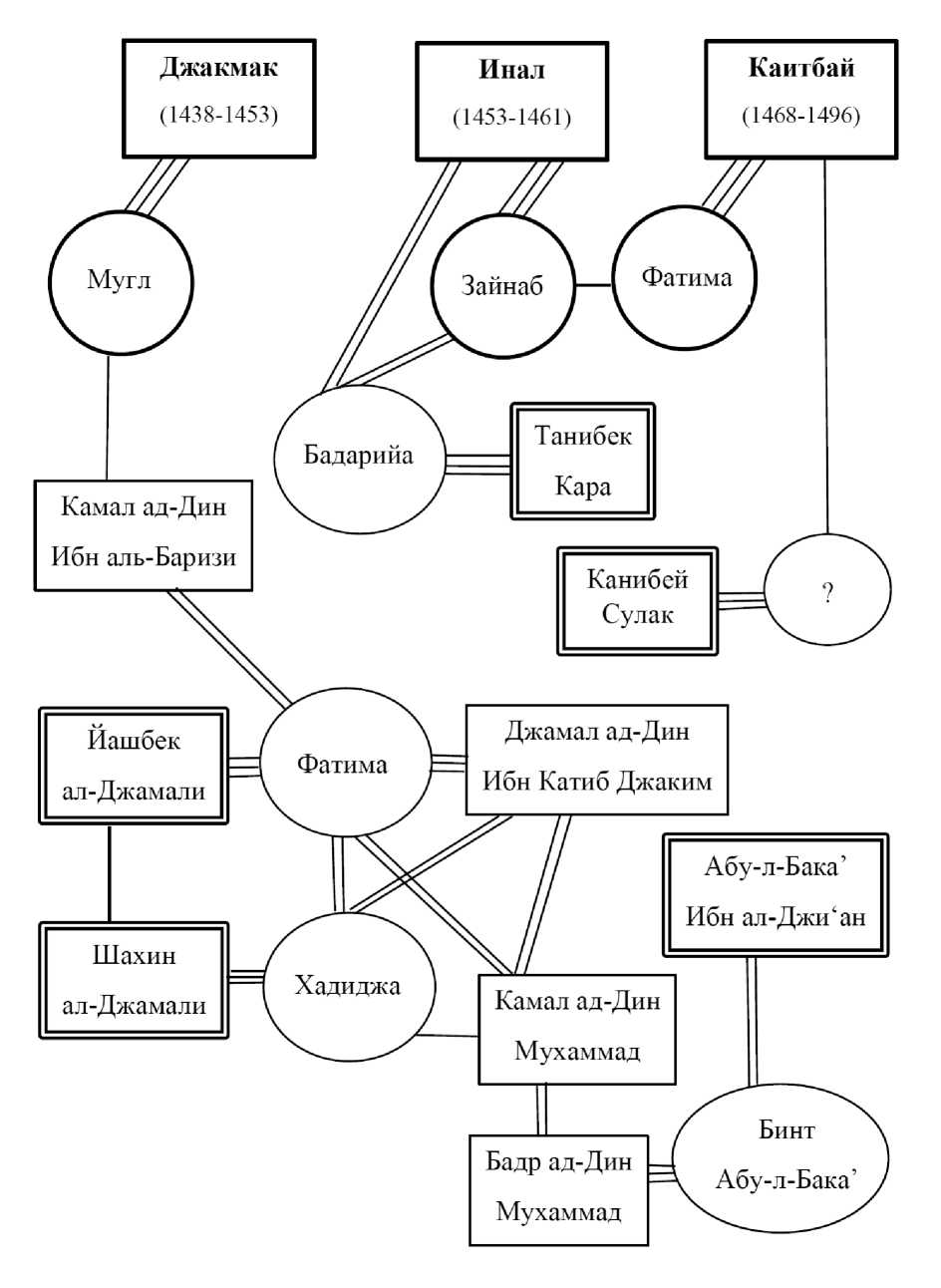

Первым Абу-л-Бака’ упоминает помощника хранителя чернильницы – (al-dawādār al-thānī) Танибека Кару (ум. в 1500 г.) ( Ibn al-Ji‘an, 1984, p. 47). При ранних мамлюках и в первой половине XV в. в функции хранителя чернильницы – давадара входило управление делами султанского двора, а также султанская переписка. К середине XV в. ведомство было расширено, а его роль в государстве стала более весомой. При Каитбае главный давадар получил возможность распоряжаться или, по крайней мере, самым активным образом влиять на распределение основных доходов и расходов и личной казны султана, и казны государственной ( al-Malati , 2002, vol. 6, p. 327) [ Igarashi , 2009, p. 34, 36]. Помощником главного давадара и служил Танибек Кара. Скромная, на первый взгляд, должность помощника хранителя чернильницы не мешала Танибеку быть одним из самых влиятельных эмиров при дворе. Дело в том, что Тани-бек был женат на внучке султана ал-Ашрафа Инала (1453–1461). Поскольку и сам Каитбай был женат на родственнице жены Инала (источники расходятся в том, была ли жена Каитбая сестрой или племянницей супруги Инала), матримониальные узы связывали Танибека Кару и с Ка-итбаем ( al-Malati , 2002, vol. 6, p. 314–315; Ibn al-Himsi , 2000, p. 147). В дальнейшем Танибек Кара продолжил продвижение по карьерной лестнице, дослужился до эмира сотни и главного командира вахты ( Ibn Iyas, 1931–1975, vol. 3, p. 421).

Следующим в списке эмиров, составленным Абу-л-Бака‘, значится второй эмир султанских конюшен (amīr ākhūr al-thānī) Джанибек ал-‘Ала’и Хабиб (ум. в 1487 или 1488). Джанибек принадлежал к числу мамлюков упомянутого выше Инала, позже бежал из Каира и скрывался во владениях Османов ( Ibn Iyas, 1931–1975, vol. 2, p. 414). Каитбай позволил ему вернуться, служить и, по-видимому, не забывал о его опыте пребывания в Малой Азии. Во всяком случае, султан взял Джанибека и в инспекционную поездку, о которой идет речь, а позднее, перед началом первой османо-мамлюкской войны (1485–1491), именно его отправил с посольством к Баязиду II (1481–1512) ( al-Sakhawi , 1992, vol. 3, p. 59).

В свиту султана был также включен Йашбек ал-Джамали. Он занимал пост мухтасиба ( Ibn al-Ji‘an, 1984, p. 47; al-Sakhawi , 1992, vol. 10, p. 276). Мухтасиб контролировал соблюдение правил торговли, точность мер и весов, должен был пресекать спекуляцию, осуществлял контроль за городским ремеслом, назначал квартальных старост. Он имел право на месте наказывать тех, кто был уличен в нарушениях [ Семенова , 2009, c. 521; Хасанов, 1975, с. 391; Tillier , 2017, p. 46]. При ранних мамлюках и в первой половине XV в. на этот пост обычно назначали улемов – представителей гражданской богословской элиты. Позднее это важное финансовое ведомство перешло в управление мамлюков.

Йашбек ал-Джамали, как и упомянутый выше Джанибек ал-‘Ала’и Хабиб, бывал во владениях Османов: в 1473 г. он возглавил посольство, направленное Каитбаем ко двору Мехмеда II (1451–1481) с подарками и поздравлениями по случаю победы, одержанной Османами над Ак-Коюнлу [ Muslu , 2014, p. 131]. После возвращения из поездки в Сирию положение Йашбека ал-Джамали еще более упрочилось. В 1480 г. ему были поручены руководство и контроль за изготовлением и ремонтом оружия и доспехов для мамлюкской армии, а позднее он был назначен наместником султана в Дамаске ( al-Malati , 2002, vol. 7, p. 241) [ Har-El, 1995, p. 208].

Как и Танибек Кара, о котором речь шла выше, Йашбек ал-Джамали был женат на родственнице одного из предшественников Каитбая – племяннице супруги султана аз-Захира Джакмака (1438–1453) ( al-Sakhawi , 1992, vol. 10, p. 276).

Еще одним эмиром, сопровождавшим султана, был Йашбек мин Хайдар, вали (wālī) – глава полицейского ведомства Каира. Вали производил аресты и осуществлял наказания как по непосредственному приказу султана или его наместника, так и по собственной инициативе, должен был пресекать любые нарушения законности и порядка, в том числе и в сфере коммерции, сообщать в вышестоящие инстанции (султану или его представителю) о жалобах на деятельность судей, а также обеспечивать исполнение указов султана относительно гражданских лиц. Еще одной важной функцией вали был сбор пошлин, а также штрафов за неуплату налогов и другие провинности ( Ibn Taghri Birdi , 1990, p. 72, 593) [ Хасанов , 1975, с. 379, 382]. В период правления Каитбая ведомство вали было тесно связано с ведомством мухтасиба, и когда в 1480 г. упомянутый выше Йашбек ал-Джамали отправился в хадж вместе с султаном, полномочия мухтасиба были временно переданы Йашбеку мин Хайдару ( al-Malati , 2002, vol. 7, p. 243).

Вошел в свиту султана и эмир Шахин ал-Джамали. Это был брат Йашбека ал-Джамали и вольноотпущенник одного из главных чиновников финансового ведомства Джамал ад-Дина Ибн Катиба Джакима (ум. 1458) ( al-Sakhawi , 1992, vol. 10, p. 276, 322–323). Шахин ал-Джамали, как и перечисленные выше мамлюки, был эмиром невысокого ранга, но, будучи воспитанным под покровительством своего хозяина – Ибн Катиба Джакима, он получил не только военную подготовку, но и хорошее образование, изучал юриспруденцию и математику. Каитбай был знаком с Шахином еще до того, как стал султаном, а после вступления на престол назначил его наместником Джидды. Джидда была крупнейшим портом на Красном море. Торговля, которая осуществлялась в Джидде и имела огромный оборот, приносила существенную прибыль государству Мамлюков. Причем речь шла не только о пошлинах. В период правления ал-Ашрафа Барсбая (1422–1438) была установлена монополия султана на торговлю пряностями и целым рядом других товаров. Каждый год специальный чиновник султана отправлялся в Хиджаз, чтобы контролировать таможенные сборы, по окончании сезона он возвращался в Каир [ Labib , 1965, S. 380]. Позднее, при Джакмаке, мамлюки пошли на некоторые уступки и отказались от части монополий, введенных ранее, но сохранили за собой контроль над Джиддой, которая формально находилась под юрисдикцией шерифа Мекки2. В таких условиях роль наместника Джидды, который должен был обеспечивать не только безопасность порта, города и торговли, но и постоянный приток денег в казну султана, была особенно значимой.

Шахин ал-Джамали успешно справлялся с этими непростыми задачами в течение почти десяти лет [ Meloy , 2010, p. 141–162, 169]. Его статус и связи с семьей одного из султанов – предшественников Каитбая (об этом пойдет речь ниже) давали ему необходимый авторитет, а всестороннее образование и опыт службы в финансовых ведомствах, который он получил под началом своего хозяина, Джамал ад-Дина Ибн Катиба Джакима, позволяли установить необходимые контакты с шерифом и ‘ улемами Мекки и с торговой элитой Джидды. Шахин ал-Джамали заслужил доверие и уважение в богословских и коммерческих кругах3 ( al-Malati , 2002, vol. 8, p. 179–180). Он умело поддерживал баланс между финансовыми интересами султана, торговцев Джидды и мекканских властей, что было особенно важно в условиях растущей военной угрозы со стороны бейликов Малой Азии и Османов, когда Каитбей остро нуждался в деньгах.

Вернемся к вопросу о матримониальных узах, которые связывали Шахина ал-Джамали с семьей одного из мамлюкских султанов. Дело в том, что Шахин был женат на внучатой племяннице Мугл, супруги Джакмака (рисунок). Причудливым на первый взгляд, но обычным для мамлюкской элиты того времени образом были связаны семьи братьев – Йашбека и Шахина ал-Джамали: Йашбек женился на племяннице Мугл, Фатиме, когда она овдовела после смерти Джамал ад-Дина Ибн Катиба Джакима. К этому времени у Фатимы было уже трое детей, в том числе и Хадиджа (ум. в 1486). На этой Хадидже, дочери Фатимы и своего хозяина, Джамал адДина Ибн Катиба Джакима, т.е. падчерице своего брата, и женился Шахин ( al-Sakhawi , 1992, vol. 3, p. 293–294). Матримониальные узы связывали братьев ал-Джамали и с автором сочинения о путешествии Каитбая – Абу-л-Бака‘. Дело в том, что дочь Абу-л-Бака‘ была замужем за племянником Хадиджи [ Martel-Thoumian , 1991, p. 285–286, 292].

Рис. Матримониальные и родственные связи участников путешествия: имена участников путешествия помещены в двойную рамку; тройная черта соединяет рамки с именами супругов, двойная – детей и родителей, одной чертой соединены рамки с именами прочих родственников (братьев, сестер, племянников и т.п.)

Следующим после Шахина ал-Джамали Абу-л-Бака’ называет Алмаса ал-Мухаммади ал-Ашрафи, молодого воспитанника Каитбая. В 1473 г. он был переведен из отряда привилегированных гвардейцев султана на должность устадара ас-сухба – эмира, ответственного за доставку кушаний и напитков к столу султана ( al-Malati , 2002, vol. 7, p. 78). Такое назначение было знаком особого доверия со стороны султана, а для самого мамлюка могло стать отличным стартом для дальнейшей карьеры. Полномочия и обязанности устадара ас-сухба во второй половине XV в. распространялись далеко за пределы кухни и кладовой. Сразу же после назначения на новую должность Алмас получил поручение возглавить посольство к Османам. И только через несколько месяцев, когда все приготовления были завершены, Каитбай, вероятно, опасаясь нарушить дипломатический протокол и оскорбить Мехмеда II, решил поставить во главе посольства упомянутого выше Йашбека ал-Джамали, который был старше Алмаса и по годам, и по званию. Алмас тем временем продолжал продвигаться по службе. После возвращения из поездки, о которой идет речь, он был назначен директором кладовой напитков и десертов. При Каитбае директор кладовой входил в высший офицерский состав и как один из приближенных султана мог выполнять важные и ответственные поручения, в том числе и те, которые были связаны с осуществлением перестановок в военной и гражданской управленческой элите ( Ibn Taghri Birdi , 1992, vol. 16, p. 341–342). В 1481 г. Алмас был назначен наместником султана в Сафаде, центре одной из сирийских провинций, но в 1484 г. он погиб в возрасте неполных тридцати лет ( al-Malati , 2002, vol. 7, p. 279, 389).

Последним эмиром в списке, составленном Абу-л-Бака’, значится Канибай Сулак (ум. в 1480). Каитбай знал его еще до своего вступления на престол и выдал за него замуж одну из своих родственниц. После того как Каитбай стал султаном Канибай, не имея высокого звания, как и все перечисленные выше эмиры, занял влиятельное положение при дворе ( al-Sakhawi , 1992, vol. 6, p. 196). Канибай принял участие в знаменитом походе Йашбека в Малую Азию, и именно он в 1472 г. привез в Каир долгожданное известие о пленении правителя Дулкадира Шах-Сувара (1466–1472), который в течение нескольких лет вел враждебные действия против мамлюков, разоряя области Северной Сирии ( al-Malati , 2002, vol. 7, p. 41; Ibn Iyas, vol. 3, 164–165).

Итак, всего семь эмиров сопровождали Каитбая в поездке, предпринятой в условиях растущего напряжения в отношениях с Османами. Поскольку основная цель этой небольшой экспедиции состояла в том, чтобы оценить положение тех крепостей, городов, населенных пунктов, которые уже подвергались нападениям со стороны Дулкадира, Карамана, Ак-Коюнлу и которым еще предстояло принять на себя удар османской армии, в отряд Каитбая были включены эмиры, имевшие некоторое представление о военной организации потенциального врага по своему опыту пребывания в Малой Азии, но таких эмиров было всего двое. Большую часть свиты султана составили те мамлюки, служба которых была так или иначе связана с финансовой сферой, пополнением казны султана: второй давадар Танибек Кара, мухтасиб Йашбек ал-Джамали, вали Йашбек мин Хайдар, наместник Джидды Шахин ал-Джамали. Дело в том, что уже в первые годы правления Каитбая вопрос обеспечения армии приобрел особое значение. На фоне укрепления имперских амбиций Османов, которые неуклонно расширяли свои владения и на западе, и на востоке, позиции мамлюков в пограничных с Сирией бейликах Малой Азии были значительно ослаблены. Предшественникам Каитбая еще удавалось с помощью дипломатических шагов и отдельных карательных рейдов сохранять хотя бы формально положение сюзерена по отношению к правителям небольших княжеств Восточной Анатолии. Но после смерти султана аз-Захира Хушкадама (1461–1467), когда государство мамлюков переживало тяжелый политический кризис, дулкадириты перешли к открытым военным действиям. Пограничные крепости оказались в руках Шах-Сувара, обширные области севернее Алеппо подверглись разграблению, а наместник Сирии попал в плен. Ситуация осложнялась тем, что Шах-Сувар объединил силы с Османами [Har-El, 1995, p. 89] (Ibn Taghri Birdi, 1992, vol. 16, p. 323–324). Серьезную опасность представляла и растущая держава Ак Коюнлу, армия которой в 1472 г. подошла к предместьям Алеппо. Амбициозные намерения Узун Хасана (1453–1478) состояли не только в том, чтобы расширить территорию Ак Коюнлу, но и в том, чтобы оспорить авторитет османского султана-воителя (гази4) и мамлюкского султана, имевшего высокий статус хранителя обоих священных городов5, распространить свое влияние вплоть до Хиджаза [Sievert, 2003, S. 38]. Перед Каитбаем стояла сложная задача защиты своих владений от внеш- них вторжений. Не только власть султана, но и территориальная целостность государства мамлюков зависела о того, будет ли достаточно в казне султана средств для отправки военных частей в Сирию. В такой ситуации Каитбай провел кардинальную реконфигурацию управления финансовыми ведомствами. Центральное управление было поручено ближайшему соратнику и родственнику султана – эмиру Йашбеку мин Махди (ум. в 1480), главному давадару. Для Каит-бая, который в условиях военной угрозы и внутриполитического кризиса, стремился всеми средствами пополнить казну, концентрация управления финансовыми ведомствами в руках его доверенных эмиров была важной стратегической задачей. Другие должности в сфере управления финансами султан тоже передавал своим приближенным. В целом, в период правления Ка-итбая становится заметной тенденция назначать управляющих различными финансовыми ведомствами, а также поручать отдельные финансовые операции тем, кому султан доверял лично, причем независимо от их ранга [Igarashi, 2009, p. 36, 42–48]. Именно такие эмиры и вошли в свиту султана согласно свидетельству Абу-л-Бака’ Ибн ал-Джи‘ана.

Другим немаловажным критерием, который принимался во внимание, когда того или иного мамлюка допускали в высшую политическую элиту государства в бурджитский период, было наличие матримониальных связей с семьей султана. Все бурджитские султаны, за исключением одного, аз-Захира Йалбая (1467–1468), были женаты на дочерях, сестрах, вдовах, бывших женах или наложницах своих предшественников. Связь с семьей султана по женской линии играла весьма существенную роль в политической карьере любого мамлюка [ D’Hulster , Van Steenbergen , 2013]. Четверо из семи эмиров из свиты султана, также как и сам Абу-л-Бака’ – тоже участник путешествия султана в Сирию, имели матримониальные связи с семьей Каитбая или других султанов- бурджитов.

Состав небольшой группы эмиров, зафиксированный в записках Абу-л-Бака’ Ибн ал-Джи‘ана, отражает две заметные тенденции в формировании ближайшего окружения мамлюкских султанов. Одна из них, связанная с особыми условиями карьерного роста для тех, кто имел матримониальные связи с семьей правителя, не редкость в истории элит как в Средние века, так и в более позднее время. Специфика формирования именно мамлюкской, и особенно бурджитской элиты, состояла в том, что кровнородственные связи, если и не отвергалась полностью, то определенно были гораздо менее значимыми, чем матримониальные. Значение, которое придавалось матримониальным связям в политике и государственном управлении султаната Бурджитов, нашло отражение во многих источниках мамлюкской эпохи, но записки Ибн ал-Джи‘ана показывают, что эти связи играли роль не только в «большой политической игре» или карьере крупных эмиров, но и в формировании малого круга доверенных лиц султана.

Вторая тенденция, связанная с продвижением в политическую элиту эмиров-администраторов, возглавлявших финансовые ведомства, сформировалась в период правления Каитбая и была новым явлением в политической жизни Султаната. «Отчет» о поездке султана, составленный Абу-л-Бака’ ибн ал-Джи‘аном, показал, насколько важны были для султана те эмиры, которые обладали опытом деятельности в финансовой сфере, которые могли оценить не только состояние фортификаций, но и то, сколько средств понадобится для их эффективной защиты, а главное – обеспечить поступление этих средств в казну. Реорганизация управления финансовыми ведомствами, отразившаяся на принципах формирования политической элиты, личный контроль за укреплением линии обороны и положением военных гарнизонов, которые осуществлял Каитбай, принесли свои результаты: в первой войне с Османами мамлюкам удалось отстоять рубежи своего государства и одержать победу.

Столь подробного списка эмиров, сопровождавших Каитбая в его путешествии, который представлен в записках Абу-л-Бака’, нет ни в одном другом источнике этого периода. Сочинение Абу-л-Бака‘ дает нам возможность увидеть приближенных и советников султана, тех, кто не всегда заметен за сообщениями хронистов о наиболее значимых событиях, военных или политических конфликтах, перестановках в административном аппарате Султаната

Список литературы Мамлюкская военная элита в свите султана Каитбая (по материалам записок Абу-л-Бака' ибн ал-Джи'ана о событиях 1477-1478 годов)

- Семенова Л.А. Государство Мамлюков в Египте // История Востока. Т. 2. Восток в Средние века / отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян. М.: Восточная литература РАН, 2009. С. 518-524.

- Хасанов A.A. Система управления и суда в мамлюкском Египте конца XIV - начала XVI веков // История и экономика стран Арабского Востока и Северной Африки. М.: Наука, 1975. С. 364-385.

- Annoshahr A. The Ghazi sultans and the frontiers of Islam: a comparative study of late medieval and early modern periods. New York: Routledge, 2009. 196 p.

- D'Hulster K., Van Steenbergen J. The "family-in-law Impulse" in Mamluk marriage policy // Annales Islamologiques. 2013. Vol. 47. P. 61-82.

- Har-El S. Struggle for Domination in the Middle East. The Ottoman-Mamluk War 1485-1491. Leiden; New York; Koln: E.J. Brill, 1995. 238 p.