"Маньчжуро-монгольские" луки из фондов Национального музея Республики Бурятии

Автор: Соловьев А.И., Харитонов Р.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа серии предметов, отнесенных авторами к «маньчжуро-монгольской» конструкции, из фондов Национального музея Республики Бурятии. Для характеристики предметов применяется разработанный авторами метод, основанный на анализе общей геометрии и морфологических особенностей целого изделия. Данный подход может дополнить традиционный типологический анализ, базирующийся на разделении предметов по форме роговых и костяных накладок и взаимному расположению их на деревянном каркасе лука. В результате проведенного анализа из всего массива коллекции выделены четыре предмета, конструктивные и декоративные особенности которых наиболее близки к традиционным маньчжурским лукам и отличаются от местных самобытных бурятских изделий. В статье приводится подробное описание луков, включая размеры изделий и технические характеристики. Такие предметы значительно отличаются по толщине и ширине в различных функциональных зонах. Кроме того, им присущи изогнутые в направлении спинки лука плечи, длинные переходные зоны между упругими плечами и концами, образованные за счет дополнительного ребра со стороны спинки лука, длинные концевые зоны жесткости. Характер декора и использованных материалов, в т.ч. кожи ската, свидетельствует о китайском происхождении двух предметов. Два других, вероятно, представляют собой локальные варианты маньчжурской конструкции. Одно из китайских изделий может быть, исходя из его параметров и размеров, интерпретировано как детский лук. Особенности предметов свидетельствуют о генетической связи конструкций всех предметов и актуализируют дальнейшее обращение к подобного рода материалам для определения локальных и хронологических особенностей традиционных луков с различных территорий Азии.

Национальный музей республики бурятии, традиционный лук, китай, маньчжуры, накладки

Короткий адрес: https://sciup.org/145145134

IDR: 145145134 | УДК: 903.223 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.620-627

Текст научной статьи "Маньчжуро-монгольские" луки из фондов Национального музея Республики Бурятии

Изучение луков и стрел народов прошлого является одной из актуальных тем оружиеведческих исследований. Начиная с конца XIX в. было опубликовано множество специализированных работ, освещавших этот вид ручного метательного оружия и аспекты его использования и изготовления [Анучин, 1887; Медведев, 1966; Худяков, 1993]. Подавляющее большинство исследований базировалось на анализе археологизированных остатков реальных изделий, представленных роговыми или костяными накладками кибити, а также стилизованными изображениями на скалах или страницах во сточных летописных сводов, не позволяющих уверенно говорить о сопряжении между собой деталей конструкции и техниче ских особенностях изделия, определяющих его внешний вид и эксплуатационные возможности. Соответственно, имеющиеся реконструкции исходят из типологии таких деталей и являют собой авторские представления об облике изделия; они выполняются, как правило, по интуитивно-априорной схеме, демонстрируют читателю варианты размещения костно-роговых деталей на кибити и луки стандартной м-образной формы, преимущественно с натянутой тетивой. Вместе с тем даже беглое обращение к этнографическим материалам показывает, что при всем формальном сходстве изделий в русле производственной традиции существовала значительная вариабельность технических решений, определявших особенности работы оружия и, в конечном итоге, уже с позиций археологической науки, его типологию. Удивительно долгая «жизнь» этого, на первый взгляд, простого механизма позволяет ретроспективно перекинуть пока еще шаткий мостик от его поздних форм к ранним. В связи с этим для понимания общих закономерностей работы различных вариантов конструкций метательного оружия, выяснения характера отдельных его усовершенствований и технических приемов, используемых в процессе его изготовления, особую актуальность приобретает обращение к поздним, целиком сохранившимся изделиям.

Так, крупная коллекция традиционных луков XVIII–XX вв. хранится в фондах Национального музея Республики Бурятии. Поскольку большая ее часть формировалась до середины прошлого века, для большинства предметов нет информации о ме- сте и времени изготовления, что во многом осложняет работу как с отдельными предметами, так и со всей коллекцией в целом. В определенной степени решить вопрос культурной идентификации предметов позволило обращение к материалам с соседних территорий.

Одним из государств, культурные традиции которого оказали заметное влияние на историю народов Южной Сибири и Центральной Азии, была Цинская империя. В по следние годы значительно актуализировалась проблематика исследования цинского ручного метательного оружия, особенно за рубежом, в немалой степени инициированная наличием в фондах китайских музеев большого числа прекрасно сохранившихся экземпляров. Особый интерес для нас представляет работа П. Деккера, который в формате электронного ресурса изложил основные конструктивные особенности традиционного маньчжурского лука, процесс его изготовления, специфику декора и техники китайской стрельбы. Большое внимание он уделил анализу изобразительных источников. По мнению автора, развитие и распространение рассматриваемой конструкции связано главным образом с маньчжурскими завоеваниями [Dekker, 2012].

Маньчжурские луки были достаточно массивными, имели небольшую округлую в сечении рукоять, сравнительно широкие и тонкие плечи (сечение которых чаще всего близко к уплощенному эллипсу), длинные отчетливо выраженные переходные зоны, необходимые для формирования нужного угла между упругим плечом и негнущимся концом, в которых горизонтальное эллиптическое сечение трансформировалось в подпятиугольное за счет появления дополнительного ребра со стороны спинки. Последнее постепенно увеличивалось в сторону окончаний, утолщая корпус лука, который завершался длинными прямыми концевыми зонами жесткости. Чаще всего по своей геометрии такие луки в положении без тетивы были закрытыми или полуоткрытыми. Такие различия были связаны со степенью изначального изгиба деревянной основы и количеством наклеенных сухожилий, сокращение которых стягивало в обратном направлении упругие плечи. Поздние маньчжурские луки были украшены мозаиками или аппликациями, кожей ската или змеи и ярко окрашены.

Со временем исходная маньчжурская конструкция была адаптирована соседними народами – варьировалась длина изделия и отдельных его функциональных зон, применялись иные доступные материалы. Но основные конструктивные особенности модели не менялись. Это не позволяет считать все позднесредневековые луки из китайских музейных коллекций классическими маньчжурскими. В настоящий момент без дополнительных данных трудно выделить конкретные варианты маньчжурской конструкции. Целесообразнее будет пока охарактеризовать рассмотренные ниже предметы как «маньчжуро-монгольские».

В коллекции Национального музея Республики Бурятии имеются четыре «маньчжуро-монгольских» лука. Это предметы с инвентарными номерами МИБ ОФ 1152 (рис. 1, 2; 2), МИБ ОФ 1155 (рис. 1, 4; 3), МИБ ОФ 11667/1 (рис. 1, 3; 4), НМБ ОФ 20889 (рис. 1, 1; 5), в обозначении которых для краткости изложения будем использовать последнюю цифру шифра. Отметим, что № 2 ᴎ № 9 (рис. 2, 5) наиболее близки к клас- сической маньчжурской конструкции. Кроме выраженных морфологических особенностей их отличает яркий декор и использование кожи ската.

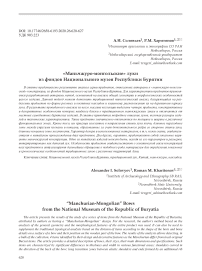

Исходная геометрия всех предметов незначительно повреждена: № 2 (рис. 2) долгое время хранился с надетой тетивой, вследствие чего плечи равномерно выгнуты в направлении живота. У № 5 (рис. 3) одно плечо незначительно выпрямлено из-за повреждения сухожильной оклейки. У № 7/1 (рис. 4) искривлена ось по спинке, одно плечо заметно перекручено, геометрия же второго не повреждена. У № 9 (рис. 5) тоже незначительно перекручено одно плечо. Несмотря на повреждения, основные морфологические особенности изделий остались в исходном виде. Все луки изначально были полуоткрытыми: окончания корпуса в положении без тетивы направлены вперед, угол между ними и рукоятью составляет 134–90°. Исключение составляет изделие № 9, которое по общей геометрии относится к закрытым: угол между окончаниями и рукоятью составляет до 89°.

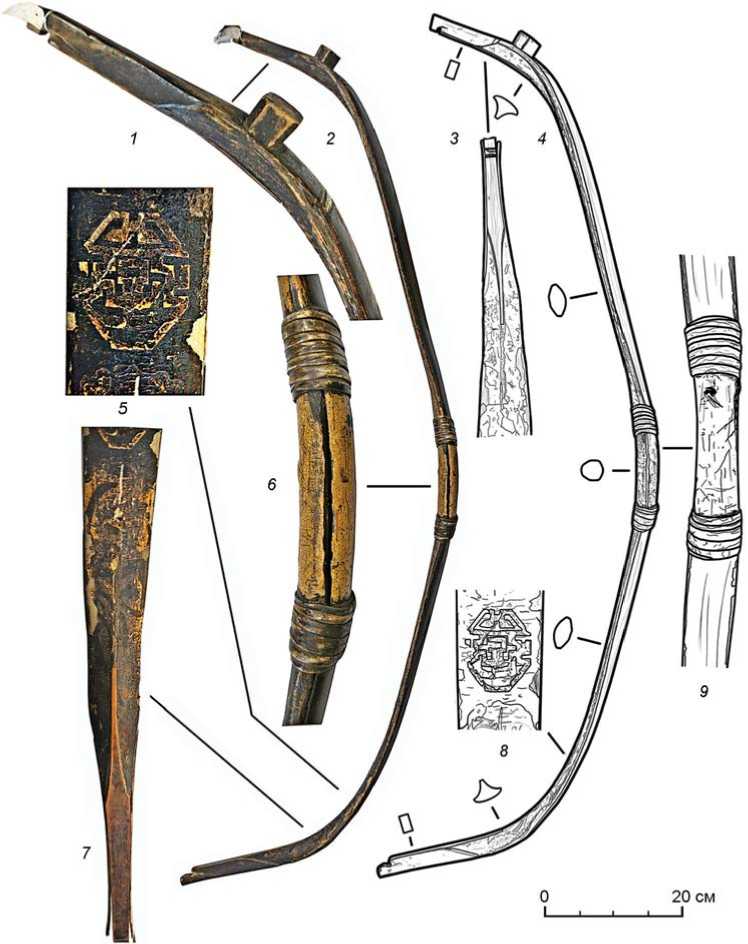

Рис. 1. « Маньчжуро-монгольские» луки из фондов Национального музея Республики Бурятии.

1 – НМБ ОФ 20889; 2 – МИБ ОФ 1152; 3 – МИБ ОФ 11667/1; 4 – МИБ ОФ 1155.

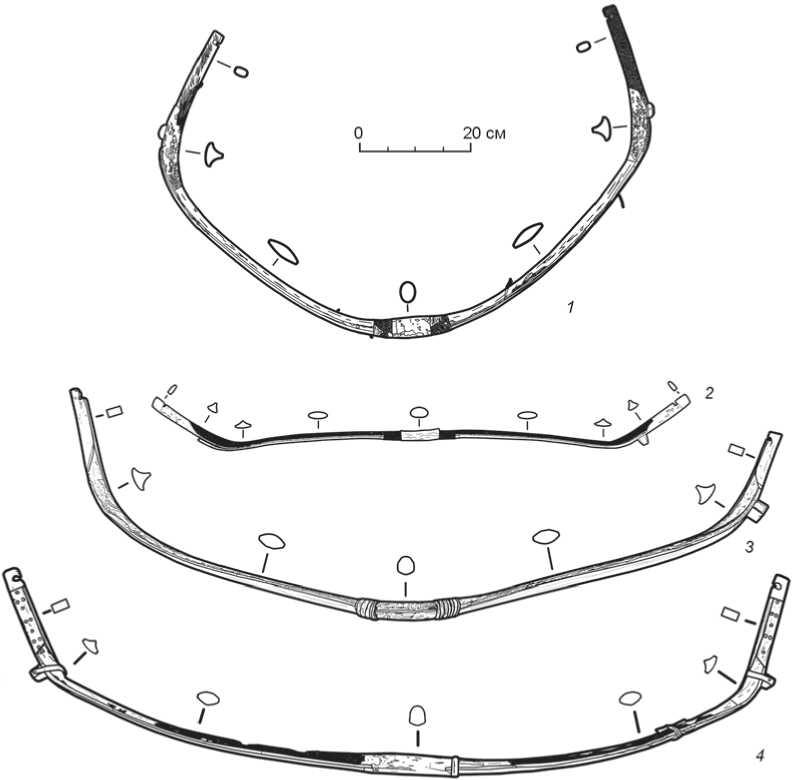

Каждый предмет уникален, размеры отдельных зон значительно разнятся, однако все основные конструктивные элементы выполнены в одном стиле, что говорит об общем происхождении конструкции. Длина изделий колеблется в пределах 160–165 см, плечи симметричны. Исключением является изделие № 2, которое, вероятно, относится к детским, о чем говорят как его размеры – всего 100 см длины, так и пропорции. Спинка изделия по плечам и рукояти усилена сухожилиями. Особенностью конструкции является значительное изменение толщины и ширины между разными участками корпуса.

Рукояти изделий имеют округло е сечение в центральной части, от которой в направлении упругих плеч область хвата плавно утончается с 3–3,5 см до 2,8–2,5 см (у № 2 с 1,7 см до 1,4 см), одновременно незначительно расширяясь с 2,2– 2,9 см до 3–3,2 см (у рукояти № 2 ширина неизменна –2,6 см). У большинства предметов область хвата представлена сравнительно небольшим участком корпуса длиной 7–10 см и отделена от упругих плеч декоративными элементами из кожи ската – № 2 ᴎ № 9 (рис. 2, 5 , 9 ; 5, 3 , 8 ) или кожаной обмоткой – № 7/1 (рис. 4, 6 , 9 ) длиной 4–7 см, под которыми обводы

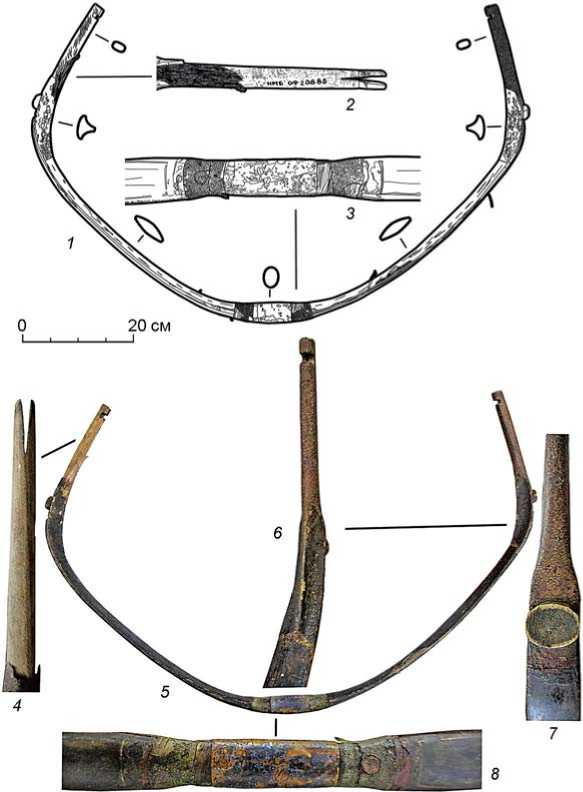

Рис. 2. Детский лук, инв. номер МИБ ОФ 1152 (№ 2).

1 , 6 – декор упругого плеча; 2 – спинка; 3 – боковая поверхность; 4 – боковая поверхность негнущегося конца; 5 – внутренняя поверхность рукояти; 7 – боковая поверхность с обозначением расположения сухожилий; 8 – боковая поверхность с обозначением декора; 9 – вну-

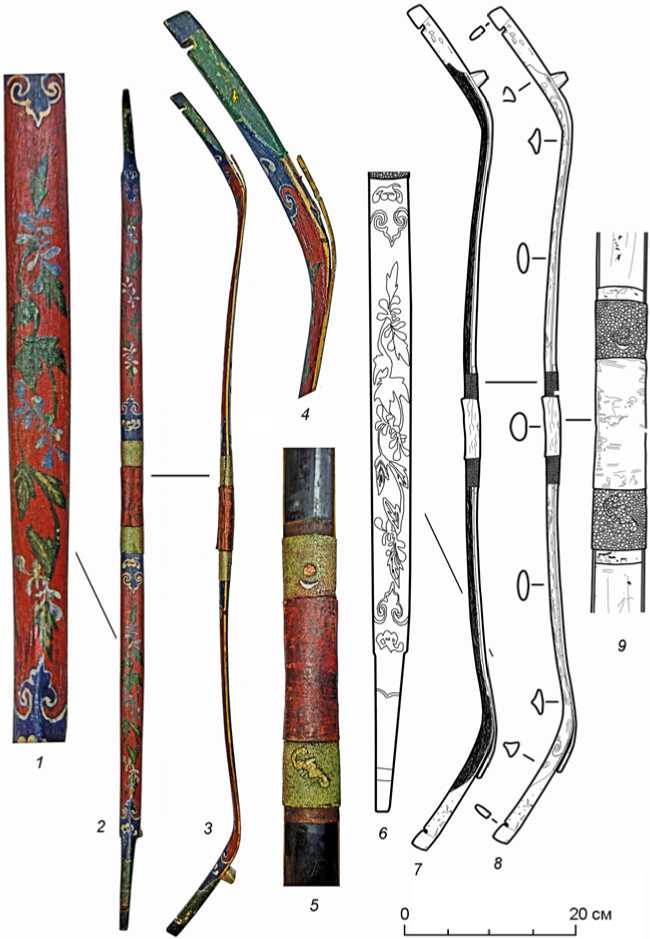

рукояти продолжают расширяться в поперечной проекции и утончаться в продольном сечении по направлению к упругим плечам. Исключением является лук № 5, область хвата которого особо не выделена, а рукоять длиной 14 см плавно переходит в упругие плечи (рис. 3, 7). Для оформления области хвата лука, кроме отмеченных кожи ската и обмотки, использовалась оклейка кожей и берестой.

Упругие плечи от рукояти в направлении концов продолжают плавно расширяться с 3–4 см от декоративных элементов до достижения максимальной ширины и утончаться, после чего незначительно сужаются и утолщаются до переходных зон. Минимальная толщина плеч 1,2–1,7 см при максимальной тренняя поверхность рукояти.

ширине 4,0–4,5 см. Параметры детского лука аналогичны: 0,9 см и 2,7 см соответственно. Длина упругих плеч составляет 30 см (№ 2), 43 см (№ 9) и 50 см (№ 5, № 7/1). Внутренняя поверхность всех луков укреплена плечевыми фронтальными накладками из полого рога. Форма и размеры накладок повторяют форму тыльной поверхности корпуса, охватывая не только зоны упругости, но и часть переходных зон между упругими плечами и концами. Окончания пластин чаще всего скрыты – стык с рукоятью закрывался кожаной обмоткой, берестой или кожей ската, противоположный конец оклеивался берестой. Нередко на деревянной основе в районе переходных

Рис. 3. Лук, инв. номер МИБ ОФ 1155 (№ 5).

1 – внешняя поверхность упругого плеча; 2 – внутренняя поверхность упругого плеча; 3 – боковая поверхность; 4 – боковая поверхность негнущегося конца; 5 – внешняя поверхность негнущегося конца; 6 – проекция боковой стороны; 7 – внутренняя поверхность рукояти.

длинные цельные пластины, что свидетельствует о высоком качестве используемого сырья.

Боковая поверхность изделий № 2 ᴎ № 5 вдоль упругих плеч и переходных зон снабжалась дополнительными конструктивными элементами – тонкими пластинками (шириной 0,1–0,2 см у № 2 ᴎ 0,3– 0,5 см № 5), скрывающими боковую поверхно сть деревянной основы. Интересно, что боковой конструктивный элемент № 5 (рис. 3, 4 ) составной ᴎ изготовлен из достаточно жесткого рога оленевых. Те же дета-ᴫᴎ у № 2 (рис. 2, 4 ), вероятно, сделаны из бамбука.

Параметры ᴎ морфология переходных зон у всех изделий до ста-точно близки. В этих областях постепенное возрастание же стко сти достигалось за счет трансформации поперечного эллиптического сечения к подпятиугольному. Длина каждого из переходов составляет 5,5 см (№ 2), 9 см (№ 5), 12 см (№ 7/1) ᴎ 16 см (№ 9). Со стороны спинки появляется дополнительное ребро, которое увеличивается по мере приближения к концу лука, утолщая тем самым корпус с 2,0 см до 2,5 см, только на детском толщина увеличивалась с 1,1 см до 1,6 см. В этих же областях увеличивается изгиб корпуса, образуя угол между негнущимися концами ᴎ упругими плечами. Ширина переходных зон в сторону концов плавно уменьшалась до 2,3 см (№ 9) ᴎ до 1,7–1,8 см на всех остальных луках. С внутренней стороны они укреплялись фронтальными плечевыми накладками, которые состы- зон между упругими плечами и концами выпиливался небольшой выступ, к которому стыковалась роговая пластина. Таким образом, плечевые накладки состыковывались прямо с выступающей частью деревянной основы. Такие элементы надежно фиксируются на предмете № 9 (рис. 5, 7). На остальных предметах они скрыты под берестой, однако, вероятнее всего, имеются на всех луках кроме № 5. Следует отметить, что № 5 – это единственный предмет, плечевые фронтальные накладки которого составные (40 см и 15 см на одно плечо и 38 см и 17 см – на другое). На остальных предметах использовались ковывались с выступами деревянной основы. Иное устройство демонстрируют переходные зоны у изделия № 5, которые полностью закрывались плечевыми фронтальными накладками.

Такие переходные зоны являются характерной особенностью маньчжурских луков, которая сохранилась на всех локальных вариантах конструкции. Именно за счет дополнительного ребра удавалось укрепить переходную область между зонами жесткости (концевые части лука) ᴎ упругости (упругие плечи), позволяя равномерно перераспределить нагрузку на эту область.

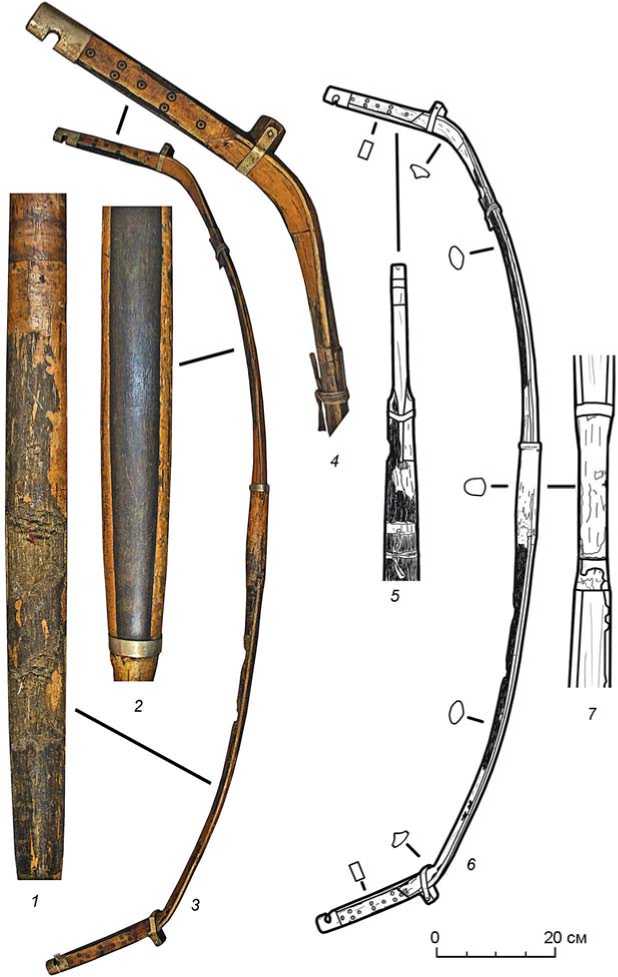

Рис. 4. Лук, инв. номер МИБ ОФ 11667/1 (№ 7/1).

1 – боковая поверхность негнущегося конца; 2 – боковая поверхность; 3 , 7 – внешняя поверхность негнущегося конца; 4 – проекция боковой стороны; 5 , 8 – элемент декора; 6 – боковая поверхность рукояти; 9 – внутренняя поверхность рукояти.

В жестких негнущихся концах сечение относительно переходных зон снова меняется на подпрямоугольное или эллипсовидное. Длина концов составляет 8 см у № 2, 13 см у № 7/1 и 16 см у № 5 и № 9. Ширина корпуса в этих областях в направлении окончаний плавно уменьшается до 1,0–1,5 см либо остается неизменной относительно переходных зон, толщина же фактически не изменяется. На луках № 5 и № 7/1 концы со всех четырех сторон укреплены накладками: концевыми фронтальными, боковыми и тыльными (рис. 3, 4 , 5 ; 4, 1 , 3 ). Накладки имеют схожую форму, повторяющую обводы поверхности корпуса: фронтальные с плавным сужением к окончанию длиной 17 см на обоих луках;

боковые трапециевидные со скошенной нижней гранью длиной 16 см у № 5 и 13 см у № 7/1; тыльные с фигурным сужением, узкая область которых охватывает небольшую часть дополнительного ребра переходной зоны длиной ок. 20 см на обоих луках. Интересно, что в обоих случаях фронтальные и тыльные накладки изготовлены из сравнительно упругого полого рога, который не сохраняется при археологизации материала. Боковые накладки у № 5 сделаны из рога оленевых или кости. Те же пластины у № 7/1 изготовлены, как и остальные накладки, из полого рога.

В концы лука № 9 вклеивались роговые вкладыши с вырезами для тетивы, которые вставлялись в клино-

Рис. 5. Лук, инв. номер НМБ ОФ 20889 (№ 9).

1 , 5 – боковая поверхность; 2 – внешняя поверхность негнущегося конца; 3 , 8 – внутренняя поверхность рукояти; 4 – внутренняя поверхность негнущегося конца; 6 – внешняя поверхность переходной зоны и негнущегося конца; 7 – внутренняя поверхность переходной зоны с подпоркой для тетивы.

видный вырез на деревянной основе (рис. 5, 2 , 4 ). Сохранился только один вкладыш из полого рога.

Все предметы снабжались деревянными или роговыми подпорками для тетивы, расположенными в районе переходных зон на поверхности упомянутых деревянных площадок, к которым стыковались плечевые фронтальные пластины. Среди таких элементов встречаются трапециевидные с выгнутой площадкой, с восьмиугольной площадкой, конической формы (рис. 4, 1 , 5, 7 ). В ряде случаев на присутствие таких элементов указывают следы на поверхности корпуса.

Для защиты деревянной основы и сухожилий от влаги с внешней стороны корпус лука покрывали различными материалами. Все детально изученные предметы по упругим плечам и рукояти оклеены берестой (концы покрывались другим материалом, накладками или не покрывались вовсе).

Детский лук № 2 берестой не покрывался совсем – сухожилия окрашивались краской (рис. 2, 1 , 2 ). На одном из концов № 9 сохранилась сплошная оклейка из кожи ската (рис. 5, 6 , 7 ).

Луки китайского производства зачастую ярко декорированы. Так, на поверхности полосок из кожи ската, расположенных у лука № 2 на переходной зоне между рукоятью и упругими плечами, инкрустированы луна и месяц на одной и летучая мышь на другой (рис. 2, 5 , 9 ). Разные области изделия тонировались синим или красным цветом (рис. 2, 1–4 ). На красном участке плечи расписывались растительным орнаментом из листьев и бутонов белого и синего цветов (рис. 2, 1 , 2 , 6 ). Переходные зоны от рукояти к плечам и, соответственно, от плеча к жестким концам лука окрашены в синий цвет. Сами концы до выреза для тетивы окрашены в зеленый цвет, а небольшой участок после выреза – в черный.

У лука № 9 на полоске кожи ската в районе рукояти со стороны спинки были изображены аналогичные изделию № 2 луна и месяц (рис. 5, 3 , 8 ). Поверх бересты на упругих плечах и рукояти (концы и переходы от рукояти к плечам оклеивались кожей ската) также прослеживаются следы окрашивания. Лук № 7/1 по внешней поверхности упругих плеч и переходных зон окрашен темной краской, на внутренней поверхности вдоль упругих плеч по краям пластин прослеживаются тонкие поло ски бересты. Со стороны спинки в районе переходных зон на предмет наклеены берестяные вырезные тамги восьмиугольной формы со свастиками внутри (рис. 4, 5 , 8 ).

Единственный предмет из серии, который не окрашивался и не украшался ни одним из описанных способов (оклейка кожей ската, окраска с выделением различных зон лука), – это лук № 5. Из декора на нем присутствуют только два ряда небольших элементов циркульного орнамента на концевых боковых накладках (рис. 3, 4 ).

Сохранность предметов не позволяет с уверенностью говорить об устройстве их деревянной основы. Отдельные ее элементы прослеживаются на предмете № 2. В месте повреждения в области переходной зоны виден стык деревянных деталей, что говорит нам о том, что концы лука вклеивались в упругие плечи, вероятнее всего, способом «ласточкин хвост». В упругом плече выпиливался клин, в кото- рый вставлялся негнущийся конец. В месте вклейки на деревянной основе концов делалось дополнительное ребро, которое выделяется на морфологии целого предмета и образует упомянутую переходную зону (рис. 2, 4). Такой способ вклейки концов описан на множестве китайских предметов аналогичной конструкции и зафиксирован у современных китайских мастеров [Dekker, 2012].

Два предмета из описанных имеют музейную опись. Согласно музейным данным, МИБ ОФ 11667/1 (№ 7/1) был изготовлен Чимитовым Даг-бажалсаном – известным мастером из Агинского округа, колхоз «Мир». Принадлежал Дугаржапову Тудупдоржи – неоднократному призеру и чемпиону Агинского округа, Сибири и Дальнего Востока, участнику всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 г. В музей поступил вместе с двумя стрелами (МИБ ОФ 11667/2 и МИБ ОФ 11667/3) в ноябре 1976 г. НМБ ОФ 20889 (№ 9) был получен от Ринчинимаева Дондога Доржирыгзено-вича, уроженца Кижингинского р-на. Со слов владельца, лук хранился в его семье примерно 250 лет. Владелец происходит из рода Содномовых, принадлежащих к одному из 11 хоринских родов (Хуасай).

На основе представленных данных можно сделать некоторые выводы о происхождении предметов. Вероятнее всего, предметы № 2 ᴎ № 9 были изготовлены на территории Китая (о чем позволяет говорить отделка предметов). Если музейные данные верны, то № 9 хранился в бурятской семье и использовался бурятскими лучниками. № 7/1 не имеет специфичных для Китая способов отделки и согласно описи был изготовлен агинским мастером. На настоящий момент с большой уверенностью утверждать это нельзя, поскольку мы не имеем данных о том, изготавливали ли буряты луки «маньчжуро-монгольской» традиции, а имеющиеся образцы изделий агинских мастеров значительно отличаются от подобных луков. О месте изготовления и использования лука № 5 сейчас сложно судить, поскольку музейной «легенды» у него нет, а маркирующих признаков на предмете не прослежено. Возможно, данный предмет представляет одну из локальных вариаций маньчжурской конструкции.

Данная тематика требует дальнейшей разработки. Несмотря на генетическую связь описанных предметов с маньчжурскими луками, вариативность свидетельствует о существовании большого количества локальных конструкций. Зная о широком распространении луков маньчжурской конструкции, сложно говорить об ареале традиции их изготовления. Не исключено, что в отдельные районы такие предметы попадали в результате торговых связей, в других же изготавливались местными мастерами по имеющимся образцам с учетом локальной специфики. Кроме того, весьма проблематична датировка предметов, поскольку сохранность изделий определяется главным образом условиями хранения, в данном случае неизвестными, а характерных конструктивных элементов на настоящий момент еще не выделено.

Сделанные наблюдения могут способствовать пониманию специфики коллекции и позволить в дальнейшем обособить различные типы конструкций, четко связав их с определенным регионом или населением, что поможет значительно дополнить имеющиеся представления о ручном метательном оружии азиатских народов.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях».

Список литературы "Маньчжуро-монгольские" луки из фондов Национального музея Республики Бурятии

- Анучин Д.Н. Лук и стрелы. Археолого-этнографический очерк. С 73 рисунками в тексте. Оттиск из Тр. V Тифлисского археол. съезда. - М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1887. - 75 с.

- Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. - М.: Наука, 1966. - 128 с.

- Худяков Ю.С. Эволюция сложносоставного лука у кочевников Центральной Азии // Военное дело населения юга Сибири и Дальнего Востока. - Новосибирск: Наука, 1993. - С. 107-148.

- Dekker P. The Manchu bow [Электронный ресурс] // Fe Doro - Manchu archery. - 2012. - URL: http://www. manchuarchery.org/bows (дата обращения: 01.03.2020).