Манифестная характеристика образований надпочечников по данным обращаемости по Республике Узбекистан

Автор: Алимухамедова Г.А., Халимова З.Ю.

Журнал: Re-health journal @re-health

Рубрика: Эндокринология

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования явилось изучение клинических проявлений и особенностей манифеста образований надпочечников. В исследование были включены 282 пациентов с образованиями надпочечников (169 (59,9%) женщин, 113 (40,1%) мужчин). Возраст больных на момент первого обращения в клинику колебался от 4 мес до 74 лет, составив в среднем 39,8±15,7 лет. Для достижения поставленной цели нами тщательно изучались манифестные признаки заболевания, жалобы, связь заболевания с чем-либо, личный и семейный анамнез больного, включая факторы риска, клинические и лабораторные признаки гормональной активности, поражения органов-мишеней (сердце, глаза, почки). Многообразие клинических симптомов манифеста, сопровождающих образования надпочечников, в том числе и наличие АГ (которая встречается в 52,5% случаев), задерживало своевременную постановку диагноза, так как большинство пациентов ранее обращались за медицинской помощью к врачам разных специальностей, лишь 18,8% больных первично обратились к эндокринологу.

Образования надпочечников, артериальная гипертензия, клиника образования надпочечников, клиника

Короткий адрес: https://sciup.org/14124998

IDR: 14124998 | УДК: 616.45-008.64(575.1)

Текст научной статьи Манифестная характеристика образований надпочечников по данным обращаемости по Республике Узбекистан

Актуальность.

Образования надпочечников относятся к одному из важных и трудных как в диагностическом, так и в лечебном плане разделов клинической эндокринологии. Очень сложно оценить точную распространенность и выявляемость этих образований в популяции. Если до недавнего времени считалось, что опухоли надпочечников являются редкой патологией и составляют не более 0,6% всех злокачественных опухолей, то к настоящему времени опухоли надпочечников стали одними из самых распространенных новообразований у человека [7,8,11]. Образования надпочечников разделяют на первичные или метастатические, доброкачественные или злокачественные и на активные или неактивные. Клиническая картина гормонально-активных опухолей коры надпочечников обусловлена гиперпродукцией тех или иных стероидных гормонов, в зависимости от структуры опухоли [1,2,3,4]. Нередко наблюдается картина смешанного гиперкортицизма, когда новообразование продуцирует несколько гормонов, различных по своему биологическому действию на организм. Клинические проявления опухолей надпочечников часто симулируют поражения других внутренних органов и систем [9,10]. Диагностика гормонально-активных опухолей надпочечников при наличии соответствующих клинических симптомов, заключающаяся в топической диагностике, степени ее распространенности, подтверждении диагноза исследованием гормонального статуса и проведением соответствующих проб, относительно не затруднительна [1,3,4]. Значительно затруднена диагностика гормональнонеактивных опухолей надпочечников из-за отсутствия четких клинических симптомов, ограниченности проведения специальных исследований, доступность которых лимитирована [5,6].

Целью исследования явилось изучение клинических проявлений и особенностей манифеста образований надпочечников.

Материалы и методы исследования. Мы наблюдали за 282 больными с образованиями надпочечников, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз в период с 2000 по 2018гг. Из них 169(59,9%) составили женщины, 113 (40,1%) -мужчины. Возраст больных на момент первого обращения в клинику колебался от 4 мес до 74 лет, составив в среднем 39,8±15,7 лет. Средний возраст мужчин составил 37,4±16,7 лет, женщин - 41,4±14,9 лет. Контрольную группу составили 39 пациентов с АГ без патологии надпочечников, аналогичных по возрасту и полу основной группе.

Образования надпочечников были представлены следующими нозологическими формами: кортикостеромы - 44 (15,6%) пациентов, феохромоцитомы – 51 (18,1%), альдостеронпродуцирующие аденомы - 16 (5,6%), вирилизирующие опухоли

(андростерома) - 9 (3,2%), адренокортикальный рак -5

(1,8%), метастазыв надпочечники 11 (3,9%), и, наконец, инциденталомы - 146 (51,8%).

Всем пациентамс образованиями надпочечников проводили общеклинические, биохимические, гормональные и инструментальные исследования. Тщательно была проведена оценка анамнестических данных, а именно наличие сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) таких, как АГ, ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), а также признаков поражения почек (микроальбуминурии) и наличие гипертонической ангиопатии сетчатки (на основании данных прямой офтальмоскопии). Кроме того, для оценки семейной предрасположенности к АГ и ССЗ тщательно собирали семейный анамнез: наличие у родственников ССЗ у мужчин до 55 лет, ССЗ у женщин до 65 лет. Особое внимание уделяли сбору информации по наследственности, длительности АГ, а также количеству получаемых гипотензивных препаратов, получаемых на момент включения в исследование. Всем больным оценивали антропометрические показатели: рост, массу тела, рассчитывали индекс массы тела. АД измеряли три раза с 2минутным интервалом после 5минутного отдыха в положении сидя, на одной и той же руке, среднее из трех значений включалось в протокол.

Биохимический анализ крови включал определение сывороточного уровня калия, натрия, хлора, кальция, липидного спектра, гликемии натощак, через 2 часа после еды, в ряде случаев в ходе орального глюкозотолерантного теста

(ОГТТ), гликированного гемоглобина, коагулограммы, креатинина и мочевины. Проводилось изучение гормонального фона, в т.ч. исследования концентрации альдостерона плазмы (КАП) и активности ренина плазмы (АРП) в горизонтальном положении (значение альдостерон-ренинового соотношения (АРС) ≥ 30

позволяло предположить у больного автономную гиперпродукцию альдостерона и требовало проведения дополнительных проб, обладающих высокой специфичностью для диагностики первичного гиперальдостеронизма), АКТГ, кортизола крови (в ряде случаев суточный ритм секреции кортизола и большая дексаметазоновая проба), а также метанефрины, норметанефрины плазмы, эстрадиол, тестостерон, ДГЭАС, 17-ОПГ. В качестве специальных инструментальных методов исследования пациентам выполняли МСКТ надпочечников. В комплекс обязательных методов исследования входили ЭКГ, офтальмоскопия.

Результаты и обсуждение. Для достижения поставленной цели нами предварительно была составлена электронная база данных, в основу которой были положены следующие признаки: возраст, пол, наличие АД, степень повышения АД, течение АД, характеристика гипертонического криза

(самокупируемость гипертонических кризов, их связь с продуктами питания, с медикаментами, повторное развитие гипертонических кризов в связи с психоэмоциональным перенапряжением, в связи с физическими нагрузками), возраст больного на момент первого повышения АД, длительность существования АД, длительность основного заболевания до обращения в клинику, манифестные признаки заболевания, жалобы, связь заболевания с чем-либо, личный и семейный анамнез больного, включая факторы риска, клинические и лабораторные признаки гормональной активности, поражения органов-мишеней (сердце, глаза, почки).

Основным клиническим проявлением больных с образованиями надпочечников была АГ, которая наблюдалась у 218 (77,3%) пациентов и имела различную степень выраженности (согласно классификации АД, из последних Европейских рекомендаций, представленными экспертами Европейского общества по гипертонии и Европейского общества кардиологов

(ЕОГ/ЕОК) от 2018 г) (табл. 1). У 64 (22,7%) больных повышения АД не наблюдалось. Среднее систолическое АД (САД) и диастолическое АД (ДАД) были достоверно выше в основной группе (р=0,0001). Наследственная отягощенность по АГ значительно чаще отмечается в группе контроля (82,1% против 45,0% в основной группе; х 2=17,3; р=0,0001;). В основной группе доля лиц с АГ III степени существенно выше, чем в контроле (26,6% против 10,3% в контрольной группе; х 2=4,09; р=0,04), тогда как в контроле значительно больше лиц с АГ II степени (38,5% против 17,4% в основной группе; х 2=8,27;

р=0,004). У 64 (22,7%) больных повышения АД не наблюдалось. Помимо повышения АД, больные предъявляли следующие жалобы: головная боль (67,4%), общая слабость (63,1%), быстрая утомляемость (46,1%), боль в поясничной области (39,0%), учащенное сердцебиение (35,8%), нервозность (32,6%), кардиалгия (29,8%), головокружение (28,4%), нарушение сна (27,3%), избыточный вес (25,2%), сухость во рту (25,2%), потливость (24,5%), полиурия (23,4%), боль в животе (23,0%), чувство тревоги и страха (21,3%), боль и онемение в руках, в ногах (20,2%), беспокойство (19,9%), тошнота (18,1%), никтурия (18,1%), одышка (17,7%), мышечная слабость (17,7%), дрожь (17,4%), похудание (17,0%), ощущение жара (17,0%), полидипсия (17,0%), быстрая прибавка в весе (15,6%), снижение остроты зрения (13,8%).

Мы анализировали длительность заболевания от момента появления первых жалоб до обращения в клинику, которая колебалась от 1 месяца до 20 лет (в среднем - 1,2±2,6 лет). При этом длительность заболевания до 1 года наблюдалась у 165 больных (58,5%), от 1 года до 5 лет - у 92 (32,6%), от 5 лет до 10 лет - у 18 (6,4%) и более 10 лет - у 7 (2,5%) пациентов.

Резкое начало заболевания, с развитием ранних осложнений АГ наблюдалось у 9,6% пациентов до 45 лет, тогда как развитие постепенного начала заболевания наблюдалось у 97,1% больных > 45 лет.

Признаки манифестации образований надпочечников были многообразными, неспецифическими: повышение АД -52,5%, боль в пояснице -12,8%, прибавка веса - 7,8%, боль в животе - 5,7%, НМФ -5,7%, похудание - 2,8%, инсульт - 1,8%, полиурия -1,4%, головная боль -1,1%, опережение полового развития

-

- 1,1%, избыточный рост волос - 0,7%, кардиалгия - 0,7%,

гипертонический криз -

0,7%, компрессионные переломы - 0,7%, нейромышечные нарушения -0,4%, симптомов нет - 4,3%.

При тщательном изучении анамнеза заболевания выявлено следующее: 64,2% пациента начало заболевания ни с чем не связывают, 22,7% - связывают со стрессом, 4,6%- с беременностью, 2,8%- с различными оперативными вмешательствами, 2,1%- с переохлаждением, 1,1%- с началом климактерического периода, по 0,7% - с родами, инфекционными заболеваниями и

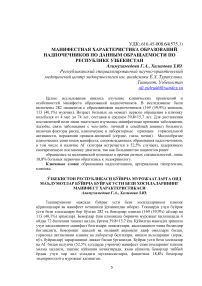

Таблица 1

Клиническая характеристика больных с образованиями надпочечников

|

Показатели |

Группы |

р |

|||

|

контрольн ая, n=39 |

основная , n=282 |

||||

|

Возраст, годы |

37,2±11,7 |

39,8±15,7 |

0,32 |

||

|

Длительность АГ, годы |

3,9±3,7 |

4,2±5,5 |

0,74 |

||

|

Среднее САД, мм рт.ст. |

152,3±16,1 |

182,8±38, 7 |

0,0001 |

||

|

Среднее ДАД, мм рт.ст. |

97,9±12,6 |

108,5±16, 6 |

0,0001 |

||

|

n |

% |

n |

% |

χ 2 ; р |

|

|

Наследственность по АГ |

3 2 |

8 2,1 |

1 27 |

4 5,0 |

17,3; 0,0001 |

|

Без повышения АГ |

- |

- |

6 4 |

2 2,7 |

|

|

Нормальное АД |

2 |

5 ,1 |

2 |

0 ,7 |

2,44; 0,12 |

|

Высокое нормальное АД |

7 |

1 7,9 |

4 1 |

1 4,5 |

0,10; 0,75 |

|

АГ I степени |

1 1 |

2 8,2 |

5 1 |

1 8,1 |

1,65; 0,20 |

|

АГ II степени |

1 5 |

3 8,5 |

4 9 |

1 7,4 |

8,27; 0,004 |

|

АГ III степени |

4 |

1 0,3 |

7 5 |

2 6,6 |

4,09; 0,04 |

применением гормональных препаратов, и, наконец, 0,4% -с абортом.

При изучении анамнеза жизни больных, было установлено, что у 46,1% больных низкая физическая активность, у 45,4% имело место нерациональное питание, 19,1% пациентов злоупотребляли курением, а 0,7% алкоголем, и 5% пациентов отмечали излишнее потребление соли. Так же, 34,8% пациентов имели в анамнезе хронический пиелонефрит, 24% – МКБ, 16,7% – ожирение, 15,2% - доброкачественные новообразования, 12,4% - СД, 11,3% - гипертонический криз, еще 10,6% - ИБС, 7,8% - атеросклероз сосудов, 7,1% – ХИМ, 5% - злокачественные образования, 4,3% - ХСН, 3,5% - инсульт, 2,8% – ТИА, 2,1% -инфаркт миокарда, 1,8% - компрессионные переломы.

Для оценки семейной предрасположенности к АГ и сердечно-сосудистым заболеваниям тщательно собирали семейный анамнез, который выявил следующее: наличие у родственников ССЗ у мужчин до 55 лет в 28,4% случаях, ССЗ у женщин до 65 лет в 26,2% случаях, в частности, гипертонической болезни - 45%, инсульта -11,3%, ИБС - 8,9%, гипертонического криза - 5,3%, инфаркт миокарда - 5%; так же, онкозаболеваний в 18,8% случаях, СД в 12,4% случаях, заболеваний почек - 4,6%, феохромоцитомы - 1,1%, синдрома Кушинга - 0,4%.

Учитывая многообразие клинических симптомов, в том числе и наличие АГ, сопровождающих образования НП, большинство пациентов с образованиями НП ранее обращались за медицинской помощью к врачам разных специальностей, что задерживало своевременную постановку диагноза. При этом, первично, с различными диагнозами лечились: у кардиолога 17,7 % больных, у терапевта - 14,2%, у невропатолога - 8,9%, у уролога - 5,7%, у гинеколога -3,5%, у онколога - 1,8%, у педиатра - 1,8%, у травматолога - 0,7%, у ревматолога - 0,4%, и только 18,8% больных первично обратились к эндокринологу, а в 26,2% случаев диагноз был выставлен врачами функциональной диагностики.

Выводы. Образования надпочечников характеризуются многообразными, неспецифическими проявлениями манифеста, такими как боль в пояснице -12,8%, прибавка веса - 7,8%, боль в животе - 5,7%, НМФ -5,7%, похудание - 2,8%, инсульт - 1,8%, полиурия -

-

1,4%, головная боль -1,1%, опережение полового развития - 1,1%, избыточный рост волос - 0,7%, кардиалгия - 0,7%,

гипертонический криз -0,7%, компрессионные переломы - 0,7%, нейромышечные нарушения -0,4%, с преобладанием АГ, которая встречается в 52,5% случаев.

Многообразие клинических симптомов, в том числе и наличие АГ, сопровождающих образования надпочечников, задерживает своевременную постановку диагноза, из-за первичного обращения пациентов за медицинской помощью к врачам разных специальностей, лишь 18,8% больных первично обратились к эндокринологу.

Список литературы Манифестная характеристика образований надпочечников по данным обращаемости по Республике Узбекистан

- Бельцевич Д.Г., Солдатова Т.В., Кузнецов Н.С., Ремизов О.В., Воронцов А.В., Рогаль Е.Ю. и др. Дифференциальная диагностика инциденталом надпочечников. //Проблемы Эндокринологии. 2011;57(6):3-8.

- Калинин А.П., Белошицкий М.Е., Богатырев О.П. и др. Инциденталомы надпочечников. // Современные аспекты хирургической эндокринологии. - Рязань, 2005. - С. 155-159.

- Калинин А.П., Богатырев О.П., Белошицкий М.Е. и др. Анализ функциональной активности инциденталом, исходящих из мозгового слоя надпочечников. // Современные аспекты хирургической эндокринологии. - СПб., 2005. - Т. 2. - С. 53-57.

- Кузнецов Н. С. и др. Дифференциальная диагностика инциденталом надпочечников // Эндокринная хирургия. - 2011. - № 1. - с. 5-16.

- Майстренко Н.А., Довганюк В.С., Ромащенко П.Н. Трудности и ошибки диагностики и лечения новообразований надпочечников. // Современные аспекты хирургической эндокринологии. - Рязань, 2005. - С. 219-223.

- Солдатова Т.В. Дифференциальная диагностика случайно выявленных опухолей надпочечника: Автореф. дис. … канд мед. наук. М., 2011. 24 с.

- Степанова Ю.А., Ветшева Н.Н., Берелавичус С.В. Опухоли надпочечников: клинико-лучевая диагностика (обзор литературы) // Медицинская визуализация - 2014. - № 2- С. 48-60.

- Calissendorff J., Calissendorff F., Falhammar H. Adrenocortical cancer: mortality, hormone secretion, proliferation and urine steroids? experience from a single centre spanning three decades // BMC Endocrine. Disorders. - 2016. - Vol. 16 - № 1- P. 1-7.

- Garrett W. Colby, Kevin P. Banks and Ernesto Torres Teaching File: Incidental Adrenal Mass and Hypertension. // AJR. - 2006.-Vol. 187.-P.P.470-472.