Марийцы в эпоху средневековья (по археологическим материалам)

Автор: Т.Б. Никитина

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 214, 2003 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183873

IDR: 143183873

Текст статьи Марийцы в эпоху средневековья (по археологическим материалам)

МАРИЙЦЫ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ)*

В научной литературе существует мнение, что марийцы под именем “Imniscaris” (Смирнов А.П., 1952. С. 173) или “Scremniscans” (Фасмер, 1987. С. 339) упомянуты готским историком VI в. Иорданом в “Гетике” в числе северных народов, подвластных в IV в. готскому вождю Германариху. Более достоверны сведения об этом народе под названием “Ц-р-мис” в письме X в. хазарского кагана Иосифа (Коковцев, 1932. С. 98). С XI в. вплоть до XX в. марийцы неоднократно появляются в русских и иностранных источниках под этнонимом “черемис”.

Самоназвание народа - мари (marij, тагэ) первоначально употреблялось в значении “человек, мужчина”, которое сохранилось у этого слова и поныне (Хайду, 1985. С. 66), а также представлено в традиционных названиях мелких территориальных групп: “Вытля марэ” (осевшие на р. Ветлуге), “Пижман-марэ” (на р. Пижма), “Рдэ-марэ” (по р. Рутка)..., “Юрон-марэ” (по р. Юронге)... и т.д. (Смирнов И.Н., 1889. С. 17). Данное слово является заимствованием из иранского (Наполъских, 1997. С. 42).

До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о происхождении марийского этноса. Первоначально, в прошлом столетии, он был сведен к отожествлению “мери” и “мари” (М. Кастрен, Д.А. Корсаков, Т.С. Семенов, А. Куник, С.Н. Кузнецов, А.А. Спицын).

Суммируя существующие в настоящее время точки зрения, можно выделить два основных направления: а) автохтонное формирование мари на территории Ветлужско-Вятского междуречья (А.П. Смирнов, А.Х. Халиков, Г. А. Архипов); б) переселение марийцев на территорию их современного проживания из юго-западных районов (Б.А. Серебренников, И.С. Галкин, Д.Е. Казанцев, О.Н. Бадер, В.А. Акцорин). Особо следует отметить позицию К.И. Козловой. Считая, что территория Ветлужско-Вятского междуречья в период формирования марийского этноса оставалась за пермоязычным населением, она все же не видит оснований отодвигать границу расселения предков мари западнее Нижней Суры. По ее мнению, этническое ядро марийского этноса сложилось в Приказанско-Чувашском Поволжье (Козлова, 1978).

Об этнических основах марийского народа. Основополагающими памятниками для археологических построений явились Младший Ахмылов-ский могильник, городища Поветлужья, могильник на Чертовом городище и Кубашевское городище, признанные большинством археологов в этническом отношении древнемарийскими (Бадер, 1951. С. 110-159; Халиков, Безухова, 1960. С. 20; Архипов, 1973; Голубева, 1987. С. 109).

Младший Ахмыловский могильник долгое время оценивался по устоявшейся схеме вычленения двух компонентов: позднегородецкого и азелинского (Архипов, 1973. С. 91-107). Некоторые исследователи относят этот памятник полностью к азелинской культуре (Халиков, 1992; Лещинская, 1987. С. 64).

Азелинский компонент был выделен Г.А. Архиповым по материалам пяти погребений (пп. 19, 41, 45, 91, 399). Ни одно из этих захоронений неправомерно считать азелинским. К прикамским (не обязательно азелинским) относятся, в основном, принадлежности поясной гарнитуры: пряжки, накладки, эполетообразные застежки (2 экз.) (Никитина, 1996; 1999). В целом вещевой комплекс Младшего Ахмылова имеет волжско-финский облик и многочисленные параллели в древнемордовских, ранних муромских, а также рязанско-окских памятниках. Головные жгуты аналогичны украшениям Безводнинско-го (Краснов, 1980. С. 41), Желтухинского (Уткин, Черников, 1994. Рис. 5, Z), а в последующую эпоху - муромских могильников (Ерофеева, Травкин, Уткин, 1977. С. 105). Головные венчики из ремешков с бронзовыми пронизками, перехваченных обоймами, кроме вышеперечисленных памятников, бытовали в рязанско-окских (Ефименко, 1926. С. 68, рис. 1, 9; 28, рис. 8) и древнемордовских могильниках. Нагрудные сюльгамы и крестовидные фибулы, нагрудная бляха с дверцей находят аналогии в древнемордовских памятниках Посурья и Примокшанья (Вихляев, 1977. С. 9-16), рязанско-окских древностях (Ефименко, 1926. Рис. 3, 7). Перечень вещей волжско-финского облика возможно до- полнить нагрудными бляхами, височными кольцами и разнообразными подвесками (Никитина, 1996; 1999). Плоскодонные горшковидные неорнаменти-рованные сосуды из глины с примесью шамота Младшего Ахмылова идентичны посуде верхних слоев ветлужских городищ, Сомовского П городища и селища Таланкина Гора, а также имеют некоторое сходство с посудой из древнемордовских, мерянских, муромских древностей. Результаты металлографического анализа изделий из черного металла свидетельствуют о близости кузнечного производства населения Младшего Ахмыловского могильника и мордвы (Завьялов, 1992). Многие черты обряда кремации Младшего Ахмыловского могильника находят полную аналогию в памятниках Волго-Окского междуречья.

Наибольшее сходство памятники типа Младшего Ахмыловского могильника обнаруживают с Безводнинским и Желтухинским могильниками. Впервые на сходство Младшего Ахмыловского могильника с Безводнинским обратил внимание Ю.А. Краснов (Краснов, 1980. С. 115), впоследствии этот тезис был поддержан Ю.А. Зеленеевым (Зеленеев, 1988. С. 85-86). Однако Ю.А. Краснова смущало присутствие азелинского компонента в погребениях Младшего Ахмыловского могильника. Полная публикация материалов Младшего Ахмылова (Никитина, 1999) показала, что количество азелинских вещей незначительно и по ним говорить о наличии прикамского компонента в составе населения, оставившего этот памятник, нет достаточных оснований. Здесь наблюдается культурная интерференция, т.е. наложение на традиционную культуру отдельных элементов культуры другого этнического формирования. Аналогичные азелинские заимствования (обувные пряжки, нагрудник из погребения 134, один тип шейных гривен и несколько пряжек), свидетельствующие “об эпизодических связях двух разно-этничных, но соседних групп населения”, отмечены Ю.А. Красновым также среди материалов Безводнинского могильника (Краснов, 1980. С. 114). Сходные процессы происходили и в других регионах. Городецкие племена, переселившись на левобережье Волги, вступают в контакты с пьяноборским населением на достаточно широкой территории: совместное залегание Городецкой и пьяноборской керамики зафиксировано в нижних слоях Болгарского городища, на Елховском городище, в Рождественском могильнике и т.д. (Смирнов А.П., Трубникова, 1965. С. 10).

Для выяснения близости Младшего Ахмыловского и Безводнинского могильников использован метод вычисления степени сходства, разработанный В.Ф. Генингом на основе практиковавшегося в американской археологии метода вычисления коэффициента близости двух комплексов Д. Брейнерда - В. Робинсона (Ковалевская, Погожев, Погожева, 1970. С. 26-27). Эти могильники обнаруживают достаточно высокий процент сходства: по украшениям (72,9%), по погребальному обряду (88,9%), свидетельствующий о близком родстве даже в пределах одного этноса. Совершенно иная связь между Младшим Ахмыловом и постазелинскими (Шор-Унжинским и Кон-цовским) могильниками. Их сходство в украшениях (13,6-24,2%), в погребальном обряде (25,5%). Близость древнемарийских памятников с Безвод- нинским и Желтухинским могильниками позволяет предполагать, что истоки этноса следует искать в Поволжье между впадением в нее притоков Оки и Ветлуги на родственной с волжскими финнами основе, что соответствует лингвистическим материалам.

Население, составившее этническое ядро марийцев, пришло на территорию современного проживания не ранее середины VI в. н.э., о чем свидетельствует датировка вышеперечисленных памятников (Никитина, 1999). В этот же период (VI-VII вв.), по мнению А.Е. Леонтьева и Е.А. Рябинина, на Унже появились переселенцы из Поволжья (Рябинин, 1989. С. 164-165; Археология Костромского края, 1997. С. 126). До середины I тыс. н.э. значительная часть территории Ветлужско-Вятского междуречья была населена пермскими племенами. По правому берегу среднего течения р. Вятки В.Ф. Генингом, а в последние годы Н.А. Лещинской, открыт и изучен ряд памятников культуры прикамского типа, названной азелинской (Генинг, 1963), постпьяноборской (Смирнов А.П., 1964) или худяковской (азелинский этап) (Голдина, 1999. С. 242). На левом берегу р. Волги в районе устья р. Б. Кокшаги и в бассейне р. Плети обнаружены аналогичные могильники: Уржумкинский, Мари-Луговской, Арзебелякский, Лушморский. В этих могильниках найдено большое количество этноопределяющих азелинских украшений, основные признаки погребального обряда идентичны материалам Первомайского, Тюм-Тюмского, Азелинского, Суворовского и других азелинских некрополей (Никитина, 1999. С. 126-157). Указанные памятники содержат вещевые комплексы IV - начала VI в. (преимущественно IV-V вв.) (Лещинская, 1995. С. 106-115; Никитина, 1999. С. 3 3-37). К середине VI в. их функционирование, в основном, прекращается. Вероятно, азелинские племена к середине VI в. покидают этот регион, смещаясь в восточном направлении за р. Вятку к основному массиву пермского населения. Примерно в этот же период, около середины - конца VI в. азелинский компонент фиксируется в верховьях р. Чепцы (Иванов А.Г., 1997. С. 9). На территории Ветлужско-Вятского региона остаются лишь незначительные островки азелин-цев: Шор-Унжинский могильник V-VII вв., отдельные захоронения Арзебе-лякского (Ясачного) могильника (Никитина, 1999), керамика азелинского облика на Кубашевском городище VII-VIII вв.

На материалах археологии прослеживается последовательная преемственность в культуре населения типа Младшего Ахмыловского могильника и Сомовского II городища с марийцами развитого средневековья вплоть до XVII в. В зависимости от природных, экономических и политических факторов происходили существенные изменения хозяйственного уклада, культуры и социального устройства общества. Археологические материалы, пусть не в полной мере, но все же позволяют проследить отдельные стороны этого сложного процесса.

-

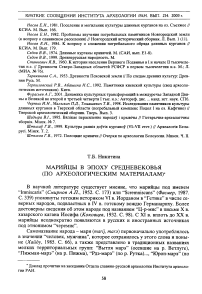

1 этап - середина VI-VII вв. Памятники располагаются по обоим берегам р. Волги в пределах Нижегородско-Марийского Поволжья, нижнем и среднем течении р. Ветлуги, бассейнах р. Б. и М. Кокшаг (4 могильника, 26 городищ, 11 селищ (рис. 1)).

Рис. 1. Карта расселения марийцев в середине VI-VII вв. н.э.

/ - Безводнинский могильник, 2 - Сомонское И городище, J - Сомовскос I городище, 4 - Анинское городище, 5 - Басильсурское II городище, 6 - Пайгусовское городище, 7 - Березовское селище, 8 - Красногорское городище, 9 - Емапгашскос II городище, К) - Владимирское городище, II- Носсльскос I селище, 12 - Шунангерское 1 селище, 18 - Шунангерское II селище, 14 - Юльяльское городище, 15 - Юльяльский могильник, 16 - Малахайскос городище, 17 - Майданское I селище, 18 - Юринскос селище, 19 - Сутырское II селище, 20 - Младший Ахмылонский могильник, 2! - Ахмыловское I селище, 22 -- Ахмыловское II селище, 23 - Ардинское городище, 24 - Уржумкинское селище, 25 - Русепихинскос городище, 26 - Богородское городище, 2 7 - Шилихинскос городище, 28 - Спасское городище, 29 - Чертово городище, 30 - Могильник на Чертовом городище, 31- Одоевское городище, 32 - Осиновское городище, 33 - Кубашевское городище, 34 - Цекеевскос городище, 35 - Мазарскос селище, 36 - Юшковское городище, 37 - Старосельское городище, 38 - Ернурское городище, 39 - Городище “Большая Гора", 40 - Кушнурское городище, 41 - Лажвершинское городище, 42 - Арзебелякский (Ясачный) могильник, 43 - Арзебслякскос (Ясачное) селище, 44 - Шор-Унжинский могильник, 45 - Пайбулатовское селище, 46 - Бсзводновский клад, 4 7 - Стрижсвский могильник, 48 - Концовский могильник, 49 -Тат-Бояр-ский могильник, 50 - Балминскос селище, 51 - Тихаревское селище, 52 - селище Моторки II, 53 - селище Моторки IX, 54 - селище Моторки X, 55 - Холуйский могильник, 56 - Кочкинский могильник, 57 - Желтухинский могильник, 58 - Малышевский могильник, 59 - Подболотьевский могильник, 60-61 - Поповское селище и могильник, 62 - Дурасовскос городище

/ - городище; 2 - могильник; 3 - селище; 4 - отдельные находки; 5 - производственный объект. А - марийские памятники; Б - памятники пермских финнов; В - памятники волжских финнов

Материалы Младшего Ахмыловского, на Чертовом городище, и Без-воднинского могильников позволяют выделить ряд признаков, свидетельствующих об оформлении единой культуры. В погребальном обряде это проявилось в определенном сочетании обряда ингумации и кремации (16-20%), наличии нескольких способов захоронения в обряде кремации (вещи и кости по дну могильной ямы, вещи и кости располагаются одной или двумя кучами), положении костяка, северной с небольшими отклонениями ориентировке погребенных, наличии подстилок. Выделяются также устойчивые типы вещей, характерные для всех указанных памятников: головные уборы в виде венчиков и жгутов, накосники, браслетообразные височные кольца, перстни в форме замкнутого кольца с полуовалом в сечении, толстопроволочные браслеты из круглого дрота, сюльгамы различных типов и т.д. Все указанные памятники имеют единый керамический комплекс, выделенный по материалам Безводнинского могильника В.Н. Гришаковым (Гришаков, 1993) и Сомовского II городища автором данной работы. Посуда этих памятников представлена неорнаментированными горшковидными (в большей степени на поселениях) и мисковидными (преимущественно в могильниках) сосудами с наибольшим расширением плечиков в верхней трети сосуда из глины с примесью шамота, дресвы, изредка песка. Основным типом поселений явились укрепленные небольшие, достаточно разрозненно разбросанные городища.

Общие специфические черты в погребальном обряде и материальной культуре в памятниках Ветлужско-Вятского междуречья и прилегающих участков Поволжья позволяют сделать вывод о том, что население, оставившее их, уже оформилось этнически, т.е. «...к указанному времени в ВолгоВятском междуречье существовало население, которое послужило исторической основой формирования марийского народа, т.е. население, говорившее на языке (или языках) той же лингвистической системы, что и современный марийский язык, имевшее сходный хозяйственный уклад и выделявшееся среди окружающих иноязычных соседей специфическими особенностями бытовых черт. ... Древнемарийский этнический массив еще не представлял собой единого этносоциального организма, а скорее всего являлся “лишь этнолингвистической группировкой целого ряда автономных племенных объединений”» (Козлова, 1978. С. 107-108).

-

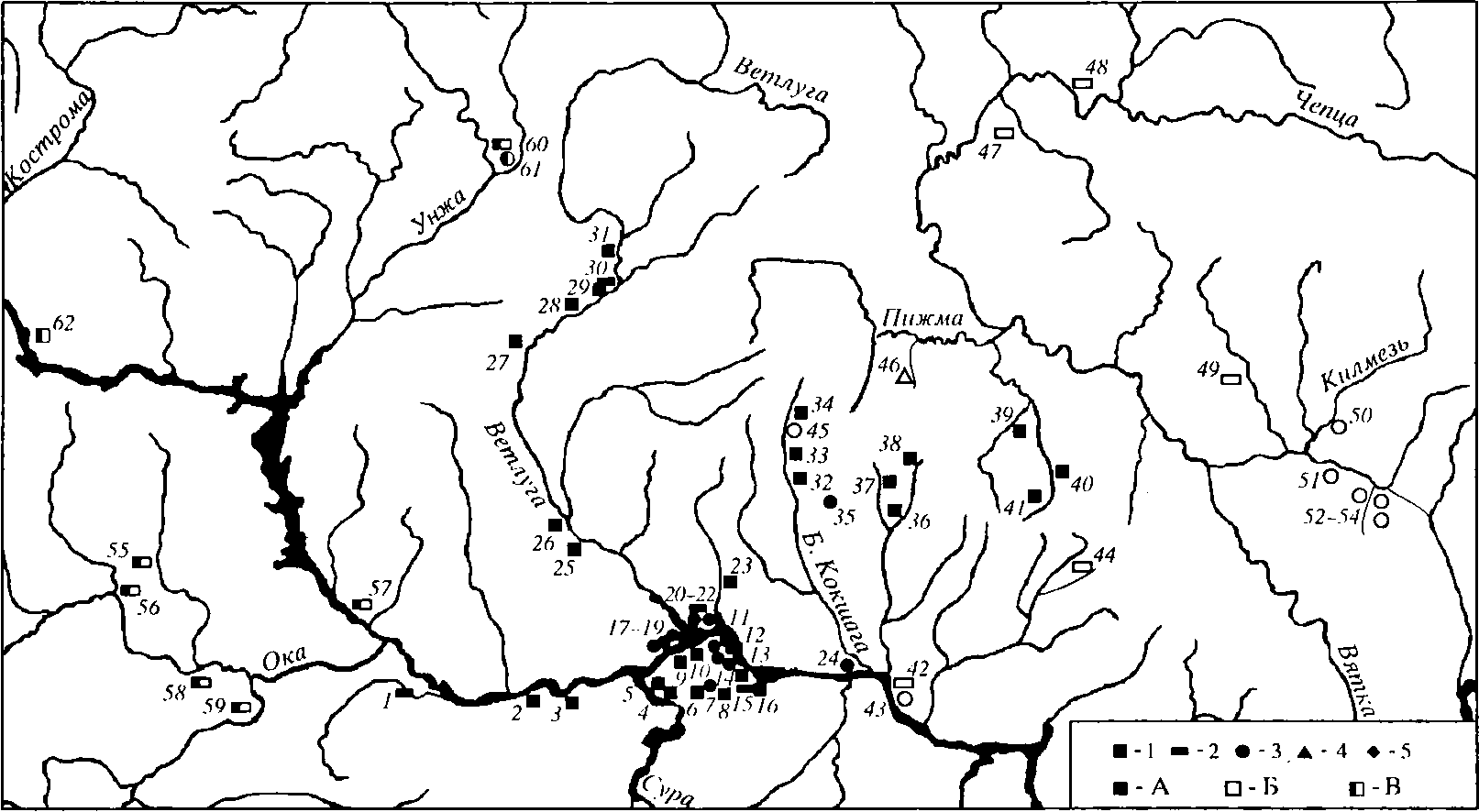

2 этап - VIII-XI вв. Памятники располагаются по обоим берегам р. Волги на участке от р. Суры до р. Казанки, нижнему и среднему течению р. Ветлуги, правобережным притокам р. Вятки (11 могильников, 17 городищ, 22 селища (рис. 2).

Культура данного этапа характеризуется более выраженными этноопределяющими признаками. В погребальном обряде это проявляется в сочетании нескольких способов захоронения: ингумации, кремации, кенотафов. В устройстве могильных ям используются подстилки из меха, луба, ткани. Умершие погребены на небольшой глубине, головой в северном направлении. При трупосожжении кремация производилась на стороне, а кальцинированные кости укладывались на дно в одну-две кучи или по всей длине могилы. Наибо-

Рис. 2. Карта расселения марийцев в VIII-IX вв.

/ - Кантауровский могильник, 2 - Красноселищенское II городище, 3 - Красноселищснское 1 городище, 4 - Васильсурское V городище, 5 - Васильсурекое селище, 6 - Барконское городище, 7 - Владимирское селище, 8 - “Иванова Гора” городище, 9 - “Иванова Гора” селище, 10 - “Иванова Гора” II селище, II- Шу-нангерское III селище, 12 - Могильник “Нижняя Стрелка”, 13 - Уделыю-Шумсцкос селище, 14 - селище “Таланкина Гора”, 15 - “Кривое озеро” селище, 16 - Майданское II селище, 17 - Майданское 111 селище, 18 - Майданскос IV селище, /9 - Сутырское III селище, 20 - Сутырское IV селище, 21 - Выжумский III могильник, 22 - Ефанихинский могильник, 23 - Черемисское кладбище, 24 - Веселовский могильник, 25 - Руткинский могильник, 26 - Дубовской могильник, 27 - Дубовское селище, 28 - Пиратское селище, 29 - Пиратское XVI селище, 30 - Пиратское XVII селище, 3! - Пиратское XVIII селище, 32 - Звениговское селище, 33 - Звениговское городище, 34 - Кубашевское городище, 35 - Цекеевское городище, 36 - Пайбулатовскос селище, 3 7 - Юмский могильник, 38 - Ема-наевскос городище, 39 - Ижевское городище, 40 - Кочергинский могильник, 4! - Бурыгинское городище, 42 - Кузнецовское городище, 43 - Болыпетанаков-ское городище, 44 - Всрхнерегсжскос городище, 45 - Актуганское селище, 46 - Игисолинское городище, 47 - Лопьяльский могильник, 48 - Кушкобиляморское городище, 49 - Ашиязскос городище, 50 - Нурщаринское селище, 51 - Борисковский могильник

I - городище; 2 - могильник; 3 - селище; 4 - отдельные находки; 5 - производственный объект. А - меря; Б - мурома; В - мордва; Г - болгары; Д - пермские финны лее выразительны жертвенные комплексы в засыпи могильных ям и в межмогильном пространстве. Этноопределяющими признаками материальной культуры являются головные уборы в виде венчиков и бронзовых цепочек с шумящими украшениями, нагрудные парные наборные трапециевидные коньковые подвески, каплевидные, коньковые или арочные подвески в качестве височных, наряду с кольцами с одним отогнутым концом, перстни и браслеты с геометрическим орнаментом, топоры с округлыми щековицами.

В этот период происходит расширение территории и продвижение древнемарийских племен на восток к Вятке, в процессе которого они вступают в контакты этнического порядка с пермским населением. Впервые это фиксируется в материалах Кубашевского городища VII-VIII вв. и Пайбулатовско-го селища, расположенных в междуречье Б. и М. Кокшаг. В VIII в. марийские племена осваивают правобережные притоки вятского бассейна: Ижевское городище VIII-IX вв., плоскодонная керамика на Еманаевском городище VIII—X вв., Бурыгинское городище. Могильники IX-XI вв. (Лопьяльский, Кочергинский, Юмский (Загребинский) свидетельствуют о завершении этого процесса. В вятских городищах (Кубашево, Еманаево, Ижевское и др.) в составе керамики, кроме плоскодонной посуды с примесью шамота, обнаружена круглодонная посуда с органической примесью прикамского облика. Прикамская керамика на этих памятниках не однородна и, возможно, оставлена различными группами населения: круглодонная посуда Кубашевского городища наследовала азелинские традиции, два сосуда мазунинского облика (Архипов, 1962. С. 224), посуда Ижевского городища имеет аналогии с керамикой поломской и чепецкой культур (Архипов, 1962. С. 157-158), Емана-евского - с ломоватовской и чепецкой посудой (Лещинская, 1988. С. 106). Вероятно, в эпизодические этнические контакты с вышедшими к Вятке древнемарийскими племенами вступает не только азелинское, а также и пермское население, несущее традиции верхнекамских и чепецкой культур (возможно, разнородные). Многими исследователями отмечено в VIII-X вв. переселение значительной части верхнекамского и чепецкого населения на нижнюю Каму, среднюю и нижнюю Вятку вплоть до средней Волги (Казаков, 1989; 1992. С. 245-247; Семенов, 1989. С. 31; Иванов В.А., 1990. С. 114-115).

Небольшое количество на этих памятниках керамики прикамского облика (от 16 до 25%) свидетельствует о наличии межэтнических браков между древними марийцами и пермским населением, которые “можно считать частным случаем общего явления, характерного для всей пограничной зоны двух этнокультурных регионов” (Леонтьев, 1989. С. 97). Отдельные свидетельства подобных контактов прослежены и на р. Унже. В Ветлужско-Вят-ском междуречье они приняли более массовый характер, в силу долговременного пограничного проживания двух этносов, и существенно повлияли на развитие марийской культуры. В результате этнических контактов формируются луговые и северо-восточные группы мари, а марийская культура приобретает своеобразный колорит, характеризующийся смешением волж-скофинских и прикамских традиций.

3. КСИА-214

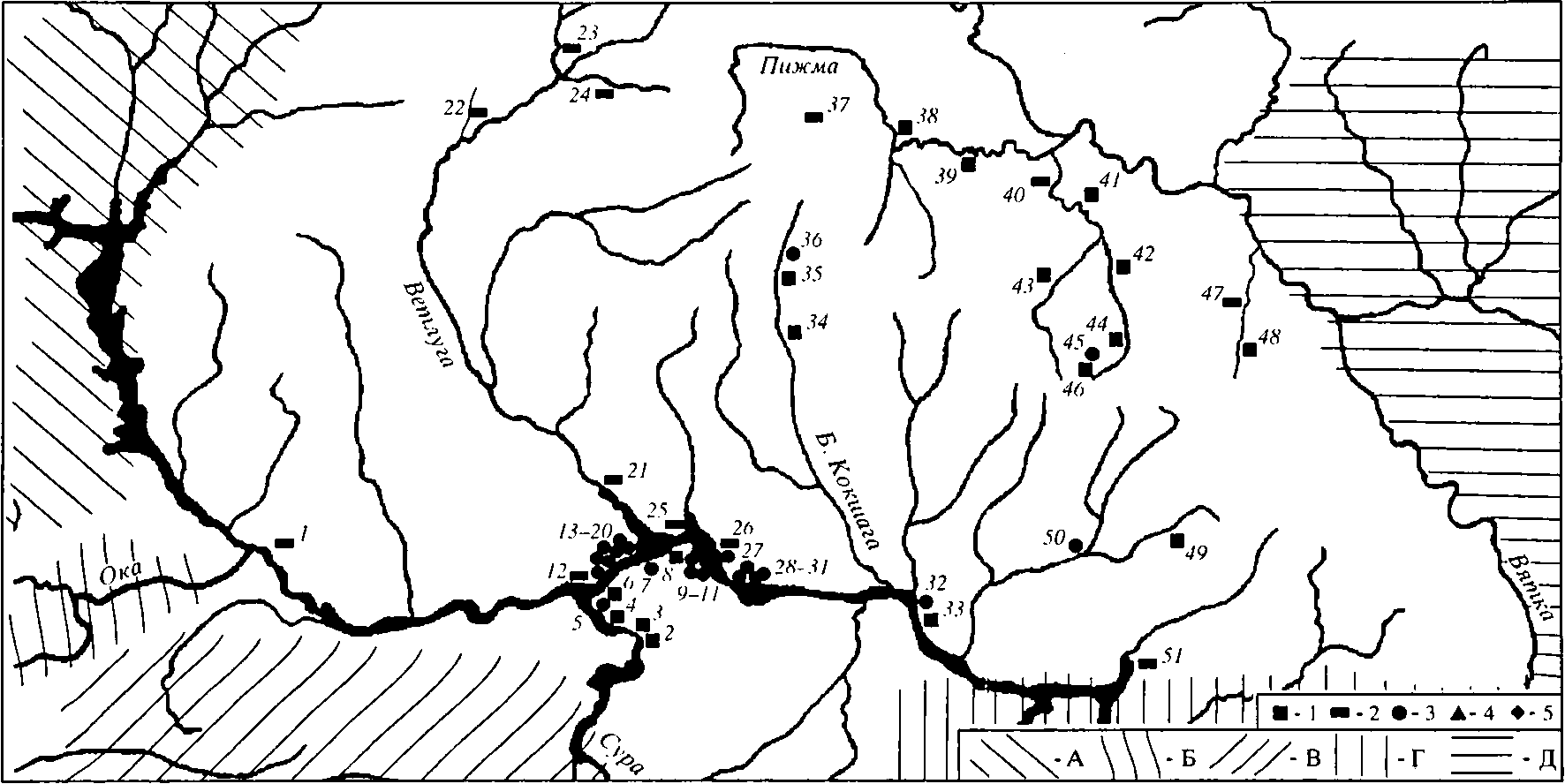

Рис. 3. Карта расселения марийцев в XII—XV вв.

/ - Красноселиіцснское II селище, 2 - Красноселищенскос 111 селище, 3 - Красноселищснское IV селище, 4 - Сиухинская кузница, 5 - Васильсурскос V городище, 6 - селище “Нижние Шелаболки", 7 - Носельское II селище, 8 - I Іосельское III селище, 9 - Важнангерское (Мало-Сундырское) городище, К) - Важнангсрское селище, II - Шартнейское селище, 12 - Яндушевское селище, 13 - Ключевское селище, 14 - Юльяльская кузница, 15 - Юльяльское селище, /б - Сауткинское селище, /7 - Починковский могильник, 18 - Починковское селище, /9 - Горношумецкое городище, 20 - IІочинковское II селище, 21 - Удельно-Шумецкое II селище, 22 - селище Галанкина Гора II, 23 - Полянское селище, 24 - Сутырскос I селище, 25 - Волоконное селище, 26 - Руткинский могильник, 27 - Выжумский II могильник, 28 - Выжумский III могильник, 29 - Успенское городище, 30 - Уржумкинское II селище, 31 - Николаевские находки, 32 - Шелангерские находки, 33 - Юванурские находки, 34 - Килемарские находки, 35 - Великопольское селище, 36 - Солонерские находки. 37 - Находки у д. Чумбари, 38 - Находки у д. Чкарино, 39 - Салтаковскис находки, 40 - Чевернурскис находки, 41 - Шиныпедурские находки, 42 - Кокремские находки, 43 - Сосновский клад, 44 - Шари-Боксадские находки, 45 - Светинский клад, 46 - Р. Уртсмский клад, 4 7 - Руссколяждурскос селище, 48 - Олминское селище, 49 - Бадьинское селище, 50 - Бадьинская кузница, 51 - Староюледурское селище, 52 - Шорсолинское городище, 53 - Болыпеляждурское селище, 54 - Горношумецкой могильник, 55 - Юльяльский могильник, 56 - Отарскос селище, 5 7 - Мари-Луговскос селище, 58 - Мари-Луговской могильник

1 _ гппппшиг- 7 - могильник: 3 - селите: 4 - ОТПСЛЬНЫС НаХОИКИ'. 5 - ujwH31«№IH£!!!!’jL£2lil£IILL=J!!22nH2iH^^ nnum.

В IX-XI вв. на территории Ветлужско-Вятского междуречья начался процесс этнической консолидации марийской народности. Характерным показателем является усиление культурного единообразия археологических памятников, что соответствует основному отличию народности “в сфере этнических свойств” (Бромлей, 1982). Одним из факторов, способствующих складыванию благоприятных для этого процесса условий, является наличие по соседству Волжской Булгарии, которая “...в период своего расцвета являлась ареалообразующим центром в культурном, экономическом, а также политическом и, в определенной мере, этническом плане на широкой территории от Приуралья до Верхнего Поволжья” (Казаков, 1997. С. 33). В результате торговых отношений с Волжской Булгарией в край поступает большое количество вещей южного происхождения: салтовские серьги, поясные наборы, металлическая посуда, дирхемы и т.д. Развернутая булгарами торговля с местными племенами давала импульс для экономического развития последних. Наблюдается рост населения, что подтверждается увеличением археологических памятников и культурных слоев на поселениях. Тенденция к расселению на селищах, расположенных вблизи городищ, также свидетельствует о некоторых изменениях в экономической жизни населения. Поселения и могильники содержат материалы о развитии земледелия, ремесленного производства, торговли и имущественном расслоении в среде марийского общества.

-

3 этап - XII-XV вв. Памятники располагаются по обоим берегам Волги от устья р. Суры до устья р. Кокшаги и в низовьях р. Суры и р. Ветлуги (4 могильника, 5 городищ, 26 селищ, 3 производственных объекта (рис. 3).

Население, оставившее Выжумский II и III, Руткинский могильники, в целом, наследует традиции предшествующего периода в развитии погребального обряда, украшений и орудий труда, изученные по комплексам Веселовского, Черемисского, Дубовского и других могильников, что позволяет их отнести к культуре древних мари. В погребальном обряде преемственность выражена в топографии памятников, размерах и внутреннем устройстве могильных ям, ориентировке погребенных, положении рук, наличии кладов вещей в могилах и жертвенно-ритуальных комплексов в межмогильном пространстве. В инвентаре также наблюдается значительное количество однотипных изделий: головные медные цепочки, накосники, наборные пояса, монеты в составе украшений, подвески с треугольной основой, пластинчатые, преимущественно тупоконечные браслеты, полые подвески-птички, подковообразные фибулы, широколезвийные с двумя парами треугольных щековиц и круглым обухом топоры, калачевидные кресала и т.д. Керамические комплексы по-прежнему представлены горшковидными сосудами усеченно конической формы из глины с примесью шамота и дресвы. В этот период состав формовочных масс становится более разнообразным, значительный процент составляют сосуды с органической примесью, которая встречается самостоятельно, а также в сочетании с шамотом или дресвой.

При очевидном сходстве памятников IX-XI и ХП-ХШ вв. в их материалах заметны существенные различия. Исчезли захоронения с трупосожже- нием. Постепенно проходит мода на сложные крупные шумящие украшения, в костюмном комплексе уменьшилось количество металлических изделий; возможно, их заменила вышивка. Преобладающими становятся украшения, отлитые в жестких формах, значительно шире используется техника зерни. Изделия южного импорта вытесняются украшениями западных образцов (преимущественно мерянского, а также славянского типов). В костюмный комплекс марийской народной одежды входят бусинные височные кольца, пластинчатые загнутоконечные и оттянутоконечные браслеты, рубчатые и ложновитые перстни, подвески в форме пирамидки из колец и спиралей, шаровидные привески-бубенчики и т.д. Наиболее распространенными типами становятся овальноудлиненные с зубчатой или расширяющейся на концах прорезью кресала, топоры с треугольными щековицами. На территории расселения марийских племен появляются предметы христианского культа. На поселениях и могильниках, наряду с лепной традиционной керамикой, присутствует гончарная посуда с оттянутыми венчиками, волнистыми и параллельными горизонтальными линиями из глины с примесью дресвы и шамота. На селищах (Юльяльское, Красное селище) и городищах (Васильсурское V “Репище”) прослежены остатки срубных домов с печным отоплением.

Особым своеобразием отличается Починковский могильник. Несмотря на значительную близость этого памятника с вышеупомянутыми могильниками, при его этнокультурной интерпретации следует отметить ряд особенностей: отсутствие этноопределяющих марийских украшений, отражающих преемственность с предшествующим периодом (головные цепочки, браслетообразные височные кольца, накосники, умбоновидные и каплевидные шумящие подвески), в составе шумящих украшений не используются колоколовидные привески и грушевидные бубенчики с крестовидной прорезью. В то же время этот памятник содержит наиболее разнообразные категории украшений мерянского круга (двухглавые наборные коньки, подвески треугольные рамчатые и из колец, спаянных в форме пирамидки, плоские за-стежки-сюльгамы со спаянными концами), а также изделия, характерные для славянизированных костромских финно-угров (монетовидные подвески, лунницы, обмотанные гривны с плоскими загнутыми концами) (Археология Костромского края, 1997. Рис. 37-39).

Появление вещей волжских финнов в марийских памятниках - явление не исключительное. В могильниках предшествующего периода находили вещи мерянского, муромского, мордовского, иногда славянского происхождения (Никитина, 2001. С. 42). Близость могильников Поветлужья XII—XIII вв. с памятниками костромских финно-угров неоднократно отмечалась исследователями (Горюнова, 1961. С. 244-248; Архипов, 1986. С. 93; Рябинин, 1986. С. 192-193). Однако резкое увеличение мерянских и славянских изделий в Поветлужье в ХП-ХШ вв. трудно объяснить только культурными или торговыми контактами населения двух регионов и даже традиционными связями, фиксируемыми для Поветлужья и Костромского Поволжья с эпохи раннего железного века (Рябинин, 1997. С. 195; Патрушев, 1992. С. 148).

Более вероятно, что это явление связано с непосредственным появлением в Поветлужье переселенцев со стороны Костромского Поволжья.

События конца XI в. (в частности, волнения смердов в Суздальской земле в 1071 г.) подтверждают, что финно-угорское население восприняло славянскую культуру неоднозначно (Корсаков, 1872. С. 24-28). Часть финноугорского населения, не принявшего славянскую культуру, уклад жизни и иное вероисповедание, уходит на восток. По этому поводу Казанский летописец писал: “Наполни такими людьми землю ту еще ина черемиса, зовомая остяки, тое же глаголют ростовская чернь, забежавши та от крещения русского в болгарских жилищах” (Сказание о царстве Казанском, 1959. С. 27). Е.П. Казаков подтвердил эти свидетельства материалами домонгольских булгарских селищ и Танкеевского могильника (Казаков, 1985. С. 32), среди которых фиксировались комплексы волжскофинских вещей.

Существуют многочисленные легенды о том, что часть убежавших мерян поселилась на черемисских землях (Ключевский, 1987. С. 299; Корсаков, 1872. С. 30-31; Акцорин, 1990. С. 70-71; Морохин, 1994. С. 20). Опираясь на антропонимы, С.Я. Черных не исключает возможности включения мерянских и муромских родов в этнический состав марийцев (Черных, 1980). О.Б. Ткаченко, считая марийский и мерянский языки самостоятельными, отмечает их значительное сходство (Ткаченко, 1985. С. 29, 35).

В XII в. в связи с развернувшейся “крестьянской и феодальной (княжеской) колонизацией” Волго-Окского междуречья племена мери и муромы на основной территории их проживания уже полностью утратили свою самобытность. Значительная часть их была ассимилирована и оставила существенный след в культуре русского населения. Более затяжной характер носила аккультурация финно-угров, обитавших на левобережье Костромского региона. По материалам костромских кладбищ ославяненные финно-угры отмечены Е.А. Рябининым вплоть до ХП-ХШ вв. (Рябинин, 1986. С. ПО; 1997. С. 196). Многокомпонентность “субстратной” культуры Костромского края и неоднозначная интерпретация в определении досла-вянских обитателей края отмечена исследователями неоднократно (Рябинин, 1997. С. 195; Археология Костромского края, 1997. С. 177). Некоторые из них признавали это население мерянским, несмотря на его отличия от основной мерянской культуры (Горюнова, 1961. С. 244-248; Попов, 1974. С. 24-25), другие считали, что название “меря” по отношению к до-русскому населению Среднего Поволжья появилось позднее (Рябинин, 1997. С. 195; Археология Костромского края, 1997. С. 177). Сохранение названия в более поздний период, все же является косвенным доказательством наличия в составе этого населения определенных групп мерянских (или их потомков) племен.

Передвижение переселенцев на восток происходило, очевидно, небольшими семьями или их группами. Дошедшие до Поветлужья первопоселенцы смешались с родственными марийскими племенами, полностью растворившись в этой среде. Пришельцы принесли свои культурные традиции, что способствовало некоторому изменению внешнего облика марийской куль- туры, о чем свидетельствуют памятники ХП-ХШ вв., особенно Починков-ского могильника.

Население проживает, в основном, на селищах. Количество городищ резко сокращается, но изменяется их функциональное назначение; из убежищ они превращаются в административные, торговые, религиозные центры, а также становятся сторожевыми пунктами и крепостями: Шорсолин-ское городище на р. Немда в Куженерском районе служило форпостом северо-восточной границы марийских земель, Успенское на левом берегу Волги в Воскресенском районе Нижегородской области - западным, Важнан-герское (Мало-Сундырское) и Васильсурское V - южными. О наличии укрепленных городищ у Малмыжа и Буртека на р. Вятке свидетельствуют многочисленные легенды и предания {Спицин, 1893).

В конце предмонгольского или начале золотоордынского периодов часть булгарского населения переходит на левобережье. Значительный интерес для выяснения этнической ситуации в регионе представляют булгарские Горношумецкой (12 погребений) и Мари-Луговской (35 погребений) могильники, Мари-Луговское и Отарское селища, находки булгарской керамики на Васильсурском V и Важнангерском (Мало-Сундырском) городищах, Сутырском, Юльяльском селищах, расположенных по обоим берегам р. Волги. В начале 30-х годов XIII в. в Среднем Поволжье появились монго-ло-татары, разрушившие города Волжской Болгарии и опустошившие земли поволжских народов, в том числе и марийцев.

Сложная военно-политическая обстановка приводит к нарушению стабильного развития региона, что отрицательно сказывается на социальном и экономическом развитии местных народов. В это время перестают функционировать известные по Волге и в устье Ветлуги могильники. Переход к новой, так называемой “илемной” системе расселения, предполагающей создание небольших поселений из 1-3 дворов, позволяет надежно укрыться среди болот и лесов левобережья, но и трудно уловим для археологов. Не удивительно, что до нас об этом периоде дошли лишь слабые сведения в виде отдельных находок (рис. 3). Часть селищ вдоль Волги (Починковское И, Удельно-Шумецкое, Волоконное, Красное селище) продолжает существовать до XV в. Изолированность, с одной стороны, способствует размыванию этнографических признаков марийской культуры, а, с другой - приводит к тому, что экономические, политические и культурные связи между различными группами марийского населения ослабевают. Такая изоляция способствует усилению различий между горными и луговыми мари.

-

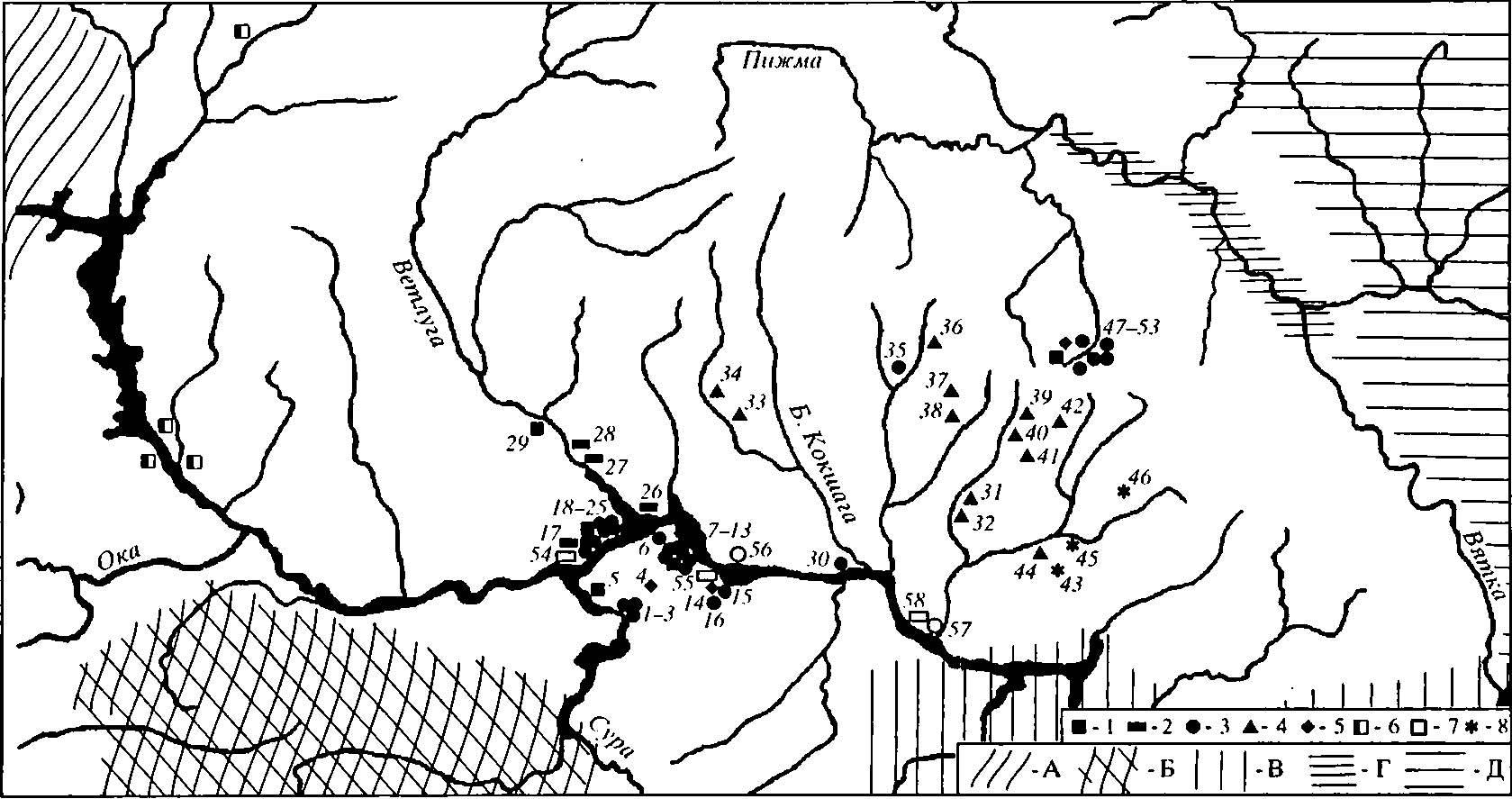

4 этап - XVI-XVII вв. Наиболее плотно были заселены правобережье Волги, бассейны рек Илети, Большой и Малой Кокшаг, левый берег среднего течения р. Вятки. Известные археологические памятники представлены языческими кладбищами сельских жителей. Поселения этого периода не известны археологам по ряду причин. Большинство из них находилось под современными марийскими деревнями и поэтому разрушены. Керамика, основной материал при обнаружении памятника, представлена уже гончарными горшками с рынков и не имеет этнической выразительности.

В погребальном обряде языческие черты по-прежнему занимают доминирующее место. Погребения совершены в ямах прямоугольных форм. Костяки лежали в вытянутом положении головой на С, СЗ или 3. В засыпи могильных ям зафиксированы угли, а под погребенными подстилки из войлока, дерева, соломы. Погребенные уложены в лучших одеждах с большим количеством украшений. В могилах обнаружены также орудия труда, оружие, котлы. Но в погребальном обряде уже заметны новые элементы, свидетельствующие о переменах в мировоззрении. С распространением христианской веры и укреплением связей с русскими в обряд захоронения входит западная ориентация покойников, которая с середины XVII в., особенно у горных мари, становится преобладающей. Все чаще удается зафиксировать уложенные на груди, иногда скрещенные руки. Могильные ямы становятся глубже. В отдельных погребениях горной стороны середины XVII в. найдены кресты.

В этот период складывается этнографический костюм, бытующий до XX в. Шарпан-нашмак, височные украшения-лунницы и в форме несомкнутого кольца, один конец которого загнут внутрь и имеет дополнительные привески, шейные украшения-воротники, пластинчатые застежки-сюльга-мы с геометрическим орнаментом из насечек, нагрудные декоративные украшения типа “ширкамы” и “почкамы”, овальнощитковые перстни с нарезным орнаментом, накосники “юпинэ” являются этноопределяющим индикатором марийской культуры. В костюмном комплексе существенно сокращается использование металлических украшений. Традиционные сюжеты (уточки, коньки, вода и т.д.) из металлической пластики перенесены в большей степени в орнаментацию вышивки. В составе украшений стали использоваться монеты или подражания им, бусы и позумент. Преобладают украшения, изготовленные методом холодной ковки.

По особенностям погребального обряда и материальной культуры четко фиксируются локальные группы марийских памятников, которые соответствуют известным до настоящего времени этнографическим группам марийского народа.