Марийский праздник Пеледыш пайрем: перекресток духовных традиций

Автор: Шкалина Г.Е.

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. В традиционной праздничной культуре марийского народа есть особый праздник. Он появился в 1920 г. как дитя новой пролетарской культуры на основе архаичных марийских обрядов Агавайрем и Лышташ пайрем / Семык и получил название Пеледыш пайрем («Праздник цветов»). Целью данной статьи является анализ уникального национального советского праздника, рожденного на перекрестке духовных традиций марийского народа и ставшего в XXI в. межрегиональным государственным праздником. В рамках исследования праздничная культура рассматривалась как диалог прошлого и настоящего в этнокультурной традиции, как ее динамика в условиях «советскости» и постсоветское время, как отражение трансформаций марийской этнической идентичности. Автором предложен культурологический дискурс для анализа праздника Пеледыш пайрем как формы и способа репрезентации культурной памяти марийского народа в XX-XXI вв. Материалы и методы. Материалом для изучения заявленной проблемы стали источники, которые делают возможным рассмотрение современного марийского праздника Пеледыш пайрем в его смысловой динамике, детерминированной трансформациями в политической, экономической, социальной и культурной сферах. В результате применения культурологического анализа источников по данной теме, использования историко-сравнительного, герменевтического методов, семиотического подхода автор формулирует ответы на поставленные исследовательские вопросы. Результаты исследования и их обсуждение. В любой национальной культуре существуют праздники как наиболее древний и постоянно воспроизводящийся ее элемент. В отдельные периоды истории они могут переживать упадок или оживление в зависимости от динамики системы ценностей. Пока жива ценность/идея, она оформляется в праздничном обряде, с упадком веры в нее потребность в празднике, реализующем эту идею, исчезает. Появляется новая идея - возникает и новый праздник. В истории культуры марийского народа так случилось с праздником Пеледыш пайрем - ровесником Марийской автономии. Первоначально он назывался Йошкар пеледыш пайрем («Праздник красного цветка» или «Красный праздник цветка»). Семантика красного цвета явно указывала на красный цветовой фон Октябрьской революции, на торжество нового общественного строя в новой России. Новый праздник с самого начала олицетворял трансформацию старинной очень значимой для народа мари праздничной традиции и приобрел новое символико-смысловое значение, новую знаковость и семиотичность. Заключение. Анализ трансформации архаичных марийских праздников Агавайрем и Лышташ пайрем / Семык в советский и постсоветский Пеледыш пайрем свидетельствует о том, что традиция образует коллективную память народа, обеспечивает его самотождественность и преемственность в развитии. Традиция как социоестественная ментальность служит базовой ценностью, предопределяющей сбалансированную устойчивость культурной модели. Это, в свою очередь, способствует формированию в обществе современных культурпорождающих пространств.

Пеледыш пайрем, агавайрем, лышташ пайрем / семык, праздник цветов, народ мари, культура, традиция

Короткий адрес: https://sciup.org/147217996

IDR: 147217996 | УДК: 130.2 | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.04.457-467

Текст научной статьи Марийский праздник Пеледыш пайрем: перекресток духовных традиций

Введение. В традиционной праздничной культуре марийского народа есть особый праздник. Он появился в 1920 г. как дитя новой пролетарской культуры на основе архаичных марийских обрядов Агавайрем и Лышташ пайрем / Семык и получил название Пеледыш пайрем («Праздник цветов»). Целью данной статьи является анализ уникального национального советского праздника, рожденного на перекрестке духовных традиций марийского народа и ставшего в XXI в. межрегиональным государственным праздником. В рамках исследования праздничная культура рассматривалась как диалог прошлого и настоящего в этнокультурной традиции, как ее динамика в условиях «советскости» и постсоветское время, как отражение трансформаций марийской этнической идентичности. Автором предложен культурологический дискурс для анализа праздника Пеледыш пайрем как формы и способа репрезентации культурной памяти марийского народа в XX–XXI вв.

Материалы и методы. Материалом для изучения заявленной проблемы стали источники, которые делают возможным рассмотрение современного марийского праздника Пеледыш пайрем в его смысловой динамике, детерминированной трансформациями в политической, экономической, социальной и культурной сферах. В результате применения культурологического анализа источников по данной теме, использования историко-сравнительного, герменевтического методов, семиотического подхода автор формулирует ответы на поставленные исследовательские вопросы.

Результаты исследования и их обсуждение. В любой национальной культуре существуют праздники как наиболее древний и постоянно воспроизводящийся ее элемент. В отдельные периоды истории они могут переживать упадок или оживление в зависимости от динамики системы ценностей. Пока жива ценность/идея, она оформляется в праздничном обряде, с упадком веры в нее потребность в празднике, реализующем эту идею, исчезает. Появляется новая идея – возникает и новый праздник. В истории культуры марийского народа так случилось с праздником Пеледыш пайрем – ровесником Марийской автономии. Первоначально он назывался Йошкар пеледыш пайрем («Праздник красного цветка» или «Красный праздник цветка»). Семантика красного цвета явно указывала на красный цветовой фон Октябрьской революции, на торжество нового общественного строя в новой России. Новый праздник с самого начала олицетворял трансформацию старинной очень значимой для народа мари праздничной традиции и приобрел новое символико-смысловое значение, новую знаковость и семиотичность.

Заключение. Анализ трансформации архаичных марийских праздников Агавайрем и Лышташ пайрем / Семык в советский и постсоветский Пеледыш пайрем свидетельствует о том, что традиция образует коллективную память народа, обеспечивает его самотождественность и преемственность в развитии. Традиция как социоестественная ментальность служит базовой ценностью, предопределяющей сбалансированную устойчивость культурной модели. Это, в свою очередь, способствует формированию в обществе современных культурпорождающих пространств. Ключевые слова: Пеледыш пайрем; Агавайрем; Лышташ пайрем / Семык; Праздник цветов; народ мари; культура; традиция.

Народные праздники, как правило, обусловлены окружающей средой и хозяйственной деятельностью человека. Они имеют аграрно-магический смысл, функциональную направленность, отражают трансформацию обычаев и обрядов. Сложные проблемы мировидения и мировосприятия также читаются в «тексте» народных праздников. Праздники – расширенная форма воплощения обычаев и обрядов, основанных на идее природо-и культуросообразности. В системе марийской традиционной культуры они составляют насыщенный и продуктивный слой. В них запечатлены многовековая мудрость, обрядовый фольклор, музыкально-хореографическое творчество народа.

В марийской праздничной культуре есть один праздник, который уже на протяжении 100 лет существует на пере-

ISSN 2076–2577 (print) 457

крестке духовных традиций народа. Это Пеледыш пайрем («Праздник цветов»), вобравший в себя квинтэссенцию обрядов, идеологии, политики, авторства. По традиции революционного времени праздник в самом начале получил название Йош-кар пеледыш пайрем («Праздник красного цветка» или «Красный праздник цветка»). Через три года с момента первого празднования Йошкар пеледыш пайрем получил официальный статус и стал новой формой коммуникации марийского народа как в сельской местности, так и в городском пространстве. Это была новая советская манифестация народа, который перестал называться черемисы , вернув себе исторический этноним мари . Столетний праздник, являясь ровесником Марийской автономии, презентует себя как синкретичный и одновременно полифоничный с точки зрения культурного взаимодействия прошлого и настоящего, советского и постсоветского, национального и светского.

Обзор литературы

Разработка выбранной темы потребовала обращения к различным группам источников и научных работ. Ее теоретико-методологическую основу составляют работы, рассматривающие те или иные аспекты такого многозначного феномена, как праздник, который, в свою очередь, включен в более широкое понятие «праздничная культура». Для понимания общих культурологических смыслов праздника в отечественной науке многое было сделано М. М. Бахтиным [1], B. C. Библером [2], Ю. М. Лотманом [5], С. А. Токаревым [11] и другими мыслителями.

Исследования массового праздника как феномена нового типа, характерного для советской эпохи, отражены, в частности, в работах Д. М. Генкина1, В. А. Руднева [8], Л. А. Тульцевой [12].

Отдельные аспекты взаимосвязи праздника и культурной памяти раскрываются в трудах таких ученых, как Б. В. Дубин [4], Г. И. Зверева [6], Л. А. Шумихина [15].

Особую группу составляют работы, посвященные анализу как в целом традиционной культуры народа мари [14], так и его своеобразной праздничной культуры. Второе направление представлено исследованиями марийских историков О. В. Данилова [3], И. Н. Смирнова [9], этнографов Н. С. Попова [7] и др., фольклористов О. А. Калининой2, К. А. Четкарева3, социологов В. С. Соловьева [10] и др.

Материалы и методы

Материалом для изучения заявленной проблемы стали источники, в которых рассматривается марийский праздник Пеле-дыш пайрем, возникший на фундаменте древнемарийской праздничной культуры в первые годы советской власти и продолжающий существование в настоящее время.

В рамках данного исследования анализируется проблема культурной памяти как непрерывного процесса, в котором народ аккумулирует и реконструирует знания о себе и своей идентичности. При этом сама праздничная культура интегрирует и консолидирует общество.

На протяжении XX в. и в начале XXI в. праздник претерпевает значительные изменения по сравнению с предшествующими эпохами, что обусловлено прежде всего социально-политическими факторами. В этом ключе важнейшим становится вопрос о причинах появления и последующего закрепления (или отрицания) праздника в обществе, а также о его роли в формировании коллективного представления о существующем миропорядке. Данный аспект еще недостаточно изучен современной наукой, а потому представляет особый интерес.

Наиболее значимыми для данного исследования являются историко-сравнительный, герменевтический методы и семиотический подход.

Применение историко-сравнительного метода связано с необходимостью проследить эволюцию праздника, выявить обусловленность праздников советского и постсоветского периодов традиционной праздничной культурой прошлого и исследовать традиционные и новационные составляющие праздника.

Семиотический подход, использующийся при рассмотрении конкретных праздничных дат, важен для анализа семантики праздничной культуры и символов праздника, связанных с историческим прошлым.

Герменевтический метод позволяет рассмотреть и осмыслить праздник как специфический текст культуры советской и постсоветской эпох, свидетельствующий о значимости культурной памяти в их бытии. Культурологическая интерпретация этого текста способствует пониманию взаимосвязи и взаимообусловленности праздника и культуры.

Результаты исследования и их обсуждение

Праздничная культура сопровождает человеческое общество с ранних стадий развития и является неотъемлемой частью культуры в целом. Праздник формирует социокультурную ситуацию и одновременно бытийствует в соответствии с ней. Этот двусторонний процесс идет непрерывно и тем самым обеспечивает перманентную актуальность праздника для общества. С учетом данной специфики праздника его изучение с точки зрения эволюции форм позволяет составить представление о культуре социума конкретного исторического периода. Анализ же эмоциональной и психологической составляющих праздника выявляет его личностные аспекты. Каждая эпоха имеет неповторимый культурный облик, специфический набор ценностей и норм, что непосредственно репрезентируется в празднике.

В марийской праздничной культуре есть один праздник, который в своем вековом существовании выделяется на фоне остальных происхождением и формами. Находясь на перекрестке духовных традиций народа, он вобрал в себя квинтэссенцию обрядов, идеологии, политики, авторства. Это Пеледыш пайрем («Праздник цветов»), ровесник Марийской автономии. По традиции того революционного

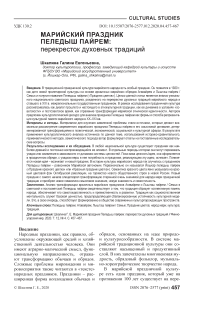

Рис. 1. Александр Фёдорович Конаков (1887–1922) Fig. 1. Alexander Fedorovich Konakov (1887–1922)

времени праздник в самом начале получил название Йошкар пеледыш пайрем («Праздник красного цветка» или «Красный праздник цветка»). Новый марийский советский праздник впервые прошел в с. Сернур Уржумского уезда Вятской губернии 27 мая 1920 г. на фоне красных флагов с лозунгами и портретов руководителей большевистской партии. Он состоялся задолго до декрета Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров «Об образовании автономной области Марийского народа» с подписями В. Ульянова (Ленина), М. Калинина, А. Енукидзе, который появится только спустя пять месяцев. Однако в это историческое время победа красной революции была уже очевидна.

Инициатором и организатором нового праздника был Александр Федорович Конаков, марийский писатель, учитель, просветитель, талантливый общественный деятель. Он родился в 1887 г. в д. Купсола Сернурского района, окончил Кукарскую учительскую семинарию, затем Вятский учительский институт, служил прапорщиком в царской армии. После демобилизации преподавал естествознание и химию в Царевококшайской учительской семина- рии, где вместе с композитором, основоположником марийской профессиональной музыки И. С. Ключниковым-Палантаем организовал драматический и хоровой кружки. Окончив Приволжские военнохозяйственные курсы в Казани, в 1920 г. стал военкомом Сернурского кантона, по совместительству преподавал на педагогических курсах. Все это время А. Ф. Конаков писал стихи, рассказы, пьесы. Всего им было создано более десяти пьес, из которых “Поран” («Буран») и “Тулык ÿдыр” («Сиротка») выходили отдельными изданиями в Казани. Примечательно, что драма “Тулык ÿдыр” в 1920 г. была поставлена на сцене новорожденного Передвижного театра, ставшего в дальнейшем любимым народом Марийским национальным театром драмы имени М. Шкетана4.

Александр Конаков с энтузиазмом встретил Октябрьскую революцию, активно агитировал земляков за новую жизнь. В марте 1920 г. он был участником II губернского съезда национальностей Вятской губернии, где зародилась идея создания нового марийского праздника, ставшая кульминацией его революционной деятельности. Воплотить ее в жизнь писателю помогали преподаватели педагогических курсов И. Е. Романов, П. А. Соловьев, М. И. Веткин.

27 мая 1920 г. Сернур был украшен красными плакатами, лозунгами, флагами. Семантика всего красного говорила о торжестве нового общественного строя в новой России. В Сернурском народном доме состоялся митинг. Ответственные лица поздравили собравшихся с праздником Йош-кар пеледыш пайрем, рассказали о первых успехах развития хозяйства, культуры, о новой жизни. Силами учащихся педагогических курсов был дан концерт.

После праздника в Сернуре 60 учащихся разделились на две группы и отправились по соседним деревням. Там они читали лекции, выступали с концертами, спектаклями, пропагандировали новый быт и культуру. Первая агитбригада пошла в направлении Косолаповской волости и остановилась в д. Мурза. Сельчанам был показан спектакль по драме А. Ф. Конакова “Чачавий”, после этого исполнялись марийские песни, проводились беседы о новой жизни, новом празднике. С другой группой учащихся в поход вышел сам А. Ф. Конаков. В с. Старый Торъял агитбригаду по марийскому обычаю встретили хлебом-творогом. Здесь учащиеся показали драму М. Ф. Токмурзина “Эртыше” («Прошедшее»), исполняли песни, читали стихи. Митинги, лекции, спектакли, концерты, спортивные соревнования проводились в населенных пунктах Мари-Сола, Мари-Турек, Мари-Билямор и других селах и деревнях Уржумского уезда.

Так началась эволюция нового советского праздника на земле Онара. Постепенно он набирал силу, проникая в другие марийские кантоны.

В 1923 г. президиум Марийского облисполкома постановил праздник Пеле-дыш пайрем проводить повсеместно. В документе от 11 мая 1923 г. говорилось: «Учитывая культурную, политическую, общественно-политическую, а равно экономическую отсталость марийских трудящихся масс и принимая во внимание мнения, выраженные марийскими трудящимися в 1919–1920 гг. в Сернурском районе, в ознаменование данной властью Советов свободы культурного развития отсталых национальностей, президиум Мароблисполкома постановил:

-

1. Продолжить, начиная с 1923 г., праздник “Йошкар пеледыш пайрем”, начало которому положили трудящиеся Сернур-ского кантона… Объявить этот праздник народным революционным днем трудящихся Марийской автономной области.

-

2....Днем празднования установить первый день народного праздника “Се-мык” [четверг], объявив этот день нерабочим по всей области.

-

3. Ныне, в 1923 г., день празднования – 24 мая.

-

4. В день 24 мая “Йошкар пеледыш пай-рем” призвать трудящихся Маробласти к тесному сближению с Советской властью и Компартией, к дружному коллективному стремлению, к культурному возрождению

-

6. …б) на поддержание кантонных экскурсий и расходы по проведению 24 мая отпустить из запасного фонда облисполкома 11 тыс. руб.» (цит. по: [12, 19 ]).

и физическому оздоровлению. День должен пройти под знаком тесной солидарности трудящихся всех национальностей в деле культурно-политического строительства и осуществления мировой революции.

Из документа видно, что по марийской духовной традиции раньше в этот период отмечали Семык. Замена старого новым в условиях меняющейся жизни была обычным явлением для общественной активности первых послереволюционных лет. Однако надо помнить, что для мари Семык наряду с Кугече (ныне совпадает с Пасхой) и Сӱрем (совпадает с Петровым днем) являлся наиболее почитаемым общенародным праздником. В некоторых местах для празднования Семык существовали специальные Семык ото (рощи). В этот день «в березовой роще разводится огонь, жрец читает молитвы, бросает для покойников в огонь куски блинов и льет из чашки пиво»5. Накануне каждый хозяин «угощает» умерших родственников дома: «утром ставит на стол пресное молоко и сырные лепешки, а в полдень на лавку утку и яйца, приговаривая “Не евши, не пивши, голодные не ходите, живите богато и счастливо”» [13, 54 ]. В Козьмодемьянском уезде в Семык сжигали старую одежду, «назначая ее, конечно, в дар умершим»6.

Как свидетельствует сохранившаяся традиция, Семык у мари относился к праздничному комплексу кон пайрем (родительский день, праздник умерших). В нем были сосредоточены сложные и разнообразные обряды, связанные с культом предков, растительности, семейными отношениями. Значение праздника согласовывается с архаическим праздником первого зеленого листочка уже в летнем понимании; в некоторых местах он называется Лышташ пайрем («Праздник листьев»), что указывает на древнейший пласт ду ховной традиции, тогда как Се

Рис. 2. Иллюстрация к репортажу о проведении Праздника цветов в газете «Марийская правда» советского периода

-

Fig. 2. Illustration for a report on the celebration of the Flower Festival in the newspaper “Mariyskaya Pravda” of the Soviet period

мык – это более позднее название, связанное с отсчетом недель от праздника Кугече и пришедшее в разговорник финноязычных племен от соседей-славян. Марийский Семык традиционно отмечался через семь недель после Кугече, всегда в среду. Готовиться к нему начинали заранее – убирали мусор, наводили порядок во дворе, в огороде, чистили утварь и т. д.

Праздником Семык начинался цикл летних праздников, и основной его идеей были поминовение умерших родственников, прошение у них благословения на благополучие, удачу во всех хозяйственных делах в летнее время.

Спустя три года с момента появления новый марийский Праздник красного цветка впервые состоялся в Краснокок-шайске (ныне Йошкар-Ола). Торжество готовилось заранее с участием С. Г. Ча-вайна, М. Шкетана, Т. Ефремова, партийных работников. Оно сопровождалось спортивными соревнованиями, исполнением песен, плясок. В Марийском театре была поставлена пьеса С. Г. Чавайна “Ям-блат кӱвар” («Мост Ямблата»). Пеледыш пайрем получил официальный статус и стал новой формой коммуникации марийского этноса как в сельской местности, так и в городском пространстве. В начале советской эпохи это была качественно новая манифестация волжско-финского народа, который после I Всемарийского съезда в

1917 г. (г. Бирск, Уфимская губерния) перестал называться черемисы , вернув себе исконный этноним мари . Областная газета “Йошкар кече” («Красный день») писала тогда: «Праздник должен быть общим. “Я не буду помогать, я не приду” – такого не должно быть. Почему “красного цветка”? Потому, что красный – цвет революции: Красная Армия, красное знамя, красные победили белых»7. Пламенный призыв был услышан: на торжество пришли не только горожане, но и жители отдаленных деревень.

Газета “Марий илыш” («Марийская жизнь») переформатировала на новый лад традиционную молитву дедов и отцов, что впоследствии было удостоено внимания академического издания по этнографии: «Если вам дорого будущее вашего народа; белая, как снег, ваша одежда; быстрый, как молния, ваш ум; яркие, как звезды, ваши глаза; сила Онара в теле вашем; гибкий, как воск, ваш язык; прекрасные, как щебетанье птиц, песни ваши; неявная, как крылья бабочки, ваша душа; если вы хотите, чтобы народ мари воспрянул, как звезда; поднялся, как месяц; засиял, как солнце, проведите в Сернуре Пеле-дыш пайрем» (цит. по: [12, 135 ]).

В 1925 г. Йошкар пеледыш пайрем прошел в молельной роще вблизи Серну-ра, что большевикам, атеистам по своим убеждениям, представлялось вполне допустимым. К тому времени А. Ф. Конакова уже не было в живых. Он скончался в 1922 г. из-за болезни в возрасте 34 лет. (Сегодня именем А. Ф. Конакова названы улицы в Сернуре, Йошкар-Оле, д. Кукнур. Сернурский историко-литературный музей также носит имя автора идеи праздника Йошкар пеледыш пайрем.)

В 1927 г. с 8 по 10 июня торжество вновь проходило в столице Марийской автономной области Краснококшайске. Для его подготовки была создана специальная комиссия, разработавшая план мероприятия. Предусматривалось участие делегаций из деревень Марийской автономии. В первые два дня были проведены дет- ские спортивные, игровые и концертные программы, кульминацией которых стали шествие и торжественный митинг на «базарной площади с участием партийных, профессиональных, комсомольских, пионерских организаций и крестьян из деревень»8. Прозвучали приветственные выступления руководства, после чего на центральном стадионе состоялись массовые спортивные выступления, национальные игры. Свой спектакль показал зрителям Марийский театр, была представлена также концертная программа.

В 1928 г. Краснококшайск получил новое имя – Йошкар-Ола. День празднования Йошкар пеледыш пайрем был объявлен нерабочим. В его организации участвовал звездный состав марийской интеллигенции: Сергей Чавайн, Яков Майоров (М. Шкетан), Осып Шабдар, Тихон Ефремов, Иван Ключников-Палантай, Владимир Мухин-Сави и др. Это была художественная и интеллектуальная элита нации, получившая хорошее образование и воспитание. Большую роль в ее становлении сыграла Казань – культурно-исторический и университетский центр Поволжья, соответствовавший коренному значению этимона: казан ‘котел’ . В этом «котле» в течение многих веков «варились» европейские и восточные традиции, идеологии, аккумулировались созидательные силы разных народов региона, усиливая инновационные свойства культурного мышления. Именно в Казани родилась национальная интеллигенция волго-камских народов – первые революционеры, профессиональные деятели культуры, основоположники национальной литературы, музыкального искусства, ставшие олицетворением высших этических и художественных представлений своих этносов. Этнохудожественное, этнополитическое творчество марийских Чавайнов, Глезденевых, Мухиных, Конаковых и многих других уподобляется мессианской роли библейских пророков, поскольку они, получив «европейскую инъекцию», выводили марийскую культуру в пространство мировой Ойкумены. Каждый из них как

Рис. 3. Марийское жречество благословляет Пеледыш пайрем

-

Fig. 3. The Mari priesthood blesses Peledysh Payrem

носитель этнокультурной традиции создавал неповторимый узор в многоцветье волго-камской культуры, в том числе политической, имея собственные коммуникативные характеристики. Все они разделили героическую и трагическую судьбу своего народа в конце 20–30-х гг. ХХ в.

С Казанской губернией связано имя талантливого русского поэта Николая Заболоцкого, автора поэтических строк «в государстве ромашек, у края, где ручей, задыхаясь, поет…»9. В литературе о нем допускается, что эти образы навеяны неповторимой природой сернурской земли, где Н. Заболоцкий провел детские годы. Метафора «государство ромашек» своеобразно отозвалась в революционной деятельности сернурских активистов. Как свидетельствуют некоторые устные источники, митинги в честь Праздника красного цветка нередко украшались флажками с изображением белых ромашек.

Так за короткое время Йошкар пеледыш пайрем получил в Марийском крае широкое распространение и стал популярным праздником. Но в 1930 г. летнее торжество было отменено. Начавшееся десятилетие в истории страны характеризовалось укреплением авторитарного режима И. В. Сталина, осуществлением коллективизации и индустриализации, происходившими за счет снижения жизненного уровня населения. Борьба с «кулаками», «буржуазными националистами» прервала постреволюционную праздничную традицию.

В середине 1930-х гг. вопрос о возрождении марийского праздника снова возник благодаря ходатайству Ч. И. Врублевского, первого секретаря обкома партии Марийской автономной области. История запечатлела его слова: «Все вы знаете, что существовал национальный весенний праздник Йошкар пеледыш пайрем, который в течение многих лет праздновался и, говорят, из года в год он приобретал все большее значение в жизни колхозников... Было внесено предложение, чтобы не праздновать этот праздник. Что получилось? В то время, когда наша соседка Чувашия имеет национальный праздник

Акатуй, Татария имеет Сабантуй... мы в Марийской области даже своего праздника не имеем»10. Так, уже в условиях МАССР, в 1936 г. было принято решение об официальном признании традиционного народного весеннего праздника Агавай-рем («Праздник сохи»).

Действительно, Сабантуй, Акатуй, Ага-вайрем – аналогичные весенние праздники пашни (сохи) у татар, чувашей, мари. Их архаическая сущность – «свадьба» сохи (плуга) и земли как женского космического начала с фундирующей идеей плодородия. К ним по смыслу и значению близки Каргатуй и Гербер у башкир и удмуртов. Древние волго-камские народы с развитым земледелием и скотоводством в этот день совершали моления в священной роще и проводили различные обряды с куриными яйцами: дарили молодушкам, вышедшим замуж со времени прошлогоднего праздника, зарывали их в землю во время сева, катали на гумне, кидали через верхушку священного дерева и т. п. Молодежь устраивала соревнования по бегу, скачки на лошадях, прыжки через костры. Источники свидетельствуют о том, что в самых древних пластах марийского праздника Агавайрем использовался народный инструмент шӱвыр для исполнения сакральных мелодий во время обхода музыкантом шӱвырзö весеннего поля. Данный магический обряд «читается» как необходимость вызвать вибрацию земли для должного приема ею нового посева.

Надо полагать, что в 1936 г. молодая Марийская автономная советская социалистическая республика с разрешения высоких инстанций широко отпраздновала свое рождение очень значимым для народа весенним древнемарийским праздником. Однако в наступившем 1937 г. многие из организаторов и активных участников как первого советского марийского праздника Йошкар пеледыш пайрем, так и последующего реанимированного архаического Агавайрем стали жертвами Великого Террора. Не избежал этой участи и Чеслав Врублевский, поляк по национальности, уроженец Риги.

Годы «оттепели» дали второе дыхание празднику после четвертьвекового перерыва в 1936–1960 гг. и привнесли изменение в его название – Пеледыш пайрем (без красного словесного облачения), с которым он торжественно отмечается и в XXI в. Вновь на сернурской земле по инициативе заведующего районным отделом культуры В. Губина прошел Праздник цветов, в котором приняли участие представители республиканской власти. Мероприятие было идеологически выдержано, и в 1965 г. Марийский обком КПСС вынес постановление о придании празднику Пеледыш пайрем официального статуса. Решено было проводить его в третье воскресенье июня, после окончания весеннеполевых работ. В парках, на берегах рек и озер, на лесных полянах оборудовали места для выступления коллективов художественной самодеятельности, подготавливали спортивные площадки, в населенных пунктах ремонтировали дороги, обновляли ворота, красили дома и палисадники, сажали цветы11.

1970-е гг. ознаменовались новым подходом к проведению Пеледыш пайрем: первоначально каждая деревня собиралась на праздник, затем его отмечали в районных центрах, местом кульминации становилась Йошкар-Ола. Примечательно, что общение людей, объявление артистов со сцены, награждение передовиков сельского хозяйства, концертные программы с участием профессиональных артистов и фольклорных коллективов проходили исключительно на марийском языке.

В постперестроечное время, с 1996 по 2008 г., Пеледыш пайрем в Республике Марий Эл, имея республиканский статус, проводился одновременно с другими национальными праздниками – «Русская березка» и «Сабантуй». По сообщению Энциклопедии Республики Марий Эл, «общереспубликанский праздник приурочен ко Дню России и ежегодно отмечается 12 июня. Праздник прославляет мирный труд, людей, служит укреплению национального самосознания, его единению, утверждает идею сохранения языка, песен,

Рис. 4. Выступление Государственного ансамбля песни и танца Марий Эл на церемонии открытия Пеледыш пайрем

-

Fig. 4. Performance of the State Song and Dance Ensemble of Mari El at the opening ceremony of Peledysh Payrem

танцев, народного костюма, пропагандирует дружбу между народами»12.

В 2009 г. марийские общественные организации, представители общественности развернули дискуссию по поводу нового формата праздника. Автор статьи также участвовала в составлении концепции проведения общемарийского межрегионального национального праздника Пеледыш пайрем, придания ему статуса государственного праздника Республики Марий Эл. С тех пор Пеледыш пайрем ежегодно отмечается в третью субботу июня. В Йошкар-Оле он начинается ранним утром в Дубовой роще с совершения обряда Агавайрем для желающих, а затем переходит в праздничное шествие по улицам города от Дворца культуры им. В. И. Ленина до центральной площади. Представители разных районов республики в этнических костюмах, делегации марийских диаспор из Башкортостана, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Нижегородской, Кировской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского АО идут в единой колонне, которую возглавляет знаменосец с флагом Всемарийского совета “Мер Канаш” После торжественного открытия праздника на главной площади города организуются концерты, игры, конкурсы, спортивные состязания и многое другое. В сельской местности установлена единая форма проведения праздника, состоящая из двух частей – торжественно-официальной и развлекательной. В торжественную входит открытие праздника с поднятием флагов и подведением итогов весенне-полевых работ. Развлекательная включает в себя концерты, спортивные состязания, различные веселые конкурсы, аттракционы, игры13. В настоящее время Пеледыш пайрем является неотъемлемой составляющей национальной культуры народа мари.

Заключение

В целом изучение праздничной культуры ХХ–ХХI вв. в нашей стране подводит к выводу о том, что ее смысловая динамика детерминирована трансформациями в политической, экономической, со- циальной и культурной сферах. В данном случае праздник как интегрирующая система выступает в качестве соединительного звена культуры в условиях кризиса культурной идентичности, который наблюдался как после Октябрьской революции 1917 г., так и после распада СССР. Об этом же свидетельствует появление новых праздников, не имеющих ранее культурной основы. С другой стороны, праздник как форма культурной памяти, закрепленная в культурной традиции, формирует символически переработанный образ прошлого и одновременно выполняет функцию репрезентации содержания и трансляции смыслов культурной памяти.

Анализ трансформации архаичных марийских праздников Агавайрем и Лыш-таш пайрем / Семык в советский и постсоветский Пеледыш пайрем показывает, что традиция образует коллективную память народа, обеспечивает его само- тождественность и преемственность в развитии. Традиция как социоестествен-ная ментальность служит базовой ценностью, предопределяющей сбалансированную устойчивость культурной модели. Это, в свою очередь, способствует формированию в обществе современных культурпорождающих пространств.

Пеледыш пайрем – советская и постсоветская форма манифестации марийской нации, выражение ее культурной идентичности, перекресток многовековых духовных традиций, где прошлое встречается с настоящим, а человек получает «сладостное чувство» единения с Природой и сородичами. Столетний праздник, являясь ровесником Марийской автономии, презентует себя как синкретичный и одновременно полифоничный с точки зрения культурного взаимодействия прошлого и настоящего, советского и постсоветского, религиозного и светского, универсального и феноменального.

Поступила 08.10.2020, опубликована 25.12.2020

Список литературы Марийский праздник Пеледыш пайрем: перекресток духовных традиций

- Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Москва: Худож. лит., 1990. 543 с.

- Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век. Москва: Политиздат, 1990. 413 с.

- Данилов О. В. Языческие культы древнего населения Марийского Поволжья. Йошкар-Ола: [Б. и.], 2016. 336 с.

- Дубин Б. В. Символы - институты - исследования: Новые очерки социологии культуры. Saarbrucken: Lambert, 2013. 259 с.

- Лотман Ю. М. Культура и взрыв. Москва: Гнозис; Изд. группа «Прогресс», 1992. 272 с.

- Мультикультурализм и этнокультурные процессы в меняющемся мире: исследовательские подходы и интерпретации / сост. и отв. ред. Г. И. Зверева. Москва: Аспект Пресс, 2003. 187 с.

- Попов Н. С. Народные верования и знания // Марийцы: ист.-этногр. очерки. 2-е изд., доп. Йошкар-Ола, 2013. С. 287-325.

- Руднев В. А. Советские обычаи и обряды. Ленинград: Лениздат, 1974. 154 с.

- Смирнов И. Н. Черемисы: ист.-этногр. очерк. Казань: Тип. Императ. ун-та, 1889. 265 с.

- Токарев С. А. Религия в истории народов мира. Москва: Политиздат, 1964. 559 с.

- Соловьев В. С. Пеледыш пайрем. Праздник цветов: (Национальный праздник марийского народа). Йошкар-Ола: Маркниго-издат, 1966. 52 с.

- Тульцева Л. А. Современные праздники и обряды народов СССР. Москва: Наука, 1985. 191 с.

- Шестаков Н. М. Быт черемис Уржумского уезда. Казань: Унив. тип., 1866. 53 с. (Циркуляр по Казанскому учебному округу; № 17).

- Шкалина Г. Е. Традиционная культура народа мари. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2003. 205 с.

- Шумихина Л. А. Генезис русской духовности = Cenesis of russian spirituality. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. 400 с.