Маркеры этнической идентичности в межкультурном взаимодействии студентов вуза

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу этнической идентичности в межкультурном взаимодействии студентов вуза. Процесс межкультурного взаимодействия рассматривается как социокультурный феномена, в котором происходит обмен целой системы поликультурных контактов. Представлен анализ основных маркеров этнической идентичности в различных группах.

Этническая идентичность, межкультурное взаимодействие, межгрупповые формы взаимодействия

Короткий адрес: https://sciup.org/140278006

IDR: 140278006

Текст научной статьи Маркеры этнической идентичности в межкультурном взаимодействии студентов вуза

Постановка проблемы В современном мире, когда рушатся одни общественные приоритеты, а другие претендуют на глобальное доминирование, роль традиционных компонентов культуры возростает. В этой связи особое место принадлежит межкультурному взаимодействию. Сегодня нет таких наций и народностей, которые не испытали бы на себе социальное, политическое и культурное влияние других народов. Осуществление его многообразно: посредством обмена достижениями культуры, прямых межличностных контактов в научной и студенческой среде.

Прежде всего необходимо отметить, что на сегодняшний день, ни один человек не может жить без каких-либо взаимоотношений с другими людьми, так и ни одна этническая общность не способна существовать в абсолютной изоляции от других народов. Практически каждый этнос в той или иной степени открыт для контактов и восприятия культурных достижений других этносов и одновременно готов поделиться собственными культурными достижениями и ценностями. Но, к сожалению, далеко не всегда межкультурные контакты приносят положительные результаты для всех взаимодействующих этносов. История межкультурных отношений знает довольно много случаев, когда отдельные этнические общности и группы оказывались неприемлемыми друг для друга. Как отдельные люди, так и этносы в целом могут хорошо понимать друг друга, но могут и не найти общий язык. Поэтому в настоящее время интерес исследователей вызывает не только вопрос об особенностях отдельного народа, но и проблема взаимодействия различных народов и их культур.

Отметим, что становление этнической идентичности начинается с ранних лет и заканчивается уже в пожилом возрасте. Этнический статус чаще всего остается неизменным на протяжении всей жизни человека. И все-таки этническая идентичность не статичное, а динамичное образование: процесс ее становления не заканчивается в подростковом возрасте. Внешние обстоятельства могут толкать человека любого возраста на переосмысление роли этнической принадлежности в его жизни, приводить к трансформации этнической идентичности.

Целью статьи является изучение влияния межкультурного взаимодействия на характер этнической идентичности.

Основное изложение материала. Проблема исследования этнической идетичности активно разрабатывается представителями самых различных направлений и научных школ как в отечественной, так и в зарубежной психологии (В.С. Агеев, Г.М. Андреева, Н.М. Лебедева, Л.И. Науменко, В.Н. Павленко, Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатова, В.В. Гриценко, А.Кардинер, Г.Тэджфел, В.Ю. Хотинец, П.Н. Шихирев и т.д.) [2].

Большое значение в разработке теоретических основ исследования, его организации и проведении имела культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С.Выготского, а также концептуальные положения В.С.Агеева о значении межгрупповых форм взаимодействия в развитии личности, Т.Г.Стефаненко и Г.У.Солдатовой об особенностях межкультурного взаимодействия и развития этнической идентичности [3]

На понимание динамики психологических особенностей личности в процессе межкультурного взаимодействия оказали влияние концептуальные положения зарубежных психологов Г.Тэджфела и Дж.Тэрнера о соотношении межличностных и межгрупповых форм взаимодействия и развитии социальной идентичности личности [4].

В структуре этнической идентичности, как считает Т. Г. Стефаненко, выделяются два основных компонента [6]:

-

- когнитивный (знания, представления об особенностях собственной группы и осознание себя ее членом на основе этнодифференцирующих признаков).

-

- аффективный (чувство принадлежности к группе, оценка ее качеств, отношение к членству в ней).

Кроме того, Л.М. Дробижева выделяет еще и поведенческий компонент [5]. В данном случае поведенческий компонент этнической идентичности понимается как механизм проявления себя как члена этнической группы, «построение системы отношений и действий в различных этноконтакных ситуациях» [5].

В исследовательско - прикладном плане сложность проблемы заключается в изучении контекста межкультурного взаимодействия, особенностей развития этнической идентичности, представления человека о себе как о члене определенной этнической группы.

За рубежом проблема этнической идентичности рассматривается, прежде всего, в рамках психоанализа и экспериментальной психологии (Р.Бенедикт, В.Вундт, Г.Деверо, А.Кардинер и др.), исследуются возрастные особенности этнической идентичности (М.Гудман, К.Б.Кларк, Дж.Макдевид, Дж.Е.Морланд, Г.Ягода и др.), проводится изучение личности в социокультурных системах (М.Блэлок, М.Спиро, А.Уоллес и др.) [5].

Среди самых существенных факторов, влияющих на формирование этнической идентичности, исследователи выделяют: особенности этнической социализации (в семье, школе и ближайшем окружении), особенности этноконтактной среды (ее гетерогенность /гомогенность), статусные отношения между этническими группами [3; 5-7].

Анализ результатов эмпирического исследования. Иследование этнической идентичности в межкультурном взаимодействии проводилось на базе университета ГБОУВО РК «КИПУ» г.Симферополь. В исследовании принимали участие 100 студентов в возрасте от 18 до 30 лет, обучающихся на I–IV курсах различных факультетов и представляющих различные этнические группы.

В качестве диагностического инструментария нами были выбраны: методика О.Л.Романовой «Этническая идентичность», позволяющая определить самоидентификацию личности через осознание особенностей собственной этнической группы и субъективной значимости членства в данной этнической группе, а также «Методика диагностики социальнопсихологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонда.

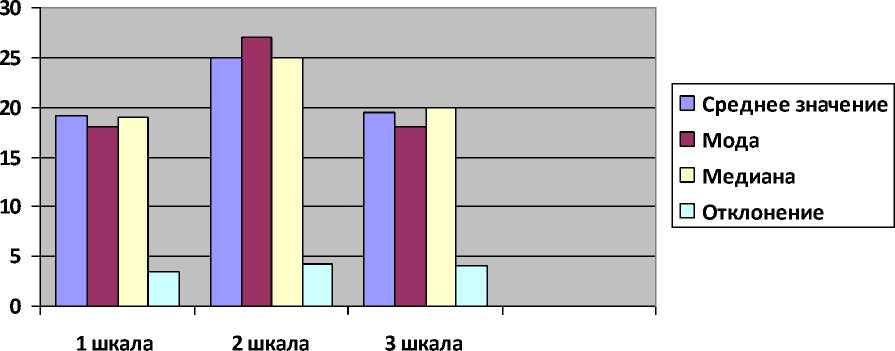

Анализ показателей теста «Этническая идентичность» позволил утверждать следующее: самое высокое число среднего значения было получено по шкале 2 – «Значимость этнической принадлежности» (Мх=5,02). По шкале 1 –«Чувство принадлежности к своей этнической группе», и шкале 3 – «Оценка взаимоотношений большинства и меньшинства» получены равные показатели средних значений (шкала 1 (Мх 19,14 ) и шкала 3 (Мх 19,46) соответственно( Рис. 1).

Рис.1 . Показатели этнической идентичности студентов вуза.

При подсчетах моды (Мо), укзывающая на мультимодальность совокупности, нами были получены следующие значения: по шкале «Значимость этнической принадлежности» высокие показатели (Мо = 27) и низкие со значением (Мо =18) по двум шкалам: шкале 1 – «Чувство принадлежности к своей этнической группе» и шкале 3 – «Оценка взаимоотношений большинства и меньшинства».

Подсчеты медианы (Md) выявили следующие значения. Самые высокие показатели получены по шкале 2 – «Значимость этнической принадлежности» шкала (Md =25). Самые низкие - по шкалам шкале 1 – «Чувство принадлежности к своей этнической группе» (Md =19), и шкале 3 – «Оценка взаимоотношений большинства и меньшинства» (Md =20).

Стандартное отклонение выявило самое высокое значение по шкале 2 – «Значимость этнической принадлежности» и самое низкое по шкале 3 – «Оценка взаимоотношений большинства и меньшинства» значение по шкале (3,5).

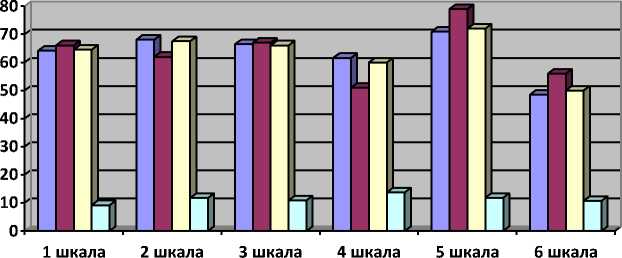

Результаты методики диагностика социально-психологической адаптации графически нами представлены на рис.2.

-

□ Среднее значение

-

□ Мода

-

□ Медиана

-

□ Отклонение

Рис.2 . Показатели социально-психологической адаптации студентов вуза. шкала 1 –«Адаптация», шкала 2 – «Самопринятие», шкала 3 –«Принятие других», шкала 4 –«Эмоциональная комфортность», шкала 5 –

«Интернальность» и шкала 6 –«Стремление к доминированию».

При подсчетах среднего значения (Мх) по шести шкалам были получены следущие показатели: самый высокий показатель по шкале 5 «Интернальность» (Мх=70,91) свидетельствует о высоком уровене субъективного контроля у испытуемых. Чем выше интернальность, тем в большей степени респонденты считают себя причиной происходящего. Далее, по шкалам 2 «Самопринятия» и 3 «Принятия других» были получены показатели (Мх = 68,08) и (Мх= 66,41) соответственно. Шкалы 1-«Адаптации» и 4 - «Эмоциональный комфортность» имеют показатели (Мх =64,08) и (Мх= 61,61). Самое низкое значение мы получили по шкале 6 «Стремление к доминированию» (Мх =48,51).

Подсчеты моды (Мо) показали следующие результаты: Самое высокое значение получено по шкале 5 «Интернальность» (Мо=79), что свидетельствует о том, что большинство респондентов считают себя причиной происходящего с ними. Шкалы 1 –«Адаптация», 3 –«Принятие других» и 2 – «Самопринятие» имеют показатели (Мо = 66) , (Мо = 67) и (Мо=62) соответственно. Самые низкие значения получены нами по шкалам «Эмоциональная комфортность» (Мо=51) и «Стремление к доминированию» (Мо=56). Данные показатели свидетельствуют о том, что часть респондентов не ощущают эмоциональную комфортность, признания личностной ценности и значимости вне зависимости от сущетвующих качеств, у них также отсутствует тенденция к доминированию.

Подсчеты медианы (Md) показали следующие результаты: самое высокое значение получено по шкале 5 «Интернальность» (Md= 72). Шкалы «Адаптация», «Самопринятие» и «Принятие других» имеют показатели (Md= 64,5), (Md = 67,5) и (Md = 66) соответственно. По шкале 4 «Эмоциональная комфортность» получен показатель (Md=60). Самый низкий показатель по шкале 6 «Стремление к доминированию» (Md= 50).

Стндартное отклонение выявило следующие значения: высокие показатели по шкале 4 -«Эмоциональная комфортность» (13,70). По шкалам «Самопринятие», «Принятие других», «Интернальность» и «Стремление к доминированию» получены соответственно (11,72), (10,81),

-

(11,81) и (10,71). Самое низкое значение получено нами по шкале 1 «Адаптация»( 9,15).

Выводы. Изучение вопроса этнической идентичности в условиях межкультурного взаимодейсвтвия позволяет сделать вывод о том, что субъективная оценка этнической дентичности студентов вуза имеет средние показатели, характеризующиеся значимостью принадлежности к своей этнической группе, самопринятию и принятию других в межкультурном взаимодействии.

Список литературы Маркеры этнической идентичности в межкультурном взаимодействии студентов вуза

- Абульханова, К А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности): Избранные психологические труды /К. А. Абульханова.- М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1999.-224 с.

- Базов, В.В. Культурные традиции и самоидентификация личности. Автореф. дисс.. канд. филос. наук. / В.В.Базаров. - М., 1994- 23с.

- Берберян, А. С. Эмпатия как основополагающий метод изучения этнопсихологических особенностей представителей различных культур в процессе межкультурной коммуникации / Этнопсихологические и социокультурные процессы в современном обществе. - Балашов, 2005.

- Выготский,Л С. Психология /Л С. Выготский.-М: ЭКСМО-Пресс, 2000.-1008 е.

- Гусева, О. Ю. Формирование этнической идентичности в России в эпоху перемен / О.Ю.Гусева // Межэтническая коммуникация в современном социокультурном пространстве: Мат-лы междунар. науч.-практ. семинара III-ей Междунар. науч.-практ. конф. по региональной культуре. -Н. Новгород: НГЛУ, 2001. - С. 88-90. (0,2 п.л.)

- Мишарина, И.К. Самоидентификация как выражение культурно-национального самопознания России. Век XVIII. Автореф. дисс.. канд. культур. наук. - М., 1999.-24с.

- Рубцова, Н. Н. Особенности взаимоотношений в разноэтнической группе студентов - будущих педагогов / Н. Н. Рубцова // Психология XXI в.: материалы межд. межвуз. науч.-практ. конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов. 19-21 апреля 2007 г. Санкт-Петрербург / под науч. ред. В. Б. Чеснокова. - СПб.: Изд-во Санкт-Петрербургского ун-та, 2007. - С. 320.