Маркульский археологический комплекс

Автор: Требелева Г.В., Сакания С.М., Юрков Г.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования средневековых памятников

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Во время полевого сезона 2013 г. на северо-восток от ранее известного памятника «замок Алахаш» (Алахаш-абаа) были обнаружены ранее не известные архитектурные остатки церкви с оградой в виде оборонительных стен по краю плато и башней. Церковь представляет собой чуть вытянутый прямоугольник с полукруглой апсидой на восточной стороне, переходящей в продольные стены без уступов-заплечиков. Подобные церкви-часовни с выступающими полукруглыми апсидами встречаются в Абхазии и за ее пределами в IV-VI веках.

Средневековые памятники абхазии, церкви-часовни, полукруглая апсида, оборонительные сооружения, химический состав строительного раствора

Короткий адрес: https://sciup.org/14328137

IDR: 14328137

Текст научной статьи Маркульский археологический комплекс

В 2013 г. ИА РАН, Управление по охране историко-культурного наследия Республики Абхазия и Институт гуманитарных исследований Абхазской академии наук им. Д. Гулиа проводили разведки в восточной Абхазии – Гулрипшском, Очамчирском, Ткварчальском и Галском районах. Целью разведок была точная локализация с помощью приемника GPS памятников средневековья (оборонительных сооружений и храмов), расположенных на территории, ограниченной Великой Абхазской (Келасурской) стеной, а также взятие образцов связующего раствора на определение его химического состава.

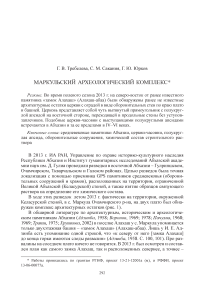

В ходе этих разведок летом 2013 г. фактически на территории, окруженной Келасурской стеной, в с. Маркула Очамчирского р-на, на двух плато был обнаружен комплекс архитектурных остатков (рис. 1).

В обширной литературе по архитектурным, историческим и археологическим памятникам Абхазии ( Адзинба , 1958; Воронов , 1969; 1978; Пачулиа , 1968; 1969; Трапш , 1975; Хрушкова , 2002) в поселке Алахаш у с. Маркула упоминается только двухэтажная башня – «замок Алахаш» (Алахаш-абаа). Лишь у И. Е. Ад-зинба есть упоминание одной строкой, что «к северу от него [замка Алахаш] до конца горки имеются следы развалин» ( Адзинба , 1958. С. 100, 101). Про развалины на соседнем плато ничего не говорится. В 2013 г. был осмотрен и составлен план как самого замка Алахаш, так и расположенных севернее, а точнее –

Рис. 1. Карта-схема расположения Маркульского археологического комплекса и Келасурской стены

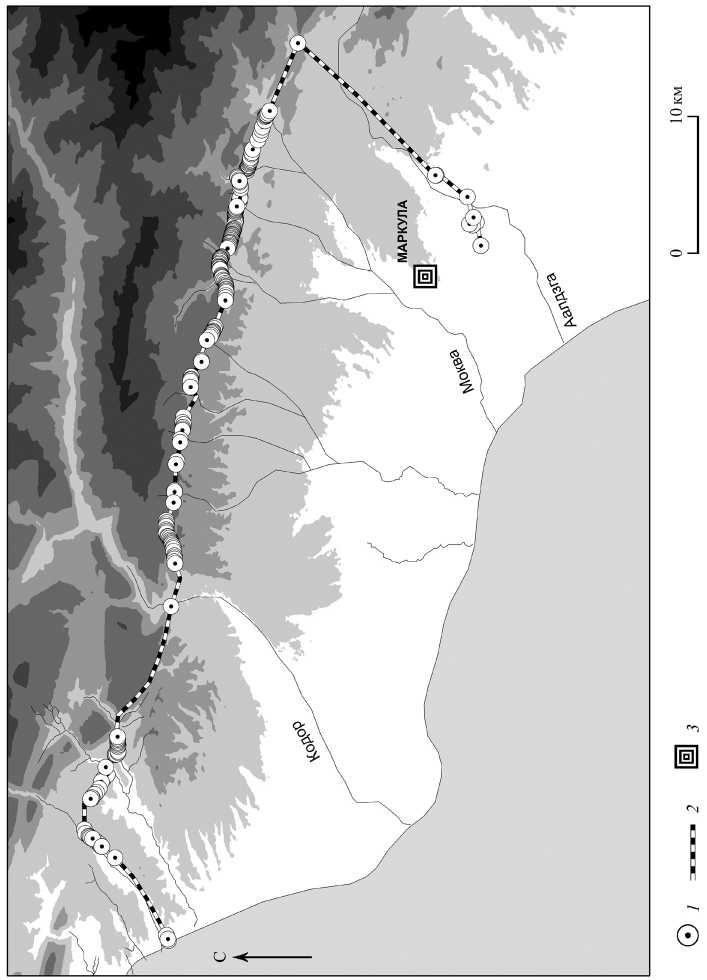

Рис. 2. Маркульский археологический комплекс

План: 1 – церковь со стеной ограды; 2 – башня 1 (Алахаш-абаа); 3 – башня 2; 4 – остатки стен северо-восточнее, него развалин, которые оказались руинированными остатками церкви с оградой, а также оборонительных стен и башни (рис. 2, 1, 3).

Замок Алахаш (рис. 2, 2 ) представляет собой прямоугольную башню (башня № 1), размерами 14 × 8 м, с сохранившейся высотой стен около 7 м. Все стены хорошо сохранились. С наружной стороны на них ясно видны друг над другом два горизонтальных желоба – следы бревен. С внутренней стороны имеются ниши для установки балок, поддерживавших настил пола второго этажа. Судя по размерам этих ниш, балки были диаметром около 50–60 см. Дверной проем в башню расположен с южной стороны, слегка смещен к западу от центра, имеет арочную форму, высота его – 2,5 м, ширина – 1,5 м. Второй этаж не имеет ни дверных, ни оконных просветов. Толщина стен – 0,9 м. Башня сложена из крупного речного камня, встречаются как целые камни, так и битые. Раствор известковый, во взятых трех образцах (№ 83–85) процентное содержание примеси песка колеблется в пределах от 17 до 11 %. Песок речной, с содержанием элементов алюминия и магния.

Удобный подъем на горное плато имеется с южной стороны, где фиксируются следы ограды шириной около 1,5 м, также сложенной из крупного речного камня. Сохранившаяся высота до 0, 8 м. Со стены открывается прекрасный вид на всю долину. Раствор, взятый из стены ограды, аналогичен раствору с башни, содержание примеси песка – 17 %.

сле небольшого спуска начинается сильный подъем. На самом верху этого подъема (башня стоит на высоте 130 м, а высшая точка плато – 150 м) находятся руины небольшой церквушки. Она представляет собой чуть вытянутый прямоугольник с полукруглой апсидой на восточной стороне, переходящей в продольные стены без заплечиков. Кладка нерегулярная, бутовая, с двусторонней обкладкой слегка обработанными блоками. Высота сохранившихся стен составляет от 1,5 до 0,1 м.

Взятые образцы раствора оказались не очень информативными, так как сохранность стен плохая и чистота образцов не соответствовала требованиям: велика примесь почвенного грунта, что искажает общую картину. Лишь один образец, взятый с северо-западного угла, сохранившегося на высоту 1,5 м, дал нам результат – содержание примеси песка 6 %. Из остальных примесей, так же как и в башне 1, – Al и Mg.

Вокруг церкви имеются следы каменной ограды, которая возвышается над дневной поверхностью не более чем на 10 см. Но ее хорошо можно фиксировать с западной стороны, где она служит фактически опорой плато над обрывом. Образец раствора, взятый со стены, дал иной результат, что может быть связано с иным временем ее постройки либо маркировать следы перестроек/ремонта иного периода. Содержание песка и извести в этом образце фактически одинаково, песок даже превалирует – 58 %. При этом и в составе примесей наблюдаются изменения: к уже ранее упомянутым элементам Al и Mg добавляется Fe, т. е. явно песок был взят из иного источника.

Подобные церкви-часовни с выступающими полукруглыми апсидами встречаются в Абхазии и за ее пределами и относятся к IV–VI вв. Это церковь 1 на Пицундском городище, церковь в Хашупсинской крепости, церкви 1, 2 в крепости Цибилиуме. За пределами Абхазии церкви с подобными апсидами, переходящими в продольные стены, встречаются в столице Лазики в Археополисе/Нокалакеви. Это, прежде всего, церковь 1. Тамже, в городе, вторая малая церковь (Хрушкова, 2002. С. 71, 186, 300; Сакания, 2014. С. 275). Выступающая полукругом апсида, но с заплечиками, встречается в пределах отмеченной хронологии в Абхазии. Это церковь в Гиеносе/Очамчыра, баптистерий в Зиганисе/Гудаа и т. д. (Хрушкова, 2002. С. 282–290, 334; Сакания, 2014. С. 275). Не противоречат этим хронологическим и типологическим особенностям техника и характер кладки стен. А эта связь распространяется и на принципы возведения крепостных сооружений.

На территории церкви, как внутри, так и по ее периметру, собран обильный подъемный материал, состоящий в основном из черепицы – 61 фрагмент, из которых 54 относятся к плоской черепице (керамидам) и 7 – к желобчатой (ка-липтерам). Полные размеры черепицы по имеющимся фрагментам определить невозможно; толщина плоской черепицы – 3,5 см, высота бортика снаружи – 6 см. Толщина стенок калиптеров – 3,5 см. Глина коричневатая, с равномерной незначительной примесью песка и слюды, близка к «гераклейской».

Кроме черепицы были найдены:

-

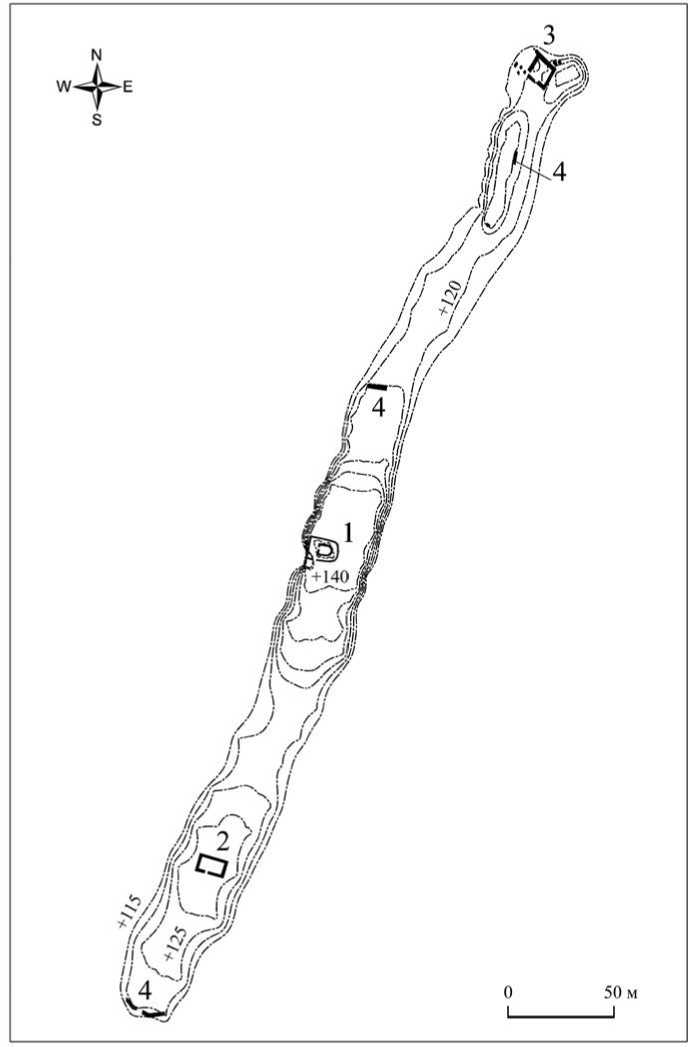

1) фрагмент красноглиняного венчика сосуда (рис. 3А, 1 ), неопределенного диаметра. Толщина стенки – 1 см, венчик отогнут наружу, в изломе теста равномерная незначительная примесь песка и слюды;

-

2) фрагмент коричневоглиняного венчика сосуда (рис. 3А, 2 ), неопределенного диаметра. Толщина стенки – 0,9 см, венчик практически прямой, без изгиба, в изломе глина с равномерной незначительной примесью песка и слюды;

-

3) неопределенный фрагмент керамического изделия (рис. 3А, 3 ), напоминающий мцхетскую желобчатую черепицу ( Апакидзе , 1968. С. 79–95) «с отростком», но существенно отличающийся по форме этого отростка. У мцхетской желобчатой черепицы он круглый, со следами пальцев мастера (Там же. С. 86, 87. Рис. 128, 3 ), на нашем же фрагменте отросток плоский, овальный, без каких-либо следов вдавления при креплении к самой черепице. Толщина стенки – 1 см, в изломе глина темная, с равномерной незначительной примесью песка и слюды, близка к «гераклейской». Реконструируемый диаметр – 8 см.

Далее на северо-восток идет понижение плато до 130 м, и на его краю (рис. 2) были зафиксированы остатки стены длиной 6 м и шириной 1,3 м, высотой около 1,5 м в самой высокой точке. Кладка из рваного камня, раствор аналогичен раствору из башни и стены в начале плато, содержание примеси песка – 13 %, включает элементы Al и Mg. Скорее всего, эта стена была частью оборонительных сооружений и когда-то окружала плато по краю.

Возле остатков стены найдено несколько фрагментов керамики (подъемный материал):

-

1) четыре фрагмента стенок сосуда: а) темно-бурой глины (рис. 3Б, 7 ), с большой примесью песка и слюды, толщина стенки – 0,5 см; б) коричневой глины (рис. 3Б, 14 ), с мелким гребенчатым рифлением по наружной стороне, тесто ровного замеса, с включением белых частиц, толщина стенки – 0,7 см; в) два фрагмента (рис. 3Б, 15, 16 ) светло-коричневой глины с большой примесью песка, неравномерными замесом и обжигом (следы пережога), также с мелким гребенчатым рифлением по наружной стороне;

Рис. 3. Маркульский археологический комплекс. Подъемный материал

А – с территории храма; Б – около оборонительной стены 2; В – с башни 2

-

2) фрагмент венчика сосуда (рис. 3Б, 10 ) темно-коричневой глины, со следами пережога. По поверхности – мелкое гребенчатое рифление, в тесте – примесь песка;

-

3) фрагмент венчика сосуда (рис. 3Б, 9 ), возможно горшка, реконструируемый диаметр горла – 13 см. Глина темно-коричневого цвета со значительной примесью песка. Под венчиком узор с косыми насечками. Толщина стенки – 0,5 см. Аналогичные горшки мы встречаем в описаниях у М. М. Трапша (1975. С. 217, 218. Рис. 99, 2, 4 ). Подобная керамика датируется «ранним Средневековьем»;

-

4) фрагмент венчика сосуда (рис. 3Б, 8 ), реконструируемый диаметр горла– 40 см, толщина стенки – 0,7 см. Глина с наружной стороны коричнево-серого цвета с равномерной примесью песка и слюды;

-

5) фрагмент донца сосуда (рис. 3Б, 11 ). Глина коричневого цвета, слегка пережженная. Присутствует орнамент в виде косых насечек у низа. Толщина стенки 0,5 см;

-

6) фрагмент красноглиняной стенки с элементом донца сосуда (рис. 3Б, 12 ). На внешней поверхности – мелкое гребенчатое рифление. В тесте примесь слюды и песка. Толщина стенки – 0,5 см;

-

7) фрагмент венчика сосуда (рис. 3Б, 13 ). Глина бурого цвета, сильно пережженная, с примесью песка и слюды. Диаметр сосуда не определяется. Толщина стенки – 0,5 см.

По характеру глины венчик (рис. 3Б, 13 ) и стенка (рис. 3Б, 7 ) могут быть от одного сосуда.

Далее в этом же направлении, через 90 м, на соседнем плато были обнаружены остатки стен по его периметру. В двух местах стена, примерно 1,3 м шириной, выходит на дневную поверхность (рис. 2), в остальном ее наличие можно предположить по особенностям рельефа: всхолмление шириной 1,5 м и высотой около 20 см вдоль всего края плато. В том участке, где стена выходит на поверхность, был взят образец раствора. Его анализ показал, что в составе связующего раствора 1/3 песка (36 %), и 2/3 (64 %) извести. Источник песка совпадает с источником у предыдущих объектов: присутствуют элементы Al и Mg. На поверхности плато, ближе к его северо-восточной части, собран небольшой подъемный материал: фрагмент кирпича (№ 7) красно-коричневой глины с примесью песка и два фрагмента стенок сосудов (№ 6, 8), толщиной 0,7 см, красно-коричневой глины с примесью песка, с мелким гребенчатым рифлением нанаружной поверхности.

У северного подножия этого плато – следы развалин башни (башня № 2), сложенной из камня с кирпичом (рис. 2, 3 ). Размеры башни по внешнему периметру – 12 × 12 м. Толщина кладки стен – от 1,2 до 1,5 м. Высота сохранившихся остатков – от 0,1 до 1,5 м. Анализ связующего раствора показал наличие двух его типов: примесь песка менее 1/4 (18 % в одном образце и 13 % – в другом) и примесь 1/3 (32 % песка). Первый тип по составу примесей перекликается с предыдущими образцами – Al и Mg, но присутствуют и элементы P и S, которые могут указывать на иной источник добычи песка или просто быть следами органических остатков. Второй тип перекликается по технологии с образцом из стены на втором плато.

Подъемный материал – всего лишь четыре фрагмента красноглиняной черепицы толщиной 3 см, высота бортика снаружи – 5 см (рис. 3В). Тесто в изломе темно-коричневое, с примесью песка.

Анализируя химический состав связующего раствора в кладках, мы выходим на анализ технологии строительства, а уже из этого анализа – на возможные датировки. За 2010–2013 гг. были взяты образцы раствора из 190 объектов археологического наследия Республики Абхазии, проведен анализ 480 образцов. Говорить об окончательных выводах, конечно, рано, но определенная тенденция наметилась: более ранние сооружения возводились на растворе, содержавшем преимущественно известь. В римский период здания возводились на стопроцентном известковом растворе, что в целом соответствует нашим знаниям о римских технологиях строительства. В связующих же растворах более поздней эпохи уже присутствуют незначительные примеси песка (до 1/4), например в стенах Анакопийской крепости (Трапш, 1975. С. 88–148) или базилики IV–VI вв. в Сухуме (Горлов, Требелева, 2008). Тип, в котором основой раствора остается известь, но количество песка возрастает до 1/3, присутствует в памятниках, датируемых не ранее XI в. (Трапш, 1975. С. 88–148, 151–171). Содержание песка и извести в соотношении примерно 1:1 наблюдается в связующем растворе из строений XV–XVII вв. – храма в с. Наа, Кындыгской крепости, Сухумской крепости (Пачулиа, 1968. С. 92, 98, 119, 120). Особняком стоит тип раствора, в котором песок существенно превалирует над известью. Но он выступает не самостоятельным типом, а сочетается с другими – вторым или третьим. Вполне возможно, что данный тип может маркировать не строительную технологию как таковую, а лишь следы спешного ремонта, когда извести не хватало и приходилось замешивать много песка (Требелева и др., 2013).

Исходя из этих данных, а также данных анализа архитектурных особенностей и подъемного материала, обнаруженный нами архитектурный Маркуль-ский комплекс предварительно можно отнести к эпохе раннего средневековья. Более точно что-либо о нем можно будет сказать лишь после проведения хотя бы частичных археологических раскопок.

Список литературы Маркульский археологический комплекс

- Адзинба И.Е., 1958. Архитектурные памятники Абхазии. Сухуми: Абгиз. 154 с.

- Апакидзе А.М., 1968. Города древней Грузии. Тбилиси: Мецниереба. 296 с.

- Воронов Ю.Н., 1969. Археологическая карта Абхазии. Сухуми: Алашара, 95 с.

- Воронов Ю.Н., 1978. В мире архитектурных памятников Абхазии. М.: Искусство. 172 с.

- Горлов Ю.В., Требелева Г.В., 2008. Раннехристианский архитектурный комплекс в Себастополисе//Труды II (XVIII) всероссийского археологического съезда в Суздале/Отв. ред. А.П. Деревянко, Н.А. Макаров. Т. II. М.: ИА РАН. С. 122, 123.

- Пачулиа В.П., 1968. Исторические памятники Абхазии, их значение и охрана. М.: Наука. 167 с.

- Пачулиа В.П., 1969. По древней, но вечно молодой Абхазии. Сухуми: Алашара. 204 с.

- Сакания С.М., 2014. Типология апсид в раннесредневековых храмах Абхазии//Е.И. Крупнов и развитие археологии Северного Кавказа. XXVIII Крупновские чтения: Материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 21-25 апреля 2014 г.)/Отв. ред. Д.С. Коробов. М.: ИА РАН. С. 274, 275.

- Трапш М.М., 1975. Труды: в 4 т. Т. 4: Материалы по археологии средневековой Абхазии. Сухуми: Алашара. 228 с.

- Требелева Г.В., Юрков Г.Ю., Горлов Ю.В., Цвинария И.И., Агумаа А.С., Сангулия Г.А., Кайтан Ш.Г., 2013. Абхазские средневековые памятники: анализ технологии строительства и вопросы датировки//ПИФК. № 2. С. 297-303.

- Хрушкова Л.Г., 2002. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья. М.: Наука. 584 с.