Маркульское городище

Автор: Требелева Г.В., Сакания С.М., Юрков Г.Ю., Хондзия З.Г., Шведчикова Т.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Методы естественных наук в изучении археологических древностей и палеоантропологических материалов

Статья в выпуске: 249-2, 2017 года.

Бесплатный доступ

В 2013 г в с. Маркула Очамчирского р-на на двух плато был обнаружен неизвестный ранее комплекс архитектурных остатков. Для получения новых данных и уточнения датировки в 2014 г. на памятнике были начаты раскопки. По результатам анализа полученного в 2014-2016 гг. керамического материала можно сделать предварительный вывод, что храм существовал с IV по XIV в., но само городище,с большой долей вероятности, существовало еще до возведения храма, не исключено, что с античных времен. Общими задачами антропологического исследования стали: оценка сохранности костного материала, половозрастная идентификация,оценка встречаемости патологических признаков, определение минимального количества индивидов в коллективных захоронениях, а также изучение степени мобильности группы при помощи изотопного анализа зубной ткани. Примечательно отсутствие детских захоронений в рассмотренной группе. Средний возраст смерти в группе, при значительном преобладании мужчин, пришелся на 36,6 лет. Предварительными выводами следует считать массивность - как характерную особенность местного населения на ранних этапах бытования комплекса, а также то, что в более поздний период среди элиты, удостаивающейся захоронения на территории храма,были представители неместного происхождения.

Восточная абхазия, маркульское городище, раннехристианские храмы, антропологические исследования некрополя при храме

Короткий адрес: https://sciup.org/143164006

IDR: 143164006

Текст научной статьи Маркульское городище

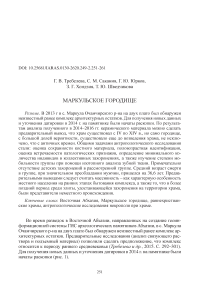

Во время разведок в Восточной Абхазии, направленных на создание геоин-формационной системы ГИС археологических памятников Абхазии, в с. Маркула Очамчирского р-на на двух плато был обнаружен неизвестный ранее комплекс архитектурных остатков. Предварительные исследования (анализ связующего раствора и подъемный материал) позволили сделать предположение, что комплекс относится к периоду раннего средневековья ( Требелева и др. , 2015. С. 292–301). Для получения новых данных и уточнения датировки в 2014 г. на памятнике были начаты раскопки (рис. 1).

Раскопки внутри церкви вскрыли внутреннее пространство общей площадью 17 кв. м до уровня пола, представляющего собой известковую цемянку. Анализ химического состава показал 98 % извести. Пол сохранился не по всей поверхности, а в основном в юго-западном углу и у стен. Толщина пола – 4 см. В алтарной части сохранился каменный престол. Там же находилась грабительская яма, глубиной 0,5 м. При расчистке ямы были обнаружены часть челюсти с зубом и отдельно зуб, цемянка со следами красной краски, два металлических (железных) фрагмента от креста. Яма была выложена, вероятно, булыжниками-кругликами, которые сохранились в верхней части ямы. Скорее всего, здесь было разграбленное погребение.

С запада и с юга с наружной стороны к стенам была сделана прирезка двух квадратов (1А и 1Б) шириной 0,5 м. Цель прирезки – расчистить вход и посмотреть уровень залегания фундамента. Вход в храм был с западной стороны, прямо напротив алтаря. Углубление стен ниже уровня пола на 0,31 м. Кладка лежит на галечно-глиняном скальном грунте. В квадрате 1А, прилегающем с западной стороны, ближе к северному углу церкви in situ был обнаружен сильно разрушенный красноглиняный сосуд (недостает части донца и верхней части). Но мелкий керамический бой позволяет предположить, что недостающие части просто сильно разрушены. Сосуд закопан ниже уровня пола, заполнен черным сильно гумусированным грунтом, мелким керамическим боем и углем. Толщина стенок – 1 см. Глина плотная, однородная, фактически без примесей. Диаметр донца – 7,5 см, тулово резко расширяется к центру. Сохранился на высоту 23 см, достигая в самой широкой части, из сохранившихся остатков, 30 см. Сравнивая типологически данный сосуд с известными находками керамики в Абхазии, мы находим ему аналогии среди пифосов цебельдинской культуры: из погребения 33 в Ахьацараху ( Трапш , 1975. С. 39–41. Табл. VI, 1 ) и погребения 2 в Абгыдзра-ху ( Трапш , 1971. С. 24. Табл. II, 2 ). Датируются такие пифосы IV в. н. э. Обычно в них захоранивали остатки кремации.

В 2015 г. раскопки были продолжены на территории вокруг храма: была вскрыта территория между храмом и оградовой стеной с юга (квадраты 1/15–4/15), общей площадью 19,7 кв. м. Квадраты 1–3 расположены на при-храмовой территории с южной стороны – между самим храмом и стеной храмовой ограды. Квадрат 4 был разбит для выяснения геометрии каменной вымостки из квадрата 1, став, по сути, его продолжением на 1,5 м к северу. В ходе раскопок был вскрыт культурный слой общей глубиной на 0,5 метра ±0,1 см, разбитый на 5 штыков. В квадрате 3 было найдено целое безынвентарное погребение, заглубленное в материк. Погребенный, мужчина 20–24 лет, лежал в вытянутом

Рис. 1. Маркульское городище

А – план комплекса с указанием места закладки шурфов: 1 – церковь с оградовой стеной; 2 – башня 1 (Алахаш-абаа); 3 – башня 2; 4 – остатки стен

Б – план храма: а – храм; б – стена вокруг храма; в – каменный престол в храме; г – раскопы; д – диагонали высот; б – обрыв на спине положении, со скрещенными на груди руками, ориентированно ногами на восток. Голова приподнята и прижата подбородком к груди, на уплотненном, как камень, глинисто-песчаном грунте – «подушке», возможно, естественного происхождения. Сохранность скелета: череп во фрагментах, разрушенная нижняя челюсть, фрагмент правой лопатки, парные ключицы (левая без стернального окончания), парные плечевые (левая с разрушениями в районе нижнего эпифиза), парные лучевые, локтевые (правая без нижнего окончания) с посмертными переломами, правая бедренная с посмертным переломом в середине диафиза, левая бедренная без нижнего эпифиза, парные большеберцовые (левая без верхнего эпифиза), нижний эпифиз левой малоберцовой, кости стоп и кистей рук, парные тазовые и крестец во фрагментах, 7 шейных, 10 грудных, часть из которых находилась во фрагментах, 5 поясничных позвонков. Отмечены следы прижизненной билатеральной утраты третьих моляров на верхней челюсти, отсутствие третьего моляра с левой нижней стороны, наличие зубного камня на нижних и верхних резцах. Расширение суставных площадок головок бедренных костей, а также фиксация набора признаков, характерных для так называемого комплекса всадника, свидетельствуют о том факте, что погребенный был всадником. На шейных позвонках фиксируются признаки остеохондроза. Длина бедренной кости составила 454 мм, большеберцовой – 370 мм. Реконструированная длина тела составила 168,7 см по Ролле (Пашкова, 1963).

Многочисленные разрозненные фрагменты скелетов еще 8 индивидуумов были обнаружены в квадратах 1, 2, 3 (выше погребенного) и 4.

В 2016 г. была вскрыта территория между квадратом 1А у западной стены храма и храмовой оградой. Вскрыт квадрат до материка, в котором были пробиты могильные ямы. В них было обнаружено коллективное захоронение, отмеченное плохой сохранностью костной ткани и переотложенным характером. Всего было определено 9 индивидов. Кроме этих 9 человек, были обнаружены еще следы захоронений; одно частично вскрыто в 2016 г., но не вынималось, а было законсервировано. При его доследовании в 2017 г. была сделана прирезка к квадрату с западной стороны вплоть до обрыва плато и обнаружены остатки как минимум еще 4 индивидуумов. Материалы 2017 г. в настоящее время находятся в работе.

Уровень культурного слоя составил от 0,6 до 1 м.

Кроме раскопок непосредственно на храме, были заложены разведывательные шурфы на территории всего городища. Два шурфа (№ 1 и 2) – на дальнем помещении (башня 2), ранее определяемом как «разрушенная башня», два шурфа (№ 3, 4) – на дальнем холме, один шурф – у стены № 2 (шурф № 5), один шурф (№ 6) – в башне 1 (Алахаш-абаа) и шурф (№ 7) – у стены № 1.

Среди находок, найденных в ходе раскопок, множественные фрагменты строительной керамики – керамиды, солены, кирпичи (плинфы), фрагменты пифосов, столовых сосудов. Есть орнаментированные фрагменты, профильные части. При зачистке престола был найден железный наконечник лавровидной формы, черешковый, с резко выраженным ребром. Подобного типа наконечники встречаются в погребениях на территории Абхазии, датируемых IV–Vвв. ( Трапш , 1971. Табл. XI, XXXI, XXXIV).

Керамический материал представлен в основном двумя типами глин. Первый – это красная глина, плотная, хорошо вымученная, с небольшим количеством примесей. Второй тип – это красная глина, более темная, ближе к коричневой или бурой, рыхлая, с большим количеством примесей (песок, шамот, известковые крупинки, почвенные железистые образования). Первый тип глины характерен в основном для памятников «раннего средневековья», второй – для «развитого» ( Трапш , 1975. С. 131–132).

Статистическая обработка керамики показала, что по итогам раскопок за три года доля первого типа в общем объеме керамики составила 79%, а доля второго типа – 21 %. Максимальный процент второго типа (23 %) был получен в ходе раскопок 2014 г. на самом храме, в основном за счет остатков строительной керамики (черепица). Минимальный процент (16 %) – в результате раскопок 2016 г., за счет того, что в разведывательных шурфах, заложенных на склоне городища, керамика второго типа отсутствовала. Если исключить из расчетов керамику, полученную из шурфов, то процент второго типа вырастет до 20 %. Кроме этих двух типов, также встречалась серая глина и немного лепной керамики, но на фоне красноглиняной керамики ее процент невелик – 2 %. Также 6 % общего числа керамики составила бурая глина плотного замеса. Кроме керамики местного происхождения, была обнаружена и импортная керамика (1 %) из белой и розовой глины.

Строительная керамика представлена кирпичами, а также плоской и полукруглой черепицей. К сожалению, сохранность не позволяет определить точные размеры. Но использованные строительные материалы однотипны. Кирпичи встречаются двух типов: толщиной 3 см (30%) и 5 см (70% всех кирпичей), шириной 27 см, длина неизвестна. Плоская черепица: размер не определен, высота бортика стандартно у всех образцов 5 см. Круглая черепица для перекрытия бортиков высотой в 5 см. Толщина черепицы – 1,5–2 см.

Столовая посуда представлена обломками гончарных сосудов (пифосов, кувшинов, горшков, мисок) и единичных экземпляров лепных. Стенки и пифосов и кувшинов встречаются как с рифлением (45 %), так и гладкие (55 %). Толщина стенок пифосов (составляют 5 % от общего числа фрагментов) варьируется в пределах 1–2 см. Толщина стенок столовых сосудов (кувшинов, горшков, мисок) в абсолютном большинстве (85 %) своем варьируется в пределах 0,7–1 см. Но встречаются и тонкостенные сосуды – толщина 0,5–0,3 см (10%).

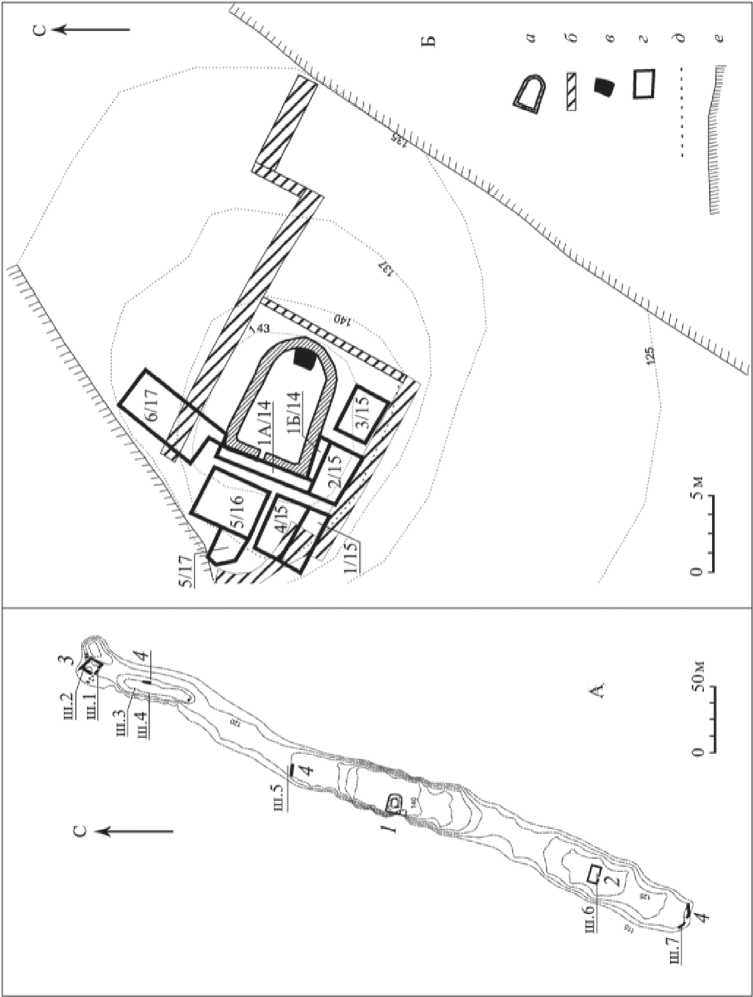

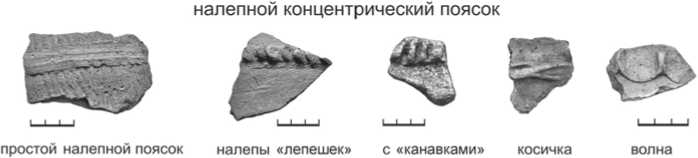

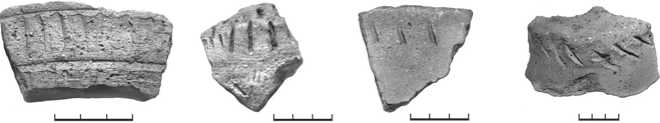

Достаточно большой процент найденных фрагментов керамики составляет керамика с орнаментом – 38 % (рис. 2). Орнамент встречается под венчиком, у края донцев и собственно на стенках сосудов. Наиболее часто встречается, в основном ближе к венчику, налепной концентрический поясок – 52 % всех орнаментированных фрагментов. В свою очередь, налепные пояски тоже можно разделить на подвиды. Самый массовый – с простым налепным узором в виде небольшого жгута, шириной от 1 до 2 см, они составляют 79 % всех налепных поясков. Далее идут в виде налепа жгута с «канавками» – 7%, в виде небольших «лепешек», наложенных друг на друга, – 5% в виде жгута, сделанного наподобие волны, – 5 %, или в виде «косички» – 4 %. Подобные орнаменты мы встречаем на стенках пифосов и крупных сосудов (толщина стенок от 1,5 до 0,7 см). Аналоги таких оформлений мы встречаем на пифосах из цебельдинских погребений

орнамент в виде круглых или каплеобразных вдавлений

по линии прямо по линии с наклоном представляют лепестки цветка орнамент из волнистых линий

линия линия «волна» зигзаг несколько линий рядом волны и насечки орнамент из линий и насечек

сложный «пояс» линии под прямым углом линии с наклоном насечки у дна

разнонаправленное рифление «елочка»

Рис. 2. Основные типы орнаментов на керамике с комплекса

( Трапш , 1971. Табл. XXXVII, 7 . С. 220) и на сосудах VII-X вв. ( Трапш , 1975. С. 132–133). Встречается орнамент в виде круглых или каплеобразных вдавле-ний. Такой тип составляет примерно 8% всех орнаментированных фрагментов. В свою очередь, их также можно разделить на три вида: вдавления идут по линии, либо прямо (56%), либо с наклоном (22 %), или же вдавления представляют собой лепестки некоего цветка (22 %). Такие узоры также находят свои аналогии среди «цебельдинских» и раннесредневековых ( Трапш , 1971. Табл. XXI, XXXVIII, XV; 7 . С. 137). Узоры в виде врезных волнистых линий составляют второй по распространенности вид орнамента – 19 %. Вариантов подобных линий очень много. Здесь может быть и одна линия в виде большой волны, и целый ряд нескольких линий, и сочетания волнистых линий с другими типами орнамента, в частности с косыми насечками. Подобный тип орнамента универсален, встречается на территории Абхазии с эпохи бронзы до конца средневековья. Также достаточно распространен (13 %) тип орнамента, представленный в виде узора из косых линий и насечек. Здесь можно выделить два основных варианта: в виде сложного «пояса», состоящего из двух горизонтальных линий и в середине – косых линий (28%), и простого (72%) – состоящего из линий или насечек, сделанных либо под прямым углом (50%), либо с наклоном (50%). Такой узор встречается как непосредственно на тулове сосуда (71 %), так и у края дна (29%). Как и волнистые линии, такая орнаментация сосудов характерна для всего периода средневековья, но восходит своими мотивами и к более ранней эпохе – «колхидской» керамике.

Также широкую датировку имеет и орнаментация в виде гребенчатого рифления (8 %), расположенного рядами и имеющего разные направления, образуя, таким образом, различные «пояски», а иногда узоры в виде «елочек». Отдельно стоит одна чернолощеная стенка с узором «елочка», полученным с помощью штампа. Эта стенка и по характеристике глины (черная), и по мотивам узора скорее восходит к «колхидской» керамике, нежели к «цебельдинской» или средневековой ( Гиголашвили, Качарава , 1977. С. 77; Кигурадзе, Лордкипанидзе , 1977. С. 56; Скаков, Джопуа , 2014. С. 100, 102).

Таким образом, по результатам анализа керамического материала, полученного в ходе исследований на городище в 2014–2016 гг., можно сделать предварительный вывод, что храм существовал с IV по XIV в., но само городище, с большой долей вероятности, существовало еще до возведения храма, не исключено, что с античных времен (найденная в шурфе 5 краснолаковая стенка и кирпичи толщиной в 3 см, локализованные в основном в стене 2, характерны для римского времени).

Обнаруженные инвентарные захоронения возле храма относятся к цебель-динскому времени.

Все антропологические находки, полученные в ходе раскопок, для системного изучения и анализа были переданы в лабораторию группы физической антропологии ИА РАН.

Общими задачами антропологического исследования стали: оценка сохранности костного материала, половозрастная идентификация, оценка встречаемости патологических признаков, определение минимального количества индивидов в коллективных захоронениях, а также изучение степени мобильности группы при помощи изотопного анализа зубной ткани. Исследование проводилось с использованием различных методов визуальной диагностики. Пол и возраст определялись по совокупности признаков посткраниального и краниального скелетов, по стандартной антропологической методике (McKern, Stewart, 1957; Ubelaker, 1989; Алексеев, Дебец, 1964) (табл. 1).

Таблица 1. Половозрастные показатели погребенных Маркульского храма раскопок 2015–2016 гг.

|

№ |

Год раскопок |

Локализация |

Пол |

Возраст |

|

1 |

2015 |

Кв. 2/15 |

мужчина |

30–35 |

|

2 |

2015 |

Кв. 2/15 |

мужчина |

40–45 |

|

3 |

2015 |

Кв. 2/15 |

женщина |

adultus |

|

4 |

2015 |

Кв. 2/15 |

подросток |

juvenilis |

|

5 |

2015 |

Кв. 3/15 |

мужчина |

senilis |

|

6 |

2015 |

Кв. 3/15 |

ребенок |

infantilis |

|

7 |

2015 |

Кв. 4/15 |

мужчина |

adultus |

|

8 |

2015 |

Кв. 4/15 |

женщина |

adultus |

|

9 |

2016 |

Кв. 5/16 |

женщина |

maturus |

|

10 |

2016 |

Кв. 5/16 |

мужчина |

maturus 1–2 |

|

11 |

2016 |

Кв. 5/16 |

женщина |

adultus 2 – maturus |

|

12 |

2016 |

Кв. 5/16 |

мужчина |

35–39 |

|

13 |

2016 |

Кв. 5/16 |

мужчина |

adultus 2 – maturus 1 |

|

14 |

2016 |

Кв. 5/16 |

мужчина |

adultus 1–2 |

|

15 |

2016 |

Кв. 5/16 |

мужчина |

25–29 |

|

16 |

2016 |

Кв. 5/16 |

подросток |

19–20 |

|

17 |

2016 |

Кв. 5/16 |

ребенок |

12–15 |

Примечательно отсутствие детских захоронений в рассмотренной группе. Средний возраст смерти в группе, при значительном преобладании мужчин, пришелся на 36,6 лет с пиками в интервалах 25–29 и 35–39 лет для мужчин, 20–24 и 35–39 для женщин. Более полный демографический профиль можно будет получить по завершении раскопок прихрамового некрополя.

В целом следует отметить, что процент встречаемости патологических проявлений невелик: один случай заросшего прижизненного перелома большеберцовой кости мужчины (предположительно инд. № 5), а также увеличение толщины свода черепа на трех фрагментах черепа из раскопок 2016 г. (кв. 5) и материалов 2015 г. раскопок из квадратов 2/15 и 4/15, на аналогичной сезону 2016 г. глубине. Одной из причин появления патологии могут быть гормональные изменения,

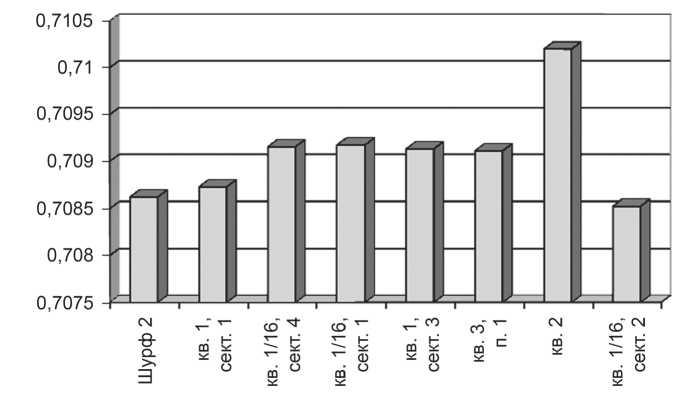

Рис. 3. Изотопные сигналы 87Sr/86Sr для погребений Маркульского храма раскопочных сезонов 2015–2016 гг.

которые отчасти регулируются наследственностью, что может служить показателем близких родственных связей погребенных.

С целью определения местного происхождения погребенной группы был проведен анализ содержания изотопов стронция в зубной и костной ткани захороненных. Изучение соотношения изотопов стронция 87Sr/86Sr – это активно использующийся в современных палеоантропологических исследованиях инструмент для оценки степени мобильности древних людей (рис. 3).

Изотопные сигналы стронция в исследованной серии колеблются от 0,708527 до 0,710201. Выделяется группа индивидов со значениями порядка 0,7091. Это оказываются более поздние и глубокие по уровню залегания индивиды. В процессе их захоронения как раз и были разрушены верхние захоронения. Выделение этой группы из общего контекста может быть объяснено их неместным происхождением. Группу местных представителей составляют инд. 2 из коллективного захоронения и инд. 4, которые были схожи и морфологически, отличаясь массивностью скелета и выраженностью мускульного рельефа. Схожие по значениям показатели характерны и для погребенных из склепа у с. Весёлое (район Адлера) IX–XI вв., краниологически определенных в качестве представителей местного населения и одонтологически являющихся предками современных абхазов. Таким образом, предварительными выводами следует считать массивность – как характерную особенность местного населения на ранних этапах бытования комплекса, а также то, что в более поздний период среди элиты, удостаивающейся захоронения на территории храма, были представители неместного происхождения.

Исследования городища планируется продолжать.

Список литературы Маркульское городище

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 128 с.

- Гиголашвили Е. Г., Качарава Д. Д., 1977. Керамика Колхиды VI-IV вв. до н. э.//КСИА. Вып. 151. С. 77-80.

- Кигурадзе Н. Ш., Лордкипанидзе Г. А., 1977. Дапнарское селище и могильник (К проблеме сельских поселений Колхиды)//КСИА. Вып. 151. С. 55-64.

- Пашкова В. И., 1963. Очерки судебно-медицинской остеологии. М.: Медгиз. 154 с.

- Скаков А. Ю., Джопуа А. И., 2014. Керамика могильника Джантух эпохи раннего железа (Восточная Абхзаия)//КСИА. Вып. 236. С. 99-108

- Трапш М. М., 1971. Труды: в 4 т. Т. 3: Культура Цебельдинских некрополей. Тбилиси: Мецниереба. 228 с.

- Трапш М. М., 1975. Труды: в 4 т. Т. 4: Мат-лы по археологии средневековой Абхазии. Сухуми: Алашара. 254 с.

- Требелева Г. В., Сакания С. М., Юрков Г. Ю., 2015. Маркульский археологический комплекс//КСИА. Вып. 237. С. 292-301.

- McKern T. W., Stewart T. D., 1957. Skeletal Age Changes in Young American Males: Analysis from the Standpoint of Age Identification. Natick, MA: Quartermaster Research and Development Command. 179 p. (Technical Report; EP-45.)

- Ubelaker D. H., 1989. Human skeletal remains: Excavation, analysis, interpretation. Washington, D.C.: Taraxacum. 172 p.