Маршруты активного туризма как средство воспитания исторической памяти молодёжи (на примере велосипедной экскурсии «Мураново-Абрамцево»)

Автор: Лагусев Юрий Михайлович, Потапенко Татьяна Алексеевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Северное подмосковье - новый туристский центр России

Статья в выпуске: 2 т.9, 2015 года.

Бесплатный доступ

Туризм обладает значительной воспитательной функцией. Поэтому включение потенциала историко-культурного наследия в маршруты активного туризма и в воспитательную деятель- ность является первоочередной педагогической задачей планирования туристско-экскурсион- ной работы с молодежью. Таким образом, возможно говорить о мировоззренческой платформе воспитательной деятельности в туризме. Территория Московской области обладает значительным потенциалом для развития и расши- рения сети маршрутов активного туризма. Важные точки туристского притяжения находят- ся, в частности, на территории Клинского и Волоколамского муниципальных районов. На основе полевых туристских исследований, выполненных совместными усилиями сотрудников ФГБОУ ВПО «РГУТиС» и «Музея-заповедника «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева» разработан межмуниципальный военно-исторический велосипедный маршрут «Мураново - Абрамцево». Разработанный и описанный в статье велосипедный туристский маршрут предполагает по- сещение ряда объектов, связанных с событиями различных эпох в истории Российского государ- ства, в частности: музея-усадьбы «Мураново», с. Данилово, с. Артёмово, селений Калистово и Василёво, пос. Академиков, усадьбы Трубецких в Ахтырке, музея-заповедника «Абрамцево». Так- же программой маршрута предусматривается ознакомление с историей краеведческой работы в Софринской волости и Сергиевском крае, природными особенностями Сергиевского края, разво- рачивавшимися на территории региона событиями Великой Отечественной войны. Важно, что в процессе подготовки мероприятий активного туризма в полной мере реализует- ся воспитательный феномен туризма, становится нравственно-эффективным самобытное содержание программного обеспечения. Предлагаемый туристский велосипедный маршрут яв- ляется жизненно необходимым социальным событием, формирующим историческую память у подрастающего поколения и вносящим свой вклад в воспитание молодёжи.

Активный туризм, велосипедный маршрут "мураново - абрамцево", воспита- тельный потенциал туризма, межмуниципальный военно-исторический велосипедный марш- рут, туризм как средство воспитания исторической памяти молодёжи

Короткий адрес: https://sciup.org/140206396

IDR: 140206396 | УДК: 338.48-5(470.311) | DOI: 10.12737/11399

Текст научной статьи Маршруты активного туризма как средство воспитания исторической памяти молодёжи (на примере велосипедной экскурсии «Мураново-Абрамцево»)

Туризм является одним из важнейших средств эффективного использования потенциала историко-культурного наследия в воспитательных целях и благоприятного формирования образа страны. Существуют различные способы его включения в практику воспитательной деятельности. Педагогическая задача состоит в умении работать с молодёжью, находить общую мировоззренческую платформу для взаимодействия и способности предложить ей настоящее, интересное дело. Разработка маршрутов активного туризма Московской области является именно таким творческим занятием. Представляется, что развитие практики клубного туристского движения, посвящённого военно-историческому наследию, работа по созданию археологических реставрационных отрядов, могут всколыхнуть интерес молодых людей к созиданию, восстановлению утраченных объектов культуры, незаслуженно, по разным причинам, не восстановленным и не исследованным памятникам величия российской истории и народа России. Внесение элементов экскурсионного показа в практику активного туризма оказывает ещё большее воздействие на внутренней мир молодого человека, вызывает чувство сопричастности к ранее происходящему.

Проводя полевые исследования в Клинском муниципальном районе и беседуя с местными краеведами, сотрудники РГУТиС получили такую информацию о точках туристского притяжения и об исторических фактах времён Великой Отечественной войны, которая не может оставить равнодушным никого. Прежде всего, речь идёт о захоронении погибших воинов, участников героической обороны Москвы в районе Петровского сельского поселения. По рассказам Ирины Борисовны Барбухиной, директора библиотеки Петровского поселения, последний очевидец захоронения передала работникам Администрации поселения данные о местоположении этого захоронения. Оно ещё никем не исследовано и никаких памятных знаков на нем не установлено.

Речка Воря – одно из популярных мест занятий водным туризмом в Московской области. Здесь проложила свои самодеятельные маршруты известная династия педагогов детско-юношеского туризма Киселёвых во главе с Василием Алексеевичем. В. А. Киселёв воспитал многочисленных продолжателей своего дела, создал большое количество пешеходных, водных и комбинированных маршрутов в Пушкинском и Сергиево-Посадском муниципальных районах Московской области. По ним прошли тысячи школьников и студентов туристских вузов. Наибольшую популярность имеет маршрут к водопаду Гремячий Ключ, который находится у дер. Взглядово на правом берегу р. Вондиги. По легенде, водный источник забил по молитве преподобного Сергия, который останавливался здесь на своем пути из Троицы в Кир-жач. Гремячий Ключ находится в 17 км от Сергиева Посада и в 10 км от пересечения федеральных автомобильных трасс «Ярославское шоссе» и «Большое Московское кольцо» (автодорога А-108). Это одно из немногих мест, где с крутого склона горной породы бьет водопад силой до метра в нескольких местах. По преданию, вода обладает целебными свойствами – защищает человека от легочных, сердечных и нервных заболеваний. Окружают водопад купели, храм и часовня. В основном, все путеводители и путешествующие описывают наиболее короткий маршрут от «бетонки» до водопада. В. А. Киселев со своим коллегой, известным мастером спортивно-оздоровительного туризма Е. П. Зайцевым проложил пешеходный маршрут от Лозы. Он длиннее в несколько раз, но обладает учебно-тренировочной и культурно-исторической ценностью. По пути встречаются остатки старой мощеной булыжником дороги. Лес, обширные луга, перепады высот создают необыкновенный прилив бодрости для неискушенных туристов. Тем более, что впереди «святое место», с помощью которого как минимум дважды возрождалось Русское государство (в XIV и XVII вв.). Учитывая, что под Загорском в 1941 г. формировалась 1-я ударная армия – одно из героических соединений, отбросившее немецко-фашистские войска от Москвы во время контрнаступления на северо-западном направлении, спасительное значение Сергиевого Посада для России сохраняется по сей день.

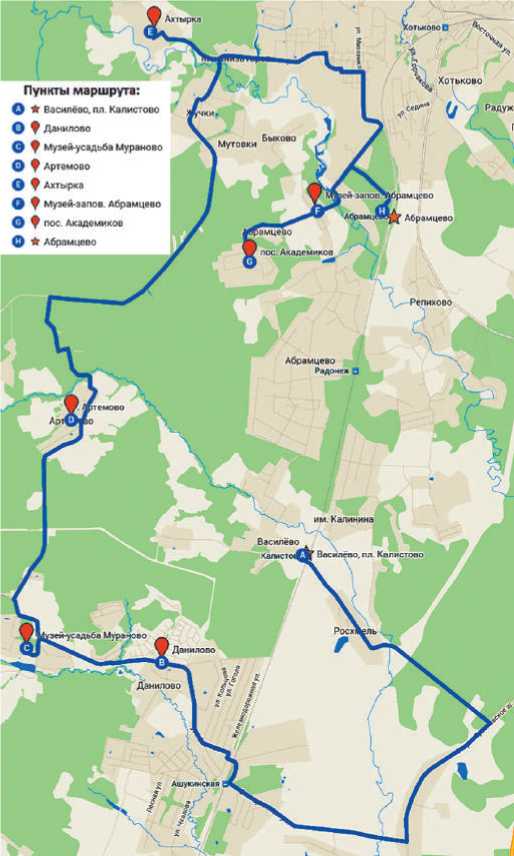

Предлагается разработанная нами совместно с сотрудниками «Музея-заповедника «Усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева» велосипедная экскурсия для студенческой молодежи «Мураново – Абрамцево», проходящая по территории Пушкинского и Сергиево-Посадского районов (рис. 1). Основные характеристики маршрута: протяженность – 37 км, время в пути – ок. 5 ч. с экскурсиями и временем на отдых, точка начала маршрута – пл. «Калистово», точка окончания маршрута – пл. «Абрамцево». Основная «изюминка» маршрута – его тематическая составляющая, разработанная в «мурановском стиле» – путешествие непременно должно состояться на велосипедах, при этом материал экскурсии должен максимально соответствовать эпохе жизни и деятельности поэтов. Основные пункты маршрута: 1) рассказ о Калистове и Василёве, усадь- бе Одоевского; 2) рассказ о музее-усадьбе «Мураново» и путевая информация о с. Данилово; 3) рассказ о с. Артёмово и истории краеведческой работы в Софринской волости; 4) рассказ об усадьбе Трубецких в Ахтырке; 5) пос. Академиков, рассказ о природе и истории Сергиевского края; 6) краткие сведения о музее-заповеднике «Абрамцево». Приведем в кратком изложении наиболее важные сведения путевой и экскурсионной информации, о которой участники предлагаемого маршрута узнают во время участия снова вышла замуж и почти не заботилась о ребенке. В. Ф. Одоевский в своих произведениях весьма скупыми мазками рисовал усадебный дом и окрестности. Излюбленным прием его было наделять автобиографическими реалиями жизнь литературных героев. Одоевский одним из первых поднял в отечественной литературе тему запустения усадьбы, разорения «дворянских гнезд». Вполне вероятно, что милые сердцу усадьбы видел юный князь на берегах Та-лицы или Сумери, и с отрочества сохранил в памяти живописную р. Клязьму с имени- в его реализации.

Остановка 1. По следам усадьбы Одоевского (Василё-во – Калистово). Деревни Ва-силёво и Калистово (сегодня – часть Василёво) находятся в 4 км к северу от Муранова. Век назад здесь располагался целый ряд дворянских усадеб. В 1760-ые гг. Калистово входило в собственность помещицы Львовой. Ее родная сестра – княгиня Елизавета Алексеевна – доводилась матерью Федору Сергеевичу – отцу будущего писателя Владимира Федоровича Одоевского. Княжеский род Одоевских происходил по прямой линии от Великого князя Михаила Всеволодовича Черниговского, замученного в 1246 г. в Орде и причисленного к лику святых. На протяжении веков несколько князей – представителей одной из старейших ветвей рода Рюриковичей – были погребены в своей родовой усыпальнице у Троице-Сергиевой Лавры. Отец будущего писателя скончался в 1808 г. в возрасте 37 лет. Молодая вдова княгиня Екатерина Алексеевна получила в наследство имения, доведенные до разорения. Она вскоре продала Калистово с 32 крепостными как не приносившее дохода,

Рис. 1 – Картосхема велосипедного маршрута «Мураново – Абрамцево»

ями деда. Существует устойчивое мнение, что в 1860-е гг. он в качестве гостя постоянно наведывался в Мураново. Версия базируется на семейных преданиях. Действительно, Боратынского и Одоевского – литераторов пушкинской эпохи, многое связывало (достаточно вспомнить, например, альманах «Мнемозина»). Не только светское знакомство, а серьезная взаимная симпатия возникла между Тютчевым и Одоевским. Еще более тесные дружеские узы связывали Владимира Федоровича и Николая Васильевича Путяту. В архивах Одоевского обнаружен не один десяток писем и записок, адресованных владельцам Муранова, и ответы на них. Однако точных сведений о том, гостил ли князь в Муранове, до сих пор нет.

Остановка 2. Музей-усадьба «Мураново» и с. Данилово. Музей-усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева – уникальный памятник русской культуры XIX – нач. XX вв. В прошлом Мураново было среднепоместной усадьбой, включавшей главный дом, церковь, жилые и хозяйственные постройки, сад и парк. Усадьба органично вписывалась в природный ландшафт, составляя с ним единый архитектурно-пейзажный ансамбль. В стихотворении Е. А. Боратынского «Есть милая страна, есть угол на земле…», написанном в начале 1830-х гг., запечатлен мурановский пейзаж со всеми его характерными особенностями. С 1816 по 1918 гг. здесь жили находящиеся между собой в близком родстве дворянские семейства Энгельгардтов, Боратынских, Путят и Тютчевых. Каждое из них было по-своему причастно к литературной жизни России XIX в. В усадебном доме, построенном в 1842 г. и сохранившемся до наших дней, постепенно сложился комплекс литературных и бытовых меморий гениальных русских поэтов Е. А. Боратынского и Ф. И. Тютчева. Здесь же сосредоточены материалы, связанные с лицами их родственного и литературного окружения. В 1920 г. в Муранове после смерти последней хозяйки усадьбы О. Н. Тютчевой был открыт музей, являющийся по своему содержанию литературным историко-бытовым и художественным. В нем собраны замечательные произведения изобразительного и де- коративно-прикладного искусства XVIII – нач. XX вв. Академик И. Э. Грабарь записал в музейной книге отзывов: «Мурановский музей не только первоклассный литературный музей, но и редчайшее собрание произведений русской живописи». Во время экскурсии по музею участники маршрута узнают о роли в развитии «усадебного гнезда» и вкладе в российскую культуру выдающихся жителей усадьбы – генерал-майора Л. Н. Энгельгардта (1766–1836), участник военных походов и автора воспоминаний о временах Екатерины II, Павла I и Александра I; поэте Е. А. Боратынском (1804–44); литераторе Н. В. Путяте (1802–77); поэте И. Ф. Тютчеве (1846–1909) и членах их семей. Также интересной будет и информацию о выдающихся гостях усадьбы – Н. В. Гоголе, С.Т. и И. С. Аксаковых, кн. Е. П. Ростопчиной, С. А. Соболевском, С. Д. Полторацком, Н. В. Сушковом и др. На территории усадебного парка сохранилось несколько мемориальных построек: каменная церковь Спаса Нерукотворного (домовой храм семьи Пу-тят–Тютчевых, 1878), флигель вдовы поэта Э. Ф. Тютчевой с кухней (1879), а также «Детский домик» (кон 1870-х) и «Гладилка» (1880-е гг.). Остальные строения – амбар, сторожка, кучерская – были заново восстановлены к 1980 г. по сохранившимся планам и историческим фотографиям. Утрачены бывшие на территории усадьбы здания каретного сарая, бани, кегельбана, персиковой и цветочных оранжерей, теплиц, располагавшийся в северной части парка фруктовый сад. Мураново – редкий пример неразоренного родового гнезда, в котором семейные культурные традиции не прерывались и в последующий музейный период.

Находящееся неподалеку от Мураново село Данилово (в разное время – дер. Даниловское, Данилково) – одно из древнейших поселений Московии, расположенное на важном стратегическом тракте Древней Руси – дороге из Москвы в Переславль. Возникновение поселения относится к XVIII–XIX вв., когда оно было центром замосковной волости под названием Бели. Первое упоминание об этой волости встречается в духовной грамоте Велико- го московского князя Ивана I Калиты от 1336 г. В 1370-е гг. вместе с Радонежем волость перешла во владение удельного князя Владимира Серпуховского. Видимо, к 1428–29 гг. – времени передачи селения и волости в ведение московского Чудова монастыря – относится строительство деревянной Архангельской церкви с престолом во имя Чуда Св. Михаила Архангела. В Смутное время Радонежская и Бельская земли были разорены и выжжены польско-литовскими панами во время осады Троице-Сергиева монастыря. После воцарения Михаила Романова многие деревни и села опять ожили. В 1656 г. земля волости находилась на оброке крестьян с. Пушкина, с 1712 г. – крестьян с. Даниловского. В 1716 г. архимандрит Чудова монастыря Геннадий получил разрешение и соорудил новый храм – церковь во имя Архистратига Михаила. В царствование Екатерины II Великой проводится межевая реформа, все владения в империи тщательно измеряются. В это время земли сс. Данилово и Мураново впервые откартографированы капитаном Иваном Травиным (1867). В XIX в. менялись владельцы села, в церковь приезжали богомольцы, помещики и крестьяне. Среди них молился в Данилове и поэт Евгений Боратынский, строивший господский дом в Муранове и временно проживавший с семьей в Артемове.

Остановка 3. Село Артёмово и история краеведческой работы в Софринской волости и Сергиевском крае. Артёмово – одно из древнейших поселений на территории Пушкинского района Московской обл. В писцовых книгах Московского уезда стана Радонеж и Бели за 1584–86 гг. упоминается дер. Артёмово на р. Сумери. Однако можно предположить более раннюю датировку артемовского поселения, а именно XIV–XV вв., что связано с близостью к двум древним духовным центрам Московского государства – монастырям Покровскому Хотькову и Троице-Сергиеву. В разные времена деревня находилась во владении Игната и Петра Скобелициных, Ивана Яковлева, Алексея Нестерова, по именному указу императора 1723 г. – унтер-лейтенанту Филиппу Пальчикову, в последующем его наследникам. В клировой ведомости за

1849 г. впервые встречается упоминание о каменной часовне в сельце Артемове, построенной Пальчиковыми еще в XVIII в., хотя точной датировки по архивным документам не найдено. Народное предание связывает строительство часовни с обретением местными крестьянами Страстной иконы Божией Матери в р. Сумерь. Часовня была разрушена в 1933 г. С нач. 1990-х гг. в Артёмове началось возведение храма в честь Страстной иконы Божией Матери. Церковь построена из дерева – в стиле старинных русских северных храмов.

Район с. Абрамцево известен широко поставленной краеведческой работой. В кон. XIX – нач. XX вв. Софринская волость входила в состав Сергиевского уезда. Известно, что с 1921 г. Софринский волостной кружок начал заниматься краеведением, работа которого под руководством С. И. Попова из года в год углублялась, но статус волостного кружка, естественно, ограничивал ее работу пределами волости. «Сергиевское общество изучения местного края» было основано при Педагогическом техникуме в 1922 г. по инициативе заведующего техникумом Н. И. Иорданского, вслед за 1-й Всероссийской конференцией по краеведению. Был принят Устав Общества, намечены несколько вопросов, подлежащих изучению, составлены и разосланы по уезду программы обследования, приглашено специальное лицо для развития краеведческой работы и организации Музея местного края в уезде, начали свою деятельность выделенные Обществом секции. Работа Общества по изучению края проводилась в четырех направлениях: 1) научноприродоведческой; 2) общественно-экономической; 3) культурно-исторической; 4) педагогической.

Остановка 4. Усадьба Трубецких в Ахтырке. С сер. XVIII в., когда столичное дворянство стало обзаводиться подмосковными усадьбами, появляются они и в районе Хотькова. В 1760 г. князь И. Н. Трубецкой на пустоши устраивает имение Ахтырку, в которое перевозит из своей дальней вотчины в Подольской губернии 5 крестьянских дворов. В 1815 г. им был выстроен обширный дворец в стиле «ампир» с многочисленными службами, каменная церковь, разбит парк. Архитектура построек во многом была навеяна воспоминаниями о Павловске (под С.-Петербургом) Во владении рода Трубецких Ахтырка оставалась до 1883 г., пока не была продана. С Ахтыр-ской усадьбой и ее владельцами были тесно связаны выдающиеся представители русской культуры – здесь бывали профессора Московской консерватории П. И. Чайковский и Н. Г. Рубинштейн. В. М. Васнецов написал в Ахтырке одно из лучших своих произведений – картину «Аленушка». Здесь же был снят Фильм «Песнь торжествующей любви» с В. Холодной в главной роли. В 1921 г. по причине пожара погибла почти вся усадьба – дворец и регулярный парк с постройками; церковь также была повреждена. После окончания реставрационные работ в 1988 г. храм был передан местной общине.

Остановка 5. Пос. Академиков, природа и история Сергиевского края. Со времен писателя С. Т. Аксакова, а еще больше мецената С. И. Мамонтова окрестности Хотькова становятся местом постоянного паломничества многих известных художников, писателей, людей творческого и научного труда, которые здесь снимали в летнее время дачу или жили постоянно. Их влекли сюда и древний Покровский монастырь, и слободки вокруг него, свободно раскинувшиеся среди березовых рощ, холмов и оврагов. Здесь, в поселке Академии Наук, в 1937–38 гг. работали и отдыхали Григорий Александров и Любовь Орлова, драматурги Н. Эрдман, Г. Козинцев, Л. Трауберг, композитор Т. Хренников, театральный художник П. Вильямс, на даче В. Мухиной жили весной 1941 г. Г. Уланова и Ю. Завадский; на даче Н. Соколова плодотворно работали мастера карикатуры «Кукрыниксы» (псевдоним составлен из первых слогов фамилий М. Куприянова и П. Крылова, а также первых трёх букв имени и первой буквы фамилии Н. Соколова); в деревне Мутовки – вахтанговцы Р. Симонов, М. Державин, Л. Целиковская. Здесь работал над мопассановской «Пышкой» М. Роом, жил выдающийся поэт Б. Пастернак. В окрестностях Абрамцева, Ахтырки, Репихова, на берегах живописных речушек Вори и Пажи, снимались фильмы «Веселые ребята», «Юность Максима», «Свинарка и пастух».

Остановка 6. Музей-заповедник «Абрамцево». Абрамцево во вт. пол. XIX в. дважды становится центром сначала литературной, затем и художественной жизни России, что связано с именами двух её владельцев – писателем С. Т. Аксаковым и крупным предпринимателем, строителем железных дорог и меценатом С. И. Мамонтовым. На протяжении почти 16 лет в усадьбе Аксакова бывали писатели Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, критик и поэт С. П. Шевырев, актер М. С. Щепкин, ученые и философы А. С. Хомяков и Ю. В. Самарин, братья И.В. и П. В. Киреевские, историк М. П. Погодин. Здесь, в центре России, под благодатным небом древней радонежской земли, на приволье раскрылся писательский талант С. Т. Аксакова («Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Записки об уженье рыбы», трилогия «Детские годы Багрова-внука», «Семейная хроника» и др.). «Чудом и раем» называл Абрамцево С. Т. Аксаков.

Через десять лет после смерти С. Т. Аксакова его дочь Софья продает усадьбу семне С.И Мамонтова, который создает здесь своеобразное творческое объединение, вошедшее в историю русского искусства под названием «Абрамцевский художественный кружок». Особенностью этого содружества было то, что в него входили не только художники самых разных направлений (В. Д. Поленов, И. Е. Репин, М. М. Антокольский, В. М. Васнецов, М. А. Врубель, К. А. Коровин, В. И. Суриков, И. С. Остроумов, В. А. Серов), но и братья М.В. и А. В. Праховы (историк и искусствовед), а также любители музыкального и театрального искусства. Кружок создается в те годы, когда среди передовой русской интеллигенции усиливается интерес к истории России, национальному искусству, фольклору, древнерусскому зодчеству. В Абрамцеве художники работают над своими произведениями и принимают участие в совместных трудах: по проекту В. М. Васнецова строят и оформляют домашнюю церковь Спаса Нерукотворного, участвуют в работе гончарной мастерской, делают эскизы для столярно-рез- ческой мастерской, собирают предметы народного прикладного искусства. Гости усадьбы участвуют в постановках домашних спектаклей, оформлении декораций и костюмов для мамонтовской частной оперы. В экспозиции Главного дома, Студии-мастерской, Бане-теремке, в храме Спаса Нерукотворного можно увидеть мемориальные предметы обитателей и гостей усадьбы, ознакомиться с многогранным творчеством членов Абрамцевского художественного кружка.

Предложенный маршрутный ряд, при необходимости, можно продолжить. Важно, что в процессе подготовки мероприятий в полной мере реализуется воспитательный феномен туризма, становится нравственно-эффективным самобытное содержание программного обеспечения. Ещё более уникальную информацию мы получаем, общаясь непосредственно с сотрудниками музейных учреждений и хранителями коллекций.

Становится очевидной актуальность разработки межмуниципального военноисторического велосипедного маршрута, охватывающего территории Клинского, Дмитровского, Пушкинского, Сергиево-Посадского и соседних с ними районов. Так, является достаточно перспективным маршрут «Клинское окружение» по территории Клинского и Волоколамского районов с формами активной поисковой работой и большим количеством военноисторических аттракций.

Плодотворное сотрудничество вузов, готовящих профессиональные кадры по направлению «Туризм», и музейных учреждений Северного Подмосковья имеет значительный потенциал для развития. Так, в частности, успешно развивается сотрудничество между ФГБОУ ВПО «РГУ-ТиС» и «Музеем-заповедником «Усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева». Один из лучших музейных коллективов Московской области участвует в практическом обучении студентов, и по сути стал не только учебной базой, но и научной лабораторией для кафедры бизнес-технологий в туризме и гостеприимстве университета: регулярно организуются и проходят совместные научные семинары, мастер-классы, конференции, праздники. Ведут занятия в качестве «работодателей» директор музея И. А. Комаров, заместители директора Е.В. Шапарина, Н. Г. Морозова, науч.сотр. А.Ю. Стратанович и др. Разработана и внедрена дополнительная образовательная программа по экскурсионной подготовке «Методические основы экскурсионной деятельности».

Таким образом, в регионе Северного Подмосковья возможно и необходимо развивать маршруты активного туризма, которые являются жизненно необходимыми социальными событиями, формирующими историческую память у подрастающего поколения и вносящими свой вклад в воспитание студенческой молодёжи. Во время проектной работы по разработке таких маршрутов студенты глубоко изучают историко-культурное наследие, природное достояние, туристский потенциал региона в целом.

Список литературы Маршруты активного туризма как средство воспитания исторической памяти молодёжи (на примере велосипедной экскурсии «Мураново-Абрамцево»)

- Пастон Э. В. Абрамцево. Искусство и жизнь. М.: Искусство, 2005. 432 с.

- Коршун В. Е. История подмосковных селений. Книга 2. От Пушкина до Красноармейска: Фото-путеводитель. М.: Спутник+, 2003. 32 с.

- Музей-усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева: путеводитель/Авт. -сост. Е. В. Куценко, отв. ред. А. М. Рязанов. М.: Мелихово, 2005. 58 с.

- Сергиевский уезд Московской губернии. Статистико-экономический очерк. Сергиев, 1925.

- Тропами Подмосковья. Путеводитель/В. И. Попадейкин, В. В. Струков, А. М. Тарунов. М.: Московский рабочий, 2001. 416 с.

- Хотьковская волость Московской губернии. Сергиев, 1926.

- Хотьково. Очерки истории земли Радонежской/Сост. К. А. Филимонов. Сергиев Посад: Изд-во «Весь Сергиев Посад», 2004. 320 с.

- Krivosheeva T. M., Druchevskaya L. E., Sultaeva N. L. Rural tourism and sustainable development of rural territories//World Applied Sciences Journal. 2014. Т. 30. № 30. р. 104-106.