Математическая интерпретация задач совершенствования управления социальными и экономическими процессами современной телекоммуникационной компании

Автор: Хабибуллин Артур Ринатович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Новые информационные технологии

Статья в выпуске: 1 т.11, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены проблемы совершенствования управления социальными и экономическими процессами (СЭП) современной телекоммуникационной компании в рамках предоставления корпоративным и частным клиентам Internet-услуг. Выделены основные задачи, требующие решения в рамках рассматриваемого совершенствования: определение наиболее эффективной структуры СЭП и алгоритмов управления ими.

Телекоммуникационная компания, системы массового обслуживания, управление социальными и экономическими процессами, алгоритмы управления, повышение эффективности, обслуживание клиентов, crm-системы

Короткий адрес: https://sciup.org/140191612

IDR: 140191612 | УДК: 519.876.2;

Текст научной статьи Математическая интерпретация задач совершенствования управления социальными и экономическими процессами современной телекоммуникационной компании

Стремительный рост спроса на телекоммуникационные услуги, которым характеризовались начальные этапы периода либерализации российского рынка телекоммуникаций, к настоящему времени сменился наличием широкого набора хорошо отлаженных, уже зарекомендовавших себя у пользователей как корпоративного, так и частного сектора, предложений, связанных с предоставлением различного рода телекоммуникационных сервисов. Это свидетельствует о том, что сегодня конечный пользователь таких услуг не только имеет к ним свободный доступ (примером являются услуги предоставления доступа к сетям Internet, кабельного телевидения, администрированию доменных имен в сети Internet, которые становятся доступными заказчику уже в день их заказа или по крайней мере в течение суток после него), но и может выбирать из различных поставщиков таких услуг, которых на сегодняшний день на рынке присутствует достаточно большое множество, при постоянно растущем множестве вариантов услуг (тарифов), способных наилучшим образом удовлетворить его потребности.

Конкурентоспособность современных телекоммуникационных компаний (далее ТКК, причем под ТКК в данном случае подразумеваются компании, оказывающие преимущественно Internet-услуги: хостинг-провайдеры, регистраторы доменных имен, дата-центры и т.д.) обеспечивается не столько широким набором предоставляемых услуг и гибкими тарифами, сколько умением работать с клиентом Internet, то есть способностью системы управления ТКК формировать свои бизнес-процес-сы таким образом, чтобы интересы клиентов были удовлетворены в полном объеме и в максимально короткие сроки. Все это не только способствует уменьшению оттока и повышению лояльности текущих клиентов, но и, как следствие (в частности, благодаря широкому распространению социальных сетей, средств передачи мгновенных сообщений и т.п.), обеспечивает приток новых клиентов в ТКК от конкурентов.

Автором статьи предпринята попытка определения и решения задач управления, связанных с социальными и экономическими процессами ТКК [1], в частности, с процессами взаимодействия с клиентами и обеспечения им качественных услуг, эффективное решение которых способствует повышению прибыли ТКК и лояльности клиентов.

Постановка задачи совершенствования управления СЭП ТКК

Исследуемые в данной работе СЭП ТКК и соответствующие им объекты можно представить в виде системы S – модели, характеризуемой множеством величин, описывающих процесс функционирования реальных процессов и объектов ТКК и образующих в обобщенном виде следующие подмножества [2]:

-

- входные воздействия на систему:

X; eX,i = l,nx;

-

- воздействия внешней среды:

£j ^E,j = \, nE;

-

- параметры системы:

pk eP,k = l,np;

-

- выходные характеристики системы:

y,„ eY,m = l,ny.

При этом ■^is ^jf Pk И у m – элементы не-пересекающихся подмножеств как с детерминированными, так и со стохастическими составляющими. Часть переменных данных подмножеств являются управляемыми в рамках системы S , часть – неуправляемыми.

В процессе моделирования системы S входные воздействия, воздействия внешней среды и параметры самой системы являются взаимно независимыми (экзогенными) переменными, которые в векторной форме имеют следующий вид:

e(/) = (e,(z),e2 (/)... e„£(z));

К0 = (рА1),р2(0---рПр(Ж соответственно, а выходные переменные являются зависимыми (эндогенными) и в векторной форме могут быть представлены как

у(0 = (у^1у2^---у„У)У

Функционирование S характеризуется преобразованием во времени T экзогенных переменных в эндогенные в соответствии со следующими соотношениями (законами функционирования):

y(t)= F(x,e,p,t). (1)

Таким образом, модель системы S является динамической, при этом совокупность зависимостей выходных характерис тик системы S от времени ym (0 для всех m = 1, nY является выходной траекторией Ук^ .

Соотношения вида (1) описывают поведение системы S во времени и получаются через свойства системы в конкретные моменты времени – состояния zA(t\z2(t)...zkXt), k = \,nz. Такие состояния являются координатами точки в k -мерном фазовом пространстве, при этом каждой реализации процесса функционирования системы S соответствует некоторая фазовая траектория. Совокупность всех возможных значений состояний {z} образует пространство состояний Z системы S , причем ZA. e Z.

Таким образом, состояния системы

S

в момент времени

t»

z = (zx,z2,...,zk), где Z\ ZAX)’ Z2 ^2^t(?) '"' ^k Zk^o^i а также входными сигналами X ^t) , параметрами p(0 системы и воздействиями внешней среды e^ , которые имели место в интервале времени t — t^ , с помощью уравнений:

z(f) = O(z0,x,e,p,ty, y^t) = F(z,t).

Здесь первое уравнение определяет вектор-функцию 2(0, а второе по полученному значению состояний pW – выходы системы v(0 •

Таким образом, выходные характеристики системы можно определить как yQV р\ф<2°,х,е,рЛ^\. (2)

Описанная модель является стохастической, так как содержит элементы случайности, представленные воздействиями внешней среды e(Z) и случайными внутренними параметрами 7^(0 самой системы S .

Представленная модель описывает исследуемый объект с высокой степенью абстрагирования, для более детализированного описания функционирования системы S целесообразно перейти к одной из хорошо зарекомендовавших себя на практике типовых математических схем.

Так как при описании системы для целей совершенствования управления необходимо учитывать стохастические переменные и время работы системы непрерывно, наиболее подходящей типовой математической схемой для описания исследуемого объекта представляется модель системы массового обслуживания ( Q -схема – от англ. queuing system).

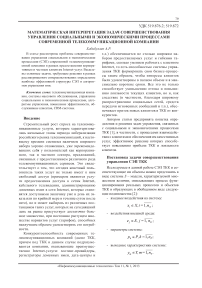

На рис. 1 представлена схема системы массового обслуживания (СМО), описывающая функционирование существующих сегодня в практике управления ТКК социально-экономических процессов, связанных с обслуживанием клиентов.

Представленная на рис. 1 СМО является мн огоканальной с множеством очередей Q i(z" = l,/7), в виде потоков обращений клиентов (электронные запросы, телефон ны е звонки), и каналов обслуживания O i представленных обслуживающими такие обращения сотрудниками ТКК.

Обращения клиентов в СМО формируют неоднородные неординарные потоки событий без посл едействия и являются элементами ej U = ^fe) множества E воздействий внешней среды. При этом в системе различают следующие виды заявок на обслуживание:

-

- множество {d} заявок на работу с договорами;

-

- множество {v} телефонных запросов на обслуживание;

-

- множество {w} электронных запросов на обслуживание.

Таким образом, имеют место непересекаю-щиеся подмножества поступающих в С МО з аявок на обслуживание: dt ~ et c^E (z = 1, nD ), v. -e^E (i = \,nv\ wt -e^E (i = \,nw ). Следует отметить, что процедура обработки заявок в СМО является бесприоритетной.

Порядок выбора заявок из очереди определяется сущес твую щими в СМО алгоритмами a; cl {a}, i = 1, n по мере их поступления. Процедуры обслуживания, в зависимости от вида заявки, также осуществляются в соответствии с алгори тма ми управления обслуживанием aj (^\a\j = \,no на основе множества значений параметров системы P , входных воздействий X системы и воздействий E внешней среды.

Таким образом, алгоритмы управления обслуживанием {a} реализуют функцию (2) и результатом их выполнения является множество Y ответов на запросы пользователей.

Описанная схема обслуживания, равно как и ее управление, являются малоэффективными по следующим причинам:

-

- заявки по договорам обслуживаются секретарем без использования каких-либо средств автоматизации (вручную);

-

- при телефонном обращении оператор call-центра вынужден каждый раз выяснять личность звонящего, запрашивая его анкетные данные;

-

- «вычитка» сотрудниками технической поддержки электронных заявок и формирование ответов на них производятся также вручную;

-

- отсутствует возможность сбора и обработки статистики для целей принятия решений по повышению эффективности управления СЭП.

Перечисленные недостатки существующей схемы приводят к значительным временным задержкам при обработке заявок клиентов, высокой загруженности сотрудников ТКК (учитывая большое общее число таких заявок на одного сотрудника) и, как следствие, к частым ошибкам и неточностям при ответе на заявки, что, в свою очередь, является причиной неудовлетворенности клиентов и потерь прибыли, связанных с их оттоком (переходом к конкурентам). Система управления СЭП ввиду отсутствия механизмов обработки имеющейся информации о процессах для целей принятия решений не позволяет в необходимой мере повышать эффективность функционирования ТКК. Очевидно, что описанные СЭП, обеспечиваемые рассмотренной СМО, наряду с существующим управлением ими нуждаются в совершенствовании. Далее предлагается вариант такого совершенствования.

Предлагаемое решение

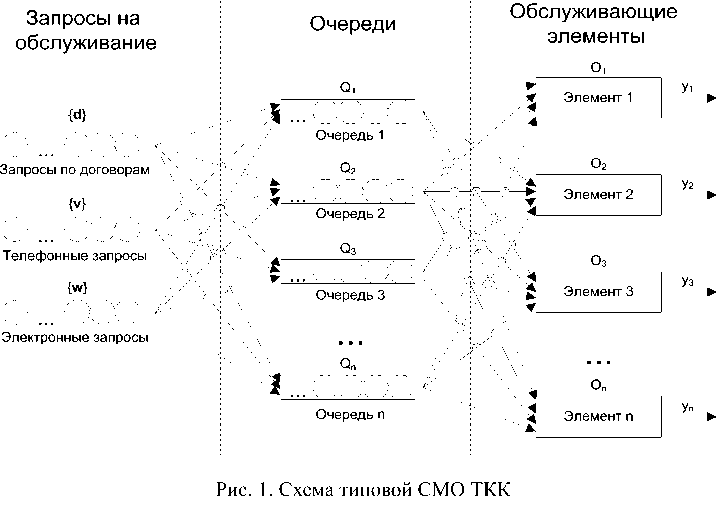

Модификация вышеописанной схемы СМО представлена на рис. 2.

Отличие модифицированной схемы на рис. 2 от схемы на рис. 1 заключается в следующем.

Для поступающих в систему запросов по договорам клиентов (см. рис. 2, множество {d})

выделена отдельная очередь (элемент Q1 – «Очередь 1»), ведущая на обслуживание к обслуживающему элементу 1 СМО – секретарю ТКК. Это связано с тем, что в СМО введен обслуживающий элемент Q2 – CRM-модуль информационной системы, в автоматизированном режиме обслуживающий поступающие в СМО запросы клиентов, однако ввод запросов по договорам не может быть автоматизирован и по-прежнему должен осуществляться вручную – сотрудником компании. Таким образом, СМО имеет очередь Q1 для запро сов по договорам и очереди Q2 , Q3 , … Qn для телефонных запросов и запросов в электронной форме. Напомним, что под термином CRM здесь понимается система управления взаимоотношениями с клиентами – Customer Relationship Management [1]. Кроме того, мно же ство каналов обслуживания O2 , O3 … On (см. рис. 1) заменены одним автоматизированным – O2 (CRM-модулем), составляющим многофазную СМО при обслуживании запросов по договорам ( di ) и однофазную при обслуживании телефонных ( vi ) и электронных ( wi ) запросов (см. рис. 2).

Остановимся подробнее на процедуре управления обслуживанием заявок каналом обслуживания O2 . Канал представлен CRM-модулем информационной системы, состоящим из трех основных блоков (см. рис. 2): блок обработки запросов, блок сбора и обработки статистики, блок формирования ответов на запросы.

Рис. 3. Алгоритм управления обработкой электронных запросов клиентов

В функционал блока обработки запросов входят операции по фиксации времени поступления запросов в систему, классификации запросов, подсчету их количества по видам запроса, анализу ключевых слов запросов. Статистическая информация о запросах (время поступления и ко- личество) – информационный поток st на рис. 2 – передается в блок сбора и обработки статистики. Обработанные запросы (m1; m2 … mk) поступают в блок формирования ответов на запросы, где на основе информации из базы знаний автоматически формируются шаблоны ответов на них – потоки y1, y2 … yk.

Поиск доступных сканеров

///Сканер'\^ . найден?..

|да

Инициализация сканера

Передача команды

начала сканирования

Побайтовое получение

изооражения

Сохранение

изображения в файл

да

документ' содержит „ ошибки?,

Сообщить пользователю об ошибках

Ошибки критичны?

Сообщить пользователю результат

ведомлять клиен1а о езульгате?

Отправить уведомление клиенту

Установить отметки в информационной системе

Установить отметки в «1С»

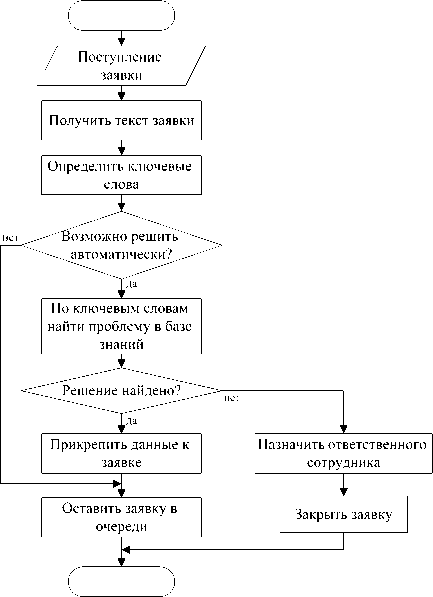

Рис. 4. Алгоритм управления обработкой запросов по договорам

Множество ответов Y поступает лицу, принимающему решения (ЛПР), которое может вносить в них коррективы (поток X) и отправлять скорректированные ответы через блок формирования ответов клиентам ТКК.

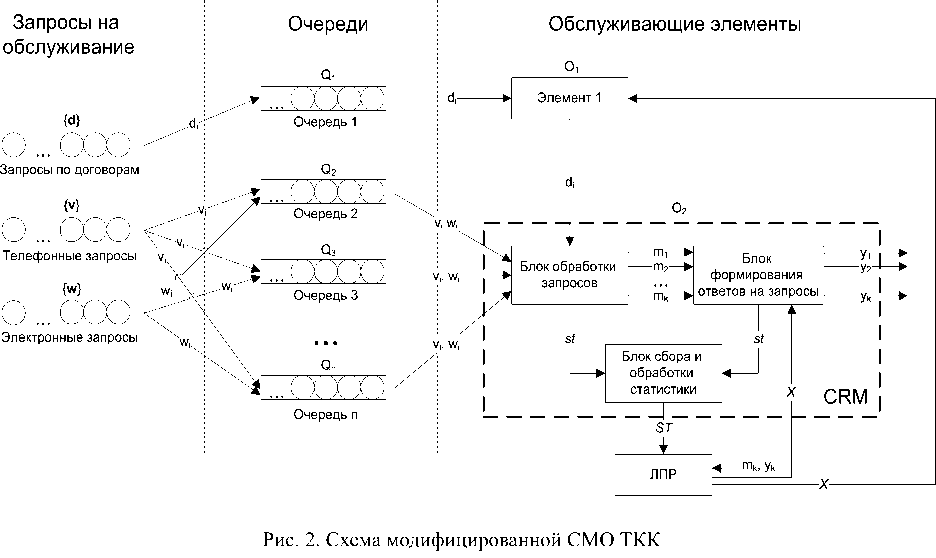

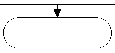

Алгоритмы aj управления обработкой поступающих в систему запросов представлены на рис. 3-5.

Рис. 5. Алгоритм управления обработкой телефонных запросов клиентов

Блок сбора и обработки статистики служит для формирования статистических отчетов ЛПР (информационный поток ST ). В статистику входят данные по следующим основным характеристикам процесса обслуживания: _ тож.____г-_________ .

-

- время 11 пребывания i -го запроса в очереди ожидания обслуживания: T”=to_tQ , где t? – случайный момент поступления i -го запроса в очередь;

-

- t^ – случайный момент поступления i -го запроса в канал обслуживания;

-

- время С обработки i -го номера j -го типа

7'Обр. -ОК.обсл. 4.0 • ( i к V ^7 ’ где j = {1,

-

2 , 3 } – тип запроса ( 1 – запросы по договорам, 2 – запросы в электронном виде и 3 – телефонные запросы клиентов ТКК);

-

7 ° _

-

- Ту – поступления i -го номера запроса j -го типа на обслуживание;

лж.обсл.

где л. – число дополнительных вопросов и уточнений клиента в процессе обслуживания.

Для достижения максимально эффективного управления рассмотренными СЭП необходимо в течение всего их жизненного цикла организовывать работу элементов СМО, а также алгоритмы обслуживания запросов таким образом, чтобы выполнялись следующие условия:

Т“ж' -^ min, Т"6р' -> min , ^обсл'^1, Kph ^0, ^^max.

Полученные результаты и выводы

В результате использования предлагаемого подхода получены следующие основные результаты:

-

- введен CRM-модуль информационной системы для обработки в автоматизированном режиме заявок по договорам клиентов, которые обслуживались секретарем ТКК вручную. В результате, время обработки данного типа заявок сократилось в среднем на 20-30%;

-

- при телефонном обращении клиента внедренный CRM-модуль в автоматическом режиме предоставляет оператору ТКК через специальный программный интерфейс анкетные данные звонящего, определенные по номеру телефона, от которого исходит вызов, а также данные по текущим (необработанным) заявкам клиента. Эти данные позволяют при ответе на вызов клиента обратиться к нему по имени, а также избежать дополнительных вопросов, связанных с идентификацией личности клиента и состоянием его текущих заявок. В результате время обработки телефонных заявок может быть сокращено до 50%;

-

- обработка электронных заявок клиентов и формирование ответов на них также производится сервисами CRM-модуля, что позволяет сократить время обработки заявок данного типа до 60%;

-

- CRM-модуль позволяет осуществлять сбор и обработку статистики для организации и совершенствования управления СЭП ТКК, в результаты чего ЛПР имеют возможность с помощью блока сбора и обработки статистики CRM-модуля анализировать данные показатели процесса обслуживания и принимать решения о корректировании структуры управляемой системы, изменении качественного и количественного состава элементов, изменении подходов к управлению, проведении реинжиниринга и т.п.

Список литературы Математическая интерпретация задач совершенствования управления социальными и экономическими процессами современной телекоммуникационной компании

- Димов Э.М., Маслов О.Н., Пчеляков С.Н., Скворцов А.Б. Новые информационные технологии: подготовка и обучение персонала. Ч. 2. Имитационное моделирование и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях. Самара: СНЦ РАН, 2008. -350 с.

- Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М.: Высшая школа, 2001. -343 с.