Математическая модель конкуренции популяций на загрязненной территории

Автор: Колпак Е.П.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Физико-математические науки

Статья в выпуске: 9 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Техногенное воздействие на окружающую среду приводит к изменению видовой структуры экосистем. Внешнее ингибирующее воздействие на конкурирующие популяции приводит к изменению их численности. Одной из задач прогнозирования является теоретическая проработка направлений изменения численности популяций. Разработана математическая модель конкуренции двух популяций, учитывающая изменение скорости роста численности популяции и изменение емкости экологической ниши. Дана оценка направлений изменения численности популяции. Модель представлена задачей Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

Выживаемость, математическая модель, популяция, антропогенное воздействие, устойчивость, распределение вероятностей

Короткий адрес: https://sciup.org/14131054

IDR: 14131054 | УДК: 51(075.8) | DOI: 10.33619/2414-2948/106/01

Текст научной статьи Математическая модель конкуренции популяций на загрязненной территории

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 51(075.8)

Техногенные вмешательства в природную среду стали соперничать со многими природными процессами, оказывая мощное воздействие на природные комплексы, вызывая нарушения нормального хода протекающих в различных биогеоценозах процессов. Вредные для всего живого вещества антропогенного происхождения наполняют воздушный и водный бассейны, загрязняя обширные территории [1, 2], Загрязнение среды обитания ведет к кардинальным изменениям условий существования населяющих эти территории растений и животных, может изменить направленность и формы естественного отбора [3], способно изменять генетическую структуру природных популяций [4], привести к уменьшению видового разнообразия и исчезновению отдельных видов [5]. В дополнение к этому изменяется и интенсивность межвидовых взаимоотношений, обусловленная различной реакцией особей на внешние воздействия. У конкурирующих популяций изменяется численность, происходит смена доминирующих видов, некоторые виды исчезают [6].

Проникновение химических веществ в организмы человека, птиц, млекопитающих и рыб происходит через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки. В растения загрязняющие вещества попадают при корневом питании, путем газообмена и обменной адсорбции с поверхности листовой пластинки. По мере поступления в трофические цепи токсиканты аккумулируются в их конечных звеньях, оказывая негативное влияние на клеточном, гистологическом, организменном и популяционном уровнях. Уровень накопленных токсикантов в организме зависит от возраста, пола, путей поступления в организм [4]. Накопление токсикантов сопровождается изменением плодовитости и смертности характерными для каждого вида.

Математическая модель

Для описания динамики численности двух конкурирующих популяций используется локальная «модифицированная» математическая модель Вольтерры [7], учитывающая как межвидовую, так и внутривидовую конкуренцию:

du

— = A u 1 ( 1 - u 1 - Y 1 u 2 ) ,

“~2“ = ^2U1 (1 - u2 - YЩ ) , где u и u2 — численность популяций, ^ и ц2 — удельные локальные скорости роста численности популяций, y и Y — параметры, характеризующие интенсивность конкуренции. Емкости сред обеих популяций приняты в модели (1) равными единице [7].

Система уравнений (1) имеет четыре неподвижные точки

-

1. щ = 0, u 2 = 0.

-

2. u = 1, u 2 = 0.

-

3. u = 0, u 2 = 1.

-

4. u 1 = ( 1 - Y ) / ( 1 - / 1 / 2 ) , u 2 = ( 1 - Y 2 ) / ( 1 - Y 1 Y 2 ) ,

если y > 1 и y > 1, или Y < 1 и.

Первая точка является неустойчивой, вторая будет устойчивой, если y < 1 и Y > 1, а третья, если Y > 1 и у 2< 1. Четвертая стационарная точка реализуется и будет устойчивой, если одновременно выполняются неравенства y < 1 и у 2< 1. То есть, если внутривидовая конкуренция у популяций слабее межвидовой ( у2 <1 и y <1), то совместное существование популяций будет устойчивым [7].

Тяжелые металлы, выбрасываемые предприятиями в окружающую среду, образуют токсичные для живых организмов вещества. Токсиканты постукают в организмы либо непосредственно, либо по трофическим цепям. Накопление их в организме со временем приводит к внутренним изменениям. В модели предполагается, что изменения метаболизма вызывают понижение плодовитости особей [3]. Предполагается также, что рождаемость особей с увеличением количества токсикантов P уменьшается по гиперболической зависимости

R (P) =

1 + ap

1 + a2P,

где a^ и a2 — положительные параметры такие, что a j < a 2.

Часть среды обитания при антропогеном давлении может стать недоступной для особей популяции, или часть трофического ресурса может быть уничтожена. Этот фактор в модели учитывается через уменьшение емкости экологической ниши популяции. Уменьшение емкости ниши K происходит по гиперболической зависимости:

K (P) =

1 + bP

1 + b2P

где b и b2 — положительные параметры такие, что b < b 2.

С учетом этих предположений модель конкуренции двух популяции (1) в загрязненной зоне сводится к задаче Коши для системы двух дифференциальных уравнений

|

du |

' 1 + aP 1 + bP b |

|

|

—1 = m |

1 11 /‘ тР Y1 и 2 |

, |

|

dt \ |

1 + a^p 1 + byp |

|

|

du |

( 1 + a?p 1 + bp |

b |

|

= ^ u 2 |

---—---—— и - Y U ^ 1 + a2p 1 + b22P 2 2 |

где a:i и b ( i, j = 1,2) - параметры, удовлетворяющие неравенствам ij ij a11 — a12

a 21 — a 22 , b12 — b 11, b22 — b21 •

На параметры Y и Y накладываются ограничения: 0 — Y 1 < 1 , 0 — Y < 1 , тем самым предполагается, что в отсутствие токсикантов ни одна из популяций не гибнет.

При P = 0 (токсиканты отсутствуют) эта модель переходит в модель (1). Удельная скорость роста популяций в зависимости от значения P при выполнении условий (3) уменьшается, но не может уменьшиться более чем на величину ^a{ j / a12 для первой популяции, и на величину ^2a 2j / a22 для второй популяции. Этим учитывается факт ограниченного накопления токсикантов организмами особей популяций и неоднородность накопления внутри самих популяций [3, 4].

Загрязнители среды могут уничтожить часть трофического ресурса или сделать его недоступным для особей популяций. Емкости ниш популяций при выполнении неравенств b 11 > b 12 и b 2j > b22 в (2) с увеличением количества загрязнителей будут уменьшаться. Предполагается, что емкость ниши первой популяции не может стать меньше величины b 1 / b 2, а второй — b 2j / Ъ22 . Этим учитывается то обстоятельство, что небольшая часть популяций может выдержать антропогенную нагрузку.

Нетривиальная неподвижная точка системы уравнений (2) определяется через параметры модели:

и =

j_ ( i + bp i + ap D ^ 1 + b22P 1 + anP

- Y 1

i + aPл 1 + a 22 P J

1 (1 + bP 1 + a2,P 1 + aP У u7 = — ---—--21--Y----11—

-

2 D ^ 1 + bnP 1 + a22P 1 + anP J

где

D =

1 + bP 1 + b21P

1 + bnP 1 + b22P

Поскольку при P = 0 эта стационарная точка существует и является устойчивой (поскольку y <1 и Y i <1), то в силу непрерывности правых частей выражений (4) от P , она будет существовать и при малых значениях P .

Собственные значения матрицы Якоби

J =

- ш ---11 и

1 1 + b12P 1

-Y1PU1

-Y 2 ^ 2 U 2

- ш ----21 u2

2 1 + b22P 2

системы уравнений (2) в стационарной точке (4) будут иметь отрицательные вещественные части, если выполняется неравенство

D =

1 + bP 1 + b2iP

- Y 1 Y 2 > 0.

1 + b12P 1 + b22P

Поскольку рассматривается модель, для которой выполняются условия (3), то, соответственно неравенство D > 0 при 0 < y < 1 и 0 < Y2 < 1 будет выполняться. То есть, если стационарная точка (4) реализуется, то она будет устойчивой.

Распределение вероятностей

Реализация математических моделей популяционной биологии возможна во встроенном модуле SIMBIOLOGY среды программировании математического пакета Matlab [8]. Имитационная модель основывается на случайном переборе параметров модели (2) из заданного диапазона значений [9] с учетом соотношений (3). При заданном количестве вариантов выбора параметров строятся вероятности распределения отклонений стационарных значений численностей популяций при антропогенном давлении от естественных значений.

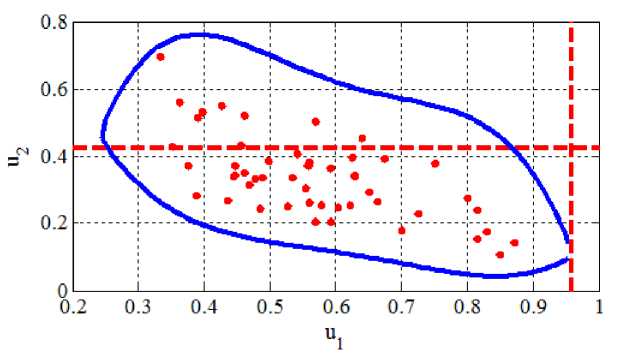

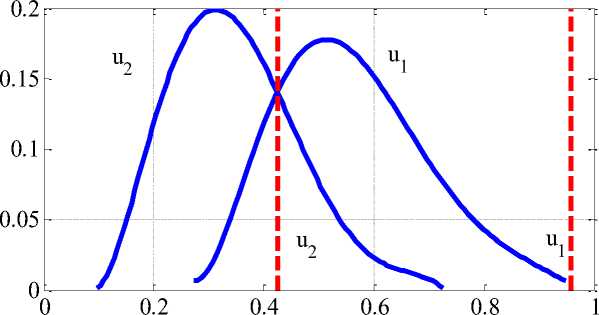

На Рисунке 1 приведены распределения стационарных значений численностей популяций при Y2 = 0.6, Yi = 0-1 и P = 1.5 для параметров выбранных случайным образом из диапазонов an е (1,2) , a2j g (1,2) , a12 g an + (0,1) , a12 е an + (0,1) , b22 e (0,1) , bn g (0,1) , bn e b12 + (0,1) , b21 e b22 + (0,1) . На Рисунке 2 приведено вероятностное распределение численности популяций для 2 000 вариантов выбора параметров системы уравнений (2). Такой вариант выбора параметров обеспечивал выполнение неравенств (3). Пунктирными линиями на Рисунке 1 и Рисунке 2 отмечены стационарные значения численностей популяций для чистой территории. Сплошной линией на Рисунке 1 отмечена граница области, в которой лежат стационарные значения численности популяци0439.

В рассмотренном варианте параметров большие потери несет та популяция, которая в отсутствие токсикантов имеет большую численность (на Рисунке 2 — u ). Знание реальных параметров, входящих в модель (2), дает возможность прогнозировать степень влияния антропогенной нагрузки на численность популяций для реальных экосистем [10, 11].

Рисунок 1. Распределения стационарных значений численностей популяций

u1, u2

Рисунок 2. Распределение вероятностей численности популяций при антропогенном давлении

Заключение

Таким образом, разработанная модель прогнозирует сдвиг распределений вероятностей в сторону уменьшения численности обеих популяций при наличии токсикантов, по сравнению с их численностью в «чистой» среде. Наибольшие потери численности будут у популяций, которые до антропогенного давления имели большую численность. Численность малочисленных популяций может вырасти за счет уменьшения давления конкурирующих популяций.

Список литературы Математическая модель конкуренции популяций на загрязненной территории

- Пегов С. А. Антропогенное воздействие на биосферу // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2009. Т. 42. С. 5-32.

- Шевцова О. В., Добротина Е. Д., Гончарова А. Б., Недашковский А. П. Химические характеристики снежного покрова в высокоширотной арктике (мыс Баранова, остров Большевик, архипелаг Северная Земля) // Лёд и снег. 2022. Т. 62. №4. С. 564-578. https://doi.org/10.31857/S2076673422040152

- Моисеенко Т. И. Биодоступность и экотоксичность металлов в водных системах: критические уровни загрязнения // Геохимия. 2019. Т. 64. №7. С. 675-688. https://doi.org/10.31857/S0016-7525647675-688

- Ивантер Э. В., Медведев Н. В. Экологическая токсикология природных популяций птиц и млекопитающих Севера. М.: Наука, 2007. 229 с.

- Катаев Г. Д. Воздействие выбросов медно-никелевого предприятия на состояние популяций и сообществ мелких млекопитающих Кольского полуострова // Nature Conservation Research. Заповедная наука. 2017. Т. 2. №Приложение 2. С. 19-27. https://doi.org/10.24189/ncr.2017.033

- Касиков А. Г. Пылевые выбросы медно-никелевого производства и последствия их воздействия на организм человека в условиях Крайнего Севера // Вестник Кольского научного центра РАН. 2017. №4. С. 58-63.

- Горыня Е. В., Колпак Е. П., Гасратова Н. А., Гончарова А. Б. Математическая модель иерархической конкуренции // Перспективы науки. 2023. № 8 (167). С. 103-108.

- Гончарова А. Б., Виль М. Ю. Имитационное моделирование лечения онкологического заболевания с использованием приложения Matlab Simbiology // Моделирование систем и процессов. 2021. Т. 14. №3. С. 90-96. https://doi.org/10.12737/2219-0767-2021-14-3-90-96

- Гончарова А. Б. Постановка предварительного медицинского диагноза на основе теории нечетких множеств с использованием меры Сугено // Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. 2019. №4. С. 529-543. https://doi.org/10.21638/11702/spbu10.2019.409

- Даувальтер В. А., Кашулин Н. А. Прогнозирование долговременных изменений пресноводных региональных систем рыбного хозяйства Арктики // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2012. Т. 15. №1. С. 171-180.

- Кривополенова С. Д., Гончарова А. Б. Первичный анализ данных для построения системы поддержки принятия решений // Процессы управления и устойчивость. 2019. Т. 6. №1. С. 250-254.