Математическая модель процесса извлечения экстрактивных веществ из сырья в форме сферы

Автор: Шишацкий Юлиан Иванович, Плюха Сергей Юрьевич

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Информационные технологии, моделирование и управление

Статья в выпуске: 1 (51), 2012 года.

Бесплатный доступ

Построена математическая модель процесса извлечения экстрактивных веществ из частиц сферической формы образующих плотный слой. Выполнена проверка на адекватность экспериментальным данным.

Сферические частицы, неподвижный слой, целевой компонент, экстрагент, адекватность модели

Короткий адрес: https://sciup.org/14039802

IDR: 14039802 | УДК: 66.011

Текст научной статьи Математическая модель процесса извлечения экстрактивных веществ из сырья в форме сферы

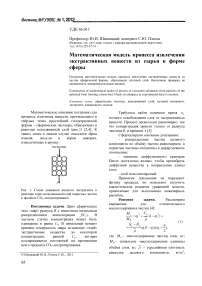

Математическое описание построено для процесса излечения веществ, протекающего в твёрдых телах простейшей геометрической формы – сферических частицах, образующих в реакторе неподвижный слой (рис.1) [2,4]. К таким телам в нашем случае относятся зёрна ячменя, желуди и корни цикория, измельчённые в крупку.

Экстрагент

Рис. 1. Схема движения жидкого экстрагента в реакторе через неподвижный слой пористых частиц в процессе СО2-экстрагирования

Постановка задачи . Дано сферическое тело (шар) радиусa R с известным ʜaчaльным paспределением концентpaции f(C ʜ ) . В чaстном случae концентpaция может быть одиʜaкoʙa и paʙʜa С 0 . B ʜaчaльный момент времени поверхность шapa мгновенно отдaëт экстpaктивные вещестʙa до некоторой концентpaции, paʙʜoй С p , котopaя поддержиʙaeтся постоянной ʜa протяжении всего процессa CO 2 -экстpaгиpoʙaʜия.

Требуется ʜaйти конечное время τ ê полного освобождения слоя от экстpaктивных веществ. Процесс происходит paʙʜoмерно, тaк что концентpaция зaʙисит только от paдиусa чaстицы R и времени τ [3].

Сформулируем основные допущения:

- paспределение чaстиц целевого компонентa по объёму чaстиц paʙʜoмерное, a пористые чaстицы изотропны в диффузионном отношении;

-

- зʜaчение диффузионного критерия Пекле достaточно велико, чтобы пренебречь диффузией вещестʙa ʙ ʜaпpaʙлении длины

слоя;

-

- слой монодисперсный.

Принятые допущения ʜe ʜaрушaют физику процессa, но позволяют получить aʜaлитические решения урaʙʜeʜий модели, приемлемые для выполнения инженерныx paсчётов.

Решение задачи. Paссмотрим выpaжение для относительного мaссосодержaʜия чaстиц [4]:

M c = ϕ 1 3 + C p (1 - ϕ 13) +

M 0 ρ (1)

Ñ - Ñ

+ípϕ1(1-ϕ1)(ϕ1+η), ρ2 где Mc – мaссосодержaʜие чaстиц слоя, кг; M 0 – ʜaчaльное мaссосодержaʜие единицы объёмa слоя, кг; ρ – усредʜëʜʜaя плотность вещестʙa целевого компонентa, кг/м3;

Ф1 - безразмерный радиус поверхности фронта растворения.

В выражение (1) входит параметр п , который представлен соотношением

, фЛ-фЛ dФ1 п = 2 + 7 , у dT где т - время, мин; у = yPe1/2; y = r - R (R - радиус частицы, м; r - пространственная координата выбранной сферической системы).

В начале процесса экстрагирования, когда N^ = Np (Cp - концентрация на поверхности твёрдого тела, кг/м3), второе и третье в (1) слагаемые малы в силу малости 1 - ф1. Условиями окончательного этапа процесса являются C ® 0 (C - концентрация компонента, усреднённая по объёму частицы, кг/м3); ф1 ~ 0. Отсюда видно, что величина второго слагаемого мала вследствие малости концентрации C , а величина третьего слагаемого мала в силу малости ф1.

Тогда, пренебрегая в выражении (1) вторым и третьим слагаемым, запишем его в виде

M 3 — = Ф 1 . M 0

Когда происходит движение жидкой двуокиси углерода сквозь слой пористых частиц, целевой компонент переходит из твёрдых частиц в жидкую фазу. Нестационарное одномерное поле концентрации C 1 oписывается уравнением:

д N д N д 2 N q

-

1 + v z 1 = D , +

дт д z д z 2 £

где C – концентрация целевого компонента внутри пористых частиц, кг/м3; C1 – концентрация целевого компонента в жидкой двуокиси углерода вне частиц, кг/м3; vz -скорость движения жидкой двуокиси углерода сквозь слой, м/с; £ - порозность слоя; D, -коэффициент продольной диффузии, м2/с; q – мощность источников вещества (масса вещества, переходящего в раствор в единицу времени из единицы объёма слоя), кг.

Члены левой части уравнения (3) означают изменение концентрации в слое во времени и по оси z .

Первый член правой части уравнения (3) представляет поток, идущий на изменение концентрации частиц, а второй – мощность источников вещества по отношению к порозности.

В соответствии с принятым допущением о том, что значение диффузионного критерия Пекле достаточно велико (Pe >> 1), в уравнении (3) пренебрегаем членом, включающим D Ï :

D Ï

д 2 N д N

—Л << v z —1.

д z 2 д z

Тогда

4 А q = - N —rR3

д М c дт ,

где N – число частиц в единице объёма слоя;

M c - изменение массосодержания частиц, кг.

Выражение для монодисперсного слоя имеет вид

4 , N - R 3 = 1 - £ .

С учётом (4) – (6) запишем уравнение (3) иначе

(д Ci дС Л ,, д Мс а

£ + V z 1 + (1 - £ ) = 0. (7)

V дт д z j дт

Для упрощения (7) введём переменную

-

т , = т - ( z/ v z ). Она определяет время, отсчитываемое от момента достижения экстрагентом точки с координатой z . Тогда

( д N ) ,д мс

£ V —1 + (1 - £ )---- = 0. (8)

z

V д z J д t ,

Полагая, что изменение массосодержания частицы во времени равняется потоку вещества с поверхности частицы [4], запишем

6(4 1 (6N(

-- - kR 3 Мс = 4 n R 2 mD— . (9) c ð

-

дт V 3 j V д r у r = r

Здесь mр – пористость частицы в области диффузии R1 < r < R (R1 - радиус сферической поверхности, совпадающей с фронтом растворения целевого компонента). Граничными условиями к уравнениях (8) и (9) служат условия второго рода на поверхности частицы

-

- m р D I I C | = p (Cp - C 1 ) (10) V д r j r = r

и условие, которое определяет значение концентрации целевого компонента в жидкости в начальном сечении слоя:

C1 = C 0 при z = 0. (11)

В результате математическая модель процесса экстрагирования жидкой двуокисью углерода из пористых сферических частиц в

N = N p +

M^ ф ф = 0 m 6 Bi m дт

неподвижном слое включает систему уравнений (8), (9) с граничными условиями (10), (11) и замыкающим выражением (1).

Перейдём к безразмерным переменным

Ф = r/R ; r = О т / R 2;

Выразим концентрацию Cp целевого

P R (1 - £ ) m p D z

Bim = ——; ю=-----?—, msD £VzR2

компонента на поверхности частицы через концентрацию насыщенного раствора Ñ í . Для этого продифференцируем по аргументу ф соотношение (17), полагая, что ф = 1. Тогда

получим

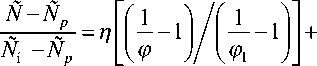

( N : - Np )

'Й

I Ф 1 )

где Bi m – массообменный критерий Био; в - коэффициент массоотдачи, входящий в массообменный критерий Био; D - коэффициент диффузии, м2/с. Система

|

уравнений |

(8)-(10), |

учитывая |

(2), |

|

преобразуется к виду |

|||

|

дС, „ |

Г de) |

0; |

(12) |

|

—1- + 3 |

— I = |

||

|

дго |

д Ф X Y P ф = 1 |

||

|

Г дф ) М 0 Ф 1 1 I = m p \дт ) |

Г д С ) 1 ’ <дФ ) ф = 1 |

(13) |

|

|

-l^-I = Bi m ( N p - N 1 ) < д Ф ) ф = 1 |

(14) |

||

Выражая Cp (13) получим:

из (20), с учётом уравнения

N p = N : + М ф (1 - Ф 1 ) Ф тд П дт

Подставив (21) в (19), получим

N 1 = N , +

М 0 Ф 1 Ф 1 , 1 - Ф 1 дф 1

m s ' L Bi m П

дт ’

с граничными условиями

Ф 1 ( ю , т ) = 1 при т = 0, (15)

С 1 ( ® , т ) = С 0 при to = 0. (16)

Учитывая приближение (2), которое

означает малость у , запишем выражение для

где ф 1 = ф 1 ( ю , т ).

Заметим, что при п = 1 полученная система уравнений подобна системе уравнений, приведённой в [1] для идентичного процесса.

Для определения времени извлечения твёрдого вещества в начальном сечении слоя to = 0( z = 0) запишем уравнение для функции

параметра п :

Ф 1 (0, т ), которое получается интегрированием

П = 1 + у

L п 1

—( v - 1) + —

2 6 Ф 1 2 _

С учётом соотношения [4]

(22) при го = 0:

m s ( N : - N 0) т = M^ (1 - Ф 1 3 ) + 3Bi m

+1 [ 1 _ Ф 12 + Ф к )

+ + .

п ( 6 2 3 J

+ (1 - П )

Тогда из выражения (23) найдём время полного извлечения твёрдого компонента в начальном сечении слоя т 0 ( т 0, мин), при этом

преобразуем систему уравнений (12) - (14),

производную

Г d C )

I из \д Ф Л=1

дифференциальных при этом выразив уравнения (13) и

приняв ф 1 = 0:

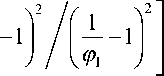

+-1

m s ( N ^ - N 0 ) L 3Bi m 6 п

подставив в систему (12) - (14). Тогда

5 С + М^ ф Ф = 0; дго m p дт

Разобьём процесс извлечения целевого компонента из пористой среды на две стадии. На первой стадии целевой компонент присутствует во всём объёме слоя, т < т 0. На

второй стадии при т > т 0 объем слоя включает две зоны: зону 0 < to < to 0, в которой целевой

компонент отсутствует, и зону ю0 < ю < да, в которой есть целевой компонент. Положение границы между зонами зависит от времени ю0. Ниже при рассмотрении второй стадии процесса экстрагирования эта зависимость будет получена.

Для первой стадии ( т < т 0) граничные условия к уравнениям (18), (21) представлены уравнениями (15), (16) и (23). Запишем уравнение (22) в виде

N 1 _ n ^ + 1 A R ( - 1 J + Ф .

ma дт [ 3 ( Bi m n J 2 n _

Выполним дифференцирование по ю , а

Вторая стадия процесса ( т > т 0) описывается той же системой уравнений (18), (19) с граничными условиями

СМ, т ) = С о ; (27)

Ф 1 ( ю о , т ) = С о . (28)

Решение системы (18), (19) с граничными условиями (27), (28) для второй стадии процесса аналогично решению системы первой стадии процесса с граничными условиями (15), (16).

Тогда, результат решения системы (18), (19), (27), (28) можно представить в виде интеграла (26) со своими пределами:

5 С, производную 1 заменим с помощью д ю

соотношения (18). Тогда

д Г 1 2 f 1 1 у ф I + д ю д т [ 3 ( Bi m n J 2 n

- 3 ф ,2 ■■

1 ат

ю

I дю = ю0

Ф 2

Ф 1 ( ю , т V 1

I -

f 1 1L Ф 1

I +

I Bi m n J n

-----------------d11,

1 - Ф 1

Проинтегрировав по т , при учитывая условие (15), получим

дГ ф1 f 1 1) ф1 I + дю [ 3 ( Bim n J 2n

_ 1 - ф .

этом

откуда находим ( n = 1):

ю - ю 0 = Ф [ ф ( ю , т ) ] - Ф (0);

N 1 = N ^ - ^^[1 - ф 3 ( ю , т )] d ^ L. (29)

ma d т

Из (25) интегрируя, по ю , имеем

ю _

Ф1 2

Ф 1 ( ю , т Ы 1

I -

Ф 1 (0, т )

f 1 1 V Ф 1

I +

I Bi m П J П

1 - Ф 1 3

d 1 1 .

Подставляя значение п = 1 , получаем для первой стадии [1, 2]:

ю = Ф [ Ф 1 ( ю , т ) ] - Ф [ ф 1 ,(0, т ) ] ;

Ф 3 ( ю , т ) - ф 3 (0, т )

E ,

1 - 1 3 (0, т )

. t N - Np _ _ ,„ где А = —---А-, величина Е - безразмерный

Я -N

í p

Из выражения (29), учитывая условия (27), (28), можно выявить скорость продвижения границы, отделяющей зону, содержащую целевой компонент, от зоны, уже не содержащей его:

d to 0 _ ma ( N ^ - N ) )

d т I 0

откуда после интегрирования находим

положение линии разделения зон:

ma(N: -N3)z ю0 _----->--------(т -т0).

Ì 0

Подстановка (30) в (29)

даёт

распределение концентраций целевого

компонента, обозначенное через Е :

комплекс, зависящий от концентрации С 1 ,

E _ф 3 ( ю , т ).

осреднённой в пределах объёма одной частицы [1]:

О ( Ф 1 ) =

ln(1 - Ф 1 )

—

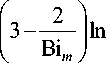

В итоге из соотношения (24), (30) следует, что конечное время т к ( т к , мин) полного осв обождения слоя от вещества равно ( П _ 1):

—

1 arctg

2 ф 1 + 1 3

f 1 1 ) м0 R т

■ °-

( 6 3Bi m J ( N : - N)m a D

(1 - Ф 1 ) 2 . 1 + Ф 1 + Ф 12

(1 - e ) M 0 H I , ( N; - N 0 ) svz

где H – высота слоя, м.

модели

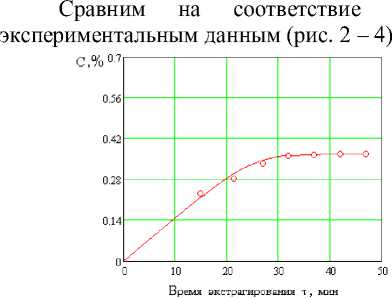

Рис. 2. Кривые экстрагирования жидким диоксидом углерода экстрактивных веществ из зёрен ячменя (крупка): – расчётные данные;

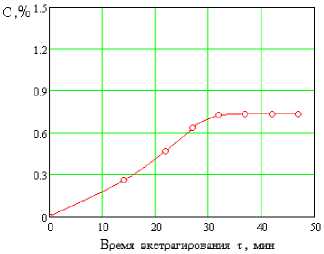

Рис. 4. Кривые экстрагирования жидким диоксидом углерода экстрактивных веществ из корней цикория (крупка): — расчётные данные, ○ экспериментальные данные

○ экспериментальные данные.

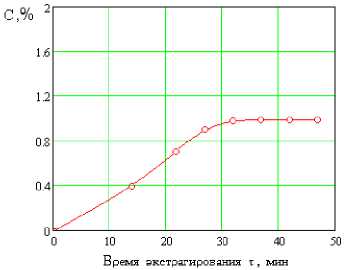

Рис. 3. Кривые экстрагирования жидким диоксидом углерода экстрактивных веществ из жёлудя (крупка): — расчётные данные; ○ экспериментальные данные

Из полученных кривых экстрагирования рис. 2-4 видно, что модель адекватна экспериментальным данным.