Математическая модель реологического поведения вязкопластической жидкости, которая демонстрирует проявление эффекта “отвердевания”

Автор: Колодежнов В.Н.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Информационные технологии, моделирование и управление

Статья в выпуске: 2 (60), 2014 года.

Бесплатный доступ

Дана характеристика аномального поведения некоторых видов суспензий на основе полимерных композиций и мелкодисперсных частиц. В случае простейшего, одномерного, сдвигового, вискозиметрического течения такие материалы демонстрируют следующее механическое поведение. Если касательное напряжение не превосходит некоторого критического значения, то деформирование материала отсутствует. При превышении этого порогового значения начинается процесс течения. Такое поведение хорошо известно и соответствует реологическим моделям вязкопластической жидкости. Однако дальнейшее увеличение скорости сдвига приводит к проявлению эффекта “отвердевания”. Предложена реологическая модель механического поведения таких вязкопластических жидкостей, которые демонстрируют проявление эффекта “отвердевания”. Эта модель содержит четыре эмпирических параметра. Графически представлено влияние показателя степени в реологической модели на зависимости касательного напряжения и эффективной вязкости от скорости сдвига. Проведено обобщение рассмотренной реологической модели на случай пространственного течения.

Реологическая модель, вязкопластическая жидкость, эффект "отвердевания"

Короткий адрес: https://sciup.org/14040247

IDR: 14040247 | УДК: 532

Текст научной статьи Математическая модель реологического поведения вязкопластической жидкости, которая демонстрирует проявление эффекта “отвердевания”

Такое поведение рассматриваемых материалов можно интерпретировать, как проявление эффекта “отвердевания” [2-4]. Известны примеры практического применения таких вязкопластических материалов [5], демонстрирующих эффект “отвердевания”. В [6] на уровне соответствующего механического аналога указывалось на возможность построения реологической модели вязкопластических жидкостей, которые могут также демонстрировать и проявление эффекта “отвердевания”.

Далее представлена реологическая модель вязкопластической жидкости, демонстрирующей проявление эффекта “отвердевания”. Рассмотрим, прежде всего, сдвиговое виско-зиметрическое течение с одной, тождественно не равной нулю, составляющей скорости.

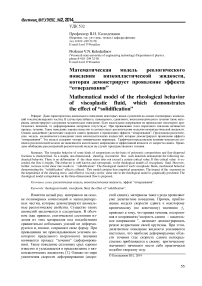

Качественно, зависимость касательного напряжения т(|у|) от скорости сдвига у для материалов с указанным выше реологическим поведением должна иметь вид, представленный на рисунке 1.

Особенности такой кривой течения за ключаются в следующем.

До тех пор, пока выполняется условие |т| < т0, скорость сдвига равняется нулю (деформирование отсутствует). В этом диапазоне изменения касательного напряжения материал должен вести себя подобно твердому телу.

При превышении же модулем касатель ного напряжения соответствующего порогового значения т0 > 0 начинается процесс течения (деформирования). При этом связь между |т| и |/| должна иметь нелинейный характер, поскольку при приближении скорости сдвига к некоторому критическому значению (|/| ^ Yi), крутизна кривой течения должна неограни ченно возрастать:

lim <

Y ^ Y

d к И ) d \г\

> = да .

Поскольку крутизна кривой течения характеризует, вообще говоря, эффективную вязкость Mef жидкости, такой характер зависимости т(/|), связанный с неограниченным возрастанием ^eff, и можно интерпретировать, как проявление эффекта “отвердевания”.

Рисунок 1. Характер кривой течения для вязкопластических материалов с эффектом “отвердевания”.

Таким образом, собственно течение будет иметь место лишь в тех зонах области, заполненной рассматриваемой жидкостью, где выполняется условие:

т о < И < т 1 . (2)

Все вышеизложенное означает, что в той области, где находится жидкость, наряду с зоной течения могут иметь место и зоны, в которых жидкость ведет себя подобно твердому телу. Причем, эти зоны могут быть двух типов.

Жесткие зоны первого типа должны быть обусловлены пластическими свойствами материала. На границе этих жестких зон с зоной течения выполняется условие Ц = т 0.

Жесткие зоны второго типа должны быть обусловлены проявлением эффекта “отвердевания” и на их границах с зоной течения должно выполняться условие Ц = т 1 .

Учитывая, что, априори, предполагается выполнение неравенства т 0 < т 1, жесткие зоны первого и второго типов всегда должны быть разделены зоной течения.

Все эти особенности механического поведения сплошных сред такого рода можно для диапазона (2) описать в рамках реологического соотношения:

тт = A + B. (Y1 - jf))n. (3)

Константы A и B определяются с учетом удовлетворения следующим условиям:

тт( 0) =т о; К Y1) = т и могут быть представлены через основные реологические параметры модели следующим образом:

A = т^ B = - ( т - т 0 ) • Y — n . (4)

В соотношении (3) предполагается, что на реологическую константу n накладывается ограничение вида:

0 < n < 1.

Последнее условие заведомо обеспечивает выполнение (1) при | / | ^ Д и, соответственно, моделирование эффекта “отвердевания”.

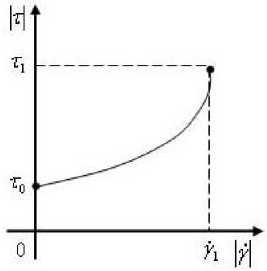

Характер влияния реологической кон

станты n на кривые течения, построенные в

безразмерных координатах:

| ф Й-И ; „ 1 = И , т1 - т 0 Y1

иллюстрируют данные, представленные на рисунке 2. В соотношениях (5) и далее верхним штрихом отмечены безразмерные величины.

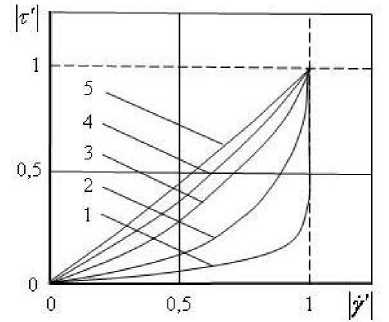

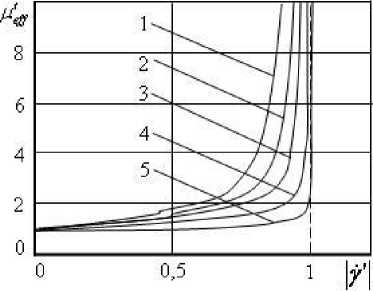

На рисунке 3 линия \у ' | = 1 является вертикальной асимптотой к графикам зависимости эффективной вязкости от модуля скорости сдвига.

Проведенное рассмотрение для простейшего вискозиметрического течения с одной, тождественно не равной нулю, составляющей скорости приводит к следующей реологической модели вязко-пластической жидкости с четырьмя константами n , / 1 , т 0, т 1 , которая демон

стрирует проявление эффекта “отвердевания”:

0 ;

Рисунок 2. Влияние параметра n на кривые течения вязко-пластической жидкости с эффектом “отвердевания”: n = 0.1 (1); 0.3 (2); 0.5 (3); 0.7 (4); 0.9 (5).

I Y = 1

1 -

V т 1

т 1

-

-

I т 1 < т 0 ;

• Д ; т 0 < ^ < т ;

Рассмотрим теперь обобщение предложенного соотношения (3) с учетом (4) на случай произвольного течения.

Наиболее часто модель нелинейновязкой жидкости на уровне связи между компонентами тензоров напряжений и скоростей деформаций представляют в форме:

т у =- P • 8 j + 2 • m ( 1 2 ) • S ij ; i , j = 1,2,3 ; (6)

I 2 = S 11 • S 22 + S 22 • S 33 + S 33 • S 11 - S \2 - S 23 - S 3P

Влияние этого же параметра на безразмерную эффективную вязкость:

^eff =

^ eff

M s

d т

Mf = dY;

T 1 - T 0

Y 1

можно проследить по зависимостям, представленным графически на рисунке 3. Здесь M S представляет собой принимаемое в качестве масштабного значение динамической вязкости.

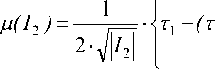

где т ij , S ij - компоненты тензоров напряжений и скоростей деформаций, соответственно; P -давление; 8 у - символ Кронекера; м ( 1 2 ) -функция второго инварианта 1 2 тензора скоростей деформаций.

Принимая за основу выражение (3), с учетом (4) можно для зоны течения вязкопластической жидкости с эффектом “отвердевания” в общем случае предложить следующее соотношени е:

-т 0 ) •

(

V

I

^ I 2 crit

n

^ ;(7)

Рисунок 3. Влияние параметра n на эффективную вязкость: n = 0.1 (1); 0.3 (2); 0.5 (3); 0.7 (4); 0.9 (5).

|д|<д ., 2 2 crit-

где I 2 crit - критическое значение модуля второго инварианта тензора скоростей деформаций, при приближении к которому ( \l 2 1 ^ I 2 crit ) начинает проявляться эффект “отвердевания”.

Заметим, что в частном случае простейших вискозиметрических течений, когда: Y = 2 • S ; 1 2 =-S 2 =- 1 • у 2; Y 1 = 2 • .Jl^ , соотношения (6), (7) трансформируются к виду (3) с учетом (4). Здесь S - единственная, тождественно не равная нулю, составляющая тензора скоростей деформаций.

Естественно, что параметр I 2 ,crit следует рассматривать, как самостоятельную реологическую константу, характеризующую поведение конкретной жидкости. Эта константа, как и три другие n , τ 0 , τ 1 должна определяться на основе обработки соответствующих экспериментальных данных.