Математическая оценка иммунофизиологической адаптации организма животных к среде обитания: гендерный аспект

Автор: Кочиш И.И., Муллакаев О.Т., Шуканов Р.А., Лежнина М.Н., Шуканов А.А., Кульпина Т.А., Муллакаева Л.А.

Статья в выпуске: 3 т.255, 2023 года.

Бесплатный доступ

В работе посредством корреляционного анализа выявлены закономерности о превышающих ростовом, иммунологическом и метаболическом эффектах, а также о преобладающей иммунофизиологической адаптации хрячков к условиям локальной агроэкосистемы Чувашского Центра по сравнению с боровками в ракурсе гендерной индивидуальности организма. При этом установлено, что количество положительных взаимосвязей с возрастом увеличивается более выраженно у хрячков, а число отрицательных корреляционных отношений, напротив, уменьшается и менее выразительно у боровков.

Хрячки, боровки, обменный, иммунный, ростовой профили, корреляция, иммунофизиологическая адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/142238912

IDR: 142238912 | УДК: 57.087.1 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_255_211

Текст научной статьи Математическая оценка иммунофизиологической адаптации организма животных к среде обитания: гендерный аспект

С учетом проявления макроорганизмами преобладающих признаков выделяют разные формы адаптации (иммунологическая, физиологическая, биохимическая, морфологическая, генетическая, поведенческая), а также различные их сочетания: иммунофизиологическая, физиолого-биохимическая, морфогенетическая и др. Адаптация представляет собой сложный структурнофункциональный процесс, стратегия развития которого у разных организмов значительно отличается [9, 11-13].

Поэтому возникает необходимость определения взаимосвязей (корреляция)

между изучаемыми показателями у какого-либо исследуемого объекта. При этом, как правило, определенному значению одной переменной соответствует некоторый разброс значений другой, что свидетельствует о корреляционных отношениях [2; 8; 10]. В этом контексте математический анализ как объективный метод биометрии широко используется для аналитического обсуждения логики научного материала, полученного при разработке насущных проблем современной ветеринарной медицины, зооинженерии, животноводства, биотехнологии и агробиологии [3, 5; 7].

Цель исследований – осуществление корреляционного анализа иммунофизиологического развития хрячков и боровков в ракурсе их гендерной индивидуальности при выращивании в агроэкосистеме Центра Чувашии.

Материал и методы исследований. Проведена серия научно-хозяйственных опытов в локальной агроэкосистеме Центра Чувашии (ЦЧ) на 186 свиньях породы Ландрас (свино-товарная ферма СХПК «Новый путь»). При этом для моделируемых экспериментов использовали по 15 хрячков- и боровков-аналогов отъемного возраста (соответственно 1 и 2 группы). Растущих поросят с 45- до 225-дневного возраста (продолжительность наблюдений) содержали в типовом свинарнике на основном рационе (ОР) согласно рекомендованным нормам кормления РАСХН [4], в котором ежемесячно определяли показатели микроклимата [6].

У свиней обеих групп исследовали температуру тела, частоту дыхательных движений – ЧДД и сердечных сокращений – ЧСС, а также ростовой (МТ и ее среднесуточный прирост – ССП), обменный (концентрация общего белка, альбуминов, общих липидов, глюкозы, общего кальция и неорганического фосфора) и иммунный (содержание лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, аутобляшкообразующих клеток – АБОК, иммуноглобулинов класса IgG, IgA, IgM в крови и ее сыворотке) профили с использованием современных методик и сертифицированных научных приборов.

Полученные в моделируемых исследованиях научные данные подвергнуты биометрической обработке при помощи программного комплекта статанализа (Statistica for Windows и Microsoft Excel-2016), а также математической оценке корреляционных отношений между изучаемыми метаболическими, иммунологическими, ростовыми параметрами [10] и биоэффективности адаптированности (резистентности) организма [1]. При этом количественную меру взаимосвязей выражают различными по силе уровнями: связь слабая – при r в диапазоне от 0 до 0,30; средняя – при r от 0,31 до 0,69; сильная – при r от 0,70 до 0,99; функциональная – при r = 1,00; связь отсутствует – при r = 0.

Результат исследований. Отмечено, что на протяжении опытов в свинарнике- хрячнике температура воздуха составила 16,3±0,19 ºС, относительная влажность – 75,0±0,73 %, подвижность воздуха – 0,27±0,06 м/с, световой коэффициент (СК) – 1:14±0,00, концентрация CO2 – 0,16±0,05 %, NH3 – 14,7±0,19 и H2S – 6,4±0,11 мг/м³. Представленные параметры микроклимата соответствовали принятым в зоогигиене нормам.

Установлено, что у животных обеих групп температура тела, ЧДД и ЧСС по мере взросления постепенно уменьшались: от 39,2±0,20–39,3±0,21 до 38,8±0,15–38,8± 0,16 ºС; от 20,0±0,56–21,0±0,54 до 16,0±0,39– 17,0±0,41º С, от 91,0±1,52–92,0±1,61 до 85,0±1,36–85,0±1,42 в 1 мин соответственно. Эти физиолого-клинические показатели не превышали диапазоны изменчивости видовой нормы (Р>0,05).

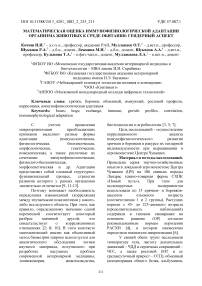

Показано (Рисунок 1), что уровень общего белка в сыворотке крови хрячков и боровков в связи с их ростом и развитием неизменно повышался от 59,9±0,61 до 62,8±0,81 и от 57,3±0,41 до 59,5±0,78 г/л соответственно. При этом 225-дневные хрячки (1 группа) превышали боровков-сверстников (2) по данному фактору белкового обмена на 5,3 % (Р˂0,05).

Возраст, дни

■ хрячки; ■ боровки

Рисунок 1 – Вариативность уровня общего белка свиней. Примечание: * – знак достоверности между подопытными животными

Выявленная закономерность о достоверном превышении содержания общего белка у хрячков в сопоставлении с боровками имела место также применительно к другим из исследованных нами параметров иммунофизиологической адаптации организма к среде обитания (уровень эритроцитов, гемоглобина и IgG).

Иная закономерность выявлена у них в характере колебаний параметров жирового обмена. При этом установлено, что по мере взросления хрячков и боровков концентрация общих липидов и глюкозы в кровяной сыворотке медленно нарастала: 3,6±0,08 против 6,7±0,16 и 3,5±0,09 против 7,2±0,17 г/л; 4,17±0,22 против 4,76±0,29 и 4,02±0,24 против 4,99±0,321 ммоль/л с преобладанием у 225-дневных боровков на 6,9 и 5,8% соответственно (Р˂0,05).

Следует отметить, что выраженного различия между хрячками и боровками по другим исследованным факторам ростового, обменного и иммунного профилей (МТ, ССП, уровень альбуминов, общего кальция, неорганического фосфора, лейкоцитов, АБОК, IgA, IgM) не выявлено.

В биогеохимических условиях ЦЧ 45-дневные интактные хрячки (1 группа) имели положительные взаимосвязи между: МТ, уровнем общего белка, IgG и альбуминов (r = 0,54, 0,51 и 0,56); концентрацией эритроцитов, гемоглобина и IgA (r = 0,58 и 0,44). Параллельно у них отрицательная корреляция установлена между содержанием общих липидов, лейкоцитов, АБОК и МТ (r = -0,32, -0,30 и -0,29).

У интактных боровков-сверстников (2 группа) положительные взаимосвязи выявлены между концентрацией эритроцитов, гемоглобина, общего белка и МТ (r = 0,52, 0,49 и 0,42), а также общих липидов и IgM (r = 0,30). В то же время отрицательная корреляция у них отмечена между: уровнем АБОК, лейкоцитов и МТ (r = -0,33 и -0,35); содержанием IgM, общих липидов и неорганического фосфора (r = -0,33 и -0,42).

У 90-дневных хрячков положительные корреляционные отношения были между: МТ, концентрацией гемоглобина, эритроцитов, общего белка и альбуминов (r = 0,65, 0,61, 0,69 и 0,74); содержанием общего кальция и неорганического фосфора (r = 0,37), а также IgA и IgG (r = 0,43). При этом отрицательные взаимосвязи у них наблюдали между: уровнем общих липидов и МТ (r = -0,31); содержанием неорганического фосфора, общего белка и глюкозы (r = -0,32 и -0,30).

Боровки этого же возраста имели положительную корреляцию между МТ, уровнем эритроцитов, гемоглобина, общих липидов и глюкозы (r = 0,59, 0,57, 0,49 и 0,55), а также IgA, IgG и гемоглобина (r = 0,50 и 0,49). Параллельно отрицательные взаимосвязи у них установлены между: концентрацией общего белка и общего кальция (r = -0,36); содержанием IgM и эритроцитов (r = -0,37).

135-дневные животные 1 группы (хрячки) характеризовались положительными корреляционными отношениями между: МТ, концентрацией общего белка, альбуминов, общего кальция, IgG, IgA (r = 0,68, 0,59, 0,57, 0,71, 0,67); содержанием лейкоцитов, АБОК и эритроцитов (r = 0,64 и 0,70). Одновременно они имели отрицательную корреляцию между уровнем общих липидов, неорганического фосфора и МТ (r = -0,34 и -0,37).

У боровков аналогичного возраста положительные взаимосвязи имели место между: МТ, содержанием альбуминов, гемоглобина, IgA и эритроцитов (r = 0,62, 0,55, 0,59 и 0,64); концентрацией глюкозы, общих липидов и МТ (r = 0,61 и 0,58). При этом у них отмечена отрицательная корреляция между уровнем общего белка, общих липидов, лейкоцитов и АБОК (r = -0,36, -0,39 и -0,35).

У 180-дневных хрячков выявлены положительные корреляционные отношения между МТ, содержанием общего белка, общего кальция, неорганического фосфора, эритроцитов и гемоглобина (r = 0,71, 0,68, 0,66, 0,69 и 0,58), а также IgA и IgG (r = 0,70). Одновременно отрицательная корреляция у них зафиксирована между МТ и уровнем общих липидов (r = -0,33).

180-дневные боровки характеризовались положительными взаимосвязями между концентрацией общих липидов, альбуминов, гемоглобина, эритроцитов и МТ (r = 0,57, 0,49, 0,58 и 0,53), а также глюкозы, общих липидов и IgА (r = 0,53 и 0,42). В то же время отрицательная корреляция у них выявлена между уровнем лейкоцитов, АБОК и IgM (r = -0,31 и -0,29).

225-дневные хрячки (1 группа) имели положительные корреляционные отношения между МТ, содержанием общего белка, альбуминов, гемоглобина, эритроцитов и IgG (r = 0,68, 0,75, 0,65, 0,62 и 0,68), а также общего кальция и неорганического фосфора (r = 0,71). Параллельно отрицательная корреляция у них не выявлена.

У боровков-сверстников положительные взаимосвязи были между: уровнем общего кальция, неорганического фосфора, глюкозы, общих липидов и МТ (r = 0,46, 0,51, 0,49 и 0,65); содержанием гемоглобина, эритроцитов и IgA (r = 0,55 и 0,52). При этом у них отмечена отрицательная корреляция между концентрацией IgM, АБОК и лейкоцитов (r = -0,28 и -0,26).

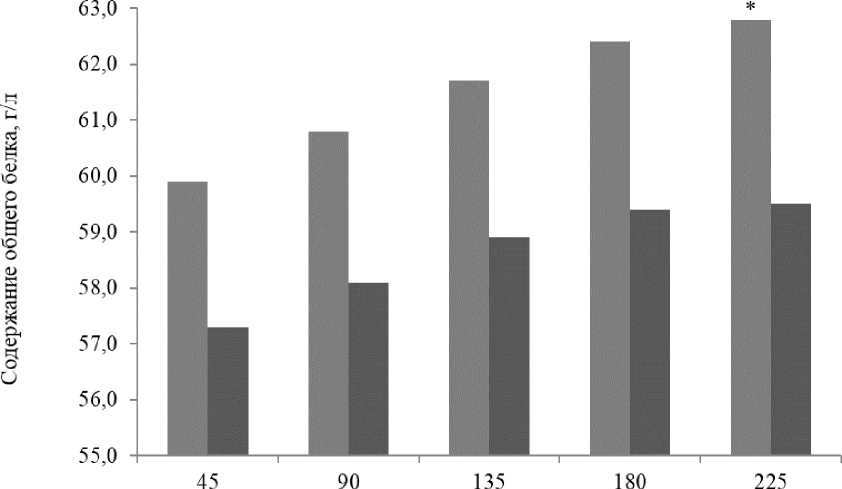

В модулируемых опытах установлено (Рисунок 2), что у 45-, 90-, 135, 180-, 225-дневных хрячков (1 группа) уровень адаптированности составил 18,87±0,93; 19,08±0,90; 19,66±1,22; 20,39±1,54; 20,78±2,04 у.е., а у боровков-сверстников (2 группа) – 18,28±0,79; 18,14±0,86; 18,49±1,13; 19,04±1,49; 19,23±1,77 у.е. соответственно.

Рисунок 2 – Вариативность степени резистентности свиней

Выявленные в биогеохимических условиях Центра региона различия в количестве и характере корреляционных отношений между исследованными обменным, иммунным и ростовым профилями у хрячков и боровков свидетельствуют об их неравноценной иммунофизиологической адаптации к локальной среде обитания, обусловленной гендерными особенностями организма.

Заключение. Методом корреляционного анализа выявлены закономерности о превалирующих ростовом, иммунном и обменном эффектах у хрячков

применительно к

биогеохимической специфичности ЦЧ и, как следствие, о преобладающей иммунофизиологической адаптации организма к среде обитания по сравнению с боровками в контексте их гендерной индивидуальности. Так, по мере взросления поросят отъемного возраста число положительных корреляционных отношений увеличивалось более выразительно у хрячков, а количество отрицательных взаимосвязей, наоборот, уменьшалось и менее выраженно у боровков.

В работе посредством корреляционного анализа выявлены закономерности о превышающих ростовом, иммунологическом и метаболическом эффектах, а также о преобладающей иммунофизиологической адаптации хрячков к условиям локальной агроэкосистемы Чувашского Центра по сравнению с боровками в ракурсе гендерной индивидуальности организма. При этом установлено, что количество положительных взаимосвязей с возрастом увеличивается более выраженно у хрячков, а число отрицательных корреляционных отношений, напротив, уменьшается и менее выразительно у боровков.

Список литературы Математическая оценка иммунофизиологической адаптации организма животных к среде обитания: гендерный аспект

- Агаджанян, Н. А. Проблемы адаптации и учение о здоровье: учебное пособие / Н. А. Агаджанян, Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 284 с.

- Архипова, М. Н. Коррекция адаптивных процессов у хрячков и боровков в условиях Присурья и Алатырского Засурья Чувашии / М. Н. Архипова, А. А. Шуканов // Аграрная наука. – 2010. – № 1. – С. 18-21.

- Архипова, М. Н. Экологический и корреляционный анализ становления физиологических систем у боровков, содержащихся в биогеохимических условиях Чувашского Центра с применением биогенных соединений / М. Н. Архипова, А. А. Шуканов // Мат. Междунар. форума по проблемам науки, техники и культуры. – Москва. 2007. – С. 14-16.

- Драганов, И. Ф. Кормление животных / И. Ф. Драганов, Н. Г. Макарцев, В. В. Калашников. – М.: РАГУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. – 341 с.

- Илюха, В. А. Использование корреляционного анализа и метода главных компонент в эколого-физиологических исследованиях / В. А. Илюха, Л. Б. Узенбаева // XVIII Съезд физиологического общества им. И.П. Павлова: тез. докл. – Казань, М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – С. 523.

- Кочиш, И. И. Практикум по зоогигиене / И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов, Л. А. Волчкова [и др.] – СПб: Лань, 2015. – 432 с.

- Кочиш, И. И. Математический анализ адаптогенеза животного организма в агропочвенных условиях Присурья Чувашии / И. И. Кочиш, О. Т. Муллакаев, Р. А. Шуканов [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2023. – Т. 253. – № 1. – С. 134-139.

- Муллакаев, О. Т. Корреляционная оценка морфофизиологического развития организма в биогеохимических условиях локальной агроэкосистемы региона / О. Т. Муллакаев, Л. А. Муллакаева, Т. А. Кульпина [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2023. – Т. 253. – № 1. – С. 189-193.

- Никулина, А. В. Особенности адаптации организма к условиям окружающей среды: регионально-биогеохимический аспект / А. В. Никулина, А. А. Шуканов // Агаджанянские чтения: мат. II Всерос. научно-практ. конф. – М.: РУДН, 2018. – С. 185-187.

- Новиков, Д. А. Статистические методы в медико-биологическом эксперименте «Типовые случаи»: учебное пособие / Д. А. Новиков, В. В. Новочадов. – Волгоград: ВолГМУ, 2005. – 84 с.

- Сороко, С. И. Индивидуальные стратегии адаптации / С. И. Сороко // Мат. XVIII Съезда физиологического общества им. И.П. Павлова. – Казань, М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – С. 580.

- Хочачка, П. Стратегия биохимической адаптации: учебное пособие / П. Хочачка, Д. Сомеро. – М.: Колос, 1997. – 398 с.

- Shukanov, R. A. Dynamics of growth and nonspecific resistance of productive animals under biogeochemical conditions of the Sura and Trans-Sura regions in Chuvashia / R. A. Shukanov, M. N. Archipova, A. A. Shukanov // Bulletin of experimental biology and medicine. – 2010. – V. 149. – № 4. – P. 454–456.