Математические модели связи урожайности пустырника пятилопастного и содержания элементов питания в почве

Автор: Шойкин Олжас Даулетжанович, Беляков Сергей Алексеевич, Шойкина Асия Хабасовна, Темерева Ирина Владимировна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2 (18), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проблема минерального питания лекарственных растений с целью получения высоких урожаев остается одной из ключевых на сегодняшний момент. На кафедре агрохимии и почвоведения ОмГАУ им. П.А. Столыпина развивается новое физиолого-биохимическое направление диагностики и оптимизации минерального питания сельскохозяйственных растений, в том числе и лекарственных. Направление именуют как систему «ИСПРОД», развивается под руководством авторитетного ученого в России и за рубежом, профессора Юрия Ивановича Ермохина. Система базируется на установлении математических моделей связи корреляционного типа в системе почва - удобрение - растение. В нашем случае показаны экспериментальные исследования зависимости урожайности общей биомассы пустырника пятилопастного от содержания нитратного азота и подвижного фосфора в слое почвы 0-30 см. Используя математические модели связи, выходим на оптимальные уровни в почве по годам жизни и использования культуры.

Азот, удобрения, связь, культура, рост и развитие, корреляция, почва

Короткий адрес: https://sciup.org/142199053

IDR: 142199053 | УДК: 633.88:631.559:519.86

Текст научной статьи Математические модели связи урожайности пустырника пятилопастного и содержания элементов питания в почве

На современном этапе в решении важнейших задач растениеводства, наряду с сельскохозяйственными культурами, лекарственные приобретают все большую популярность, так как не обладают вредным побочным воздействием. В практической медицине одним из та-

ких растений является пустырник пятилопастный ( Leonurus quinquelobatus Gilib.). Препараты пустырника обладают седативными свойствами (более сильными, чем препараты валерианы), регулируют функциональное состояние центральной нервной системы, понижают артериальное давление, замедляют ритм и увеличивают силу сердечных сокращений [1]. Помимо этого, они оказывают благоприятное влияние на углеводный и жировой обмен, снижают уровень глюкозы, холестерина, нормализуют показатели белкового обмена и обладают спазмолитическим, противосудорожным действием. Кроме того, жирное масло из семян пустырника применяется в промышленности и ветеринарии.

Поэтому решение проблемы возделывания и повышения продуктивности этих ценнейших лекарственных растений в условиях лугово-черноземной почвы Западной Сибири является одной из актуальных региональных проблем.

Объекты и методы

Объект исследования – пустырник пятилопастный ( Leonurus quinquelobatus Gilib.), лугово-черноземная маломощная малогумусовая тяжелосуглинистая почва, минеральные удобрения (азотно-фосфорно-калийные), связанные в единый комплекс метеорологических условий и агротехнических мероприятий.

Полевые опыты проведены на опытном поле ОмГАУ в 2010–2013 гг. Полевой опыт по отзывчивости пустырника пятилопастного на минеральные удобрения был заложен во 2-й декаде мая 2010 г. по схеме опыта: 1. Без удобрений (контроль); 2. N 32 Р 32 К 17 ; 3. N 49 Р 32 K 17 ; 4. N 16 P 54 K 17 ; 5. N 32 P 54 K 17 ; 6. N 49 Р 54 К 17 ; 7. N 32 Р 32 ; 8. N 32 К 17 ; 9. N 32 Р 81 ; 10. N 60 .

Внесение расчетных доз удобрений и заделку в почву проводили ручным культиватором на глубину 15 см в первой декаде июня 2010 г. Использовали минеральные удобрения: аммиачную селитру (N – 34,4%), двойной гранулированный суперфосфат (Р 2 О 5 – 46%) и хлористый калий (К 2 О – 60,0%). Размер и учетная площадь делянки в опыте – 10 м2. Повторность опыта – четырехкратная. Размещение вариантов рендомизированное в два яруса.

Результаты исследований

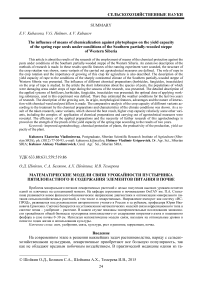

Оценивая обеспеченность пустырника пятилопастного нитратным азотом, мы учитывали его содержание в слое почвы 0–30 см в фазу отрастания. Установлено, что урожай общей биомассы культуры в процессе отрастания достаточно зависим от содержания нитратного азота в верхнем слое почвы (30 см), это описано уравнением регрессии

У = 101,78x2 – 113,71x + 36,557, ŋ = 0,79 (1) где У – урожайность общей биомассы, т/га;

х – содержание N-NO 3 в почве, мг/кг.

Соотношение содержания нитратного азота в верхнем пахотном слое луговочерноземной почвы и урожайности представлено на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость урожайности общей биомассы пустырника пятилопастного от содержания нитратного азота в период отрастания на фоне Р 54 К 17

Данное математическое уравнение дает возможность оптимизировать минеральное питание нитратным азотом в период роста и развития лекарственной культуры.

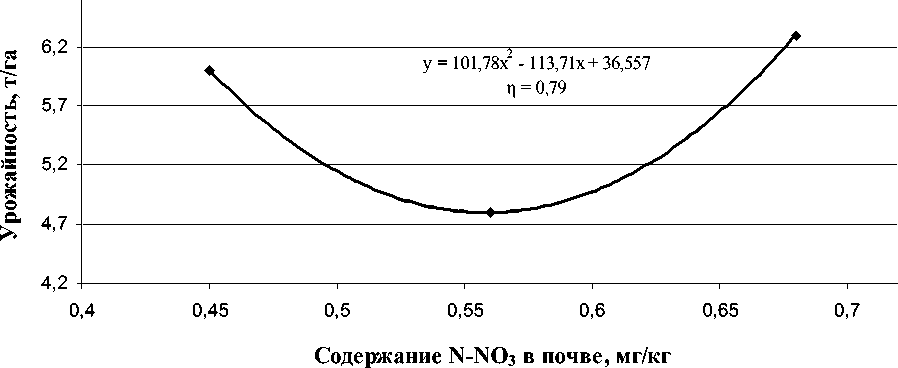

Фосфор оказывает большое влияние на использование растениями азота и калия из почвы. В этом случае отмечена определенная связь общей биомассы культуры с подвижным фосфором в слое почвы 0–30 см. В результате мы наблюдаем зависимость общей урожайности пустырника пятилопастного от содержания фосфора в почве в период отрастания культуры, эта связь описывается уравнением

У = 0,75x2 – 7,725x + 24,315, ŋ = 0,75 (2)

где У – урожайность общей биомассы, т/га;

х – содержание Р 2 О 5 в почве, мг/кг.

В 2013 г. была установлена зависимость величины урожая пустырника пятилопастного от содержания элементов питания в почве (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость урожайности общей биомассы пустырника пятилопастного от содержания фосфора в период отрастания культуры

Нами выявлено: при содержании фосфора в почве от 6,1 до 6,6 мг/кг урожайность пустырника пятилопастного увеличивается с 5,1 до 6,0 т/га.

Количество питательных веществ в почве, доступных растениям, зависит от ее особенностей, суммы внесенных удобрений, предшественников и других агротехнических показателей. Поэтому отдельные элементы минерального питания не всегда находятся в почве в необходимом количестве для растений и оптимальном соотношении [2]. При интенсивной культуре земледелия основную роль в создании в почве правильных соотношений между различными элементами питания играют удобрения [3].

Полученные уравнения регрессии дали возможность определить в период весеннего отрастания пустырника оптимальные уровни содержания нитратного азота и подвижного фосфора в слое почвы 0–30 см (таблица).

Уровни содержания основных элементов питания в почве для пустырника пятилопастного ( Leonurus quinquelobatus Gilib.)

|

Год жизни и использования культуры |

Уровень содержания |

|||||

|

N-NO 3 , мг/кг |

P 2 O 5 , мг/кг |

|||||

|

недостаточный |

оптимальный |

высокий |

недостаточный |

оптимальный |

высокий |

|

|

Первый |

5–12 |

13,0–17,0 |

> 17,0 |

30–40 |

40–50 |

> 5,0 |

|

Второй |

До 2,7 |

2,7–3,3 |

> 3,3 |

До 55 |

55–62 |

> 62 |

|

Третий |

До 1,4 |

1,1–1,4 |

– |

До 66 |

66–75 |

> 75 |

Заключение

Используя установленные уровни питания культуры, можно оценивать фактические условия и в случае необходимости корректировать питание внесением удобрений, дозу которых рассчитывают, используя формулы Ю.И. Ермохина [4].

Анализ данных математических связей свидетельствует о высокой отзывчивости лекарственного пустырника на содержание элементов питания в почве. При прогнозе урожайности следует учитывать дозы и соотношения расчетных доз минеральных удобрений.

Список литературы Математические модели связи урожайности пустырника пятилопастного и содержания элементов питания в почве

- Шойкин, О.Д. Диагностика и оптимизация минерального питания пустырника пятилопастного (Leonurus quinquelobatus Gilib.) на лугово-черноземной почве Западной Сибири: дис. … канд. с.-х. наук: 06.01.04/Шойкин Олжас Даулетжанович. -Омск, 2013. -205 с.

- Афендулов, К.П. Удобрения под планируемый урожай/К.П. Афендулов, А.И. Лантухова. -М.: Колос, 1973. -240 с.

- Шойкин, О.Д. Математическая зависимость урожайности пустырника пятилопастного от расчетных доз минеральных удобрений/О.Д. Шойкин, А.Х. Шойкина, Р.Х. Базылов//Материалы III Междунар. конф. «Инновационные разработки молодых ученых -развитию агропромышленного комплекса»: сб. науч. тр. ГНУ СНИИЖК, Ставрополь, 2014. -Т. 2. -Вып. 7. -С. 637-639.

- Анализ почв, растений и проблема применения удобрений в Западной Сибири: Монография/Ю.И. Ермохин /под общ. ред. Ю.И. Ермохина, И.А. Бобренко. -Омск: Изд-во ОмГАУ, 2002. -407 с.