Математический анализ адаптогенеза животного организма в агропочвенных условиях Присурья Чувашии

Автор: Кочиш И.И., Муллакаев О.Т., Шуканов Р.А., Лежнина М.Н., Кульпина Т.А., Муллакаева Л.А.

Статья в выпуске: 1 т.253, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье экспериментально доказана эффективность сочетанного применения растущим хрячкам естественных биоактивных веществ согласно разработанным схемам с учетом агропочвенной специфичности Присурья ЧР. В этом ракурсе проведена серия научнохозяйственных и лабораторных исследований на 36 хрячках-отъемышах, разделенных на 3 группы. Их с 46 до 225 дня жизнедеятельности (длительность экспериментов) выращивали в типовом свинарнике-хрячнике. При этом у подопытных животных вычисляли корреляционные взаимосвязи между факторами ростового, обменного и иммунного профилей, на основании которых определяли уровень адаптированности (резистентности) организма. В моделируемых опытах хрячки 3 группы (йодомидол + селенопиран) проявляли превосходящие метаболические, иммунологические, ростовые параметры и, как следствие, преобладающую морфофизиологическую адаптацию организма к среде обитания в сопоставлении со сверстниками 2 группы (пермамик + селенопиран).

Пермамик, селенопиран, йодомидол, хрячки, корреляционные взаимосвязи, морфофизиологическая адаптация, присурье чувашии

Короткий адрес: https://sciup.org/142237391

IDR: 142237391 | УДК: 57.087.1 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_253_134

Текст научной статьи Математический анализ адаптогенеза животного организма в агропочвенных условиях Присурья Чувашии

Интегральное обобщение влияния разных факторов окружающей среды на морфофизиологическую адаптацию затруднено из-за ряда обстоятельств. Во-первых, сильная вариативность исследуемых факторов и неспецифический характер ответных реакций на внешнее воздействие зачастую не позволяют однозначно определить причину происходящих изменений. Во-вторых, наблюдаемая при этом адаптация представляет собой сложный структурнофункциональный процесс, стратегия реализации которой у разных организмов заметно отличается. В-третьих, использование при морфофизиологическом мониторинге множества параметров также усложняет логику интерпретации полученных данных [2, 9, 11].

Поэтому в ходе одновременного изучения значительного количества показателей или учете множества признаков у какого-либо объекта закономерно возникает вопрос о корреляционных отношениях между исследуемыми факторами. При этом определенному значению одной переменной, как правило, соответствует некоторый размах значений другой. В этом случае говорят о взаимосвязях [3, 4, 13].

В контексте описанного выше корреляционная (математическая) оценка, как универсальный биометрический метод, часто применяется при обсуждении научных данных, полученных в ходе разработки актуальных проблем современной ветеринарии, зоотехнии, животноводства и агробиологии [7, 10, 12].

Цель исследований – проведение математического анализа формирования морфофизиологической адаптации хрячков, содержащихся при совместном применении пермамика с селенопираном или йодомидола с селенопираном, учитывая агропочвенную специфичность Присурья Чувашии.

Материал и методы исследований. Проведена серия научно-производственных опытов в агропочвенных условиях Присурья Чувашской Республиик (ЧР) на 178 свиньях породы ландрас (свинотоварная ферма СХПК имени В.И. Чапаева Шумерлинского района).

При этом в моделируемых экспериментах использовали 36 хрячков-аналогов отъемного возраста, разбитых на 3 равные группы. Подопытных поросят с 46 до 225 дней жизнедеятельности (длительность наблюдений) выращивали в свинарнике-хрячнике на основном рационе

(ОР) согласно нормам кормления РАСХН [6]. Животным 2 группы на фоне ОР скармливали ежедневно пермамик в количестве 1,25 г/кг массы тела (МТ), начиная с 46-дневного возраста и до конца опытов, в сочетании с внутримышечным введением в 45- и 165-дневном возрасте селенопирана из расчета по 0,1 и 0,1 млSe/кг МТ. Сверстникам 3 группы в эти же сроки внутримышечно назначали йодомидол в сочетании с селенопираном в дозе соответственно по 0,03; 0,03 мл/кг и 0,1; 0,1 млSe/кг МТ. Хрячки 1 группы являлись контрольными, которым вводили физраствор согласно упомянутой схеме в количестве по 0,03 и 0,03 мл/кг МТ. На протяжении выращивания подопытных животных в типовом свинарнике-хрячнике ежемесячно оценивали качество микроклимата по общепринятым методам зоогигиенических исследований [8].

У 5 свиней сопоставляемых групп изучали температуру тела, частоту дыхательных движений – ЧДД и сердечных сокращений – ЧСС, а также становление морфофизиологической адаптации организма к условиям среды обитания: уровень МТ и ее среднесуточного прироста (ССП) – росто-весовой профиль; концентрацию общего белка, альбуминов, общих липидов, глюкозы, общего кальция, неорганического фосфора, лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, аутобляшкообразующих клеток (АБОК), иммуноглобулинов (IgG, IgA) в крови и ее сыворотке – обменный и иммунный профили. Для этого использовали стандартные методики и сертифицированное научное оборудование.

Полученный в моделируемых опытах первичный цифровой материал подвергнут биометрическому анализу с применением программного комплекта статистической обработки (Statistica for Windows и Microsoft Excel-2016), а также математической оценке корреляционных отношений между показателями морфофизиологической адаптации организма [5] и эффективности его резистентности (адаптированности) по формуле [1]:

А = (n ^Kk)^N,

где А – уровень адаптированности, у.е., n – количество связей с коэффициентом корреляции 0,70 и более, Σ K k – сумма коэффициентов корреляции без учета знака, N – число параметров в ряду

При этом К к (коэффициент корреляции), обозначаемый как r, одним числом дает представление как о характере, так и о силе взаимосвязей между исследуемыми показателями. В корреляционных отношениях значению каждой средней величины одного признака соответствует несколько значений другого признака, взаимосвязанного с предыдущим. Количественную меру корреляции выражают различными по силе уровнями: связь слабая – при r в интервале от 0 до 0,30; связь средняя – при r от 0,31 до 0,69; связь сильная – при r от 0,70 до 0,99; связь функциональная – при r, равной 1,00; связь отсутствует – при r = 0.

Результат исследований. Показано, что в свинарнике-хрячнике, в котором содержали исследуемых поросят-отъемышей, температура воздуха составила

16,7±0,27 ºС, относительная влажность – 72,0±0,70 %, скорость движения воздуха – 0,25±0,07 м/с, световой коэффициент (СК) – 1:14±0,00, концентрация CO 2 – 0,18±0,08 %, NH 3 – 15,0±0,18 и H 2 S – 6,5±0,10 мг/м³, которые не превышали принятые в зоогигиене нормативы. При этом температура тела, ЧДД и ЧСС у свиней контрольной и опытных групп по мере взросления постепенно снижались (39,2±0,20–39,3±0,22 против 38,9±0,15– 39,0±0,18 ºС, 20,0±0,55–21,0±0,56 против 16,0±0,40–17,0±0,47 и 90,0±1,56–92±1,46 против 84,0±1,30–85,0±1,34 в 1 мин соответственно). Эти показатели не превосходили диапазоны изменений физиологической нормы (Р>0,05).

Анализ вариативности ростового профиля показал, что МТ животных групп контроля и опытов с возрастом нарастала неравнозначно от 10,7±1,25 до 100,1±7,15 и от 10,6±1,66–10,8±1,62 до 109,9±8,52– 111,8±8,46 кг. Причем хрячки 2 и 3 групп в возрасте 135, 180, 225 дней жизни превышали контрольные показатели соответственно на 6,9 –8,9 % (Р<0,05) и 8,3– 10,5 % (Р<0,05–0,01). Динамика ССП всецело соответствовала характеру колебаний МТ.

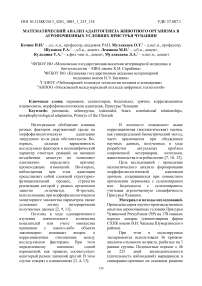

Установлено (рисунок 1), что содержание общего белка в сыворотке крови свиней интактной и опытных групп по мере взросления неизменно повышалось (соответственно 57,6±0,41 против 60,4±0,64 и 57,9±0,59 – 58,0±0,50 против 64,3±0,71–

64,7±0,77 г/л). При этом 135-, 180-, 225дневные (3 группа) и 180-, 225-дневные хрячки (2) статистически значимо превосходили контрольные параметры.

Закономерность о преобладании роста тела и уровня общего белка у хрячков 3 группы (йодомидол + селенопиран) в сравнении со сверстниками 2 (пермамик + селенопиран) выявлена также применительно к другим из исследованных показателей морфофизиологической адаптации организма (количество эритроцитов, концентрация альбуминовой фракции общего белка и иммуноглобулинов класса G (IgG).

Возраст, дни

0 1; 2; ВЗ групп

Рисунок 1 – Волатильность содержания общего белка хрячков. Примечание: * – знак достоверности между подопытными животными

Поэтому математический анализ становления морфофизиологической адаптации организма проводили между животными 1 (интактной) и 3 (опытной) групп. В моделируемых исследованиях у 90дневных контрольных хрячков положительные взаимосвязи были между количеством эритроцитов, МТ и уровнем общих липидов (r = 0,74 и 0,88). В это же время отрицательной корреляцией они характеризовались между концентрацией IgG, общих липидов и МТ (r = -0,87 и -0,78).

90-дневные свиньи опытной группы имели положительные взаимосвязи между:

содержанием IgA, эритроцитов, гемоглобина и неорганического фосфора (r = 0,79, 0,83 и 0,71); уровнем IgG и неорганического фосфора (r = 0,77); МТ и концентрацией общих липидов (r = 0,87). Отрицательные корреляционные отношения у них наблюдали между концентрацией эритроцитов и неорганического фосфора (r = -0,85).

На 135-й день жизни животные группы контроля характеризовались положительными взаимосвязями между: содержанием гемоглобина и эритроцитов (r = 0,70); уровнем неорганического фосфора и общих липидов (r = 0,88). Одновременно отрицательную корреляцию между изучаемыми факторами морфофизиологической адаптации организма они не имели.

У 135-дневных хрячков опытной имели между уровнем эритроцитов и неорганического фосфора (r = -0,86), а также общего белка и общих липидов (r = -0,75).

У контрольных животных 225дневного возраста наблюдали группы выявлены положительные

положительные

корреляционные

взаимосвязи между: МТ, концентрацией общего белка и IgG (r = 0,78 и 0,79); уровнем гемоглобина, IgA и неорганического фосфора (r = 0,83 и 0,69). В то же время отрицательную корреляцию у них наблюдали между: содержанием гемоглобина, общего белка и общих липидов (r = -0,82 и -0,75); концентрацией IgA и неорганического фосфора (r = -0,75).

180-дневные интактные хрячки имели положительные корреляционные отношения между содержанием общего белка, гемоглобина, эритроцитов и IgG (r = 0,79, 0,77 и 0,76). Одновременно у них выявлена отрицательная корреляция только между концентрацией гемоглобина и неорганического фосфора (r = -0,77).

На 180-й день жизни животных опытной группы зафиксирована положительная корреляция между: МТ и уровнем общих липидов (r = 0,91);

содержанием неорганического фосфора, общего белка и IgG (r = 0,79 и 0,71). В то же время отрицательные взаимосвязи они отношения между: МТ, содержанием IgG и общего белка (r = 0,76 и 0,84). При этом отрицательной корреляцией они характеризовались лишь между уровнем неорганического фосфора и эритроцитов (r = -0,78).

В упомянутом возрасте свиньи опытной группы имели положительную корреляцию между: концентрацией неорганического фосфора, IgA и эритроцитов (r = 0,78 и 0,87); МТ и содержанием общих липидов (r = 0,87). Одновременно у них были отрицательные взаимосвязи между уровнем IgA, неорганического фосфора, общего белка и общих липидов (r = -0,78 и -0,74).

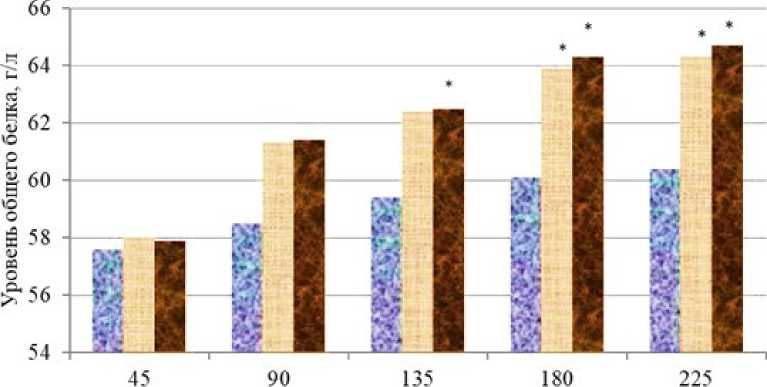

Установлено (Рисунок 2), что у интактных хрячков 90-, 135-, 180-, 225дневного возраста уровень адаптированности составил 17,39±1,31;

16,52±1,13; 16,73±0,88; 17,04±1,44 у.е., а у сверстников опытной группы (йодомидол + селенопиран) – 22,82±0,69; 25,23±1,00;

26,43±1,34; 27,81±1,27 у.е. соответственно.

30,00

н

u

I 20,00

cd m

I 15,00

В 10,00

I 5,00

a

0,00

—^Контрольная группа -Юпытная группа

Рисунок 2 – Волатильность степени резистентности хрячков

Показанные в моделируемых исследованиях различные уровни адаптированности у хрячков групп контроля и опытов обусловлены агрохимической специфичностью Чувашского Присурья и влиянием на них изучаемых биоактивных веществ естественной природы. В этих условиях выявлено, что совместное использование животными йодомидола и селенопирана сопровождалось превалирующей морфофизиологической адаптацией организма к условиям жизнедеятельности, чем при комплексном применении пермамика и селенопирана.

Заключение. Посредством корреляционного (математического) анализа установлена закономерность о преобладающей морфофизиологической адаптации хрячков-отъемышей к условиям среды обитания, содержавшихся при сочетанном назначении йодомидола с селенопираном с учетом агропочвенных особенностей Присурья ЧР, по сравнению с контрольными животными. Необходимо отметить, что в моделируемых опытах хрячки 3 группы проявляли более выраженные сомато-, иммунотропный, обменный эффекты и, следовательно, превосходящий уровень адаптированности (резистентности) организма в сопоставлении со сверстниками 2 группы.

В статье экспериментально доказана эффективность сочетанного применения растущим хрячкам естественных биоактивных веществ согласно разработанным схемам с учетом агропочвенной специфичности Присурья ЧР. В этом ракурсе проведена серия научнохозяйственных и лабораторных исследований на 36 хрячках-отъемышах, разделенных на 3 группы. Их с 46 до 225 дня жизнедеятельности (длительность экспериментов) выращивали в типовом свинарнике-хрячнике. При этом у подопытных животных вычисляли корреляционные взаимосвязи между факторами ростового, обменного и иммунного профилей, на основании которых определяли уровень адаптированности (резистентности) организма. В моделируемых опытах хрячки 3 группы (йодомидол + селенопиран) проявляли превосходящие метаболические, иммунологические, ростовые параметры и, как следствие, преобладающую морфофизиологическую адаптацию организма к среде обитания в сопоставлении со сверстниками 2 группы (пермамик + селенопиран).

Список литературы Математический анализ адаптогенеза животного организма в агропочвенных условиях Присурья Чувашии

- Агаджанян, Н. А. Проблемы адаптации и учение о здоровье: учебное пособие / Н. А. Агаджанян, Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 284 с.

- Архипова, М. Н. Корреляционный анализ адаптивных процессов у боровков и бычков, содержащихся в разных режимах адаптивной технологии / М. Н. Архипова, А. А. Шуканов, И. Ф. Кабиров // Физиология и медицина. – Вестник молодых ученых. – СПб., 2005. – С. 48-49.

- Архипова, М. Н. Экологический и корреляционный анализ становления физиологических систем у боровков, содержащихся в биогеохимических условиях Чувашского Центра с применением биогенных соединений / М. Н. Архипова, А. А. Шуканов // Мат. Междунар. форума по проблемам науки, техники и культуры. – М., 2007. – С. 14-16.

- Баевский, Р. М. Основы экологической валеологии человека: уч. пособие / Р. М. Баевский, А. Л. Максимова, А. П. Берсенёва. – Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2001. – 267 с.

- Боровиков, В. П. Искусство анализа данных на компьютере: STATISTICA / В. П. Боровиков. – СПб.: Изд-во Питер, 2003. – 688 с.

- Драганов, И. Ф. Кормление животных / И. Ф. Драганов, Н. Г. Макарцев, В. В. Калашников. – М.: РАГУ – МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. – 341 с.

- Кочиш, И. И. Генетика и биометрия: учебная программа дисциплины для специальности 310700 – «Зоотехния» / И. И. Кочиш, А. В. Бакай, Е. В. Щеглов, В. В. Попов. – М.: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2001. – 20 с.

- Кочиш, И. И. Практикум по зоогигиене / И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов, Л. А. Волчкова [и др.] – СПб.: Лань, 2015. – 432 с.

- Панихина, А. В. Корреляционный анализ адаптогенеза организма в условиях пониженных и повышенных температур среды / А. В. Панихина // Морфофизиологическая реакция организма телят на воздействие новых иммунокорректоров: автореферат дисс. … канд. биол. наук. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. университет им. И.Я. Яковлева, 2003. – 22 с. – С. 18-19.

- Рыбалко, В. П. Внедрение инновационных технологических решений при реконструкции свинокомплексов / В. П. Рыбалко, М. В. Волощук // Современные проблемы и научное обеспечение инновационного развития свиноводства: материалы XXIII Междунар. науч.-практ. конф. – Московская обл., пос. Лесные Поляны, 21 – 23 июня 2016 г. – С. 298-301.

- Сороко, С. И. Индивидуальные стратегии адаптации / С. И. Сороко // XXVIII Съезд физиологического общества им. И.П. Павлова: тез. докл. – Казань, М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – С. 580.

- Тукшаитов, Р. Х. Основы динамической метрологии и анализа результатов статистической обработки / Р. Х. Тукшаитов. – Казань: Мастер-Лайн, 2001. – 282 с.

- Шуканов, Р. А. Коррекция липидного метаболизма свиней биогенными соединениями в локальных биогеохимических условиях / Р. А. Шуканов, М. Н. Лежнина, А. А. Шуканов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – № 3 (45). – Ч. 3. – С. 38-39.