Математическое моделирование формирования учебных планов на основе онтологии. Часть 1

Автор: С.А. Пиявский, В.Б. Ларюхин

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Статья в выпуске: 4 (6) т.2, 2012 года.

Бесплатный доступ

Предлагается математическая модель оптимального формирования учебного плана на основе решения задачи многокритериальной оптимизации. В сочетании с ранее разработанной онтологией образовательного процесса она позволяет предложить информационную технологию индивидуализированного формирования в вузах учебных планов подготовки специалистов разного уровня.

Высшая школа, образовательный процесс, учебный план, прикладная онтология, математическое моделирование, многокритериальная оптимизация

Короткий адрес: https://sciup.org/170178479

IDR: 170178479 | УДК: 005.7.

Текст научной статьи Математическое моделирование формирования учебных планов на основе онтологии. Часть 1

Развитие высшей школы России в настоящий период определяется повышением требований к качеству подготовки выпускников. Они формулируются в терминах компетенций и находят выражение в Федеральных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), в которых совершен переход от знаниевой к компетентностной парадигме образования. При этом информатизация образования открыла возможность более полно учитывать потребности рынка, моделировать их и достаточно оперативно реагировать на процессы и тенденции в целевой для конкретного направления подготовки выпускников сфере экономики.

Онтологический подход в этих условиях является эффективным средством решения стоящих перед высшей школой задач. При этом формирование концептуального описания образовательного процесса и рынка труда открывает путь к математическому моделированию и оптимизации решений.

В работе авторов [1] построена прикладная онтология образовательного процесса в области информационных систем и технологий (ИСТ) во взаимосвязи с особенностями рынка труда в этой профессиональной сфере. В настоящей статье она используется для создания компьютерной системы, обеспечивающей формирование в вузах оптимальных учебных планов.

-

1 Постановка задачи

Принятая в настоящее время в российской высшей школе система планирования образовательного процесса в вузе строится на основе учебного плана, отражающего требования соответствующего ФГОС ВПО. Учебный план представляет собой набор учебных дисциплин трех типов: федеральные (указаны во ФГОС ВПО и являются обязательными), дисциплины по выбору вуза и дисциплины по выбору студента. Такая структура позволяет гибко учитывать как особенности самого вуза, так и личные предпочтения обучаемых. Однако, как и всякая свобода, наряду с преимуществами, она таит в себе и опасность. Опасность заключается в том, что дисциплины, установленные вузом и самими студентами, будут выбраны неэф- фективно (а по общей трудоемкости они составляют примерно треть всего времени обучения). Необходимо создать технологию их выбора, которая гарантировала бы высокое качество учебного плана в целом.

Соответствующая технология может быть построена на базе решения задачи многокритериальной оптимизации, такой как в [2, 3], и онтологии, описанной в [1], которая содержит описание образовательного процесса ВУЗа (дисциплины, учебные компетенции, студенты, и их взаимосвязи), рынка труда (должности, трудовые компетенции) и связей между этими сферами. В задаче экспертным путем с использованием онтологии формируется полное множество учебных дисциплин с их логическими взаимосвязями, обеспечивающих «стопроцентный» уровень «трудовой компетентности» идеального выпускника, освоившего все эти дисциплины; при этом дисциплины могут дублироваться, общая трудоемкость их освоения может намного превосходить лимит времени обучения в вузе. Тогда всякий учебный план определяется как любое допустимое, т.е. удовлетворяющее логическим взаимосвязям, подмножество полного множества. Задается вектор критериев оптимальности учебного плана, отражающий:

-

■ средний или минимальный уровень готовности выпускников к устройству на работу в соответствующей направлению подготовки сфере экономики;

-

■ среднюю ожидаемую заработную плату на первом рабочем месте;

-

■ характеристики компетентностного профиля выпускника (в среднем, выпускников);

-

■ степень соответствия структуры полученной подготовки индивидуальным намерениям выпускника (в среднем, выпускников);

-

■ возможности профессорско-преподавательского состава вуза, его материальной базы по обеспечению качества обучения и др.

Затем используются необходимые методы решения многокритериальных задач для формирования оптимального учебного плана.

Конечно, такая технология может быть реализована только на базе соответствующей информационной системы, базовыми элементами которой являются:

-

■ онтология образовательного процесса, включающая онтологию рынка труда;

-

■ цифровая модель полного множества учебных дисциплин;

-

■ набор критериев оптимальности с алгоритмом их расчета; ■ модуль многокритериального принятия решения.

-

2 Математическая модель и набор критериев формирования индивидуализированных учебных планов

Для формирования оптимального учебного плана, ориентированного на рынок труда, необходимо решить задачу оптимизации. Из начальной постановки можно выделить основные множества, на которых будет построена математическая модель. Введем эти множества:

-

■ множество должностей, r - номер должности , r = 1 ..R , где R - количество должностей;

-

■ множество дисциплин, i - номер дисциплины, i = 1 ..I , где I - количество дисциплин;

-

■ множество учебных компетенций, j - номер компетенции, j = 1 ..J , где J - количество учебных компетенций .

-

■ множество студентов, к - номер студента, к = 1 ..K , где K - количество студентов .

Так же, помимо основных множеств, существуют взаимосвязи между их элементами. Данные взаимосвязи могут быть рассчитаны или заданы коэффициентами. Введем матрицы взаимосвязей:

-

■ С = { c ij }, где i = 1.. I, j =1.. J - значимость i-й дисциплины для j-й компетенции, c ij е [0..1]. Значимость определяется через интерпретацию отношения « Дисциплина развивает компетенцию », описанного в онтологии;

-

■ D = { d r }, где r = 1.. R - трудовая ценность должности (например, максимальная заработная плата на рынке труда). Данное значение может быть получено из значений атрибута экземпляра концепта должности;

-

■ Z = { Z jr }, где j = 1.. J, r = 1.. R - значимость j-й учебной компетенции для r-й должности, z jr е [0..1]. Значения для данной матрицы взаимосвязи рассчитываются путем анализа связей между концептами: должность, трудовая компетенция, учебная компетенция - « Должность требует наличия Трудовой Компетенции » и « Трудовая Компетенция состоит из Учебной компетенции »;

-

■ X = { X jk }, где j = 1.. J, k = 1.. K - уровень компетентности k -го студента по j -ой компетенции, X jk е [0..1]. Значение данной взаимосвязи будет рассчитано в математической модели;

-

■ O = { oik }, где I = 1.. I, k = 1.. K - оценка k -го студента по i -ой дисциплине, oik е [3..5].

Оценки можно получить из онтологии путем интерпретации отношения « Студент получил оценку по Дисциплине » , при этом оценка будет являться атрибутом связи.

Исходя из начальных определений, введем соотношения математической модели.

Учтем, что студент может изучать не все дисциплины (студент может выбирать вариативные дисциплины), и введем матрицу изучаемых дисциплин: U = { uik } - указывает на то, что k -й студент изучает i -ю дисциплину, uik е {0, 1}.

Тогда I j -суммарная значимость дисциплин, необходимых для полной форсированности j -ой компетенции. Определим значение I j из соотношения:

I

Ij=6 j i=1

Определим уровень компетентности студента через соотношение:

xjk=5j 6

o ik c ijuik .

С учетом выше сказанного, определим среднюю готовность студента k к занятию долж- ности r через соотношение:

J

6 x jk z jr j = 1

a kr = —J----

6 Zjr j'=1

Элемент матрицы a kr е [0..1] означает готовность студента к занятию должности с учетом его компетентности. При этом учитывается ценность j -ой компетенции для должности r, определяемой рынком труда. Одновременно в целом мы получаем средний уровень готовности студента по всем учебным компетенциям.

Из соотношения (1) определим среднюю трудовую ценность выпускника k на рынке труда через соотношение:

1 1 F k = r 6 a kr d r .

r = 1

Этот критерий характеризует среднюю заработную плату, на которую может рассчитывать выпускник k при устройстве на должность r. Тем самым моделируется ситуация на рын- ке труда, на котором выпускник может устроиться на любую должность, которая в данный момент вакантна, причем хотя бы одна такая должность имеется.

Каждый студент помимо готовности может иметь пожелания для занятия определенных должностей, а так же способность к их изучению.

Желание студента занять конкретную должность можно описать матрицей связей Q = { q kr }, где q kr - признак того, что к -й студент желает занять должность г, при этом qk r е [0..1]. Значения для данной матрицы могут быть взяты из онтологии путем интерпретации отношения « Студент желает занять Должность », причем эти значения вносятся в онтологию по результатам опроса студентов. Тогда можно рассчитать вероятность занятия желаемых должностей студентом через соотношение:

R

F kk = Е q* .

R г = 1

Данный критерий оценивает ценность полученной квалификации к -м студентом с позиции пожеланий студентов к занятию определенных должностей. При этом в случае, когда студент еще не изучил данную дисциплину, для расчета компетентности студента может быть использована как максимально возможная оценка, так и оценка среднего студента, рассчитанная по статистическим данным.

Учтем способность студента к обучению определенной дисциплине. Для этого введем матрицу G = {g ki }, где g ki – способность студента k освоить дисциплину i. Значение для g ki может быть получено из онтологии путем интерпретации отношения « Студент готов к Дисциплине », куда данные значения вносятся в онтологию по результатам опроса преподавателей. Тогда можно рассчитать степень приближенности сформированного учебного плана к способностям студента:

I

F = Е g ki u ik .

i = 1

Данный критерий позволяет оценить степень соответствия формируемого учебного плана к реальным способностям студентов к его освоению.

Для конкретного студента k оптимальность учебного плана будет оцениваться значениями критериев Fk 1 , Fk 2, Fk 3. Поэтому в общем случае для студента необходимо решить задачу многокритериальной оптимизации:

F 1 ^ max , Fk 2 ^ max , Fk 3 ^ max .

Однако ясно, что в рамках ВУЗа на учебный план устанавливаются ограничения по трудоемкости дисциплин. Для этого введем ti - трудоемкость освоения i-й дисциплины (в зачетных единицах), тогда общая трудоемкость освоения учебного плана k-м студентом можно определить из соотношения

I

T k = Е t i U ik • i = 1

C учетом того, что максимальная трудоемкость учебного плана T заданное ограничивается ФГОС, тогда максимальная трудоемкость учебного плана определяется из соотношения:

-NT <Т заданное k

-

Т < NT заданное заданное’ где ATзаданное — допустимое отклонение от максимальной трудоемкости по ФГОС.

Таким образом, построенная математическая модель позволяет сформировать индивидуализированный учебный план для студента, с учетом его пожеланий, готовности и способности, с одной стороны, и значимости формируемых учебных компетенций с позиции рынка труда, с другой. Для формирования общего учебного плана можно за реального студента принять «среднего» или «идеального», при этом все значения взаимосвязей будет необходимо рассчитывать соответствующим образом.

При этом, как указывалось в [1], студент может выбирать некоторые дисциплины для изучения. Используя данную модель, студент сможет просмотреть свою готовность и ценность на рынке труда, с учетом выбранных им дисциплин.

Для структур высшего учебного заведения, занимающегося разработкой учебных планов, использование данной модели позволяет моделировать и оценивать эффективность от включения специализированных учебных дисциплин в план обучения. При этом при ежегодной корректировке с учетом получаемых студентами оценок или изменения обстановки на рынке труда учебный план может быть перестроен и обновлен.

Построенная модель не является единственно возможной и может быть детализирована и углублена. Так, от простого включения дисциплин в план можно перейти к объему их освоения, учитывая минимальную и максимальную возможную трудоемкость. С другой стороны, детализируя состав дисциплины - знания, умения и навыки, которые она развивает, - и потребности рынка труда, можно оптимизировать ее содержание.

Для реализации данной математической модели необходимо разработать информационную систему, позволяющую опираясь на знания, хранящиеся в онтологии, производить формирование, оптимизацию и моделирование учебных планов студентов.

-

3 Некоторые результаты расчетов

На рисунках и в таблицах данного раздела представлены некоторые характеристики цифровой модели, построенной на основе онтологии, разработанной в [1], и приведенной выше математической модели. Рассматривались четыре варианта учебного плана бакалавра по направлению подготовки 230400.62 - «Информационные системы и технологии»:

-

1) учебный план, отвечающий полному множеству учебных дисциплин, с общей трудоемкостью 260 зачетных единиц (ЗЕ);

-

2) оптимальный учебный план бакалавра, общей трудоемкостью 240 ЗЕ;

-

3) учебный план, составленный исключительно из федеральных дисциплин и дисциплин, установленных Ученым советом Самарского государственного архитектурностроительного университета (СГАСУ), общей трудоемкостью 200 ЗЕ;

-

4) учебный план, составленный только из федеральных дисциплин, общей трудоемкостью 160 ЗЕ.

Критерием оптимальности при формировании учебных планов 2-4 был средний заработок, на который могут рассчитывать отличник или средний студент. Уровень освоения каждой учебной дисциплины средним студентом характеризовался средним баллом по этой дисциплине всего потока студентов факультета ИСТ СГАСУ (он составляет примерно 4,5).

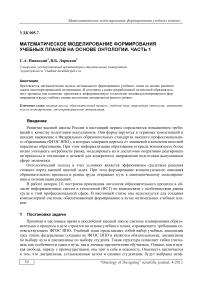

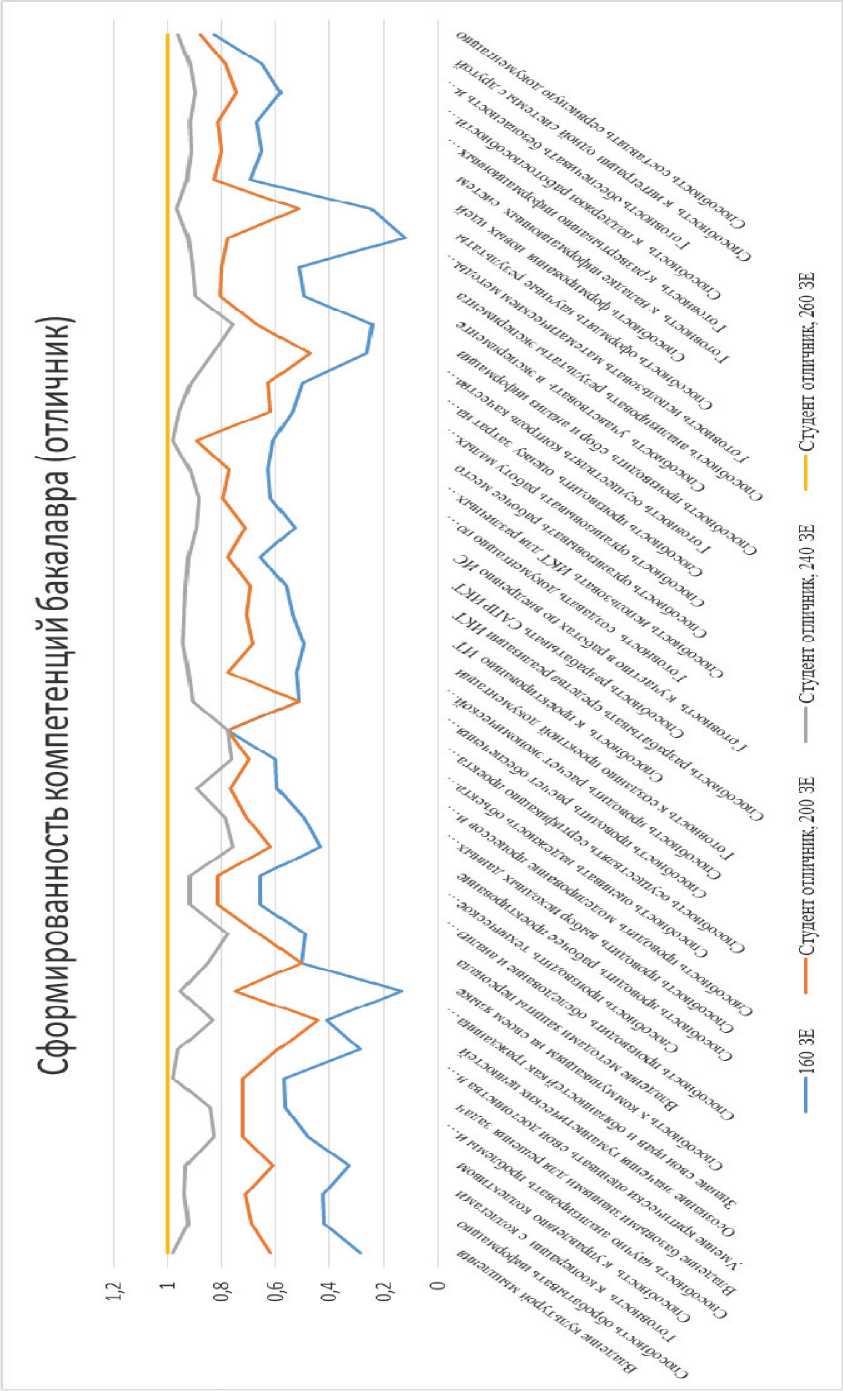

В таблице 1 и на рисунках 1, 2 показан уровень сформированности компетенций отличника и среднего студента в результате обучения по учебному плану, оптимально сформированному исходя из требования обеспечить выпускнику максимальную ожидаемую заработную плату на первом месте работы после окончания вуза.

Как следует из таблицы 1, оптимальный учебный план обеспечивает высокий уровень подготовки выпускников. Оптимизация проводилась по предметам, включение которых в учебный план является прерогативой вуза. На рисунках 1, 2 показан компетентностный профиль выпускника, обеспечиваемый федеральной составляющей учебного плана (160 ЗЕ) и прирост к нему за счет оптимально сформированных дисциплин, добавленных вузом. В некоторых случаях этот прирост превышает составляющую, вносимую федеральными дисциплинами.

Таблица 1 – Уровень сформированности компетенций выпускников при оптимальном учебном плане (240 ЗЕ)

|

Название компетенции |

Отличник |

Средний студент |

Превыше-ние |

|

Способность участвовать в эксперименте |

76 |

65 |

11 |

|

Способность оформлять научные результаты |

92 |

80 |

12 |

|

Способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества |

76 |

67 |

9 |

|

Способность научно анализировать проблемы и процессы |

83 |

72 |

11 |

|

Способность анализировать результаты эксперимента |

90 |

79 |

11 |

|

Способность проводить моделирование процессов и систем |

79 |

70 |

9 |

|

Способность к поддержке работоспособности информационных систем |

92 |

81 |

11 |

|

Способность производить обследование и анализ объекта проектирования |

78 |

69 |

9 |

|

Способность проводить расчет обеспечения условий безопасной жизне- |

78 |

69 |

9 |

|

Готовность к наладке информационных систем |

93 |

82 |

11 |

|

Готовность к участию в работах по внедрению ИС |

92 |

82 |

10 |

|

Способность к интеграции одной системы с другой |

92 |

82 |

10 |

|

Готовность к созданию проектной документации |

92 |

82 |

10 |

|

Готовность к развертыванию информационных систем на предприятии |

91 |

81 |

10 |

|

Готовность использовать математические методы для исследования |

91 |

81 |

10 |

|

Способность организовывать рабочее место |

92 |

82 |

10 |

|

Способность проводить выбор исходных данных для проектирования |

76 |

68 |

8 |

|

Способность оценивать надежность объекта проектирования |

89 |

80 |

9 |

|

Владение базовыми знаниями для решения задач |

84 |

75 |

9 |

|

Способность производить техническое проектирование |

92 |

82 |

10 |

|

Способность проводить рабочее проектирование |

92 |

82 |

10 |

|

Способность обрабатывать информацию |

92 |

83 |

9 |

|

Готовность создавать документацию по менеджменту качества |

90 |

81 |

9 |

|

Готовность осуществлять контроль качества входной информации |

91 |

82 |

9 |

|

Способность использовать ИКТ для различных областей |

89 |

80 |

9 |

|

Способность составлять сервисную документацию |

96 |

87 |

9 |

|

Способность производить сбор и анализ информации |

83 |

75 |

8 |

|

Готовность обеспечивать безопасность и целостность данных ИС |

90 |

81 |

9 |

|

Способность к проектированию ИТ |

94 |

85 |

9 |

|

Способность производить оценку затрат на разработку ИКТ |

96 |

87 |

9 |

|

Способность разрабатывать САПР ИКТ |

93 |

85 |

8 |

|

Способность разрабатывать средства реализации ИКТ |

94 |

85 |

9 |

|

Способность формирования новых идей |

97 |

89 |

8 |

|

Способность проводить расчет экономической эффективности |

91 |

85 |

6 |

|

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки |

98 |

92 |

6 |

|

Владение методами защиты персонала |

85 |

80 |

5 |

|

Способность организовывать работу малых коллективов |

98 |

93 |

5 |

|

Владение культурой мышления |

98 |

93 |

5 |

|

Знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны |

83 |

80 |

3 |

|

Способность к управлению коллективом |

93 |

89 |

4 |

|

Осознание значения гуманистических ценностей |

96 |

93 |

3 |

|

Готовность к кооперации с коллегами |

94 |

91 |

3 |

|

Способность к коммуникациям на своем языке |

95 |

94 |

1 |

Рисунок 1 - Сформированность компетенций бакалавра–отличника

Рисунок 2 - Сформированность компетенций бакалавра - среднего студента

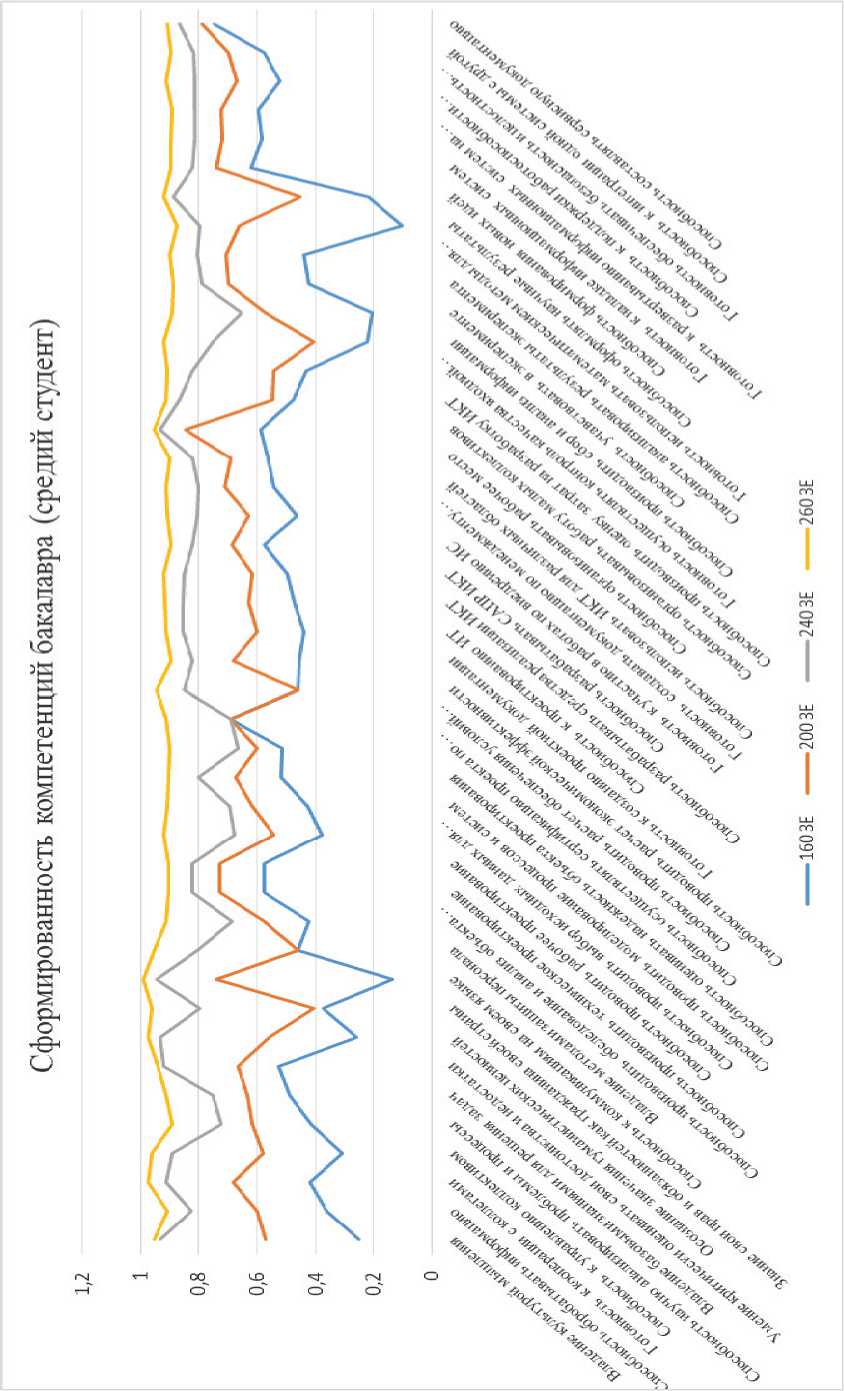

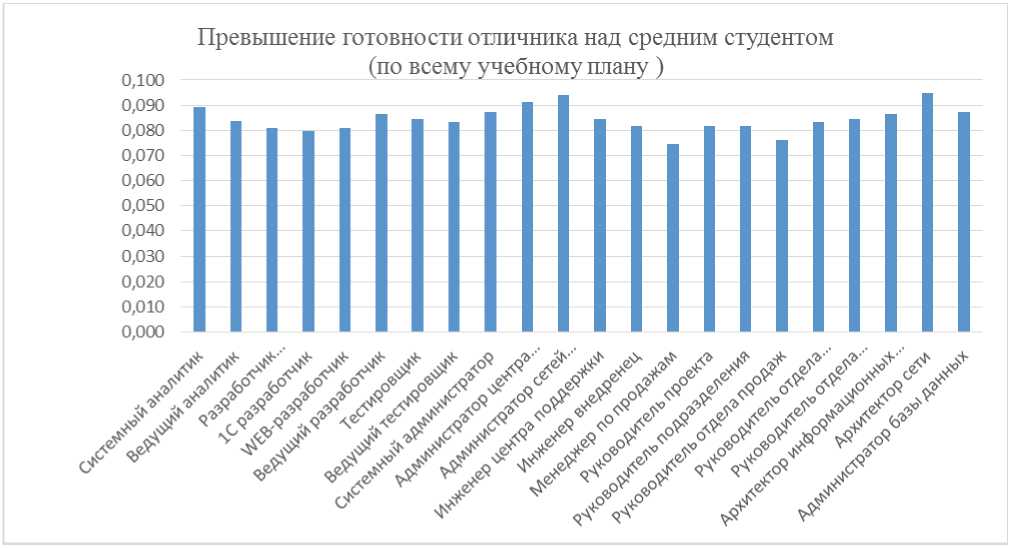

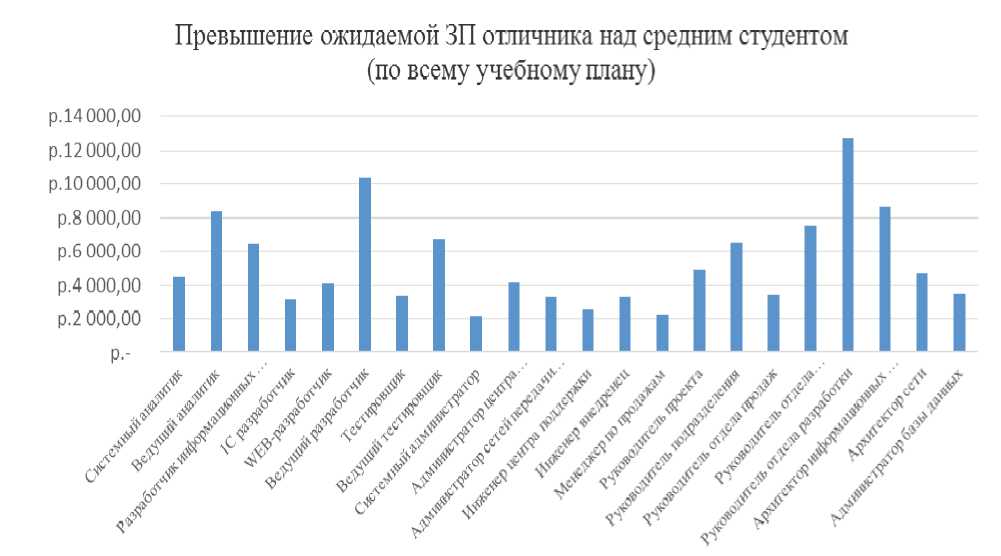

На рисунках 3, 4 показана готовность выпускника к занятию должности на рынке труда. При сформированном учебном плане она достаточно высока. Интересно отметить, что, казалось бы, небольшие отклонения в готовности у среднего студента в сравнении с отличником приводят к заметному повышению ожидаемой заработной платы (рисунок 5). Это связано с тем, что отличник значительно лучше среднего студента осваивает более сложные дисциплины, формирующие компетенции, которые востребованы именно для высокооплачиваемых должностей.

Рисунок 3 – Готовность бакалавра – отличника к занятию должности

Рисунок 4 – Превышение готовности к занятию должности отличника по сравнению со средним студентом

Рисунок 5 – Превышение заработной платы отличника над средним студентом

Заключение

Как видно из представленных результатов, использование онтологии в сочетании с математическим моделированием позволяет сформировать базу для решения ряда основных задач внедрения компетентностного подхода в практику высшей школы [4].

Прежде всего, это задача ежегодного обновления учебных планов в тесной увязке с выявленными конкретными требованиями рынка труда. Затем это возможность формирования комплекса из нескольких рабочих графиков под один и тот же учебный план, с тем, чтобы перейти на индивидуализированную подготовку с учетом индивидуальных интересов и возможностей отдельных студентов. Важным является также создание интернет-портала, открывающего доступ всем преподавателям и студентам к онтологии предметной области учебного процесса, что позволит им, во-первых, осознавать свои позиции и перспективы как в рамках образовательного процесса, так и на рынке труда, а, во-вторых, через портал включаться в непрерывный процесс совершенствования образовательного процесса. Эти задачи будут рассматриватся во второй части статьи.

Список литературы Математическое моделирование формирования учебных планов на основе онтологии. Часть 1

- Ларюхин, В.Б. Онтология образовательного процесса по направлению «Информационные системы и технологии» / В.Б. Ларюхин, С.А. Пиявский // Онтология проектирования. - 2012. - №2. - С. 44-57.

- Пиявский, С.А. Математическое моделирование управляемого развития научных способностей / С.А. Пиявский // Известия Академии наук. Теория и системы управления. - 2000. - - №3. - С. 100-106.

- Пиявский, СА. Телекоммуникационная среда поддержки инновационной деятельности / С.А. Пиявский // Проблемы управления. - 2005. - №1. - C. 45-50.

- Пиявский, СА. Система управления формированием универсальных компетенций студентов высших учебных заведений / С.А. Пиявский, Г.П. Савельева. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2008. - 109 с.