Материалы древнетюркского времени на поселении Венгерово-2 (Барабинская лесостепь)

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Мыльникова Людмила Николаевна, Нестерова Марина Сергеевна, Швецова Екатерина Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

В 2016 г. при раскопках поселения кротовской культуры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) обнаружено одиночное грунтовое погребение раннего Средневековья. Между левой бедренной костью и костями кисти руки погребенного находился железный нож, а в районе таза - две роговые пряжки. По классификации В. И. Молодина для костяных пряжек Барабы полный экземпляр обнаруженного предмета следует датировать VII-VIII вв. Он относится к четырехугольным с закругленной рамкой, однотавровым Т-образным изделиям, у которых прорезь для подвижного язычка отделена от концевой прорези перешейком. Такие пряжки были распространены в средневековых культурах Сибири VIII-X вв. Ближайшие аналогии можно найти на элитном могильнике древнетюркской эпохи Тартас-1, находящемся в непосредственной близости от поселения Венгерово-2, и памятнике Туруновка-3А, где на краю высокой береговой террасы были обнаружены три неглубокие грунтовые могилы. Они похожи на изучаемое погребение расположением и составом погребального инвентаря. С древнетюркскими захоронениями Барабинской лесостепи погребение памятника Венгерово-2 объединяет также отсутствие керамических сосудов.

Центральная бараба, венгерово-2, тартас-1, тюркское время, погребальный обряд, однотавровые пряжки

Короткий адрес: https://sciup.org/147219965

IDR: 147219965 | УДК: 902 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-5-99-108

Текст научной статьи Материалы древнетюркского времени на поселении Венгерово-2 (Барабинская лесостепь)

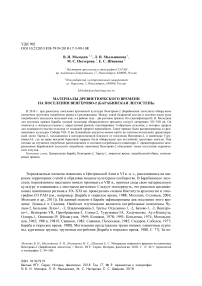

Тюркоязычные племена появились в Центральной Азии в VI в. н. э., расселившись на широких территориях степей и образовав мощное культурное сообщество. В Барабинскую лесостепь тюркоязычное население начало проникать в VIII в., принося сюда свою материальную культуру и смешиваясь с местными жителями. Следует подчеркнуть, что раскопки средневековых памятников региона в XX–XXI вв. проводились силами Института археологии и этнографии СО РАН (см., например: [Бараба в тюркское время, 1988; Молодин, Соловьев, 2004; Молодин и др., 2011]). На данный момент в Барабе зафиксированы два поселения этого времени: Ложка-4 и Садовка. Наиболее изученными являются погребальные комплексы Чулым-2, Большие Луки-1, -3, Владимировка-3, Третье Отделение-1, -2, Базово-1, -2, Венгеро-во-1, Венгерово VII, Преображенка-3, Сопка-2, Туруновка-3А, Ходунеково, Аул-Кошкуль, Олтарь-1, Осинцево IV [Исмагулов, 1969; Коников, 1978; 1993; Копытова, 1974; Могильников, 1965; 1981а; 1981б; Савинов, 1983; Савинов, Полосьмак, 1985; Сидоров, Соболев, 1977; Бараба в тюркское время, 1988]. Могильники представлены тремя типами: одиночные курганы, курганные группы, грунтовые погребения [Бараба в тюркское время, 1988. С. 77]. За по-

Молодин В. И. , Мыльникова Л. Н. , Нестерова М. С. , Швецова Е. С . Материалы тюркского времени на памятнике Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 5: Археология и этнография. С. 99–108.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2018. Том 17, № 5: Археология и этнография

следнее десятилетие в процессе ведения раскопок на некрополе Тартас-1 было обнаружено еще несколько погребений древнетюркского времени. Сложно сказать, к какому типу погребальных комплексов относятся захоронения, так как могильник долгое время подвергался распашке, но есть основания предполагать, что это были курганные сооружения.

Еще один памятник найден в полевом сезоне 2016 г. в ходе плановых раскопок поселения кротовской культуры Венгерово-2 (Венгеровский район Новосибирской обл.) (рис. 1). Погребение на памятнике Венгерово-2 является одиночным грунтовым захоронением, достаточно редким для данной территории, в связи с чем и представляет интерес для изучения средневековой эпохи региона. Цель настоящей публикации – введение в научных оборот новых материалов, полученных при его исследовании.

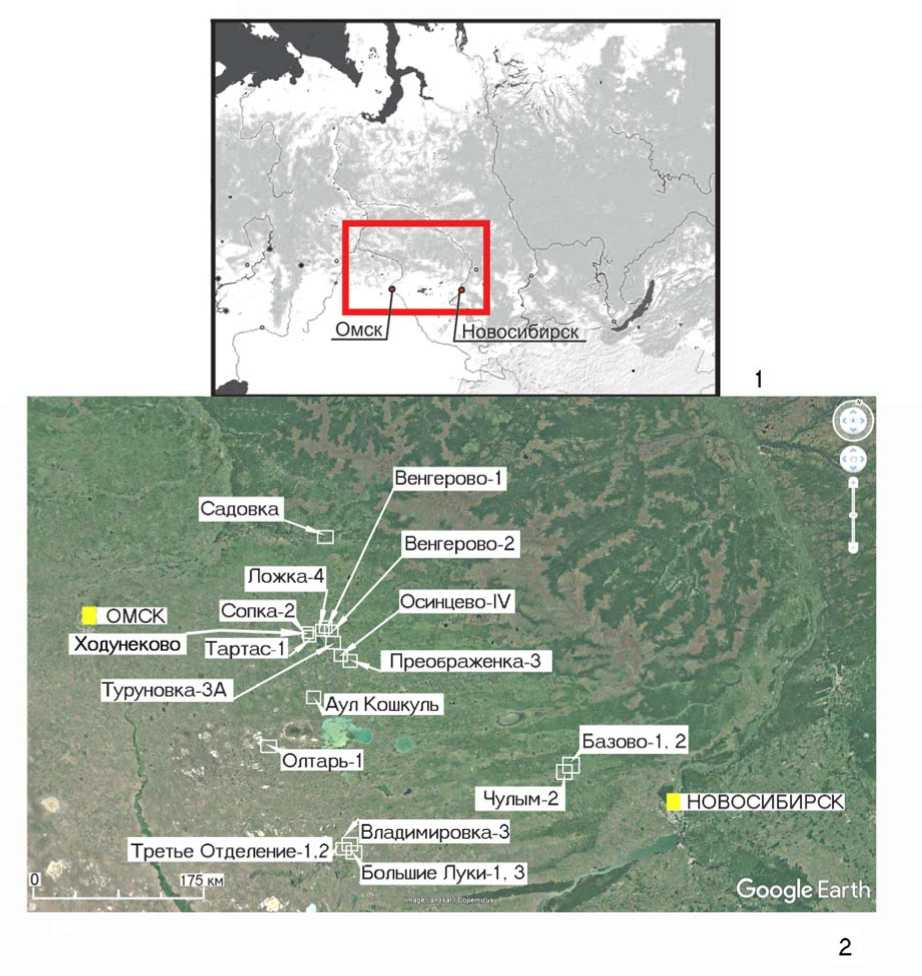

На уровне материка захоронение читалось как пятно прямоугольной формы, ориентированное по линии юго-восток – северо-запад, имеющее насыщенный темно-серый цвет, из которого выступал череп (рис. 2; 3). Заполнение могильной ямы представлено гумусированной супесью черного цвета с включениями пятен желтого суглинка. В нижней части выявлена

Рис. 1. Карта расположения памятников древнетюркской эпохи на территории Барабы:

1 – Барабинская лесостепь на карте Западной Сибири; 2 – памятники тюркской эпохи Барабинской лесостепи (Google Earth, дата обращения 21.01.2018)

Рис. 2 (фото) . Могильное пятно погребения древнетюркского времени на памятнике Венгерово-2 (снято с ЮЗ)

Рис. 3 (фото). Погребение древнетюркского времени на памятнике Венгерово-2 до выборки заполнения (снято с ЮВ)

тонкая линза мешаной почвы серо-желтого цвета (рис. 4). Могильная яма имела вытянутую подпрямоугольную форму. В западной и юго-западной части она нарушена траншеей оптоволоконной связи, которая проходит по краю террасы, разрушая участок памятника. Параметры могильной ямы после выборки заполнения: 1,60 × 0,78–0,8 м. Глубина могилы от 0,09 до 0,35 м.

Рис. 4. Погребение древнетюркского времени на памятнике Венгерово-2:

а – вид на часть вскрытого погребения (фото, снято с СЗ); б – профиль погребения ( 1 – уровень залегания костей человека; 2 – черная гумусированная супесь; 3 – желто-черная пестрая желтая супесь;

4 – плотный желтый суглинок, материк)

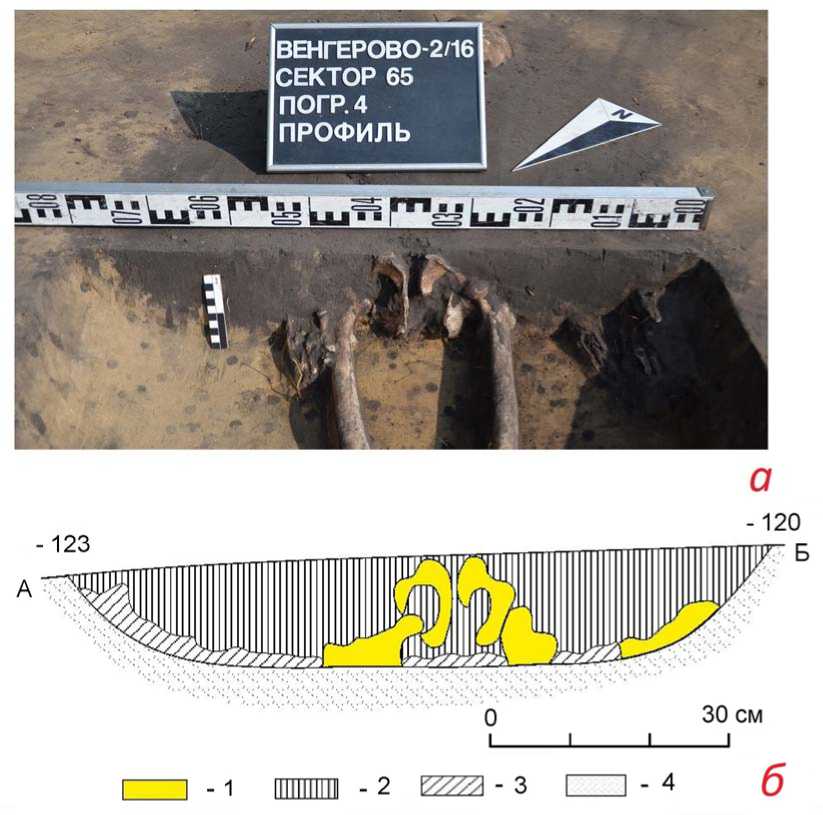

Погребенный был уложен в вытянутом положении на спине (рис. 5; 6). Правая рука немного согнута в локте, располагалась вдоль туловища так, что фаланги пальцев находились на верхней части правой бедренной кости. Левая отодвинута от корпуса, но лежала параллельно ему. Череп погребенного теменной частью «упирался» в восточную стенку могильной ямы. Подобное положение головы встречалось в погребениях древнетюркского времени на памятниках Преображенка-3 и Сопка-2 [Бараба в тюркское время, 1988. С. 78]. При этом северо-западная часть могилы оказалась свободной, за исключением скопления костей в западном углу (фрагменты малой берцовой, пяточные, таранные кости, несколько фаланг). Часть костей отсутствовала (большие и малая берцовые и кости ступней). Возможно, скелет был поврежден при прокладке кабеля оптоволоконной связи.

Между левой бедренной костью и левой кистью погребенного обнаружен железный нож плохой сохранности (рис. 6, 1 ). Зафиксирован небольшой фрагмент сильно коррозированного лезвия, на котором имеются следы дерева – остатки деревянных ножен. Следует отметить, что находки железных ножей в древнетюркских погребениях Барабинской лесостепи довольно типичны. Располагались они у пояса погребенного или (реже) у колена. Широкое распространение таких изделий вплоть до этнографической современности не дает возможности определить узкий хронологический диапазон их бытования [Бараба в тюркское время, 1988. С. 59].

Рис. 5 (фото). Погребение древнетюркского времени на памятнике Венгерово-2 после зачистки (снято с СЗ)

Рис. 6. План погребения древнетюркского времени на памятнике Венгерово-2: 1 - железный нож; 2-3 - роговые пряжки

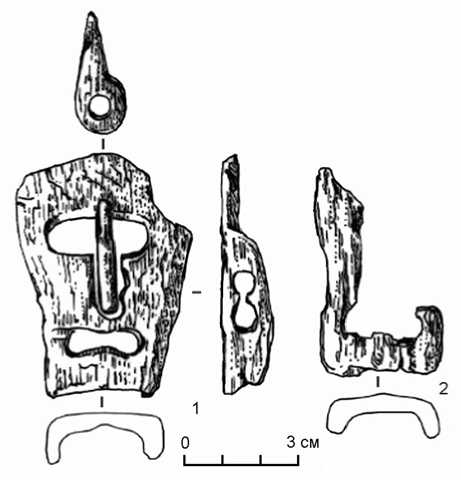

Рис. 7. Роговые пряжки: 1 – пряжка трапециевидной формы;

2 – фрагмент пряжки

В районе крестца с левой стороны и справа у поясничного отдела позвоночника находились две роговые пряжки, одна из которых сохранилась лишь фрагментарно (см. рис. 5; 6, 2–3 ). Подобные предметы широко распространены в средневековых сибирских культурах. Они имели многофункциональное назначение: использовались для крепления подпружных, поясных ремней и других деталей конского снаряжения [Киселев, 1949. С. 205; Коников, 1993; Грязнов, 1956. С. 98; Амброз, 1971. С. 121; Чиндина, 1977. С. 35; Могильников, 1981а. С. 37; Кубарев, 1984. С. 37; Бараба в тюркское время, 1988. С. 64–65]. Расположение подобных изделий в районе тазовых костей в погребениях – характерная черта погребального обряда тюркского времени.

Почти полностью сохранившаяся пряжка подтрапециевидная, расширяющаяся в верхней части, с округлой рамкой, без выделенного перехода от рамки к щитку, с Т-образной прорезью, отделенной от прорези в щитке перешейком, с подвижным язычком (рис. 7, 1 ). Длина изделия составляет 4,5 см, ширина рамки – 3,1 см, ширина щитка у основания – 2 см. Сохранность пряжки хорошая, несмотря на обломленный правый угол рамки. По классификации, сделанной для костяных пряжек из погребений Барабы, ее можно отнести к типу I, подтипу 2 [Бараба в тюркское время, 1988. С. 65]. С. В. Неверов подобные изделия сросткинской культуры относил к группе 1: костяные, с костяным язычком (разряд 1), однотавровые Т-образные изделия, у которых прорезь для язычка отделена от концевой прорези перешейком (раздел 1), невыделенно-рамчатые (отдел 1), четырехугольные (тип 1) – овальные с закругленной рамкой (подтип «в») пряжки с подвижным язычком [1985. С. 194–196]. Аналогичные изделия из памятников Горного Алтая, по классификации подпружных пряжек древнетюркского времени В. Д. и Г. В. Кубаревых, относятся к типу 2 (вариант 2а) [Кубарев, 2005. С. 133].

От другой пряжки (рис. 7, 2 ) сохранились лишь часть рамки (левая сторона) и щиток. Из-за плохой сохранности сложно говорить к какому типу она относится – к однотавровым или двухтавровым. Однако общее морфологическое сходство сохранившейся части с первой пряжкой позволяет предположить, что изделия однотипны.

Время существования подобных пряжек определяется в довольно широких пределах: от VI до X в. н. э. [Неверов, 1985. С. 198; Васютин, Онищенко, 2010. С. 106]. Некоторые исследователи склонны датировать подобные изделия VII–VIII вв. [Бараба в тюркское время, 1988. С. 65]. Аналогии с материалами из Венгерово-2 известны из кургана 21–22 памятника Черный Мыс, расположенного в Колыванском районе Новосибирской области. Это роговая пряжка, двухтавровая, с язычком, которую Т. Н. Троицкая датировала VII–X вв. н. э. [Троицкая, Новиков, 1998. С. 52]. На Алтае подобная пряжка найдена на памятнике Шибэ, в малом кургане 5; время ее бытования определили VII–XII вв. н. э. [Могильников, 1981а. С. 42]. В Казахстане, в материалах Бобровского могильника, имеется однотавровая пряжка, датируемая второй половиной VIII – IX в. н. э. [Там же. С. 35].

Территориально ближайшие аналогии с публикуемым захоронением можно найти в материалах разновременного и разнокультурного могильника Тартас-1, который находится в непосредственной близости от поселения Венгерово-2. В 2008, 2009 и 2011 гг. на этом некрополе обнаружены погребения, по особенностям погребального обряда и характеристике инвентаря отнесенные исследователями к древнетюркской эпохе [Молодин и др., 2011. С. 210]. Памятник Тартас-1, вероятно, являлся элитным могильником данного времени на территории Барабинской лесостепи: относился, скорее всего, к курганным комплек- сам, на что указывает присутствие в захоронениях чучел коней и достаточно представительного инвентарного комплекса, в состав которого входили оружие, украшения, предметы искусства и конской упряжи, изготовленные из кости, рога, металла (железо и бронза). Немаловажным фактом, подтверждающим высокий социальный статус погребенных, является то, что все захоронения были ограблены, но, несмотря на это, они имели на момент раскопок еще много инвентаря. Сравнение анализируемых комплексов позволяет отнести погребение на памятнике Венгерово-2 к рядовым, на что указывает и характер сопроводительного инвентаря.

Среди грунтовых могильников древнетюркской эпохи Барабы аналогии имеются и на памятнике Туруновка-3А, где были обнаружены три неглубокие грунтовые могилы (также на краю высокой береговой террасы) [Бараба в тюркское время, 1988. С. 78, 79]. Помимо геоморфологического сходства, эти объекты сближают особенности расположения и состав погребального инвентаря: поясные пряжки находились в районе тазовых костей, железный предмет размещался слева от погребенного.

С древнетюркскими захоронениями Барабинской лесостепи погребение памятника Венге-рово-2 объединяет и отсутствие керамических сосудов (за исключением памятника Преоб-раженка-3, где отдельные фрагменты и развалы сосудов обнаружены около могил и представляют собой следы поминальной тризны) [Бараба в тюркское время, 1988. С. 79].

Таким образом, исходя из особенностей погребального обряда и инвентаря можно говорить, что исследуемое захоронение оставлено носителями древнетюркской культуры. Следы их смешения с автохтонным населением потчевашской культуры, которое обычно хоронило умерших в скорченной позе и обладало развитой традицией помещения с усопшим характерной керамики, в данном погребении отсутствуют. Но в целом, ежегодное увеличение корпуса источников по древнетюркскому времени в рассматриваемом регионе западносибирской лесостепи свидетельствует об интенсивных процессах интеграции носителей автохтонной культуры и пришельцев с юга. Последние оказывали активное воздействие на этногенез населения степной и лесостепной части Западносибирской равнины.

Время существования аналогичных памятников в Барабинской лесостепи определяется второй половиной VIII – началом IX в. Сравнение погребального инвентаря с элитными комплексами могильника Тартас-1 позволяет сделать вывод о рядовом статусе погребенного.

Список литературы Материалы древнетюркского времени на поселении Венгерово-2 (Барабинская лесостепь)

- Амброз А. К. Проблемы раннесредневековой археологии Восточной Европы//СА. 1971. Ч. 2. № 3. С. 106-134.

- Бараба в тюркское время. Новосибирск: Наука, 1988. 176 с.

- Васютин А. С., Онищенко С. С. Кочевнические компоненты в материальной культуре населения верхнеобской культуры Кузнецкой котловины (VII-X вв. н. э.)//Древности Сибири и Центральной Азии. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 2010. С. 104-117.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ села Большая Речка//МИА. 1956. № 48. 163 с.

- Исмагулов О. Антропологические данные о тюрках Прииртышья//Культура древних скотоводов и земледельцев Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1969. С. 80-90.

- Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири//МИА. 1949. № 9. 364 с.

- Коников Б. А. Новые материалы I тыс. н. э. из лесостепного и таежного Прииртышья (Омская область)//Этнокультурные явления в Западной Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1978. С. 51-69.

- Коников Б. А. Таежное Прииртышье в X-XIII вв. н. э. Омск: Изд-во ОмГПИ, 1993. 224 с.

- Копытова Л. И. Раскопки у с. Старая Преображенка//Из истории Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1974. Вып. 15. С. 66-71.

- Кубарев В. Д. Древнетюркскиеизваяния Алтая. Новосибирск: Наука, 1984. 232 с.

- Кубарев Г. В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СОРАН, 2005. 400 с.

- Могильников В. А. Ананьевское городище и вопрос о времени тюркизации Среднего Прииртышья и Барабы//СА. 1965. № 1. С. 275-282.

- Могильников В. А. Тюрки//Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука, 1981а. С. 29-43.

- Могильников В. А. Сросткинская культура//Степи Евразии в эпоху средневековья. М.: Наука, 1981б. С. 45-46.

- Молодин В. И., Соловьев А. И. Памятник Сопка-2 на реке Оми. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. Т. 2: Культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи средневековья. 184 с.

- Молодин В. И., Хансен С., Мыльникова Л. Н., Наглер А., Кобелева Л. С., Дураков И. А., Ефремова Н. С., Новикова О. И., Нестерова М. С., Ненахов Д. А., Ковыршина Ю. Н., Мосечкина Н. Н., Васильева Ю. А. Археологические исследования могильника Тартас-1 в 2011 году: основные результаты//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 206-211.

- Неверов С. В. Костяные пряжки сросткинской культуры (VIII-X вв. н. э.)//Алтай в эпоху камня и раннего металла. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1985. С. 192-206.

- Савинов Д. Г. Раскопки могильника Венгерово VII//АО 1981 года. М.: Наука, 1983. С. 228.

- Савинов Д. Г., Полосьмак Н. В. Новые материалы по эпохам бронзы и раннего железа в Центральной Барабе//Археологические исследования в районах новостроек Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. С. 103-130.

- Сидоров Е. А., Соболев В. И. Раскопки могильника Чулым-2//АО 1976 года. М.: Наука, 1977. С. 243.

- Троицкая Т. Н., Новиков А. В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. 152 с.

- Чиндина Л. А. Могильник Релка на Средней Оби. Томск: Изд-во ТГУ, 1977. 192 с.