Материалы эпохи поздней бронзы поселения Енисейское-10

Автор: Папин Д.В., Редников А.А., Федорук А.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Период изучения памятников эпохи поздней бронзы Алтая составляет более чем сто лет. Наиболее известные коллекции сформировались в фондах Бийского краеведческого музея и не раз становились предметом исследования. В современной археологии региона эпохи поздней бронзы актуальны проблемы генезиса и соотношения позднебронзовых культур, которые невозможно решить без получения качественных археологических материалов. В результате раскопок поселения Енисейское-10 (Бийский р-н Алтайского края) были получены новые данные о домостроительстве, хозяйственной деятельности, соотношении ирменской и корчажкинской культур. Проведенное исследование показало высокие информативные возможности памятника при решении узловых проблем эпохи поздней бронзы юга Западной Сибири и перспективность дальнейших археологических раскопок.

Алтай, эпоха поздней бронзы, корчажкинская и ирменская культура, поселение енисейское-10

Короткий адрес: https://sciup.org/14522399

IDR: 14522399 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Материалы эпохи поздней бронзы поселения Енисейское-10

История изучения археологического микрорайона около села Енисейское Бийского р-на Алтайского края насчитывает сто лет. Данный комплекс памятников датируется разным временем: от эпохи неолита до Средневековья. Настоящая статья посвящена объектам, относимым к периоду эпохи поздней бронзы. Первые находки стали поступать в фонды Бийского краеведческого музея (БКМ) еще в 20-е гг. XX в., благодаря деятельности его сотрудников М.Д. Копытова и С.М. Сергеева. Отправной точкой в научном исследовании микрорайона являются работы М.П. Грязнова в 1924–1925 гг. В рамках Алтайской экспедиции Государственного Русского Музея им было проведено обследование окрестностей села. Ранее выявленные местными краеведами стоянки Енисейское и Енисейская Коммуна-2 398

М.П. Грязнов идентифицировал как памятники последнего этапа бронзовой эпохи Алтая [Грязнов, 1930, с. 6]. Впоследствии эти объекты посещались директором БКМ Б.Х. Кадиковым и его сотрудниками, таким образом в фондах сформировалась довольно значительная керамическая коллекция. Впервые она была представлена в работе М.П. Грязнова «История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка» [1956, с. 27] при характеристике карасукского этапа на Верхней Оби, но наиболее полно опубликована в работе В.И. Ма-тющенко в качестве еловских древностей [1974, с. 14, рис. 18–20]. На современном этапе объекты археологического наследия осматривались М.Б. Коз-ликиным [Козликин, 2007], а в 2007 г. – сотрудником НПЦ «Наследие» Алтайского края Н.Ю. Кунгуровой и на государственный учет было поставлено «Енисейское 10, поселение» содержащее материалы эпохи поздней бронзы [Кунгурова, 2009].

В июле 2016 г. совместной археологической экспедицией Барнаульской лаборатории археологии СО РАН, Лабораторией междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая Алтайского государственного университета и исторического факультета Алтайского государственного педагогического университета проводилось полевое изучение объекта археологического наследия «Енисейское 10, поселение». Памятник располагается в Бийском р-не Алтайского края в 2,5 км к западу от фермы с. Енисейское на краю высокой надпойменной террасы. В настоящее время визуально фиксируется не менее трех округлых в плане западин диаметром 11–17 и глубиной до 0,4 м. Памятник расположен на краю соснового бора, по его территории проходит несколько грунтовых дорог и противопожарная траншея.

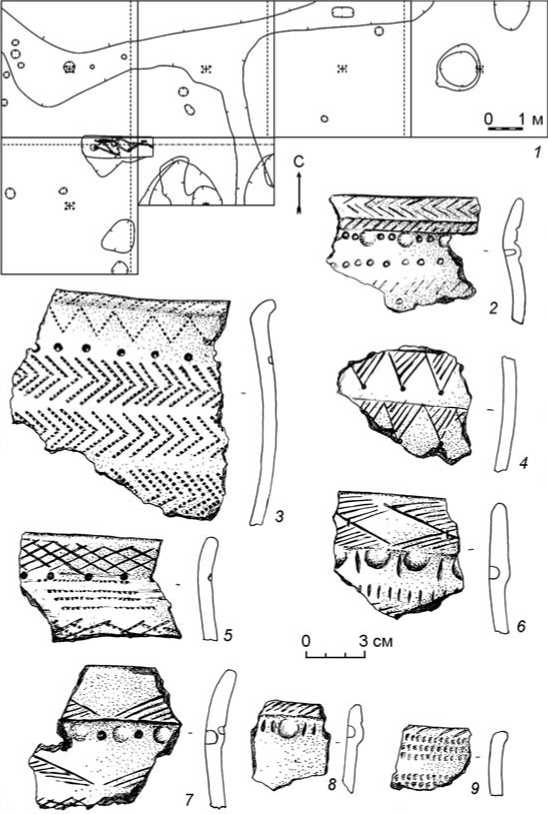

На свободном от деревьев участке, непосредственно примыкающем к южной части визуально фиксируемой западины, нами был заложен раскоп общей площадью 88 м2. После вскрытия верхних наносных песчаных отложений в северной, прилегающей к западине части раскопа выявлен край котлована сооружения (см . рисунок , 1 ). В результате был изучен южный край сооружения, включая его юго-западный угол. Размеры изученной части по линии север – юг – до 3,1 м, по линии запад – восток – до 13 м. Глубина – до 0,95 м. Исследованная часть конструкции позволяет определить сооружение как крупную полуземлянку подквадратной или подпрямоугольной в плане формы с четко выраженными углами. Раскопом исследовано 17 ям, большая часть которых связана с конструкцией сооружения. В центральной части южной стены котлован имеет небольшое расширение (1,2 м), переходящее в канавку шириной 0,5–0,8 м, ведущую в южном направлении. Назначение данного объекта пока остается не выясненным. В западном краю изученной части котлована, на 0,1 м выше дна сооружения, обнаружено обугленное дерево – плаха, возможно, связанная с периодом существования сооружения. Полученные в ходе исследования котлована материалы представлены ирменской и корчажкинской керамикой, что позволяет надежно датировать сооружение эпохой поздней бронзы.

С достаточной долей условности, исходя из примерных размеров котлована, его глубины и формы, в самых общих чертах можно предположить, что сооружение представляет собой полуземлянку с каркасно-столбовой или срубно-каркасной конструкцией стен. Подобные сооружения, в целом, типичны для ирменских памятников региона.

К юго-востоку от юго-восточного угла сооружения выявлена крупная яма округлой в плане формы диаметром 1,3 и глубиной до 0,58 м от современной дневной поверхности. Материалов в заполнении не обнаружено. К востоку от юго-восточного угла исследована часть еще одной крупной ямы диаметром 0,8–1,0 и глубиной до 0,66 м от современной дневной поверхности. Наибольший интерес вызывает исследованная менее чем в 2 м к югу от котлована могила (см . рисунок , 1 ). Размеры могильной ямы 2,3 × 1,2–1,3 м, ориентация – запад – восток. В могиле обнаружен скелет женщины в вытянутом положении головой на запад. Туловище немного повернуто на юг, левая рука перекрывала грудную клетку и кистью соединялась с кистью правой руки. Правая нога подогнута, лежала на боку, левая нога более распрямлена, в районе малой берцовой кости пере-

Материалы поселения Енисейское-10.

крывала правую ногу. Скелет хорошей сохранности, лежал в анатомическом порядке, за исключением мелких костей фаланг рук. Интересная деталь – череп отделен от туловища, верхние позвонки (атлант и следующий) в погребении отсутствовали. Инвентаря в погребении не обнаружено. Единственная находка – плоская речная галька округлой формы, лежавшая между ног, у левого колена погребенной. Однако подобные гальки часто встречаются в более глубоких слоях речной террасы, на которой расположен памятник. До проведения дополнительных исследований мы затрудняемся в культурной и хронологической идентификации захоронения.

Помимо указанных объектов, выявлены и частично исследованы две крупные ямы, связанные с более ранним периодом существования памятника. Диаметр одной из ям составляет ок. 2,5 м, а глубина достигает 1,05 м. Заполнение ям существенно отличается от перекрывающего их культурного слоя поселения эпохи поздней бронзы. В заполнении ям найден один развал керамического сосуда и ряд фрагментов керамики, предположительно относящихся к периоду раннего бронзового века (см . рисунок , 9 ). На площади раскопа также сделаны находки подобной керамики, однако они единичны, в отличие от ирменской и корчажкинской посуды, представленной как развалами сосудов, так и отдельными фрагментами. К раннему же периоду существования памятника необходимо отнести два каменных наконечника стрел, а также отдельные каменные изделия (скребки, отщепы), найденные в культурном слое.

Раскоп, заложенный через дорогу от основного на склоне террасы, оказался связан с зольником. Находки были представлены фаунистическим материалом и керамикой ирменского облика, а также двумя аморфными сильно корродированными железными предметами.

Переходя к характеристике керамического комплекса, необходимо обратить внимание на два важных планиграфических наблюдения. Первое – это то, что находки корчажкинской керамики находились на периферийной части котлована, что можно объяснить выкидом при сооружении ирменского жилища, а второе – то, что в зольнике представлена только ирменская керамика. В целом, выделяются две культурные традиции: корчажкинская, для которой характерно использование ямочно-гребенчатой орнаментации (см . рисунок , 3 , 5 ), и ирменская, с ее традиционным геометризмом и применением в области шейки жемчужника с разделителем (см . рисунок , 2 , 4 , 6–8 ), вместе с тем в ней появляются черты, характерные для переходного времени от бронзы к железу (см . рисунок , 8 ). Отметим, что описанный комплекс хорошо коррелируется с данными из публикации В.И. Матющенко [1974, с. 14, рис. 18–20].

Полученные материалы актуализируют вопросы, связанные с соотношением и генезисом корчажкин-ских и ирменских древностей, а также эволюцией культурных традиций в переходный период от бронзы к железу. Сделанные наблюдения позволяют предположить первичность корчажкинского компонента и более позднюю хронологическую позицию ирменской культуры. Таким образом, проведенное на поселении Енисейское-10 исследование показало высокие информативные возможности памятника при решении узловых проблем эпохи поздней бронзы юга Западной Сибири и перспективность дальнейших археологических раскопок.

Список литературы Материалы эпохи поздней бронзы поселения Енисейское-10

- Грязнов М.П. Древние культуры Алтая. -Новосибирск, 1930. -С. 3-11.

- Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. -М.; Л., 1956. -160 с. -(Материалы и исследования по археологии СССР; № 48).

- Козликин М.Б. Новые археологические памятники из окрестностей села Енисейского//Изв. Бийск. отделения Рус. географ. об-ва. -Бийск: Изд-во Бийск. пед. гос. ун-та им. В.М. Шукшина, 2007. -Вып. 28. -С. 154-157.

- Кунгурова Н.Ю. Группа памятников эпохи поздней бронзы -раннего железа Енисейское-10//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: мат-лы регион. науч.-практ. конф. -Барнаул, 2009. -Вып. 17. -С. 281-287.

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья. Часть 4. Еловско-ирменская культура//Из истории Сибири. -Томск, 1974. -Вып. 12. -С. 195.