Материалы константиновской культуры с территории Темерницкого городища

Автор: А. В. Файферт, А. А. Нечипорук, Е. В. Вдовченков, А. В. Солдатов, М. И. Мазурицкий

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2017–2018 гг. на территории Темерницкого городища в центральной части г. Ростова-на-Дону было обнаружено поселение энеолитического времени (константиновская культура). В статье отдельно рассмотрены эти материалы, представленные в подавляющем большинстве керамикой и кремневыми изделиями (рис. 2–4). Часть их находилась в переотложенном состоянии – в разрушенном слое или хозяйственных ямах первых веков н. э. Оставшаяся половина найдена в нижних практически стерильных слоях предматерика и в заполнении двух выявленных рвов энеолитического времени (рис. 1). Единственный сохранившийся участок культурного слоя исследован в западной части раскопа. Именно с этого участка происходят два шила, обогащенная медная руда и несколько фрагментов неорнаментированных стенок сосудов с примесью раковины. Находки из металла (2 шила, плоская капля металла, медная руда) проанализированы на микрофлуоресцентном рентгеновском спектрометре (рис. 5). По совокупности технологических, морфологических и орнаментальных признаков керамики энеолитический слой Темерницкого городища можно атрибутировать ранним этапом константиновской культуры Нижнего Подонья. Помимо эпонимного поселения наиболее близки к найденным материалы нижнего горизонта Ливенцовского поселения и слой 6 поселения Раздорское I. К исследованным материалам энеолитического времени Темерницкого городища хронологически близким является погребение, обнаруженное на территории грунтового некрополя Темерницкого городища.

Нижний Дон, энеолит, константиновская культура, Темерницкое городище, металлургия, рентгеновская спектроскопия

Короткий адрес: https://sciup.org/143176904

IDR: 143176904 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.90-104

Текст научной статьи Материалы константиновской культуры с территории Темерницкого городища

В 2017–2018 гг. под руководством А. А. Нечипорука проводились археологические работы на ряде объектов культурного наследия, попавших в зону работ по реконструкции улицы Станиславского в центральной части г. Ростова-на-Дону (рис. 1). Одним из таких объектов является Темерницкое городище, датируемое http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.264.90-104

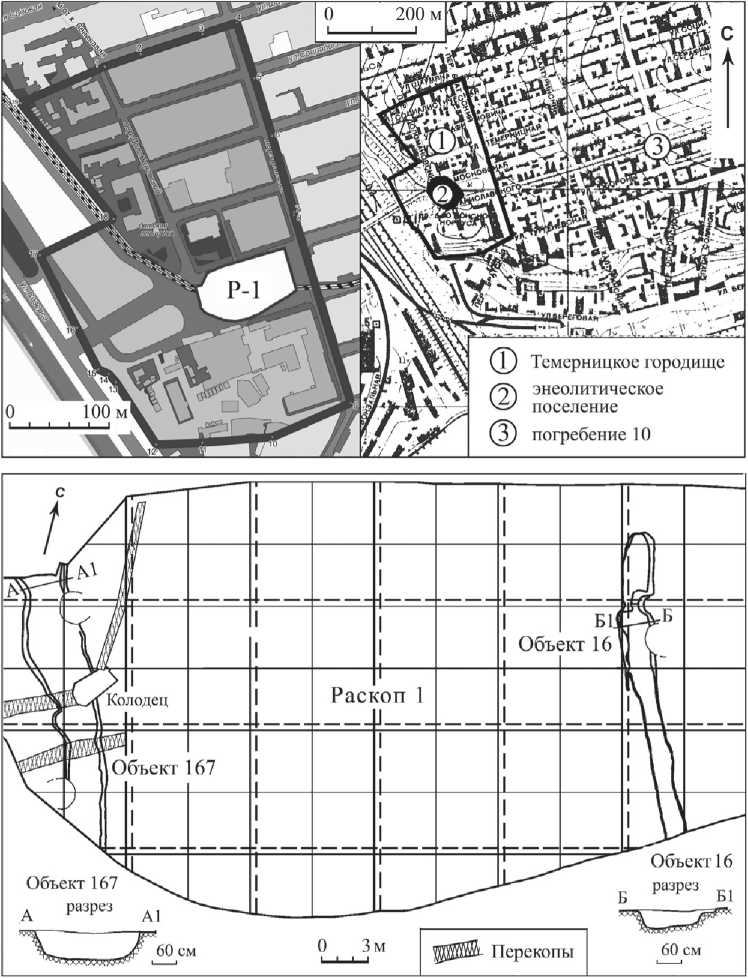

Рис. 1. Темерницкое городище

Сверху – карты расположения памятника и раскопа: 1 – Темерницкое г-ще; 2 – энеолити-ческое пос.; 3 – погр. 10

Снизу – план раскопа 2017 г. на территории Темерницкого городища

I–III в. н. э. Оно находится на высокой коренной террасе правого берега р. Дон, в устье р. Темерник, на ее левом берегу. Темерницкое городище, как объект археологического исследования, было известно с конца XIX в. Однако памятник был отмечен еще на плане А. И. Ригельмана 1768 г. В настоящий момент территория памятника застроена, а рельеф, по большей части, изменен хозяйственной деятельностью. В связи с этим границы городища, отмеченные в учетной документации, достаточно условны.

Как показали проведенные работы, на территории городища располагалось поселение энеолитического времени (константиновская культура). В данной работе отдельно рассмотрены его материалы, представленные в подавляющем большинстве керамикой и кремневыми изделиями. Часть их находилась в переотложенном состоянии – в разрушенном слое или хозяйственных ямах Темер-ницкого поселения первых веков н. э.

Энеолитическое поселение занимает край высокой коренной террасы в центральной части городища. Стратиграфически материалы энеолитического времени связаны с предматериковым слоем темно-коричневого суглинка, перекрытого культурными напластованиями I–III в. н. э. или же переотложенными нестратифицированными слоями.

Энеолитический материал Темерницкого городища собран практически на всей площади раскопа 2017 г. (рис. 1). Небольшое число находок было встречено при зачистке поверхности античного культурного слоя и в верхних пластах, около 50 % находок происходит из заполнения ям античного времени. Последнее неудивительно, поскольку площадь городища буквально испещрена хозяйственными ямами. Оставшаяся половина найдена в нижних практически стерильных слоях предматерика и в заполнении двух выявленных рвов энеоли-тического времени (рис. 1: объекты 16 и 167 ). Единственный сохранившийся участок культурного слоя площадью примерно 2 × 2 м и толщиной до 0,2 м исследован в западной части раскопа, к западу от объекта 167. Именно из этого участка происходят два шила, обогащенная медная руда и несколько фрагментов неорнаментированных стенок сосудов с примесью раковины. Причем шилья находились непосредственно над россыпью руды.

Всего коллекция поселения энеолитического времени насчитывает около 300 предметов, из них: орнаментированных фрагментов керамики – 15, в т. ч. венчиков 9, неорнаментированных венчиков – 23. Керамические изделия представлены двумя фрагментированными очажными подставками. Предметов из кремня всего 43, в их числе: заготовок нуклеусов – 2, нуклеусов – 3, нуклевид-ных обломков – 4, пластин и их фрагментов – 6, осколков и отщепов – 28. Два предмета сделаны из кварцита: наконечник копья и крупный скребок. Изделий из кости 3 (две проколки и черешковый наконечник), но их хронологическая позиция под вопросом. Также коллекция включает два уже упоминавшихся медных шила и россыпь (0,5 кг) кусочков обогащенной медной руды.

Керамика. Целых форм не было найдено, а сама коллекция недостаточно многочисленная, поэтому охарактеризовать ее можно лишь обобщенно. Всего нами учтены примеси в тесте 205 крупных и средних фрагментов при общем числе коллекции около 300 обломков керамики. Минимальное число сосудов в собранной коллекции можно примерно оценить в 70 экз.

95 % керамики имеет примесь толченой раковины в тесте. Раковина встречается как мелкодробленая, видимо, просеянная, так и разноразмерная – крупная и мелкая. При анализе сочетания примесей нами выявлено 10 рецептур для примешивания отощителей в глиняное тесто: 1) с ракушкой (36 %); 2) с ракушкой и малым количеством шамота (20 %); 3) с ракушкой и песком (9 %); 4) с ракушкой и крупным светлым шамотом (12 %); 5) с ракушкой, песком и малым количеством шамота (17 %); 6) с ракушкой и кровавиком (0,5 %); 7) с шамотом и песком (1,5 %); 8) с песком (1,5 %); 9) тонкоотмученное тесто с ракушкой (2 %); 10) тонкоотмученное тесто без примесей (0,5 %).

Примесь красных частиц в керамике атрибутирована нами как шамот, поскольку они встречаются только на поверхности, а не в середине черепка (кроме одного экземпляра, где имеется примесь красящего минерала – «кровавика»). Керамика без ракушки в тесте происходит в т. ч. из закрытых комплексов (объекты 16 и 167), а также из слоя непотревоженного предматерика (пласты 5–6). Пропорционально ее могло быть больше, но она трудноотличима от разнообразной лепной керамики античного времени. В шести фрагментах с отощителями теста рецептуры № 5 (ракушка, песок и малое количество шамота) прослежена пустота в изломе, оставшаяся, по-видимому, после выгорания органической примеси.

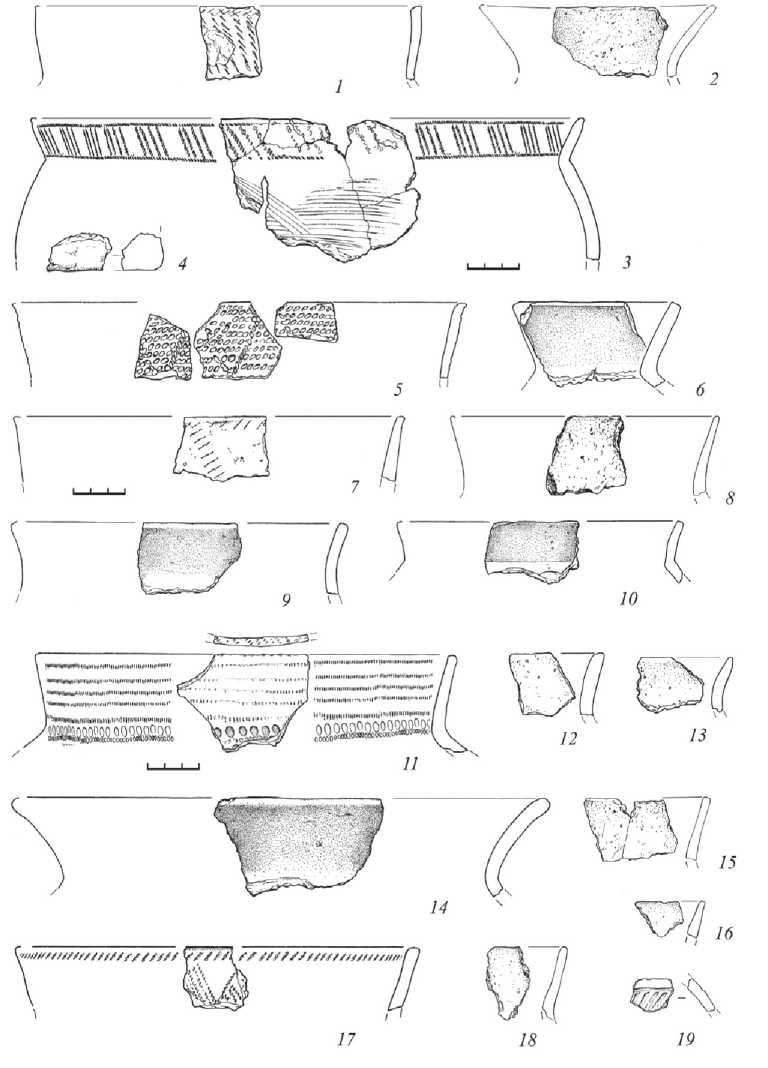

На основе корреляции состава отощителя и толщины стенок сосудов можно сделать некоторые выводы о применявшейся технологии. Сосуды только с ракушкой имеют в основной массе толщину стенок 0,6–1,0 мм. Такой отощитель применялся для изготовления средних и крупных сосудов. Для изготовления крупных, но тонкостенных сосудов использовались комбинированные отощи-тели с песком и шамотом (см., например, рис. 2: 2, 3, 6, 14 ). Примесь ракушки и песка (см., например, рис. 2: 5 ) либо только песка (см., например, рис. 2: 1 ) применялась для изготовления небольших тонкостенных подлощенных сосудов. В целом, несмотря на некоторую сложность составов отощителей, они отличаются хорошей подготовкой (просеиванием) и единой рецептурой приготовления со схожими пропорциями смешивания компонентов.

Внутренние поверхности всех сосудов имеют следы заглаживания шпателем, имевшим 2–4 зуба. Внешние поверхности либо грубо заглажены, в т. ч. шпателем, либо слабо залощены. Обжиг неравномерный, по-видимому, костровой. Цвет поверхности – от черного до охристого, но чаще всего серый и коричневый.

Венчики сосудов средневысокие (3–6 см), отогнутые, создающие желобчатое горло, два реконструируются как сильно отогнутые (рис. 2: 2, 14 ). Плечи сосудов невыраженные, тулова округлые. Профили почти всех сосудов можно реконструировать как S-образные. Коллекция характеризуется очень неравномерным распределением толщин стенок сосудов – верхние части тоньше, нижние толще. Соответственно этот параметр очень сильно зависит от той части сосуда, с которой происходит фрагмент. Донца крупных сосудов не найдены, но, по аналогии с находками с Константиновского поселения, они должны были быть как округлые, так и приостренные. Имеются одно донце небольшого сосуда (рис. 3: 17 ) округлой формы и фрагмент плоского донца (рис. 2: 4 ). Среди венчиков выделяется фрагмент, профиль которого позволяет реконструировать

Рис. 2. Темерницкое городище. Энеолитическая керамика

1–19 – реконструкции лепных сосудов

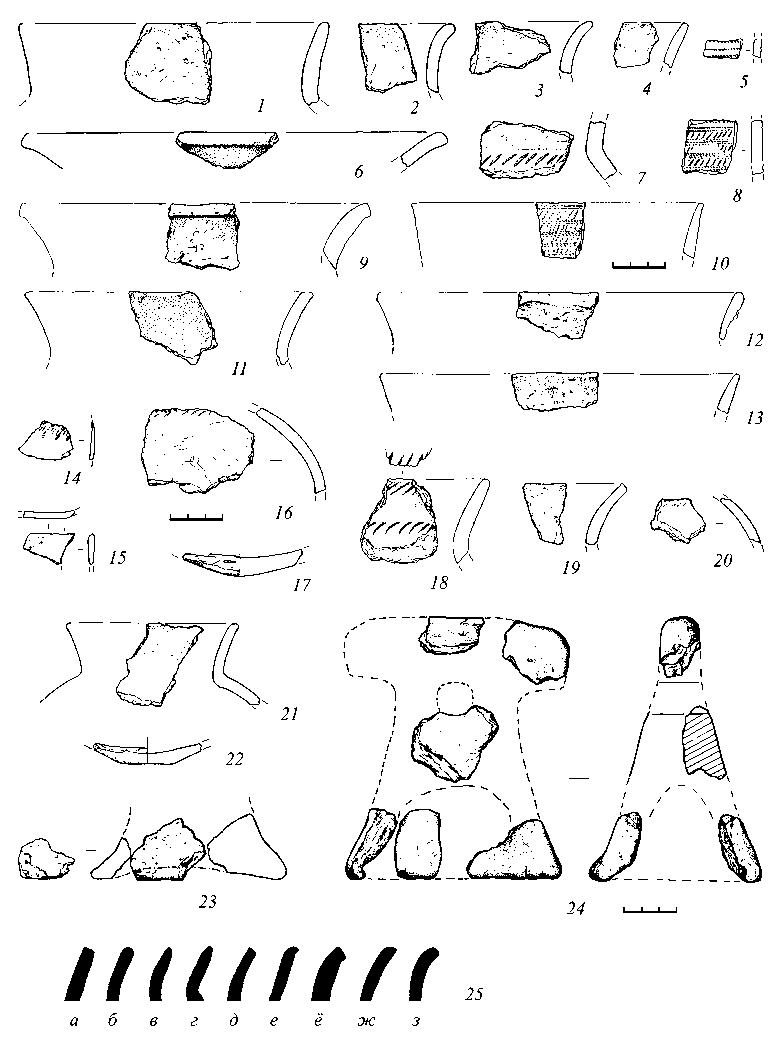

Рис. 3. Темерницкое городище. Энеолитическая керамика

1–20 – реконструкции лепных сосудов; 21, 22 – керамика майкопского типа; 23, 24 – фрагменты очажных подставок; 25 – типы закраин устьев венчиков сосуд как миску (рис. 3: 6). Один фрагмент стенки с отслоившейся внешней вогнутой поверхностью мы считаем прилепом ручки.

Отдельно необходимо охарактеризовать закраины устьев сосудов, среди которых можно выделить 9 форм (рис. 3: 25 ): а – прямосрезанный прямоугольный; б – скругленный; в – симметрично приостренный; г – приостренный с выделенным краем; д – скругленный с наплывом внутри; е – скругленный с наплывом снаружи; ё – кососрезанный с наплывом снаружи; ж – кососрезанный внутрь; з – скругленный с сильно отогнутым краем.

28 % венчиков орнаментировано, на других частях сосудов орнаментация не наносилась, кроме трех случаев нанесения «ёлочки» по плечику (рис. 3: 14, 16, 20 ). Соответственно, на туловах и придонных частях сосудов орнамент отсутствовал. На фрагментах 7 сосудов нанесен крупный и мелкий шнуровые орнаменты (рис. 2: 3, 5, 11, 17 ; 3: 5, 8, 10 ), на 8 фрагментах – оттиски тонкого трезубого штампа (рис. 2: 1, 7, 11, 17 ; 3: 8, 10, 14, 20 ), на трех – оттиски палочки или лопаточки (рис. 2: 2 ; 3: 7, 18 ). В одном случае по горлу нанесены круглые вдавления (рис. 2: 11 ). У этого же сосуда закраина устья орнаментирована косыми насечками зубчатого штампа, т. е. он украшен тремя разными способами. Комбинации из двух типов орнаментации встречены на 4 сосудах. Один сосуд орнаментирован прочерчиванием (рис. 2: 19 ).

72 % венчиков не орнаментированы, но они содержат существенную морфологическую информацию. По ним и по орнаментированным венчикам можно выделить две группы: 1) сильно отогнутые (рис. 2: 2, 3, 6, 14 ; 3: 2, 3, 6, 9, 11, 18, 19 ); 2) слабо отогнутые (рис. 2: 1, 4, 5, 7–13, 15–18 ; 3: 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 ).

Среди коллекции удалось выделить один фрагмент венчика и одно небольшое плоское донце, которые по профилю и качественному обжигу можно отнести к керамике майкопского типа (рис. 3: 21, 22 ). Сосуды охристого и желтоватого цвета, в изломе черепок трехслойный, внутренние и внешние поверхностные слои одного цвета, средний – темно-серого. Тесто донца тонкоотмученное, с примесью песка, тесто венчика также тонкоотмученное, но с примесью толченой раковины. Как и у большинства найденных на Нижнем Дону сосудов майкопского типа (Курганные погребения…, 2014. С. 163, 184, 334), край венчика сильно поврежден сколами от длительного использования.

Встречены фрагменты керамических предметов: 1) плоский тонкостенный, со слабой изогнутостью края, с примесью мелкого песка (рис. 3: 15 ); 2) три фрагмента от полнотелой очажной подставки с обильной примесью ракушки в тесте (рис. 3: 23 ); 3) 10 фрагментов пустотелой очажной подставки с небольшой примесью толченой раковины. Последний предмет удалось реконструировать (рис. 3: 24 ).

Кремень. На площади раскопок Темерницкого городища собрана представительная коллекция изделий из кремня. Ввиду интенсивной хозяйственной деятельности на городище в античное время только 8 предметов происходят из нижних пластов раскопок: небольшие пластины (рис. 4: 6, 7 ), отщепы с негативами пластин (рис. 4: 18, 20 ), пластинчатые отщепы (рис. 4: 19, 21 ) найдены в пластах 4 и 6. Основная часть находок происходит из поздних ям и построек. Несколько крупных кремневых отщепов энеолитического времени были использованы в античную эпоху в качестве кресал. Между находками есть прямые

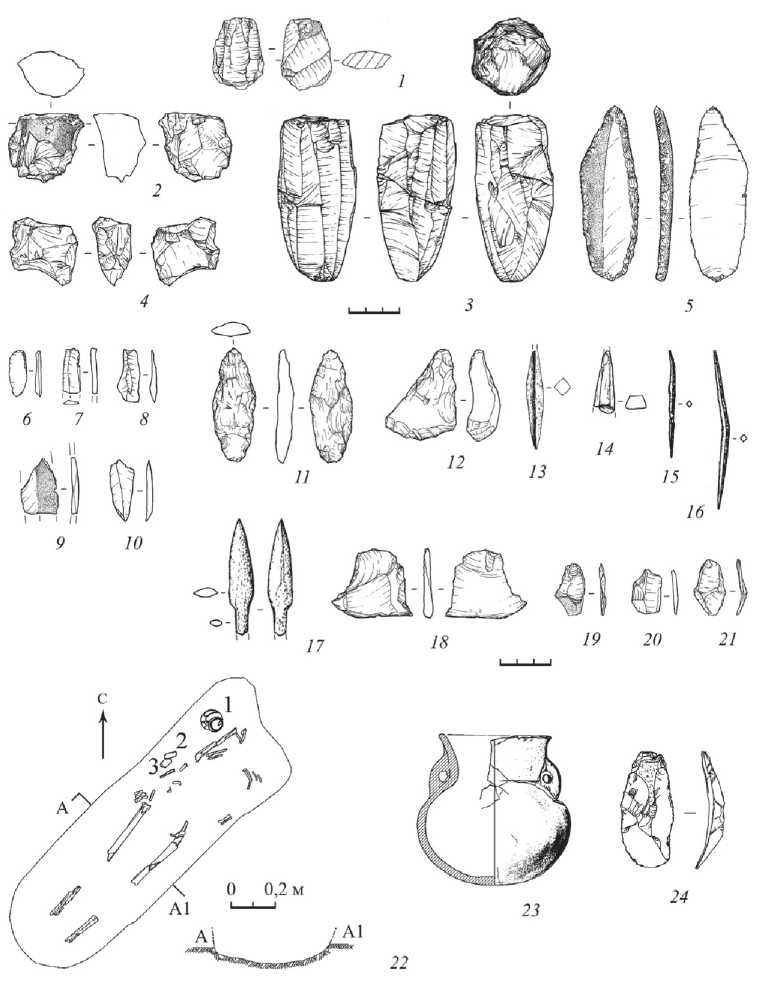

Рис. 4. Темерницкоео городище.

Энеолитический материал и погребение № 10 константиновской культуры

1–4 – пренуклеусы и нуклеусы; 5–10 – пластины и фрагменты; 11 – наконечник копья: 12 – скребок; 13 – шило; 14 – проколка; 15, 16 – шилья; 17 – наконечник стрелы; 18–21 – отщепы с негативами пластин; 22–24 – погр. № 10 и его инвентарь

1–10, 18–21, 24 – кремень; 11, 12 – кварцит; 13, 14, 17 – кость; 15, 16 – медь

соответствия: фрагмент пластины из пласта 4 (рис. 4: 9 ) идентичен по материалу ножу (рис. 4: 5 ), найденному на поверхности первого пласта. По нашему мнению, призматический нуклеус (рис. 4: 3 ) по материалу и технике снятий не входит в противоречие с прочими находками поселения.

По цвету кремень довольно разнообразен. Пластины, пластинчатые отще-пы, призматический нуклеус и часть осколков изготовлены из полупрозрачного темно-серого и коричневого кремня с белесыми включениями. Одна пластинка из прозрачного светло-коричневатого кремня (рис. 4: 7 ). Заготовки небольших нуклеусов и основная часть отщепов и осколков выполнены из матового кремня темно-серого, коричневого и серого цветов. Пластины и пластинки двугранные, с выраженными ударными бугорками. Нож на крупной пластине с естественной гранью имеет слабовыраженный ударный бугорок, что свидетельствует о применении техники усиленного отжима (рис. 4: 5 ). Также в коллекции имеется отбойник на преформе (рис. 4: 2 ).

Немногочисленная коллекция кремневых находок не содержит кремневых наконечников стрел. Однако имеется наконечник копья из кварцита (рис. 4: 11 ). Предмет сильно обожжен, имеет красный цвет. Края лезвия сильно повреждены. Наконечник копья изготовлен двусторонней обработкой с помощью довольно грубой оббивки. Кроме того, из кварцита изготовлен найденный в пласте 4 крупный скребок (рис. 4: 12 ). Рабочее лезвие оформлено крупной крутой ретушью.

На памятнике найдены костяное шило с квадратным сечением и фрагмент схожей с ним проколки с трапециевидным сечением (рис. 4: 13, 14 ), а также костяной черешковый наконечник иволистной формы. Датировка этих предметов, особенно наконечника, неясна, однако они не имеют аналогий в слое меотского времени. Находок иного времени на городище не найдено, поэтому, с некоторой вероятностью, костяной наконечник может относиться ко времени бытования константиновской культуры.

На единственном участке сохранившегося культурного слоя, к западу от объекта 167, обнаружены два медных шила квадратного сечения (рис. 4: 15, 16 ). Непосредственно под шильями расчищена россыпь медной руды, залегавшая совместно с фрагментами стенок энеолитической керамики.

С культурным слоем энеолитического поселения связано два исследованных объекта (№ 16 и 167). Объект 16 представлял собой небольшой ров, ориентированный по линии север – юг (рис. 1) и прослеженный не полностью, южная его часть уходила в южный борт раскопа. Ширина рва – от 1,1 м до 2,2 м, прослеженная глубина – до 0,6 м от поверхности материка. Объект 167 схож с вышеописанным рвом и проходит параллельно ему, в 34 м к западу (рис. 1). Он также прослежен не полностью, южная и северная части рва уходили в борта раскопа. Ширина рва – от 2,3 до 4,0 м, а прослеженная глубина – до 0,75 м от поверхности материка. В заполнении рва найдены фрагменты орнаментированной керамики (рис. 3: 8, 10 ).

Описанные объекты на поселениях энеолита нижнедонского региона выявлены впервые. Расстояние между траншеями (объекты 16 и 167) составляет 36 м. Их заполнение представляло собой неповрежденный культурный слой энеолити-ческого времени без примеси находок эпохи античности. Предназначение рвов не установлено, в т. ч. по причине того, что отвалы из них не сохранились. Валы могли бы свидетельствовать об оборонительном либо хозяйственном назначении.

По совокупности технологических, морфологических и орнаментальных признаков керамики материалы энеолитического слоя Темерницкого городища можно с уверенностью отнести к константиновской культуре. Помимо эпоним-ного поселения наиболее близки к найденным материалы нижнего горизонта Ливенцовского поселения ( Файферт , 2016. С. 58). Также прямым аналогом для данных материалов является слой 6 поселения Раздорское I ( Кияшко , 1987. С. 76). Таким образом, энеолитический слой Темерницкого городища можно атрибутировать ранним этапом константиновской культуры Нижнего Подонья.

Наиболее ярким признаком, позволяющим отнести слой Темерницкого городища именно к константиновской культуре, является орнаментация керамики. Инструменты, приемы и композиции орнамента не оставляют сомнений в такой атрибуции. Кроме того, отмечены весьма специфичные композиции из мелковитого шнура на высоких венчиках маленьких сосудов (рис. 3: 8, 10 ), имеющие прямые аналогии в материалах всех константиновских памятников.

Между тем, найденные материалы имеют и существенные отличия от Константиновского поселения.

– Примеси керамики на Константиновском поселении распределяются в соотношении: 70,5 % – крупная толченая раковина с волокнистой органической примесью, 21,3 % песок, иногда с примесью мелкоизмельченной ракушки, 8,2 % – без примеси, иногда примесь слюды либо кровавика. На рассматриваемом памятнике 95 % керамики содержит примесь ракушки. Органическая примесь встречена у 6 фрагментов (3 %). Энеолитическая керамика хорошо отличима от меотской, кроме того, найдены участки непотревоженного культурного слоя. Исходя из этого, эти данные по примесям можно признать достоверными.

– Около 50 % венчиков сосудов Константиновского поселения имеют либо кососрезанный внутрь край устья, который делает внешний край приостренным, либо отогнутый, создающий уступ. Прямые округлые края венчиков встречаются реже, чем в темерницкой коллекции, где последние абсолютно преобладают.

– Отличительной особенностью коллекции является симметрия и непрерывность орнамента на всех сосудах кроме одного (рис. 2: 17 ). По этим параметрам она отличается от керамики Константиновского поселения. Мы полагаем, что причина наблюдаемой картины в хронологической разнице – по морфологическим параметрам керамика Темерницкого поселения относится к раннему этапу культуры.

– Кремневая индустрия Темерницкого поселения пластинчатая, отсутствуют крупные отщепы и двусторонннеобработанные заготовки. Исключением является кварцитовый наконечник (рис. 4: 11 ). Напротив, индустрия Константиновского поселения основана на отщепах и бифасах. Пластины использовались, но составляли лишь 2,7 % заготовок.

Указанные отличия, по нашему мнению, вызваны как более ранним хронологическим положением памятника, так и локальными внутрикультурными факторами. Несомненным является влияние географического положения, особенно доступ к качественному халцедоновому кремню Южного Донбасса. Так, ближайшие выходы кремня в бассейне реки Тузлов отдалены от Темерницкого городища всего лишь на 40 км. А широкое его распространение в указанном регионе почти исключает возможность перекрытия доступа к сырью.

Рассмотренную керамическую коллекцию можно сопоставить с керамикой погребений константиновской культуры: Кастырский VIII, к. 3, п. 9; Танькин, к. 2, п. 9; Сладковский, к. 26, п. 9 (Курганные погребения…, 2014. С. 177, 192, 209). Для приведенных аналогий также характерны зауженное горло, отогнутый венчик, скругленная закраина устья.

К исследованным материалам энеолитического времени Темерницкого городища хронологически близким является погребение, обнаруженное на территории грунтового некрополя Темерницкого городища (рис. 1: 3 ). Форма могильной ямы полностью не прослежена (рис. 4: 22 ). Костяк лежал вытянуто на спине, головой на северо-восток. Инвентарь представлен круглодонным красноглиняным горшочком с двумя вертикальными петельчатыми ручками и кремневым ножом на пластинчатом отщепе с желвачной коркой (рис. 4: 23, 24 ). Тесто сосуда тонкоотмученное с примесью мелкого песка, поверхность коричнево-оранжевого цвета, в изломе – серо-желтого. По морфологии и тесту данному сосуду близок фрагмент с поселения (рис. 3: 21 ). Около кремневого ножа находилось подпрямоугольное скопление охры. Хотя насыпь не сохранилась, надо полагать, погребение было совершено в кургане.

Обряд погребения является обычным для рассматриваемой территории. Ранее опубликованы прямые аналогии для этого комплекса с сосудами майкопского типа: Богоявленовский I, к. 26, п. 30; Вертолетное поле, к. 1, п. 8; Олимпиадовский курган; Нижне-Гниловской, п. 1 (Курганные погребения…, 2014. С. 50, 53, 55, 184).

Находки из металла проанализированы на микрофлуоресцентном рентгеновском спектрометре M4 Tornado (Bruker) в Международном исследовательском институте интеллектуальных материалов Южного федерального университета. Проведенный анализ позволил прийти к интересным результатам. Всего сделано 23 измерения. В работе использовано шило, плоская капля металла, медная руда, первоначально принятая за шлаки.

Результаты анализа (табл. 1):

-

1. Шило состоит из меди (80–90 %) с примесями мышьяка (около 1 %), иных металлов и окислителей. Поверхность имеет бóльшее содержание мышьяка (см. табл.1), что свидетельствует об искусственном легировании меди этим металлом ( Рындина , 2002). Значительное содержание алюминия и кремния в виде оксидов говорит о низкой пластичности металла. Измерения показывают невысокий уровень металлургии.

-

2. Капля металла по составу почти идентична шилу.

-

3. Руда оказалась с большим содержанием меди у поверхности (42 %), что должно свидетельствовать о ее предварительном обогащении. Такую руду могли перемещать на большие расстояния наравне с медью. Источник происхождения руды неясен, отметим наличие примеси серы, что не исключает использование медистых песчаников Донбасса.

-

4. Проведенный анализ позволил исключить из энеолитической коллекции фрагменты 3 лепных льячек с наплавленным металлом. Первоначально они были отнесены к энеолиту из-за находки одного из фрагментов в смешанном слое совместно с лепной керамикой с ракушкой. Они содержали большую примесь олова (27–48 %), что позволяет уверенно отнести их ко времени функционирования городища в I–III вв. н. э.

Таблица 1. Элементный состав металлических изделий на медной основе (в вес. %)

|

^1 |

o' |

о |

о |

о |

о |

о |

о |

о. |

|||||||||||||||

|

о |

ОО |

о |

сч |

ГС |

о |

о |

о |

”„ |

о |

ГС |

об |

||||||||||||

|

p- |

о |

о |

о |

о. |

об |

R |

о |

m |

Г$ |

о |

m |

||||||||||||

|

с s |

o' |

о. |

о |

3 |

о |

о |

3 |

||||||||||||||||

|

о |

о |

о |

ГП |

сч |

о |

S |

ОО |

^ |

о |

o' |

|||||||||||||

|

> |

s„ |

о |

|||||||||||||||||||||

|

H |

о |

о |

о. |

о |

|||||||||||||||||||

|

ce U |

оо |

ГС |

о |

о |

СЧ |

о. |

о |

о |

оо |

о. |

о. |

R |

о. |

Я |

S |

||||||||

|

се Z |

о |

m |

О' |

о' |

ч |

ч |

|||||||||||||||||

|

и |

о. |

о |

ОО |

R |

^ |

о |

|||||||||||||||||

|

< |

о |

о |

о |

о. |

ч |

о |

оо |

||||||||||||||||

|

S |

о |

о. |

з. |

||||||||||||||||||||

|

M) |

о |

о |

|||||||||||||||||||||

|

ОО |

о |

о |

о |

'Ч |

s„ |

о |

о |

р |

о |

о |

о |

о |

R |

||||||||||

|

< |

о |

?i |

оо |

о |

о |

o' |

о |

о |

о |

о |

ОО |

о |

о |

о |

|||||||||

|

9- |

о |

о |

o' |

||||||||||||||||||||

|

с ю |

оо |

ОО |

|||||||||||||||||||||

|

= и |

р |

ОО |

3 |

3 |

о |

о |

о |

о |

ОО |

о |

О' |

г? |

s' |

ОО |

о? |

ГС |

|||||||

|

се к Г О Н |

1—1 |

сч |

гс |

сч |

гс |

сч |

m |

сч |

ГС |

сч |

ГС |

сч |

сч |

сч |

ГС |

||||||||

|

се to о а К |

& е5 |

& е5 |

СУ S 5 |

сУ S 5 |

S 5 |

И 5 |

сУ |

||||||||||||||||

|

h О Я ч о к |

о ir и п| |

И S |

к се Я рц S |

К 8 “ се |

|||||||||||||||||||

Для указания источника медной руды пока недостаточно данных. Наличие примеси серы позволяет предполагать возможность использования медистых песчаников Бахмутской котловины Донбасса (200 км от памятника). Использование же географически более близких (90 км) полиметалических руд Нагольного кряжа Южного Донбасса (бассейн р. Миус) маловероятно из-за отсутствия примесей серебра, цинка и свинца. Версии о местном происхождении сырья не противоречит наличие примеси мышьяка, поскольку вместе с медной рудой в Бахмутской котловине имеется арсенопирит и реальгар, добавление которых в руду позволяет легировать медь ( Кравец, Татаринов , 1996). Как показывают исследования, добавление в руду арсенопирита дает содержание мышьяка 0,2– 1,0 %. К сожалению, проведенный анализ не позволяет судить о содержании сурьмы.

Таким образом, в результате исследований 2017–2018 гг. на Нижнем Дону было открыто новое поселение константиновской культуры, на котором были обнаружены металлические изделия, одни из древнейших в этом регионе.

Список литературы Материалы константиновской культуры с территории Темерницкого городища

- Кияшко В. Я., 1987. Многослойное поселение Раздорское I на Нижнем Дону // КСИА. № 192. С. 73–80.

- Кравец Д. П., Татаринов С. И., 1996. К вопросу о металлургии племен донецкой катакомбной культуры // Северо-Восточное Приазовье в системе евразийских древностей (энеолит – бронзовый век): материалы Междунар. конференции. Донецк: Донецкий ун-т. Ч. 1. С. 51–54.

- Курганные погребения раннего бронзового века Нижнего Подонья (свод археологических источников) / Сост. А. В. Файферт. Ростов-на-Дону, 2014. 500 с.

- Рындина Н. В., 2002. Феномен «серебристых» покрытий на изделиях из мышьяковых сплавов раннего бронзового века (юг Восточной Европы) // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н. э. – V век н. э.): докл. науч. конф. / Отв. ред. Е. В. Яровой. Тирасполь. С. 92–95.

- Файферт А. В., 2016. О культурно-хронологической принадлежности материалов энеолита и раннего бронзового века Левенцовского поселения // Внешние и внутренние связи степных (скотоводческих) культур Восточной Европы в энеолите и бронзовом веке (V–II тыс. до н. э.): круглый стол, посвящ. 80-летию со дня рождения С. Н. Братченко (Санкт-Петербург, 14–15 ноября 2016 г.): материалы / Ред. В. А. Алекшин. СПб.: ИИМК РАН. С. 57–59.