Материалы неолита-энеолита стоянки Долгая-1 (южные районы Нижнего Притомья)

Автор: Марочкин Алексей Геннадьевич, Юракова Алена Юрьевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время наиболее полным источником по хроностратиграфии юга Нижнего Притомья являются материалы стоянки Долгая1 (неолит-палеометалл-Средневековье). Представленная работа посвящена интерпретации неолитических и энеолитических находок, что особенно актуально в силу малоизученности этих периодов в западносибирской лесостепи. Приведена типолого-морфологическая характеристика керамических комплексов развитого неолита и позднего неолита-энеолита со стоянки Долгая-1, определены их культурная принадлежность и хронология. С опорой на радиоуглеродные датировки обоснован абсолютный возраст кипринско-ирбинсконовокусковского культурного массива в рамках конца V - начала IV тыс. до н. э. Вновь обозначена и аргументирована необходимость «удревнения» игрековских комплексов Томского Приобья и синхронизации их с ирбинско-новокусковскими комплексами позднего неолита-энеолита. Предложена культурно-хронологическая схема неолита и позднего неолита-энеолита севера Кузнецкой котловины и южных районов Нижнего Притомья. Полученные данные существенно дополняют знания о специфике историко-культурных процессов V-IV тыс. до н. э., происходивших на востоке Верхнеобского региона.

Нижнее притомье, верхнее приобье, керамические комплексы, развитый неолит, поздний неолит, энеолит, каменный инвентарь, культурная атрибуция, долгая-1

Короткий адрес: https://sciup.org/147219035

IDR: 147219035 | УДК: 902.01:902.6

Текст научной статьи Материалы неолита-энеолита стоянки Долгая-1 (южные районы Нижнего Притомья)

Разновременная стоянка Долгая-1 расположена в устье небольшой одноименной речки, правого притока р. Томь. Широкий хронологический диапазон находок со стоянки позволил сформировать первую для южных нижнетомских районов хроностратиграфиче-скую колонку [Бобров, Марочкин, 2010]. Настоящая статья посвящена интерпретации наиболее ранних комплексов памятника: находок эпох неолита и энеолита (раннего металла). Они малочисленны – 15 сосудов, но выразительны и являются первыми известными материалами этого времени на юге Нижнего Притомья. Полученные данные особенно актуальны в свете слабой изученности неолита и энеолита лесостепной зоны Западной Сибири [Молодин, Бобров, 1999].

Ранние комплексы стратиграфически привязаны к нижним горизонтам слоя, но иногда залегали на одном уровне с самусьскими и ирменскими материалами. Последнее обстоятельство можно объяснить более поздними механическими нарушениями слоя антропогенного и природного характера. Планиграфи-чески зафиксированы небольшие локальные скопления находок, но без четкой закономерности. Наиболее значим сравнительно-типологический анализ полученной керамики, морфологическое разнообразие которой позволяет говорить о нескольких группах посуды.

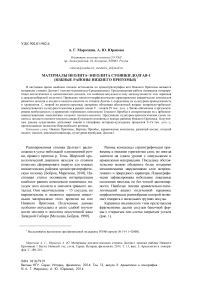

Керамика изылинского типа представлена фрагментами десяти сосудов баночной формы с открытым или слегка закрытым устьем (рис. 1).

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-11-42008).

Марочкин А. Г., Юракова А. Ю. Материалы неолита-энеолита стоянки Долгая-1 (южные районы Нижнего Притомья) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 189-201.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 3: Археология и этнография

Рис . 1 . Керамика развитого неолита со стоянки Долгая-1 (первая хронологическая группа)

Срез венчика прямой или волнистый, имеет внутреннее утолщение. Декорирована вся внешняя поверхность, а также срез и внутренняя сторона венчика. В орнаменте преобладают прочерченные волны-зигзаги (рис. 1, 1–3, 5, 6, 9, 10 ) и отступающе-накольчатые прямые линии (рис. 1, 4, 7, 8, 11, 14–16 ). Характерны также крупные овальные наколы-ямки, сгруппированные в прямой пояс (рис. 1, 7, 11–13 ) или в шахматном порядке (рис. 1, 3 ), линии разреженных округлых (рис. 1, 1, 5, 16, 19 ) и семечковидных (рис. 1, 17) наколов. На некоторых фрагментах тулова представлены «взаимопроникающие» области из горизонтальных и вертикальных рядов близко поставленных отступающих наколов (рис. 1, 8 ). Единственный фрагмент днища (рис. 1, 10 ) говорит о плоскодонном характере посуды.

Обладающая выраженным морфологическим своеобразием, керамика этого типа находит близкие аналогии в материалах неолитических поселений Барнаульско-Новосибирского Приобья: Крохалевка-4 [Полосьмак, 1979. С. 66–74; Молодин, Полосьмак, 1980]; Изылы-2, Линево-4, Иня-3 и Иня-11 [Зах, 2003. С. 36–64]; Иня III (Топтушка) [Кирю- шин и др., 2001. С. 79]. Схожая керамика зафиксирована на севере Нижнего Притомья, в материалах поселения Самусь IV, стоянок Петровский Бор и Чердашный Лог [Рудковский, 2005а; 2005б; 2007]. В литературе представлено несколько точек зрения на ее культурно-хронологическую атрибуцию.

Н. В. Полосьмак на материалах поселений Крохалевка-4 и Крохалевка-4а обосновала принадлежность подобной посуды к завья-ловскому (раннему) этапу барнаульско-новосибирского локального варианта верхнеобской неолитической культуры (далее – ВНК). Следует, однако, учитывать, что в основу доказательной базы ею было положено контекстуальное единство двух морфологических групп керамики, т. е. доказывалась не их типологическая идентичность, а синхронность в рамках завьяловского этапа [1979. С. 71]. Позднее, с опорой на расширенный круг источников, подобная керамика выделена В. А. Захом в самостоятельный изылинский тип, характеризующий одноименный ранний этап ВНК [1988]. Однако отрицание В. А. Захом собственно завьялов-ского типа посуды, а следовательно, и за-вьяловского этапа ВНК [2003. С. 112] в силу изначально обозначенной типологической дихотомии кажется излишне категоричным, на что справедливо указывает В. В. Бобров [1998. С. 57]. Некоторые специалисты предлагают решать проблему соотношения собственно завьяловских и изылинских древностей в русле территориально-ландшафтной дифференциации типов, соотнося изылин-ские памятники в первую очередь с лесной зоной Верхнего Приобья [Косарев, 1996. С. 265–266]. На современном уровне знаний такой подход вполне обоснован.

В северной части изылинского ареала (Нижнее Притомье) И. В. Рудковским выделен петровоборский тип неолитической посуды [2005а; 2005б; 2007]. По мнению автора, петровоборская керамика типологически близка к боборыкинской посуде лесного Зауралья и маркирует «ранее не известную фазу добронзовой эпохи пока еще не очерченной территории Западной Сибири» [Рудковский, 2005б. С. 272]. По материалам Чердашного Лога автор говорит о двух одновременных группах неолитической керамики, «вполне вероятно, представляющих в Приобье ту же двухлинейную синхронию, что и козловско-боборыкинская в Зауралье» [Рудковский, 2007. С. 100]. Одну из этих групп, как считает исследователь, маркируют «остродонность, отступающе-накольчатая техника, глубокие крупные вдавления круглой, овальной и семячковидной формы». Аналогии ей И. В. Рудковский видит в широком круге неолитических комплексов Зауралья и Приобья 1. Другая группа, собственно «петровоборская», характеризуется плоскодонными сосудами с обязательным элементом орнамента в виде протащенной горизонтальной волны или горизонтального зигзага [Там же]. С нашей точки зрения, говорить о типологическом разделении петровоборских и изылинских комплексов следует очень осторожно. «Петровоборские» черты (горизонтальная волна, зигзаг) устойчиво присутствуют в орнаментике изылинских серий, что характерно и для подобной керамики стоянки Долгая-1, имеющей к тому же плоское дно.

Таким образом, мы находим данную группу керамики Долгой-1 идентичной изы-линским материалам Новосибирского При-обья. К сожалению, абсолютная хронология изылинских комплексов не подтверждена радиоуглеродными датировками. Однако их более ранняя позиция относительно Киприно и Ирбино удостоверяется стратиграфическими наблюдениями на нижнеинских поселениях [Зах, 2003]. Это позволяет рассматривать изылинский комплекс Долгой-1 в рамках первой хронологической группы керамики, датировав ее по аналогии с обскими комплексами первой половиной V тыс. до н. э. и соотнеся с ранним этапом развития ВНК (развитый неолит).

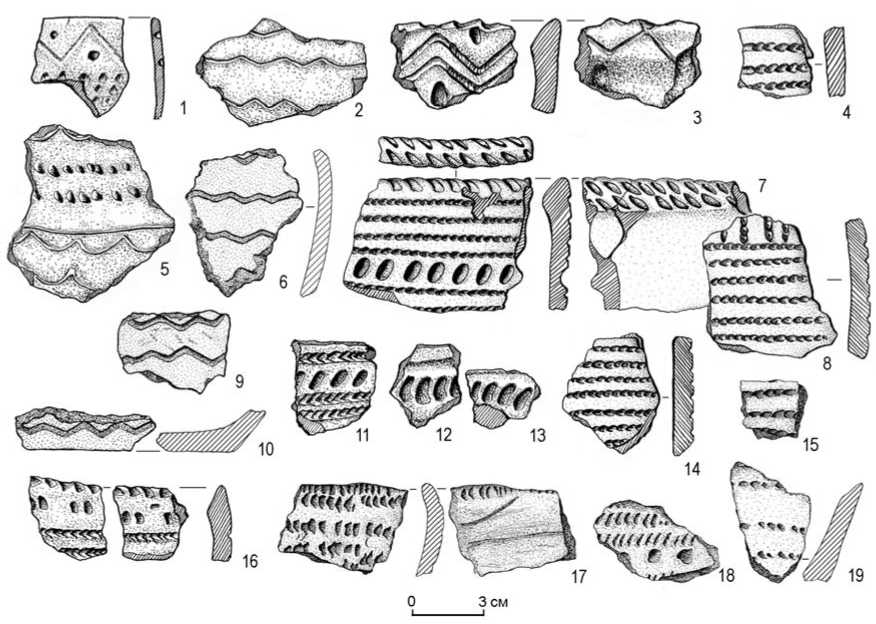

Кипринско-ирбинско-новокусковский комплекс включает остатки четырех сосудов (рис. 2).

Один из них плоскодонный, с орнаментом из косых насечек по срезу венчика. Ту-лово и придонная часть сосуда орнаментированы протащенными горизонтальными волнами, рядами ямочных наколов, поясами оттисков мелкой гребенки (рис. 2, 1–5 ). Подобная орнаментация характерна для керамических комплексов Барнаульско-Новосибирского Приобья, относимых как к ки-принскому (позднему) этапу ВНК, так и к ирбинскому этапу раннего металла [Моло-дин, 1977; Зах, 1988]. Впрочем, резкой типологической границы между кипринскими и ирбинскими комплексами нет, и исследователями подчеркивается их генетическая связь. Примечательно, что М. Ф. Косарев синхронизировал кипринскую посуду с новокусковским энеолитом Томского Приобья [1974. С. 63–64]. Его точка зрения отчасти поддержана специалистами [Кирюшин, 2002; Кирюшин и др., 2010].

Два других сосуда морфологически идентичны, отличаясь друг от друга лишь нюансами декора. Остродонные банки орнаментированы сплошными горизонтальными рядами гладкой качалки (рис. 2, 6–8 ). Индивидуальность сосудам придает группировка ямочных наколов в зоне венчика – в одном случае они расположены «треугольником», в другом образуют спаренные диагонали.

Для еще одного сосуда баночной формы характер дна не установлен (рис. 2, 10 ). Орнамент представлен горизонтальными поясами ямочных наколов. Пояса распределены через равные промежутки по всей поверхности сосуда, а в зоне венчика, помимо этого, фиксируется горизонтальный ряд округлых ямок. По нагару с этого сосуда в Изотопном центре кафедры геологии и геоэкологии РГПУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-

(№№ 1-7,11-20)

Рис . 2 . Керамика и каменный инвентарь позднего неолита – энеолита со стоянки Долгая-1 (вторая хронологическая группа)

Петербург) получена абсолютная дата: SPb-570: 5 200 ± 100 л. н., что при калибровке 2σ дает значение 4 350 BC – 3 750 BC.

Широким кругом аналогий из комплексов Барнаульско-Новосибирского и Томского Приобья достаточно уверенно подтверждается принадлежность данной керамики к ирбинскому типу Барнаульско-Новосибирского Приобья [Косарев, 1981; Зах, 2003; Молодин, 1977; Молодин, Полосьмак, 1980]. Сосуды, орнаментированные «качалкой», вызывают определенные ассоциации с материалами большемысской культуры, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются существенные различия в технике и композиции орнамента (ср.: [Кирюшин, 2002. Рис. 60; Бобров, 2010. Рис. 2]).

Первоначально ирбинские комплексы были отнесены М. Н. Комаровой к неолиту [1956], но позднее, благодаря исследованиям В. И. Молодина [1975; 1977; 1985] и В. А. Заха [1988; 2003; и др.], стали рассматриваться в рамках ирбинского этапа раннего металла Верхнего Приобья. Сравнивая керамические комплексы Новосибирского При-обья и Нижнего Притомья, В. И. Молодин указывал на типологическую и хронологическую близость ирбинских (лесостепных) и новокусковских (лесных) комплексов [Мо-лодин, 1977. С. 42]. В. А. Зах вовсе относит их к единому ирбинскому культурному массиву [2003. С. 147–153].

Таким образом, описываемые сосуды маркируют кипринско-ирбинско-новокусков-ский культурный массив, исторический ареал которого связан с лесостепными районами севера Барнаульско-Новосибирского При-обья и лесными ландшафтами Томско-На-рымского Приобья. Абсолютный возраст ирбинского сосуда синхронизирует выделенный массив с неолитическими могильниками предгорий Алтая и Кузнецкой котловины 2, радиоуглеродные даты которых распределены в рамках 1-й половины IV тыс., а в калиброванном значении – второй половины V – начала IV тыс. до н. э. (см.: [Кунгурова, 2005. С. 57]).

Как в таком случае определять эпохальную принадлежность кипринско-ирбинско-новокусковских комплексов? Учитывая представленную в литературе многовариантность подходов к решению проблемы западносибирского энеолита (обзор см.: [Бобров, 2006]) и отсутствие четких археологических критериев хронологической дифференциации памятников, целесообразно употребление термина «поздний неолит-энеолит». Сложносоставной по характеру, термин должен подчеркнуть условность стадиальной атрибуции памятников на рубеже эпох камня и палеометалла и в то же время сохранить потенциал выявления хронологической динамики, например, в случае с кипринскими и ирбинскими комплексами, что согласуется с их периодизацией в рамках единого типологического пространства [Комарова, 1956. С. 93–98; Молодин, 1977. С. 41]. Схожий подход предлагался и В. А. Захом, определявшим ВНК как неолит-энеолитическую культуру [1985. С. 28]. В целом, эта проблема традиционна для археологии неолита-энеолита Верхнего Приобья. На современном этапе ее иллюстрирует дискуссия относительно эпохального статуса большемысской культуры, относимой Ю. Ф. Кирюшиным к энеолиту [1986; 2002], а В. В. Бобровым – к позднему неолиту [1998; 2010].

Таким образом, на стоянке Долгая-1 ки-принско-ирбинско-новокусковская керамика образует вторую хронологическую группу, датированную концом V – началом IV тыс. до н. э. и относящуюся к позднему неолиту-энеолиту (поздний этап развития ВНК).

Игрековская керамика представлена толстостенным сосудом, украшенным частыми горизонтальными рядами ямочных вдавле-ний (рис. 2, 9 ). К сожалению, форма сосуда не установлена, но четкие орнаментальные аналогии представлены в материалах Томского могильника, Старого мусульманского кладбища, погребения на Батуринском острове, стоянок Игреково-1 и Игреково-2 [Комарова, 1952; Косарев, 1981; Матвеев, 1979; Синицына, 2008]. Изначально датированные поздним неолитом [Комарова, 1952; Матю-щенко, 1973], после работ М. Ф. Косарева комплексы с подобной керамикой стали рассматриваться в рамках игрековского этапа ранней бронзы новокусковской культуры (середина III тыс. до н. э.) [1974; 1981]. В настоящее время такая точка зрения доминирует в научной литературе (см., например: [Петров, 1994; Зах, 2003; Кирюшин, 2004]).

Однако накопленные данные позволяют говорить об «удревнении» Игреково и пересмотре линейной периодизации энеолита и

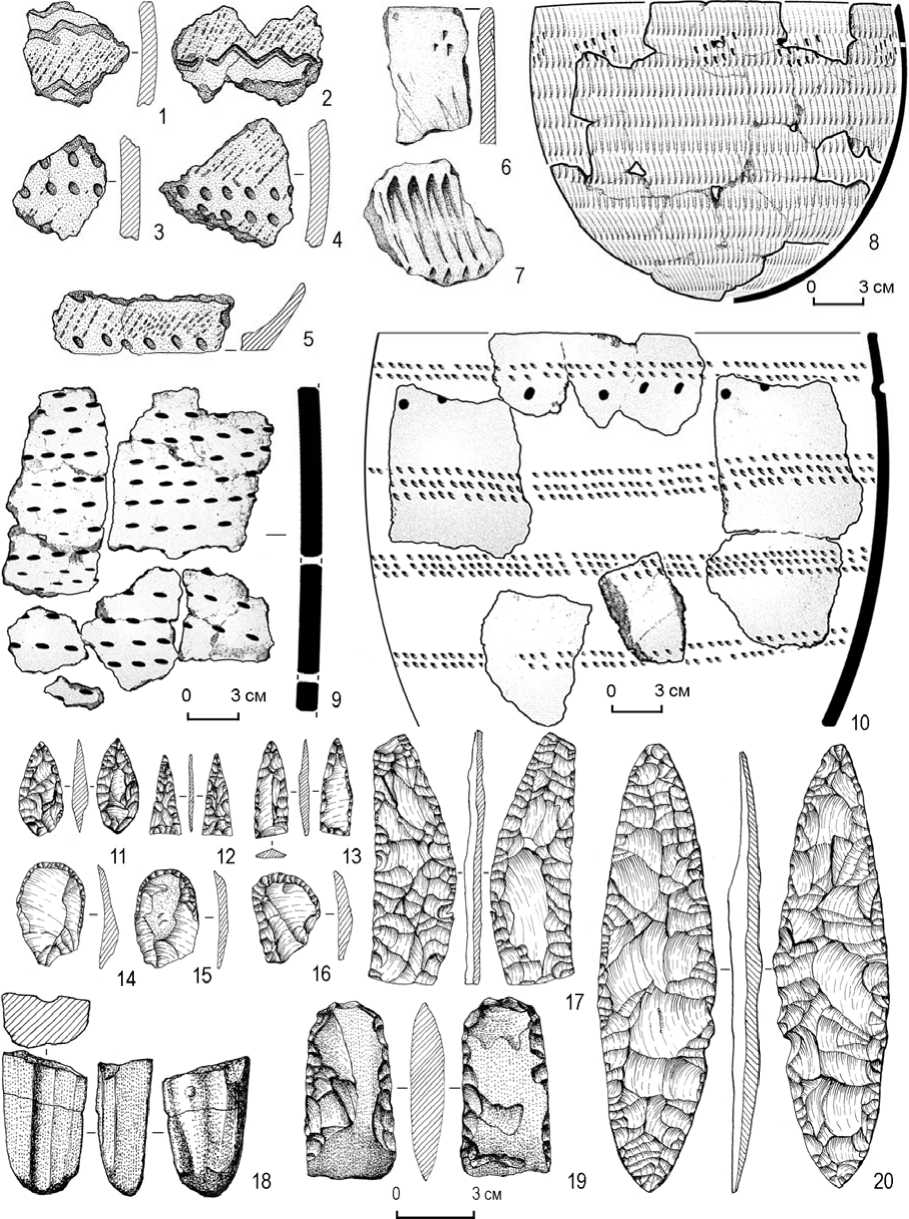

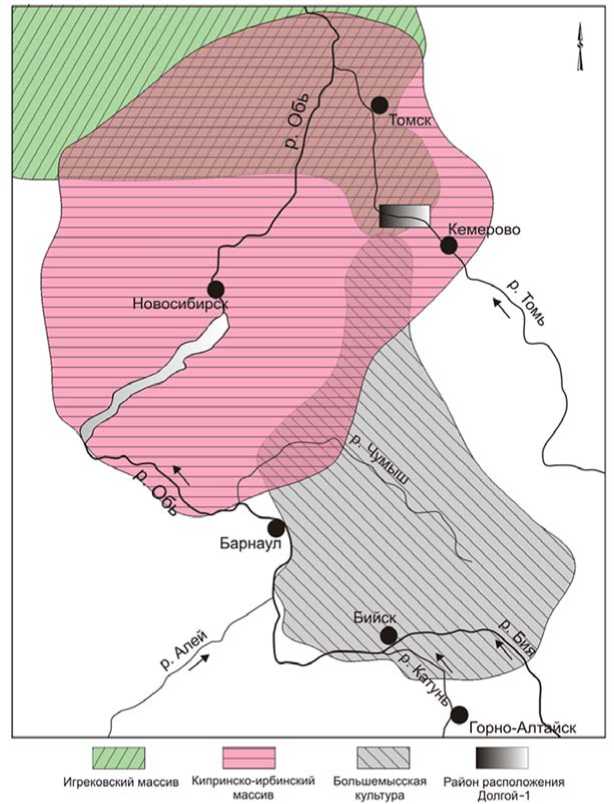

Рис . 3 . Карта-схема культурных ареалов на территории Верхнего Приобья в развитом неолите

ранней бронзы Томско-Нарымского При-обья. Во-первых, Г. В. Синицыной опубликованы радиоуглеродные датировки нагара с сосудов стоянок Игреково-1 и Игреково-2. На основании полученных результатов она выделяет две хронологические группы, самая поздняя из которых не моложе конца V – начала IV тыс. до н. э. [2008. С. 197]. Во-вторых, с выявленной хронологией очень хорошо согласуются радиокарбоновые даты бересты из погребений Старого мусульманского кладбища (середина IV тыс. до н. э.), опубликованные ранее Ю. Ф. Кирюшиным [2004. С. 25]. Если сопоставить абсолютные даты «погребальной» бересты и «поселенческой» керамики, отпадает необходимость контекстуального расчленения могил и сосудов Старого мусульманского кладбища [Там же]. В-третьих, с игрековской культурной общностью В. И. Молодин связыва- ет усть-тартасскую культуру раннего металла Барабинской лесостепи [2001; 2005], верхние даты для которой привязаны к началу III тыс., но целая серия нижних дат относится к середине V тыс. до н. э. [Марченко, 2009]. Следовательно, уместно говорить не о хронологической преемственности ки-принско-ирбинско-новокусковских и игре-ковских комплексов, как предлагалось М. Ф. Косаревым [1974. С. 43–77; 1981. С. 63–76], а об их сосуществовании в лесных ландшафтах Томско-Нарымского При-обья. В данном случае мы присоединяемся к мнению В. И. Молодина [2001. С. 116–117]. На настоящем этапе исследований игреков-ский сосуд Долгой-1 может маркировать южные пределы проникновения игреков-ского населения в Кузнецкую котловину.

Таким образом, игрековская керамика Долгой-1 синстадиальна, а возможно, и

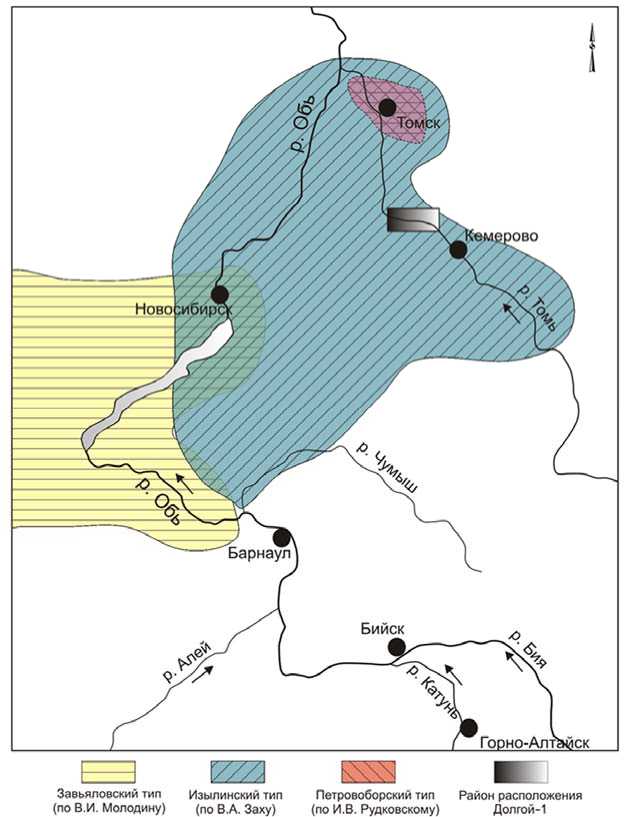

Рис . 4 . Карта-схема культурных ареалов на территории Верхнего Приобья в позднем неолите – энеолите

синхронна представленному на памятнике кипринско-ирбинско-новокусковскому комплексу; наряду с ним она входит во вторую хронологическую группу.

Судя по всему, с этой же группой следует соотнести каменные изделия из нижних горизонтов слоя (рис. 2, 11–20 ). Мы отдаем себе отчет в трудности типологической хронологии отщепов, скребков и наконечников стрел, но некоторые предметы весьма показательны. В первую очередь это крупные клинки-бифасы (рис. 2, 17, 20 ), находящие аналогии в материалах позднего неолита-энеолита практически на всей территории Верхнего Приобья [Кирюшин, 2002. Рис. 30– 32; Bobrov, 1988. Рис. 4, 4 ; Чернышев, 1953. Рис. 7; Дульзон, 1958. ]. Не менее показательно наличие в комплексе абразива-выпрямителя (рис. 2, 18 ), идентичного предметам из ранних могильников севера Нижнего Притомья [Косарев, 1981. Рис. 21].

Итак, полученные данные уточняют культурно-хронологическую схему неолита и энеолита (раннего металла) южных районов Нижнего Притомья и, вполне вероятно, Кузнецкой котловины в целом. Выделенные на стоянке Долгая-1 две хронологические группы ранней керамики могут лечь в основу региональной периодизации.

Первая хронологическая группа: изы-линский тип керамики – развитый неолит (первая половина V тыс. до н. э.). Материалы Долгой-1 удостоверяют включенность Кузнецкой котловины в ареал изы-линского типа памятников (рис. 3). Возможно, именно изылинское, а не собственно завьяловское население являлось местным субстратом, участвовавшим в сложении кузнецко-алтайской культуры (см.: [Bobrov, 1998]). Следует отметить, что немногочисленная изылинская керамика встречена и южнее, на разновремен- ных поселениях Среднего Притомья [Окунева, 1987. Рис. 2, 3].

Вторая хронологическая группа: киприн-ско-ирбинско-новокусковский и игрековский типы керамики – поздний неолит-энеолит (вторая половина V – начало IV тыс. до н. э.). Для Кузнецкой котловины это время ассоциируется с существованием кузнецко-алтайской неолитической [Окладников, Молодин, 1978; Bobrov, 1998] и большемысской энеолитиче-ской культур [Кирюшин, 2002]. Причем В. В. Бобров говорит о возможной культурной и хронологической идентичности кузнецко-алтайских погребальных и большемысских поселенческих комплексов, с сохранением их неолитического возраста [1998. С. 57; 2010. С. 112–113]. В таком случае материалы Дол-гой-1 могут свидетельствовать о синхронном существовании кузнецко-алтайских (больше-мысских) и кипринско-ирбинско-новокус-ковских групп, а также проникающего с севера игрековского населения (рис. 4). Возможно, взаимодействием перечисленных групп отчасти объясняется типологическая «эклектичность» местных неолитических могильников 3.

Список литературы Материалы неолита-энеолита стоянки Долгая-1 (южные районы Нижнего Притомья)

- Бобров В. В. Проблемы неолита юга Западной Сибири//Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. Новосибирск, 1998. Т. 1. С. 50-58.

- Бобров В. В. Энеолит Западной Сибири (современное состояние знаний и проблемы изучения)//Современные проблемы археологии России. Новосибирск, 2006. Т. 1. С. 347-349.

- Бобров В. В. Большемысская культура//Культура как система в историческом контексте: опыт Западносибирских археологоэтнографических совещаний. Томск, 2010. С. 110-113.

- Бобров В. В., Марочкин А. Г. Раскопки у Новоромановской писаницы (южные районы Нижнего Притомья)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2010. Т. 16. № 1. С. 149-153.

- Дульзон А. П. Томский неолитический могильник//Учен. зап. ТГПИ. 1958. Т. 17. С. 298-324.

- Зах В. А. Погребения эпохи неолита -ранней бронзы могильника Заречное-1//Западная Сибирь в древности и Средневековье. Тюмень, 1985. С. 23-29.

- Зах В. А. О культурной принадлежности неолитических памятников Присалаирья и Приобья//Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и бронзового веков Южной Сибири. Барнаул, 1988. С. 35-37.

- Зах В. А. Эпоха неолита и раннего металла лесостепного Присалаирья и Приобья. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2003. 168 с.

- Кирюшин Ю. Ф. Энеолит, ранняя и развитая бронза Верхнего и Среднего Приобья: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск, 1986. 35 с.

- Кирюшин Ю. Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2002. 294 с.

- Кирюшин Ю. Ф. Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2004. 295 с.

- Кирюшин К. Ю., Ситников С. М., Семибратов В. П., Гельмель Ю. И. Исследование поселения Новоильинка III в 2010 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2010. Т. 16. С. 211-216.

- Кирюшин Ю. Ф., Шмидт А. В., Грушин С. П. Неолитический комплекс Иня III//Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул, 2001. Вып. 12. С. 75-79.

- Комарова М. Н. Томский могильник, памятник истории древних племен лесной полосы Западной Сибири//МИА СССР. М., 1952. Вып. 24. С. 7-50.

- Комарова М. Н. Неолит Верхнего Приобья//КСИА. 1956. Вып. 64. С. 93-103.

- Косарев М. Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М.: Наука, 1974. 167 с.

- Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М.: Наука, 1981. 278 с.

- Косарев М. Ф. Неолит Восточного Зауралья и Западной Сибири//Неолит Северной Евразии. М., 1996. С. 253-256.

- Кунгурова Н. Ю. Могильник Солонцы-5. Культура погребенных неолита Алтая. Барнаул, 2005. 128 с.

- Марченко Ж. В. Радиоуглеродная хронология археологических памятников эпохи неолита и раннего металла Барабинской лесостепи//Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях. Барнаул, 2009. С. 140-143.

- Матвеев А. В. Неолитическое погребение на Батуринском острове//Сибирь в древности. Новосибирск, 1979. С. 24-30.

- Матющенко В. И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). Томск, Изд-во ТГУ, 1973. Ч. 182 с. (Из истории Сибири. Вып. 9).

- Молодин В. И. Эпоха неолита и бронзы лесостепной полосы Обь-Иртышского междуречья: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1975. 25 с.

- Молодин В. И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. Новосибирск: Наука, 1977. 169 с.

- Молодин В. И. Проблемы мезолита и неолита лесостепной зоны Обь-Иртышского междуречья//Археология Южной Сибири. Кемерово, 1985. С. 3-17.

- Молодин В. И. Памятник Сопка-2 на реке Оми (культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи неолита и раннего металла). Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. Т. 1. 128 с.

- Молодин В. И. Устьтартасская культура//Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий. Томск, 2005. С. 180-184.

- Молодин В. И., Бобров В. В. Предисловие//Проблемы неолита-энеолита юга Западной Сибири. Кемерово, 1999. С. 3-8.

- Молодин В. И., Полосьмак Н. В. Исследование памятника Крохалевка-4 // Археологический поиск: Северная Азия. Новосибирск, 1980. С. 51-67.

- Окладников А. П., Молодин В. И. Турочакская писаница (Алтай, долина р. Бия)//Древние культуры Алтая и Западной Сибири. Новосибирск, 1978. С. 11-21.

- Окунева И. В. Керамика поселения Курья-4//Проблемы археологических культур Евразии. Кемерово, 1987. С. 78-85.

- Петров А. И. Неолит и ранняя бронза//Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Томск, 1994. Т. 2: Мир реальный и потусторонний. С. 34-72.

- Полосьмак Н. В. Новые неолитические комплексы из Верхнего Приобья//Новое в археологии Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1979. С. 66-74.

- Рудковский И. В. Петровоборская керамика, или новое о неолите Верхнего Приобья//Актуальные проблемы археологии, истории и культуры. Новосибирск, 2005а. Т. 2. С. 149-154.

- Рудковский И. В. Поселение Петровский Бор//Первые исторические чтения Томского государственного педагогического университета. Томск, 2005б. С. 267-272.

- Рудковский И. В. Керамика поселения Чердашный Лог//Археология и этнография Приобья: Материалы и исследования. Томск, 2007. С. 92-102.

- Синицына Г. В. О хронологии стоянок Игреково-1 и Игреково-2 в Среднем Приобье//Время и культура в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий: проблемы интерпретации и реконструкции. Томск, 2008. С. 193-197.

- Чернышев Н. А. Кузнецкий неолитический могильник//Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., 1953. № 39: Палеолит и неолит СССР. С. 336-346.

- Bobrov V. V. On the Problem of Interethnic Relations in South Siberia in the Third and Early Second Millennia B.C.//Arctic Anthropology. 1998. Vol. 25. No. 2. Р. 30-46.