Материалы по черной металлургии на комплексе проспихинская Шивера IV в Нижнем Приангарье

Автор: Сенотрусова Полина Олеговна, Самородский Павел Николаевич, Мандрыка Павел Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Африки и Евразии

Статья в выпуске: 5 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Во втором культурном слое комплекса Проспихинская Шивера IV в Нижнем Приангарье выявлено 13 теплотехнических металлургических сооружений. Двенадцать из них отнесено к металлургическим горнам, еще один - к кузнечным. Рядом с объектами зафиксированы железные шлаки, каменные орудия для обработки руды и ковки металла, кузнечные полуфабрикаты и железные изделия. Выделено два типа металлургических горнов по форме рабочей камеры: цилиндрические и кубовидные. Рассматриваются их конструктивные особенности. В пределах археологически вскрытой площади теплотехнические сооружения локализованы на трех металлургических площадках, приуроченных к краю террасы. Для каждой из них приводятся типы горнов, связь с другими орудиями металлургического производства. По трем горнам получены радиоуглеродные даты, указывающие на время их эксплуатации в пределах XI-XIV вв., т. е. в то же время, когда на площади памятника функционировал средневековый некрополь. Приводятся факты взаимосвязи металлургических объектов с погребениями могильника, не исключается и возможность их совместного существования. Сопоставление конструкции нижнеангарских горнов с объектами с сопредельных территорий указывает на единство технологической традиции получения и обработки железа в Средневековье в таежной зоне Нижнего и Северного Приангарья, Среднего и Нижнего Енисея. Получены данные о возможных источниках железной руды, использовавшихся средневековыми металлургами.

Нижнее приангарье, проспихинская шивера iv, средневековье, металлургия, горны, рудная база, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147219581

IDR: 147219581 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Материалы по черной металлургии на комплексе проспихинская Шивера IV в Нижнем Приангарье

Проблема изучения черной металлургии населения Нижнего Приангарья неоднократно привлекала внимание ученых. Это связано с большим количеством археологических свидетельств металлургии железа и с важностью этой темы для характеристики системы жизнеобеспечения населения Ангары. Целью статьи является введение в научный оборот новых материалов по этой проблематике, уточнение хронологии бытования разных типов горнов, определение рудной базы, использовавшейся металлургами на комплексе Проспихинская Шивера IV.

Первые сведения о находках в Нижнем Приангарье металлургических горнов зафиксированы в отчете А. П. Окладникова в 1937 г. Он отмечал, что «печи не превышают высоту 40 см, а по диаметру достигают не более 25–30 см. Локализованы преимущественно в низовьях Ангары…» 1.

В 1960–1970-е гг. были выявлены разнотипные горны на стоянках Усть-Илим, Ча-добец, Усть-Чадобец, Усть-Кова, Пашина [Васильевский, Аксенов, 1971. С. 164; Гладилин, 1985. С. 168]. В ходе работ Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ

СО РАН в 2008–2012 гг. следы железоделательного производства выявлены на большом количестве памятников [Гревцов и др., 2010; Кондратов, 2011; Мандрыка и др., 2012; Тимощенко и др., 2013; Абдулов и др., 2013]. Горны известны также на стоянках Усть-Карабула [Макаров, 2013. С. 134], Итомиура и на ряде памятников в нижнем течении р. Муры (исследования авторов).

Аналитических работ по изучению проблем черной металлургии Нижнего Приангарья немного. В статье А. В. Гладилина [1985] собраны основные материалы, накопленные к тому времени. Приведены данные радиоуглеродного датирования четырех разнотипных горнов, предложена хронологическая схема развития теплотехнических сооружений в Приангарье, поставлена проблема выявления месторождений используемых железосодержащих руд, охарактеризованы некоторые железные изделия. В 2005 г. вышла статья, в которой, опираясь на материалы стоянки Пашина, приводится реконструкция основных этапов плавки железа [Леонтьев, Дроздов, 2005]. Отдельные вопросы технологии металлургии и металлообработки на средневековых поселениях Ангары по результатам изучения каменных орудий рассмотрены Е. В. Князевой [2011].

Многие проблемы развития черной металлургии в Нижнем Приангарье не решены. Дискуссионным остается вопрос о времени появления железа в ангарской тайге, не определены использовавшиеся рудные базы, слабо изучен металлургический инструментарий, не исследовано кузнечное дело ангарского населения. В настоящее время не определена и хронология использования печей разных типов, поскольку нельзя точно определить время использования печи, опираясь исключительно на ее конструкцию. В этом вопросе необходимо учитывать комплекс признаков для каждого конкретного случая нахождения теплотехнического объекта, в том числе с получением серий радиоуглеродных дат по углю и органике, сбором фактов стратиграфического залегания конструкций, их планиграфического размещения на площадках, присутствия рядом лежащих в слое находок и т. д. В связи с этим является актуальной публикация свидетельств плавки железа, отмеченных во втором культурном слое комплекса Проспи-хинская Шивера IV.

Комплекс расположен на 10–16-метровой террасе правого берега Ангары в 1,1–1,2 км выше устья Коды. За 2009–2011 гг. сплошным раскопом на памятнике была вскрыта площадь около 7 тыс. кв. м. В ходе работ выявлены три культурных слоя: к первому приурочен могильник XI–XIV вв., ко второму – материалы Средневековья и раннего железного века, к третьему – смешанные материалы бронзового века и неолита. Второй культурный слой залегал на глубине 15– 20 см. Он приурочен к нижней части толщи темно-серой супеси, мощность напластования – около 10 см. В этом слое выявлено 13 теплотехнических сооружений. Целостность горнов была нарушена еще в древности, что затрудняет их полную реконструкцию. Они устраивались заглубленными в землю, во всех случаях сохранилась нижняя часть сооружений. По ее форме, а также по характеру используемого при их изготовлении материала можно выделить два основных типа металлургических объектов.

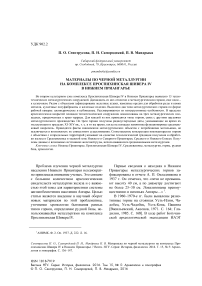

Тип 1 – горны (№ 3, 5, 9, 10–13) с камерой цилиндрической формы, в диаметре круглые, стенки выполнены из слоя глины толщиной 4–5 см (рис. 1). Они устраивались в яме, несколько бо́ льших размеров, чем рабочая камера. Внутренние размеры камер горнов различны: диаметр от 10–12 до 25 см, глубина сохранившейся части от 10 до 17 см. В трех случаях размер камеры не установлен, вероятно, эти горны были практически полностью разобраны еще в древности. В двух горнах (№ 3 и 5) на дне камер лежало по плоскому камню. В 30 см к северу от горна № 9 отмечено углистое пятно размерами 64 × 34 см, мощностью 7 см, без находок.

Пригорновая яма (119 × 159 см, глубиной до 11 см), заполненная углистой почвой, была выявлена с западной стороны (со стороны реки) только возле горна № 10. Можно предположить, что именно с этой стороны располагались воздуходувные меха. В остальных случаях фурмовой проход или при-горновые ямы не зафиксированы, сопла приставлялись к камерам на уровне древней поверхности. Можно предположить, что воздух нагнетался со стороны реки. На это косвенно указывает расположение горнов преимущественно вблизи края террасы. Аналогичное расположение воздуходувных отверстий на горнах такого же типа отмечено на поселении Проспихинская Шивера I

Рис. 1 . Горн № 9, первый тип: А – план; Б – фотография

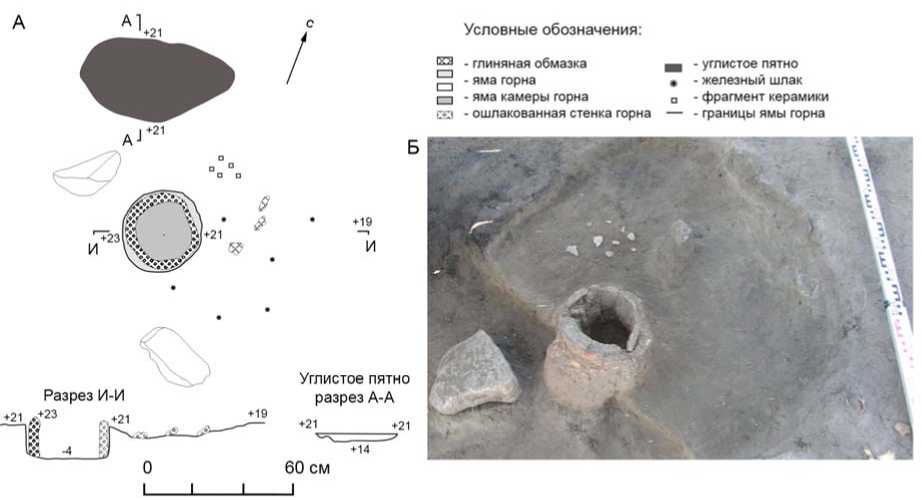

Рис. 2 . Горн № 1, второй тип: А – план; Б – фотография

и на острове Каменном I [Мандрыка и др., 2012. С. 41; Тимощенко и др., 2013. С. 220].

В заполнении камер горнов отмечена углистая почва, отдельные куски шлака. Почва вокруг них прокалена, рядом имелось большое количество кусков шлака и глиняной обмазки.

Тип 2 – горны (№ 1, 2, 4, 7, 8) с камерой кубической формы, квадратные в плане. Стенки нижней части камер полностью или частично построены из камней, щели между которыми замазаны глиной. Вероятно, верхняя, наземная часть этих горнов, была выполнена из глины, на что указывает большое чис- ло найденных возле них спекшихся ее кусков толщиной до 2–4 см.

Наиболее полное представление об этом типе металлургических объектов, дает горн № 1 (рис. 2). Железоплавильная камера прямоугольной формы устраивалась в яме в восточной части объекта, ее размеры 16 × 38 см, глубина до 16 см. Стенки вертикальные, дно ровное. Вдоль стенок сохранились четыре поставленных на ребро плоских камня размерами 16 × 20 см. Еще один камень лежал горизонтально на дне. Щели между камнями заполнены глиной. Внутренний размер камеры составлял 15 × 12 × × 16 см, т. е. ее объем был около 2 880 куб. см. С западной стороны к камере конусовидным проходом примыкала яма неправильной геометрической формы с неровным дном. Размеры ямы 150 × 120 см при глубине до 16 см. Вдоль стенок отмечены вертикально поставленные плоские камни. Заполнение ямы состояло из темно-серой супеси с включением древесных углей и пятен прокаленной почвы оранжевого цвета. Здесь же встречены железные шлаки и фрагменты обожженной глины.

К этому объекту близок горн № 8. Его камера также сооружалась в округлой яме размерами 45 × 47 × 14 см, но из разных материалов. У восточной стенки ямы зафиксированы фрагменты бересты, которой выстилали земляную стенку перед обмазкой глиной. Вдоль северной стенки камеры размещался кусок древесины. Южная и западная стенки камеры сложены из четырех камней, щели между которыми заполнялись глиной. Дно камеры оформлено камнем с плоской поверхностью. Размеры камеры подквадратной формы 23 × 25 см, сохранившаяся глубина до 9 см. Почва вокруг сооружения прокалена до красно-оранжевого цвета. С западной стороны от камеры в яме и возле нее на уровне древней поверхности отмечены куски глиняной обмазки и железного шлака, что указывает на преднамеренное разрушение верхней наземной части горна после использования.

Горны обоих типов имеют общие черты: их камеры состояли из углубленной и наземной частей, в создании которых использовались камень и глина. Укладка камня в основание плавильных камер, производилась, очевидно, с целью теплозащиты. Вероятно, в каждом горне проводилась только одна плавка, после чего он разбирался. Это характерно для всех известных металлургических сооружений Приангарья, материалы по которым опубликованы. Тезис о том, что плавка в горне со стоянки Пашина проводилась неоднократно [Леонтьев, Дроздов, 2005. С. 390], требует дополнительной аргументации. Варка железа на комплексе Проспихинская Шивера IV происходила без выпуска шлаков.

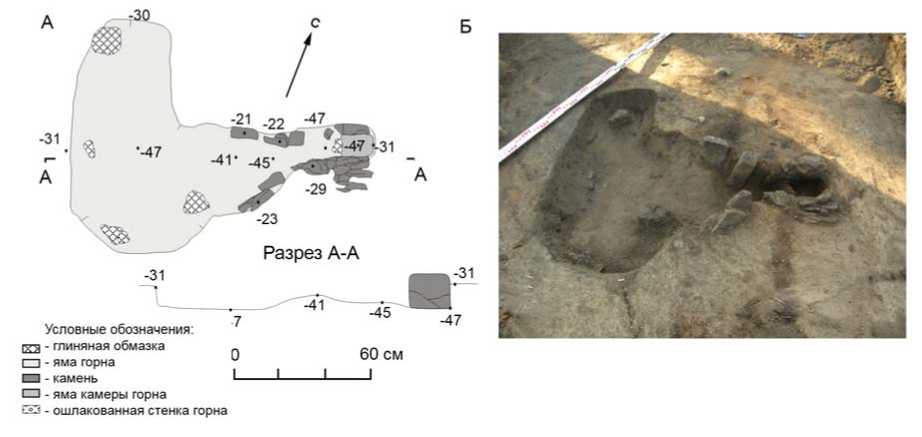

Абсолютное большинство горнов локализовано вдоль края террасы, или на расстоянии не более 15 м от ее склона, на русловом валу (рис. 3). Исключение составляет горн № 4, он располагался в 25 м от кромки террасы, на площадке за русловым валом.

Из 13-ти изученных горнов 12 можно отнести к металлургическим, еще один – к кузнечным.

По локализации объектов можно выделить три металлургические площадки на археологически изученной территории памятника.

Первая приурочена к северо-западной части раскопа, вдали от погребений некрополя. Здесь на гриве был отмечен горн № 7. Примерно в 17 м южнее него зафиксирован горн № 6 (кузнечный). Вторая площадка расположена в центральной части раскопа, на незначительном повышении уровня террасы. Здесь отмечены печи № 1–5 и 8–10. Некоторые горны находились в непосредственной близости к погребениям могильника, но взаимного нарушения или взаимосвязи погребальных и металлургических объектов не прослеживается. Здесь отмечены горны разных типов без системы взаимного расположения, рядом с ними найдены многочисленные шлаки, куски глиняной обмазки, фрагменты кузнечных полуфабрикатов. Третья площадка располагалась в южной части раскопа, на склоне небольшой возвышенности. Она включала горны № 11–13, которые относятся к первому типу. Возле них отмечаются скопления шлаков и кузнечных отходов.

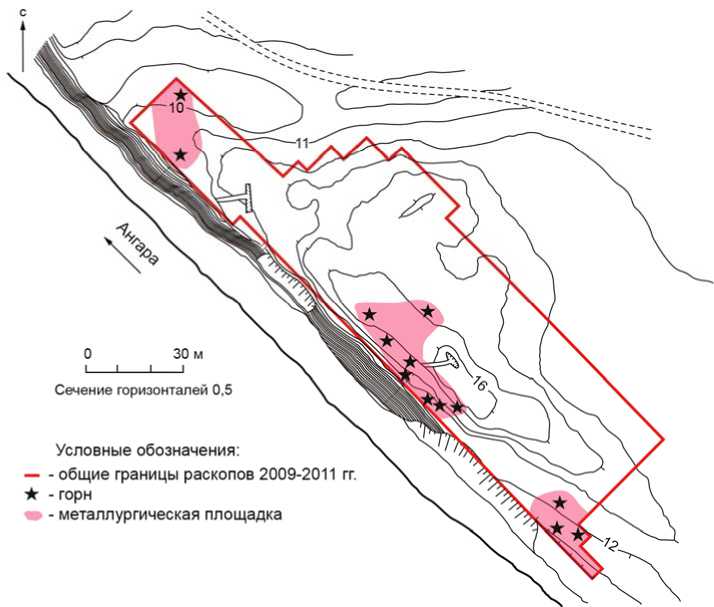

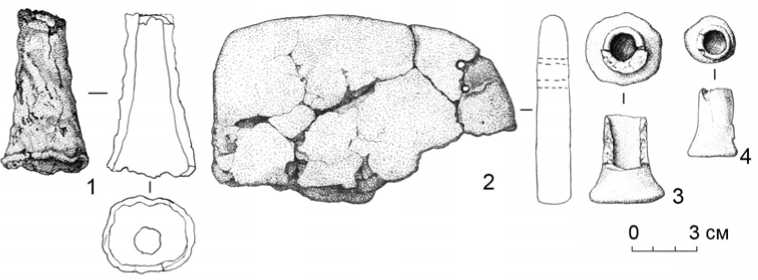

Кроме железоплавильных и кузнечных горнов в слое были найдены предметы, связанные с «варкой» железа. Среди них глиняное сопло конической трубчатой формы (рис. 4, 1 ). Диаметр узкого округлого конца 2,2 см, размеры противоположного расширенного овального конца 2,8 × 5,3 см. Толщина стенок 0,5–0,6 см, длина сопла 9,1 см. Узкий конец перекален и его кромка оплавлена.

Рис. 3 . Схема размещения металлургических площадок на комплексе Проспихинская Шивера IV

Рис. 4. Предметы, связанные с металлургией, из второго культурного слоя комплекса Проспихинская Шивера IV: 1 – глиняное сопло конической формы; 2 – керамическая крышка; 3–4 – керамические колбовидные изделия

К предметам железоплавильного производства можно отнести две керамические «лепешки», предположительно крышки горнов. Первая из них с округлым краем, толщиной от 1,3 до 2,0 см. С одной стороны она украшена двумя разнонаправленными рядами оттисков овальных штампов, нанесенных «елочкой». Обратная сторона изделия гладкая, на ней отмечена ошлаковка. Вторая крышка с прямоугольным очертани- ем краев, толщиной 0,9–1,7 см (рис. 4, 2). Возле одного угла фиксируются два округлых отверстия, выполненных в сантиметре друг от друга. Аналогичные изделия отмечены на других металлургических площадках в районе Проспихинской Шиверы [Мандрыка и др., 2012. С. 38].

С металлургией, очевидно, связаны керамические колбовидные изделия (цилиндрические емкости) с плоским, расплющен- ным дном (рис. 4, 3–4). На Проспихинской Шивере IV они представлены семью экземплярами, на всех с внутренней и внешней сторон фиксируются следы ошлаковки. Размеры найденных артефактов близки: высота от 2,5 до 4,5 см, диаметр 2–2,5 см. Аналогичные предметы известны и на других памятниках Приангарья [Мандрыка и др., 2012. С. 40]. Точное их назначение не известно. Они могли выступать в качестве мерных емкостей или тиглей.

Горны первого типа встречены на многих памятниках Приангарья: на поселении Про-спихинская Шивера I, на о. Каменном I, стоянках Усть-Кова I, Усть-Чадобец, Сергуш-кин-1 и др. [Там же. С. 41; Тимощенко и др., 2013. С. 221; Гладилин, 1985. С. 169]. Подобные углубленные металлургические горны были выделены А. В. Гладилиным в отдельный тип (тип 1 б ). Их датировка II– IV вв. н. э. строилась на основании двух радиоуглеродных дат (см. таблицу) и по аналогии устройства с горнами из Минусинской котловины и из раскопок на о. Сосновом в верховьях Ангары. При этом исследователь считал, что наземной части такие горны не имели. Раскопки на поселении Проспихинская Шивера I показали, что аналогичные углубленные горны с цилиндрической плавильной камерой и плоским камнем на дне использовались ангарскими железоплавильщиками и в середине – второй половине I тыс. н. э. [Мандрыка и др., 2012. С. 42]. К более позднему времени относится горн № 9 Проспихинской Шиверы IV. По углю из заполнения камеры была получена радиоуглеродная дата 885 ± 25 (СОАН-8640), которая при калибровке по второй сигме показывает интервал возможного размещения истинной календарной даты в промежутке между серединой XII – началом XIII в. Исходя из представленного можно говорить, что горны первого типа с камерой цилиндрической формы могли появиться в Нижнем Приангарье еще в последней трети I тыс. до н. э. и использоваться местным населением вплоть до развитого Средневековья. Не исключено, что они сооружались и в более поздний период. Это связано с простотой их конструкции и с консервативным характером культуры коренного ангарского населения.

Горны второго типа также известны в регионе исследования на стоянках Пашина, Берямба, Усть-Карабула, Отико II и др.

[Гладилин, 1985. С. 171; Леонтьев, Дроздов, 2005. С. 390; Гревцов и др., 2010. С. 510; Макаров, 2013. С. 134; Абдулов и др., 2013. С. 9]. Характерными особенностями их устройства являются сооружение нижней, углубленной части камеры, из вертикально поставленных камней, глины (замазка щелей, формирование стенок) и органических материалов (плашек или бересты), примыкание к камере с одной стороны пригорно-вой ямы.

Такие горны были датированы А. В. Гладилиным широко: со второй половины I тыс. н. э. вплоть до начала XX в. [1985. С. 171]. К Средним векам, точнее к VI–XII вв., были отнесены подобные горны со стоянки Берямба [Гревцов и др., 2010. С. 509]. Для двух горнов этого типа с Проспихинской Шиверы IV по углю из заполнения плавильных камер были получены радиоуглеродные даты (см. таблицу). Их калибровка показывает возможное время сооружения горна № 7 в интервале XI – середины XII в., а горна № 8 – с конца XIII до начала XIV в.

Последние обозначенные даты указывают, что на Проспихинской Шивере IV некоторые горны использовались во время функционирования некрополя, при этом, как уже отмечалось, горны располагались рядом с могилами, но не нарушали их. Ямы погребений также не перекрывали металлургические объекты. Только в одном случае (№ 5) в заполнении ямы над скоплением кремированных костей человека были отмечены куски железных шлаков вместе с фрагментом керамического колбовидного изделия. Этот единственный случай показывает, что могила была засыпана либо в период функционирования металлургической площадки, либо несколько позднее, после ее археоло-гизации. На остальной вскрытой площади памятника отходы металлургического производства в погребениях не найдены, даже в тех случаях, когда горны и могилы расположены рядом. Приведенные наблюдения позволяют предположить, что проспихин-ско-шиверские металлурги работали на территории некрополя, вероятно, знали и видели места погребений, которые были обозначены на поверхности какими-то сооружениями). Расположение металлургических объектов на могильном пространстве средневековых некрополей для Сибири не ново. Такие случаи известны, например, в Томском Приобье, что, возможно, связано

Особенности устройства и датировки железоплавильных горнов из памятников Нижнего и Северного Приангарья

Среди известных (опубликованных) металлургических горнов Приангарья наземных теплотехнических сооружений не отмечено. Железоплавильные печи обязательно имели ямные основания, в ряде случаев укрепленные каменной обкладкой. К индивидуальным особенностям горнов можно отнести форму плавильных камер, наличие или отсутствие пригорновых ям, присутствие плоских камней на дне камер, использование органических материалов при их сооружении, расположение и количество фурмовых отверстий и ряд других признаков. В районе Нижнего Приангарья горны выделяемых типов сосуществовали (а может быть, и использовались одной группой населения) начиная со второй половины I тыс. н. э. Сохранялась эта тенденция до XIII–XIV вв., а может быть, и в более позднее время.

Представленные горны близки между собой и отражают развитие одной технологической традиции, бытовавшей в южнотаежной зоне Средней Сибири на протяжении всей эпохи железа – с раннего железного века до Нового времени. Материалы по ангарской металлургии ближе всего к памятникам таежной зоны Среднего Енисея. В створе Казачинского порога на памятнике Шилка-6 зафиксированы остатки ямного железоплавильного горна шилкинской культуры раннего железного века, нижняя часть стенок которого сооружалась из камней. Близкие по устройству углубленные горны известны и в средневековых слоях многослойных комплексов Усть-Шилка-2 и Яза-евка (раскопки П. В. Мандрыки). Датироваться они могут в широком интервале VII– XVI вв. н. э. Использование вертикально поставленных камней в строительстве печи отмечено и на городище XI–XIII вв. Лесосибирское I, расположенном на Енисее в 30 км ниже устья Ангары. Здесь в слое были отмечены остатки четырех наземных печей с небольшим количеством шлаков, что позволило предположить их назначение (для кузнечной работы).

В других районах Сибири теплотехнические сооружения отличаются от ангарских. В Томском Приобье широкое распространение плавка железа получила на рубеже I– II тыс. н. э. Металлургические горны этого региона имели глиняный купол, сооружен- ный над небольшой ямой. Диаметр основания теплотехнических сооружений составлял 20–50 см, высота не более 0,7 м [Водя-сов, 2012. С. 81]. В Хакасско-Минусинской котловине в таштыкскую эпоху были распространены ямные горны разных размеров, чаще прямоугольной или овальной формы, с фурмой. Меха устанавливались на поверхности [Сунчугашев, 1979. С. 50]. В Средневековье получили распространение горны с плавильной камерой прямоугольной формы, сложенные из плит песчаника, часто с при-горновой ямой [Там же. С. 99, 111]. В материалах Прибайкалья теплотехнические сооружения также далеки от нижнеангарских горнов [Харинский и др., 2013].

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос рудной базы, которая использовалась средневековыми металлургами комплекса Проспихинская Шивера IV. Во втором культурном слое был зафиксирован кусок железной руды. Ее исследования показали, что это гематит-магнетитовая руда с пористой текстурой и тонкозернистой структурой. Разноразмерные поры предположительно возникли на месте растворенных при выветривании силикатных минералов и частично заполнены гетитом и аллофаном. Магнетит представлен тесно срастающимися изометричными частицами. Размер выделений 0,03–0,12 мм, в друзовидных скоплениях вокруг крупных пусто-ток – до 0,5 мм. Гематит образует каймы замещения и вростки в магнетите, реже – полные решетчатые псевдоморфозы. Тонкодисперсный гематит в смеси с аллофаном окрашивает поверхность многих пор в красный цвет. Гетит выполняет отдельные пус-тотки между кристаллами магнетита, прожилки и каймы соответственно среди и вокруг магнетита и гематита, а также образует каймы нарастания микросферолитового строения на аллофане. Микрорентгеноспектральным анализом установлена примесь хлора в аллофане (до 1,29 ат. %) и магнетите (до 0,22 %). В магнетите также диагностирована примесь магния (до 1,87 ат. %). Наличие характерных примесных компонентов указывает на формирование магнетитовых руд при участии рассольных вод Сибирской платформы. Согласно некоторым исследователям [Chang et al., 1996], галит-магнети-товые руды широко распространены в Ангарской железорудной провинции. Вероятными источниками подобных руд являют- ся месторождения и рудопроявления, расположенные в бассейне Коды. Это могут быть месторождения Огненское, Талое-1, рудо-проявления Горелое и Талое-2 [Справочник..., 2002]. Руда могла перемещаться рекой Кодой вниз по течению или же ее могли целенаправленно добывать и затем доставлять к месту плавки. По наличию в образце включений ильменита (FeTiO3) наиболее вероятным местом добычи руды выступает рудопроявление Горелое, расположенное в 10 км от Проспихинской Шиверы IV.

Таким образом, металлургические горны, отмеченные во втором культурном слое комплекса Проспихинская Шивера IV, находят аналогии среди материалов других памятников таежной зоны Нижнего и Северного Приангарья, Среднего и Нижнего Енисея и отражают местные технологические традиции плавки железа. На основании радиоуглеродных датировок три горна могут быть отнесены к развитому Средневековью, остальные теплотехнические сооружения с большой долей вероятности также могут датироваться этим временем. Очевидно, что металлурги Проспихинской Шиверы IV для плавки использовали местные руды, происходящие из залежей в долине р. Коды. Накопление данных по черной металлургии Нижнего Приангарья в совокупности с проведением ряда естественнонаучных исследований позволит в дальнейшем на новом уровне подойти к проблемам развития металлургической технологии у коренного населения региона.

Список литературы Материалы по черной металлургии на комплексе проспихинская Шивера IV в Нижнем Приангарье

- Абдулов Т. А., Абдулов А. Т., Алтухов В. В. Результаты спасательных археологических работ на многослойном геоархеологическом объекте Отико II//Евразия в Кайнозое. Иркутск, 2013. С. 7-18.

- Васильевский Р. С., Аксенов М. П. Археологические исследования в 1967 г. в зоне затопления Усть-Илимской ГЭС//Материалы полевых исследований Дальневосточной археологической экспедиции. Новосибирск: Наука, 1971. Вып. 2. С. 135-201.

- Водясов Е. В. Средневековые сыродутные горны Шайтанского археологического микрорайона//Вестн. Томск. гос. ун-та. 2012. № 359. С. 79-83.

- Гладилин А. В. Металлургия Среднеангарья//Археологические исследования в районах новостроек Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. С. 167-180.

- Гревцов Ю. А., Лысенко Д. Н., Галухин Л. Л. Спасательные работы Берямбинского отряда Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН в 2010 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. Т. 16. С. 509-514.

- Зайцева О. В. Барсуков Е. В., Водясов Е. В. Металлургические объекты на территории средневековых некрополей Томского Приобья//III Северный археологический конгресс. Ханты-Мансийск; Екатеринбург: ИздатНаукаСервис, 2010. С. 176-177.

- Князева Е. В. Технология металлургии и металлообработки на территории Нижнего Приангарья в средние века: опыт экспериментально-трасологических исследований//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 5: Археология и этнография. С. 108-116.

- Кондратов Н. М. Железоплавильные горны комплекса Проспихинская Шивера IV на Ангаре//Археология, этнография, палеоэкология Северной Евразии: проблемы, поиски, открытия. Красноярск, 2011. С. 163-164.

- Леонтьев В. П., Дроздов Н. И. К вопросу о развитии металлургии железа у племен Северного Приангарья по материалам стоянки Пашина//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. Т. 9, ч. 1. С. 390-393.

- Макаров Н. П. Стоянка Усть-Карабула и вопросы археологии Северного Приангарья//Археологические исследования древностей Нижней Ангары и сопредельных территорий. Красноярск: Изд-во КККМ, 2013. С. 130-175.

- Мандрыка П. В., Титова Ю. А., Князева Е. В., Сенотрусова П. О. Поселение Проспихинская Шивера I на Ангаре//Древности Приенисейской Сибири. Красноярск, 2012. Вып. 5. С. 31-42.

- Справочник полезных ископаемых Кежемского района Красноярского края. Красноярск, 2002. 89 с.

- Сунчугашев Я. И. Древняя металлургия Хакасии. Эпоха железа. Новосибирск: Наука, 1979. 192 с.

- Тимощенко А. А., Быкова М. В., Бочарова Е. Н. Новая металлургическая площадка в Северном Приангарье (по материалам ОАН о. Каменный (60 км) I)//Археология, этнология и антропология АТР. Междисциплинарный аспект. Владивосток, 2013. С. 218-221.

- Харинский А. В., Снопков С. В., Казанский А. Ю., Матасова Г. Г., Кожевников Н. О., Амано Т. Металлургический центр Курма-28 (Приольхонье)//Современные решения актуальных проблем Евразийской археологии. Барнаул, 2013. С. 117-120.

- Chang L. L. Y., Howie R. A., Zussman J. Rock Forming Minerals. Harlow: Longman, 1996. Vol. 5B: Non-silicates; sulphates, carbonates, phosphates and halides. 383 p.