Материалы по ведению красной книги Саратовской области в 2008 году. Сообщение I. Новые сведения об охраняемых видах

Автор: Аникин В.В., Березуцкий М.А., Завьялов Е.В., Киреев Е.А., Мосолова Е.Ю., Табачишин В.Г., Якушев Н.Н.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.11, 2009 года.

Бесплатный доступ

На основе результатов полевых исследований 2007-2008 гг. приведены новые данные о распространении, динамике численности и малоизученных аспектах экологии редких и исчезающих видов и подвидов растений (Dryopteris carthusiana, Lychnis chalcedonica) и животных (Оeneis tarpeia, Eremias arguta, Dendrocopos medius medius), внесенных во второе издание Красной книги Саратовской области (2006). Выявлены новые и более детально проанализированы известные лимитирующие и элиминирующие биотические, абиотические и антропогенные факторы, обуславливающие дестабилизацию популяций редких и исчезающих видов региона, разработаны более эффективные рекомендации и мероприятия по снижению их негативного влияния на флору и фауну.

Красная книга, саратовская область, растения, животные

Короткий адрес: https://sciup.org/148198226

IDR: 148198226 | УДК: 581.9+591.9:502.1

Текст научной статьи Материалы по ведению красной книги Саратовской области в 2008 году. Сообщение I. Новые сведения об охраняемых видах

В целях уточнения и дополнения перечня редких и исчезающих видов дикорастущих растений и диких животных Саратовской области, придания им специального охранного статуса, организации мероприятий по контролю за их состоянием утверждена и ведется региональная Красная книга (1996 и 2006 гг.). Ведение книги — важный элемент стратегии сохранения биологического разнообразия, благодаря которому возможна разработка основных направлений практических мероприятий по защите генофонда растительного и животного мира. Накопление данных позволяет оценить современную ситуацию с редкими видами на территории региона, выявить тенденции в изменении численности, таксоны и популяции, состояние которых неуклонно ухудшается.

С момента выхода второго издания региональной Красной книги (2006 г.) прошло уже два года. За данный период собраны достоверные данные, позволяющие судить о необходимости внесения изменений в различные разделы книги, некоторые из которых уже были опубликованы в открытой печати

Василий Васильевич Аникин, профессор кафедры зоологии; Михаил Александрович Березуцкий, профессор кафедры ботаники; Евгений Владимирович Завьялов, профессор кафедры зоологии; Евгений Александрович Киреев, краевед; Евгения Юльевна Мосолова, доцент кафедры ботаники; Владимир Григорьевич Табачишин, доцент кафедры зоологии; Николай Николаевич Якушев, доцент кафедры зоологии .

для обсуждения научной общественностью [1]. На современном этапе в ходе экспедиционных исследований, осуществленных в 20072008 гг., обнаружены новые места обитания (произрастания) для 5 видов и подвидов сосудистых растений и животных из перечня Красной книги Саратовской области.

Отдел Polypodiophyta

DRYOPTERIS CARTHUSIANA (Vill.) H.P. Fuchs (Dryopteridaceae)

Существующие категория и статус : 3 — редкий вид.

Описание. Многолетник. Корневище восходящее, 5-8 см в диаметре. Листья 30-40 см длины, собраны в розетку. Черешки короче или равны пластинке листа, покрыты светлобурыми чешуйками. Пластинка листа дважды-трижды перистая. Доли листа второго порядка сближенные, продолговатые, тупые, шиловидно-зубчатые или шиловидно-надрезанные, с остроконечными, реже тупыми зубцами. Конечные доли листа заканчиваются шиловидным острием. Спороносные листья внешне не отличаются от стерильных.

Сорусы некрупные, расположены двумя рядами, не сливающиеся Индузий соруса щитковидный, прикрепляется в центре. Споры светло-коричневые. Спороношение в июне-июле [2, 3].

Распространение и местообитание. Ареал — Европа, Северная Америка, Кавказ, Россия (европейская часть, Сибирь) [4]. В Саратовской области встречается в Аткар-ском, Базарно-Карабулакском, Новобурас-ском, Лысогорском и Татищевском районах [5, 6]. Материалы по виду хранятся в Гербарии Саратовского государственного университета. В 2008 г. обнаружен в Саратовском районе1. Произрастает в лесах, требователен к равномерному в течение года увлажнению субстрата.

Лимитирующие факторы. Рекреация, выкопка как декоративного растения, вырубка лесов.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Саратовской области [6]. Охраняется на территории памятников природы «Урочище Поповские сосняки» [7] и «Буркинский лес» Саратовского района.

Îòäåë Magnoliophyta

LYCHNIS CHALCEDONICA L . (Caryo-phyllaceae)

Существующие категория и статус : 2 — уязвимый вид.

Описание. Травянистый многолетник высотой 30-100 см с прикорневой розеткой листьев. Стебель крепкий, прямой с длинными жесткими волосками. Листья яйцевидные, шершавые, острые, слегка сердцевидные у основания, длиной 2-8 и шириной 2-4 см. Цветки обоеполые, крупные, в многоцветковых дихазиях; прицветников нет; цветоножки короткие; чашечка трубчатая, пятизубчатая, длиной около 15 мм; лепестки ярко-красные, с двулопастной пластинкой, при основании ее имеется привенчик, ноготки лепестков реснитчатые. Коробочка одногнездная, вскрывающаяся 5 зубцами, сидячая [8-10]. Цветет в июне-июле.

Распространение и местообитание. Ареал — Европа, Сибирь, Средняя Азия, Монголия. В Саратовской области встречается во многих районах Правобережья — Балашов- ском, Базарно-Карабулакском, Вольском, Хвалынском, Аткарском, Красноармейском, Лысогорском, Татищевском и др.; в Заволжье распространение более узкое — отмечен в Духовницком и Пугачевском районах [11]. Сборы хранятся в Гербарии Саратовского государственного университета. В 2008 г. вид обнаружен в Энгельсском районе (популяция насчитывает несколько десятков особей).

Обитает в лиственных лесах.

Лимитирующие факторы. Сбор на буке- ты, заготовка как лекарственного сырья.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Саратовской области [12]. Выращивается в Ботаническом саду Саратовского государственного университета. Необходим запрет сбора населением. Необходима реинтродукция на охраняемые территории.

Êëàññ Insecta

OENEIS TARPEIA (Pallas, 1771) (Lepi-doptera, Satyridae)

Существующие категория и статус : 1 — редкий исчезающий вид.

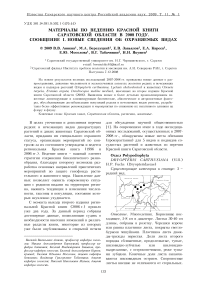

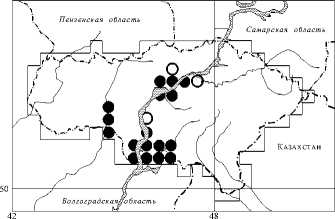

Распространение. Встречается очень редко и локально в степных ландшафтах области, где сохранились участки целинных степей — в Саратовском, Вольском, Хвалынском, Аткарском, Татищевском, Лысогорском и Энгельсском районах [13]. Степной эндемик. В мае 2008 г. новые местообитания вида обнаружены на границе Татищевского и Аткар-ского районов в верховье р. Большой Ко-лышлей.

Места обитания и образ жизни. Обитает в разнотравно-злаковых степях. Развивается в одном поколении, лет бабочек в июне-июле. Кормовые растения гусениц — злаки [14]. Бабочки редко посещают цветки, совершают быстрые и длительные перелеты. Переднее крыло длиной 23—27 мм, вытянутое, с выпуклым внешним краем, заднее крыло — округлое. Крылья сверху охристо-желтые, с темными жилками, серой каймой по внешнему краю и четырьмя черными округлыми пятнами вблизи внешнего края крыла. Спаривание происходит днем в течение несколь- ких часов в нижней части травостоя, а яйца откладываются в основание дерновин ковы-лей.

Численность и лимитирующие факторы .

Некогда обычный степной вид сегодня пред ставлен разрозненными малочисленными популяциями. С 1973 г. сатир исчез из окрестностей г. Саратова [15] и позднее там не отмечался. Встречается спорадически. За последние 10 лет продолжает сохраняться об щая тенденция снижения численности популяций сатира Тарпеи. Локальность популяций и относительно невысокая численность особей в них связаны с нарушением естественных мест обитания — целинных степей

(распашка, выпас скота).

42 48

Принятые и необходимые меры охраны. Внесен в Красную книгу Саратовской облас ти [13]. Вид охраняется на территории уационального парка «Хвалынский». Необ ходимо запретить выпас скота, сенокошение, весенний и летне-осенний палы сухой травы в местах обитания вида. Требуется создание микрозаказников.

Êëàññ Reptilia

EREMIAS ARGUTA (Pallas, 1773) (Sauria, Lacertidae)

Существующие категория и статус : 3 — малочисленный вид, численность которого стабильна.

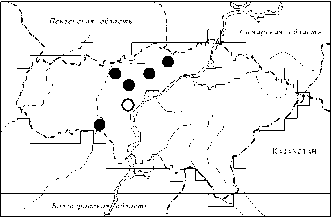

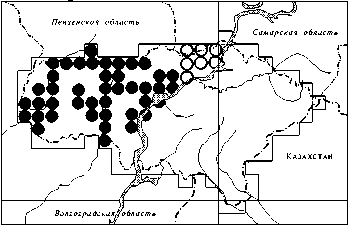

Распространение. Распространение разноцветной ящурки на территории Саратовской области носит широкий, но мозаичный характер [16-19]. Ее обитание связано, главным образом, с участками закрепленных и полу закрепленных песков. В пределах Правобережья граница распространения ящурки проходит южнее 51°55' с.ш. и приурочена к участкам пойм рек Медведица и Волга [1921]. Далее граница видового ареала опускается к югу и охватывает западные районы саратовского Левобережья. Эта территория включает пойму рек Волга и Еруслан и их междуречье [20, 22, 23]. Полевые исследования 2007 г. позволили выявить обитание вида значительно севернее известных точек в Са ратовской области. Так, 10.08.2007 г. обнаружено обитание разноцветной ящурки на открытых участках облесенного песчаного массива вблизи пос. Восточный (51°42‘ с.ш и 46°52' в.д.) на территории Марксовского административного района. В этом же полевом сезоне (18.08.2007 г.) в саратовском Правобережье выявлено локальное поселение разноцветной ящурки на песчаных участках вблизи с. Медяниково (51°58‘ с.ш и 46°42' в.д.) на территории Воскресенского района. При этом данная популяция является самой северной из известных в настоящее время в правобережной части поволжского региона. Полевые исследования, проведенные в 2008 г. на территории саратовского Заволжья, позволили выявить ранее неизвестные поселения разноцветной ящурки на территории Ровенского района в окрестностях с. Яблоновка (13.06.2008 г.), в окрестностях с. Красноармейское Энгельсского района (13.06.2008 г.) и в окрестностях с. Плеханы Балаковского района (27.06.2008 г.) Саратовской области.

Места обитания и образ жизни. Обитает на закрепленных и полузакрепленных песках с луговинами, зарослями полукустарничковой и кустарниковой растительностью, в преобразованных антропогенных местообитаниях и по неудобьям (посадкам сосны, окраинам посевов бахчевых, склонам балок и оврагов). Ящурки очень подвижны. Характерна территориальность, иногда совершают незначительные по протяженности миграции. При опасности разноцветная ящурка спасается бегством, перемещаясь от укрытия к укрытию, может закапываться в песок. В качестве убежищ использует собственные норы, которые она обычно роет у основания кустарников. Входное отверстие овальное. Вход в нору может иметь любую экспозицию, однако несколько преобладает южная — до 27% [24, 25]. На песках глубина норы может достигать до 25 см с длиной хода 16-28 см. Кроме собственных нор, ящурка в качестве временных укрытий часто использует норы грызунов, трещины в почве, дерновины злаков и полукустарничков. Появляется весной в конце марта — апреле. Однако массовое появление животных отмечается лишь с середины апреля. В весенний период максимальная встречаемость ящурок отмечается с 10 до 16 ч при температуре воздуха более +15°С [26, 27].

Брачный период начинается вскоре после выхода из зимовальных убежищ, чаще в конце апреля — начале мая. Начало откладки яиц — середина июня — первая половина июля. Самка откладывает яйца в норах или в специально вырытых ямках на глубине 6-8 см в местах, достаточно увлажненных и хорошо прогреваемых солнцем, при этом все яйца размещаются в горизонтальном положении. Продолжительность инкубации в зависимости от климатических условий составляет от 30 до 55 дней [25, 27]. Появление молодых особей с длиной туловища и хвоста 27,0-32,9 и 36,4-40,4 мм, соответственно, отмечается с начала августа до первой половины сентября. Половозрелыми они становятся на втором году жизни при размерах от 48 мм и более [27]. На зимовку рептилии уходят во второй половине сентября, но в теплые годы их можно встретить вплоть до первой половины октября. Основу питания ящурки составляют насекомые (92%) [24, 25, 27]. Среди них преобладают жуки (45,5%), чешуекрылые (18,0%) и перепончатокрылые (15,3%). Доля других насекомых (клопов, прямокрылых, двукрылых и др.) в пище ящурок незначительна и составляет от 0,9% до 5,3%. Изредка использует растительную пищу [27].

Численность и лимитирующие факторы. Несмотря на разрозненность окраинных поселений разноцветной ящурки в Саратовской области, численность ее сопоставима с таковой в центральных частях ареала [28]. Максимальная плотность (до 367,5 особи/га) характерна для кромок закрепленных и сла-бозакрепленных Приерусланских песков в Краснокутском районе [19]. Более низкие показатели обилия (до 96,7 особи/га) зарегистрированы для преобразованных антропогенных местообитаний и неудобий (посадок сосны, окраин посевов бахчевых, склонов балок и оврагов), минимальные — для участков степи, где преобладают полынные и солянковые растительные ассоциации [20, 26, 27]. Основной фактор, лимитирующий численность вида — сокращение площади пригодных местообитаний: облесение участков открытых пойменных песков, освоение мелкобугристых песков под бахчевые культуры, строительство каналов.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу Саратовской области [29], Приложение 3 Бернской конвенции. Охраняется в пределах Дьяковского заказника в долине р. Еруслан [27]. Необходимо создание заказников на территории Лысогорского (окр. с. Н. Пески), Красноармейского (окр. с. Н. Банновка) и Энгельсского (устье р. Саратовки) районов, а также выявление и охрана вида в других местах современного обитания.

Êëàññ Aves

DENDROCOPOS MEDIUS MEDIUS (Linnaeus, 1758). (Piciformes, Picidae)

Существующие категория и статус: 3 — малочисленный вид (подвид) с относительно стабильным ареалом, численность которого медленно возрастает.

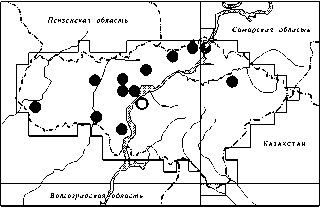

Распространение. У восточных пределов обитания ареал имеет кружевной характер [30]. Вид проник в пределы региона в XX в.

в ходе долговременного расширения восточных пределов распространения. Начало вселения дятла в поймы малых рек Донского бассейна датировано концом 1980-х гг. Приблизительно с этого периода птицы проявляют отчетливую тенденцию к расселению, которая наблюдается на фоне дестабилизации некоторых исходных популяций в пределах основного ареала. Впервые гнездование вида на западе саратовского Правобережья зарегистрировано в 1991 г., с этого периода он регулярно размножается в Турковском, Арка-дакском и Романовском районах [31]. В последующий период гнездование вида было отмечено в окрестностях населенных пунктов Новониколаевский, Терновка, Балашов, Малиновка, Аркадак, Кистендей и Макарово [32]. Граница видового ареала охватывала западные районы саратовского Правобережья до 45°30' в.д., включая пойму рек Хопер и Медведица и их междуречье [33]. Интенсивность расселения птиц на восток продолжи- лось в первые годы XXI в. Отмечен в 20042005 гг. в составе орнитокомплексов овражно-балочных систем вблизи с. Буркин Буерак в Саратовском районе [34], в мае 2004 г. гнездо дятла обнаружено в пойменном лесу р. Терешки вблизи с. Комаровка Воскресенского района, в 2005 г. наблюдался на гнездовании в устье р. Чардым.

Самой северной точкой обнаружения изучаемого вида в регионе до недавнего времени являлась волжская долина в окрестностях санатория «Светлана» в Вольском районе (52°03 ' с.ш. и 47°36 ' в.д.), где одиночная птица наблюдалась в дубово-вязовом лесу 21.12.2006 г. Кроме того, одиночный дятел зарегистрирован 23.10.2007 г. в дубовой роще в окрестностях ст. Сенная Вольского района. Однако на современном этапе достоверно подтверждено размножение изучаемых птиц на границе Вольского и Хвалынского административных районов Саратовской области в урочище Мухин дол [35]. В весенний период 2008 г. был обычен в учетах в пойме нижнего и среднего течения р. Терешки. Осенью того же года несколько особей зарегистрировано в пределах территории базы учебно-производственных практик «Хвалын-ская» в окрестностях г. Хвалынска [36]. К настоящему времени область стабильного размножения вида продвинулась на восток в Черноземье и Н. Поволжье на 70-180 км и охватывает долины малых рек Донского бассейна. Вне зоны устойчивого размножения птицы с относительно низкой плотностью гнездятся в пойме волжских правобережных притоков и водораздельных лесах практически на всей территории саратовского Правобережья, где распространены дубравы различного возраста и состава, осинники и чер-ноольшанники с примесью дуба. На современном этапе видом заселены волжские островные экосистемы в пределах верхней зоны Волгоградского водохранилища.

Места обитания и образ жизни. Проявившаяся с конца 1980-х гг. тенденция к расширению распространения протекает на фоне освоения дятлом фрагментированных, рекреационных, трансформированных лесных участков, старых парков и других «нетипичных» местообитаний [37]. В настоящее время населяет различные типы лиственных лесов, предпочтение отдает дубравам на водоразделах, пойменным дубравам и липодуб-равам, поселяется в смешанных лесах, где участие дуба превышает 50%. Высокостволь ных лесных массивов избегает, не встречается в чисто хвойных лесах. В течение февраля-апреля токующие птицы перемещаются по относительно большой территории, лишь в период строительства дупла и копуляций парой занимается постоянный участок [37]. Для устройства гнездовых дупел выбираются обычно дикие плодовые деревья. Дупла располагаются на высоте 1,5-4 м [32]. Процесс яйцекладки приходится на первые числа мая, полная кладка содержит 5-6, в среднем 5,1 яйца [38]. Вылупление птенцов происходит в конце мая, летные молодые отмечаются со второй половины июня. Выводки докармливаются родителями и через 9-12 дней распадаются, однако отдельные слетки продолжают следовать за родителями еще 22-24 дня [37]. В осенне-зимний период дятлы ведут одиночный образ жизни, в поисках богатых кормом местообитаний широко кочуют по обширным территориям [39]. В зимний период известны многочисленные встречи птиц в окрестностях больших и малых населенных пунктов, непосредственно в городской черте областного центра и его лесопарках, где дятлы регулярно посещают кормушки [40]. Относится к группе специализированных собирателей [37], в пищевом рационе преобладают жесткокрылые (жужелицы), отмечаются муравьи, ручейники и паукообразные [41].

Численность и лимитирующие факторы. В широколиственных лесных массивах поймы р. Хопер численность относительно стабильна и высока. Плотность гнездования в пойменных местообитаниях на территории Аркадакского и Турковского районов составляла в начале 1990-х гг. в среднем 3,8 особи/км2 [31, 32]. На тех же ключевых участках летом 1996 г. обилие дятла оценивалось в 2,7 особи/км2 [42]. Сопоставимые количественные значения характерны для вида в пределах центральной поймы р. Медведицы в среднем ее течении, где на участках вязовокленовых осокорников с примесью дуба в репродуктивный период 1998-2002 г. в среднем учитывали 7,4 особи/км2 [43]. В зимнее время обилие птиц в гнездовых районах снижается из-за откочевки части особей за пределы пойменных местообитаний. В зимний период 1991—1992 гг. в окрестностях с. Семеновка Аркадакского района в пойме р. Хопра плотность населения дятла составила 0,3 особи/км2 [44]. В первые годы XXI в. выявлена тенденция умеренного роста численности вида в регионе. На этой основе пе- ресмотрен природоохранный статус этих птиц в региональной Красной книге [39]. Основным лимитирующим фактором является усыхание и фрагментация дубрав, дефицит гнездопригодных биотопов [30].

Принятые и необходимые меры охраны. Вид внесен в Красную книгу РФ [30], Красную книгу Саратовской области [45], Приложение 2 Бернской Конвенции. Требуется сохранение крупных массивов дубрав, искусственное восстановление лесных массивов данного типа [30]. Необходимы создание особо охраняемых природных территорий в местах гнездовой концентрации дятлов и активизация распространения среди населения природоохранных знаний об охране вида.

Список литературы Материалы по ведению красной книги Саратовской области в 2008 году. Сообщение I. Новые сведения об охраняемых видах

- Аникин В.В., Березуцкий М.А., Завьялов Е.В. и др. Материалы по ведению Красной книги Саратовской области в 2007 году//Вестн. Морд. ун-та. Серия «Биологические науки». 2008. № 2.

- Флора Нижнего Поволжья. М.: КМК, 2006. Т. 1.

- Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. М.: КМК, 2006.

- Флора европейской части СССР. Л.: Наука, 1974. Т. 1.

- Конспект флоры Саратовской области. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1977. Ч. 1.

- Черепанова Л.А. Щитовник Картузиуса, или игольчатый -Dryopteris carthusiana (vill.) H. P. Fuchs//Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные. Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратовской области, 2006.

- Волков Ю.В., Муравьева М.Э. Урочище «Поповские сосняки»//Особо охраняемые природные территории Саратовской области: национальный парк, природные микрозаповедники, памятники природы, дендрарий, ботанический сад, особо охраняемые геологические объекты. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007.

- Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части СССР. М.; Л.: Колос, 1964.

- Определитель растений Среднего Поволжья. Л.: Наука, 1984.

- Флора СССР. М.; Л.: Наука, 1936. Т. 6.

- Конспект флоры Саратовской области. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1979. Ч. 2.

- Березуцкий М.А., Степанов М.В. Зорька обыкновенная -Lychnis chalcedonica L.//Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные. Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратовской области, 2006.

- Аникин В.В. Сатир Тарпея -Oeneis tarpeia (Pallas, 1771)//Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные. Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратовской области, 2006.

- Аникин В.В. Редкие и охраняемые чешуекрылые (Lepidoptera) Саратовской области. Сообщ. 1//Фауна и экология животных: Межвуз. cб. науч. тр. Пенза: Изд-во Пенз. пед. ин-та, 1997.

- Кумаков А.П., Коршунов Ю.П. Чешуекрылые Саратовской области. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1979.

- Шляхтин Г.В., Голикова В.Л. Методика полевых исследований экологии амфибий и рептилий. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В. Ландшафтно-географическое распространение амфибий и рептилий в Саратовской области//Эколого-биологические проблемы волжского региона и Северного Прикаспия: Тез. докл. науч. конф. Астрахань, 1996. Ч. 2.

- Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Распространение и таксономический статус ящериц юго-запада России (Reptilia; Agamidae, Gekkonidae, Lacertidae)//Проблемы общей биологии и прикладной экологии. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997. Вып. 4.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В. Адаптационная деспециализация популяций разноцветной ящурки Eremias arguta на семиаридных территориях Нижнего Поволжья//Аридные экосистемы. 1997. Т. 3, № 6-7.

- Табачишин В.Г., Завьялов Е.В. Распространение и таксономический статус разноцветной ящурки (Eremias arguta) в северной части Нижнего Поволжья//Вестн. зоологии. 1998. Т. 34, № 4.

- Zavialov E.V., Tabachishin V.G., Shlyakhtin G.V. The dissemination, morphological characteristic and taxonomic status of stepperunner (Eremias arguta) in the north of Low Povolzhie//Abstr. of Third Asian herpetol. Meeting. Almaty, 1998.

- Табачишин В.Г., Завьялов Е.В., Табачишина И.Е. Пространственное размещение разноцветной ящурки -Eremias arguta (Pallas, 1773) на севере ареала в Поволжье//Современная герпетология. 2006. Т. 5/6. С. 117-124.

- Zavialov E.V., Tabachishin V.G., Shlyahtin G.V. et al. Morphological characteristic and taxonomic status of Stepperunner (Eremias arguta Pallas, 1773) in Low Povolzhye//Selevinia. 2000. № 1-4.

- Табачишин В.Г., Табачишина И.Е., Завьялов Е.В. Современное распространение и некоторые аспекты экологии разноцветной ящурки на севере Нижнего Поволжья//Вопросы биологии, экологии, химии и методики обучения. Саратов: Научная книга, 2002. Вып. 5.

- Tabatschischin W.G., Tabatschischina I.E., Sawjalow E.W. Gegenwärtige Verbreitung und Besonderheiten der Ökologie des Steppenrenners (Eremias arguta) im Norden des Niederwolgagebietes//Mauritiana (Altenburg). 2003. Bd. 18, H. 3.

- Табачишина И.Е. Эколого-морфологический анализ фауны рептилий севера Нижнего Поволжья: Автореф. дис. … канд. биол. наук. Саратов, 2004.

- Шляхтин Г.В., Табачишин В.Г., Завьялов Е.В., Табачишина И.Е. Животный мир Саратовской области. Кн. 4. Амфибии и рептилии. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2005.

- Тертышников М.Ф. Стации, численность, биомасса//Разноцветная ящурка. Киев: Наук. думка, 1993.

- Табачишина И.Е., Табачишин В.Г. Разноцветная ящурка -Еremias arguta (Pallas, 1773)//Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные. Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратовской области, 2006.

- Фридман В.С. Европейский средний дятел Dendrocopos medius medius (Linnaeus, 1758)//Красная книга Российской Федерации. Животные. М.: Астрель, 2000.

- Хрустов А.В., Подольский А.Л., Завьялов Е.В. и др. Редкие и исчезающие птицы Саратовской области//Рус. орнитол. журн. 1995. Т. 4, вып. 3/4.

- Завьялов Е.В., Лобанов А.В. Распространение среднего дятла на территории Саратовской и Волгоградской областей//Материалы II конф. мол. орнiтологiв Украiни. Чернiвцi, 1996.

- Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Распространение и морфометрическая характеристика среднего дятла (Dendrocopos medius (L.)) в Нижнем Поволжье//Изв. Сарат. ун-та. Сер. Биол. Спец. вып. 2001.

- Федорова И.А. Особенности видовой структуры сообществ птиц овражно-балочных систем//Исследования молодых ученых и студентов в биологии. Саратов, 2005. Вып. 3.

- Брехов В.В. Урочище «Мухин дол»//Особо охраняемые природные территории Саратовской области: национальный парк, природные микрозаповедники, памятники природы, дендрарий, ботанический сад, особо охраняемые геологические объекты. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007.

- Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., Мосолова Е.Ю. Новые сведения о расселении среднего пестрого дятла Dendrocopos medius на севере Нижнего Поволжья//Рус. орнитол. журн. 2008. Т. 17, экспресс-вып. № 437.

- Фридман В.С. Состояние популяций среднего дятла в Европе: новые и неожиданные изменения//Беркут: Укр. орнитол. журн. 2005. Т. 14, вып. 1.

- Завьялов Е.В., Шляхтин Г.В., Лобачев Ю.Ю. и др. Фауна птиц Саратовской области. Стрижеобразные -Apodiformes, Ракшеобразные -Coraciiformes, Удодообразные -Upupiformes, Дятлообразные -Piciformes. Саратов, 1999.

- Красная книга Саратовской области: Растения, грибы, лишайники. Животные. Саратов: Изд-во «Детская книга», 1996. 264 с.

- Беляченко А.А. Влияние цвета и высоты расположения кормушки на частоту ее посещения птицами//Студенческие исследования в биологии. Саратов, 2004. Вып. 2.

- Лобачев Ю.Ю., Капранова Т.А. Пищевая специализация дятлов пойменных экосистем реки Хопер в весенний период//Проблемы общей биологии и прикладной экологии. Саратов, 1997. Вып. 4.

- Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Теоретическое обоснование внесения в Красную книгу России популяций европейского среднего дятла из бассейнов Волги и Дона//Редкие, исчезающие и малоизученные птицы России. М., 2000.

- Саранцева Е.И. Структура и пространственное размещение сообществ птиц в пойменных экосистемах малых рек Нижнего Поволжья: Дис. … канд. биол. наук. Саратов, 2003.

- Результаты зимних учетов птиц России и сопредельных регионов//Зимний сезон 1992-1993 гг. Степная зона. М., 1996. Вып. 7.

- Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. Средний дятел (европейский подвид) -Dendrocopos medius medius (Linnaeus, 1758)//Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные. Саратов: Изд-во Торгово-промышленной палаты Саратовской области, 2006.