Материалы второго горизонта жилища № 2 поселения Новоильинка VI (предварительные итоги исследования)

Автор: Кирюшин К.Ю., Ситников С.М., Шабанова О.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

Эпоха энеолита относится к числу наименее изученных периодов в древнейшей истории Северной Кулунды. Одна из проблем в изучении поселенческих комплексов неолита и энеолита юга Западной Сибири связана с характером имеющихся в нашем распоряжении источников. На территории Кулундинской степи в пределах Алтайского края поселенческие комплексы неолита и энеолита представлены памятниками с культурным слоем, разрушенным в результате водной или ветровой эрозии. Археологические коллекции с них представлены сборами с поверхности или со дна водоемов. В результате механического смешения разновременных артефактов комплексы неолита и энеолита невозможно отделить друг от друга и от материалов более ранних и более поздних эпох. Ситуация понемногу меняется к лучшему в последние годы. Так, на территории Северной Кулунды были выявлены поселения эпохи энеолита Новоильинка III и Новоильинка VI. Поселение Новоильинка VI является стратифицированным памятником, на котором выделяются два горизонта: 1 - периода, когда котлован жилища использовался как место, куда выбрасывали мусор и пищевые отходы (финальный энеолит); 2 - периода функционирования жилища (ранний-развитый энеолит). В хозяйственных ямах второго горизонта жилища № 2 обнаружены «приклады» - наборы каменных, костяных орудий и керамические сосуды, скорее всего преднамеренно оставленные древним населением. В археологическом материале находят отражение следы ежегодных передвижений скотоводческого населения Кулундинской степи. Предметы были преднамеренно оставлены древним населением, так как оно уходило в район, где сырье для изготовления каменных орудий имелось в избытке.

Археология, энеолит, поселение, планиграфия, стратиграфия, керамика, каменные артефакты

Короткий адрес: https://sciup.org/14522225

IDR: 14522225 | УДК: 902.(571.150)6631/6349

Текст научной статьи Материалы второго горизонта жилища № 2 поселения Новоильинка VI (предварительные итоги исследования)

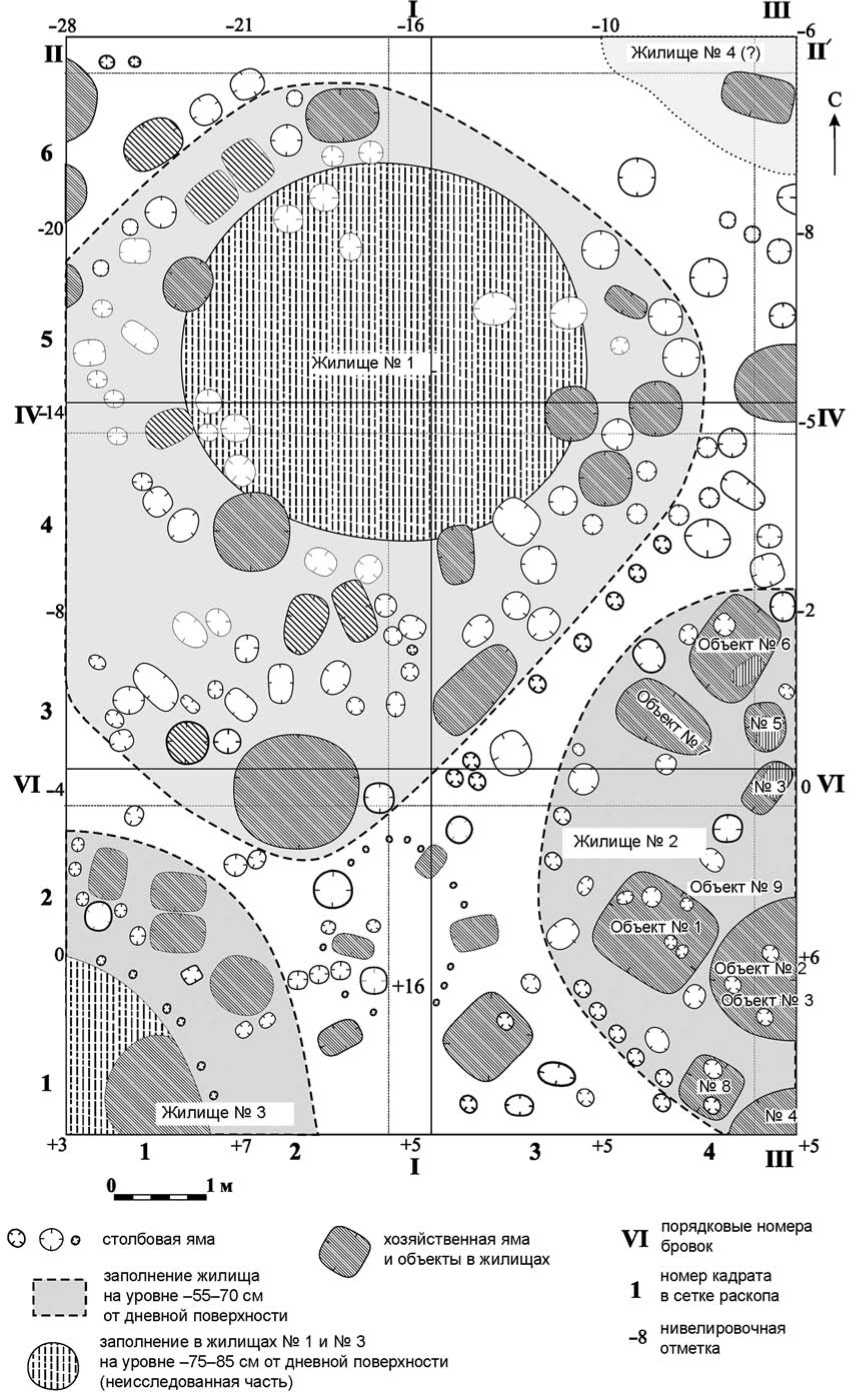

Поселение Новоильинка VI находится в Хабар-ском р-не Алтайского края. В 2014 г. на поселении исследовано 96 м2. В площадь раскопа практически полностью попало долговременное жилище эпохи энеолита (№ 1). Хорошо выделяются два горизонта: 1 – периода, когда котлован жилища использовался как место, куда выбрасывали мусор и пищевые отходы (финальный энеолит); 2 – периода функционирования жилища (ранний–развитый энеолит). В площадь раскопа попали части еще двух жилищ: № 2 в восточной части раскопа и № 3 в южной. Жилище № 2, скорее всего, синхронно жилищу № 1 и относится к эпохе финального энеолита, а № 3 – к более позднему времени: финальный энеолит – ранняя бронза. В северовосточной части раскопа выявлено пятно, которое может оказаться частью четвертого жилища. Между жилищами № 1, 2 и 3 обнаружены следы каких-то легких наземных конструкций, которые могут датироваться более ранним временем. Можно констатировать, что поселение Новоильинка VI является сложным археологическим объектом, который пока не имеет аналогов на территории Ку-лундинской степи в пределах Алтайского края.

Для первого горизонта жилища № 1 получены две радиоуглеродные даты: 4290±95 л.н. (СОАН-9042) и 4320±100 л.н. (СОАН-9043).

Находки костей животных (более 30 000) позволяют уверенно говорить о производящем характере экономики населения памятника [Гайдученко, Кирюшин, 2014]. В материалах первого горизонта обнаружено несколько десятков тысяч артефактов (изделия из камня и кости, керамика). Основную массу артефактов образуют обломки глиняной посуды и каменных изделий, а также отходы каменной индустрии (мелкие отщепы и осколки). Каменные чешуйки размерами менее 1 × 1 см составляют около половины всех находок первого горизонта.

В 2014 г. в раскоп попала небольшая часть жилища № 2 (ок. 12 м2). Эта часть была исследована полностью до материка. В процессе полевых работ выявлены элементы конструкции жилищ – столбовые ямки (рис. 1). Выбрано заполнение жилища № 2 – второй горизонт, связанный с периодом его функционирования. К сожалению, 254

исследования не были закончены и раскоп был законсервирован.

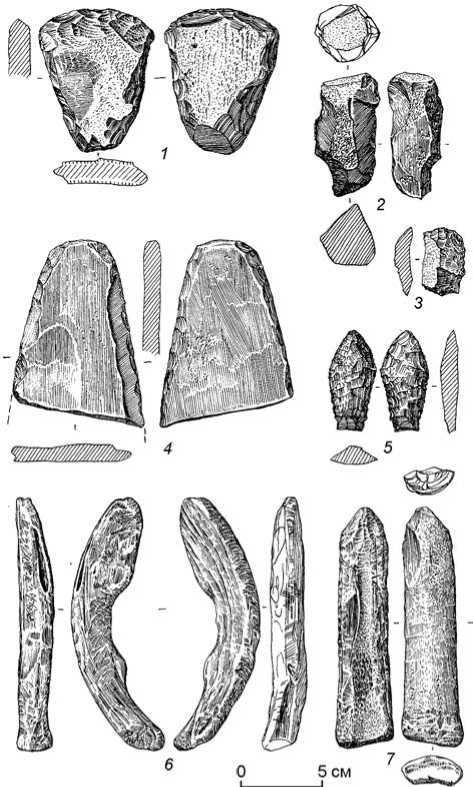

Несмотря на небольшую вскрытую площадь жилища № 2 (см. рис. 1), можно уверенно говорить о научном потенциале этого объекта. Если первый горизонт поселения Новоильинка VI действительно содержит бытовой мусор, то второй горизонт жилища № 2 демонстрирует несколько иную картину. В хозяйственных ямах обнаружены «приклады» – наборы каменных, костяных орудий и керамические сосуды, скорее всего преднамеренно оставленные древним населением. Наиболее показателен набор артефактов, обнаруженных в одной из хозяйственных ям жилища № 2 (объект № 5) (рис. 2).

Каменные артефакты представлены орудиями (5 экз.) и одним мелким отщепом.

Каменный топорик (?) сделан из дацитового порфира (все определения пород камня выполнены С.Г. Платоновой), с выпуклым рабочим краем (рис. 2, 1 ). Изделие имеет 8 см в длину, максимальную ширину в районе лезвия 7 см и толщину 1,4 см.

К индивидуальным изделиям относится пест-лощило (рис. 2, 2 ) из дацитового порфира. Орудие продолговатой вытянутой формы, имеющей в сечении вид неправильного четырехугольника. Рабочая поверхность находится на торце изделия. Она практически идеально ровная, имеет следы сработанности, характерные для абразивов. Рабочая поверхность оформлена по периметру серией вертикальных сколов.

Скребок концевой из риолитового порфира (рис. 2, 3 ) выполнен на удлиненном отщепе среднего размера.

Обломок дисковидного скребла выполнен из плитки полимиктового песчаника желто-буроватосерого цвета, мелкозернистой структуры (рис. 2, 4 ). Изделие имеет 11,7 см в длину, максимальную ширину 8 см и максимальную толщину 0,8 см.

Крупный наконечник стрелы (6,4 см в длину, до 3,1 см в ширину и до 0,8 см толщиной) сделан из риолитового порфира (рис. 2, 5 ). Наконечник неправильной пятиугольной формы (немного асимметричный) оформлен бифасиальной покрывающей разнофасеточной ретушью.

Рис. 1 . Поселение Новоильинка VI. План второго горизонта.

Рис. 2. Поселение Новоильинка VI. Жилище № 2. Горизонт 2. Объект № 5: 1–5 – камень; 6, 7 кость.

Очень интересно изделие для обработки кожи, сделанное из нижней челюсти лошади, – трепало (рис. 2, 6 ). Рабочее лезвие дугообразной формы, сильно сработанное. Отдельные выступающие части заглажены и даже имеют легкий блеск.

Не менее интересно костяное острие или «копьевидное орудие» (рис. 2, 7 ). Орудие выполнено из обломка верхней части стенки диафиза плюсневой кости лошади (определение Л.Л. Гайдученко). Боковые грани и рабочая кромка изделия оформлены серией поперечных сколов.

Все каменные изделия довольно массивные, крупные. В Северной Кулунде отсутствуют выходы камня, необходимого для изготовления орудий. Весь камень принесен людьми из других регионов. Сложно представить, чтобы энеолитическое население выбросило подобные изделия. На памятниках неолита и энеолита Степного Алтая наблюдается иная картина – сломанные каменные изделия шли в переработку, они переиспользовались неоднократно. В условиях дефицита каменного сырья 256

процесс утилизации изделий приводил к появлению миниатюрных форм скребков, наконечников стрел и других орудий. Подобная картина наблюдается в материалах первого горизонта поселения Новоильинка VI, где микроскребки размерами менее 1 × 1 см и миниатюрные наконечники стрел размерами не более 1 см в длину составляют значительную долю орудийного набора.

Видимо, в археологическом материале находят отражение следы ежегодных передвижений скотоводческого населения Кулундинской степи. Можно предположить, что осенью предметы были преднамеренно оставлены древним населением, так как оно уходило в район, где сырья для изготовления каменных орудий было в избытке.

В настоящее время проводятся исследования с целью определения регионов, из которых каменное сырье поступало на территорию Северной Кулунды. Предварительно можно говорить о том, что источники сырья находились в Рудном Алтае или (что более вероятно) в Павлодарском Приртышье на территории современного Казахстана. В пользу последнего предположения свидетельствует расположение памятника – в долине р. Бурла.

Бурла берет свое начало в 25 км к западу от р. Оби в Приобском Увале. Верховья лежат среди целого ряда мелких озер. Протекает через ряд озер – Малое Топольное, Песчаное, Хомутное, Кабанье и другие – и впадает в Большое Топольное [Галахов, Губарев, Назаров, 2010].

Как отмечают исследователи, развитие сельского хозяйства и промышленности в XVIII–XX вв. привело к тому, что Алтайский край стал одной из территорий России, преображенных в результате деятельности человека [Силантьева, 2008]. Эти преобразования привели к изменению ландшафта Кулунды. Это связано с регулированием стока в бассейне р. Бурлы, которое проводилось с начала 1930-х по 1990-е гг. [Галахов, Губарев, Назаров, 2010]. На оз. Топольное (М. Топольное), Песчаное, Хорошее, Бол. Топольное были построены земляные плотины на входе и выходе р. Бурлы, чтобы поднять уровень воды. Со временем вода размыла берега. Озера заросли камышом и стали превращаться в болота. Оз. Малое и Большое Аж-булат на территории современного Казахстана, которые входили в систему р. Бурла и находились ниже по течению, пересохли, и сейчас на их месте пастбища [Там же].

В конце XIX в. Кулундинская степь отличалась мощным растительным покровом, который был утерян в XX в. в результате распашки и непродуманной хозяйственной деятельности в советский период [Силантьева, 2008].

Можно предположить, что в эпоху энеолита скотоводческое население Кулундинской степи с наступлением тепла передвигалось от Иртыша к Оби, а осенью в обратном направлении. При этом в силу специфических условий режима увлажнения Кулундинской степи (увлажнение распределяется по территории Кулунды зонально, изменяясь не только по широте, но и по долготе, в основном с запада на восток) сезонные перекочевки могли быть не «меридиональными» (с юга на север), а смещены в направлении с юго-запада на северо-восток, тем более что это направление совпадает с течением р. Бурла. Долина этой реки являлась пространством, комфортным для передвижения скотоводов со стадами. В условиях Ку-лундинской степи с большим количеством озер с соленой и щелочной водой близость пресной воды могла быть важным фактором, привлекающим древнее население.

Список литературы Материалы второго горизонта жилища № 2 поселения Новоильинка VI (предварительные итоги исследования)

- Гайдученко Л. Л., Кирюшин К.Ю. Новые остеозоологические материалы из раскопок энеолитического поселения Новоильинка VI в Кулунде//Маргулановские чтения-2014: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию акад. А.Х. Маргулана. -Алматы; Павлодар: ЭКО, 2014. -С. 421-427.

- Галахов В.П., Губарев М.С., Назаров А.Н. Водный баланс бессточных озерно-речных систем Обь-Иртышского междуречья (в пределах Алтайского края). -Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед. ун-та, 2010. -112 с.

- Камбалов Н. Природа и природные богатства Алтайского края. -Барнаул, 1952. -171 с.

- Кирюшин К.Ю. Поселение эпохи энеолита Новоильинка VI (по материалам исследований 2014 года)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 168-171.

- Кирюшин К.Ю., Ситников С.М., Семибратов В.П., Гельмель Ю.И. Поселение Новоильинка III -памятник энеолита Кулунды//Труды III (XIX) Все-рос. археол. съезда. -Т. I. -СПб.; Вел. Новгород, 2011.

- Силантьева М.М. Основные тенденции и роль антропогенного фактора в развитии растительного покрова в голоцене на территории Алтайского края//Проблемы региональной экологии. -2008. -№ 1. -С. 143-151.