Мавзолей Тура-хана как памятник истории и культуры Республики Башкортостан

Автор: Аккубеков Р.Ю., Сибагатова Р.Ю.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 1 (43), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается эпиграфический памятник, датируемый 1107 г. по хиджре (1695-1696 гг. по григорианскому стилю), рассположенный вблизи мавзолея Тура-хана в Чишминском районе Республики Башкортостан. Он был поставлен видному представителю башкирского рода Кубау Такай батыру, сыну Телякай-бия. Намогильный камень является наглядным материалом к истории расселения башкирских родов. Новизна исследования заключается в том, что данный эпитафийный надпись был впервые прочтен и доказан его ценность как памятник историко-культурного наследия XVII в.

Эпитафии, намогильный камень, мавзолей тура-хана, письменные памятники, текст, род кубау

Короткий адрес: https://sciup.org/140273977

IDR: 140273977

Текст научной статьи Мавзолей Тура-хана как памятник истории и культуры Республики Башкортостан

Каменный мавзолей Тура-хана расположен около деревни Нижние Термы Чишминского района Республики Башкортостан на вершине холма на левом берегу реки Слак. Памятник является одним из древних сохранившихся архитектурных сооружений в регионе. Кэшэнэ своей уникальностью постройки привлекало к себе внимание многих исследователей. Не меньший интерес вызывали и намогильные камни с арабской вязью, расположенные вблизи мавзолея. В 1771 г. капитан Н. П. Рычков, путешествуя по этим местам, писал: «От сея палаты, отступая 60 сажень, видны множество каменных надгробков, на коих изображены некие надписи арабского языка»1.

В разные годы надписи эпитафий в той или иной степени освещены в работах Р. И. Игнатьева, М. В. Лоссиевского, В. Юматова, С. Мираса, Г. В. Юсупова, В. М. Усманова, Р. Ю. Аккубекова, Р. Ю. Сибагатовой.

Р.Г. Игнатьев в «Справочной книжке…» за 1883 г. приводит описание мавзолея Тура хана и текст намогильного камня с куфической надписью находящегося вблизи кэшэнэ. Надпись гласит: «Бог бессмертен; всякий повинующийся Богу должен по воле божьей умереть, когда наступит к тому время. Все кто на семь свете, по воле Божьей пойдут на тот свет, и каждый должен дать там ответ, что сделал хорошего или худого. На этом месте похоронена Схибьжимал, жена хана»2. Посетивший кэшэнэ Тура-хана В. Юматов для которого надпись прочитал башкирский мулла из с. Караякупово Бердугулов датировал камень 1700 г., а похороненного назвал Купакай Еманбаев3. Приведенные Р. Г. Игнатьевым и В. Юматовым тексты прочтения относились к одному и тому же камню или же это были различные эпитафии, об этом трудно что-либо сказать. В целом, о мавзолеи Тура-хана в краеведческой литературе того времени публиковались совершенно различные сведения. В целях упорядочения собранных сведений в 1896 г. Комиссией Императорского Московского археологического общества было поручено С.Е. Сакову и Н.Ф. Шиленкову более подробно, произвести исследования «Дворца Тура Хана».

Господином Шиленковым был написан реферат: «Здание при деревне Термы – «Дворец Тура-Хана». В работе были изложены топография местности, где расположено кэшэнэ и детальное описание здания называемого «Дворцом Тура-Хана» и нескольких неподалеку от него находящихся могил. Приводились предания о Тура-Хане». В конце доклада комиссией было принято решение изучить надписи рядом стоящих с мавзолеем намогильных камней. По каким-то причинам это решение так и не было выполнено4.

В советский период многие арабографичные памятники, находящиеся рядом с мавзолеем Тура-хана, были уничтожены. По рассказам старожилов, камни с заброшенного кладбища были очищены с поля и выброшены в реку Слак. В целости сохранился единственный намогильный камень, находившейся недалеко от мавзолея Тура-хана. При обследовании мавзолея в 1954 г. Г. В. Юсупов констатировал в своей работе данный уцелевший намогильный камень. В результате исследований так называемого «дворца Тура-хана» и надписей кэшэнэ Хусейнбека были отнесены к булгарским надгробиям.

В настоящее время при повторном обследовании вблизи мавзолея Тура-хана мы не обнаружили никаких намогильных камней. Единственный уцелевший камень примерно в 1960-е годы местными жителями был сдан в Национальный музей с целью сохранения памятника для последующих поколений.

Новизна наших исследований заключается в том, что в запаснике Национального музея РБ мы выявили данный камень и после расшифровки текста выяснили, что он был поставлен на могилу Такай- батыра, сына Телякай-бия из рода Кубау. Памятник стоял на холме в сторону разрушенного малого кэшэнэ.

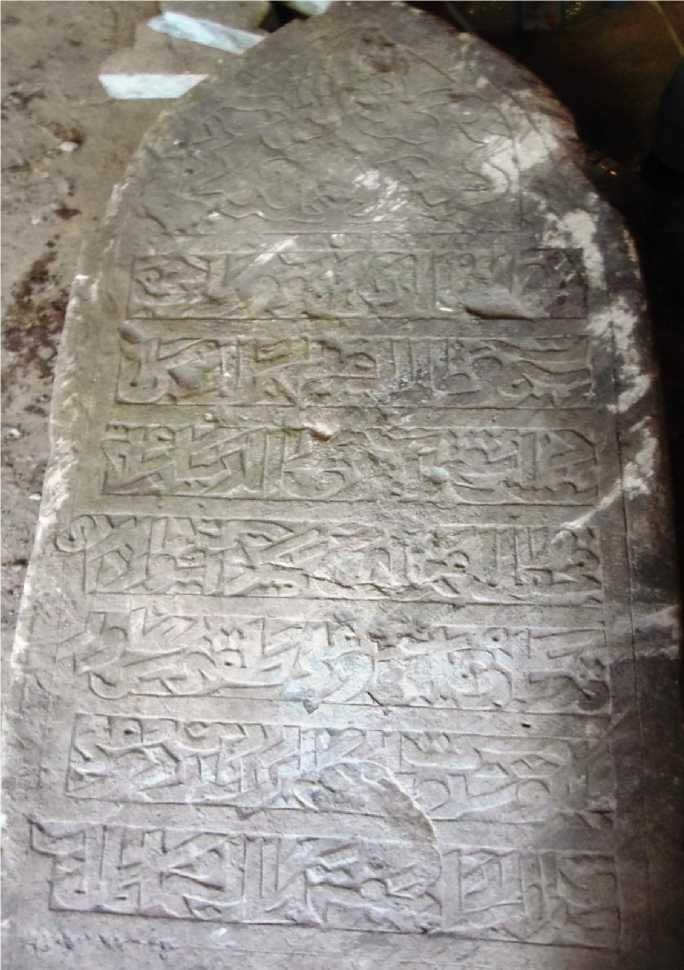

Надгробие высотой 132 см, шириной 52 см и толщиной 25 см высечено из белого известняка (см. Рисунок 1).

Рисунок 1

Внешне его оформление идентично с памятниками находящимися около кэшэнэ Хусейнбека. Надо полагать, памятник был изготовлен в одной мастерской. Верх плиты также выполнен в форме стрельчатой арки. Каменные надгробия со стрельчатым завершением с начертанными на них текстами философского содержания символизировали переход души в высшее состояние. Над текстом выполнен стилизованный растительный орнамент. В центре розетки трилистник-тюльпан, по обе стороны от нее идут стилизованные листья. Этот мотив близок к орнаментам Средней Азии и Булгарских надгробий.

Крупные буквы вытесаны на белый известняк вовнутрь семи рамок. Надпись выполнена рельефной скорописью искусным резчиком-каллиграфом поднявшим искусство художественной обработки камня при всей трудоемкости этого ремесла до высокого уровня мастерства. Трудночитаемый из-за выветренности камня текст из семи строк на тюрки гласит:

ھو الحی الذی لا یموت و کل حی \ سیموت قال النبی عليه السلام و کل \ نفس ذائقة الموت صدق الدنیا ساعة \ فجعلها طاعة تاريغ منکدا یوزدا یتیدا اردی \ قوباونک تلیکی بی اوعلى طاقى باطورنک \ بيلکوسیدور ايرانلاردين دوعا \

^^£ l^AL Aij^ LjJl 32^

Надпись в транслитерации на башкирский язык:

-

1. hоYЭ эл-хэййе эл-лэ ? и лэ йэмYте, вэ колле хэййи

-

2. сәйәмүте (Ул (Аллаһ) мәңге и ҫ ән, вә һәр тереклек үләсәк).

-

3. Колли нэфес ? аи к эт эл-мэYт (Эйтте пэЙFЭмбэребе ? уга Алланын сэлэме булhын: hэр йэн Yлем асыhы татыйаса к ), садый к эд-донъя сэFЭт

-

4. фэ-эжFалhэ тагэт (Ха к . Донья бер сэFЭтлек, уны Аллага яра к лы эштэр менэн Yткэр). Тарих мендэ йоздэ йетедэ ирде.

-

5. Ҡ убауның Теләкәй бей уғлы Та ҡ ай батырның

-

6. билгеседур ирәнлардин доға (өмөт итеб).

-

7. Сады ҡ . Әд-донъя жифәт, вә тәләбиһә киләб (Ха ҡ . Был донъя үләкһә, вә уға этләр мохтаж).

^ ал эн-нэби Fэлэйhи эс-сэлэм вэ кэл

Перевод:

-

1. Он живой (Всевышний), который не умирает, все живущее

-

2. умрет. Сказал пророк, да будет мир над ним, каждая

-

3. душа вкусит смерть. Истинно. Мир есть час,

-

4. так используй его в богоугодных делах. По

-

5. летоисчислению в тысяча сто седьмом году было.

-

6. Кубово [рода] Телякяй бия сына Такай батыра памятник от мужчин молитв ожидая.

-

7. Истинно. Мир есть падаль, все желающие его – собаки.

Памятник датируется 1107 г. по хиджре, что соответствует 1695-1696 гг. по григорианскому стилю. Кроме имени усопшего и даты его смерти, памятник интересен и тем, что даются важные сведения о родовой (клановой) принадлежности погребенного и о его занимаемом при жизни сословном положении. Вырезанная на камне определение «قوباو» («кубау») показывает, что перед мавзолеем Тура-хана располагалось родовое кладбище кубовских башкир, некогда заселявшие эти территории. Известный ученый Р. Г. Кузеев писал, что ранняя история данного племени проходила в Средней Азии, поскольку «этноним кубау известен киргизам: род куби входит в состав племени черик», а топонимы и гидронимы с основой куба распространены на всей территории от Алтая до Кавказа5. В Азербайджане известен город Куба, в прошлом столица Кубинского ханства. По сведениям восточных авторов Ибн Хаукаль и Йакут ар-Руми, в среднеазиатской области Фергана также существовал город Куба (ныне райцентр Кува в Узбекистане)6. В момент принятия русского подданства кубовцы входили в состав башкирского племени минг.

Фактическим материалом является имеющаяся в эпитафиии надпись «^j jjLL» (батурныц - «батыра»), которая сообщает о принадлежности покойного к военному сословию башкирской феодальной знати. У башкирского народа чести называться батыром удостаивались только храбрые, смелые и доблестные воины, которые проявили себя в сражениях. Батыры по решению йыйына (собрания) рода возглавляли военные походы на врага, отражали набеги, обучали военному ремеслу молодых воинов, то есть по существу являлись профессиональными военными. Вследствие этого не возникает никакого сомнения о принадлежности вышеописанного намогильного камня башкирскому батыру хотя бы по той простой причине, что кладбище в те времена являлось одним из атрибутов рода, и возможность захоронения там какого-либо из другого рода исключался. К роду Кубау принадлежала большая часть земель вблизи Уфы. О принадлежности к этому роду говорят сохранившиеся названия близлежащих населенных пунктов: Старокубово, Новокубово, Батырша-Кубово, Чуваш-Кубово, Сарт-Кубово. По видимому кладбище свое время являлось некрополем башкир рода кубау, где были захоронены только известнейшие бии и батыры, а также другие уважаемые люди, сыгравшие определенную роль в социально -политической жизни своего рода.

Таким образом, можно сказать о том, что возле мавзолея Тура хана проживали башкиры рода Кубау и это место являлось родовым кладбищем кубовских башкир. Камень поставленный на могилу Такай батыра сына Телякай бия является бесценным памятником историко-культурного наследия XVII в. Дальнейшее исследование сохранившихся эпитафийных памятников помогло бы раскрыть новые страницы в изучении истории расселения башкирского рода Кубау и периоды жизни забытых исторических личностей.

Список литературы Мавзолей Тура-хана как памятник истории и культуры Республики Башкортостан

- Аккубеков Р.Ю. Древнетюркские традиции в мусульманских эпитафиях (на примере намогильных памятников с. Саиткулово Кугарчинского района РБ) // Проблемы востоковедения. 2015. №3. С. 44-47.

- Аккубеков Р.Ю. Эпитафийные памятники башкир рода Минг /История башкирских родов. Дуван. Т.16. С.И. Хамидуллин и др. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, Уфимский полиграф комбинат. 2016. С. 685-687.

- Аккубеков Р. Ю. Эпитафийные памятники деревни Шатмантамак Миякинского района РБ // История деревни Шатмантамак /колл. Монография Аккубеков Р.Ю., Алламуратова Л.Х. и др. Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2016. С. 36-32.

- Гусейнзаде А. Об этимологии топонима Куба // Советская тюркология.1971. № 2. С.119.

- Игнатьев Р.Г. Памятники доисторических древностей Уфимской губернии // Справочная книжка Уфимской губернии. Уфа. 1883. С. 328-355.

- Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. М.: Наука, 1974. 309 с.

- Лоссиевский М.В. Былое Башкирии и Башкир по легендам, преданиям и хроника // Справочная книжка Уфимской губернии. Уфа, 1883. С. 368-389.

- Мирас С. Турахан и о дворце Турахана // Башкорт аймагы. Уфа, 1929. №7. С. 58-62 (на баш. яз.).

- Рычков Н.П. Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в Киргиз-Кайсацкой степи в 1771 году. СПб, 1772. 194 с.

- Древности восточные. Труды восточной комиссии Императорского Московского Археологического общества. Т. 2. Вып.11. Москва, 1901. С. 138-143.

- Сибагатова Р.Ю. Журнал «Шуро» как источник знаний по гуманитарным наукам // Медиапространство Российской Федерации: глобальный и национальный аспекты. Материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, посвященной 100-летию башкирской национальной печати. Уфа, 2017. С. 219-221.

- Усманов В.М. Исторические памятники. 10 книга. Мусульманские эпитафии Чишмы. Уфа: ООО Полиграфдизайн. 2014. 91с.

- Юматов В. Древние предания башкирцев Чубиминской волости // Оренбургские губернские ведомости. 1848. № 1. С. 3-4.

- Юсупов Г.В. Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 322 с.