Меч из аланского княжеского погребения V в. н. э. у села Брут в Северной Осетии

Автор: Габуев Тамерлан Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике меча V в. н. э. с золотыми обкладками ножен. Меч имел длинную рукоять (30 % от общей длины меча). На ножнах имелась золотая инкрустированная гранатами пластина с прорезью для дополнительного портупейного ремня. Она свидетельствует о вертикальной системе подвески этого меча. В Китае такая система подвески просуществовала с V в. до н. э. по XVIII в. н. э., а в Западной Европе - до VII в. н. э. Длинная рукоять и скользящие ножны указывают на восточное и скорее всего на иранское происхождение меча из Брута.

Северная осетия, брут, аланы, курганы, меч, ножны, гранаты, аlans

Короткий адрес: https://sciup.org/14737480

IDR: 14737480 | УДК: 904(479)

Текст научной статьи Меч из аланского княжеского погребения V в. н. э. у села Брут в Северной Осетии

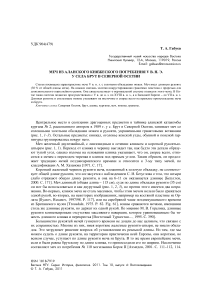

Центральное место в скоплении драгоценных предметов в тайнике аланской катакомбы кургана № 2, раскопанного автором в 1989 г. у с. Брут в Северной Осетии, занимает меч со сплошными золотыми обкладками ножен и рукояти, украшенными гранатовыми вставками (рис. 1, 1–3 ). Остальные предметы: кинжал, оголовье конской узды, обувной и поясной гарнитуры группировались вокруг него.

Меч железный двулезвийный, с линзовидным в сечении клинком и короткой рукоятью-штырем (рис. 1, 1 ). Переход от клинка к черенку выглядит так, как будто эти детали образуют тупой угол, однако изломы на основании клинка указывают, что он, скорее всего, относится к мечам с переходом черенка в клинок под прямым углом. Таким образом, он продолжает традицию мечей позднесарматского времени и относится к 3-му типу мечей, по классификации А. М. Хазанова [1971. С. 17].

Короткий железный черенок рукояти меча, вложенный в золотую обкладку, не соответствует общей длине рукояти, что согласуется с наблюдением С. И. Безуглова о том, что штыри слабо отражают общую длину рукояти, и она на 6–11 см оказывается длиннее [Безуглов, 2000. С. 171]. Меч длинный (общая длина – 115 см), судя по длине обкладки рукояти (35 см) он мог бы использоваться и как двуручный (рис. 1, 2 , 3 ), но против этого имеется два возражения. Во-первых, клинок меча не столь массивен, чтобы этим мечом нельзя было сражаться одной рукой, во-вторых, на некоторых изображениях, например на костяной пластине из Ор-лата [Ilyasov, Rusanov, 1997/98. P. 117], или на серебряной чаше позднекушанского времени из Британского музея [Trousdale, 1975. P. 82. Fig. 61], воины сражаются мечами, имевшими столь же длинные рукояти, но держат их одной рукой. По мнению М. В. Горелика, длинные рукояти компенсировали отсутствие массивного навершия, которое уравновешивало бы тяжесть длинного клинка и перекрестья [Восточный Туркестан…, 1995. C. 390].

Большинство рукоятей мечей гуннского времени не дошли до нас целиком, что связано с их сохранностью. Многие из них, имея короткие железные рукояти-штыри, не имели обкладок. Это затрудняет решение вопроса об установлении их реальной длины. Но там, где мы можем судить о длине рукояти, на территории практически всей Европы, они короткие, во всяком случае, уступают по длине рукояти меча из Брута. В то же время европейские мечи, если и были равны брутскому по длине клинка, то превосходили его по ширине. Исключение составляют меч из погребения № 110 могильника Борок II [Ахмедов, 2001. С. 111–112, 114.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2011. Том 10, выпуск 4: Востоковедение © Т. А. Габуев, 2011

Рис. 1. Инвентарь из кургана № 2 могильника Брут-1 ( 1-6); реконструкция подвески меча ( 7)

Рис. 3, 17 ] и два меча из могильников Цебельды в Абхазии [Воронов, Шенкао, 1982. С. 131. Рис. 4, 9, 10 ]. Эти мечи, как и меч из Брута, имели очень длинные рукояти, что следует рассматривать как редкое явление. Показательны в этом смысле мечи из могильников Абхазии, где помимо двух вышеуказанных, все остальные мечи (24 шт.) имели рукояти короткие [Там же. Рис. 4].

Итак, меч из Брута отличается от синхронных ему мечей - он длинный, узкий и с длинной рукоятью (она составляет 30 % от общей длины меча), а европейские мечи если длинные, то более широкие и с короткой рукоятью. Поиск аналогий брутскому мечу обращает наше внимание на вооружение Востока.

Золотые обкладки ножен (из-за разрушенности комплексов) встречаются крайне редко. Тем не менее, как о целиком покрытом золотыми пластинами мы можем судить о мече из разрушенного погребения у с. Новоивановка в Запорожье и о случайной находке из Брюха-новского выселка [Засецкая, 1994. С. 31, 170–171, 192. Табл. 14, 1 – 7 , 45 ]. Одной из самых роскошных находок является меч из склепа, открытого в Керчи 24 июня 1904 г., где многие детали были украшены золотыми обкладками и гранатовыми вставками [Засецкая, 1975. С. 23. Рис. 6; 1993. Табл. 28, 130 ]. К числу богато украшенных следует отнести ножны мечей из погребений у совхоза им. Калинина в Крыму, у с. Новая Маячка в Херсонской области, у колхоза «Восход» около г. Покровска, из могилы VIII у с. Новогригорьевка, у деревни Муслюмово в бывшей Пермской губернии и пр. [Засецкая, 1994. С. 31–32. Табл. 23, 1 – 3 , 6 – 9 ; 9, 1 – 4 ; 32, 6 ; 5, 16 ; 43, 11 ], а также ряд находок из Центральной и Западной Европы – Пан-нонхальма [Tomka, 1987. S. 156, 157; L’or des princes barbares, 2000. P. 146, 147], Якушовице в Польше [Godlowski, 1995. P. 166. Abb. 1], Алтлуссхайма в Германии [L’or des princes barbares, 2000. P. 134, 135] и пр.

На способ ношения брутского меча указывает прорезь длиной 1,7 см под вертикальной инкрустированной гранатами пластиной на ножнах (рис. 1, 2 ). В эту прорезь продевался дополнительный нижний портупейный ремень, равный по ширине длине прорези. Прорезь расположена на расстоянии около 45 см от навершия, т. е. на уровне 2/ 5 от полной длины меча, вложенного в ножны. Это соответствует изображению на упомянутой уже Орлатской пластине [Ilyasov, Rusanov, 1997/98. P. 117] и характерно для большинства мечей с подобным видом подвески [Trousdale, 1975. P. 38]. Портупейный ремень одним концом крепился к поясу, другой конец проходил через прорезь под вертикальной пластиной на ножнах меча и пристегивал его к поясу. Наличие около прорези под пластиной золотой пряжки (рис. 1, 4 ) указывает, что этот ремень крепился не непосредственно к поясу, а соединялся с ним при помощи еще одного дополнительного ремня, отходящего от пояса и имевшего на конце эту пряжку (рис. 1, 7 ). Таким образом, нижний портупейный ремень одним концом наглухо крепился к поясу, другим, пройдя под вертикальной пластиной на мече, пристегивался к дополнительному ремню с помощью пряжки. Этот второй ремень также одним концом наглухо крепился к поясу, в месте левее пряжки пояса (возможно, даже за спиной воина), а другой конец дополнительного ремня оканчивался вышеупомянутой пряжкой. Возможно, оба фрагмента этого портупейного ремня крепились к поясу при помощи двух золоченых прямоугольных обойм, имевших загнутые на концах штифты (рис. 1, 5 ). Можно предположить, что нижний портупейный ремень состоял не из двух фрагментов, а был един и крепился к поясу только в одном месте.

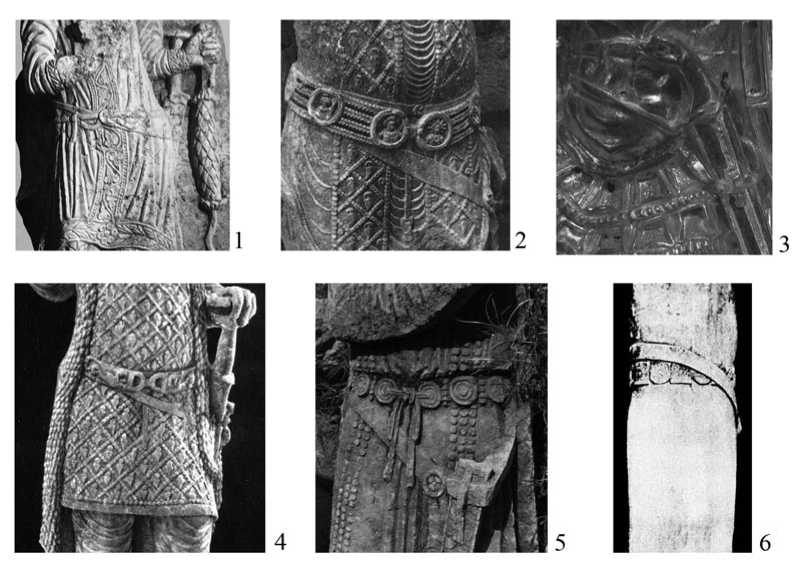

Итак, меч имел способ подвески, который принято называть «вертикальной» или «всаднической» (рис. 1, 7 ). При таком способе подвески меч мог свободно скользить по портупейному ремню, занимая наиболее удобное положение. Мечи с вертикальной подвеской характерны для территории от Дальнего Востока до Западной Европы, что документируется как археологическими находками, так и изобразительными памятниками. Наиболее полная подборка изображений мечей с подобным видом подвески по всей Евразии приведена в монографии В. Траусдейла [Trousdale, 1975].

Приспособлений для вертикальной подвески несколько. В Китае мечи подвешивались с помощью закрепленных на ножнах каменных, чаще всего нефритовых скоб. Скобы на мечах и кинжалах в Китае существовали в течение 2 200 лет, они фиксируются с эпохи позднего Восточного Чжоу (450–250 гг. до н. э.) и до XVIII в. [Ibid. P. 11]. Если ранние находки, такие как халцедоновые скобы из погребения № 2717 из Чжунчжоулу, около г. Лоян и из погребения № 25 у оз. Янтаньху (р-н г. Чанша) датируются достаточно широко – V–IV вв. до н. э. [Trousdale, 1975. P. 179; Горелик, 1993. C. 242–243. Табл. XIII, 16, 56 ], то некоторые скульптурные китайские изображения датируются узко – V в. до н. э. [Горелик, 1993. C. 242–243. Табл. XIII, 1, 2 ]. Это наиболее ранняя фиксация вертикальной подвески мечей или кинжалов через скобу на ножнах.

Из Китая эти скобы распространяются на запад и в единичных экземплярах в позднесарматское время встречаются в Восточной Европе (см.: [Хазанов, 1971. С. 25–27; Trousdale,

1975; Безуглов, 2000. С. 172, 175–178]). Поздними находками каменных скоб в Восточной Европе являются меч с халцедоновой скобой, украшенной стеклянными вставками, из погребения № 43 могильника Цибилиум 1 в Абхазии, а также меч с нефритовой скобой из погребения у колхоза «Восход» около г. Покровска. Первая находка датирована Ю. Н. Вороновым и Н. К. Шенкао второй половиной V – первой половиной VI в. [1982. С. 151. Рис. 18, 1 – 2 ], вторая датирована И. П. Засецкой второй половиной V – началом VI в. [1994. С. 115. Табл. 32, 3 ]. Комплекс из Абхазии М. М. Казанским и А. В. Мастыковой был справедливо передатирован временем от 380/400 до 440/450 гг. н. э. [Kazanski, Mastykova, 2007. P. 57–58].

Кроме каменных скоб, портупейный ремень проходил через металлические пластины, закрепленные в верхней части ножен, как в случае с брутским мечом. Наиболее богато выглядит меч из склепа, открытого в Керчи 24 июня 1904 г., где металлическая скоба была украшена золотой обкладкой с гранатовыми вставками [Засецкая, 1975. С. 23. Рис. 6; 1993. Табл. 28, 130 ]. Из окрестностей Керчи происходит набор золотых предметов, украшавших парадный меч [Эпоха Меровингов…, 2007. С. 306–307]. Крупные пластины были обнаружены на мечах в могильнике Дюрсо: в погребении № 300 пластина серебряная с позолотой, в погребении № 479 – золотая [Дмитриев, 1979. С. 224–225. Рис. 7, 1, 2 ; 8, 4, 5 ].

В Центральной и Западной Европе креплением для портупейного ремня на ножнах очень часто служили две небольшие металлические скобочки, иногда украшенные цветными вставками [Trousdale, 1975. P. 105, 323. Plate 15; Menghin, 1983; Tejral, 1995. S. 154. Abb. 8, 22 ].

Если наличие дополнительного портупейного ремня обязательно для подвески меча через вертикальную скобу на мече и ни у кого не вызывает возражений, то в вопросе о креплении этого ремня у исследователей нет единодушия. Еще в 1937 г. Сейриг выделил два способа ношения меча: «по-римски», с портупеей через плечо и «по-ирански», когда меч на двух ремешках закрепляется на поясе [Seyrig, 1937]. Как показал М. М. Казанский, оба приема ношения меча к IV в. н. э. стали интернациональными [Kazanski, 1991].

В случае с мечом из Брута способ ношения меча «по-римски» маловероятен. На это указывает крупная каменная «бусина-ограничитель» с золотым щитком, украшенным гранатами, лежавшая в верхней части ножен, с противоположной от пряжки стороны. На тыльной ее стороне имелась серебряная петля, проходившая от щитка через круглое отверстие в бусине, в которую, видимо, и продевался портупейный ремень (рис. 1, 6 ).

Относительно назначения этих бусин среди исследователей нет единодушия. Некоторые рассматривают их как навершия мечей [Засецкая, 1975. С. 54, 76; 1994. С. 31], другие – как темляки на саблях или как украшения рукояти [Хазанов, 1971. С. 25; Воронов, Шенкао, 1982. С. 130]. Что касается брутского комплекса, то вариант навершия отпадает, поскольку у этого меча оно уже есть. Вариант использования бусины в качестве подвески темляка маловероятен, поскольку рукоять не имеет выступающего перекрестья или массивного навершия, за которые темляк можно привязать. Скорее всего, она выступала как ограничитель движения ножен меча на ремне. Воин, придав мечу наиболее удобное положение, передвигал на портупейном ремне эту бусину, ограничивая тем самым движение меча.

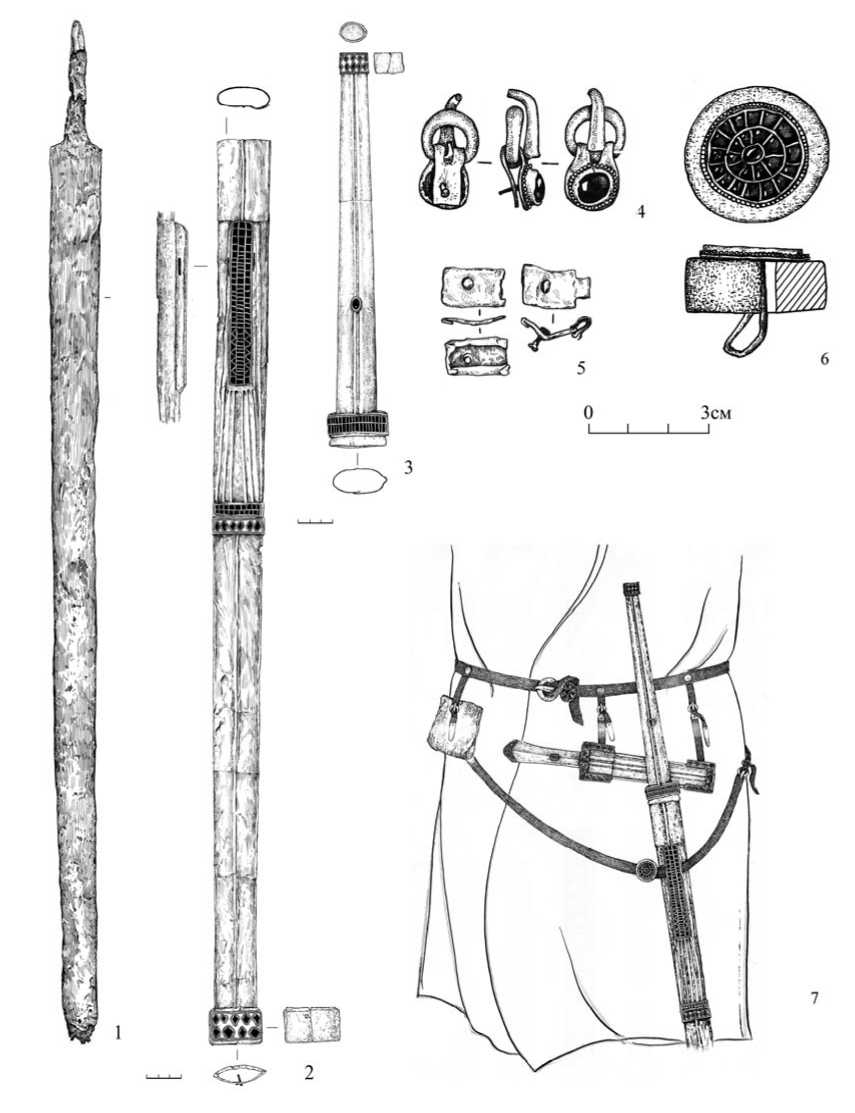

Крупные бусины, найденные с мечами, С. И. Безуглов также интерпретирует как ограничители, обратив внимание на то, что в отверстиях этих бус иногда находят остатки тонких кожаных ремешков [2000. С. 172, 177, 178]. Реконструируя систему подвески длинных мечей, этот автор высказал мнение, что портупейный ремень носили независимо от основного пояса, надетым наискось, так, что он, охватывая бедра, ниспадал на левую сторону, т. е. портупейный ремень не был скреплен с поясом. Эта же мысль ранее была высказана В. Траус-дейлом. По его мнению, портупейный ремень держался на пояснице благодаря весу самого меча [Trousdale, 1975. P. 78, 90, 109]. Эта точка зрения основана на анализе двух кушанских скульптурных изображений – во-первых, на скульптуре из Матхуры сакского сатрапа, правившего около 130 г. н. э., во-вторых, на одной из фигур, стоящей рядом с Буддой справа на рельефе из Гандхары второй половины II в. н. э. [Trousdale, 1975. P. 73. Fig. 48. P. 74. Fig. 49]. Если на рельефе из Гандхары интересующая нас фигура изображена стоящей к нам спиной и предположить мы можем все, что угодно, то на скульптуре сатрапа в публикации ясно видно наличие пояса на талии, а также портупейного ремня, охватывающего правое бедро и сви- сающего на левую сторону. Какие-либо приспособления, указывающие на крепление этого ремня к поясу, отсутствуют (рис. 2, 6).

Вроде бы все ясно – портупейный ремень не был скреплен с поясом. Однако есть мнения авторов, которые считали, что портупейный ремень был соединен с поясом [Хазанов, 1971. С. 25, 26; Аржанцева, 1987. С. 122]. Не отрицая возможности наличия не скрепленного с поясом портупейного ремня, хотелось бы привести и некоторые возражения и в значительной мере поддержать последних исследователей. Проведя небольшой эксперимент с макетом меча, было установлено, что не затянутый на талии, а свободно свисая, этот ремень под тяжестью меча сползал бы с воина. И если какое-то равновесие возможно, то только если воин стоит или не спеша передвигается. При этом ремень должен быть достаточно широким, как и изображено на двух вышеуказанных скульптурах, а не таким узким, как в погребении из Брута. В то же время подобное ношение меча затруднительно, если воин в быстром движении, например, в бою в пешем строю, как на Орлатской пластине. К тому же назначенье бусины-ограничителя полностью теряло бы смысл, как и в случае если бы меч одевался через плечо.

Чем же объяснить наличие портупейного ремня на изображениях из Матхуры и Гандхары? Это может свидетельствовать о небольшой важности для скульптора в точной передаче изображения деталей системы подвески меча. Существование портупейного ремня для меча в этих случаях можно было бы списать на некомпетентность скульпторов, но аргументы в пользу этого отсутствуют. Если все же признать существование портупейного ремня, то он должен был быть достаточно широким, как на двух вышеуказанных изображениях, что не распространяется на все известные случаи вертикальной подвески меча.

В каких-то случаях, опять же в пешем бою, не скрепленный жестко с поясом портупейный ремень мог в каком-либо месте, например за спиной воина, продеваться под основным поясом и охватывать его, как бы повисая на нем. По всей видимости, именно этот способ мы наблюдаем на одном из рельефов Буткары [Горелик, 1982. С. 97. Рис. 10, е ]. На этом рельефе изображен воин с левого бока сзади в доспехе, имевший меч с вертикальной скобой на ножнах, через который проходит портупейный ремень, уходящий под пояс, т. е. момент «мягкой» фиксации портупейного ремня на поясе имеется. На одном из каменных изваяний из Пальмиры [Trousdale, 1975. P. 86–87. Fig. 65–66; Sculptures of Palmyra, 1986. P. 482. Fig. 456]

Рис. 2. Скульптура: 1 – Пальмира (Sculptures of Palmyra); 2 – Ирак (The arts of Persia); 3 – Тиля-Тепе;

4 – Хатра (R. Ghirshman); 5 – Шанлыурфа античная Эдесса; 6 – Матхура (W. Trousdale)

портупейный ремень проходит под основным поясом стоящей к нам лицом мужской фигуры (рис. 2, 1 ). Похожую композицию можно увидеть и на скульптуре царя из Хатры в [Ghirsh-man, 1962. P. 89], где портупейный ремень спускается из-под парадного пояса (рис. 2, 4 ). Еще одно сочетание портупейного ремня и пояса мы можем наблюдать на скульптуре, сфотографированной М. Н. Бутырским во дворе музея города Шанлыурфа (город Эдесса античного времени) в Восточной Турции (рис. 2, 5) . Подобное сочетание ремней мы наблюдаем на одном из парфянских рельефов Ирака [The arts of Persia, 1995. P. 56]. Здесь стоящий к нам лицом мужчина также имеет массивный парадный металлический пояс, из-под которого вниз спускается портупейный ремень для подвески меча (рис. 2, 2 ). На изображении воина на одной из нагрудных застежек, найденной в погребении № 3 Тилля-тепе, воин имеет основной пояс и портупейный ремень, проходящий через скобу на мече [Сарианиди, 1983. Цветная вставка между C. 32 и 33; Sarianidi, 1985. P. 139. No. 81]. Но портупейный ремень не имеет ровной линии, а изогнут и перетянут в месте нижнего края кирасы (рис. 2, 3).

Итак, оба способа ношения меча с помощью портупейного ремня имели место. В одном случае портупейный ремень наглухо крепился к поясу с помощью золотых штифтов (как, например, в случае с мечом из Брута), в другом он мог существовать самостоятельно, но в нужный момент продеваться через пояс или притягиваться поясом к талии. Вертикальная подвеска меча с помощью дополнительного портупейного ремня имела широкое бытование. Если в Китае она просуществовала до XVIII в., то в Западной Европе мы наблюдаем ее в период раннего средневековья до VII в. [Trousdale, 1975. P. 108. Fig. 90]. На Востоке и в степной полосе Евразии, в период раннего средневековья она сменилась на наклонную, что было обусловлено облегчением меча и заменой его саблей.

A SWORD FROM THE ELITE ALAN BURIAL OF THE 5th CENTURY NEAR THE VILLAGE OF BRUT IN NORTHERN OSSETIA