Медиалингвистика, теория журналистики и коммуникативистика: конфликт интересов и демаркация границ

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены некоторые аспекты разграничения объекта и смысловых границ трех смежных наук медиалингвистики, теории журналистики и коммуникативистики, важной стороной которых выступает изучение медийного текста. Общий знаменатель данных наук - толкование стилевых граней медийных текстов, взятых в сопоставлении с иными текстами культуры. Но есть и конфликт интересов, о котором сказано пока мало. Подчеркнута роль когнитивно-прагматических установок авторов в медийных дискурсах, определяющих стилистику публицистических текстов. Сделаны выводы о необходимости соединения достижений теории журналистики и медиалингвистики при создании общей теории анализа медийного текста и дискурса.

Медийный текст, медиалингвистика, теория журналистики, коммуникативистика, методология анализа медийного текста, граница, научно-познавательные пространства

Короткий адрес: https://sciup.org/149131946

IDR: 149131946 | УДК: 811.161.1.367

Текст научной статьи Медиалингвистика, теория журналистики и коммуникативистика: конфликт интересов и демаркация границ

Вступительная часть.

Разграничение научно-познавательных пространств в гуманитаристике как научная проблема

Понимание гуманитарных научно-познавательных пространств как зоны взаимодействия и «перехлёста» смежных наук связано с проблемой их дифференциации и «конфликта интересов», а не только взаимодействия («взаимо-содействия»). Язык человеческого общения, давно изучаемый представителями всех гуманитарных наук, конечно, особо интересен филологам (как лингвистам, так и литературоведам), но также его загадки интересны философам, культуроло- гам, психологам и т. д. Язык массмедиа, будучи одновременно и порождением, и ферментом обыденного сознания, изучается работниками разных «цехов» как матрица современного эталона общения «среднего человека», как эталон новояза постиндустриальной эпохи, причем изучения языка СМИ не обходится без эпистемологических конфликтов, что объясняется его ключевым положением в любой национальной культуре наших дней (см.: [1; 6; 7]).

Науки, которые взаимодействуют в самых различных ситуациях, требующих рассмотрения языковых и речевых феноменов, по-разному решают проблему демаркации отраслей знания, делинеации познавательных пространств , что и объясняет актуальность темы данной статьи и требует при ее раскрытии большей четкости в различении объекта и предмета медиалингвистики (МЛ), теории журналистики (ТЖ) и коммуникативистики, сравнительно новой науки о массовых коммуникациях (МК), стремительно растущей в среде, опосредованной научно-техническими достижениями и новейшими открытиями в смежных областях (см.: [3; 5; 8; 10]).

Прорыв в области медийно-ориентированных коммуникаций, связанный с появлением Интернета, делает проблему «границы» еще более актуальной, чем во времена М. Бахтина. Сам по себе перехлест наук – дело естественное, но беда в том, что многочисленные дискуссии на эту тему порождены недопониманием именно коммуникативно-смысловых аспектов чужого слова, противоречивыми толкованиями терминов и «жаргона» из смежных специальностей, что усугубляется различиями в трактовке субъектами научной деятельности целей и задач конкретного исследования. Очевидно, что общим знаменателем названных дисциплин является актуальная массовая информация и коммуникация, а ядром познавательных пространств чаще всего, по крайней мере – в нашем случае – выступает медийный текст (далее – МТ), природа которого сплавлена с природой социального общения, напрямую зависящего от особенностей естественного языка, от исторически сложившихся культурных кодов и знаков. Можно еще проще сказать: стержнем трех наук является язык и речь коммуникаторов. В то же время объектом первой науки (МЛ), находящейся пока в стадии становления, является, прежде всего, совокупность языковых явлений в СМИ, изучаемых общей лингвистикой (ОЛ) и ее «ответвлениями». В то же время МЛ выходит далеко за пределы ОЛ, образуя «на границе» ряд общих предметных анклавов (например, «языковая игра», «прецедентные феномены», «неология», «фразеологические обороты», «тропы» и т. д.), где сотрудничество наук дает дополнительную энергию (синергию) коллективной креативности. Во втором случае, для ТЖ, магистральный сюжет и доминантный мотив – это не только МТ и дискурсы в СМИ, но и медиаиндустрия, условия и природа журналистского труда, материальная база редакций и т. д. Говоря другими словами, для теории журналистики МТ не может быть единственным ядром научного рассмотрения. Иным полюсом, например, выступает «аудитория», покупающая медиатовар. Данный штрих любопытен и с точки зрения политэкономии: массмедиа стремительно интегрируются в индустрию развлечений. Исследование политэкономических аспектов СМИ, изучение рынка, маркетинг и менеджмент, особенности концентрации производства стали привычными в работах, создаваемых на факультетах журналистики, чего никак не скажешь об объекте и предмете МЛ (см.: [9, с. 141]).

Цель настоящей статьи – уточнить направление современных методологических векторов, определяющих движение названных наук в сфере анализа МТ, сравнив их телеологические перспективы, границы и интенции авторских поисков, а потом сформулировать наше понимание характера лингвостилистических ориентиров при анализе МТ и объекта обсуждаемых наук.

Методы и формы анализа МТ в различных «цехах» могут быть разными. Ниже, опираясь на гипотезу о применимости информационно-культурологического метода, предложенного нами ранее (см.: [9, с. 65–66]), для дифференциации названных наук, мы будем исходить из общенаучного принципа интердисцип-линарности как «дополнительности» (Н. Бор) и учебно-методической «само-достаточности» четырехуровневого анализа МТ и МД (первоначально, в целях создания научно-учебного дискурса, она называлась «четырехчастной схемой анализа любого МТ» (см.: [9]):

-

1. Проблемно-тематический и фактографический уровень анализа МТ (на этом уровне объектом рассмотрения служат темы, проблемы, жизненные факты и фабула повествования, отвечающие на вопрос «что»?). Иногда в МТ важнее вопрос «кто?». Журналисты, как мы знаем, работая в основном с чужим словом, стараются сослаться на мнение авторитетных людей.

-

2. Субъектно-авторский , дискурсивно-стилевой уровень анализа (позиция автора и способы ее выражения, пафос и цель журналистского выступления, характер аргументации и оценки, все, что отвечает на вопросы: «кто? зачем? с какой целью?», «как, в какой форме»?). Внешним объектом рассмотрения здесь также выступает тональность, лексико-семантическая и ритмо-синтаксическая структура, образные ресурсы языка, тропы и фигуры и т.п.

-

3. Жанрово-контекстуальный уровень связан с «памятью жанра» (М. Бахтин), с традицией, с дальними и ближними контекстами МТ, с композиционно-нарратологичес-ким проявлениями «глубинного стиля» автора и публицистическими коннотациями диалога автор-потребитель. На этом «этаже» разговора важны мотивы жанрового выбора, характер эстетического завершения высказывания [2, с. 78], характер диалога согласия и диалога спора в МТ, экспозиция столкновения мнений, мифотворческий потенциал «стори-теллинга», драматизация жизненного события и «события рассказывания», непосредственные контексты «конципированного» (концептуализированного) потребителя.

-

4. Метафизический (генерализирующий) уровень анализа МТ и дискурса в СМИ в целом связан с ответом на комплексный вопрос о результатах сообщения и его возможном эффекте. Автор и потребитель МТ отвечают на вопросы: «что-кто-зачем-как-для кого, кому?». Ответы на эти вопросы культуролого-информационный подход подкрепляет рассмотрением грядущих перспектив рецепции МТ во времени, учетом прогностического потенциала и хода-развития идей автора в историческом движении общества и т. д. Как правило поток сообщений в СМИ – продукт

скоропортящийся. Информационно-культурологический метод анализа МТ и МД, используемый ниже, предполагает сопоставление ядра и периферии близких, но не идентичных, не пересекающихся наук на основе рассмотрения ряда дихотомий, основными из которых мы считаем:

-

– дихотомия «язык МТ– национальный язык»;

-

– дихотомия «язык МТ– язык потребителя»;

– дихотомия «экспрессивность – стандарт (МТ)».

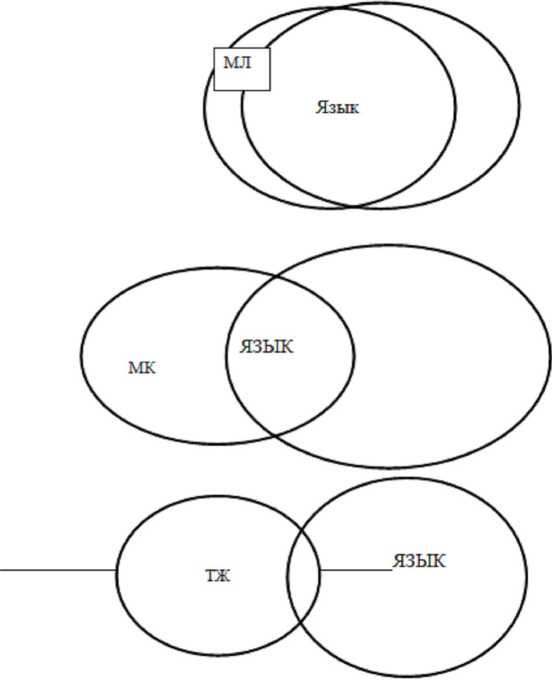

В последней триаде дихотомия «экспрессивность – стандарт», воплощающая одну их базовых примет МТ в системе текстов культуры, прежде всего в системе художественных текстов (ХТ) и научных текстов (НТ), выступает в роли базового индикатора стиля, варажающего, например, резкость речевого действия автора, основной тон нар-рации. Взаимоотношения естественного языка и методологических ориентиров гуманитарных наук таково, что язык как среда и возможность коммуникативных актов выступает непременным атрибутом как разговорно-обыденного, так и специального, научного дискурса. Аналогичный термин в ОЛ – язык для специальных целей (ЯСЦ). Это позволяет дать следующую схему соотношения элементов в системе, которая показвает принципы целеполагания в рамках рассматриваемых наук, включая и соотношение их специального языка (ЯСЦ) и национального языка авторов: на примере первой, верхней пары овалов видна значительная степень проникновения МЛ в пространствво языка, зона перехлеста наук очевидна. На второй части схемы овал теории МК также в значительной мере, хотя и меньше, чем в первом случае, перехлестывает овал естественного языка, в третьем случае зона взаимопересече-ния наук гораздо меньше (см. схему).

Из предварительных размышлений, проиллюстрированных наиболее простой из возможных схемой, вытекает первый предварительный вывод: МЛ (иногда употребляется как неполный синоним термин «медиастилистика») тяготеет к методологии ОЛ, проявляя особый интерес к онтологии экспрессивного (маркированного) текста и функциони- рованию языка отдельного народа или этноса в системе экстралингвистических координат. ТЖ тоже связана с национальным языком, развивающимся в динамично меняющемся мире, но журналистика как профессия не зависит от эволюции ОЛ напрямую. Ясно, что естественный разговорный язык – это важный элемент культурной жизни, входящий в ядро «миро-системы», и следовательно – в ядро медийного модуля мировой культуры, но считать язык краеугольным камнем ТЖ нельзя. Иное целеполагание в профессии, что меняет и научно-исследовательское пространство теоретиков СМИ. Теория МК (коммуникативистика), как и ТЖ, тоже не существенно ориентируется на язык, на методологию ОЛ, хотя учитывает, естественно, данную пограничную зону, изучает язык СМИ как одну из несущих конструкций социального общения. Однако прагматическая установка на успешность общения делает эту науку не столь лингвоориентированной по сравнению с МЛ.

В условиях транснационализации мировой культуры возрастает унификация и стандартизация МТ, поэтому на язык и стиль массовой коммуникации оказывают решающее воздействие глобальные тенденции: распространение гедонистической тенденции (языковая игра, визуализация, инфографика и т. п.), проникновение в национальные языки заимствований, тяга к аббревиатурам, сжатым формулам-стереотипам. Наблюдается увеличения удельного веса «цифры», т. е. статистики), цитатности, топонимики. Все ощутимее в композиционно-графических схемах доминирование поэтики заголовочных комплексов, всё чаще бросается в глаза рекламная подоплека МТ, плакатность авторской манеры в политических МТ, особенно это заметно в теледискурсах. Новая пропагандистская журналистика, прославляющая «квасной патриотизм», стала базой и новой стилистики. Таковы следствия эволюции журналистской составляющей МТ в последние десятилетия, определившей и природу предложенной схе-

Схема

мы анализа. Необходимо конкретизировать общую схему МТ, включающую важнейшие стороны анализа проблемы границы в научном пространстве рассматриваемых наук.

-

1. Различия и различение границ в МЛ, ТЖ и МК в рамках информационнокультурологического метода

-

2. Анализ МТ и конфликт интересов трёх наук: стирание границ

В качестве теоретической аксиомы данной работы выступает тезис о необходимости установления четкой демаркационной линии между гносеологическими и когнитивными пространствами (и, соответственно, целями) различных наук. Это необходимо делать, чтобы предотвратить достаточно острый конфликт интересов при определении методологического вектора и места в иерархии гуманитарного знания каждой из наук, заодно уменьшить путаницу в дефинициях и терми-носистемах. Общими у трех наук, повторимся, являются, на наш взгляд, такие глобальные коммуникативно-информационные задачи, как выявление принципов успешности коммуникации, характеристика языковой природы «медиаэффектов», анализ специфики воздействия коммуникативных актов и процессов на развитие личности, поиск ключей к решению информационных конфликтов, формирование социальных условий саморазвития медийного модуля (ММ), той части культуры и той модели взаимоотношений, которая связана с созданием и распространением социально значимой информации о мире, с производством МТ. Категория «медийность», будучи нервом и двигателем концептосферы «массмедиа», выступает как модель и инвариант смыслового поля информация-коммуникация, она отображает суть великого множества сообщений, распространяемых с помощью массмедиа, текстов («месседжей»), имеющих универсальное свойство отражать реальные события и в то же время быть событием для коммуникатора и реципиента (см.: [3, с. 23; 10, с. 146–147]). Будучи частью, «узлом» социальной практики, укрепляющим фундамент трёх наук, ММ, на наш взгляд, обеспечивает системность и целостность принципов функционирования и само-рефлексии гуманитарного знания, гарантирует, в частности, внутреннюю органичность элементов МТ и эффективность их связей. Определение границы наук через ММ, думается, позволяет говорить о наличии предза-данной (априорной) стратегической ориентации создателей МТ (и их критиков) на единый методологический ориентир и соответствующий объект изучения. У МЛ это методы постижения и изучения категории «стиль» («языковой вектор стиля» высказывания), у теории МК – методы постижения и изучения категории «коммуникация» (успешность общения), в ТЖ – методы постижения и изучения категории «информация» (культура информирования массового реципиента). ММ с точки зрения совершенствования информационно-культурологического дискурса наиболее четко репрезентирует дисциплина коммуникативистика (реже – коммуникология), которая теснейшим образом пересекается не только с понятийным полем и проблематикой ТЖ, с логикой практической журналистики, но и косвенно отражает воздействие на МТ более широких контекстов – медийного бизнеса, политической цензуры, моды и т.д. Модуль медийной культуры, реализующий свои потенции в ежедневной практике информирования масс, обеспечивает сравнительную бесконфликтность содружества, что заставляет говорить о «нераз-рывно-неслиянной» триаде наук. Для пояснения этого тезиса целесообразно взять тот аспект пограничного бытия наук, который срастается с понятием и методикой лексико-стилистического анализа МТ, так как это наиболее эксплицированный структурный слой языка, позволяющий предельно упростить данный в схеме уровень анализа, опирающийся на самоочевидный слой текстуры. Начнем с примера.

В августе 2020 в «Новой газете» (НГ) была опубликована аналитическая статья В. Челищевой и О. Романовой «Опущение грехов» [11]. Тема статьи – актуальнейшая, о чем авторы пишут уже в начале МТ: «Криминальные законы, ломающие человеческие судьбы, стали нормой не только в местах заключения. К ним привыкли, их воспринимают как данность, они уже многие десятилетия проникают в армию, детдома, школы и дворы» [11, с. 3]. Авторы, давно занимающиеся проблемой тюремного быта и законов о ФСИН, будучи радикальными кри- тиками юридической сферы российского истеблишмента, анализируют катастрофическую судьбу реформы тюремной системы. Эта критика увязывается авторами с мотивом криминализации социальных нравов и возрастанием градуса насилия в обществе. Ясно, что проблемно-тематический уровень ближе всего к интересам ТЖ, так как именно журналистов в первую очередь волнуют подобные сюжеты и конфликты.

Уровень языка и стиля в статье представлен патетической речью авторов, их ге-роев-«консультантов», а также более сдержанным тоном комментариев редколлегии: «Но это не “желтая тема”. Эта тема черна и трагична. Потому что десятки тысяч людей, подвергшихся в тюрьмах и колониях сексуальному насилию, чья жизнь превратилась в непрерывное мучение, которые стали изгоями, отверженными сначала на зоне, а затем на свободе (это в Москве можно затеряться, а в других городах России нет), – они живут среди нас: страдают, спиваются, скалываются, сводят счеты с жизнью или хоть как-то пытаются восстановить свое “я”» [11, с. 4]. Цитата демонстрирует и хорошо иллюстрирует эмоционально-экспрессивную доминанту нарратива, продиктованного и авторской субъективной патетикой и общечеловеческим гневом журналистов газеты, вызванным созерцанием тюремного беспредела. Эпитеты и метафоры, тюремный жаргон, синтаксические фигуры, цифры в МТ (черна, трагична, непрерывное мучение, погоняло, опущенные, отделенные, обиженные, стали изгоями, отверженными и т. п.) подкрепляют аргументацию авторов, чья позиция однозначно определена и в тексте и в подтексте, в ссылках на выгодность беспредела для начальства тюрем и их покровителей. Коммуникативисты находят в речевых жанрах тюрьмы и «зоны» объект для изучения субкультуры аутсайдеров, для анализа обсценной лексики. Авторы рассматриваемой статьи, а также их помощники (ученые, омбудсмены, политики и т. п.) приводят в НГ интересные данные по истории языкового вопроса: «Феня как «тюремный язык» формировалась в конце XIX-начале XX века и впитала в себя много тюркских («бардак» – беспорядок в камере), цыганских («лавэ» – деньги) слов, есть даже литовское слово «ба- ланда» (лебеда)» [11, с. 3]. Блатная феня как подстиль разговорно-сниженного стиля в МЛ и теории МК порой трактуется более глобально как один из видов текстов в пространстве культуры, наравне с МТ, ХТ, НТ и т. д. Однако для ТЖ вообще проблема классификация стилей и ЯСЦ не является магистральным направлением исследований, тут важнее общая ориентация авторов на все уровни национального языка, важна оппозиция своего и чужого слова, принципиальна дихотомия «экспрессивность – стандарт (МТ)». А главное в ТЖ доминирует методология изучения авторской идеи, идеалом служит гармония формы и содержания МТ, центральными для ТЖ следует считать ценности, воплощаемые с помощью языка и стиля, важен медиа-эффект, порождаемый словами и убедительность тона, авторского пафоса, который чаще всего выражается с помощью вполне традиционных стилевых приемов, в то время как для МЛ важна именно лингвистическая структура высказывания, особенности словоупотребления (в нашем случае речь идет об обилии слэн-гизмов и профессионализмов), порожденных языком «фени», значимы грамматические нюансы и когнитивные (в том числе и медиаоб-разовательные) потенции языка. Так, заголовок статьи В. Челищевой и О. Романовой «Опущение грехов» интересен лингвистам своим прецедентным строем: религиозные коннотации (ср.: отпущение грехов), сливаясь с грубой лексикой статьи, порождают подтекст, выводящий реципиента на орбиту экзистенциальных размышлений о преступлении и наказании. Сама детализация в нарративе, выступающая как принцип аргументации и стилевая доминанта, влияет на характер эстетического завершения повествования об униженных и оскорбленных. Иногда подобные детали (например, насильственный секс и дальнейшее «опущение» человека используется для выбивания нужных показаний) говорят именно о социально-политическом подтексте нравоописательного сюжета.

Часто половые проблемы у заключенных связаны с самими полицейскими, которые призваны блюсти закон, но используют свое служебное положение в корыстных целях. Так, например, один из заключенных признается: «... никакие санкции к бывшим полицейским, изнасиловавшим бутылкой задержанного, не применяются: “Это не считается”. Им никто за это не предъявит. Даже если бы не бутылкой, а непосредственно – это нормально считается» [11, с. 3]. Можно добавить, что в свете вставок и цитат периферийная фабульная линия, связанная с табуированием самого дискурса, приобретает мистико-экзистенциальный оттенок – в сознании реципиента возникает необъяснимый («неизглаголеемый», как говаривал А. Блок) образ «мирового Зла», который ассоциируется с извечной мифологемой властвования-насилия-наказания, отсылая читателя к мифам о Сизифе, Прокрусте, Горгоне и т.п., что ближе к границам теории МК, а не ТЖ.

Черный тюремный юмор рассматриваемой статьи не веселит нормального человека. Вот пример «вставной новеллы», отсылающей к традиции В. Шаламова и А. Солженицына. Бывалый житель тюрьмы вспоминает случай с опущенным («обиженным»), который осмелился жить в одной камере с нормальными зэками, не признавшись, что он «неприкасаемый»: «Выясняется, что с мужиками недельки три уже какой-то обиженный ходит, пьет, спит. Получается, что он там всех, «заразил». Никто же не знал об этом. Не сажать же весь отряд в обиженные из-за этого. Его выкинули из отряда, до полусмерти избили и определили на то место, которое ему положено в иерархии» [11, с. 3]. Ключевой мотив статьи, как и всех материалов в НГ на эту тему, можно сформулировать в виде вопроса: «Кому выгодна такая пенитенциарная система?». Прямого ответа нет, но выбор темы, отбор фактов и стиль изложения однозначно указывают на основных «бенефициаров» и «благоприобретателей». Ясность авторской интенции и медиаэффекта служит дополнительным бонусом для читателя, который, содрогнувшись, сможет жестче оценивать происходящее в стране. Достоинством рассмотренного материала можно считать и обилие аллюзий на «тех, кто в теме». Недостатки нарратива-лонгрида, думается, связаны с невозможностью вынести окончательное суждение о последствиях такого положения дел.

Таким образом, можно сделать вывод, что очень серьезная аналитика авторов «Новой газеты» говорит о высоком качестве из- дания и о преимущественном нахождении темы и предмета статьи в зоне границы ЖТ и МЛ, с незначительной долей интереса для теории коммуникации и МК в целом. Но в чем же «конфликт интересов» трех наук? Где граница? Кто из потребителей ее замечает? Если ли смысл вообще говорить о противоречиях, если налицо взаимодействие и кооперация наук? Об этом следует сказать отдельно.

То, что МЛ и коммуникативистика, будучи во многих отношениях родственными дисциплинами, решают одну общую проблему анализа МТ, естественно, продуктивно и необходимо, и наличие этой общей линии едва ли вызовет вопросы. Однако есть проблема границы анализа текстов, взятых в контексте общекультурной герменевтики и интерпретационных задач теории журналистики (см.: [9]). Иначе говоря, есть вопрос о самодостаточности углубления в суть МТ при разговоре о текущем моменте, требующем скорости реагирования и не оставляющей автору времени для осмысления события. МЛ, ориентируясь на общие законы науки о языке, тяготеет более к анализу грамматической фактуры текста и его структуры, диктующей необходимость методологической полипарадигмально-сти, а теория МК и ТЖ – к анализу МТ как «произведения», близкого к художественному нарративу, что делает векторы наук разнонаправленными. Профессиональные интересы автора оперативного высказывания о «незастывшей современности» (М. Бахтин), далеко не всегда совпадают с интересами коммуникатора-ученого, углубляющегося в процессе анализа МТ в дебри человеческой психологии, политологии и в другие, порой несмежные, отрасли знания, причем анализ этот определен в первую очередь содержанием, идеологией, пафосом соответствующих МД, а потом уже телеологией журналистской профессии. Ясно, что углубленный анализ репортерских сообщений в научных трудах желателен, но чаще всего находится на периферии наших исследований МТ и МД. Проблема глубины и системности формально-стилистического анализа МТ значительно отличается от задач, скажем, литературоведческого анализа художественного текста (ХТ), где эта глубина является не просто идеалом, как в ТЖ, но нормой. В цехе теории МК этот идеал выступает своего рода линией горизонта, к которой исследователь не всегда обязан идти, сознавая факт недостижимости этой линии. Рассматривая МТ и ХТ в ракурсе их коммуникативной природы, легко увидеть общее и различное в их интенциональной структуре, по-разному воспринимаемой медиалингвистами и коммуникативистами при анализе поэтики изучаемых объектов. В большинстве МТ проблема автора гораздо проще проблемы автора в ХТ, хронотоп тоже «прозрачнее», поэтому М. Бахтин и его адепты не служат в ТЖ «законодателями мод» (см.: [2]).

Концепт «медийность» можно рассматривать как репрезентацию «новостийно-ком-муникативной» практики, являющейся полем освоения текущей жизни с помощью обыденного опыта здравомыслящего человека. В научных текстах (НТ) погружение в глубины ЯСЦ уводит потребителя за пределы каждодневного опыта и ограничивает доступ широких масс в зону общения специалистов. Не то в МТ. Любой садовник может в газете рассказать о своих огурцах, любой пасечник имеет право расхваливать с помощью СМИ своих пчел. Однако кажущаяся самоочевидность смысла МТ, простота создания и функционирования медийного высказывания, банальность анализа первичных событий и атомарных фактов в социуме, не должны вводить в заблуждение компетентную публику. Медий-ность «вторичных», синтетических текстов, например, стихов, помещенных в литературном журнале, очевидна, но степень функциональной интенсивности МТ различна в дискурсе литературно–художественного журнала и ежедневной газеты. Новости имеют повышенный градус медийности, ХТ в пространстве массмедиа не могут претендовать на положение в эпицентре медийного дискурса. Коммуникативистика, будучи универсально-объединяющей наукой и видом творческой деятельности, связанной, например, с практиками политического общения, с медиари-лейшнз, с наукой управления, выборами и т. п., не может не соприкасаться с ТЖ, с медиалингвистикой, прежде всего с языком медий- ных политических текстов. Теория деконструкции (Ж. Деррида и др.) концептуализирует коммуникацию как процесс, в котором «значения» (кванты информации) отражают «игру означающих», «дебош знаков» (см.: [4; 6, с. 110–111]), не признающих объективности процесса коммуникации и деконструирующих объективность восприятия (сколько голов – столько и мнений). В словах-знаках МТ больше внешней адекватности и доступности по сравнению с ХТ, но, с другой стороны, здесь же больше манипулятивных приемов пропаганды, лицемерия и подцензурного официоза. Это и есть источник конфликта интересов.

Каковы выводы из сказанного?

Общим в рассмотренных границах трех родственных наук, как правило, является объект и предмет изучения в сфере соприкосновения этих наук с каждодневной практикой информирования населения, в сфере нарративов о значимых событиях и мнения конкретных (реальных) людей. Естественна связь МТ с политологией и социологией, где речь часто идет о содержании и форме массмедийных дискурсов (МД), рассматриваемых как совокупность коммуникативно-речевых актов и процессов, как способ реализации базовых потребностей общества в накоплении и передачи информации от поколения к поколению. Естественно, эти процессы, вовлекающие в свою орбиту языковую специфику и уникальность МТ, особенности экономического функционирования СМИ и медиаиндустрии, тесно соприкасаются с закономерностями се-миосферы, способствуя при этом эволюции и совершенствованию ноосферы, коллективного творчества в сфере МК. Характерным признаком совместной деятельности ученых «пограничья» является пристальное внимание к языку всех видов текстов Культуры в рамках ММ, к нарративно-агитационной специфике журналистских МД. В частности, при разговоре о МТ всеми «цехами» констатируется парадоксальное несоответствие скорости оборотов, объемов МД и нехватки качественной информации в обществе. В океане воды много, да пить нечего.

Публицистические культурософские тексты и дискурсы, аналитические статьи в се- рьёзных изданиях являются основной клеткой качественной журналистики, порождающей культурно-коммуникативную сферу рационально-познавательной человеческой деятельности, связанной с политикой, бизнесом, наукой и т. п. Семиотические модели коммуникации, применяемые при анализе МТ, используются во всех гуманитарных науках, но их эффективность в рассмотренных областях знания пока скромнее ожидаемых. Это служит не главным, но заметным источником когнитивного диссонанса и конфликта интересов. Конфликт интересов порожден и спорами о глубине анализа МТ в разных науках. Конфликт не стал глубинным, границы наук легко стираются в условиях стремительных перемен.

Список литературы Медиалингвистика, теория журналистики и коммуникативистика: конфликт интересов и демаркация границ

- Алефиренко, Н. Ф. Дискурс как смыслопорождающая категория (дискурс и вторичное знакообразование) / Н. Ф. Алефиренко // Язык. Текст. Дискурс : Межвузовский научный альманах. Вып. 3 / под ред. Г. Н. Манаенко. – Ставрополь : Изд-во ПГЛУ, 2005. – С. 6–14.

- Бахтин, М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М. Бахтин. – М. : Худ. лит., 1975. – 504 с.

- Добросклонская, Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов / Т. Г. Добросклонская – М. : МаксПресс, 2000. – 286 с.

- Кузьмина, Н. А. Интертекстуальность и прецедентность как базовые когнитивные категории медиадискурса / Н. А. Кузьмина // Медиаскоп. – Электрон. дан. – 21.11.2011. – Режим доступа: http:// www.mediascope.ru/node/755 (дата обращения: 20.10. 2020). – Загл. с экрана.

- Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман – М. : Языки русской культуры, 1996. – 464 с.

- Полонский, А. В. Массмедийность как категория дискурса и текста / А. В. Полонский // Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образования : I Междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 1–4 апр. 2014 г. : сб. науч. работ / науч. ред.: Е. А. Кожемякин, А. В. Полонский. – Белгород, 2014. – С. 110–122.

- Рацибурская, Л. В. Экспрессивные способы словообразования в современном медийном словотворчестве / Л. В. Рацибурская // Теория и практика ономастических и дериватологических исследований : коллективная монография Памяти заслуженного деятеля науки Республики Адыгея и Кубани, профессора Розы Юсуфовны Намитоковой / научн. ред. В. И. Супрун, С. В. Ильясова. – Майкоп : Изд-во «Магарин Олег Григорьевич», 2017. – С. 414–424.

- Сапунов, В. И. Запад и «не-Запад». Поворотные пункты в истории мировой журналистики нашего времени / В. В. Хорольский, В. И. Сапунов // Журналистика развивающихся стран: переходный этап эволюции : сборник статей аспирантов факультета журналистики ВГУ .– Воронеж : Изд-во ВГУ, 2019 . – С. 5–8.

- Хорольский, В. В. Западная литература и публицистика ХХ века (культурологический подход) / В. В. Хорольский – Воронеж : Алмаз, 2009. – 160 с.

- Хорольский, В. В. Сравнения в литературных и журналистских произведениях (на материале англоязычных текстов) / В. В. Хорольский // Материалы X Международной научной конференции «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЖИВОГО РУССКОГО СЛОВА НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ (26–27 октября 2019). – Воронеж : ВГПУ, 2019. – С. 145–157.

- 11.Челищева, В. Опущение грехов / В. Челищева, О. Романова // Новая газета. – № 85 (8– 10 авг.). – 2020. – С. 2–4.