Медико-биологический аспект в структуре обучения акробатическому прыжку

Автор: Лиходеева В.А., Федотова И.В., Бабашев А.Э., Смирнова А.А., Репникова Е.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Спортивная тренировка

Статья в выпуске: 2 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель. Провести анализ восстановительного влияния пикамилона (Россия, Акрихин) на кинематические параметры гимнастов, обучающихся акробатическому упражнению «рондат-сальто назад прогнувшись» в условиях психоэмоционального перенапряжения. Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали гимнасты 10-12 лет (I-II юн. разряд, n = 27), которые были поделены простой рандомизацией на 3 группы: 1-я группа - контрольная; 2-я и 3-я группы принимали плацебо и пикамилон (0,10 г) в качестве средств восстановления. Период проведения исследования - 4 недели. Использовался метод позных ориентиров. Посредством цифровой видеокамеры Panasonic NV-GS 200 снималась техника выполнения акробатической связки и по кинограммам рассчитывались кинематические характеристики. Они сравнивались между собой и показателями мастеров спорта, принятыми за эталон. Результаты исследования. В процессе проведённого исследования выявлено изменение технических характеристик движения, определяющих рациональность исполнения акробатической связки. Сравнительный анализ кинематических характеристик выполняемых ключевых поз показал, что после 1-й недели обучающих тренировок (II этап) у спортсменов не выявлено достоверных различий с показателями I этапа исследования, однако во всех 3 группах кинематические параметры несколько улучшились, однако не имели межгрупповых различий. После 2 недель тренировок в группе спортсменов, принимавших пикамилон, отмечались достоверные уменьшения углов между вертикальной осью и туловищем (α1); через 3 недели тренировок - уменьшения углов между вертикальной осью и туловищем (α1), туловищем и головой (α3), а также увеличение углов в коленных суставах (α5) относительно 1-й и 2-й групп сравнения соответственно. Спустя 4 недели обучающих тренировок у гимнастов дополнительно оптимизировались величины углов между туловищем и плечом (α2).

Обучение, пикамилон, психоэмоциональное перенапряжение, рондат-сальто назад прогнувшись, кинематические параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/147244049

IDR: 147244049 | УДК: 615:796 | DOI: 10.14529/hsm240216

Текст научной статьи Медико-биологический аспект в структуре обучения акробатическому прыжку

V.A. Likhodeeva1, ,

I.V. Fedotova1, ,

A.E. Babashev1, , A.A. Smirnova1, , E.A. Repnikova2, , 1 Volgograd State Physical Education Academy, Volgograd, Russia

Введение. По мнению ряда специалистов [1, 2, 5, 11], современные тренировочные занятия юных спортсменов «агрессивны», недостаточно методически выстроены, часто неадекватны функциональным возможностям организма, приводят к психоэмоциональному перенапряжению, психическим и физическим травмам спортсменов, а также к снижению роста их технического мастерства [6, 9]. Психоэмоциональное перенапряжение, наблюдаемое на тренировках, неблагоприятно влияет на функционирование лимбико-ретикулярного аппарата и приводит к нарушению инте- гративной функции ВНС [3, 4, 9]. В свете изложенного проблема эффективного обучения юных гимнастов сложным движениям становится актуальной, но не всегда решаемой только педагогическими и/или психологическими методами [7]. В отдельных случаях для коррекции функционального состояния спортсменов при обучении упражнениям может быть использован медико-биологический (фармакологический) аспект – ноотропные препараты, особое место среди которых занимают аминалон, фенибут, пирацетам и пика-милон [6, 7, 9]. Воздействуя на ГАМК-эргиче- скую систему и обладая широким спектром биологического влияния на организм, они вовлекают в механизм своего действия большое количество нейротрансмиттерных, сосудистых и реологических систем [9, 12, 13]. Сочетанно влияя на клеточный метаболизм и мозговое кровообращение, производные ГАМК (в частности, пикамилон) активируют когнитивные функции, способствуют межполушарной передаче информации, оптимизируют и расширяют компенсаторные возможности мозга [6, 10, 12], а невыраженный психотропный эффект улучшает интеграцию церебральных процессов, внимания, памяти, обучения и работоспособности [7–9].

Учитывая вышесказанное, представляется исключительно важным в условиях избыточного психоэмоционального перенапряжения, тревожности, дизадаптации оптимизировать функциональное состояние спортсменов на тренировке посредством ноотропных средств [8], в том числе при обучении акробатическим прыжкам.

Цель исследования – изучить влияние пикамилона на освоение акробатической связки «рондат-сальто назад прогнувшись» гимнастами, находящимися в условиях значительного психоэмоционального перенапряжения, тревожности и страха.

Методика и организация исследования. В исследованиях участвовало 27 гимнастов в возрасте от 10 до 12 лет, имеющих I–II юношеский разряд и находящихся в значительном психоэмоциональном перенапряжении. Спортсмены были разделены на три группы по 9 человек в каждой: 1-я группа гимнастов была контрольной, а 2-я и 3-я принимали соответственно плацебо и пикамилон (0,10 г) (Россия, Акрихин). Препарат разрешен ВАДА и РУСАДА к применению в практике спорта.

Учитывая сложность осваиваемого упражнения, обучение проходило в 2 этапа. На первом этапе эксперимента у всех гимнастов формировались знания о рациональной структуре разучиваемой связки. Обучение этому упражнению основывалось на общих закономерностях развития умений и навыков [1, 2, 5]. Юные гимнасты получали ответы на вопросы: как построено разучиваемое движение? Как его лучше строить? После этого они приступали к практическому освоению упражнения. У них формировались исходные двигательные представления о рациональном расположении звеньев тела относительно друг друга. Для этого использовались специально подоб- ранные средства и методы. Перед началом II этапа фиксировались кинематические показатели, которые свидетельствовали о результатах первичного обучения акробатической связке.

На втором этапе исследования осуществлялось совершенствование первичного умения рационального расположения звеньев тела относительно друг друга при выполнении упражнения, что позволяло бы спортсменам создавать «внутреннее видение» движения, возможность оптимально располагать звенья тела в пусковой фазе отхода на сальто прогнувшись, а также способствовать доведению выполнения упражнения до автоматизированного навыка.

На этом этапе обучения гимнасты 2-й и 3-й группы по назначению спортивного врача и при наличии письменного согласия родителей после каждой тренировки в качестве средства восстановления принимали плацебо и пикамилон. Условия занятий, их продолжительность, объём нагрузок у всех спортсменов были одинаковыми. Тренировочные занятия проходили во второй половине дня в течение 4 недель в гимнастическом зале МБУ СШ № 6. Для регистрации оценки итогов формирования кинематических характеристик применялась цифровая видеокамера Panasonic NV-GS 200. Видеосъёмка изменений положения звеньев тела в пространстве осуществлялась один раз в конце каждой тренировочной недели.

Эффективность освоения техники исполнения акробатической связки изучалась по показателям ключевых моментов техники с использованием метода позных ориентиров движения, предложенного В.Н. Болобаном в 1979 г. В ходе исследований анализировалось расположение звеньев тела в основной стадии акробатической связки.

Для определения эффективности влияния пикамилона на разучивание акробатической связки в условиях избыточного психоэмоционального состояния гимнастов проводился сравнительный анализ кинематических характеристик звеньев тела во всех 3 группах. Для повышения репрезентативности выборки полученные данные сравнивались с параметрами в исполнении мастеров спорта, принятыми за эталон.

В ходе обследований анализировалось расположение узловых звеньев тела в основной стадии акробатической связки – отхода на сальто назад прогнувшись. Измерялись следующие кинематические параметры (углы):

α 1 – между вертикальной осью и туловищем; α 2 – между туловищем и плечом; α 3 – между туловищем и головой; α 4 – в тазобедренном суставе; α 5 – в коленном суставе.

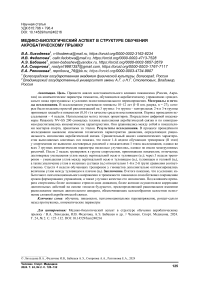

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты, полученные на I этапе исследования, позволили констатировать, что кинематические показатели (α 1 –α 5 ), характеризующие взаимное расположение звеньев тела гимнастов во всех 3 группах, перед началом II этапа исследования достоверно не различались между собой (табл. 1). Однако сравнение с характеристиками исполнения отхода на сальто прогнувшись в исполнении мастеров спорта показало, что угловые показатели расположения звеньев тела имели существенные различия.

Кинематические показатели, полученные на II этапе исследования, после 1-й недели обучающих тренировок (табл. 2) не имели достоверных различий с показателями I этапа исследования. Однако во всех 3 группах они несколько улучшились.

Через 2 недели тренировочных занятий в 3-й группе спортсменов, принимавших пика-милон, улучшение изучаемых показателей стало более очевидным по сравнению с группами сравнения. Наблюдалось уменьшение углов ухода туловища (α1) от вертикальной оси на 5,7 % (р < 0,05) и 5,3 % (р < 0,05) и в тазобедренном суставе (α 4 ) – на 4,5 % (р ≥ 0,05), 4,1% (р ≥ 0,05) (см. табл. 2) относительно соответственных значений 1-й и 2-й групп.

Взаимное расположение звеньев тела (α 1 и α 4 ) смещалось чуть ближе к эталонным значениям мастеров спорта и указывало на более активное включение проприоцептивных ощущений в регуляцию положения звеньев тела в пространстве, как предпосылок стабильного исполнения пусковой позы упражнения. По остальным показателям существенных различий не обнаружено.

После завершения 3-й недели тренировок под влиянием пикамилона отмечено дальнейшее изменение положений частей тела. В частности, отклонение головы от вертикали у гимнастов оказалось менее существенным: угол α 1 уменьшился соответственно на 7,6 % (р < 0,001) и 7,3 % (р < 0,001) относительно величин 1-й и 2-й групп. При этом межгрупповые различия углов α2 в группах гимнастов оказались статистически недостоверными и плавно уменьшались от недели к неделе.

У гимнастов 3-й группы наблюдалось более рациональное расположение головы относительно туловища (α 3 ). Угол α 3 в процессе обучения уменьшился на 4,6 % (р < 0,05) и 5,1 % (р < 0,05) по сравнению с данными, выявленными у гимнастов первых двух групп. Угол в тазобедренном суставе (α 4 ) у гимнастов, принимавших пикамилон, оказался меньше на 3,8 % (р ≥ 0,05) относительно аналогичного значения в 1-й группе и на 1,8 % – относительно его величины во 2-й группе спортсменов, а угол в коленном суставе (α 5 ) увеличился относительно контрольной группы на 3,6 % (р < 0,05) и на 2,8 % – в группе плацебо. Следует заметить, что пикамилон, использованный в качестве восстановления в течение 3 недель тренировок, приводил к снижению количества ошибок в технике выполнения связки. Так, момент отхода от опоры юные гимнасты часто выполняли с прямых ног, а в группах сравнения ноги спортсменов сгибались в коленных суставах.

После 4 недель освоения техники выполнения связки угловые характеристики положения тела в пространстве, как и в предыдущие недели, у гимнастов 1-й и 2-й групп не имели достоверных различий, а у гимнастов, принимавших пикамилон, улучшались, приближаясь к эталонным значениям МС. Так, угол между вертикальной осью и туловищем (α1) в 3-й группе гимнастов достоверно умень-

Таблица 1

Table 1

Показатели кинематических параметров упражнения «рондат-сальто назад прогнувшись» на I этапе исследования (М ± m, n = 27)

Kinematic measurements of the roundoff backflip exercise at Stage I (M ± m, n = 27)

Таблица 2

Table 2

Влияние пикамилона (0,10 г) на кинематические характеристики юных гимнастов в ходе обучения упражнению «рондат-сальто назад прогнувшись» на II этапе исследования (М ± m, n = 27) Influence of picamilon (0.1 g) on the kinematic characteristics of young gymnasts during the roundoff backflip exercise at Stage II (M ± m) (n = 27)

|

№ |

Группа / Group |

Кинематические показатели (°) / Kinematic parameter (°) |

||||

|

α 1 1 |

α2 1 |

α3 1 |

α 4 |

α 5 |

||

|

1-я неделя обучающих тренировок / Training sessions, Week 1 |

||||||

|

1 |

Контроль / Control |

199,9 ± 4,3 |

155,2 ± 2,9 |

188,4 ± 2,3 |

200,0 ± 5,3 |

152,4 ± 3,0 |

|

2 |

Плацебо / Placebo |

197,3 ± 4,8 |

161,3 ± 3,2 |

191,4 ± 1,7 |

194,8 ± 3,5 |

149,6 ± 8,1 |

|

3 |

Пикамилон / Picamilon |

194,1 ± 6,1 |

161,3 ± 1,9 |

195,2 ± 1,5 |

201,2 ± 2,2 |

155,6 ± 2,7 |

|

2-я неделя обучающих тренировок / Training sessions, Week 2 |

||||||

|

1 |

Контроль / Control |

197,8 ± 3,1 |

156,1 ± 1,8 |

180,1 ± 2,2 |

198,9 ± 3,9 |

161,8 ± 4,9 |

|

2 |

Плацебо / Placebo |

196,9 ± 2,1 |

153,1 ± 1,7 |

180,7 ± 2,0 |

197,5 ± 2,8 |

159,8 ± 2,9 |

|

3 |

Пикамилон / Picamilon |

186,5 ± 2,9** |

158,2 ± 3,2 |

181,2 ± 4,4 |

189,9 ± 2,6** |

162,0 ± 0,9 |

|

3-я неделя обучающих тренировок / Training sessions, Week 3 |

||||||

|

1 |

Контроль / Control |

192,5 ± 1,4 |

157,9 ± 1,6 |

173,2 ± 1,8 |

192,5 ± 2,7* |

166,5 ± 1,5 |

|

2 |

Плацебо / Placebo |

191,4 ± 1,5 |

159,6 ± 2,0 |

174,5 ± 1,8 |

188,5 ± 2,4 |

167,4 ± 4,4 |

|

3 |

Пикамилон (0,1 г) / Picamilon |

177,5 ± 1,5*** |

155,0 ± 5,6 |

165,6 ± 3,2** |

185,1 ± 2,1 |

172,1 ± 2,2 * |

|

4-я неделя обучающих тренировок / Training sessions, Week 4 |

||||||

|

1 |

Контроль / Control |

187,8 ± 1,6 |

152,9 ± 1,8 |

170,5 ± 2,6 |

191,6 ± 1,7 |

167,5 ± 3,3 |

|

2 |

Плацебо / Placebo |

186,9 ± 2,1 |

154,5 ± 2,6 |

170,6 ± 1,7 |

192,5 ± 2,2 |

169,1 ± 3,4 |

|

3 |

Пикамилон (0,1 г ) / Picamilon |

170,2 ± 1,4*** |

146,5 ± 2,3* |

159,5 ± 1,6** |

180,6 ± 1,0*** |

177,8 ± 1,1* |

|

MS |

Model |

167,6 ± 2,8 |

145,6 ± 3,6 |

156,4 ± 5,5 |

183,2 ± 3,4 |

180,0 ± 0,0 |

Примечание. 2-я неделя тренировок: + – р ≥ 0,05 тенденция к достоверности в показателях α 4 относительно значений 1-й и 2-й групп; * – p < 0,05 изменения α 1 достоверны относительно значений 1-й и 2-й групп; 3-я неделя тренировок: + – р ≥ 0,05 тенденция к достоверности в показателях α 4 относительно значений в 1-й группе; * – p < 0,05 изменения α 3 достоверны относительно значений 1-й и 2-й групп; * – p < 0,05 изменения α 5 достоверны относительно значений в 1-й группе; *** – p < 0,001 изменения α 1 достоверны относительно значений 1-й и 2-й групп; 4-я неделя тренировок: * – p < 0,05 изменения α 2 и α 5 достоверны относительно значений 1-й и 2-й групп; ** – p < 0,01 изменения α 3 достоверны относительно значений 1-й и 2-й групп; *** – p < 0,001 изменения α 1 достоверны относительно значений 1-й и 2-й групп; *** – p < 0,001 изменения α 4 достоверны относительно значений 1-й и 2-й групп.

Note. Week 2: + – p ≥ 0.05 indicates a trend towards significance for α 4 compared to the 1st and 2nd groups; * – p < 0.05 changes are significant for α 1 compared to the 1st and 2nd groups; Week 3: + – p ≥ 0.05 indicates a trend towards significance for α 4 compared to the 1st group; * – p < 0.05 changes are significant for α 3 compared to the 1st and 2nd groups; * – p < 0.05 changes are significant for α 5 compared to the 1st group; *** – p < 0.001 changes are significant for α 1 compared to the 1st and 2nd groups; Week 4: * – p < 0.05 changes are significant for α 2 and α 5 compared to the 1st and 2nd groups; ** – p < 0.01 changes are significant for α 3 compared to the 1st and 2nd groups; *** – p < 0.001 changes are significant for α 1 compared to the 1st and 2nd groups; *** – p < 0.001 changes are significant for α 4 compared to the 1st and 2nd groups.

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что пикамилон оказывает эффективное влияние на формирование кинематических параметров изучаемой акробатической связки. Вероятно, это стало возможным за счёт усиления влияния препарата на интегративную функцию психомоторного и когнитивного компонентов, синхронизации двигательных действий и синхронного возбуждения различных двигательных единиц, приводящих к снижению напряжения в мышцах-антогонистах при формировании нового уровня адаптации [8, 10, 11, 13].

Заключение. Пикамилон, снижая психоэмоциональное напряжение у гимнастов, способствовал более рациональному формированию оптимальных кинематических характеристик в ключевых моментах разучиваемого упражнения, сокращению сроков и повышению качества сформированного навыка, становлению более эффективной и рациональной техники отхода на сальто прогнувшись. Гимнасты под влиянием пикамилона более осознанно строили двигательные действия на основе «модели будущего», активно корректировали их, тем самым предопределяя более эффективное исполнение целостного упражнения.

Список литературы Медико-биологический аспект в структуре обучения акробатическому прыжку

- Аведисова, А.С. Пирацетам в свете современных исследований (анализ зарубежных исследований) / А.С. Аведисова, Р.В. Ахапкин, Н.Н. Вериго // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2000. – Т. 2, № 6. – С. 178–184.

- Анцыперов, В.В. Концептуальные аспекты начального обучения юных гимнастов технике двигательных действий / В.В. Анцыперов, Е.Ю. Лалаева // Теория и практика физ. культуры. – 2010. – № 8. – С. 4246.

- Аркаев, Л.Я. Как готовить чемпионов / Л.Я. Аркаев, Н.Г. Сучилин. – М.: Физкультура и спорт, 2004. – 328 с.

- Белоконь, Н.А. Вегетососудистая дистония у детей: клиника, диагностика, лечение: метод. рек. / Н.А. Белоконь. – М., 1987. – 24 с.

- Беляков, В.А. Адаптационные возможности и здоровье детей раннего возраста / В.А. Беляков, Т.С. Подлевских // Рос. педиатр. журнал. – 2005. – № 5. – С. 810.

- Влияние аминалона и пикамилона на работоспособность акробатов при обучении упражнениям «горизонтальный упор ноги врозь» и «рондат-сальто назад» / В.А. Лиходеева, В.Б. Мандриков, А.А.Спасов, В.В. Анцыперов, А.М. Чижиков // Теория и практика физ. культуры. – 2002. – № 8. – С. 39–42.

- Гавердовский, Ю.К. Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика / Ю.К. Гавердовский. – М.: Физкультура и спорт, 2007. – 912 с.

- Диагностика психофизиологического состояния спортсменов высокой квалификации / Г.В. Коробейников, Г.В. Россоха, Л.Д. Коняева и др. // Олiмпiйський спорт i спорт для всiх: тезисы IX Miжнародний науковий конгресс (Киев, 20–23 вересня 2005 г.). – Киев, 2005. – С. 672.

- Регистр лекарственных средств России. – http://www.rlsnet.ru./Opisdrug/MNNDescr.рhp? Mnnid=1315.

- Соревновательный стресс у представителей различных видов спорта по показателям вариабельности сердечного ритма / Н.А. Агаджанян, Т.Е. Батоцыренова, Ю.Н. Семенов и др. // Теория и практика физ. культуры. – 2006. – № 1. – С. 2–4.

- Тюренков, И.Н. Кардиоваскулярные и кардиопротекторные свойства ГАМК и ее аналогов / И.Н. Тюренков, В.Н. Перфилова. – Волгоград: ВолГМУ, 2008. – 203 с.

- Фармакология спорта / С.Б. Середенин, С.А. Олейник, Л.М. Гунина, Р.Д. Сейфулла, З.Г. Орджоникидзе, Е.А. Рожкова и др. – Киев: Олимп. лит., 2010. – 640 с.

- Adaptations to swimming training: Influence of training volume. / D.L. Costill, R. Thomas, R.A. Robergs et al. // Medicine and Science in Sport and Exercise. – 1991. – Vol. 23. – Р. 371–377.

- Bennett, D.L. Adolescent mental health and risky sexual behaviour. Young people need health care that covers psychological, sexual, and social areas / D.L. Bennett, A. Bauman // BMJ. (Clinical research ed.), 2000. – Jul 29; 321 (7256). – P. 251-252. DOI: 10.1136/bmj.321.7256.251

- GABA: pioneer transmitter that excites immature neurons and generates primitive oscillations / Y. Ben-Ari, J.-L. Gaiarsa, R. Tyzio, R. Khazipov // Physiological Reviews. – 2007. – No. 87. – Р. 1215–1284. DOI: 10.1152/physrev.00017.2006