Медико-демографическая ситуация в России, Республике Карелия и Финляндии

Автор: Молчанова Екатерина Владимировна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография

Статья в выпуске: 1 (55), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования медико-демографической ситуации в России, Республике Карелия и Финляндии. Проанализированы социально-экономические факторы, влияющие на продолжительность жизни, уровень смертности и состояние здоровья населения трех территорий. Определены приоритеты социальной политики.

Медико-демографическая ситуация, регион, здоровье, ожидаемая продолжительность жизни, причины смертности

Короткий адрес: https://sciup.org/14347381

IDR: 14347381

Текст научной статьи Медико-демографическая ситуация в России, Республике Карелия и Финляндии

Медию - демогрофичесгой ситуоиия

В России, Республике Карелия и Финляндии*

С овременные демографические тенденции в России носят кризисный характер и вызваны разными факторами (социальными, экономическими, историческими и др.). С 1992 г. в России наблюдается процесс естественной убыли, который не компенсируется положительным сальдо миграции. Численность населения РФ сократилась с 148,3 млн человек в 1990 г. до 142,0 млн человек в 2009 г. Естественная убыль населения в 2009 г. составила -1,8 человека на 1000 жителей (рис. 1).

Основная причина демографической ситуации связана с негативными социально-экономическими условиями, с особенностями системного кризиса, охватившего все стороны жизнедеятельности населения России. По расчетам Всемирного Банка, при сохранении наблюдаемых в настоящее время тенденций низкой рождаемости и высокой смертности к 2025 г. население Российской Федерации со- кратиться приблизительно на 17 млн. человек [1].

Существует несколько подходов, используемых при объяснении демографического кризиса в России [2].

Первый подход – демографический кризис в России определяется высокой смертностью населения, прежде всего от предотвратимых причин (эксперты Всемирного Банка).

Второй подход – демографический кризис в России объясняется в первую очередь кризисом семьи, который проявляется в устойчивых установках массового сознания на малодетность, а порой даже бездетность (В. Борисов и А. Антонов).

Третий подход – демографический кризис в России является следствием комплекса проблем - снижения рождаемости, роста смертности и уменьшения миграционного прироста (Б. Хорев, И.Орлова, Н. Римашевская, Л. Рыбаковский).

Четвертый подход – демографический кризис есть следствие духовного (психологического) неблагополучия населения, вызывающего повы-

Рис. 1. Естественное движение населения в России (данные Росстата)

шение смертности и снижение рождаемости (И. Гундаров, В. Алиев).

Однако, как отмечает Н.М. Рима-шевская, серьезные проблемы России связаны не только с численностью, но с качеством населения, с состоянием его генофонда как основы развития общества и государства. Достаточно взглянуть на физическое, психическое и социальное здоровье людей, на изменение их морально-нравственных ориентиров [3. С. 4–10; 4. С. 48–61; 5].

В формировании здоровья ведущая роль отводится обществу и его институтам. Состояние здоровья обусловлено не только системой здравоохранения, но в значительной степени условиями жизни и ее динамикой. Медико-демографические данные в России свидетельствуют о кризисе здоровья населения. В XXI в. именно здоровье во всех его проявлениях должно быть целью и движущей силой общественного прогресса. Его охрана и укрепление является приоритетной задачей для государства [6, 7, 8, 9].

Состояние здоровья населения оказывает непосредственное влияние на будущие поколения, поэтому уже сейчас необходим комплекс экономических, социальных, медицинских и экологических мероприятий, направленных на предотвращение возникшего кризиса. Успех не может быть достигнут усилиями только медицинского сектора. Особенно остро этот вопрос встает в северных регионах с неблагоприятными природно-климатическими условиями, среди которых отмечается Республика Карелия (РК). По ее территории проходит наиболее протяженная (более 700 км) сухопутная граница России с Финляндией, членом Европейского Союза. РК расположена на важнейших транспортных магистралях, соединяющих РФ через Финляндию со странами Европы. Общая площадь РК 180,5 тыс.кв. км (включая акваторию Белого моря), что составляет 1,06% территории России. В состав РК входят 16 муниципальных районов (Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, При- онежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суо-ярвский) и 2 городских округа (Петрозаводский и Костомукшский). Столица Карелии – Петрозаводск (1703 г.). В РК 808 населенных пунктов, в том числе 13 городов республиканского подчинения [10, 11].

Географическое и геополитическое положение РК можно рассматривать как уникальное, способствующее развитию внутренних и внешних связей. Исторически территория современной Карелии заселялась карелами, вепсами и русскими. Изменение численности и формирование национального состава в республике происходило за счет естественного и миграционного прироста под воздействием социально-экономических, политических, организационных процессов в стране. На существующую демографическую ситуацию важное влияние оказали социально-экономические процессы, происходящие в России в ходе многочисленных реформ. Республика вступила в качественно новый этап своего развития – депопуляцию. Смертность в республике стала почти вдвое превышать рождаемость, что привело к естественной убыли населения.

Проблемы экономического и социального развития республики тесно связаны с демографической ситуацией, поэтому преодоление негативных явлений в этой сфере остается главной приоритетной задачей, от решения которой зависит успех всей социально-экономической политики.

Финляндия (официальное название – Финляндская Республика, финск. Suomi , англ. Finland ) государство на севере Европы, входит в Европейский Союз и является членом Шенгенского соглашения. Финляндия граничит с Россией,

Швецией, Норвегией и Эстонией. Сухопутная граница с Россией составляет 1265 км, с Эстонией морская граница проходит по заливам Балтийского моря. Финляндия занимает территорию 338 000 кв. км, делится на 6 губерний, управляемых правительствами во главе с губернаторами, назначаемыми президентом страны. Низшая административно-территориальная единица страны – коммуна. Коммуны объединены в 20 провинций под руководством провинциальных советов.

По природно-климатическим ус-ловиямигеографическомуположению Республика Карелия и Финляндия очень похожи (табл. 1), однако в социально-экономических и демографических показателях наблюдаются существенные различия.

В докладе ООН о качестве жизни человека страны делятся на 4 группы: к первой относятся государства с очень высоким уровнем развития, ко второй – с высоким уровнем развития, к третьей – со средним уровнем и к четвертой – страны с низким развитием. Финляндия в этом рейтинге входит в группу с очень высоким уровнем развития (22-е место). Россия находится посередине списка стран с высоким уровнем развития – на 66-м месте. Данные, представленные в ежегодных докладах ООН, отстают на 2 года от текущего. Поэтому рейтинг стран, опубликованный в 2011 г., составлен на основании 2009 г.

Согласно результатам исследований независимого института Legatum Institute, в рейтинге 2011 г. по уровню жизни Финляндия заняла 3-е место (в 2010 г. – 1-е), пропустив вперед только Норвегию и Данию. При составлении рейтинга учитывались не только статистические показатели, но

Общая характеристика

Финляндии, России и Республики Карелия (2009 г.)

Таблица 1

|

Показатель |

Финляндия |

Россия |

Карелия |

|

Площадь (тыс. кв. км) |

338 |

17 098,2 |

180,5 (1,06% РФ) |

|

Население (тыс.человек) |

5396 |

141 914 |

684 |

|

Государственный язык |

финский – 92% шведский – 6,5% |

русский |

русский |

|

Этнический состав |

финны – 93,4% 5,7% - шведы 0,4% - русские, 0,2% - эстонцы, 0,2% - цыгане, 0,1% - саамы |

многонациональная структура населения, 80% - русские, |

русские – 76,6% карелы - 9,2% белорусы - 5,3%; украинцы - 2,7%; финны - 2,0%; вепсы - 0,7% |

|

Природно-климатические |

Климат умеренный, |

Для климата на всей |

Климат переходный |

|

условия |

переходный от морского к континентальному а на севере континентальный. В течение года в стране преобладают западные ветры с частыми циклонами. Осадки на протяжении всего всего года. Средняя температура февраля на юге страны -6 °C, в Лапландии -14 °C. В июле соответственно +17 на юге и до +14 на севере. |

территории характерно отчётливое разделение года на холодный и тёплый сезоны. Большая часть территорий страны лежит в умеренном поясе, острова Северного Ледовитого океана и северные материковые районы – в Арктическом и Субарктическом поясах, Черноморское побережье Кавказа расположено в Субтропическом поясе. |

от морского к континентальному и отличается продолжительной, но сравнительно мягкой зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура февраля -9-13 С, июля +14+16 С. Осадков выпадает около 500 мм в год. |

и уровень удовлетворенности жизнью в стране, благосостояние людей, комфортность проживания, климат, уровень безопасности, экология, забота государства о здоровье людей, качество образования, условия предпринимательства в стране, возможность свободно путешествовать, отношение людей друг к другу, религиозные свободы и др.

Общий рейтинг России в 2011 г., по мнению Legatum Institute, соответствует 63-му месту, между Марокко и Филиппинами. В европейском рейтинге рядом с Россией находятся Белоруссия и Украина. По экономическим показателям Россия опустилась в мировом рейтинге с 39-го на 64-е место по сравнению с 2010 г. Возможность предпринимательс- тва – 56-е место. По уровню коррупции и эффективности управления государством наша страна заняла 101-е место (было 85-е), по качеству образования – 38-е место (было 28-е), по уровню здоровья – 47-е место (было 46-е). Средняя продолжительность жизни в России все еще довольно низкая. В рейтинге социальной жизни Россия поднялась на 53-е место с 84-го. По данным Legatum Institute, русские стали больше доверять друг другу, укрепились семейные отношения, хотя помощь другим осталась на низком уровне. Всего 6% граждан помогли хотя бы раз незнакомому человеку.

Сравнительная характеристика основных социально-экономических и демографических показателей

Таблица 2

Сравнительная характеристика социально-экономических и демографических показателей

Финляндии, России и Республики Карелия (2009 г.)

|

Показатель |

Финляндия |

Россия |

Карелия |

|

Среднегодовая численность населения (тыс.человек) |

5338,8 |

141 909,2 |

685,9 |

|

Коэффициент рождаемости на 1000 человек |

11,3 |

12,4 |

11,5 |

|

Коэффициент смертности на 1000 человек |

9,4 |

14,2 |

15,5 |

|

Удельный вес городского населения (%) |

85 |

73 |

76,5 |

|

Средняя плотность населения (человек на 1 кв. км) |

15,9 |

8,4 |

3,8 |

|

ВВП, ППС$ на душу населения |

35265,4 |

18932,1 |

Н.д. |

|

Индекс человеческого развития (ИЧР) |

0,869 |

0,714 |

Н.д. |

|

Общие затраты на здравоохранение, ППС$ на душу, |

2979 |

866 |

Н.д. |

|

оценка ВОЗ (2008 г.) |

|||

|

Общие расходы на здравоохранение в % от ВНД |

9,7 |

5,4 |

Н.д. |

Финляндии, России и Республики Карелия за 2009 г. представлена в табл.2 [12, 13, 14].

Отчасти происходящие процессы в РФ предопределены предшествующим развитием страны, но в большей мере депопуляция связана с вновь возникшими социально-экономическими условиями негативного свойства, с особенностями системного кризиса, охватившего все стороны жизнедеятельности населения: ухудшение качества жизни, низкий уровень медицинского обслуживания, экологическая ситуация, неудовлетворенность жизнью и т.д.

По европейским меркам уровень рождаемости в России нельзя назвать беспрецедентно низким. Столь же низкая рождаемость наблюдается во многих развитых странах, в том числе и в Финляндии. Главный фактор естественной убыли – это непомерный рост смертности. За последние 15 лет общий коэффициент смертности значительно повысился (с 11,2 в 1990 г. до 14,2 в 2009 г.). Он стал самым высоким в Европе и создает колоссаль- ный разрыв между рождаемостью и смертностью, который выливается в депопуляцию страны. В Карелии этот показатель значительно выше, чем в целом по России. В 2009 г. он составил 15,5%.

Инерционные причины увеличения смертности весьма незначительны, и об этом свидетельствует динамика повозрастных коэффициентов. Она показывает, что, вопреки естественным процессам, умирает сегодня больше молодых, чем старых. Существует определенная зависимость между уровнями смертности и показателями социально-экономического развития в стране и регионе.

Среди всех причин смерти в России и Республике Карелия лидируют пять заболеваний: сердечно-сосудистые (56%), злокачественные опухоли (15%), внешние причины (травмы, отравления, самоубийства и др.) (11%), болезни органов дыхания (4%) и органов пищеварения (4%). Они составляют более 90% всех случаев смерти. Население России и Карелии не только уменьшается, но становится

Таблица 3

Сравнительная характеристика причин смертности в Финляндии, России и Республике Карелия (2009 г.)

|

Показатель |

Финляндия |

Россия |

Карелия |

|

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, |

80,2 |

68,8 |

66,6 |

|

в том числе: |

|||

|

мужчины |

76,7 |

62,8 |

60,0 |

|

женщины |

83,6 |

74,8 |

73,4 |

|

Младенческая смертность на 1000 живорожденных |

2,65 |

8,1 |

5,0 |

|

Материнская смертность на 100 тыс. живорожденных |

1,65 |

22,02 |

0 |

|

Все причины смерти на 100 тыс. человек |

579,94 |

1241,58 |

1545,4 |

|

Болезни органов кровообращения на 100 тыс. человек |

218,07 |

682,98 |

824,7 |

|

Злокачественные новообразования на 100 тыс. человек |

134,77 |

182,1 |

220,8 |

|

Травмы и отравления на 100 тыс.человек |

63,77 |

147,17 |

Н.д. |

|

Самоубийства и самоповреждения на 100 тыс. человек |

18,26 |

24,15 |

29,2 |

|

Убийства и умышленные травмы на 100 тыс. человек |

1,9 |

14,01 |

13,0 |

|

Инфекционные и паразитарные болезни на 100 тыс. человек |

4,87 |

22,45 |

22,9 |

|

Болезни органов дыхания на 100 тыс.человек |

24,38 |

49,65 |

54,7 |

|

Болезни органов пищеварения на 100 тыс.человек |

34,91 |

56,64 |

74,5 |

все менее и менее здоровым, а значит, теряет способность служить движущей силой экономического возрождения страны (таблица 3) [3, 12].

Важнейшей характеристикой общественного здоровья населения можно считать показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни (ОППЖ), рассчитываемый на основе таблиц дожития. В агрегированном виде он характеризует, с одной стороны, уровень смертности, с другой – дает возможность адекватного сопоставления различных территорий. Ожидаемая продолжительность жизни в Финляндии на 11,4 года больше, чем в России и на 13,6 года выше, чем в Карелии. В РК регистрируется в 2,6 раза больше смертей (100 тыс. человек населения), чем в Финляндии.

Одним из объяснений такого стремительного сокращения продолжительности жизни может служить растущая алкогольная зависимость населения. Не стоит забывать и о насильственной смертности, несчастных случаях и других причинах, связанных с человеческим фактором. По количеству совершенных убийств и самоубийств Россия – в числе лидеров. Помимо всего прочего, в стране значительно возросло количество людей, умирающих от хронических и дегенеративных заболеваний (табл. 3).

Большинство смертей в Финляндии также наступило вследствие болезней органов кровообращения. На втором месте в списке причин смерти – раковые заболевания. Алкоголь стал реже убивать финнов из-за сокращения употребления спиртных напитков. Несчастные случаи – на 4-м месте в списке причин смерти. По статистике суицидов Финляндия находится вверху печального мирового рейтинга. В стране ежегодно около 1 тыс. человек кончают жизнь самоубийством. Возраст каждого 10го финна-самоубийцы – менее 24 лет. Проблема суицида чрезвычайно сложна, и количество самоубийств в каждой стране зависит от множества характерных именно для этого народа факторов.

Существуют данные о связи этнических факторов с количеством суицидов у населения. У финно-угорских народов (финнов, удмуртов, марийцев и др.) число суицидов выше, чем у представителей других народностей. Исследования, проводимые в 1970– 1980-х годах, показывали, что среди стран Запада самый большой процент самоубийств был в Финляндии, среди стран социалистического лагеря – в Венгрии, а среди республик СССР – в Эстонии. Причины кроются в религиозно-культурных особенностях населения. У ряда народностей отношение к жизни и смерти таково, что порой запрет на суицид оказывается стертым. Финское Общество психического здоровья в 2010 г. провело исследование, согласно которому чаще всего суицидальные намерения среди молодежи вызываются чувством де- прессии, безнадежности и одиночества.

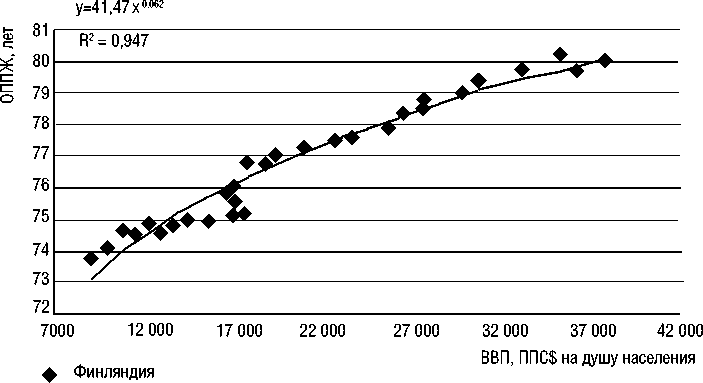

Экономическое развитие страны (региона) характеризует показатель ВВП (ВРП) на душу населения, который влияет на уровень оплаты труда и социальной поддержки населения, а, следовательно, и на масштабы распространения бедности. Так, в Финляндии с 1980 по 2009 г. прослеживалась четкая взаимосвязь между ОППЖ (лет) и ВВП, ППС$ на душу населения (рис. 2). Аналогичная взаимосвязь наблюдается для Финляндии между ОППЖ (лет) и затратами на здравоохранение на душу населения.

Экономика Финляндии на протяжении последних 10 лет в среднем рос-лабыстрее,чемвстранахЕвропейского Союза. Она сильно зависит от экспорта, более 80% от общего объема производства экспортируется, а его доля в ВВП составляет 40–45%. Основными продуктами экспорта являются ма-

Степенная (Финляндия)

Рис. 2. Взаимосвязь ОППЖ (лет) и ВВП, ППС$ на душу населения в Финляндии с 1980 по 2009 г.

шинное оборудование, древесина и бумага, судостроение, электроника и товары химической промышленности. Локомотивом экономического роста была интернационализация предприятий, а также быстрое развитие сектора информационных и коммуникационных технологий.

Поднялась значимость сферы услуг, а доля традиционной промышленности в ВВП сократилась. Конкурирующие на международном уровне крупные промышленные компании в последние годы перевели производство ближе к развивающимся рынкам и странам с более дешевыми затратами на производство. Преимуществом Финляндии является политическая стабильность, открытость экономики, высокоразвитая инфраструктура и надежность телекоммуникаций, а также высокий уровень взаимодействия между предприятиями, научно-техническими центрами и университетами. В обеспечении конкурентоспособности важны быстрота в освоении новых технологий, высокий образовательный уровень населения, благоприятный для бизнеса деловой климат.

Быстрое накопление наукоемких технологий происходит в кластере информационных и коммуникационных технологий, объединяющем существующие в стране компании, ядром которых является Nokia. Финляндия – пионер в развитии национальной инновационной системы, основанной на объединении в единое целое производителей и потребителей знаний. Среди ключевых элементов этой системы – активная государственная политика, основанная на крупных инвестициях в исследования и разработки (напрямую и через специальные фонды); общедоступная, бесплатная, высококачественная система высшего образования; активное участие бизнеса, предоставляющего финансовую базу для превращения инноваций в продукцию через механизмы рынка и инновационной культуры компаний. Финская модель инновационного роста основана на трехстороннем сотрудничестве: университеты, государственные предприятия и частные компании, объединяющие исследовательские ресурсы.

Социально-экономические успехи Финляндии оказывают непосредственное влияние на уровень и качество жизни населения страны. Здоровье нации год от года улучшается, о чем можно судить по ответам на вопрос о состоянии здоровья. 2/3 финнов считают свое здоровье хорошим или удовлетворительным. Финская система здравоохранения финансируется за счет государства, но доля муниципальных инвестиций превышает долю государственных, в связи с чем перечень доступных населению медицинских услуг может сильно отличаться по территории. Муниципалитеты тратят примерно 1/4 своего дохода на медицину. Уровень деткой смертности в Финляндии один из самых низких в мире, а продолжительность жизни одна из самых высоких.

Официальной целью финской системы здравоохранения является предотвращение преждевременной смерти, снижение уровня заболеваемости, пропаганда здорового и активного образа жизни, называемая санитарным просвещением, которое щедро оплачивается муниципалитетами и государством.

В России и Карелии наблюдается прямо противоположная социально-экономическая ситуация. По утверждению экспертов, 70% населения

России живет в состоянии затяжных психо-эмоциональных и социальных стрессов. Основные источники стресса – падение доходов, ситуация цейтнота, дефицит личной безопасности, преступность, страх перед будущим, конфликты на работе и семейные проблемы. Чтобы противостоять стрессу, каждый третий взрослый нуждается в психологической поддержке.

В 1990-е годы Россия продемонстрировала очевидную взаимосвязь экономического развития и уровня жизни населения с показателями популяционного здоровья. Так, в 1992 г. ВВП в сопоставимых ценах снизился примерно на 15%, а реальные денежные доходы населения упали почти в 2 раза, и на эту динамику немедленно отреагировал индикатор популяционного здоровья: за один только 1992 г. население потеряло целый год жизни, а к 1994 г. – еще 4 года. Корреляционный анализ позволил подтвердить сохраняющуюся в России взаимосвязь ОППЖ с основным показателем экономического развития регионов (ВРП), коэффициент корреляции с данным фактором составил R=0,37 в 2008 г. [15. С. 38–39].

Следствием бедности, нищеты и социально-экономического расслоения населения являются плохие жилищные условия: проживание в ветхом и аварийном жилищном фонде, отсутствие водопровода, горячего водоснабжения, отопления и канализации. Так, коэффициент корреляции для России между ОППЖ и удельным весом ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади составил R=-0,61.

Экономика России и Республики Карелия носит в основном сырьевой характер. Интегральный экономический потенциал развитых стран на 64% формируется человеческим капиталом и на 20% – сырьевым. В России же это соотношение «перевернуто»: 72% – сырьевой фактор и только 14% – человеческий капитал. Дисбаланс не изменится до тех пор, пока Россия не научится производить продукцию, в стоимости которой преобладает созданное человеческим интеллектом, а не природой. Ориентация на интеллектуальный фонд приведет к увеличению доли заработной платы в ВВП, что в свою очередь будет способствовать уменьшению коррупционных рисков, росту продолжительности жизни и уважения к личности.

Экономика Республики Карелия (РК) основывается на переработке местных видов природных ресурсов (лес, недра), использовании туристско-рекреационного потенциала и экономико-географического приграничного положения. Основными отраслями промышленности являются: лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – 41,2%; черная металлургия – 18,0%; электроэнергетика – 14,8%; машиностроение и металлообработка, цветная металлургия, пищевая промышленность – от 5 до 9 % каждая.

В Карелии выявлены определенные тенденции, связывающие уровень смертности с основными социально-экономическими индикаторами (табл. 4).

Данные табл. 4 показывают, что уровень смертности (на 1000 населения) в РК, а, следовательно, и состояние здоровья населения, существенным образом зависит от социально-экономических факторов, и в первую очередь, от среднемесячной заработной платы. Выход из медикодемографического кризиса в России и Карелии напрямую связан с успеш-

Таблица 4

Коэффициенты корреляции Пирсона (p<0,05, N=18), связывающие уровень смертности с некоторыми факторами, для районов РК

|

Показатель (фактор) |

Коэффициент корреляции |

|||

|

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

|

|

Удельный вес городского населения в общей численности населения, % |

-0,58 |

-0,60 |

-0,52 |

-0,57 |

|

Среднемесячная заработная плата, руб. |

-0,70 |

-0,73 |

-0,61 |

-0,61 |

|

Удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, % |

-0,69 |

-0,65 |

-0,67 |

-0,75 |

|

Удельный вес общей площади, оборудованной водоотведением (канализацией), % |

-0,71 |

-0,66 |

-0,68 |

-0,75 |

|

Удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением, % |

-0,75 |

-0,74 |

-0,72 |

-0,78 |

|

Удельный вес общей площади, оборудованной отоплением, % |

-0,76 |

-0,73 |

-0,73 |

-0,77 |

|

Общая заболеваемость (на 1000 человек населения) |

-0,57 |

-0,46 |

-0,45 |

-0,50 |

ным решением широкого круга задач социально-экономического развития (обеспечения стабильного экономического роста, роста реальных доходов и благосостояния населения, снижения уровня бедности и уменьшения дифференциации по доходам, интенсивности развития человеческого капитала и создания эффективной социальной инфраструктуры, рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и т.д.). Меры по улучшению демографической ситуации должны носить комплексных характер, связанный с переориентацией целевых программ на решение задач демографической политики с учетом региональной специфики.

Таким образом, представленные результаты позволяют выделить основные факторы, определяющие существенные различия в медико-демографической ситуации трех территорий: России, Карелии и Финляндии.

-

1. Исторические факторы. В XX в. Россия пережила несколько демографических кризисов, образование которых связывают со следующими событиями: Первая мировая война (1914–1918), Гражданская война (1917–1922); голод (1932–1933), коллективизация и массовые репрессии (1930–1953); Вторая мировая война, депортации народов, послевоенный голод.

-

2. Социально-экономические факторы. Эти факторы в современной России связанны со сломом прежней социальной модели общества (отказ от социализма – общества всеобщей социальной защищенности), коренными экономическими реформами, ухудшением среды обитания, снижением уровня жизни, возможностью содержать семью и детей, социальным неравенством. Население России (в том числе и Карелии) живет в ситуации постоянных социальных стрессов, вызванных изменениями политических и социально-экономических условий, тогда как Финляндия не переживала периода переходной экономики и трансформации социальной модели общества.

-

3. Экономико-географические факторы. Если сравнивать Карелию и Финляндию, то Финляндия более интегрирована в мировую экономику. Географическое положение страны выгоднее с точки зрения транспортных потоков, включения в мировые торговые связи (граничит с Россией, Швецией, Норвегией и Эстонией). Финляндия сравнительно небольшая по размерам страна с более освоенными территорией и ресурсами, не столь значительными расходами на оборону и органы управления. Республика Карелия во времена царской России носила название «подстоличной Сибири», ближняя окраина Руси. Сейчас это – приграничный регион с развитыми внутренними и внешними связями. Однако Карелия в основном выступает как поставщик ресурсов в Финляндию. Почти весь экспорт необработанной древесины из Карелии направляется в Финляндию. Карелия экспортировала в Финляндию до 80% заготавливаемой древесины. Фактически западная часть региона стала

-

4. Социально-медицинские факторы . Эти факторы в России и Карелии связаны с резким снижением качества жизни и здоровья населения, наркоманией и алкоголизмом, повышением смертности, государственной политикой в области общественного здравоохранения. В Финляндии общие расходы на здравоохранение на душу населения более чем в 3 раза превышают таковые в России, разработаны специальные программы здорового образа жизни (санитарное просвещение), включающие развитие физкультуры и спорта, борьбу с курением, ограничение на потребление алкогольных напитков. В нашей стране аналогичные программы пока не дают значительного позитивного эффекта.

-

5. Инновационное развитие. Финляндия – одна из ведущих держав в развитии национальной инновационной системы. В стране наблюдается быстрый экономического рост, связанный с развитием обрабатывающих производств, а также сектора информационных и коммуникационных технологий. В Финляндии высокий уровень взаимодействия между предприятиями, научно-техническими центрами и университетами. Экономика России и Республики Карелия носит в основном сырьевой характер. Необходима модернизация всей экономической системы нашей страны, переход на инновационный путь развития, увеличение роли человеческого потенциала.

По мнению демографа А. Вишневского, общие прямые и косвенные демографические потери России за XX в. в результате войн, голода, репрессий, экономических и социальных потрясений оцениваются в 140–150 млн человек. Финляндия также переживала периоды политической и социально-экономической нестабильности в XX в.: Гражданская война (1918), Вторая мировая война, однако потрясения не имели такого масштаба и демографических последствий для населения Финляндии, какие испытала Россия.

частью финского лесного кластера, поставляя сырье для финских лесоперерабатывающих предприятий. Лишь в последние несколько лет в Карелии появились современные деревообрабатывающие производства, несколько выросли поставки пиломатериалов и другой продукции из древесины в Финляндию.