Медико-демографическая ситуация в России: долгосрочные тенденции, прогнозы и резервы улучшения

Автор: Кобякова О.С., Шибалков И.П., Соломатников И.А., Тимонин С.А., Щур А.Е., Лагутин М.Д., Тюфилин Д.С., Деев И.А., Никитина С.Ю.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Профилактическая медицина: актуальные аспекты анализа риска здоровью

Статья в выпуске: 2 (46), 2024 года.

Бесплатный доступ

Оценка и прогноз изменения основных медико-демографических показателей необходимы для формирования актуальных направлений развития социальной политики государства, включая охрану здоровья населения. После пандемии COVID-19, прямо и косвенно оказавшей негативное влияние на уровень смертности населения во всем мире, интерес к оценке перспектив изменения медико-демографической ситуации возрос. Согласно средним вариантам прогнозов Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций и Федеральной службы государственной статистики, численность населения Российской Федерации к началу 2046 г. может сократиться на 7,6-10 млн человек. Для того чтобы переломить наметившийся негативный тренд, помимо миграционного прироста, необходимы значительные усилия в поиске нетривиальных механизмов стимулирования рождаемости и снижения смертности (повышения ожидаемой продолжительности жизни) как основных компонентов, влияющих на естественный прирост и соответственно динамику численности населения. Исследованы долгосрочные медико-демографические тенденции в Российской Федерации и определены резервы роста показателей рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности. Информационной базой исследования послужили данные Росстата о численности и половозрастной структуре населения, рождаемости, смертности, ожидаемой продолжительности жизни как по России в целом, так и в разрезе регионов, а также данные Федерального реестра медицинских документов о смерти за период 1970-2023 гг. (с прогнозом до 2046 г.). Наблюдаемые демографические тенденции в Российской Федерации, с одной стороны, соответствуют мировым трендам и описываются теорией демографического перехода, с другой - отмечается существенная региональная гетерогенность. В связи с этим выработать единый универсальный подход к трансформации системы здравоохранения затруднительно, однако можно выделить актуальные для всех субъектов Российской Федерации направления деятельности по укреплению демографического потенциала. По итогам исследования выделены два приоритетных направления работы по улучшению медико-демографической ситуации в части снижения смертности, требующих разного набора мероприятий: 1) увеличение среднего возраста смерти от хронических неинфекционных заболеваний, на которые приходится более 70 % умерших как в России, так и других развитых странах; 2) минимизация смертности от внешних причин смерти (травм, ДТП, самоубийств, отравлений и т.д.) и инфекционных заболеваний.

Демография, смертность, рождаемость, ожидаемая продолжительность жизни, риски потерь, российская федерация, прогноз, медико-демографические тенденции

Короткий адрес: https://sciup.org/142241689

IDR: 142241689 | УДК: 314.42 | DOI: 10.21668/health.risk/2024.2.01

Текст научной статьи Медико-демографическая ситуация в России: долгосрочные тенденции, прогнозы и резервы улучшения

Оценка тенденций изменения основных медико-демографических показателей является одним из ключевых процессов для системы здравоохранения каждой страны [1]. Полученные по итогам мониторинга выводы играют важную роль в формировании социальной политики государства, включая охрану здоровья населения [2].

После пандемии COVID-19, негативно повлиявшей на показатели смертности во всем мире [3], интерес к оценке долгосрочных перспектив медикодемографической ситуации усилился. Согласно последним оценкам Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций (ООН) на 1 января 2021 г., Россия занимала девятую строчку в рейтинге стран по численности населения1. Согласно среднему варианту прогноза ООН, Россия может опуститься на 14-ю позицию к началу 2046 г. при сокращении численности населения на 10 млн человек (-7,2 %), что наиболее близко к среднему варианту прогноза Федеральной службы государственной статистики (Росстат), прогнозирующей снижение численности на 7,6 млн человек2.

Изучение динамики показателей рождаемости, смертности и ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) как основных компонентов, влияющих на изменение численности населения, становится особенно актуальным при формировании долгосрочных прогнозов. Для обеспечения устойчивого роста численности населения Российской Федерации, помимо миграционного прироста, в долгосрочной перспективе необходимы усилия в поиске и реализации резервов стимулирования рождаемости, снижения смертности и повышения ОПЖ.

Цель исследования – выявить долгосрочные медико-демографические тенденции в Российской

Федерации и резервы роста показателей рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни и снижения смертности

Материалы и методы. Проведен анализ данных Федерального реестра медицинских документов о смерти (ФРМДС) и баз Росстата за период 1970–2023 гг. (с прогнозом до 2046 г.) о численности населения, половозрастной структуре населения, рождаемости, смертности, ОПЖ как по России в целом, так и в разрезе регионов. Для наглядности выявленных тенденций субъекты группировались по федеральным округам (для суммарного коэффициента рождаемости (СКР)) и по плотности населения (для общего коэффициента смертности и ОПЖ).

Поскольку общий коэффициент смертности существенно зависит от возрастной структуры населения, в частности от изменения доли детей или пожилых лиц в популяции, для оценки результирующих демографических показателей в соответствии с мировой практикой применяются стандартизованные коэффициенты смертности. В данном исследовании для целей стандартизации использован европейский стандарт возрастной структуры населения ESP 2013 (European Standard Population 2013).

При расчете смертности не использовались данные возрастной группы 0–14 лет ввиду достаточно малого числа смертей, по сравнению с остальными возрастными группами. Подход к объединению возрастов в группы является авторским и обосновывается существенными отличиями в структуре смертности по причинам на основе анализа фактических данных.

Кроме того, в данном исследовании используется понятие условно предотвратимых смертей. Концепция предотвратимой смертности была введена в работе D.D. Rutstein et al. (1976)3. «Излишними», или

«ненужными» считались случаи, которые в идеальных условиях можно было бы предотвратить или устранить [4]. В данном исследовании под условно предотвратимой смертностью подразумевались смерти людей в возрасте до 70 лет от любых причин.

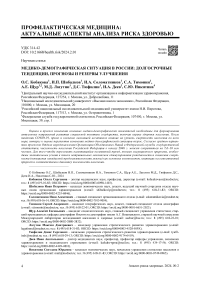

Результаты и их обсуждение. Общая численность населения. Актуальный на конец 2023 г. прогноз Росстата по изменению численности населения России до 1 января 2046 г. формируется по трем вариантам4:

– согласно низкому варианту прогноза, численность населения уменьшится на 15,8 млн человек за 2024–2045 гг. и составит 130,6 млн человек к началу 2046 г.;

– средний вариант предполагает сокращение численности населения на 7,6 млн человек;

– высокий (наиболее оптимистичный) вариант прогноза допускает рост численности населения после середины 2030-х гг. на 4,5 млн человек (рис. 1).

Рождаемость и естественный прирост. Начиная с 2017 г. в России наметилась негативная тенденция в снижении абсолютного числа рождений. Согласно всем трем вариантам прогноза Росстата число смертей будет превышать число рождений вплоть до конца 2030-х гг., и только в высоком варианте прогноза сможет выйти на положительные значения к концу прогнозного периода (рис. 2).

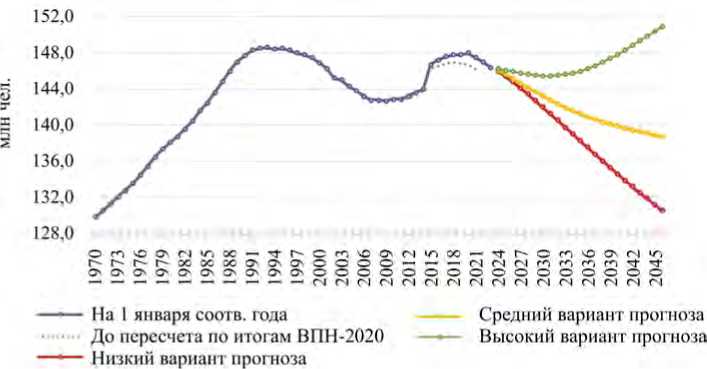

Важно отметить, что такая ситуация является результатом как сокращения числа детей, рожденных одной женщиной, так и снижения числа женщин в отдельных репродуктивных возрастных группах, обусловленных изменением половозрастной структуры населения России. Так, в 2008 г. число женщин в возрасте 20–24 лет составляло 6,2 млн, в то время как к 2021 г. оно сократилось практически в 2 раза – до 3,5 млн. Снизилась численность и возрастной группы 25–29 лет, однако, вероятнее всего, негативная тенденция продлится еще около 3–5 лет, после чего можно ожидать вновь рост числа женщин этого возраста. На пике своей численности на конец 2021 г. находились женщины в возрасте старше 30 лет, но их число также начнет снижаться в самой ближайшей перспективе. На рис. 3 отчетливо видна волнообразность изменения численности женщин по пятилетним возрастным группам.

Абсолютное число рождений имеет весьма большое значение и не только как один из компонентов естественного прироста населения. Именно оно определяет размер когорты (поколения) и, следовательно, будущую численность населения. Как отмечено выше, абсолютное число рождений зависит от двух факторов – численности женщин в репродуктивных возрастных группах и интенсивности деторождения.

Интенсивность деторождения характеризует СКР или, иными словами, ожидаемое число рождений на одну женщину к концу репродуктивной жизни при условии неизменности возрастных коэффициентов рождаемости, наблюдаемых в календарном году, на всем ее протяжении. За период 2000–2016 гг. рост числа рождений происходил как за счет увеличения численности женщин в наиболее фертильных возрастах 20–39 лет, так и за счет возрастания интенсивности деторождения: отмечен рост СКР с 1,19 до 1,79 ребенка на женщину в 2000 и 2016 гг. соответственно. Значительное снижение числа рождений после 2016 г. с почти 2 млн живорождений

Рис. 1. Изменение численности постоянного населения России в 1970–2023 гг. и согласно трехвариантному прогнозу Росстата в 2024–2046 гг., на 1 января соответствующего года, млн человек5

Рис. 2. Изменение абсолютного числа рождений и смертей в России в 2000–2023 гг. и согласно трехвариантному прогнозу Росстата на 2024–2045 гг., тыс. человек

Рис. 3. Изменение числа женщин в отдельных репродуктивных возрастах в 1990–2022 гг.

в 2015 г. до 1,26 млн в 2023 г.6 стало следствием как сокращающегося числа женщин в репродуктивном возрасте, так и снижения интенсивности деторождения (в большей степени). Несмотря на то, что значения СКР в 2020-е гг. выше показателей начала 2000х гг., абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 г., отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России. Это является следствием менее благоприятной возрастной структуры – снижения числа женщин репродуктивного возраста.

Согласно прогнозу Росстата, нас ждет увеличение интенсивности деторождения: особенно быстрыми темпами после 2027 г. в высоком и среднем (наиболее вероятном) вариантах прогноза, при этом уровень 2016 г. так и не будет достигнут. Низкий вариант прогноза предусматривает в среднесрочной перспективе стагнацию СКР на нынешнем уровне 1,4–1,45 рождений на одну женщину. Синхронно с ростом интенсивности деторождения Росстат прогнозирует и увеличение абсолютного числа рождений, начиная с 2030-х гг., причем даже при низком вари- анте прогноза, при котором суммарный коэффициент рождаемости не растет. Это означает, что в 2030-е и особенно в 2040-е годы нас ждет увеличение численности женщин в репродуктивных возрастных группах, что при прочих равных условиях должно благоприятно сказаться на абсолютном числе рождений.

СКР можно рассчитывать как для всех рождений, так и по очередности рождения, причем суммарные коэффициенты по очередности рождения аддитивны. Самый значительный вклад в увеличение СКР в 2006–2016 гг. внес рост рождаемости вторых детей, в том числе обусловленный реализацией программы материнского капитала. Примерно в этот же период начался быстрый рост рождаемости третьих и последующих детей, при этом если рождаемость вторых детей, как и первых, быстро снижалась после 2016 г., то рождаемость более высоких очередностей продолжила расти. После продолжительного снижения СКР первых рождений впервые незначительно вырос в 2022 г., при этом СКР вторых рождений, напротив, существенно снизился, обусловив снижение СКР всех рождений.

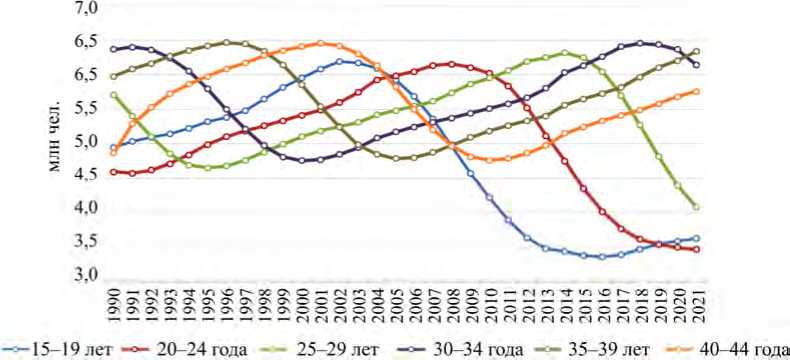

Рис. 4. Суммарный коэффициент рождаемости в разрезе субъектов Российской Федерации (в границах 2021 г.) в 2023 г.7

При анализе данных о рождаемости в разрезе субъектов Российской Федерации установлено, что за исключением ряда регионов, где демографический переход от высоких уровней рождаемости и смертности населения к низким начался значительно позже, чем в стране в целом (Чеченская Республика, Республики Тыва и Алтай), рождаемость в субъектах в 2023 г. варьировалась в достаточно узком диапазоне 1,2–1,6 рождений на женщину при среднем значении 1,41. При этом в ряде регионов России (г. Севастополь, Республика Мордовия (особняком стоит Ленинградская область, где СКР составляет 0,88, так как существенная часть рождений регистрируется в Санкт-Петербурге, что искусственно занижает показатели для региона)) СКР приблизился к крайне низкому значению – один ребенок на женщину (рис. 4).

Таким образом, географическая картина дифференциации уровня рождаемости в России весьма устойчива и за последние десятилетия претерпела мало изменений: рождаемость была выше среднероссийских значений в большинстве регионов азиатской части страны (особенно Тюменской области и округах), в том числе во всех регионах Дальневосточного ФО и в большинстве регионов СевероКавказского ФО, а ниже – в Центральной России, регионах Черноземья и Нижней Волги; при этом в регионах северной части Европейской России уровень рождаемости, как правило, выше, чем в более южных. В целом наблюдается сильная географическая корреляция в уровне рождаемости, что может указывать в первую очередь на ее социокультурную детерминацию.

Смертность. Смертность является одним из трех компонентов изменения численности населения, а также косвенным индикатором состояния здоровья популяции и благополучия общества в целом. Индивидуальный риск смерти биологически зависит от возраста человека – пик отмечается в младенчестве, минимальные значения в детском и подростковом возрастах и дальнейший экспоненциальный рост по мере старения. На значение общего коэффициента смертности существенное влияние оказывает возрастная структура населения, поэтому для характеристики демографической ситуации крайне важен не только сам факт смерти, но и возраст, в котором она наступает. Именно эта величина отражает эффективность работы институтов охраны здоровья населения.

На каждые 100 девочек и в мире, и в России рождается 103–105 мальчиков. При этом, начиная с 20-летнего возраста, уже отмечается превышение абсолютного количества умерших мужчин над женщинами. Подобная тенденция сохраняется до наступления возраста 80 лет, в котором начинают преобладать случаи смерти женщин, что в первую очередь обусловлено существенно меньшим количеством мужчин, доживающих до этого возраста. Подобный уровень дифференциации смертности по полу характерен для всех стран (смертность мужчин выше, чем у женщин), однако особенностью России является значимая величина этой разницы.

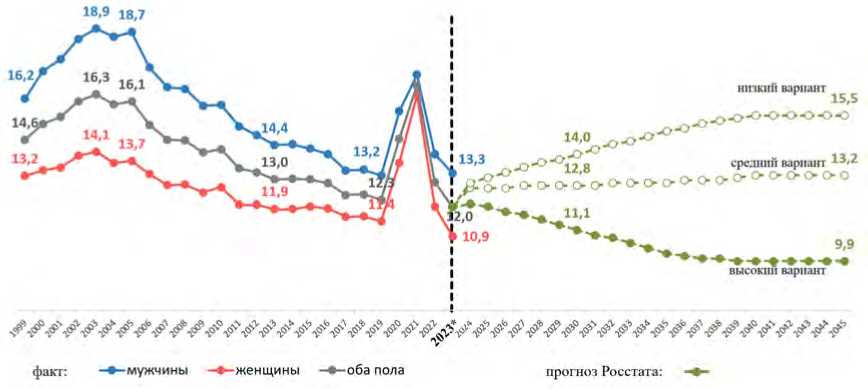

За период 1999–2023 гг. общий коэффициент смертности в целом снизился с 14,6 до 12,0 случая на 1 тыс. человек (на 21,7 %), в том числе с 16,2 до 13,3 среди мужчин (на 21,8 %) и с 13,2 до 10,9 среди

7 Суммарный коэффициент рождаемости [Электронный ресурс] // ЕМИСС: Единая межведомственная информационно-статистическая система. – URL: (дата обращения: 17.04.2024).

женщин (21,1 %). То есть темпы снижения смертности не имели существенных различий между мужским и женским населением.

Согласно актуальному прогнозу Росстата, общий коэффициент смертности в 22-летней перспективе может незначительно увеличиться в среднем варианте – до 13,2 случая на 1 тыс. человек, вырасти до 15,5 случая (на 22,6 %) в низком варианте или снизиться до 9,9 случая (на 21,2 %) в высоком варианте. Таким образом, благоприятный вариант развития предполагает сохранение тренда снижения смертности, отмечавшегося с начала XXI в. (свыше 20 % в течение 22 лет – рис. 5).

После расчета стандартизованного коэффициента смертности по стандарту ESP 2013 установлено, что за период 1999–2023 гг. его величина снизилась на 55,2 % в целом в популяции, на 59,1 % среди мужчин и на 56,5 % среди женщин. Таким образом, учет влияния фактора изменения возрастной структуры населения отражает более интенсивное снижение смертности в России, но значимо не меняет разницу в интенсивности снижения показателя между мужчинами и женщинами.

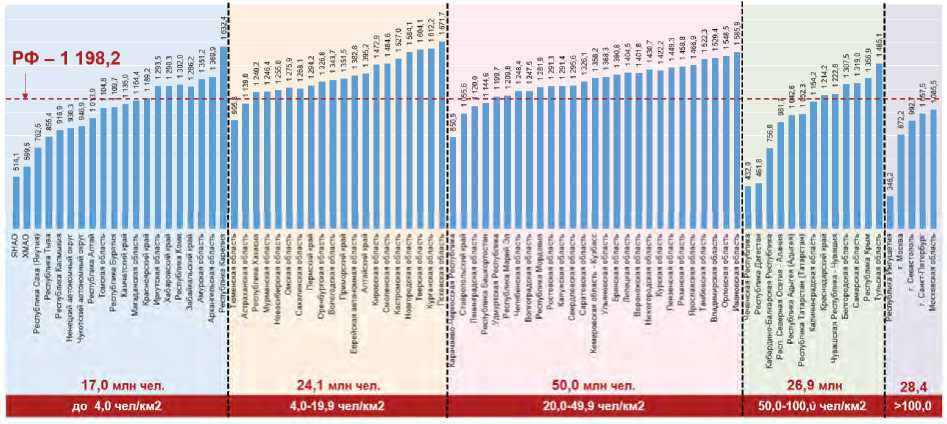

Смертность населения, как и рождаемость, крайне неоднородна от региона к региону и варьируется от 346,2 смерти на 100 тыс. населения в Республике Ингушетия до 1671,7 в Псковской области. Данные 2023 г. позволяют сделать вывод, что плотность населения оказывает влияние на уровень смертности, но не является решающей. Так, в одной группе субъектов РФ по уровню плотности общий коэффициент смертности может отличаться до 3,2 раза (рис. 6).

Кроме того, положительная динамика снижения смертности, отмечаемая по стране в целом, имеет ярко выраженную региональную специфику за период 2019–2023 гг. По сравнению с 2019 г.,

Рис. 5. Динамика и прогноз общего коэффициента смертности от всех причин на 1 тыс. населения (расчет по данным ФРМДС за 12 месяцев 2023 г.)

Рис. 6. Общий коэффициент смертности населения по субъектам Российской Федерации в зависимости от плотности населения за 12 месяцев 2023 г. (расчет по данным ФРМДС за 12 месяцев 2023 г.)

198,2

Общий коэффициент смертности ^ на 100 тыс. населения

|

1 Псковская область |

1671,7 • |

||

|

2 |

Республика Карелия |

1632,4 |

|

|

3 |

Курганская область |

1612,2 |

|

|

4 |

Тверская область |

1603,9 |

|

|

5 |

Ивановская область |

1585.9 |

|

|

6 |

Новгородская область |

1583,9 |

|

|

7 |

Орловская область |

1548,5 |

• |

|

8 |

Владимирская область |

1529.5 |

|

|

9 |

Костромская область |

1527,0 |

|

|

10 |

Тамбовская область |

1522,2 |

|

|

76 |

г. Москва |

872,2 |

« |

|

77 |

Республика Тыва |

855,4 |

|

|

78 |

Карачаево-Черкесская Республика |

850,7 |

|

|

79 |

Республика Саха {Якутия) |

762,2 |

|

|

80 |

Кабардино-Балкарская Республика |

756,8 |

♦ |

|

81 |

ХМАО- Югра |

599,5 |

• |

|

82 |

Ямало-Ненецкий автономный округ |

514,1 |

|

|

83 |

Республика Дагестан |

461,8 |

|

|

84 |

Чеченская Республика |

432,0 |

|

|

85 |

Республика Ингушетия |

346,2 |

|

Неблагополучные субъекты РФ

Стандартизованный коэффициент смертности 1 466,3 (ESP 2013) на 100тыс. населения 1 nwwrJ бб

Л6

Ранговое место по общему коэффициенту ч. смергносш

|

1 |

Республика Тыва |

2050,8 |

▲ |

|

2 |

Забайкальский крап |

2034,2 |

▲ |

|

3 |

Амурская область |

2016,6 |

▲ |

|

4 |

Еврейская автономная область |

1918,1 |

А |

|

5 |

Магаданская область |

1881,2 |

▲ |

|

6 |

Псковская область |

1843,9 |

▼ |

|

7 |

Республика Карелия |

1824,4 |

Y |

|

8 |

Курганская область |

1775,8 |

▼ |

|

* 9 |

Орловская область |

1773,1 |

▼ |

|

10 |

Алтайский крап |

1765,9 |

▼ |

|

76 |

РСО-Алания |

1302,7 |

|

|

77 |

Ямало-Ненецкий автономный округ |

1263,2 |

Л |

|

Ч 78 |

Кабардино-Балкарская Республика |

1218,9 |

А |

|

г 79 |

ХМАО-Югра |

1218.1 |

|

|

80 |

г. Санкт-Петербург |

1215,2 |

|

|

81 |

Карачаево-Черкесская Республика |

1186,1 |

|

|

82 |

Чеченская Республика |

1145,0 |

А |

|

83 |

Республика Ингушетия |

1100,4 |

А |

|

84 |

г. Москва |

925,0 |

▼ |

|

* 85 |

Республика Дагестан |

909,0 |

▼ |

Относительно благополучные субъекты РФ

Рис. 7. Общие и стандартизованные коэффициенты смертности (ESP 2013) по отдельным субъектам Российской Федерации, на 100 тыс. населения, за 12 месяцев 2023 г. (расчет по данным ФРМДС за 12 месяцев 2023 г.)

снижение смертности отмечено в 61 субъекте РФ, а рост зарегистрирован в 24. При этом среднее значение снижения смертности по РФ составило -3,8 %.

Территориальные отличия существенны и в структуре смертности по возрасту. Доля умерших в трудоспособном возрасте существенна во всех субъектах РФ. При этом доля умерших в возрасте до 70 лет (условно предотвратимые смерти) в Москве составляет 41,8 % от общего числа умерших, а в Чукотском автономном округе – 84,5 %.

Стандартизация показателей общей смертности существенно меняет ранговые места регионов России, поднимая на более высокие места субъекты с более молодым населением и наоборот: например, Республика Тыва с 77-го места переместилась на первое (рис. 7).

Смертность по причинам смерти. Долгосрочная динамика количества умерших по большинству причин смерти также может быть охарак- теризована как положительная: снижение отмечается по всем трем основным классам (болезни системы кровообращения (БСК), новообразования, внешние причины). Тем не менее, несмотря на существенные успехи, достигнутые по снижению смертности от ключевых причин смерти, результаты сопоставления с международными данными позволяют сделать вывод о сохраняющихся резервах.

Дифференциация в разрезе причин смерти также отмечается между мужчинами и женщинами. По многим классам заболеваний возраст смерти не превышает 70 лет или находится рядом с этой границей, особенно среди мужчин. Также значимой является разница по полу: если по новообразованиям она составляет чуть менее двух лет, то по БСК и болезням органов пищеварения – более 8 лет в пользу женщин.

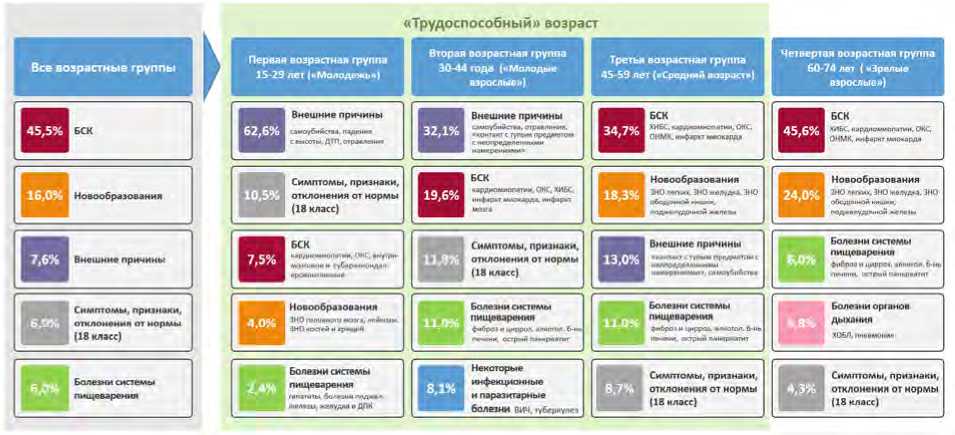

С увеличением возраста меняется и структура смертности по причинам смерти (рис. 8).

Рис. 8. Доля (%) основных причин смерти по возрастным группам населения за 12 месяцев 2023 г. в целом по России (расчет по данным ФРМДС за 12 месяцев 2023 г.)

С одной стороны, подобное изменение структуры является естественным: в более молодом возрасте основной причиной смерти являются травмы и отравления, в более пожилом – заболевания, ассоциированные со старением (БСК, новообразования). С другой стороны, любая смерть в возрасте до 70 лет является условно предотвратимой (согласно оценкам ВОЗ) и зависит не только от поведенческих факторов риска (в первую очередь, смерти, являющиеся следствием рискового поведения под воздействием алкоголя), но и скорости и качества оказания медицинской помощи при возникновении необходимости в ней (особенно в случае внешних причин – травм, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), инфекционных заболеваний), а также профилактической направленности и доступности первичного звена здравоохранения (в случае смерти от БСК, болезней органов пищеварения, новообразований и т.д.). Так, среди целей устойчивого развития есть индикатор смертности людей до 70 лет от ведущих неинфекционных патологий8.

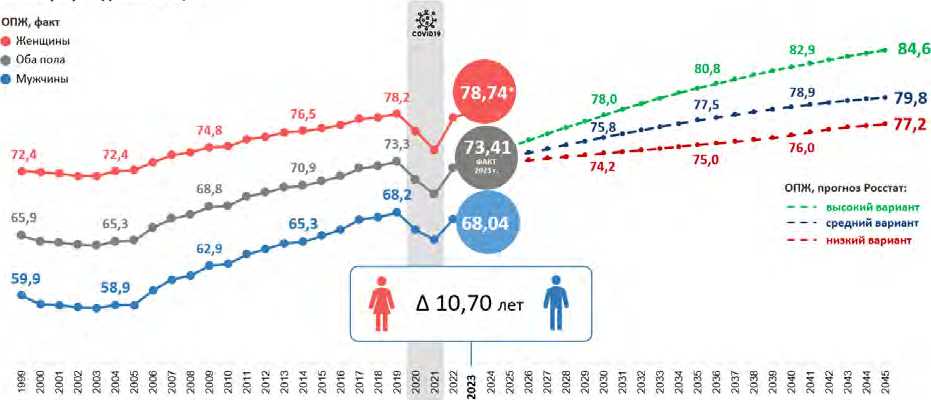

Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении. ОПЖ как результирующий демографический показатель не имеет методологических недостатков общего коэффициента смертности и поэтому не требует применения стандартизации. Динамика ОПЖ в целом по России представлена на рис. 9.

С 1999 по 2023 г. ОПЖ всего населения выросла на 7,5 г., в частности на 8,1 г. среди мужчин и на 6,4 г. среди женщин. Как и в случае с общим и стандартизованным коэффициентами смертности, на- блюдаемая дифференциация по полу в уровне ОПЖ характерна для многих развитых стран, но в России она в первую очередь объясняется поведенческими факторами риска [5]. Согласно авторским расчетам, из разницы в 10,7 года 2–3 года могут быть обусловлены злоупотреблением алкоголя, а 3–4 г. – курением и ассоциированными с ним заболеваниями [5]. Вклад различных причин смерти в резервы роста ОПЖ представлен в таблице.

Как и в случае со смертностью, основные резервы роста находятся среди условно предотвратимых категорий – умершие до 70 лет и от внешних причин смерти. При этом для повышения среднего возраста смерти наибольший акцент следует сделать на снижении смертности лиц трудоспособного возраста (в первую очередь мужчин). Работа с этой группой принесет государству эффект «быстрых побед».

Несмотря на меньшую величину различий (по сравнению с показателем общей смертности), в разрезе субъектов РФ также отмечается существенная дифференциация уровня ОПЖ. Однако группировка регионов по численности населения не позволяет выявить существенных отличий в уровне ОПЖ и не подтверждает предположения о корреляции данных параметров (рис. 10).

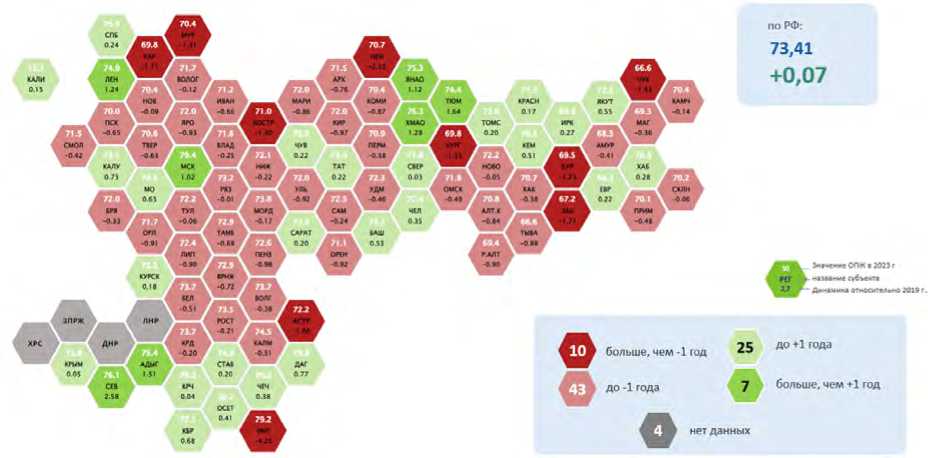

При анализе динамики ОПЖ за период 2019–2023 гг. установлено, что, по сравнению с 2019 г., рост показателя произошел в 32 субъектах РФ, в 53 регионах еще идет процесс восстановления допанде-мийного уровня. При этом рост ОПЖ за данный период по России в целом составил 0,07 года (рис. 11).

ОПЖ при рождении в РФ, лет

Рис. 9. Динамика ОПЖ в России, количество лет

Резервы роста ОПЖ при условии снижения смертности на модели данных 2023 г. с учетом гендерного и возрастного профиля

|

Заболевание |

Оба пола |

Мужчины |

Женщины |

||||||

|

Все возраста |

0–70 лет |

15–59 лет |

Все возраста |

0–70 лет |

15–59 лет |

Все возраста |

0–70 лет |

15–59 лет |

|

|

Все причины смерти |

13,18 |

8,82 |

5,63 |

14,36 |

10,76 |

7,16 |

10,86 |

5,90 |

3,42 |

|

Болезни системы кровообращения |

5,08 |

2,81 |

1,60 |

5,29 |

3,54 |

2,11 |

4,40 |

1,72 |

0,83 |

|

Новообразования |

1,96 |

1,46 |

0,82 |

1,99 |

1,50 |

0,77 |

1,94 |

1,41 |

0,85 |

|

Внешние причины смерти |

1,25 |

1,22 |

1,01 |

1,78 |

1,73 |

1,48 |

0,53 |

0,50 |

0,42 |

|

Болезни органов пищеварения |

0,91 |

0,80 |

0,67 |

0,95 |

0,90 |

0,76 |

0,78 |

0,65 |

0,54 |

|

Болезни органов дыхания |

0,55 |

0,42 |

0,31 |

0,72 |

0,58 |

0,38 |

0,35 |

0,23 |

0,12 |

|

Болезни эндокринной системы |

0,28 |

0,21 |

0,10 |

0,19 |

0,19 |

0,08 |

0,33 |

0,23 |

0,10 |

|

Симптомы, признаки и отклонения от нормы (класс 18) |

1,03 |

0,81 |

0,70 |

1,24 |

1,08 |

0,94 |

0,68 |

0,44 |

0,33 |

|

Болезни нервной системы |

0,49 |

0,16 |

0,05 |

0,46 |

0,26 |

0,15 |

0,52 |

0,11 |

0,00 |

|

Другие причины смерти |

1,63 |

0,93 |

0,37 |

1,74 |

0,98 |

0,49 |

1,33 |

0,61 |

0,23 |

П р и м е ч а н и е: расчет по данным ФРМДС за 12 месяцев 2023 г.

Рис. 10. ОПЖ в разрезе групп субъектов Российской Федерации в зависимости от численности населения (2023)

Рис. 11. Величина ОПЖ в 2023 г. и разница в показателе ОПЖ между 2019 и 2023 гг., количество лет (данные Росстат)

Как и в случае со смертностью, в региональном разрезе отмечаются существенные отличия между ОПЖ мужчин и женщин. Минимальная разница отмечается в республиках Северного Кавказа, Москве и Санкт-Петербурге – от 4 до (максимум) 8 лет. Наибольшая разница в 12 лет и более отмечается в Брянской, Костромской и Курганской областях, республиках Алтай, Чувашия, Марий Эл, Удмуртия и Бурятия.

Резервы роста ОПЖ по классам заболеваний также крайне неоднородны по субъектам РФ. Анализируя структуру резервов роста ОПЖ на примере Самарской области, Республики Ингушетия и Республики Тыва, можно отметить, что доля класса внешних причин смерти может отличаться до двух раз и более. Такой же вывод справедлив и для БСК, что, учитывая возрастную структуру смертности от этих патологий, демонстрирует разную величину резервов роста ОПЖ по условно предотвратимым причинам смерти (рис. 12).

Наблюдаемые демографические тенденции, с одной стороны, соответствуют мировым трендам и описываются теорией демографического перехода, с другой – отмечается существенная региональная гетерогенность. В связи с этим выработать единый универсальный подход к трансформации системы здравоохранения затруднительно, однако можно выделить актуальные для всех субъектов Российской Федерации направления деятельности для увеличения или стабилизации численности населения.

С учетом ретроспективных оценок уровня рождаемости, а также зарубежного и отечественного опыта, для реализации имеющегося демографического потенциала (то есть интенсификации рождаемости среди женщин репродуктивного возраста) представляется целесообразным продление и разви- тие текущей государственной политики по стимулированию рождаемости через финансовую помощь в ее различных проявлениях, создание механизмов комфортного совмещения работы и материнства, оказание медицинской помощи женщинам старшего репродуктивного возраста [6–9]. Ключевую роль в этом может сыграть продление и расширение программы материнского капитала. Эффективными могут быть такие решения, как индексация величины выплат соразмерно росту стоимости жилья (как основному направлению расходования средств капитала и ограничивающему фактору принятия решения о рождении вторых и третьих детей [10]), введение дополнительных выплат на второго, третьего и последующих детей в условиях снижения числа женщин репродуктивного возраста. Кроме того, должны учитываться социокультурные факторы, которые обусловливают территориальную дифференциацию показателя рождаемости.

Структура и динамика смертности населения в России в целом и ее субъектах позволяют выделить два приоритетных направления работы по улучшению медико-демографической ситуации: 1) реализация мероприятий, результатом которых станет увеличение среднего возраста смерти от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), которые составляют более 70 % от общего числа умерших как в России, так и в других развитых странах [11]; 2) реализация мероприятий по минимизации смертности от внешних причин смерти и инфекционных заболеваний.

Анализ отечественных региональных практик, а также зарубежного опыта позволил выделить следующие меры по снижению условно предотвратимой смертности, которые могут быть приняты на федеральном и региональном уровнях.

Другие причины

-

■ Болезни органов пищеварения

: Новообразования

-

■ Болезни системы кровообращения

-

• Внешние причины смертности (без СВО)

Рис. 12. Различия резервов роста ОПЖ в различных классах заболеваний в 2022 г.: а – резервы роста ОПЖ при исключении смертности от выбранного класса в возрасте 15–59 лет, количество лет; б – структура резервов роста ОПЖ при исключении смертности от выбранного класса в возрасте 15–59 лет, %

Факторы риска ХНИЗ являются общими практически для всех входящих в эту группу патологий и делятся на поведенческие (к ним относятся злоупотребление алкоголем, курение, стресс, низкая физическая активность, неправильное питание) и метаболические (избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, гиперхолестеринемия, гипергликемия).

Разработка и реализация мероприятий для снижения уровня злоупотребления алкоголем среди населения занимает важнейшую роль не только для профилактики ХНИЗ, но и снижения числа смертей от внешних причин [5]. Реализованные в России меры эффективны, однако важно продолжать повышение акцизов и цен на алкогольную продукцию, прежде всего, на крепкие напитки, сокращать доступность алкоголя по времени, местам и возрасту продажи, особенно в регионах, где наблюдается высокий уровень потребления алкоголя [12]. Кроме того, необходимо расширение медицинской профилактики злоупотребления алкоголем путем расширения практики психологических консультаций не только в рамках профилактических осмотров, но и при оказании других видов медицинской помощи (по специальности травматология, кардиология, гастроэнтерология и т.д.) [13].

Эффективные антитабачные меры включают повышение акцизов и цен на табачную продукцию, введение стандартизированной упаковки, запрет использования ароматизаторов, сокращение числа точек продаж, социальную рекламу и расширение лечения никотиновой зависимости [14]. Для формирования культуры здорового питания необходимо ввести маркировку питания, запрет рекламы нездоровых продуктов, повысить акцизы и цены на подслащенные газированные напитки, проводить социальную рекламу здорового питания и йодировать соль [15–18]. Поддержка физической активности включает создание «моды» на здоровый образ жизни, использование социальных сетей и лидеров мнения, налоговые льготы для спортивных людей и компаний и др. [19, 20].

Поддержка пациентов с метаболическими факторами риска включает активное выявление и лечение гипертонии, гиперхолестеринемии, сахарного диабета, использование электронных регистров для проактивного прозвона и регулярного приглашения на прием, делегирование части нагрузки врачей- терапевтов на вспомогательный персонал, полное государственное финансирование лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний [21].

Для снижения смертности от внешних причин, помимо антиалкогольных мер и исследования причин несчастных случаев, необходимо продолжать профилактику гибели при ДТП, включая ограничение скорости и автоматизированный контроль, борьбу с вождением в состоянии опьянения, использование шлемов, ремней безопасности и детских автокресел, улучшение инфраструктуры и информационный обмен с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации [22]. Кроме того, важно реализовывать мероприятия по профилактике самоубийств, для этого необходимо повышать доступность психиатрической помощи населению [23].

Выводы. В связи с устойчивым трендом роста ОПЖ при снижающемся уровне рождаемости неизбежно ускоряется старение населения. При этом, несмотря на региональные особенности, эти тенденции отмечаются в каждом субъекте РФ, отличаясь только скоростью и интенсивностью. Учитывая высокую инертность демографических процессов, подобная динамика сохранится и, вероятно, усилится в средне- и долгосрочной перспективе.

В настоящее время остается актуальным дальнейшее развитие и совершенствование реализуемой государством демографической политики. При этом для укрепления демографического потенциала страны целесообразно научно обосновать направления и инструменты минимизации рисков медико-демографических потерь, включая процесс трансформации системы здравоохранения в горизонте до 2046 г. на федеральном, региональном уровнях и уровне медицинских организаций с учетом региональных демографических особенностей. На уровне федерального законодательства необходимо принять меры, которые позволят получить как быстрые, так и стратегические результаты по укреплению здоровья нации.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Медико-демографическая ситуация в России: долгосрочные тенденции, прогнозы и резервы улучшения

- GBD 2019 Demographics Collaborators. Global age-sex-specific fertility, mortality, healthy life expectancy (HALE), and population estimates in 204 countries and territories, 1950-2019: a comprehensive demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 // Lancet. - 2020. - Vol. 396, № 10258. - P. 1160-1203. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30977-6

- Luo Y., Su B., Zheng X. Trends and Challenges for Population and Health During Population Aging - China, 2015-2050 // China CDC Wkly. - 2021. - Vol. 3, № 28. - P. 593-598. DOI: 10.46234/ccdcw2021.158

- The COVID-19 pandemic and human fertility / A. Aassve, N. Cavalli, L. Mencarini, S. Plach, M. Livi Bacci // Science. -2020. - Vol. 369, № 6502. - P. 370-371. DOI: 10.1126/science.abc9520

- Variable Scales of avoidable mortality within the Russian population / T.P. Sabgayda, V.G. Semyonova, A.E. Ivanova, V.I. Starodubov // In book: Mortality in an International Perspective. - 2014. - P. 307-335. DOI: 10.1007/978-3-319-03029-6_12

- Родионова Л.А., Копнова Е.Д. Гендерные и региональные различия в ожидаемой продолжительности жизни в России // Вопросы статистики. - 2020. - Т. 27, № 1. - С. 106-120. DOI: 10.34023/2313-6383-2020-27-1-106-120

- Архангельский В.Н., Фадеева Т.А. Резервы повышения рождаемости в России: к методике оценки // Уровень жизни населения регионов России. - 2022. - Т. 18, № 2. - С. 162-176. DOI: 10.19181/lsprr.2022.18.2.2

- Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б., Худова И.Ю. Научное обоснование условий для повышения рождаемости в РФ в период с 2022 по 2030 г. // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. Вестник ВШОУЗ. - 2022. - Т. 8, № 1 (27). - С. 4-22. DOI: 10.33029/2411-8621-2022-8-1-4-22

- Kuloglu §., Kizilirmak A., Kuloglu A. The impact of social and economic factors on fertility features: a cross-country analysis // Kafkas Üniversitesi íktisadi Ve ídari Bilimler Fakültesi Dergisi. - 2022. - Vol. 13, № 26. - P. 993-1012. DOI: 10.36543/kauiibfd.2022.041

- The Effect of Family Fertility Support Policies on Fertility, Their Contribution, and Policy Pathways to Fertility Improvement in OECD Countries / T.-T. Zhang, X.-Y. Cai, X.-H. Shi, W. Zhu, S.-N. Shan // Int. J. Environ. Res. Public Health. -2023. - Vol. 20, № 6. - P. 4790. DOI: 10.3390/ijerph20064790

- Елизаров В.В., Джанаева Н.Г. Материнский (семейный) капитал как программа поддержки семей с детьми: итоги реализации и перспективы развития (Часть первая) // Уровень жизни населения регионов России. - 2020. - Т. 16, № 3. - С. 38-48. DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.3.3

- Noncommunicable diseases progress monitor 2020. - Geneva: World Health Organization, 2020. - 224 p.

- The Lancet. Russia's alcohol policy: a continuing success story // Lancet. - 2019. - Vol. 394, № 10205. - P. 1205. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)32265-2

- Practice facilitation to promote evidence-based screening and management of unhealthy alcohol use in primary care: a practice-level randomized controlled trial / A.N. Huffstetler, A.J. Kuzel, R.T. Sabo, A. Richards, E.M. Brooks, P.L. Kashiri, G. Villalobos, A.J. Ariaset [et al.] // BMC Fam. Pract. - 2020. - Vol. 21, № 1. - P. 93. DOI: 10.1186/s12875-020-01147-4

- Impact of tobacco control interventions on smoking initiation, cessation, and prevalence: a systematic review / D. Bafunno, A. Catino, V. Lamorgese, G. Del Bene, V. Longo, M. Montrone, F. Pesola, P. Pizzutilo [et al.] // J. Thorac. Dis. -2020. - Vol. 12, № 7. - P. 3844-3856. DOI: 10.21037/jtd.2020.02.23

- Taxes and front-of-package labels improve the healthiness of beverage and snack purchases: a randomized experimental marketplace / R.B. Acton, A.C. Jones, S.I. Kirkpatrick, C.A. Roberto, D. Hammond // Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act. - 2019. - Vol. 16, № 1. - P. 46. DOI: 10.1186/s12966-019-0799-0

- Gómez S.F., Rajmil L. Advertising, obesity and child health: the case of Spain // BMJ Paediatr. Open. - 2022. -Vol. 6, № 1. - P. e001482. DOI: 10.1136/bmjpo-2022-001482

- Estimating the Health and Economic Benefits of Universal Salt Iodization Programs to Correct Iodine Deficiency Disorders / J.L. Gorstein, J. Bagriansky, E.N. Pearce, R. Kupka, M.B. Zimmermann // Thyroid. - 2020. - Vol. 30, № 12. -P. 1802-1809. DOI: 10.1089/thy.2019.0719

- Global report on the use of sugar-sweetened beverage taxes, 2023. - Geneva: World Health Organization, 2023. - 59 p.

- Zhou J. Chinese active lifestyle development: limitations and countermeasures // Revista Brasileira de Medicina do Esporte. - 2022. - Vol. 28, № 5. - P. 390-393. DOI: 10.1590/1517-8692202228052021_0531

- Макарова Н.В. Роль налоговой политики в решении задачи стимулирования здорового образа жизни населения // Налоги и налогообложение. - 2021. - № 3. - С. 73-85. DOI: 10.7256/2454-065x.2021.3.35421

- Global report on hypertension: the race against a silent killer. - Geneva: World Health Organization, 2023. - 291 p.

- Global status report on road safety 2023. - Geneva: World Health Organization, 2023.

- Live life: an implementation guide for suicide prevention in countries. - Geneva: World Health Organization, 2021. - 142 p.