Медико-демографический портрет пациента с ишемической болезнью сердца и оперативным вмешательством по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия"

Автор: Девальд И.В., Каракулова Е.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Организация здравоохранения и общественное здоровье

Статья в выпуске: 3 т.33, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: исследовать ассоциации социальных, демографических и медицинских характеристик пациентов с ишемической болезнью сердца с видом оказанной высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».Материал и методы. Исследование проведено на основе информационно-аналитической базы данных, которая содержит сведения о пациентах, прошедших лечение в НИИ кардиологии (Томск) в период с 2011 по 2014 г. Использовали методы описательной статистики и непараметрические методы проверки статистических гипотез.Результаты. В результате исследования установлены различия в возрастном и половом составе, рабочей занятости и трудоспособности пациентов. Проведен анализ клинических диагнозов и длительности госпитализации в зависимости от пола, возраста и вида высокотехнологичной медицинской помощи.Заключение. Выявленные различия позволили определить две основные «модели» пациентов с радикальной хирургической коррекцией ишемической болезни сердца, которые могут быть в дальнейшем использованы при проведении клинико-экономического анализа высокотехнологичной медицинской помощи методом моделирования.

Высокотехнологичная медицинская помощь, ишемическая болезнь сердца, кардиоторакальное вмешательство, эндоваскулярное вмешательство

Короткий адрес: https://sciup.org/149125226

IDR: 149125226 | DOI: 10.29001/2073-8552-2018-33-3-111-117

Текст научной статьи Медико-демографический портрет пациента с ишемической болезнью сердца и оперативным вмешательством по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия"

AND PUBLIC HEALTH ORGANIZING

В настоящее время одним из основных направлений отечественного здравоохранения является развитие высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) и повышение ее доступности всем социальным слоям населения Российской Федерации [1]. Поскольку болезни системы кровообращения (БСК) не первое десятилетие являются ведущей причиной смертности в России (55,9% — 2011 г., 50,1% — 2014 г.), одной из приоритетных задач государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, направленных на увеличение продолжительности жизни и снижение уровня смертности россиян, является оказание ВМП пациентам кардиологического профиля [2]. На основании анализа данных государственного задания на выполнение ВМП в федеральных учреждениях здравоохранения России доля профиля «Сердечно-сосудистая хирургия» в 2011 г. составляла 36,6% от общего объема государственного заказа [3].

Согласно положениям нормативной документации, ВМП является частью специализированной медицинской помощи (СМП) и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких медицинских технологий с научно доказанной эффективностью на основе передовых достижений медицинской науки и техники в соответствии с утвержденным перечнем видов ВМП, которая, как и СМП, предоставляется в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи и на основе Стандартов медицинской помощи [4, 5].

Исследование объема ВМП, оказанной в 2012–2013 гг. в РФ по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия», показало, что пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) составляют 48,7% от всех граждан, пролеченных по указанному профилю [6]. Соответственно, при всем многообразии и постоянном совершенствовании видов и методов хирургического лечения пациентов с БСК, и в частности больных ИБС, востребованность этого вида медицинской помощи не имеет ниспадающей динамики, а смертность от этой патологии продолжает удерживать лидирующую позицию среди прочих причин смертности от БСК.

В ряде исследований [7–9] была показана взаимосвязь клинического течения, исходов медицинских вмешательств и медико-демографических характеристик пациентов кардиологического профиля, что определило актуальность оценки портрета пациента с ИБС, получившего ВМП, поскольку эти данные могут послужить основой для проведения клинико-экономического анализа применяемых медицинских технологий и разработки мероприятий по совершенствованию медицинской и лекарственной помощи.

Цель исследования: изучить социальные, демографические и медицинские характеристики пациентов, прошедших высокотехнологичное лечение в условиях федерального кардиологического центра, при использовании двух альтернативных методов оперативного лечения ИБС (эндоваскулярные и кардиоторакальные вмешательства).

Материал и методы

На базе НИИ кардиологии (Томск) было проведено ретроспективное исследование законченных случаев госпитализаций пациентов, пролеченных в рамках оказания ВМП за период с 2011 по 2014 г. Методом сплошной выборки были включены прооперированные пациенты с ИБС ( n =5249).

На основании приказов, регламентирующих перечень видов ВМП (Перечень), к профилю «Сердечно-сосудистая хирургия» в 2014 г. относилось 8 видов оказания ВМП. Каждый вид ВМП включал соответствующие ему методы и виды лечения, а также «модели» пациентов с определенными нозологическими формами заболеваний согласно МКБ-10 [10].

В ходе исследования были выделены две основные группы пациентов, страдающих ИБС, которые получили ВМП в НИИ кардиологии. Группа 1 — пациенты с ИБС со стенозированием 1–3 коронарных артерий, которым проведено хирургическое вмешательство, относящееся к виду Перечня «Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца» с кодом 14.00.001 (далее — «КорСтент»). Этому виду соответствует единственный метод хирургического лечения — баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд/сосуды. Группа 2 — пациенты с ИБС со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличием 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма и проводимости, другими полостными операциями. Пациенты этой группы получали хирургическое лечение по виду ВМП «Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии» с кодом Перечня 14.00.002 (далее — «КорАКШ») [11, 12].

Оценивались следующие социально-демографические параметры: половозрастная структура; рабочая занятость, место проживания пациентов по регионам РФ, в том числе по Томской области и г. Томску. Медико-социальная характеристика пациентов проводилась на основе данных о клиническом диагнозе в соответствии с нозологическими формами ИБС согласно МКБ-10; длительности госпитализации в зависимости от вида лечения и нозологической формы заболевания; отношения к трудоспособной или нетрудоспособной по возрасту категории населения.

Деперсонифицированная информация была подвергнута статистической обработке и анализу в программе Microsoft Excel 2010, STATISTICA 10. Количественные показатели представлены в виде Me (Q1, Q3), где Me — медиана, Q1, Q3 — нижний и верхний квартили соответственно. Качественные показатели представлены в виде абсолютных и относительных частот — n (%). Для проверки статистических гипотез применялся непараметрический критерий Манна — Уитни, критерий χ 2 Пирсона.

Результаты и обсуждение

Анализ объема оказанной медицинской помощи в НИИ кардиологии в период с 2011 по 2014 гг. выявил, что госпитализированная заболеваемость ИБС составила 50,3% ( n =18264), из которых 28,7% пациентов были подвергнуты оперативным вмешательствам. Наибольшее количество больных было пролечено по виду «КорСтент» — 58,6% ( n =3075). Вторую по численности группу составили пациенты с оперативным вмешательством по виду «Кор-АКШ» — 41,0% ( n =2150). Электрофизиологический метод (ЭФМ) лечения применялся у 24 пациентов (0,4%).

За исследуемый период по виду «КорАКШ» были прооперированы пациенты из 34 субъектов Российской Федерации, по виду «КорСтент» — из 30. При этом высокотехнологичная помощь по обоим видам ВМП в большей степени была оказана жителям Томской области с количеством пролеченных пациентов 3140 человек (60,1%). В пятерке лидеров по объемам оказанной помощи оказались жители Сахалинской, Омской областей, Республики Хакасия и Республики Бурятия (табл. 1).

По итогам изучения гендерной структуры пациентов с ИБС, прооперированных с использованием высо-

Таблица 1

Распределение пациентов с диагнозом ИБС по регионам проживания

Оценка возрастного состава пациентов с ИБС выявила их статистически значимые различия. Согласно значению фактор-отклика вида выполненной ВМП от возраста пациента ( U -критерий Манна — Уитни, р <0,001), установлено, что пациенты с кардиоторакальным методом вмешательства в среднем на 1 год старше пациентов с эндоваскулярным методом.

Медиана возраста мужчин по виду «КорСтент» составила 58 лет (53; 63), женщин — 63 года (57; 70). Самому молодому пациенту с диагнозом ИБС был установлен стент с лекарственным покрытием в возрасте 31 года, самому пожилому — в возрасте 90 лет.

Минимальный и максимальный возраст пациентов, подвергшихся оперативному вмешательству по виду «Кор-АКШ», составил 34 и 84 года соответственно. В обоих случаях было выполнено аортокоронарное шунтирование (АКШ) с использованием аппарата искусственного кровообращения (АИК). При ранжировании пациентов по гендерному признаку установлено, что по виду «Кор-АКШ» медиана возраста женщин составила 63 года, при этом половина из них находилась в возрастном интервале от 58 до 68 лет. Средняя возрастная тенденция мужской части пациентов была несколько моложе и составила 59 лет, при этом 50% мужчин были прооперированы в возрасте от 54 до 64 лет.

Анализ возрастных особенностей по гендерному признаку показал, что возраст мужской и женской когорт пациентов с ИБС статистически значимо отличался друг от друга (U-критерий Манна — Уитни, р<0,001), а именно: женщины в среднем на 4 года старше мужчин при выполнении вмешательств по виду «КорАКШ» и на 5 лет старше мужчин при вмешательстве по виду «КорСтент».

При сравнении возрастных характеристик пациентов по отдельным нозологическим формам ИБС было выявлено, что средние тенденции зависели от нозологической формы заболевания и не коррелировали с видом ВМП. Таким образом, вне зависимости от вида ВМП возрастная медиана оперативных вмешательств у пациентов со стенокардией составила 60 лет; при повторном инфаркте миокарда (ИМ) — 61 год. Хроническая ИБС корригировалась по виду «КорСтент» в среднем в возрасте 58 лет, по виду «КорАКШ» — в 59 лет. Возрастные различия (средняя тенденция) наблюдались только у пациентов, прооперированных по поводу острого ИМ — стентирование проводили в 59 лет, кардиоторакальные вмешательства — в 63 года.

Изучение структуры занятости показало, что по виду «КорСтент» доля работающего населения на 4,7% больше в сравнении с пациентами, получившими ВМП по виду «КорАКШ» (табл. 2).

В ходе исследования установлено, что по виду «Кор-АКШ» доля пациентов нетрудоспособного возраста (женщины, достигшие 55, и мужчины — 60 лет) составила 44,3%, из них мужчин — 93,7%. Сходные соотношения отмечены по виду «КорСтент» — доля нетрудоспособного населения 48,1%, из них мужчин — 92,3%. В нетрудоспособной категории пациентов как по виду «КорАКШ», так и «КорСтент» больший удельный вес принадлежит лицам мужского пола.

Совокупный анализ объема оказанной ВМП по видам «КорАКШ» и «КорСтент» показал, что 60,1% ( n =3140) пациентов за счет географического расположения института являлись жителями Томской области. При этом их доля среди пациентов, прооперированных по виду «Кор-Стент», составила 66,7%, а по виду «КорАКШ» — 50,6%.

Независимо от того, к какой из категорий принадлежал пациент, проживающий на территории Томской области, — к городскому или сельскому населению, хирургическому лечению ИБС чаще подвергались лица в нетрудоспособном возрасте. Исключением являлись эндоваскулярные вмешательства, которые в 54,2% случаев были выполнены лицам трудоспособного возраста, проживающим в сельской местности (табл. 3).

Городская часть пациентов, проживающих на территории Томской области и прооперированных по виду «КорСтент», в первую очередь, представлена жителями Томска — 54,8%, Северска — 13,1%, Стрежевого — 3,9%, других городов Томской области (Асино, Кедровый, Кол-пашево) — 3,1%. Среди сельского населения лидирующую позицию занимали жители Томского района с долей 28,4%. Всего помощь была оказана жителям 16 районов Томской области (Первомайский, Зырянский, Парабельский, Тегульдетский и др.).

Представители городского населения Томской области, получившие ВМП по виду «КорАКШ», — жители Томска (44,1%), Северска (15,9%), Стрежевой (6,3%), дру-

Таблица 2

Структура занятости пациентов с диагнозом ИБС

|

Занятость населения |

«КорСтент» |

«КорАКШ» |

|

n (%) |

||

|

Военнослужащие |

5 (0,2) |

4 (0,2) |

|

Инвалиды |

151 (4,9) |

117 (5,5) |

|

Неработающие |

278 (9,0) |

194 (9,0) |

|

Пенсионеры |

1329 (43,2) |

1017 (47,3) |

|

Работающие |

1312 (42,7) |

818 (38,0) |

Таблица 3

Сегментирование пациентов с диагнозом ИБС, проживающих на территории Томской области

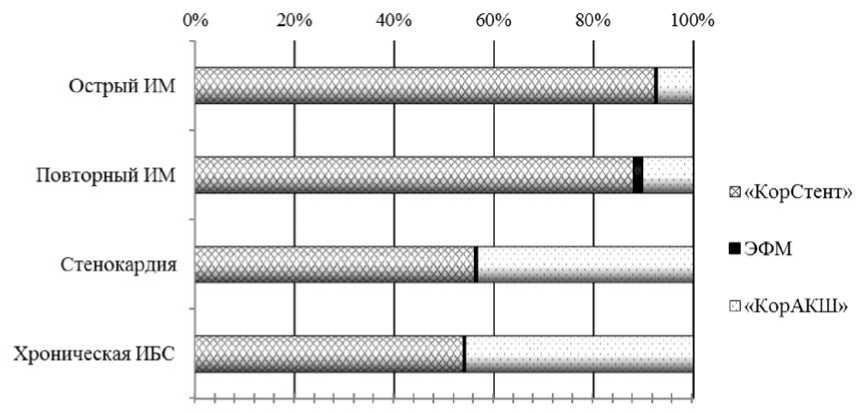

Анализ распространенности отдельных нозологических форм ИБС по виду «КорАКШ» показал, что у 55,3% прооперированных пациентов основным диагнозом при выписке из стационара была стенокардия. Хроническая ИБС отмечена у 42,9%, острый ИМ — у 1,3%, повторный ИМ — у 0,5% пациентов.

При оказании ВМП по виду «КорСтент» рейтинг распространенности отдельных нозологических форм ИБС во многом был схож с таковым при проведении кардиото-ракальных операций: стенокардия — 50,0%; хроническая ИБС — 35,2%; острый ИМ — 11,5%; повторный ИМ — 3,3%.

При изучении структуры заболеваемости у женской части пациентов выявлено, что чаще всего ВМП оказывали женщинам с диагнозом «Острый ИМ» — 32,8%. В то же время женщины с диагнозом хронической ИБС подвергались оперативному вмешательству всего в 20,6% случаев.

Результаты исследования указывают на то, что женщины чаще были прооперированы по виду «КорСтент» в сравнении с «КорАКШ».

В группе пациентов с ИБС, подвергшихся оперативным вмешательствам, установлены статистически значимые различия в уровне заболеваемости у мужчин и женщин, р <0,05 (критерий χ 2 Пирсона). Нозологическая форма заболевания, в свою очередь, существенно влияла на вид оказываемой ВМП, р <0,05 (критерий χ 2 Пирсона).

На рисунке 1 представлен вклад альтернативных видов хирургического лечения ИБС при различных нозологических формах заболевания.

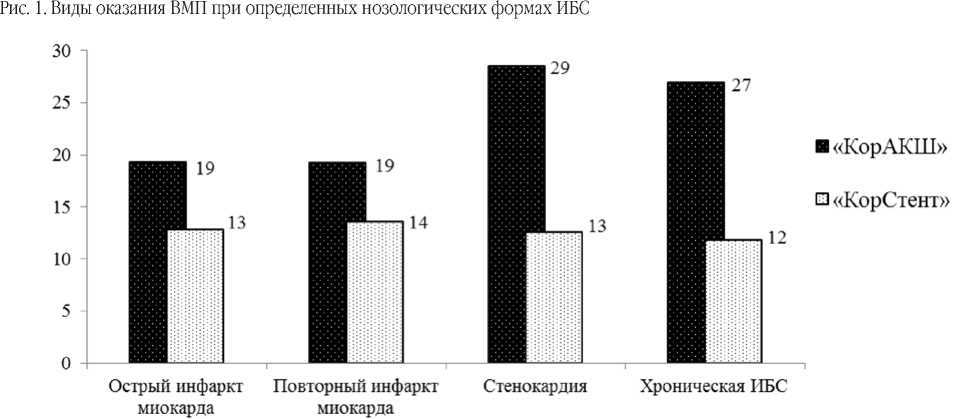

Длительность пребывания в стационаре пациентов при оказании ВМП по видам Перечня 14.00.001 и 14.00.002 ( n =5225) в среднем составила 19 (11; 24) койко-дней: «КорАКШ» — 28 (20; 33); «КорСтент» — 12 (8; 15). Следует отметить, что срок госпитализации при консервативном лечении ИБС в среднем был 13 койко-дней, что на 6 койко-дней меньше в сравнении с оперативным лечением. При расчете фактор-отклика длительности госпитализации от вида ВМП ( U -критерий Манна — Уитни, р <0,001) было выявлено, что пациенты, подвергнутые вмешательствам, значимо отличались по продолжительности пребывания в стационаре, а именно: пациенты по виду «КорАКШ» пребывали в клинике в среднем на 16 койко-дней дольше в сравнении с пациентами, прооперированными по виду «КорСтент».

Также необходимо отметить выявленные гендерные различия по длительности пребывания в стационаре в рамках одного вида ВМП — женщины, прооперирован- ные по виду «КорАКШ», находились на лечении в среднем 31 койко-день, что на 4 койко-дня больше, чем мужчины. При проведении вмешательств по виду «КорСтент» женщины пребывали в стационаре на 1 койко-день дольше (13 койко-дней) по сравнению с мужчинами. Различия были статистически значимы (U-критерий Манна — Уитни, р<0,001).

Средний срок пребывания пациентов в стационаре в зависимости от вида лечения отдельных нозологических форм ИБС представлен на рисунке 2.

Заключение

Пациент с ИБС, прооперированный в рамках оказания ВМП, — это чаще всего мужчина («КорАКШ» — 80%, «КорСтент» — 76%). При кардиоторакальном вмешательстве 50% пациентов мужского пола подвергались оперативному лечению в возрасте от 55 до 65 лет. Возраст половины пациентов при эндоваскулярном вмешательстве находился в интервале от 53 до 65 лет.

К нетрудоспособной категории населения относилось 44,3% пациентов по виду «КорАКШ», по виду «Кор-

Рис. 2. Продолжительность госпитализации пациентов с диагнозом ИБС

Стент» — 48,1%. Доля мужчин по каждому виду ВМП составляла 93,7 и 92,3% соответственно.

Работающая категория прооперированных пациентов по виду «КорАКШ» составила 38,0%, по виду «Кор-Стент» — 42,7%.

При проведении как эндоваскулярных, так и кардиото-ракальных вмешательств доминировали городские жители: по виду «КорАКШ» — 69,9%; по виду «КорСтент» — 74,8%.

Наиболее распространенным диагнозом среди нозологических форм ИБС являлась стенокардия: «Кор-АКШ» — 55,3%; «КорСтент» — 50,0%.

Наибольшая длительность госпитализации отмечена у женщин при проведении кардиоторакальных операций — в среднем 31 койко-день, наименьшая — у мужчин при проведении чреcкожного коронарного вмешательства (12 койко-дней).

Таким образом, выявленные различия позволили выделить две основные «модели» пациентов с радикальной хирургической коррекцией ИБС, которые могут быть в дальнейшем использованы при проведении клиникоэкономического анализа ВМП методом моделирования.

Список литературы Медико-демографический портрет пациента с ишемической болезнью сердца и оперативным вмешательством по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия"

- Белостоцкий А. В. Правовые основы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Менеджер здравоохранения. 2010; 7: 43-46.

- http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_16/Main.htm (дата обращения: 05.06.2017).

- Бойцова И. В., Пухальский А. Н. Эволюция отрасли высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия». Патология кровообращения и кардиохирургия. 2011; 1: 10-15.

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 25.11.2013): cправочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.03.2017).

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.04.2010 № 243н «Об организации оказания специализированной медицинской помощи»: справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.03.2017).

- Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Юрлов И. А., Ботнарь Ю. М. Анализ результатов оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия» в медицинских учреждениях Российской Федерации в 2012-2013 гг.». Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 2014; 2: 4-12.

- Mattioli A. V., Bonatti S., Zennaro M., Mattioli G. The relationship between personality, socio-economic factors, acute life stress and the development, spontaneous conversion and recurrences of acute lone atrial fibrillation. Europace. 2005; 7(3): 211-220.

- Yancy C. W., Fonarow G. C., Albert N. M., Curtis A. B., Stough W. G., Gheorghiade M., Heywood J. T., McBride M. L., Mehra M. R., O'Connor C. M., Reynolds D., Walsh M. N. Influence of patient age and sex on delivery of guideline-recommended heart failure care in the outpatient cardiology practice setting: fin dings from IMPROVE HF. Am. Heart J. 2009; 157(4): 754-762.

- Han Z., Chen Z., Lan R., Di W., Li X., Yu H., Ji W., Zhang X., Xu B., Xu W. Sex-specific mortality differences in heart failure patients with ischemia receiving cardiac resynchronization therapy. Ngo DT, ed. PLoS ONE. 2017; 12(7): e0180513.

- DOI: 10.1371/journal.pone.0180513

- Приказ Министерства здравоохранения от 10.12.2013 № 916н «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи»: справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.03.2017).

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2011 № 1690н «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи» (ред. 17.12.2012): справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.03.2017).

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1629н «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи»: справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 29.03.2017).