Медико-социальная оценка случаев с летальными исходами дорожно-транспортных травм на госпитальном этапе

Автор: Губайдуллин М.И.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 8 (267), 2012 года.

Бесплатный доступ

В ходе изучения отчетных документов по уровню травматизма за 2001-2009 годы было установлено, что в большинстве случаев с летальным исходом пациенты были представлены категорией «пешеход» (наблюдается тенденция к росту доли с каждым годом), что связано с увеличением мощности двигателя и скоростных качеств автомобиля на фоне низкой культуры поведения на дороге и водителей, и пешеходов. Большая часть погибших приходится на трудоспособный возраст, что наносит серьезный экономический ущерб государству. В структуре повреждений внутренних органов и непосредственных причин смерти лидируют тяжелые ушибы головного мозга, поэтому в первую очередь при поступлении травмированного в ДТП необходимо исключить опасные для жизни повреждения головы.

Летальный исход, дорожно-транспортная травма, травматизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147153074

IDR: 147153074

Текст научной статьи Медико-социальная оценка случаев с летальными исходами дорожно-транспортных травм на госпитальном этапе

Введение. Здоровье населения является одним из важнейших составляющих социальноэкономического развития государства, поэтому ухудшение показателей состояния здоровья расценивается как угроза национальной безопасности страны [2]. Уровень насильственной смертности, несмотря на тенденцию к снижению в последние 5 лет, на протяжении 10–20 лет устойчиво занимает 3 место в структуре причин смерти, в которой существенную роль выполняют дорожно-транспортные травмы, являющиеся ведущей причиной смертности лиц в возрасте до 45 лет [3, 5, 6, 8, 9].

В России самый высокий показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) из 43 стран, представители которых участвовали в Европейской конференции министров транспорта. ДТП сопровождаются причинением множественных и сочетанных травм с высокой летальностью, большим количеством осложнений, длительным лечением и первичной инвалидностью [1, 4, 7].

Поэтому изучение эпидемиологии последствий дорожно-транспортных травм в настоящее время не теряет актуальности и исследуется учеными самых разных специальностей.

Цель исследования: на основе медикосоциальной оценки случаев с летальными исходами дорожно-транспортных травм на госпитальном этапе разработать пути снижения уровня госпитальной летальности.

Материалы и методы. Исследование проведено на территории Челябинского городского округа с использованием учетно-отчетных документов по уровню травматизма за 2001–2009 годы, полученные из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области и областного управления

ГИБДД. Критерии выборки: проживание на территории города Челябинска, получение травмы в ДТП в 2001–2009 годах, оказание медицинской помощи в стационарах города Челябинска, смерть в больнице от травм. Для достижения поставленной цели методом сплошной выборки была выко-пирована 641 медицинская карта стационарного больного из стационаров города Челябинска. Изучение распространенности и медико-социальных особенностей дорожно-транспортного травматизма в городе Челябинске производилось на основании расчёта относительных и средних величин и их достоверности, достоверности различий (непараметрические методы), корреляционного анализа.

Результаты и обсуждение. В больницах г. Челябинска погиб 641 пострадавший в ДТП с 2001 по 2009 год, что составило 33,6 % от общего числа (n = 1907) погибших за 9 лет в результате автотравм, а летальность – 16,7 %. Из них у 462 (72,1 %) пациентов смерть наступила в течение первых 7 суток после ранений (летальность – 12,1 %), а в более поздние сроки – у 179 (27,9 %) человек (летальность – 4,7 %).

Из медицинских карт стационарного больного следует, что в 49,6 % случаев с летальным исходом пациенты были представлены категорией «пешеход» (табл. 1). В 20,7 % медицинских документов отсутствовала информация о принадлежности пациента к какой-либо категории участника дорожного движения в момент травмирования. Естественно, основным видом ДТП, причинившим смертельные травмы, следует признать «наезд на пешехода».

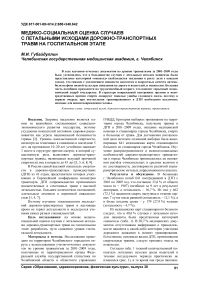

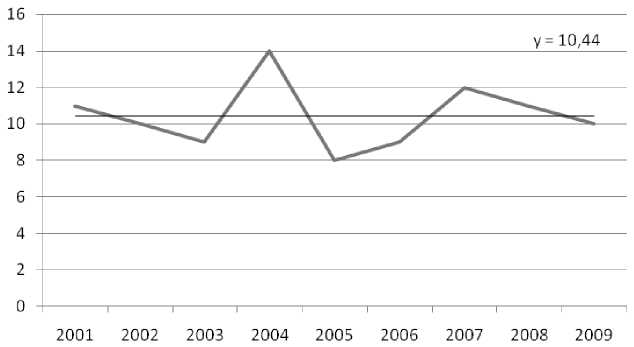

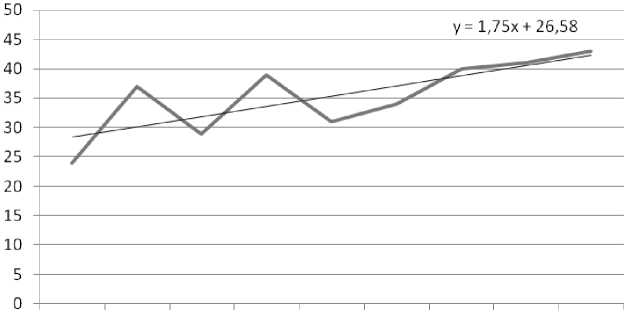

Согласно табл. 1 годовой количественный показатель летальных исходов среди водителей в течение исследуемого периода практически не изменялся (рис. 1), в то время как среди пассажи- ров в 2008–2009 годах наметилась тенденция к снижению (рис. 3). В отношении пациентов-пешеходов, напротив, с 2007 года прослеживается постепенный рост числа данного показателя. Абсолютный прирост количества погибших пешеходов за период с 2001 по 2009 год составил 14, относительный – 33,1 % (рис. 2). Выявленная диспропорция в динамике количества летальных исходов определена: для лиц, находящихся в салоне, постоянным совершенствованием их защиты, для пешеходов – увеличением мощности двигателя и скоростных качеств автомобиля на фоне низкой культуры поведения на дороге и водителей, и пешеходов.

Повозрастное распределение случаев с летальными исходами показало, что среди погибших пациентов с транспортными травмами преобладали лица в возрасте 31–70 лет, доля которых составила 73,9 % (табл. 2). В 72,4 % случаев погибшие пациенты были в возрасте моложе 60 лет.

Умершие на сроке до 7 суток включительно (далее «ранняя» смерть) были представлены лицами: у водителей в возрасте 21–50 лет (75,0 %); у пассажиров – 21–60 лет (59,8 %); у пешеходов – 31–70 лет и старше (81,0 %).

В числе умерших на сроке позже 7 суток (далее «поздняя» смерть) доминировали возрастные группы: у водителей – 41–70 лет (84,3 %), у пасса-

Таблица 1

Годы

Рис. 1. Количественное распределение водителей, погибших в ДТП за 2001–2009 гг.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Годы

Рис. 2. Количественное распределение пешеходов, погибших в ДТП за 2001–2009 гг.

Распределение погибших в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ) участников дорожного движения по годам (количество человек)

|

Участники |

Годы |

Всего |

|||||||||

|

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

абс. |

% |

|

|

Водители |

11 |

10 |

9 |

14 |

8 |

9 |

12 |

11 |

10 |

94 |

14,7 |

|

Пешеходы |

24 |

37 |

29 |

39 |

31 |

34 |

40 |

41 |

43 |

318 |

49,6 |

|

Пассажиры |

16 |

14 |

9 |

10 |

9 |

8 |

13 |

9 |

8 |

96 |

15,0 |

|

Неизвестно |

12 |

10 |

18 |

20 |

18 |

21 |

14 |

12 |

8 |

133 |

20,7 |

|

ИТОГО |

63 |

71 |

65 |

83 |

66 |

72 |

79 |

73 |

69 |

641 |

100,0 |

Таблица 2

Распределение по возрастным группам погибших в ЛПУ в зависимости от срока летального исхода, %

|

Срок летального исхода участников ДТП |

Возраст, лет |

Всего |

Показатель летальности |

|||||||||

|

07 |

8 16 |

17 20 |

21 30 |

31 40 |

41 50 |

51 60 |

61 70 |

> 70 |

||||

|

Водители |

* < 7 сут |

— |

0,3 |

0,9 |

1,8 |

2,9 |

2,5 |

0,7 |

0,5 |

— |

9,6 |

1,6 |

|

> 7 сут |

— |

— |

— |

0,3 |

0,5 |

1,2 |

1,4 |

1,6 |

0,1 |

5,1 |

0,9 |

|

|

Пассажиры |

< 7 сут |

0,1 |

0,4 |

0,8 |

1,6 |

1,5 |

2,0 |

1,4 |

1,1 |

0,3 |

9,2 |

1,5 |

|

> 7 сут |

— |

— |

0,3 |

0,3 |

0,5 |

0,6 |

1,5 |

1,8 |

0,8 |

5,8 |

1,0 |

|

|

Пешеходы |

< 7 сут |

0,2 |

1,0 |

2,8 |

3,2 |

6,1 |

6,9 |

8,1 |

7,2 |

2,3 |

37,8 |

6,3 |

|

> 7 сут |

— |

0,2 |

0,2 |

0,8 |

1,4 |

1,6 |

2,5 |

3,2 |

1,9 |

11,8 |

2,0 |

|

|

Не известно |

< 7 сут |

0,2 |

0,7 |

1,3 |

1,3 |

1,6 |

1,9 |

3,6 |

3,8 |

1,1 |

15,5 |

2,6 |

|

> 7 сут |

— |

0,1 |

0,2 |

0,2 |

0,5 |

1,1 |

1,2 |

1,5 |

0,4 |

5,2 |

0,9 |

|

|

ИТОГО: |

0,5 |

2,7 |

6,5 |

9,5 |

15,0 |

17,8 |

20,4 |

20,7 |

6,9 |

100 |

||

Смерть на сроке до 7 суток включительно.

Губайдуллин М.И.

Медико-социальная оценка случаев с летальными исходами дорожно-транспортных травм на госпитальном этапе

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Годы

Рис. 3. Количественное распределение пассажиров, погибших в ДТП за 2001–2009 гг.

жиров и пешеходов - 51-70 лет (70,7 % и 64,4 % соответственно).

Соотношение «ранней» и «поздней» смерти составило среди всех погибших в ЛПУ - 2,6:1; среди водителей - 1,9:1; пассажиров - 1,6:1; пешеходов - 3,2:1.

Показатель летальности как «ранней», так и «поздней» смерти существенно выше у пешеходов, что, бесспорно, вызвано тяжелой политравмой, нередко с повреждением трёх-четырёх и даже пяти анатомических областей. Преобладание тяжёлых травм, высоковероятно, обусловлено тем, что в момент нескольких ударных воздействий (удар бампером, падение на капот, падение на дорожное покрытие) тело пешехода остается незащищенным.

Высокий процент «ранней» смерти среди пострадавших в ДТП на дорогах города и особенно в числе пешеходов, свидетельствует о тяжести (по ISS 26-38 баллов) причиняемых травм, нивелирующих и квалифицированную, и специализированную медицинскую помощь.

Телесные повреждения в группе умерших «ранней» смертью, в основном, были множественными и/или сочетанными, среди которых домини- ровали: либо открытые и закрытые черепно-мозговые травмы в виде ушиба головного мозга тяжелой степени, переломов костей черепа с объемными подоболочечными кровоизлияниями (63,5 %); либо травмы органов груди (тяжелые ушибы или ранения легких, сердца или крупных сосудов) (29,7 %); либо травмы живота (тяжелые ушибы или ранения печени, селезенки, брыжейки, поджелудочной железы или кишечника) (25,1 %). Кроме того, в структуре травм фигурировали в различных сочетаниях: переломы позвоночника с повреждением спинного мозга (16,2 %); переломы костей таза с травмой мочеполовых органов (19,7 %); переломы костей верхних конечностей (20,6 %) и нижних конечностей (39,8 %).

В структуре непосредственных причин «ранней» смерти пострадавших в ДТП отмечены шок тяжёлой степени (19,3 %), острая массивная кровопотеря (14,7 %), тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) (10,7 %), пневмония (8,2 %), острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность (16,9 %), ДВС синдром (6,1 %), отек и дислокация головного мозга (7,9 %). В 16,2 % случаев в историях болезни отсутствовали записи, дифференцирующие первоначальные и непосредствен- ные причины смерти, а также информация, необходимая (достаточная) для самостоятельного определения непосредственной причины смерти.

Непосредственные причины «поздней» смерти были представлены бронхопневмонией (24,1 %), перитонитом (6,4 %), тромбоэмболией легочной артерии (26,6 %), менингоэнцефалитами (4,4 %), сепсисом (8,5 %), желудочно-кишечным кровотечением (2,2 %), декомпенсированной сердечнососудистой (7,9 %) и дыхательной (5,2 %) недостаточностью. В 14,5 % случаях непосредственная причина смерти не установлена, так как в медицинских картах стационарного больного отсутствовали необходимые сведения.

Относительно непосредственных причин смерти следует отметить ряд особенностей, так двусторонняя гнойная пневмония наблюдалась преимущественно в случаях с тяжелыми черепномозговыми травмами; среди лиц, умерших по причине тромбоэмболией легочной артерии, превалировали возрастные группы 51–60, 61–70 лет и старше, развитию данного осложнения предшествовали чаще множественные переломы, особенно в проксимальном отделе и диафизе бедренной кости.

В историях болезни большинства погибших «ранней» смертью отсутствовали сведения о наличии у пострадавшего каких-либо соматических заболеваний, что, высоковероятно, обусловлено тяжестью состояния при поступлении в стационар и, естественно, коротким сроком лечения.

Таким образом, летальность на сроке до 7 суток после травмы почти втрое выше, чем в более поздние сроки пребывания в стационаре. Среди умерших половину составили пешеходы, что является следствием причинения им тяжелых и опасных для жизни травм.

Число летальных исходов среди пешеходов с 2007 года имеет тенденцию к росту, а среди водителей и пассажиров – к снижению с 2008 года. В 72,4 % случаев погибшие находились в возрасте моложе 60 лет.

В группе погибших позже 7 суток после травмы, превалировали лица в возрасте от 51 года и старше, что высоковероятно, связано с негативным влиянием возраста и сопутствующей патологии на течение тяжелой травмы.

Выводы

-

1. В большинстве случаев летальные исходы наблюдались среди пациентов, представленных категорией «пешеход» (наблюдается тенденция к росту доли с каждым годом), что высоковероятно, детерминировано увеличением мощности двигателя и скоростных качеств автомобиля на фоне низкой культуры поведения на дороге и водителей, и пешеходов.

-

2. Большая часть погибших приходится на трудоспособный возраст, что наносит серьезный экономический ущерб государству.

-

3. В структуре повреждений внутренних органов и непосредственных причин смерти лидируют тяжелые ушибы головного мозга. Поэтому в первую очередь при поступлении травмированного в ДТП необходимо исключить опасные для жизни повреждения головы.

Список литературы Медико-социальная оценка случаев с летальными исходами дорожно-транспортных травм на госпитальном этапе

- Багненко, С.Ф. Принципы организации медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП/С.Ф. Багненко, В.В. Стожаров,

- A.Г. Мирошниченко//Скорая медицинская помощь. -2007. -№ 2. -С. 3-

- Вялков, А.И. Проблемы здоровья населения РФ в период реформы здравоохранения/А.И. Вялков//Главврач. -2005. -С. 12-19.

- Динамика уровня и структуры смертности населения России по основным классам причин смерти за период с 1985 по 1995 г. (Аналит. обзор официальных данных Госкомстата России и Минздрава РФ)/В.И. Харченко, Ю.П. Лисицын,

- О.Б. Иофина и др.//Терапевтический архив. -1998. -№ 12. -С. 54-61

- Клевно, В.А. Анализ тупой сочетанной травмы (по данным Алтайского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы за 2000 год)/

- B.А. Клевно, А.С. Новоселов, Р.В. Кононов//Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики. -Новосибирск: Ассоциация «Судебные медики Сибири». -2001. -Вып. 6. -С. 136-141.

- Мыльникова, Л.А. Актуальность профилактики травматизма в Российской Федерации. Возможные решения/Л.А. Мыльникова//Скорая медицинская помощь. -2008. -№ 2. -С. 4-7

- Пиголкин, Ю.И. Структура смертности в России/Ю.И. Пиголкин, Ю.В. Сидорович//Актуальные вопросы судебно-медицинской науки и практики: материалы межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. 75-летию судебно-мед. службы Кировской обл.: сб. науч. тр./под ред. В.В. Колкутина, А.Е. Мальцева, И.В. Шешунова. -Киров, 2010. -С. 64-67.

- Соколов, В.А. Множественные и сочетанные травмы: практ. рук. для врачей-травматологов/В.А. Соколов. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -512 с.

- Стародубов, В.И. Дорожно-транспортная смертность от автомобильных аварий и наездов на пешеходов в Российской Федерации/В.И. Стародубов,

- В.Н. Боровков//Социальные аспекты здоровья населения -2010. -№ 2 (14). -http://vestnik.mednet.ru>

- Тесленко, В.Р. Медицинские и социальноэкономические проблемы травм, отравлений, внешних причин заболеваемости и смертности населения крупного промышленного региона в современных условиях: автореф. дис.... канд. мед. наук/В.Р. Тесленко. -Оренбург, 2000. -44 с.