Медные гребни из фондов Тобольского музея-заповедника

Автор: Балюнов Игорь Валерьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются три медных гребня из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, относящихся к позднему Средневековью и Новому времени. Особенность исследования состоит в том, что подобные вещи в Западной Сибири встречаются редко. Данные изделия имеют заметные отличия по форме, размерам, рядности зубцов, орнаментации. Отдельно указаны обстоятельства поступлений гребней в фонды музея. Описан каждый предмет, выполнены уточнения по датировке и культурно-исторической принадлежности. Сопоставление всех материалов позволяет прийти к выводу о том, что медные гребни изготавливались на основе более ранних прототипов, выполняемых из других материалов, легче поддающихся обработке, - прежде всего, из кости. Нельзя сказать, что металлические расчески могли быть созданы местными мастерами, поэтому предварительно их следует отнести к категории привозных вещей. Некоторые признаки указывают на то, что представленные экземпляры являются производными от древнерусских образцов и, кроме того, могли использоваться в ритуально-обрядовой практике.

Сибирь, музей, гребень, аналогии, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/147219627

IDR: 147219627 | УДК: 903.2

Текст научной статьи Медные гребни из фондов Тобольского музея-заповедника

Медный гребень – сравнительно редкая археологическая находка на территории Западной Сибири, малочисленны такие экспонаты и в этнографических собраниях. Для иллюстрации этого тезиса можно привести результаты диссертационного исследования Ю. К. Сергеевой «Гребни Западной Сибири эпохи бронзы – Средневековья (по археологическим источникам)», где было учтено 155 гребней, из которых только 5 – металлические [2012. С. 10]. Специализированных обобщающих работ, посвященных этим изделиям, тоже немного. Следует отметить публикации Н. Б. Крыласовой [2007], изучавшей преимущественно средневековые материалы Приуралья, и О. А. Кондратьевой [2011] об истории гребней Древней Руси –

России IX–XIX вв. На их примере видно, что практически каждое металлическое изделие уникально, и рассматривать его в отрыве от контекста (т. е. отдельно Средневековье и Новое время или отдельно археологические находки и этнографические коллекции) нецелесообразно. Эти обстоятельства являются определяющими при формировании источниковой базы, цели и задач настоящего исследования.

Цель публикации – введение в научный оборот небольшой коллекции медных гребней (3 экз.), хранящейся в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, относящихся к позднему Средневековью и Новому времени. С учетом того, что подобные предметы на территории Си- бири единичны и обладают некоторой уникальностью: форма, размер, рядность зубцов, орнаментация, отдельно указываются обстоятельства поступлений в музейные фонды, дается описание каждого, и далее с учетом всей информации (преимущественно на основе историко-сравнительного метода) уточняются датировка и культурно-историческая принадлежность.

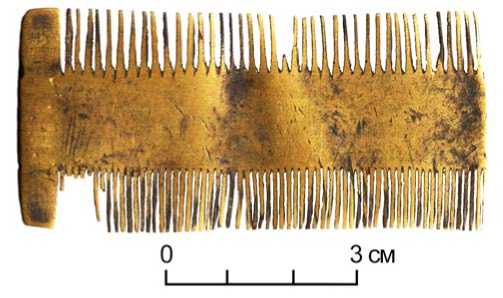

Первый гребень обнаружен во время полевых работ 2007 г., когда археологическим отрядом Тобольского музея-заповедника под руководством А. А. Адамова проводились исследования столицы Сибирского ханства – средневекового городища Искер [Адамов, 2015. С. 14]. В результате в небольшом раскопе на западной оконечности памятника был собран разного рода подъемный материал, в составе которого особо отмечается небольшой медный гребень (хранится в фондах ТИАМЗ, № ТМ-2 4737/35).

Гребень выполнен из металлической пластины толщиной около 0,1 см, имеет форму, близкую к прямоугольной (рис. 1). Высота изделия составляет 3,4 см, ширина – чуть менее 4,5 см. Гребень односторонний, в нижней части имеет ряд из 22 зубьев, многие из которых утрачены или деформированы. Высота ряда около 1,2 см. На поверхности гребня видно процарапанную линию, которая, очевидно, служила ориентиром для пропиливания зубьев, хотя заметно, что верхние края ряда получились неровными. В спинке изделия по краям пластины находятся три округлых выреза (один вверху и два по бокам), благодаря чему образовано фигурное навершие, напоминающее по форме две конские головы, обращенные в разные стороны. Одна из поверхностей гребня украшена орнаментом, который обычно име- нуется циркульным (образован элементами, состоящими из точки, находящейся в центре круга), но в данном случае украшение выполнено в технике чеканки. Элементы орнамента расположены в три неровных ряда. Этот признак и некоторая неровность краев изделия, а также его внешний облик в целом говорят о сравнительно небрежном изготовлении гребня. И, насколько можно судить по визуально определимым признакам, найденный предмет был не отлит в форме, а именно вырезан из медной пластины.

Городище Искер в научной литературе ассоциируется, прежде всего, с историей Сибирского ханства, столицей которого оно являлось, однако анализ археологического материала показывает, что на памятнике несколько раз происходила смена населения. По этой причине следует осторожно подходить к определению культурной и хронологической принадлежности некоторых находок. В частности, согласно В. А. Могиль-никову, на этом месте в раннем и развитом Средневековье находилось угорское поселение, связанное, скорее всего, с южной группой хантов, а в XIV–XV вв. – ставка сибирских ханов, которая без боя была взята в 80-е гг. XVI в. казаками Ермака [2004]. Эту точку зрения, с небольшими оговорками, разделяют тобольские археологи, исследовавшие городище на протяжении последних нескольких лет [Адамов, Балюнов, 2011]. А. П. Зыков, не отрицая факт недолгого пребывания в Искере казачьей дружины, считает, что никаких ранних «дотатарских» культурных напластований памятник не содержит [2012. С. 151].

Уточнить культурную и хронологическую принадлежность интересующей нас находки позволяют опубликованные аналоги,

происходящие из раскопок археологических памятников на территории Западной Сибири.

Подобного внешнего облика гребень известен из материалов Томского Приобья. При археологических исследованиях позднесредневекового Козюлинского могильника в кургане 43 было обнаружено два детских погребения со значительным количеством сопроводительного инвентаря: жетоны, серьги, бронзовые пуговицы, бронзовый колокольчик с железным язычком, бисер, бронзовые колечки, оловянные пластинки, одна серебряная монета [Плетнева, 1990. С. 61]. Кроме этих вещей, у плечевой кости одного из погребенных с правой стороны найден бронзовый гребень [Там же. Рис. 46, 20 ]. Согласно приведенному в публикации описанию, козюлинская находка имеет размеры 4,5 × 3,7 см, высота зубьев 0,8 см. Спинка гребня выполнена таким образом, что двумя вырезами образованы парные выступы, похожие на головки фигурок, обращенные в разные стороны, а в середине округлым вырезом создано сквозное отверстие [Там же. С. 98]. Поверхность изделия покрыта циркульным орнаментом без соблюдения рядности. Козюлинский могильник датируется XVI–XVII вв., и, по мнению автора исследований, полученный при раскопках материал свидетельствует о том, что в погребальном обряде отразились новые явления в жизни местного населения, а именно торгово-денежные отношения с Русским государством [Там же. С. 121].

Аналогичный гребень был обнаружен при раскопках городища Частухинский Урий в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области. Час-тухинская находка несколько крупнее ис-керской (5,6 × 4,3 см) и более плотно покрыта циркульным орнаментом. Еще одним отличием в орнаментации является элемент, напоминающий «шагающую» гребенку, выполненный в два ряда [Семенова, 2005. С. 61. Рис. 42, 2 ]. По мнению автора исследований, в городище проживали юганские ханты, но в период 1596–1616 гг. городок был взят штурмом русскими казаками. Гребень обнаружен возле котлована 3, который по найденным русским монетам надежно датируется концом XVI – XVII в. [Там же. С. 9, 96].

Близкий по форме гребень найден в Ман-газее [Визгалов, Пархимович, 2008. C. 97].

Размеры находки 4,5 × 4,0 см, ее поверхность практически полностью украшена циркульным орнаментом [Там же. Рис. 161, 12 ]. По форме изделие повторяет контуры козюлинской находки. Первый русский город в сибирском Заполярье существовал достаточно короткий срок – с 1601 по 1671 г., и здесь атрибуция находки не вызывает особых вопросов. Кроме того, на памятнике обнаружено еще три похожих костяных гребня со спинками, увенчанными двумя стилизованными головами коньков, которые в этом исполнении более натуральны [Там же. Рис. 161, 8 , 11 , 13 ]. В материалах Манга-зеи это не единственный «коньковый» сюжет – известны фигурки коней, сделанные из дерева [Там же. Рис. 173, 1 – 4 ], которые, по мнению авторов исследований, выполняли функцию магических прикладов, помещаемых в основание печи [Там же. C. 127– 128]. Одна из фигурок, как и гребни этого типа, двуглавая [Там же. Рис. 173, 1 ].

При всей «похожести» приведенные аналоги имеют некоторые отличия по размерам и орнаментации, что могло объясняться существовавшей технологией производства. Притом козюлинский и мангазейский экземпляры выполнены таким образом, что между голов «коньков» находится отверстие, которое вполне могло служить для подвешивания гребня, например, при ношении на поясе.

Известные по опубликованным сибирским материалам гребни позволяют датировать изделия такого вида сравнительно узким периодом – вторая половина XVI – XVII в. С учетом специфики каждого памятника можно достаточно уверенно утверждать, что такие расчески были изготовлены русскими мастерами. Это подкрепляется тем фактом, что аналогичные изделия неизвестны на указанной территории в период, предшествующий началу русского освоения, хотя образ коня в украшениях и имел место в культуре аборигенного населения.

Подобные гребни в опубликованных материалах Европейской России обнаружить не удалось, но еще одним, хотя и не самым надежным, источником являются материалы, опубликованные на сайтах так называемых «поисковиков», где представлено значительное количество похожих изделий. Для этих предметов также характерны стилизованное изображение двух голов коньков и циркульный орнамент, иногда «шагаю- щая» гребенка. Датировку и местонахождение таких находок часто установить невозможно, но, судя по всему, их русское происхождение и принадлежность к периоду позднего Средневековья находит дополнительное обоснование.

Возвращаясь к искерскому гребню, отметим, что на городище и ранее в значительном количестве обнаруживались вещи явно русского происхождения. Например, на рисунках тобольского художника М. С. Знаменского, который занимался любительской археологией в XIX в., есть изображения шахматной фигурки, пулелейки, фрагменты стволов пищалей, наконечники ружейных шомполов 1. Аналогичные находки присутствуют в коллекциях из раскопок В. Н. Пиг-натти 1915 г., А. П. Зыкова 1988–1993 гг. [Пигнатти, 1915. С. 27. Табл. III, IV; Зыков, 2012. С. 151]. Особо примечательны результаты работ А. А. Адамова, проведенные в последние годы на Искере, где собрана внушительная коллекция свинцовых пуль и серебряных копеек времен Ивана Грозного. Значительное количество последних, а также наличие на некоторых экземплярах отверстий для подвешивания в качестве украшений (что характерно для женского костюма сибирских татар), привело автора к выводу о том, что монеты имели широкое распространение у местного населения задолго до прихода дружины Ермака. Следовательно, «московские» монеты участвовали в денежном обращении Сибирского ханства, а вместе с тем за Урал в большом количестве могли проникать и русские товары [Адамов, 2015. C. 15]. Таким образом, найденный на Искере гребень, может являться как предметом русского импорта, так и вещью, принадлежавшей участнику похода Ермака.

Гребень, обнаруженный на Козюлинском могильнике, позволяет предположить, что образ, представленный в предмете, был близок и понятен коренному сибирскому населению. Для иллюстрации этого тезиса следует обратиться к публикациям, анализирующим разновременной материал, полученный на внушительной территории. В работе О. А. Кондратьевой прямых аналогий с описанными выше сибирскими гребнями нет, но наблюдается значительное количество зооморф- ных изделий с коньковыми головами, обращенными в разные стороны [2011. С. 14– 21]. Насколько можно судить, этот образ является одним из наиболее распространенных в декоре средневековых изделий. Внешне заметное сходство обнаруживают предметы, относящиеся к IX–X вв. [Крыласова, 2007. Рис. 3, 1]. По мнению Н. Б. Крыласовой, парные изображения конских голов появились в Предуралье еще в раннем железном веке. Этот сюжет быстро распространился у народов Урала и Западной Сибири, но, видимо, не в зооморфных гребнях [Сергеева, 2012. С. 18]. Они с территории Среднего Предуралья вместе с финно-угорским населением попали на земли Северо-Западной Руси и начали пользоваться там некоторой популярностью [Крыласова, 2007. С. 79]. Как отмечает О. А. Кондратьева, подобные изделия не встречаются на территории юга Восточной Европы, но характерны для северо-восточных и северо-западных областей Древней Руси [2011. С. 22–23]. Однако этот сюжет при всей своей известности не был устойчив во все времена. Зооморфные гребни с парными конскими головами имеют распространение не только среди древностей IX–X вв., они спорадически встречаются в XIII–XIV и XVII–XVIII вв., а для XIX столетия характерно мощное проникновение в бытовую народную культуру зооморфных коньковых изделий [Там же. С. 36–37]. При этом отмечается некоторое постоянство в использовании данного образа на Севере Руси [Гончарова, 2000. С. 51–52], откуда, как принято считать, происходят многие переселенцы за Урал.

С определенными оговорками можно сказать, что описанные сибирские гребни принадлежат к «промежуточным» находкам, характеризующим переход от средневековых «коньковых» гребней к их наследникам Нового времени. Как показывают исследования О. А. Мурашко и Н. А. Кренке, гребни с парными конскими головами на территории Западной Сибири встречаются также и в XIX в. [2001. С. 47. Рис. 97, 1], но эти экземпляры вряд ли стоит считать напрямую производными от описанных нами предметов XVI–XVII вв. Поздние гребни по ряду признаков практически тождественны предметам, опубликованным О. А. Кондратьевой [2011. Рис. 13, 1–3]. По мнению автора, наиболее надежная их датировка – XIX в. (для иных датировок пока нет твердых основа- ний), они происходят с территории Северной России, где такие расчески входили в состав мужского костюма и носились у пояса [Там же. С. 35–36]. Эти факты позволяют сделать аргументированное предположение, что в XVI–XIX вв. было два «потока» проникновения русских металлических коньковых гребней в Западную Сибирь: первая в XVI–XVII в., вторая ближе к XIX столетию. И в обоих случаях, они, очевидно, использовались не только русским, но и аборигенным населением.

Второй медный гребень из фондов Тобольского музея-заповедника хранится в коллекции «Русская этнография» (№ ТМ-8449), хотя происхождение он имеет вполне «археологическое» (рис. 2). Как обозначено в учетной документации, находка была сделана на пашне под д. Дубровкой Каргалин-ской волости и поступила в дар музею в 1898 г. от неизвестного лица. Следует отметить, что указанная волость до 1917 г. находилась на территории Тарского уезда Тобольской губернии, однако в документах административного учета д. Дубровка там не значится, а есть д. Поддубровна. Этот факт, возможно, указывает на ошибку при записи и, в свою очередь, несколько снижает достоверность местонахождения.

Гребень имеет форму, близкую к прямоугольной, его высота составляет 3 см, ширина – 6,3 см, толщина – 0,2 см. В нижней части изделия находится ряд зубьев (22 зубца, один примерно на треть обломан). Высота ряда около 1,3 см. Углы спинки округлые, ее верхняя линия почти прямая, с незначительным изгибом вверх, что с некоторой долей условности позволяет назвать гребень «горбатым». В центре спинки проделано сквозное отверстие диаметром 0,7 см.

С обеих сторон гребень зеркально покрыт циркульным орнаментом – круги с точками в центре попарно расположены по направлению условных параллельных косых линий, по восемь кругов с каждой стороны. Пластина изготовлена литьем, зубцы и отверстие – вырезаны, причем сделано это было не очень аккуратно. По следам наложения хорошо видно, что орнамент наносился уже после того, как зубцы были сформированы.

Предварительно, при оформлении гребня в коллекцию, он был датирован XVIII столетием. Такая датировка представляется убедительной. Согласно исследованиям А. Р. Артемьева, однорядные гребни с относительно невысокой спинкой входят в употребление только в XVIII в., что подтверждается материалами археологических памятников Сибири [2005. С. 261]. К такому же выводу приходит О. А. Кондратьева, сопоставляя расчески XII–XVII и XVIII–XIX вв. [2011. С. 135–191]. Похожий костяной гребень найден при археологических исследованиях усадебного комплекса в Тобольске, который по слою и сопутствующему материалу надежно датируется XVIII столетием [Данилов, 2010. С. 82. Рис. 4, 5 ]. Для тобольской находки также характерна неширокая, чуть скругленная спинка, покрытая циркульным орнаментом. Стоит обратить внимание на время поступления предмета в музей – конец XIX в. Очевидно, сдающий и принимающий оценивали данный предмет уже как некую «древность».

Исходя из многократно звучащего в научной литературе тезиса о сакральной и ритуальной функции гребня в традиционной культуре рассмотрим семантику, зашифрованную в форме и орнаментации предмета.

Рис. 2 . Медный гребень из Каргалинской волости (ТИАМЗ, № ТМ-8449)

Рис. 3 . Медный гребень из фондов ТИАМЗ (№ НВ-6649)

Некоторыми элементами (циркульный орнамент, сквозное отверстие для подвешивания) описанный экземпляр близок к северорусским гребням, носимым на поясах в качестве оберегов [Кондратьева, 2011. С. 35. Рис. 14, 2 ; 15].

По известным в научной литературе интерпретациям циркульный орнамент устойчиво определяется как солярные знаки, изображение небесных светил, Солнца, звезд и т. п. [Кондратьева, 2011. С. 31; Гончарова, 2000. С. 54]. Спинка гребня, в данном случае несколько скругленная – «горбатая», вероятно, символизирует небесный свод. Зубья определяются как дождь или солнечные лучи, и в целом все элементы могут выступать как символы плодородия [Крыласова, 2007. С. 78]. С одной стороны, такая трактовка позволяет пофантазировать на тему сельскохозяйственных обрядов русского населения в Западной Сибири – возможно, предмет выступал как магический заклад. Напомним, что гребень был найден на пашне, а с учетом идеальной сохранности и размеров непросто поверить, что его легко потеряли. С другой стороны, следует признать, что языческие элементы, которые присутствуют в контексте, вряд ли воспринимались в период Нового времени буквально, очевидно, что они отражали некую традицию, суть которой не вполне осознавалась.

Третий гребень поступил в фонды музея уже в наши дни (№ НВ-6649) (рис. 3). По устным сообщениям, данный предмет был привезен в Сибирь из Центральной России, предварительно датирован XIX в. Изделие имеет прямоугольную форму 8,0 × 3,5 × 0,15 см. Один из боков утрачен, также обломаны и некоторые зубья. Гребень двурядный, высота рядов примерно одинаковая и составляет около 1,3 см. Плотность расположения зубьев на каждой из сторон разная: на одной – частая, на другой – более редкая. Зубцы прорезаны достаточно грубо. Аналогичные изделия имели настолько широкое распространение на территории сначала Древней Руси, а потом Сибири [Мурашко, Кренке, 2001. Рис. 97, 4–6; Артемьев, 2005. С. 260–261; Визгалов, Пархимович, 2008. C. 97. Рис. 161, 1–3, 5–7, 10; Данилов, 2010. Рис. 4, 6; Кондратьева, 2011. Рис. 41, 7–14], что бессмысленно заниматься перечислением всех сходных по форме археологических находок. Отметим лишь, что в большинстве своем известные по публикациям изделия выполнены из кости и рога, а кроме того, прямоугольные двурядные гребни не имели распространения в Сибири до появления здесь русского населения.

Сопоставление трех описанных предметов позволяет прийти к заключению о том, что медные гребни, хранящиеся в фондах Тобольского музея-заповедника, изготавливались на основе более ранних прототипов, выполненных из материалов, которые лучше поддаются обработке, – прежде всего, из кости. В настоящее время нет оснований говорить о том, что металлические расчески могли быть созданы местными мастерами, поэтому предварительно их следует отнести к категории привозных вещей. Некоторые признаки указывают на то, что представленные экземпляры являются производными от древнерусских образцов, а кроме того, могли использоваться в ритуально-обрядовой практике.

Список литературы Медные гребни из фондов Тобольского музея-заповедника

- Адамов А. А. Новые данные о денежном обращении в Сибирском Юрте//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 12-1 (62). С. 13-16.

- Адамов А. А., Балюнов И. В. Археологические исследования на Ярковском городище//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2011. Т. 17. С. 124-126.

- Артемьев А. Р. О типологии и хронологии некоторых бытовых предметов XVII-XVIII вв.//Культура русских в археологических исследованиях. Омск, 2005. С. 260-267

- Визгалов Г. П., Пархимович С. Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001-2004 гг.). Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2008. 296 с.

- Гончарова Л. Н. Металл в народном искусстве Русского Севера. М.: ГИМ, 2000. 96 с.

- Данилов П. Г. Новые материалы к истории домостроения первой половины XVIII в. в Тобольске//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2010. № 2 (13). С. 79-84.

- Зыков А. П. Археологические исследования городища Искер//Уральский исторический вестник. 2012. № 3 (36). С. 145-153.

- Кондратьева О. А. Гребни IX-XIX вв. вбыту, обрядах, фольклоре, ремесле и художественном творчестве Древней Руси -России. Археологические и этнографические очерки. СПб., 2011. 242 с.

- Крыласова Н. Б. Зооморфные роговые гребни в материальной культуре Севера Восточной Европы//Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. № 1. С. 73-80.

- Могильников В. А. О времени заселения городища Искер//Тобольский хронограф. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2004. Вып. 4. С. 113-119.

- Мурашко О. А., Кренке Н. А. Культура аборигенов Обдорского Севера в XIX веке. По археолого-этнографическим коллекциям Музея антропологии МГУ. М.: Наука, 2001. 155 с.

- Плетнева Л. М. Томское Приобье в позднем Средневековье (по археологическим источникам). Томск, 1990. 134 с.

- Пигнатти В. Н. Искер//Ежегодник Тобольского губернского музея. Тобольск, 1915. Вып. 25. С. 2-28.

- Семенова В. И. Поселение и могильник Частухинский Урий. Новосибирск: Наука, 2005. 164 с.

- Сергеева К. С. Гребни Западной Сибири эпохи бронзы -средневековья (по археологическим источникам): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2012. 23 с.