Механическая функция правого желудочка у детей первого года жизни с тетрадой Фалло

Автор: Суханов Сергей Германович, Орехова Екатерина Николаевна, Синельников Юрий Семенович, Суханов Михаил Сергеевич

Журнал: Патология кровообращения и кардиохирургия @journal-meshalkin

Рубрика: Врожденные пороки сердца

Статья в выпуске: 3 т.19, 2015 года.

Бесплатный доступ

Введение Функция правого желудочка (ПЖ) у пациентов с тетрадой Фалло (ТФ) во многом определяет результаты хирургической коррекции порока. Цель Оценка механической функции ПЖ с помощью векторного анализа скорости движения эндокарда у больных с тетрадой Фалло первого года жизни. Материал Обследовано 25 пациентов с ТФ в возрасте 3,9±3,0 мес. Группу сравнения составили 20 здоровых детей. и методы Проводилась оценка векторного анализа продольной деформации (S) и скорости деформации (SR) ПЖ. S ПЖ была снижена у пациентов с ТФ по сравнению со здоровыми детьми (-11,7±4,1 против -32,1±3,9%, р-1, р-1, р

Тетрада фалло, правый желудочек, продольная деформация, скорость деформации

Короткий адрес: https://sciup.org/142140682

IDR: 142140682 | УДК: 616.12-007-053.1-053.2-07

Текст научной статьи Механическая функция правого желудочка у детей первого года жизни с тетрадой Фалло

Функция правого желудочка (ПЖ) у пациентов с тетрадой Фалло (ТФ) во многом определяет результаты хирургической коррекции порока.

Цель

Оценка механической функции ПЖ с помощью векторного анализа скорости движения эндокарда у больных с тетрадой Фалло первого года жизни.

Материал и методы

Обследовано 25 пациентов с ТФ в возрасте 3,9±3,0 мес. Группу сравнения составили 20 здоровых детей. Проводилась оценка векторного анализа продольной деформации (S) и скорости деформации (SR) ПЖ. S ПЖ была снижена у пациентов с ТФ по сравнению со здоровыми детьми (–11,7±4,1 против –32,1±3,9%, р<0,05). SR была также значимо снижена у больных с ТФ (–1,4±0,6 против –3,0±0,6%, р<0,05). У пациентов с ТФ S ПЖ была меньше левого (–11,7±4,1 против –15±5,0%, р<0,05). Значительно сниженной была также SR ПЖ как в раннюю диастолу у пациентов с ТФ (1,5±0,54 против 3,2±0,53 с-1, р<0,05), так и позднюю (0,5±0,5 против 1,6±0,5 с-1, р<0,05).

Результаты

Выявлена корреляция градиентов на клапане легочной артерии и S ПЖ (Rs = 0,89 и 0,8), обратная корреляция систолической SR и диаметра ствола и ветвей легочной артерии (Rs = –0,81, –0,79). Механическое ремоделирование правого желудочка у больных с тетрадой Фалло проявляется снижением показателей глобальных и региональных значений систолической и диастолической продольной деформации.

Выводы

Систолическое механическое ремоделирование правого желудочка у детей первого года жизни с ТФ представлено значительным снижением скорости глобальной продольной систолической деформации правого желудочка и деформации, уменьшающимися пропорционально степени обструкции путей оттока из правого желудочка. Диастолическое механическое ремоделирование правого желудочка проявляется выраженным нарушением релаксации в виде монофазности наполнения в раннюю и позднюю диастолу.

Тетрада Фалло • Правый желудочек • Продольная деформация • Скорость деформации

Функция правого желудочка (ПЖ) у пациентов с тетрадой Фалло (ТФ) во многом определяет непосредственные и отдаленные результаты хирургической коррекции порока [1]. Анатомия, геометрия и функция ПЖ, особенно у пациентов первого года жизни, сложны для конвенциональной эхокардиографической (ЭхоКГ) оценки [2]. Традиционные измерения линейных и объемных показателей ПЖ – конечный систолический объем (КСО), конечный диастолический объем (КДО), фракция выброса (ФВ) – не предоставляют исчерпывающего количественного описа- ния процессов его ремоделирования [3]. Продольная деформация (S) и скорость деформации (SR) рассматриваются как основные показатели механической функции желудочков. Немногочисленные работы посвящены изучению особенностей механического ремоделирования ПЖ у больных с ТФ после радикальной коррекции или паллиативных вмешательств [4]. Большинство показателей, использующихся для идентификации механической функции ПЖ (скорость (Vel), деформация и скорость деформации), основаны на допплеровской визуализации тканей, которая зависит от

Таблица 1 Основные показатели традиционной двухмерной ЭхоКГ-оценки (М±SD)

Цель исследования – оценка механической функции правого желудочка с помощью векторного анализа скорости движения эндокарда у больных с тетрадой Фалло первого года жизни.

Материал и методы

Обследовано 25 пациентов с ТФ в возрасте 3,9±3,0 мес. (1–11 мес.), массой тела 4,9±1,6 кг, площадью поверхности тела (ППТ) 0,29±0,09 м2, из них 14 мальчиков (56%) госпитализированы в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Пермь) для радикальной коррекции порока за период с 2012 по 2014 г. Родители пациентов подписали информированное согласие, исследование одобрил этический комитет учреждения. Группу сравнения составили 20 сопоставимых по возрасту (3,3±3,0 мес.), массе тела (5,1±1,8 кг) и ППТ (0,3±0,08 м2) здоровых детей. Состояние пациентов с ТФ, включенных в исследование, оценено как средней степени тяжести, у 13 больных (52%) отмечались одышечно-циано-тические приступы, перкутанная сатурация кислорода составила 85±6,3% (от 70 до 93), уровень гемоглобина – 134±17,8 г/л, частота сердечных сокращений – 139±13 в мин. Из исследования исключены пациенты, требовавшие респираторной и кардиотонической поддержки до операции, с крайними формами ТФ, сопутствующими заболеваниями, нарушением проводимости (с полной блокадой правой ножки пучка Гиса).

Пациентам выполняли комплекс клинических, лабораторных и инструментальных исследований (ЭКГ, общий и биохимический анализы крови, оценка показателей гемостаза, рентгенография органов грудной клетки, Эх-оКГ, мультиспиральная компьютерная томография или ангиокардиография для детальной морфометрической оценки выходного тракта ПЖ (ВТПЖ), клапана легочной артерии (КЛА), ствола и ветвей ЛА). У всех пациен-

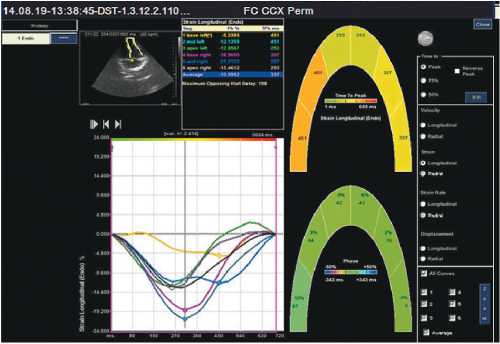

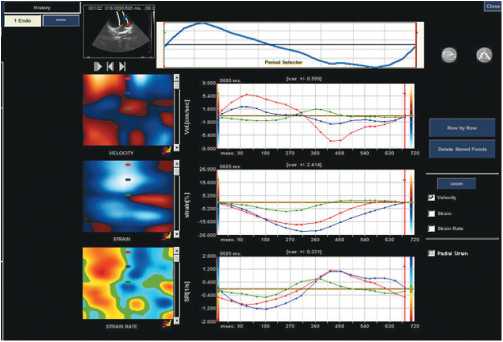

б

Оценка механической функции ПЖ с использованием векторного анализа скорости движения эндокарда: а – глобальный показатель систолической деформации ПЖ в четырехкамерной проекции, рассчитывается офлайн автоматически после ручной трассировки границы эндокарда. Данные представлены в виде посегментарных (6 сегментов в таблице) и глобальных значений, а также графически; б – оценка региональных показателей по выбранным пользователем точкам. Демонстрация в виде изогнутого М-режима, графиков скорости продольного смещения, деформации и скорости деформации боковых сегментов ПЖ на базальном, медиальном и апикальном уровнях тов с ТФ отмечена декстрапозиция аорты, в 24 случаях (96%) подаортальный и в 1 случае (4%) подартериальный дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), гипертрофия инфундибулярного отдела ПЖ, умеренная (56%) и выраженная (44%) обструкция путей оттока от ПЖ. Коллатеральный легочный кровоток в 7 случаях (28%) был представлен большими аортолегочными коллатералями, у 9 пациентов (36%)функционирующим открытым артериальным протоком, межпредсердное сообщение обнаружено у 12 пациентов (48%). Для изучения функции ПЖ выполняли ЭхоКГ на аппарате Аcuson S 2000 (Siemens Medical Systems, Mountain View, CA, USA). Данные традиционных двухмерных ЭхоКГ-показателей представлены в табл. 1. Для оценки геометрии и функции ПЖ измеряли: линейные размеры ПЖ в диастолу (мм), толщину свободной стенки ПЖ в диастолу (мм), ФВ ПЖ (метод Simpson, %), Tei индекс ПЖ (отношение суммы времени изово- люмического расслабления и изоволюмического сокращения ко времени выброса; используется как показатель систолической функции и возрастает по мере увеличения массы желудочка), систолическую экскурсию фиброзного кольца трикуспидального клапана (ФК ТК) методом Kaul (см/с). Помимо конвенциональных показателей, оценивали векторный анализ S и SR ПЖ из позиций 4 и 2 камер на основе динамической оценки двухмерного ЭхоКГ серошкального изображения с использованием патентованной технологии speckle tracking Syngo VVI. В любой момент сердечного цикла проводили ручную трассировку внутреннего контура ПЖ (эндокарда), отступая 1 мм от латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана, начиная от боковой стенки ПЖ и заканчивая на 1 мм ниже уровня ТК на перегородочном уровне у здоровых, на уровне окончания сигнала в МЖП в В-режиме – у пациентов с ТФ в проекции 4 и 2 камер

Таблица 2 ЭхоКГ-характеристики глобальной механической функции ПЖ у обследованных пациентов с ТФ и здоровых детей первого года жизни ( M±SD)

|

Показатель |

Пациенты с ТФ, Группа здоровых, n = 25 n = 20 Р |

|

Sys S ПЖ, % Sys S ЛЖ, % Sys SR ПЖ, с-1 ED SR ПЖ, с-1 LD SR ПЖ, с-1 |

–11,7±4,1 –32,1±3,9 0,00000* –15,0±5,0 –30±3,5 0,00000* –1,4±0,6 –3,0±0,6 0,00000* 0,9±0,3 3,2±0,5 0,00000* 0,7±0,4 1,62±0,5 0,00000* |

Sys S – систолическая деформация; Sys SR – скорость систолической деформации; ED SR – скорость ранней диастолической деформации; LD SR – скорость поздней диастолической деформации. * р<0,05 – достоверность различий между пациентами с ТФ и здоровыми детьми

Таблица 3 ЭхоКГ-характеристики локальной механической функции ПЖ у обследованных пациентов с ТФ и здоровых детей первого года жизни

|

Стенка |

Уровень |

Sys S, % ТФ |

Sys SR, c-1 здоровые ТФ |

здоровые |

Dias S, % ТФ |

здоровые |

ED SR, c-1 ТФ |

здоровые |

LD SR, c-1 ТФ |

здоровые |

|

Б |

–11,0±4,0 |

–36,0±8,5* –1,5±1,0 |

–3,4±0,8* |

13,0±5,0 |

46,0±11,0* |

1,2±0,3 |

3,0±0,9* |

1,1±0,2 |

1,7±0,6* |

|

|

Боковая |

С |

–7,0±4,0 |

–35,5±8,0* –0,9±1,1 |

–2,4±0,8* |

9,0±4,1 |

30,0±7,3* |

0,8±0,3 |

2,4±0,8* |

0,7±0,2 |

1,2±0,4* |

|

А |

–6,7±5,0 |

–38,5±8,0* –0,8±0,9 |

–3,6±0,7* |

6,0±2,1 |

26,0±6,8* |

0,7±0,1 |

2,6±1,0* |

0,6±0,08 |

1,3±0,5* |

|

|

Б |

– |

–33,0±9,0 – |

–3,0±0,8 |

– |

34,4±6,3 |

– |

3,5±0,9 |

– |

1,5±0,3 |

|

|

МЖП |

С |

–10,0±3,5 |

–30,5±7,0* –1,2±1,1 |

–2,7±0,7* |

12,0±5,9 |

28,0±7,5* |

1,6±0,8 |

2,4±0,5* |

1,3±0,4 |

1,6±0,4* |

|

А |

–9,0±3,5 |

–35±8,0* –1,1±0,9 |

–2,5±0,7* |

10,0±5 |

32,0±7,1* |

1,3±0,2 |

2,6±0,4* |

0,9±0,3 |

1,8±0,5* |

Б – базальный уровень, С – средний уровень, А – апикальный уровень; Sys S – систолическая деформация; Sys SR – систолическая скорость деформации; Dias S – диастолическая деформация; ED SR – ранняя диастолическая скорость деформации; LD SR – поздняя диастолическая скорость деформации. * р<0,05 – достоверность различий между пациентами с ТФ и здоровыми детьми

(длинная ось приточного тракта ПЖ) [7]. Для характеристики локальной продольной S и SR выбирали три точки на эндокарде свободной стенки ПЖ и межжелудочковой перегородки в позиции четырех камер на базальном, медиальном и апикальном уровнях, результаты оценивали в режиме постобработки. Данные получали в фазу систолы ПЖ, ранней и поздней диастолы ( рисунок ). Для оценки глобальных показателей деформации левого (ЛЖ) и правого желудочков полученные параметры из двух-, четырехкамерных проекций были усреднены.

Статистический анализ

Статистический анализ материала проведен при помощи пакета программ Statistica 8.0. Для описания количественных признаков использовали значения среднего (М) и стандартного отклонения (SD). Оценку статистической достоверности различий (р) между группами проводили с использованием параметрических методов (при нормальном распределении признака) – двухвыборочного t-критерия Стьюдента для сравнений средних (M±SD). Различия показателей считали достоверными при уровне значимости р<0,05. Зависимость между изучаемыми количественными признаками определяли с помощью коэффициента линейной корреляции Спирмена (Rs).

Результаты

Систолическая функция обоих желудочков соответствовала нормам и достоверно не различалась у пациентов с ТФ и здоровых обследованных: ФВ ЛЖ 72,7±3,7 и 74,5±4%, р = 0,1; ФВ ПЖ 67,1±3,4 и 68,5±2,9%, р = 0,09 [5]. Систолическая экскурсия кольца ТК также достоверно не различалась у больных с ТФ и здоровых детей: 22,5±4,2 и 23,3±3,4 см/с, р = 0,6. Индекс Tei у больных с ТФ был достоверно выше по сравнению со здоровыми обследован- ными (0,64±0,1 против 0,28±0,03, р = 0,0000). Выявлена прямая корреляционная связь индекса Tei и толщины миокарда ПЖ у пациентов с ТФ (Rs = 0,74).

У обследованных здоровых детей первого года жизни показатели систолического и диастолического S и SR сопоставимы с нормальными значениями, полученными другими исследователями, и значительно отличались от таковых у детей первого года жизни с ТФ [5]. Показатель глобальной систолической продольной деформации ПЖ достоверно снижен у пациентов с ТФ по сравнению со здоровыми детьми (–1,7±4,1 против –32,1±3,9%, р = 0,0000). Скорость систолической деформации была также значимо снижена у больных с ТФ (–1,4±0,6 против –3,0±0,6%, р = 0,00000). Кроме того, отмечено снижение систолического продольного стрейна не только правого, но и левого желудочка у больных с ТФ (S ЛЖ –15±5%, S ПЖ –11,7±4,1%), что обусловлено шунтированием крови через ДМЖП слева направо и возможной функциональной гиповолемией ЛЖ. Известно, что в норме продольная деформация правого желудочка больше левого [6]. Преобладание показателей систолической деформации ПЖ над левым продемонстрировано в группе обследованных здоровых детей до года (S ЛЖ –30±3,5%, S ПЖ –32±3,9%). У пациентов с ТФ деформация ПЖ, как показано выше, меньше, чем у левого, что обусловлено степенью выраженности исходного механического ремоделирования желудочков. Значительно сниженной была также скорость продольной деформации ПЖ как в раннюю диастолу у пациентов с ТФ (1,5±0,54 против 3,2±0,53 с-1, р = 0,0000), так и в позднюю диастолу (0,5±0,5 против 1,6±0,5 с-1, р = 0,0000) (табл. 2).

Выявлена корреляция пикового и среднего градиентов на КЛА и глобальной систолической продольной деформации ПЖ (Rs = 0,89 и 0,8): чем более выражена обструкция путей оттока из ПЖ, тем более низкие значения глобального продольного систолического стрейна. Обнаружена сильная прямая корреляционная связь между индексом Теi и значениями глобальной продольной систолической S и SR (Rs = 0,8 и 0,77), что свидетельствует в пользу наличия систолической дисфункции ПЖ. Показатели скорости систолической деформации обратно коррелировали с диаметром ствола и ветвей ЛА (Rs = –0,81, –0,79).

При посегментарной оценке ПЖ обнаружено снижение S и SR на всех уровнях в систолу, раннюю и позднюю диастолу, что подтверждает наличие систолической и диастолической механической дисфункции ПЖ (табл. 3). У здоровых детей показатели систолической деформации и скорости деформации увеличивались от базальных сегментов боковой стенки ПЖ (S –35,7±8,5%, SR –3,4±0,8 с-1) к апикальным (S –37,7±7,6%, SR –3,6±0,7 с-1), тогда как у больных с ТФ (исходно более низкие по сравнению с нормальными) показатели деформации и скорости деформации снижались от базальных сегментов (S –11,1±3,9%, SR –1,5±1 с-1) к верхушечным (S –6,7±5,5%, SR –0,8±0,9 с-1). Кроме того, значения сегментарного стрейна и скорости стрейна боковой стенки ПЖ у здоровых детей были выше аналогичных значений межжелудочковой перегородки со стороны ПЖ: S базальный боковая стенка –35,7±8,5%, S медиальный боковая стенка –35,5±8,1%, S апикальный боковая стенка –37,7±7,6%; SR базальный боковая стенка –3,4±0,8 с-1, SR медиальный боковая стенка –2,4±0,8 с-1, SR апикальный боковая стенка –2,6±0,7 с-1; S базальный МЖП –33,1±8,8%, S медиальный МЖП –30,5±7,3%, S апикальный МЖП –35,2±7,7%; SR базальный МЖП –3,0±0,8 с-1, SR медиальный МЖП –2,7±0,7 с-1, SR апикальный МЖП –2,5±0,7 с-1. У пациентов с ТФ систолические показатели S и SR боковой стенки на медиальном и апикальном уровнях были ниже, чем в противоположных сегментах межжелудочковой перегородки: S базальный боковая стенка –11,1±3,9%, S медиальный боковая стенка –7,4±4,2%, S апикальный боковая стенка –6,7±5,5%; SR базальный боковая стенка –1,5±1 с-1, SR медиальный боковая стенка –0,9±1,1 с-1, SR апикальный боковая стенка –0,8±0,9 с-1; S медиальный МЖП –10±3,5%, S апикальный МЖП –8,7±3,5%; SR медиальный МЖП –1,2±1,1 с-1, SR апикальный МЖП –1,1±0,9 с-1. Таким образом, посегментарная способность продольно ориентированных волокон к систолической деформации (то есть к укорочению) и скорость деформации у детей первого года жизни с ТФ значительно снижена. Данные о продольной систолической деформации апикальных сегментов боковой стенки ПЖ свидетельствуют о том, что часть волокон в момент систолы либо не укорачивается, либо, наоборот, удлиняется (полученный диапа- зон значений стрейна от –16 до 3,9). Диастолические параметры деформации и скорости деформации были также существенно нарушены у пациентов с ТФ. Диастолическая деформация у больных с ТФ была снижена во всех сегментах боковой стенки ПЖ, что является маркером нарушенного комплаенса и повышенного давления наполнения (S базальный сегмент 13,0±5,0%, S медиальный 9,0±4,1%, S апикальный 6,0±2,1% у пациентов с ТФ против S базальный 46,0±11,0%, S медиальный 30,0±7,3%, S апикальный 26,0±6,8% у здоровых, для всех межгрупповых сравнений р<0,05), и МЖП (S медиальный 12,0±5,9%, S апикальный 10,0±5,0% у пациентов с ТФ против S базальный 34,4±6,3%, S медиальный 28,0±7,5%, S апикальный 32,0±7,1% у здоровых, р<0,05). Значительно была угнетена скорость продольной деформации в раннюю диастолу ПЖ, в связи с чем показатели SR во время ранней и поздней диастолы были практически одинаковы: ранняя диастола – SR базальный 1,2±0,3 с-1, SR медиальный 0,8±0,3 с-1, SR апикальный 0,7±0,1 с-1; поздняя диастола – SR базальный 1,1±0,2 с-1, SR медиальный 0,7±0,3 с-1, SR апикальный 0,6±0,1 с-1, р>0,05 для всех соответствующих измерений). Региональная неоднородность SR у больных с ТФ проявилась и в том, что скорость деформации перегородки на медиальном и апикальном уровнях была выше, чем в аналогичных сегментах боковой стенки. Полученные данные свидетельствуют о выраженном нарушении релаксационной способности и податливости ПЖ у детей с тетрадой Фалло.

Обсуждение

К настоящему времени отсутствует не только доказательная база по оценке систолической и диастолической деформации миокарда ПЖ у больных с ТФ, но и общепризнанные нормативные показатели, в связи с чем актуально накопление фактических данных о значениях S и SR в систолу, раннюю и позднюю диастолу. Учитывая морфологические особенности строения ПЖ (продольные волокна доминируют в свободной стенке ПЖ), исследование именно продольного S и SR (не радиального или циркулярного) является приемлемым для изучения процессов механического ремоделирования ПЖ [7]. Ряд исследователей, изучавших показатели тканевой допплер-эхокардиографии левого и правого желудочков у детей первого года жизни с ТФ, считают, что систолическая функция миокарда правого желудочка не изменена до операции, но значительно снижается после радикальной коррекции порока [1]. Однако полученные нами данные небольшой группы пациентов совпадают с результатами Solarz D.E. и соавт., продемонстрировавшими достовер- ные различия в значениях S и SR как в систолу, так и диастолу у больных с ТФ по сравнению со здоровыми детьми [8]. Выявленная механическая дисфункция ПЖ у пациентов с ТФ первых месяцев жизни, вероятно, связана с тем, что малодифференцированные, по данным гистоморфо-метрического анализа, кардиомиоциты гипертрофируются пропорционально степени обструкции путей оттока из ПЖ [9]. Однако они функционально неполноценны, что подтверждается хорошо развитым гранулярным эндоплазматическим ретикулумом и аппаратом Гольджи, наличием непараллельных миофибрилл, множественными вставочными дисками, скоплением мелких митохондрий в сочетании с зонами сборки новых миофибрилл [10]. Сохраняющаяся гипоксемия у новорожденных с ТФ сопровождается торможением развития белоксинтезирующих структур, роста, дифференцировки кардиомиоцитов ПЖ и активацией ультраструктурной перестройки гипертрофированных кардиомиоцитов с постепенной утратой специализированных структур.

Таким образом, продолжающееся в онтогенезе ремоделирование ПЖ у детей первых месяцев жизни с ТФ ассоциируется с нарушением показателей механической функции ПЖ. Для оценки диастолических свойств ПЖ у детей первого года жизни традиционные показатели релаксации не подходят, так как на фоне высокой частоты сердечных сокращений ранний и поздний пики сливаются [11]. Значения скорости стрейна в раннюю и позднюю диастолу отражают наполнение ПЖ. Выявленные нами нарушения скорости деформации в диастолическую фазу ПЖ свидетельствуют о выраженном нарушении процессов активной релаксации значительно гипертрофированного желудочка, работающего в условиях постоянной перегрузки давлением. Значения диастолической скорости деформации в фазу ранней и поздней диастолы сопоставимы, что подтверждает значительно повышенную диастолическую жесткость ПЖ. Таким образом, у обследованных нами пациентов с ТФ монофазное наполнение ПЖ, который становится ненаполняемым и функционирует как кондуит между правым предсердием и стенозированным отточным трактом, не способным принимать кровь под низким давлением. Часто описываемые в литературе осложнения после радикальной коррекции ТФ ассоциированы с правожелудочковой дисфункцией и, как предполагают исследователи, возникают в связи с повреждением инфундибулярного отдела ПЖ, появлением пульмональной регургитации [2, 12]. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что признаки систолической и диастолической дисфункции у пациентов с ТФ имеются исходно, только традиционные способы оценки функции ПЖ не способны их идентифицировать. Все перечисленные признаки механического ремоделирования являются дополнительными критериями в пользу раннего хирургического вмешательства и тщательности выбора способа коррекции, так как сократительная способность миокарда у пациентов с ТФ исходно скомпрометирована.

Заключение

-

1) У пациентов с ТФ изменены показатели механической функции обоих желудочков.

-

2) Механическое ремоделирование ПЖ у больных с ТФ проявляется снижением показателей как глобальных, так и региональных значений систолической и диастолической деформации.

-

3) Систолическое механическое ремоделирование ПЖ у детей первого года жизни с ТФ представлено значительным снижением скорости глобальной продольной систолической деформации ПЖ и деформации, уменьшающимися пропорционально степени обструкции путей оттока из ПЖ.

-

4) Диастолическое механическое ремоделирование ПЖ у детей первого года жизни с ТФ проявляется выраженным нарушением релаксации в виде монофазности наполнения в раннюю и позднюю диастолу.

Список литературы Механическая функция правого желудочка у детей первого года жизни с тетрадой Фалло

- Барышникова И.Ю., Плахова В.В., Купряшов А.А., Зеленикин М.А. Функциональное состояние миокарда желудочков у детей раннего возраста с тетрадой Фалло до и после радикальной коррекции порока//Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева «Сердечно-сосудистые заболевания». 2010. Т. 11. № 6. С. 242.

- Morales D.L., Zafar F., Frazer C.D. Right ventricular infundibulum sparing (RVIS) tetralogy of fallot repair: a review of over 300 patients//Ann. Surg. 2009. Vol. 250. № 4. P. 611-617.

- Di Salvo G., Pacileo G., Rea A. et al. Quantitative evaluation of regional myocardial function using strain and strain rate imaging: normal values in pediatric age//Ital. Heart J. Suppl. 2005. Vol. 6 № 7. P. 420-426.

- Weidemann F., Eyskens B., Mertens L. et. al. Quantification of regional right and left ventricular function by ultrasonic strain rate and strain indexes after surgical repair of tetralogy of Fallot//Am. J. Cardiol. 2002. Vol. 90. № 2. P. 133-138.

- Kutty S., Deatsman S.L., Nugent M.L., et al. Assessment of regional right ventricular velocities, strain, and displacement in normal children using velocity vector imaging//Echocardiography. 2008. Vol. 25. № 3. P. 294-307.

- Алехин М.Н. Ультразвуковые методы оценки деформации миокарда и их клиническое значение. М., 2012. 88 с.

- Tazar J., Alvarez M.S. Quantification of Right Ventricular Function in Pulmonary Hypertension//Rev. Fed. Arg. Cardiol. 2012. Vol. 41. № 2. P. 89-95.

- Solarz D.E., Witt S.A., Glascock B.J. et. al. T.R. Right ventricular strain rate and strain analysis in patients with repaired tetralogy of Fallot: possible interventricular septal compensation//J. Am. Soc. Echocardiogr. 2004. Vol. 17. № 4. P. 338-344.

- Kuruvilla S., Balakrishnan K.R., Parvathy U. Right ventricular myocardium in Fallot’s tetralogy: a light microscopic, morphometric and ultrastructural study//Images Paediatr. Cardiol. 2004. Vol. 6. № 4. P. 1-30.

- Егорова И.Ф., Серов Р.А., Ильин В.Н., Шарыкин А.С. Морфофункциональный анализ состояния кардиомиоцитов правового желудочка у больных тетрадой Фалло//Арх. патол. 2001. № 4. С. 8-13.

- Mertens L.L., Friedberg M.K. Imaging the right ventricle-current state of the art//Nat. Rev. Cardiol. 2010. Vol. 7. P. 551-563.

- Бокерия Л.А., Сокольская Н.О. Эхокардиографическая оценка функции миокарда у больных с врожденными пороками сердца в раннем послеоперационном периоде. М., 2004. 77 с.