Механическая прочность фиксации имплантатов передней крестообразной связки

Автор: Богатов В.Б., Лычагин А.В., Дрогин А.Р., Чекулаев Е.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (81) т.22, 2018 года.

Бесплатный доступ

Разрывы передней крестообразной связки являются самым распространенным повреждением среди изолированных травм связочных структур коленного сустава, которое требует раннего оперативного вмешательства, особенно у молодых трудоспособных пациентов. Существует большое количество способов восстановления передней крестообразной связки, при которых формируют каналы в бедренной и большеберцовой костях, а трансплантат фиксируют при помощи канюлированных интерферентных винтов. Особый интерес представляют операции, когда в качестве трансплантата используются синтетические протезы на основе полиэтилентетрафталата. Задачей данного исследования явилось изучение жёсткости фиксации имплантата передней крестообразной связки при различных видах его фиксации интерферентными винтами. На примерах экспериментальной модели «имплантат - кость» было показано, что применение искусственных протезов передней крестообразной связки на основе полиэтилентетрафталата позволяет достичь изначальной жёсткости фиксации, которая даст возможность ранней полной нагрузки на коленный сустав. Наибольшей прочностью обладает система, когда имплантат фиксирован четырьмя интерферентными винтами. При фиксации имплантата двумя интерферентными винтами происходит его проскальзывание в большеберцовом канале, что несёт потенциальную опасность для больного в случае начала ранней реабилитации.

Коленный сустав, артроскопия, пластика передней крестообразной связки, синтетические имплантаты

Короткий адрес: https://sciup.org/146282103

IDR: 146282103 | УДК: 616.314.26-06:616.742.7-008.1-037 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2018.3.09

Текст научной статьи Механическая прочность фиксации имплантатов передней крестообразной связки

Разрывы передней крестообразной связки – достаточно частое повреждение коленного сустава. Одно из недавних исследований показало, что повреждения передней крестообразной связки составляют до 80% от всех разрывов связок [5]. К тому же эта связка при полных повреждениях не обладает способностью к регенерации в силу анатомических особенностей, в виду чего требуется её хирургическое восстановление [10, 15]. Реконструкция передней крестообразной связки обусловлена необходимостью восстановления стабильности сустава и

Богатов Виктор Борисович, д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, Москва

Лычагин Алексей Владимирович, д.м.н., заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, Москва

Дрогин Андрей Роальдович, к.м.н., доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, Москва

Чекулаев Евгений Александрович, д.м.н., Саратов снижением риска развития деформирующего остеоартроза [2, 4]. Существующие несколько видов трансплантатов для восстановления повреждённой передней крестообразной связки можно объединить в три группы: аутотрансплантаты, аллотрансплантаты и синтетические имплантаты. На сегодняшний день в клинической практике наибольшее распространение получили аутотрансплантаты из связки надколенника и сухожилия полусухожильной мышцы [8]. Считается, что аутотрансплантаты за счёт прорастания в них коллагеновых волокон впоследствии образуют мощный рубец, который берет на себя функцию повреждённой передней крестообразной связки [13]. Тем не менее аутотрансплантаты имеют и ряд недостатков, в первую очередь связанных с болезненностью в области их забора, более длительным периодом реабилитации для реваскуляризации и перестройки трансплантата, до 12 месяцев [14, 17]. Аллотрансплантаты обладают значительным риском отторжения, а также возможностью заражения больного вирусной инфекцией, к тому же они требуют еще более длительного периода реабилитации [3, 4].

Синтетические имплантаты впервые стали широко применяться в 80-х годах прошлого столетия, сразу обозначив ряд преимуществ, которыми не обладали аутотрансплантаты: отсутствие необходимости в заборе аутоткани, меньший период реабилитации, а также обеспечивали большую прочность [6, 11, 12]. Первые типы синтетических имплантатов (в нашей стране – лавсан) имели достаточно высокий процент неудачных результатов, связанных с длительным синовитом, а также разрывом имплантата [16]. За последние два десятилетия химия полимеров сделала большой шаг вперёд и практическому здравоохранению были предложены новые типы имплантатов. Одним из таких имплантатов (или протезов передней крестообразной связки) является система LARS ( Ligament Advanced Repair System ). Протезы LARS – это небиодеградируемые имплантаты, состоящие из волокон полимера, – полиэтилентетрафталата. В отличие от своих зарубежных аналогов, которые в своей внутрисуставной части имеют пучок параллельных волокон, закрученных под 90º, «Дона», выпускаемая отечественным производителем, полностью погружена в оплётку циркулярных волокон [1, 9]. Независимо от этого, и тот и другой имплантат выступают в роли скаффолда для формирования рубца на месте повреждённой связки. Это позволяет избежать вышеописанных рисков, связанных с использованием ранее выпускавшихся имплантатов на основе тканых материалов [12, 16]. Лабораторные данные in vitro показали, что LARS прорастает фибробластными и остеобластными клетками человека в течение 6 месяцев [11, 16]. В клинической практике мы наблюдали полное прорастание «Дона» уже через год после операции, что было подтверждено гистологическими анализом [1]. Полученные данные повлияли на необходимость модификации хирургической тактики при использовании синтетических протезов передней крестообразной связки. Если при использовании аутотрансплантатов удаляются остатки повреждённой передней крестообразной связки, то при постановке «Дона» этого делать не следует, так как обрывки синовиальной оболочки будут способствовать «заселению» клеток на волокна имплантата [16]. Таким образом, сокращается время постановки имплантата из полиэтилентетрафталата по сравнению с аутотканями, при этом снижается травматичность самой операции.

Другим преимуществом синтетических протезов является их физическая прочность по сравнению с аутотканями. После их имплантации не требуется столь длительного периода реабилитации, и в связи с этим появился термин «больной встал и пошёл» [11]. Однако технология постановки имплантатов обнаружила ряд недостатков, связанных с особенностью их фиксации интерферентными винтами в метафизах бедренной и большеберцовой кости [1, 7, 8]. К тому же возможность ранней нагрузки у пациентов требует повышенной степени фиксации имплантата, чтобы избежать его проскальзывания между интерферентным винтом и стенкой костного канала. Для решения задач была выполнена данная экспериментальная работа.

Цель

Определить в эксперименте прочность фиксации имплантата передней крестообразной связки при различных способах его фиксации.

Материалы и методы

Работа выполнялась на базе лабораторий Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского.

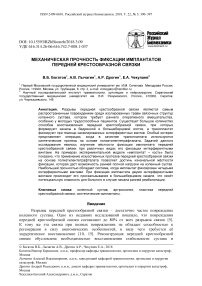

В качестве экспериментальных образцов использовались коленные суставы (12 штук) свиней массой от 60 до 80 кг, что соответствует человеку средней массы тела. Суставы очищали от окружающих мягких тканей в том числе капсулы. Удаляли коллатеральные связки и заднюю крестообразную. Полностью пересекали переднюю крестообразную, имитируя таким образом ее полный разрыв. При помощи семимиллиметрового сверла выполняли костные туннели в метафизах бедренной и большеберцовой кости под углом 35º во фронтальной плоскости, 45–55º в сагиттальной плоскости на бедре и 0º на бедре при согнутом коленном суставе под углом 110º. Место выхода костного туннеля в полости коленного сустава соответствовало остаткам пересечённой передней крестообразной связки и на бедре – соответственно тоже. Таким образом, на препарате коленного сустава свиньи мы воссоздали аналог транстибиальной пластики передней крестообразной связки у человека. В качестве имплантата использовали имплантат «Дона», который применяется в клинической практике (рис. 1). Имплантаты были безвозмездно предоставлены компанией «Деост».

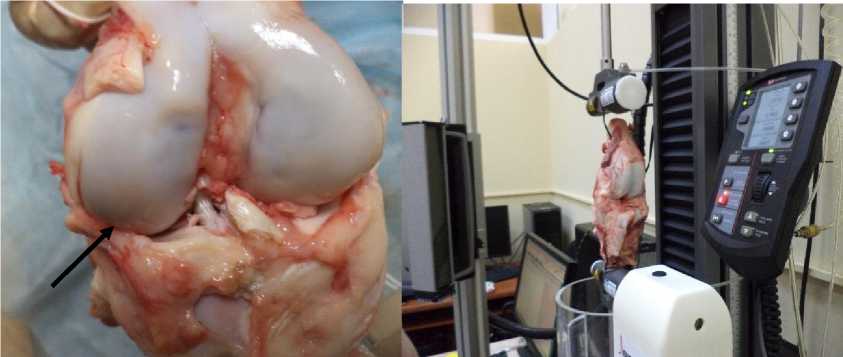

Препараты «сустав – имплантат» были разделены на 4 группы. В первую группу вошли образцы, где имплантат фиксировали двумя интерферентными винтами. Один в большеберцовой кости ретроградно, а второй в бедренной антеградно. Во вторую группу включили образцы, где имплантат фиксировали аналогичным способом, но дополнительно был просверлен ещё один семимиллиметровый канал в бедренной кости горизонтально во фронтальной плоскости, куда вводили хвостовую выступающую часть имплантата и дополнительно фиксировали еще одним интерферентным винтом.

В третьей группе были образцы, где аналогичным способом производилась фиксация имплантата, только вместо бедренной кости канал и дополнительный винт вводились в большеберцовую кость.

Четвёртая группа: для фиксации имплантата использовалась комбинация всех трёх вышеперечисленных способов. Таким образом, имплантат проводился в четырёх каналах горизонтальный и косой в бедренной и аналогичные два в большеберцовой кости. При этом его фиксацию выполняли четырьмя интерферентными винтами (рис. 2).

Для сравнительного анализа был использован один образец, где пересечение передней крестообразной связки не производили и имплантат не устанавливали. Этот образец условно служил «нормой» для сравнительной оценки.

Все образцы тестировали на устройстве в режиме дистракции с постепенно нарастающей нагрузкой. При этом фиксировали следующие параметры: время дистракции, с, перемещение бедренной кости по отношению к большеберцовой, мм, нагрузка на имплантат, Н, и напряжение при растяжении, МПа. Результаты документировали с применением разработочных карт. Статистическая обработка полученных данных выполнялась в программе Statistica .

Рис. 1. Препарат «сустав – имплантат» и его тестирование (стрелкой показан имплантат)

а б в г

Рис. 2. Схема фиксации имплантата в исследуемых образцах: а – группа 1; б – группа 2; в – группа 3; г – группа 4

Результаты

Стоит отметить, что ни в одном случае в момент приложения силы в 1000 Н (автоматический исследовательский модуль Юнга) не произошел разрыв имплантата, что может свидетельствовать о его достаточных прочностных характеристиках.

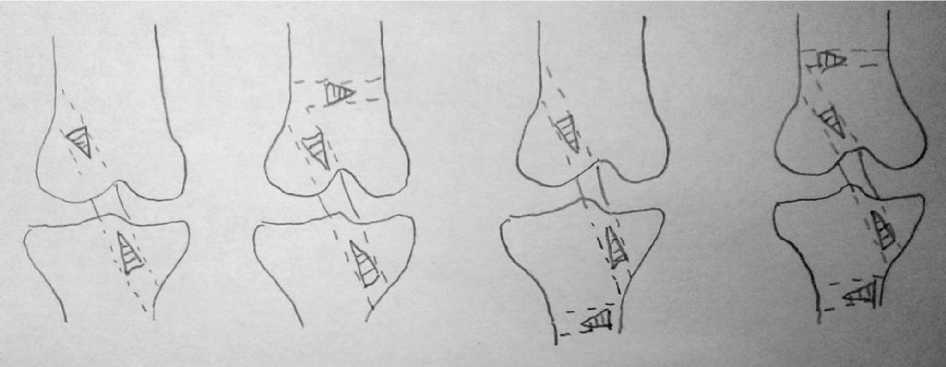

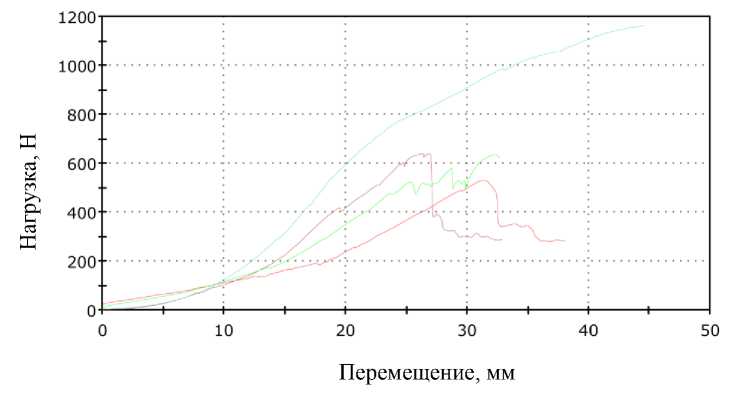

В образцах четвертой группы происходило прорезывание суставной поверхности плато большеберцовой кости имплантатом у места его выхода в полость сустава. Это было связано с максимальной жёсткостью фиксации, и имплантат в силу своей прочности был способен деформировать губчатую кость. Проскальзывание наступало лишь при максимальной нагрузке. Как видно из таблицы, наибольшей прочностью обладает неповреждённая крестообразная связка. Интересен тот факт, что разрыв неповреждённой связки происходил одномоментно, без её растяжения, на пике дистракционной силы 840 Н. Отрыв наступил у места прикрепления к бедренной кости. В образцах первой группы происходило проскальзывание трансплантата в месте его фиксации интерферентным винтом в большеберцовой кости (рис. 3).

Проскальзывание наблюдалось при минимальной силе дистракции в 532 Н.

В образцах 2 и 3 проскальзывание трансплантата наступало в метафизе той кости, где производилась фиксация только одним интерферентным винтом.

Во всех случаях миграции интерферентных винтов не наблюдалось.

Таким образом, максимальной по прочности фиксация имплантата была в четвёртой группе образцов (четырьмя винтами).

а

б

Рис. 3. Перемещение (проскальзывание) имплантата в зависимости от силы нагрузки. Красная линия – неповрежденная связка, синяя – группа 1; фиолетовая – группа 2; зеленая – группа 3

Таблица

Прочностные характеристики препаратов «сустав – имплантат»

|

Образец |

Модуль Юнга (автоматический), МПа |

Деформация при растяжении (перемещение), предел текучести (верхний) |

Деформация при растяжении (перемещение) при макс. нагрузке |

Напряжение при растяжении с максимальной нагрузкой, МПа |

Максимум нагрузки, Н |

|

Неповреждённая связка |

8,00603 |

0,09267 |

0,09267 |

0,42794 |

840,25500 |

|

Группа 1 (два винта) |

2,57127 |

0,27955 |

0,27955 |

0,04384 |

531,83728 |

|

Группа 2 (два винта в бедре и один в голени) |

3,69313 |

0,18891 |

0,22700 |

0,32675 |

641,57159 |

|

Группа 3 (один винт в бедре и два в голени) |

4,88489 |

0,12530 |

0,14263 |

0,38480 |

755,55756 |

|

Группа 4 (два винта в бедре и два винта в голени) |

6,19794 |

0,04771* |

0,04304* |

0,59165 |

1161,69775 |

Примечание: * - деформация наступила за счёт прорезывания имплантатом губчатой кости.

Обсуждение

В настоящее время вопрос выбора материала для пластики передней крестообразной связки остаётся дискутабельным. Многие специалисты считают, что использование синтетических имплантатов для этих целей не имеет смысла при застарелых разрывах передней крестообразной связки, когда произошла резорбция разорванных волокон связки [6, 11]. Объясняется это тем, что при свежих повреждениях в разорванных волокнах передней крестообразной связки и её синовиальной оболочке сохраняются жизнеспособные клетки, которые впоследствии будут прорастать между волокнами имплантата, формируя рубец [10]. Без этой новообразованной волокнистой структуры сам по себе имплантат со временем окажется несостоятельным [4, 8]. Возможно, по этой причине в мировой литературе имеются сообщения о рецидивах нестабильности коленного сустава после пластики передней крестообразной связки синтетическими имплантатами [9, 17]. Таким образом, их использование рационально в случаях «свежего разрыва передней крестообразной связки». Другой причиной несостоятельности пластики передней крестообразной связки синтетическим имплантатом может быть хронический синовит коленного сустава, при котором происходит резорбция костных каналов, где фиксируется имплантат и, как следствие, нарушение прочности его фиксации интерферентными винтами [1, 7, 9]. В этих публикациях отсутствуют данные, был ли этот синовит первичным (реактивным) или он возник в результате нестабильной фиксации имплантата и, как следствие, прогрессирующей нестабильности голени.

Основным преимуществом применения синтетических имплантатов является значительное сокращение сроков и начала реабилитации больного, отпадает необходимость во внешней иммобилизации конечности, а также снижение травматичности самого оперативного вмешательства. Это требует достаточно прочной изначальной фиксации имплантата в костях, образующих коленный сустав. Добившись этого, мы можем позволить ходить больному с полной нагрузкой на оперированную ногу уже на следующий день после операции. Проведённое нами исследование показало, что все виды фиксации имплантата интерферентными винтами позволяют достичь адекватной прочности, сравнимой с прочностью неповреждённой крестообразной связки. Самым слабым в этой группе оказался метод фиксации, в котором применялись лишь два интерферентных винта, что обеспечивало около 63% прочности от неповреждённой связки. «Слабым звеном» в системе фиксации в данном случае выступал винт в большеберцовой кости, который не обеспечивал максимальной жесткости фиксации имплантата к губчатой кости. Таким образом, при данном методе фиксации не рекомендуется больному ходить с полной нагрузкой на оперированную конечность в течение 5‒6 недель.

Усиление системы фиксации дополнительными винтами, которые вводились в бедренную и бельшеберцовую кости, значительно усилило прочность (до 76 и 90% от неповреждённой передней крестообразной связки соответственно). Это позволит больному давать нагрузку на оперированную конечность с полной массой тела. Полученные результаты в данных группах исследования косвенно подтверждают тот факт, что недостаточность фиксации обеспечивает интерферентный винт в большеберцовой кости, когда он используется в единственном, числе. Образцы, которые были усилены вторым винтом в большеберцовой кости, имели прочность фиксации на 30% больше.

Самой жесткой оказалась система фиксации, когда применяли четыре винта (два в бедренной и два в большеберцовой кости). Данный вид фиксации позволял достичь прочности, которая превышала прочнсть даже неповреждённой крестообразной связки. Он способен обеспечить больному полную нагрузку на оперированную конечность в кратчайшие сроки после операции.

Выводы

-

1. Применение синтетических имплантатов при пластике передней крестообразной связки позволяет достичь стабильности коленного сустава, достаточной для ранней реабилитации.

-

2. «Слабым звеном» при системе фиксации имплантата в кость при помощи интерферентного винта является винт в большеберцовой кости, который недостаточно прочно прижимает имплантат к стенкам костного туннеля.

-

3. Наибольшей прочностью фиксации обладает система, в которой для фиксации имплантата используются четыре интерферентных винта.

Список литературы Механическая прочность фиксации имплантатов передней крестообразной связки

- Богатов В.Б., Садыков Р.Ш., Пономарёв И.Р. Образование синовиальной кисты в проекции большеберцового канала после пластики передней крестообразной связки // Травматология и ортопедия России. - 2017. - Т. 23(2). - С. 59-65.

- Карасева Т.Ю., Карасев Е.А. Артроскопические технологии лечения больных с нестабильностью коленного сустава // Гений ортопедии. - 2013. - № 4. - С. 38-43.

- Andernord D., Desai N., Bjornsson H., Ylander M., Karlsson J., Samuelsson K. Patient predictors of early revision surgery after anterior cruciate ligament reconstruction: a cohort study of 16,930 patients with 2-year follow-up // Am. J. Sports Med. - 2015. - Vol. 43. - P. 121-127.

- Borchers J.R., Pedroza A., Kaeding C. Activity level and graft type as risk factors for anterior cruciate ligament graft failure: a case-control study // Am. J. Sports Med. - 2009. - № 37. - P. 2362-2367.

- Chambat P., Guier C., Sonnery-Cottet B., Fayard J.M., Thaunat M. The evolution of ACL reconstruction over the last fifty years // Int. Orthop. - 2013. - № 37. - P. 181-186.