Механические свойства силиконовых маммапротезов

Автор: Шадрин В.В., Плаксин С.А., Платунова В.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (106) т.28, 2024 года.

Бесплатный доступ

Увеличение молочных желез с помощью силиконовых имплантатов относится к одним из наиболее часто выполняемых эстетических операций. Основной причиной повторных операций и удаления имплантатов является его разрыв. Целью исследования является изучение изменения прочности и деформативности оболочки имплантатов молочных желез, приводящих к их разрыву в зависимости от условий механического воздействия на них. В работе применялись методы, используемые в механике сплошных сред при исследовании эластомеров. Проведены эксперименты на циклическое растяжение и на циклическое растяжение с нарастающей амплитудой оболочки имплантата. Испытания проводились на оболочке силиконовых грудных протезов производства Eurosilicone, Mentor и Motiva. Начальные участки кривых растяжения до 200 % показаны для оболочек имплантатов Mentor спустя 8 лет использования в организме, Eurosilicone – 8 лет и Motiva – 2 года. Все эксперименты сравнивались с кривой растяжения оболочки не использованного (контрольного) имплантата. Циклическое растяжение показало, что после первого растяжения до заданной деформации оболочка имплантата размягчается, и следующая кривая растяжения проходит гораздо ниже кривой первого растяжения. При деформации, большей предыдущего растяжения, кривая растяжения вновь выходит на начальную кривую нерастянутого образца. При наличии микроповреждений оболочки грудных протезов размягчаются (эффект Маллинза), и кривые проходят ниже кривой контрольного испытания. Показано, что прочность протеза падает со временем из-за накопления микроповреждений при систематической циклической деформации в процессе его использования в пределах 100–150 %. При больших деформациях оболочек силиконовых имплантатов прочность протезов существенно снижается, и разрыв может произойти гораздо раньше их срока годности.

Грудные имплантаты, оболочки имплантатов, напряжение, деформация, прочность, накопление повреждений, циклическое испытание

Короткий адрес: https://sciup.org/146283010

IDR: 146283010 | УДК: 618.19/531.7 | DOI: 10.15593/RZhBiomeh/2024.4.17

Текст научной статьи Механические свойства силиконовых маммапротезов

RUSSIAN JOURNAL OF BIOMECHANICS

Имплантаты молочных желез – это эндопротезы, которые состоят из силиконовой оболочки и силиконового геля-наполнителя. Они используются в эстетической медицине для коррекции дефектов молочных желез или для увеличения их объема, реконструкции после удаления по поводу злокачественных опухолей.

Увеличение молочных желез с помощью силиконовых имплантатов относится к одним из наиболее часто выполняемых эстетических операций [1; 2]. В США грудные имплантаты установлены около 3,5 млн женщин [3]. Одновременно всё больше людей решают удалить имплантаты [4]. В первую очередь это связано с возросшим количеством нарушения целостности оболочки имплантатов. Частота разрывов в течение 10 лет после

0009-0004-8172-6168

0000-0001-8108-1655

0009-0006-0187-7818

Эта статья доступна в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

License (CC BY-NC 4.0)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

операции колеблется в пределах 7-12 % [5-8]. Разрыв имплантата может привести к серьёзным осложнениям, таким как образование силиконовых гранулем в молочных железах или окружающих тканях, целлюлита, кожных язв, некроза тканей [9-12]. Описана миграция силикона с формированием силиконом в отдаленных лимфоузлах и органах [13-16]. Поэтому при нарушении целостности оболочки протеза требуется повторное оперативное вмешательство [10; 17; 18]. При неосложненном течении двумя основными причинами удаления грудного имплантата через 10–15 лет после имплантации были опасения по поводу старения грудного имплантата, заполненного силиконовым гелем, и неблагоприятных последствий его длительного размещения для здоровья организма [19].

Грудные имплантаты не являются статичными устройствами и подвержены износу под воздействием времени и взаимодействия с организмом. Изготовители имплантатов руководствуются отраслевыми стандартами, изложенными Международной организацией по Стандартизации ( ISO ), в частности ISO 14607-2018, который охватывает ряд механических и физико-механических испытаний, включая оценку прочности силиконового геля-наполнителя, оценку целостности оболочки и изучение влияния условий окружающей среды на изменение характеристик имплантата. Это подчеркивает необходимость постоянного контроля для обеспечения долгосрочной безопасности и удовлетворения пациентов [20]. На основании ранее проведенных исследований FDA ( US Food and Drug Administration ) рекомендует, учитывая высокую вероятность бессимптомного течения разрыва имплантата, выполнять для оценки состояния протеза, УЗИ или МРТ через 4-5 лет после операции [21].

Грудные имплантаты со временем теряют свои прочностные свойства. В литературе имеется большое число исследований изменений свойств, механических и химических характеристик грудных имплантатов в организме человека. Механические свойства имплантатов оценивают путем измерения критической силы растяжения и разрыва эластомеров, реакции материала при одноосном, полосовом двухосном и равноосном напряжении в соответствующих тестах [22; 23]. В течение длительного времени первоначально снижение механических свойств оболочки имплантата связывали со старением материала в качестве основного фактора, приводящего к разрыву протеза [24]. Маротта и соавт. проанализировали литературные данные по более чем 9770 силиконовым протезам. Изучены свойства оболочек и геля 74 удаленных в сроки от 2 до 19 лет (среднее 9,9 года) имплантатов различных производителей. Из них 42 % были с разрывом. Тщательная экстракция гелей показала, что они содержали очень мало поперечно-сшитого силикона — от 85 до 95 % составлял экстрагируемый жидкий силикон. Прочность на растяжение и разрыв эксплантированных оболочек протезов из силиконового эластомера были ниже, чем у неиспользованных протезов, и были в целом значительно ниже заявленных производителями значений. Ретроспективный анализ большой группы показал, что нарушение целостности оболочки прямо зависит от длительности нахождения в организме: 26 % - деградация через 3,9 года, 47 % - через 10,3 года, 69 % - через 17,8 года. Высказано предположение, что раннее ослабление оболочки в результате набухания эластомера оболочки за счет диффузии силиконового масла из геля приводит к зависимости деградации капсулы от времени в результате непрерывного движения имплантата, циклических напряжений, которые усугубляются концентрацией напряжений в истонченных областях, дефектах и складках оболочек [25]. Исследование Некчи и соавт. механических свойств 100 эксплантированных имплантатов (33 % с разрывами) показало значительно меньшую прочность и жесткость разорванных протезов по сравнению с неповрежденными, что позволило авторам сделать заключение, что механическая слабость оболочки должна рассматриваться как основной механизм нарушения ее целостности [26].

О.А. Кононец с соавт. [27] изучили у 35 имплантатов восьми различных производителей (13 не использовавшихся, 22 удаленных в сроки от года до 20 лет после установки) изменение свойств наполнителей измерением модулей упругости или вязкости и прочностных характеристик оболочек протезов на разрыв при растяжении и относительном удлинении. Авторы использовали метод моделирования искусственного старения интактных оболочек протезов путем нагревания до 90 ° в течение 100 ч, сопоставляя результат со временем эксплуатации в 7-10 лет. Отмечено снижение прочности и эластичности оболочек всех протезов при обоих видах старения в пределах не более 10 %. Анатомические имплантаты характеризовались большей стабильностью с нарастанием у всех модуля упругости. Изменение вязкости или упругости наполнителя имело место во всех случаях, но в значительной степени варьировалось в зависимости от фирмы-производителя. В работе Джансзер и соавт. [28] показано, что внутреннее давление, оцененное при разрыве при испытаниях на одноосное сжатие, может быть использовано для оценки всех тех случаев, когда важны нагрузки внешнего давления на грудь, например, при погружении с аквалангом на большую глубину, травме ремнем безопасности, падении плашмя на грудь. Подобные удары могут быть значительно более серьезными, чем предписанные эталонными стандартами. Моделирование краш-теста с пристегнутым ремнем безопасности на скорости 50 и 90 км/ч показало, что при меньшей скорости повреждения оболочки импланта не было, а при большей - возникали ограниченные, частично с внутренней утечкой геля под оболочкой (не на всю толщину, по типу грыжи) дефекты. Эти же авторы при моделировании старения имплантата испытаниями при температуре 90 °С отметили снижение общей растяжимости силиконовой оболочки на 25 %, прочности на 20 % с одновременным увеличением жесткости.

Наиболее высокий риск разрыва описан у имплантатов фирмы PIP [29; 30]. По сводным данным литературы, охватывающим 2635 случаев, он составил 14,5 %, что связано с использованием при производстве протезов немедицинского силикона, содержащего большое количество низкомолекулярных силоксанов и вследствие этого меньшей прочности оболочки имплантата [31]. Мошетта и соавт. при обследовании методом МРТ 67 женщин при наличии клинических показаний выявили внутрикапсульные разрывы в 50 % случаев имплантатов PIP , тогда как при протезах других производителей эта цифра равнялась 15 % [32]. Исследование Рамиао и соавт. неиспользованных и эксплантирован-ных имплантатов PIP показало, что оболочка протеза имела различия напряжения и толщины на разных участках, при этом напряжение непосредственно зависело от толщины оболочки имплантата, что повышало риск разрыва в истонченных местах [33]. Ялдиример и соавт. получили схожие результаты, характеризующиеся отрицательной корреляцией между механическими свойствами оболочек имплантатов PIP и временем имплантации, указывающими на ухудшение с течением времени прочности на растяжение; максимальной деформации вследствие деградации материала [34].

Ранее нами были исследованы прочностные свойства различных типов имплантатов в зависимости от сроков их нахождения в организме женщин [35]. Показано, что со временем прочность и разрывные деформации имплантатов снижаются.

Представляется интересным, какое напряженно-де-формируемое состояние испытывают оболочки протезов и как это влияет на их длительную прочность. В данной статье приведены результаты циклических испытаний имплантата фирмы Eurosilicone , простоявшего в организме 5 лет. Силиконовая оболочка грудного протеза является эластомерным материалом, поэтому для исследования ее свойств используются методы, принятые именно для этих материалов.

В литературе давно известен эффект размягчения Маллинза, который описан и предлагаются математические модели [36–38]. В работе [39] исследуется и моделируется эффект Маллинза в биологических тканях. Механизм вязкоупругости в эластомерах исследуется в работах [40–45]. Математическое описание ползучести и релаксации в эластомерах приведено в работах [46–48]. В работах [49; 50] исследуется накопление повреждений как эффект Маллинза. Осуществлено построение равновесной кривой при растяжении биологических тканей [51]. Широко используются циклические испытания эластомеров [52; 53]. Дальнейшее развитие метода циклических испытаний полимеров приведено в статье [54] и наиболее подробно описано в статьях [55; 56], где при достижении установленной деформации производится выдержка по времени. Это позволяет наблюдать релаксацию напряжений при соответствующей деформации. После разгрузки материала на каждом цикле делалась остановка с таким же временем. За счет вязкоупругости материала со временем его структура без внешней нагрузки возвращается частично или полностью. Здесь можно проследить, имеет ли место рост в материале остаточных деформаций.

Целью исследования явилось изучение изменения механических свойств имплантатов в зависимости от многократного нагружения их в процессе использования.

Объектом исследования был силиконовый имплантат фирмы Eurosilicone , который находился в организме 5 лет.

Материалы и методы

Испытания проводились на четырёхвекторном испытательном стенде фирмы Zwick / Roell . Деформация измерялась с помощью видеодатчика VideoExtens по меткам. Это позволяет проводить испытания образцов с галтелями в их рабочей прямоугольной части без влияния галтелей. С помощью видеодатчика бесконтактным образом измерялась деформация в исследуемой области путём определения перемещений меток, нанесённых на образец. Это позволяет исключить влияние «выползания» образца из захватов и измерять истинную деформацию образца.

Для исследования механического поведения силиконовых имплантантов при разных уровнях деформации проведены циклические испытания на оболочке имплантата Eurosilicone , находящегося 5 лет в организме.

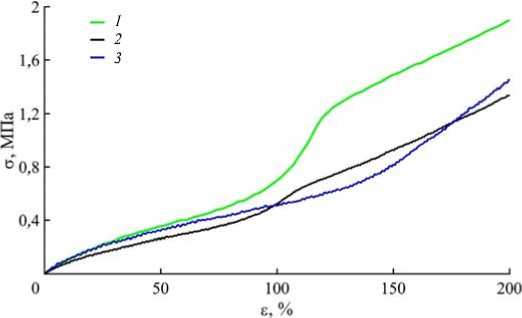

Исследование размягчения оболочек при их длительном использовании проводились на оболочках Mentor – 8 лет в организме, Eurosilicone – 8 лет, Motiva – 2 года, приведены начальные кривые растяжения оболочек имплантатов до 200 %.

При циклических испытаниях образец сначала раcтягивался до заданной деформации, делалась выдержка по времени 15 мин при этой деформации. Происходит релаксация напряжений при заданной деформации. После разгрузки материала на каждом цикле делалась остановка с таким же временем. За счет вязкоупругости материала со временем его структура без внешней нагрузки возвращается частично или полностью [56]. Здесь можно проследить, имеет ли место рост в материале остаточных деформаций.

При испытании на разрыв испытывались по 5 образцов одной оболочки имплантата. Рассматривались графики с наименьшими разрывными характеристиками, потому что для пользователя и важна именно эта характеристика – где тоньше, там и рвется. Сами оболочки имеют разницу в толщине ± 0,2 мм. В процессе эксплуатации разные области оболочки испытывают разные систематические нагрузки.

а

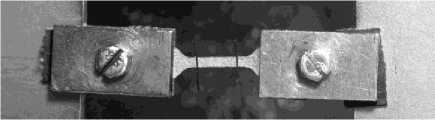

Рис. 1. Фотографии образца в захватах: а – образец перед растяжением; б – образец при деформации 400 %

б

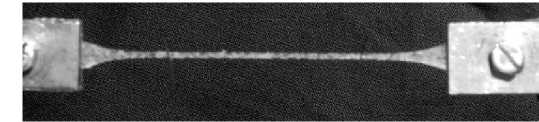

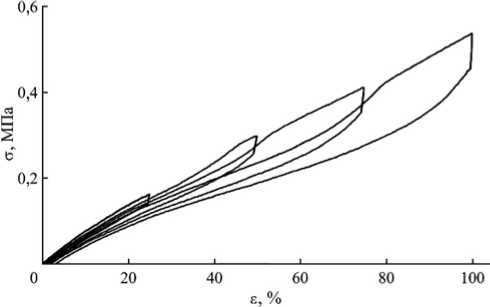

Рис. 2. Циклические испытания оболочки имплантата Eurosilicone , находящегося 5 лет в организме:

1 – кривая растяжения до разрыва;

2 – кривые циклического растяжения

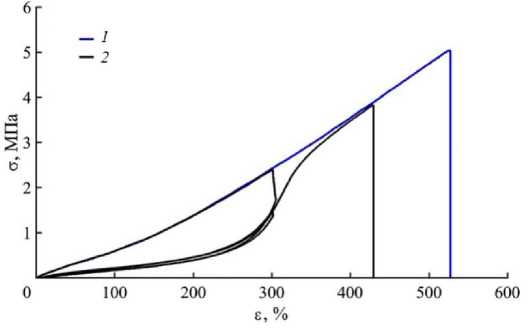

Рис. 3. Растяжение с нарастающей амплитудой оболочки имплантата Eurosilicone , находящегося 5 лет в организме: 1 – кривая одноразового растяжения образца до разрыва;

2 – кривые циклического растяжения

Образцы вырубались по стандарту ISO 527-2-5 B шириной 2 мм, рабочей длиной 10 мм и испытывались при комнатной температуре 21–23°С.

На рис. 1 показан образец в захватах испытательной машины.

Результаты испытаний

На всех графиках приняты обозначения: F / S 0 – инженерное напряжение, где F – усилие,

S 0 – площадь начального поперечного сечения,

ɛ – деформация.

Испытывался имплантат на циклическое растяжение до 300 % и до разрыва (рис. 2) по программе:

-

1. Растяжение до 300 % и выдержка 15 мин. Скорость 100 %/мин.

-

2. Разгрузка до начального состояния и выдержка 15 мин. Скорость 100 %/мин.

-

3. Растяжение до 300 % и выдержка 15 мин. Скорость 100 %/мин.

-

4. Разгрузка до начального состояния и выдержка 15 мин. Скорость 100 %/мин.

-

5. Растяжение до разрыва. Скорость 100 %/мин.

При первом цикле материал имеет большой гистерезис и размягчается. При повторном растяжении кривая нагрузки идёт значительно ниже кривой первого растяжения, но после деформации 300 % она постепенно выходит на кривую однократного растяжения до разрыва. При этом прочность оболочки не достигает прочности первоначально недеформированного образца.

На рис. 3 приведены графики циклического растяжения с шагом 100 %. Здесь на каждом шаге при заданной деформации делалась выдержка по времени 15 мин. Такая же выдержка производилась при разгрузке образца.

Как видно из графика, после каждого цикла материал размягчается, и график последующего растяжения проходит ниже первоначального, затем кривая опять приближается к нерастянутому состоянию. Однако накопление повреждений в предыдущем цикле снижает жёсткость материала, и кривые не достигают графика однократного растяжения до разрыва. Как и в предыдущем эксперименте, накопление повреждений в материале во время циклирования приводит к более раннему разрушению оболочки по сравнению с одноразовым растяжением. На всех циклах видно размягчение материала после очередного растяжения. Размягчение силиконовых оболочек связано с вязкоупругостью материала и с накоплением повреждений [56]. Вязкоупругий механизм частично или полностью восстанавливает свойства материала с течением времени, особенно при повышенной температуре. Микроповреждения окончательно размягчают материал и уменьшают его прочность.

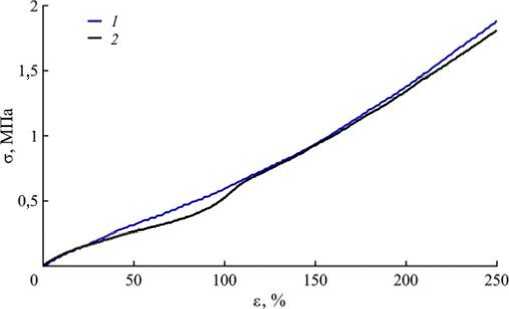

Ниже приведен график (рис. 4) растяжения с нарастающей амплитудой деформации до 100 % с шагом 25 % и временными выдержками в заданных точках деформации и разгрузки по 10 мин. Скорость растяжения – сжатия 100 %/мин. Этот диапазон интересен тем, что на практике именно подобные деформации постоянно испытывают оболочки имплантатов (рис. 5 и 6).

Рис. 4. Растяжение с нарастающей амплитудой оболочки имплантата Eurosilicone , находящегося 5 лет в организме

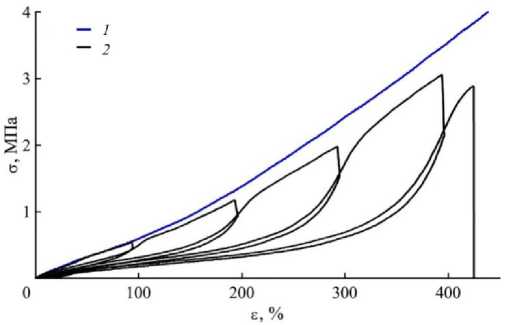

Рис. 5. Начальный участок растяжения оболочки имплантата Eurosilicone через 8 лет в организме: 1 – кривая растяжения до разрыва неиспользуемой оболочки имплантата;

2 – кривая оболочки 8 лет в организме

Это зависит от индивидуального режима жизни пользователя и объёма грудного имплантата. Здесь тоже наблюдается размягчение материала после первого нагружения. После разгрузки в материале присутствуют остаточные деформации, которые быстро уменьшаются при выдержке без нагрузки в течение 10 мин. Восстановление структуры оболочки имплантата с течением времени происходит из-за вязкоупругих свойств материала. Так, при цикле до деформации 25 % начальная остаточная деформация составила 1,4 %, а со временем сократилась до 0,4 %. При циклической деформации 50 % остаточная деформация сократилась с 1,8 до 0,7 %, при деформации 75 % остаточная деформация с 2,2 % сократилась до 1 %, при цикле 100 % остаточная деформация составила 3,2 % и сократилась до 2,1 %. Если учесть, что температура испытания была 21 °С, а в организме она равна 36,6 °С, то процесс восстановления структуры деформированного материала при отсутствии нагрузки происходит ещё быстрее. Чем выше температура, тем подвижность молекул выше, и восстановление структуры материала происходит быстрее. Чем больше время отсутствия нагрузки, тем восстановление структуры имплантата становится более полным вплоть до окончательного восстановления. Поэтому небольшое деформирование имплантатов в процессе их использования никак не влияет на окончательную прочность изделия.

В процессе продолжительного использования имплантатов и постоянных циклических нагрузок в материале оболочек накапливаются микроповреждения, которые ослабляют механические свойства материала, размягчают его (рис. 5). Под микроповреждениями здесь понимаются разрывы молекул, микротрещины.

На рис. 6 приведены начальные участки разных типов имплантатов при их длительном использовании. На графиках хорошо виден эффект Маллинза – эффект размягчения. По размягчению оболочки имплантата можно увидеть, какой уровень постоянных деформаций она испытывала в процессе эксплуатации. Размягчение материала очень хорошо видно также на рис. 2–5.

Рис. 6. Начальные участки кривых растяжения разных фирм имплантатов с длительным временем использования: 1 – Mentor , 8 лет;

2 – Eurosilicone , 8 лет; 3 – Motiva , 2 года

Эффект Маллинза точно показывает, до каких удлинений ранее деформировался материал и имело место размягчение. При более высоких деформациях материал не размягчился. Эти постоянные циклические деформации очень индивидуальны для каждого пользователя, но можно оценить их как 100–160 %. Такие циклические деформации значительно меньше разрывной прочности имплантатов, но они приводят к накоплению повреждений и в целом к уменьшению их механических свойств. Через 15 лет использования разрывные усилия и деформации протезов заметно уменьшаются [35], и разрыв оболочки может произойти, например, из-за одноразового превышения постоянных циклических нагрузок.

Заключение

Циклическая деформация имплантатов изменяет структуру материала, которая полностью или частично восстанавливается с течением времени при отсутствии внешней нагрузки.

В процессе использования имплантатов в их оболочках накапливаются микроповреждения, которые уменьшают механические свойства протезов и размягчают материал.

Оболочки имплантатов испытывают постоянные циклические деформации в размере 100–150 % в процессе их использования. Такая систематическая деформация значительно меньше предельной разрывной деформации, поэтому ослабление механических свойств оболочек происходит медленно, и грудные имплантаты могут служить до 15–20 лет. Величина этих постоянных

Список литературы Механические свойства силиконовых маммапротезов

- Aesthetic plastic surgery national databank statistics 2022. // Aesthet Surg J. – 2023. – Vol. 43, no. 2. – 1–19.

- Breast Implant illness: Is it causally related to breast implants? / J.W.C. Tervaert, Y. Shoenfeld, C. Cruciani, C. Scarpa, F. Bassetto // Autoimmun Rev. – 2024. – Vol. 23, no. 1. – P. 103448

- Swezey, E. Breast implant rupture / E. Swezey, R. Shikhman, R. Moufarrege. – Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. – 2023. MID: 29083733.

- Trends in surgical and nonsurgical aesthetic procedures: A 14-year analysis of the international society of aesthetic plastic surgery-ISAPS / L. Triana, H.R.M. Palacios, G. Campilgio, E. Liscano // Plast Reconstr Surg. – 2024. – Vol. 48, no. 20. – P. 4217–4227.

- Memory gel breast implants: final safety and efficacy results after 10 years of follow-up / D.A. Caplin, M.B. Calobrace, R.N. Wixtrom, M.M. Estes, J.W. Canady // Plastic and Re-constructive Surgery. – 2021. – Vol. 147, no. 3. – P. 556–566.

- Safety and efficacy of the sientra silicone gel round and shaped breast implants: 6-Year Results of the U.S. PostaP.roval Study / M.B. Calobrace, M.R. Schwartz, D.L. Kaufman, A.E. Gordon, R. Cohen, J. Harrington, D. Dajles, K. Zeidler // Plastic and Reconstructive Surgery. – 2024. – Vol. 154, no. 1. – P. 44e–56e.

- Spear, S.L. Natrelle round silicone breast implants: Core study results at 10 years / S.L. Spear, D.K. Murphy // Plast Reconstr Surg. – 2014. – Vol. 133, no. 6. – P. 1354–1361

- Ten-year core study data for sientra’s food and drug admin-istration-aproved round and shaped breast implants with co-hesive silicone gel / W.G. Stevens, M.B. Calobrace, K. Alizadeh, K.R. Zeidler, J.L. Harrington, R.C. d’Incelli // Plast Reconstr Surg. – 2018. – Vol. 141. – P. 7S–19S.

- Spectrum of chronic complications related to silicone leakage and migration / A.J. Ryu, K.N. Glazebrook, N. Samreen, P.R. Bauer, E.S. Yi, J.H. Ryu // Am. J. Med. – 2018. – Vol. 131, no. 11. – P. 1383–1386.

- Handel, N. Breast implant rupture: causes, incidence, clinical impact, and management / N. Handel, M.E. Garcia, R. Wixtrom // Plast Reconstr Surg. – 2013. – Vol. 132, no. 5. – P. 1128–1137.

- Van Boeckel, V. A case of a giant siliconoma mimicking lo-calized breast cancer / V. Van Boeckel, D. Danthine, J.L. Nizet // J. Belg Soc Radio. – 2024. – Vol. 108, no. 1. – P. 74.

- Management of contralateral breast and axillary nodes sili-cone migration after implant rupture / L. Elahi, M.G. Meuwly, J.Y. Meuwly, W. Raffoul, N. Koch // Plast Reconstr Surg Glob Open. – 2022. – Vol. 10, no. 5. – P. e4290.

- Silicone cervical lymphadenopathy: a rare complication after breast augmentation / C.T. Avgeri, G. Sideris, I. Margaris, L. Tapponi // Cureus. – 2023. – Vol. 15, no. 12. – P. e50453.

- Clinicopathologic features and prognostic impact of lymph node involvement in patients with breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma / M.C. Ferrufino-Schmidt, L.J. Medeiros, H. Liu, M.W. Clemens, K.K. Hunt, C. Laurent, J. Lofts, M.B. Amin, S.M. Chai, A. Morine, A.D. Napoli, A. Dogan, V. Parkash, G. Bhagat, D. Tritz, A.E. Quesada, S. Pina-Oviedo, Q. Hu, F.J. Garcia-Gomez, J.J. Borrero, P. Horna, B. Thakral, M. Narbaitz, R.C. Hughes 3rd, L.J. Yang, J.R. Fromm, D. Wu, D. Zhang, A.R. Sohani, J. Hunt, I.U. Vadlamani, E.A. Morgan, J.A. Ferry, R. Szigeti, J.C. Tardio, R. Granados, S. Dertinger, F.A. Offner, A. Pircher, J. Hosry, K.H. Young, R.N. Miranda // American Journal of Surgical Pathology. – 2018. – Vol. 42, no. 3. – P. 295–305.

- Silicone lymphadenopathy: an unexpected cause of neck lumps / E. Omakobia, G. Porter, S. Armstrong, K. Denton // J. Laryngology & Otology. – 2012. – Vol. 126. – P. 970–973.

- Borghol, K. Silicone granuloma from ruptured breast implants as a cause of cervical lymphadenopathy / K. Borghol, G. Gallagher, B.L. Skelly // Ann R Coll Surg Engl. – 2016. – Vol. 98, no. 7. – P. e118–e120.

- Prevalence, clinical characteristics, and management of sili-cone lymphadenopathy: A systematic review of the literature / P.T.C. Pelegrina, A. Desai, K.K. Tadisina, D.P. Singh, S.B. Kesmodel, K.E. Rojas, J.R. Mella-Catinchi // J Plast Re-constr Aesthet Surg. – 2024. – Vol. 90. – P. 76–87.

- Thoracic outlet syndrome following breast implant rupture/ R. Mistry, Y. Caplash, P. Giri, D. Kearney, M. Wagstaff // Plast Reconstr Surg Glob Open. – 2015. – Vol 3, no. 3. – P. e331.

- Yin, S. Reasons for silicone breast implant removal after long-term implantation in chinese patients without complications: A questionnaire-based study / S. Yin, B. Li // Aesth Plast Surg. – 2004. – Vol. 48. – P. 4381–4387.

- Brown, T. Testing mechanical properties of silicone gel-filled breast implants and their degradation / T. Brown, F. Harvie, D. Kluess // Aesth Plast Surg. – 2024. – Vol. 48. – P. 3362–3369.

- US Food and Drug Administration, Center for Devices and Radiological Health. Breast implants – certain labeling rec-ommendations to improve patient communication. Guidance for industry and Food and Drug Administration staff. [Элек-тронный ресурс]. – URL: https://www.fda.gov/me-dia/131885/download (дата обращения: 01.04.2024).

- On the cyclic deformation behavior, fracture properties and cytotoxicity of silicone-based elastomers for biomedical ap-plications / R. Bernardi, D.S. Hopf, A. Ferrari, A.E. Ehret, E. Mazza // Polymer Testing. – 2017. – Vol. 60. – P. 117–123.

- On the large strain deformation behavior of silicone-based elastomers for biomedical applications / R.H. Bernardi, A. Ferrari, A.E. Ehret, E. Mazza // Polymer Testing. – 2017. – Vol. 58. – P. 189–198.

- Strength of silicone breast implants / J.W. Phillips, D.L. de Camara, M.D. Lockwood, M.S. Grebner // Plastic and Reconstructive Surgery. – 1996. – Vol. 97, no. 6. – P. 1215–1225.

- Silicone gel breast implant failure: evaluation of properties of shells and gels for explanted prostheses and meta-analysis of literature rupture data / J.S. Marotta, E.P. Goldberg, M.B. Habal, D.P. Amery, P.J. Martin, D.J. Urbaniak, C.W. Widenhouse // Ann Plast Surg. – 2002. – Vol. 49, no. 3. – P. 227–242.

- Failure of silicone gel breast implants: Is the mechanical weakening due to shell swelling a significant cause of pros-theses rupture? / S. Necchi, D. Molina, S. Turri, F. Rossetto, M. Rietjens, G. Pennati // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. – 2011. – Vol. 4, no. 8. – P. 2002–2008.

- Kononetz, O.A. Modern problems of aesthetic mammoplasty / O.A. Kononetz, V.A. Vissarionov, E.I. Alekseeva // Ann Plast Reconstr Aesth Surg. – 2013. – Vol. 2. – P. 53–57.

- On the safety of implanted breast prostheses in accidental im-pacts / G. Janszen, M. Arnoldi, V. Vinci, M. Klinger, L. Di Landro // Materials. – 2023. – Vol. 16. – P. 4807.

- Zambacos, G.J. Silicone lymphadenopathy after breast aug-mentation: case reports, review of the literature, and current thoughts / G.J. Zambacos, C. Molnar, A.D. Mandrekas // Aes-thetic Plast Surg. – 2013. – Vol. 37, no. 2. – P. 278–89.

- Quaba, O. PIP silicone breast implants: Rupture rates based on the explantation of 676 implants in a single surgeon series / O. Quaba, A. Quaba // J. Plast Reconstr Aesthet Surg. – 2013. – Vol. 66, no. 9. – P. 1182–1187.

- Greco, C. The poly implant prothèse breast prostheses scan-dal: embodied risk and social suffering / C. Greco // Soc Sci Med. – 2015. – Vol. 147. – P. 150–157.

- PIP breast implants: rupture rate and correlation with breast cancer / M. Moschetta, M. Telegrafo, I. Cornacchia, L. Vincenti, V. Ranieri, A. Cirili, L. Rella, A.I. Ianora, G. Angelelli // G Chir. 2014. – Vol. 35, no. 11–12. – P. 274–278.

- Mechanical performance of poly implant prosthesis (pip) breast implants: A comparative study / N.A. Ramião, P.A. Martins, M.D. Barroso, D.C. Santos, F.B. Pereira, A.A. Fernandes // Aesthetic Plast Surg. – 2017. – Vol. 41, no. 2. – P. 250–264.

- Yildirimer, A.M. Surface and mechanical analysis of ex-planted poly implant prosthèse silicone breast implants / A.M. Yildirimer, P.E.B. Seifalian // British Journal of Sur-gery. – 2013. – Vol. 100, no. 6. – P. 761–767.

- Changes in mechanical properties of breast implants depend-ing on the time they remain in the body / S.A. Plaksin, D.N. Ponomarev, V.V. Shadrin, I.A. Osorgina // Theses of the XII National Congress named after N.O. Milanov "Plastic sur-gery, aesthetic medicine and cosmetology". – 2023. – P. 74–75.

- Drozdov, A.D. Stress-strain relations in finite viscoelastoplas-ticity of rigid-rod networks: applications to the Mullins effect / A.D. Drozdov, A. Dorfmann // Continuum Mech. Therm. – 2001. – Vol. 13. – P. 183–205.

- A theory of network alteration for the Mullins effect / G. Marckmann, E. Verron, L. Gornet, G. Chagnon, P. Charrier, P. Fort // J. Mech. Phy. Solids. – 2002. – Vol. 50. – P. 2011–2028.

- Shariff, M. An anisotropic model of the Mullins effect / M. Shariff // J. Engineering Mathematics. – 2007. – Vol. 56, no. 4. – P. 415–435.

- Ehret, A. Modeling of anisotropic softening phenomena: Ap-plication to soft biological tissues / A. Ehret, M. Itskov // Int. J. Plasticity. – 2009. – Vol. 25. – P. 901–919.

- Dargazany, R. A network evolution model for the anisotropic Mullins effect in carbon black filled rubbers / R. Dargazany, M. Itskov // International Journal of Solids and Structures. – 2009. – Vol. 46. – P. 2967–2977.

- Marckmann, G. Comparison of hyperelastic models for rub-ber-like materials / G. Marckmann, E. Verron // Rubber Chem. Technol. – 2006. – Vol. 79, no. 5. – P. 835–858.

- Diani, J. Observation and modeling of the anisotropic visco-hyperelastic behavior of a rubberlike material / J. Diani, M. Brieu, P. Gilormini // International Journal of Solids and Structures. – 2006. – Vol. 43. – P. 3044–3056.

- Wang, S. Experimental characterization and continuum mod-eling of inelasticity in filled rubber-like materials / S. Wang, S.A. Chester // International Journal of Solids and Structures. – 2018. – Vol. 136–137. – P. 125–136.

- Netzker, C. An andochronic plasticity formulation for filled rubber / C. Netzker, D. Husnu, M. Kaliske // International Journal of Solids and Structures. – 2010. – Vol. 47. – P. 2371–2379.

- Gouhier, F. A comparison of finite strain viscoelastic models based on the multiplicative decomposition / F. Gouhier, J. Diani // European Journal of Mechanics – A/Solids. – 2024. – Vol. 108. – P. 105424.

- Oman, S. Observation of the relation between uniaxial creep and stress relaxation of filled rubber / S. Oman, Nagode M. // J. Materials & Design. – 2014. – Vol. 60. – P. 451–457.

- Reese, S. A micromechanically motivated material model for the thermo-viscoelastic material behaviour of rubber-like pol-ymers / S. Reese // International Journal of Plasticity. – 2003. – Vol. 19. – P. 909–940.

- Klüppel, M. The role of disorder in filler reinforcement of elastomers on various length scales / M. Klüppel // Adv. Polym. Sci. – 2003. – Vol. 164. – P. 1–86.

- Diani, J. A damage directional constitutive model for Mullins effect with permanent set and induced anisotropy / J. Diani, M. Brieu, J.M. Vacherand // European Journal of Mechanics – A/Solids. – 2006. – Vol. 25, no. 3. – P. 483–496.

- Stress-induced crystallization and reinforcement in filled nat-ural rubbers: H-2 NMR study / J. Rault, J. Marchal, P. Judeinstein, P.A. Albouy // J. Macromolecules. – 2006. – Vol. 39, no.24. – P. 8356–8368.

- On the experimental identification of equilibrium relations and the separation of inelastic effects in soft biological tissues / F. Bogoni, M.P. Wollner, A. Gerhard, G.A. Holzapfel // J. Mech. Phys. Sol. – 2024. – Vol. 193. – P. 105868.

- Influence of the Mullins effect on the stress–strain state of de-sign at the example of calculation of deformation field in tyre / A.K. Sokolov, A.L. Svistkov, V.V. Shadrin, V.N. Terpugov // International Journal of Non-Linear Mechanics. – 2018. – Vol. 104. – P. 67–74.

- Diani, J. Observation and modeling of the anisotropic visco-hyperelastic behavior of a rubberlike material / J. Diani, М. Brieu, P. Gilormini // International Journal of Solids and Structures. – 2006. – Vol. 43. – P. 3044–3056.

- Mokhireva, K.A. A new approach to describe the elastic be-havior of filled rubber-like materials under complex uniaxial loading / K.A. Mokhireva, A.L. Svistkov // International Jour-nal of Solids and Structures. – 2020. – Vol. 202. – P. 816–821.

- Peculiarities of using dumbbell specimens made of elasto-meric materials subject to finite deformation in complex load-ing tests / V.V. Shadrin, A.L. Svistkov, K.A. Mokhireva, O.K. Garishin // J. Letters on Materials. – 2023. – Vol. 13, no. 1. – P. 56–61.

- Shadrin, V.V. Recovery of the mechanical properties of rub-ber under thermal treatment / V.V. Shadrin // Polymer Science Ser. B. – 2005. – Vol. 47, no. 7–8. – P. 220–222