Механика левого желудочка в первую треть систолы у здоровых детей, рожденных доношенными

Автор: Павлюкова Елена Николаевна, Колосова Марина Владимировна, Унашева Аниса Исламгалиевна, Поддубный Василий Васильевич, Карпов Ростислав Сергеевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.33, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить ротацию и скручивание левого желудочка в первую треть систолы у здоровых детей и подростков, рожденных доношенными. Материал и методы. Анализ выполнен у 108 здоровых детей в возрасте от 5 мес. до 18 лет, рожденных доношенными, которые относились к группам здоровья I-II. До включения в исследование ни один ребенок в течение последних 6 мес. не переносил, острых респираторных вирусных инфекций. В зависимости от возраста дети и подростки были разделены на следующие подгруппы: от 5 мес. до 3 лет, от 3 до 6 лет, от 6 до 11 лет и старше. По половому соотношению выделенные подгруппы детей между собой не различались. Ротация левого желудочка оценена на уровне базальных сегментов, папиллярных мышц, верхушечных сегментов и скручивание левого желудочка в первую треть систолы и к концу систолы. Результаты. Ротация левого желудочка в первую треть систолы на уровне базальных сегментов зарегистрирована у 75,9% здоровых детей, имевших I тип скручивания левого желудочка и у 29,4% здоровых детей - со вторым типом скручивания левого желудочка. Ротация левого желудочка на уровне апикальных сегментов выявлена - у 20,37% детей с I типом скручивания левого желудочка. Феномен «отсутствия скручивания левого желудочка в первую треть систолы» выявлен у 12,96% здоровых детей и подростков, рожденных доношенными в возрасте до 4 лет. Наличие данного феномена не зависело от типа скручивания левого желудочка в конце систолы, индекса сферичности в конце систолы и диастолы. При феномене «отсутствия скручивания левого желудочка в первую треть систолы» время до пиковой скорости скручивания левого желудочка менее 85 мс.

Ротация левого желудочка, апикальная ротация, скручивание левого желудочка, здоровые дети, рожденные доношенными

Короткий адрес: https://sciup.org/149125200

IDR: 149125200 | УДК: 612.172:616.124.2-073.432.19-073.4-8-053.2/6 | DOI: 10.29001/2073-8552-2018-33-1-50-60

Текст научной статьи Механика левого желудочка в первую треть систолы у здоровых детей, рожденных доношенными

Скручивание левого желудочка (ЛЖ) вследствие разнонаправленного движения верхушки и основания сердца обусловлено спиральной ориентацией мышечных волокон сердца [1–3]. Доказано, что скручивание и направление движения верхушки против часовой стрелки в период систолы обусловливают выброс ЛЖ [4– 6], а в диастолу — быстрое снижение давления в полости и «всасывание» крови ЛЖ [7–9]. Анализ литературы [9– 13] свидетельствует о том, что у детей в процессе роста и развития ротация и скручивание ЛЖ имеют ряд особенностей, отличных от взрослых здоровых лиц. Согласно данным Al-Naami G. H. и соавт. [13] и Notomi Y. и соавт. [9], у детей движение ЛЖ на уровне базальных сегментов направлено против часовой стрелки, тем самым отличается от направления движения ЛЖ на этом уровне у лиц старше 18 лет, у которых движение ЛЖ на уровне базальных сегментов направлено по часовой стрелке. В то же время James A. и соавт. [14] показали, что у младенцев к первому месяцу после рождения, движение базальной ротации направлено по часовой стрелке. У здоровых детей и подростков, рожденных доношенными, нами было выявлено четыре типа скручивания ЛЖ в зависимости от направления движения ЛЖ на уровне базальных, верхушечных сегментов и папиллярных мышц, которые не были связаны с возрастом и полом [15, 16]. Однако в данных публикациях значения ротации на уровне базальных и верхушечных сегментов и скручивание ЛЖ были показаны в конце систолы. Малоизученным вопросом остается направление движения ЛЖ на уровне базальных, верхушечных сегментов, папиллярных мышц и скручивания ЛЖ в первую треть систолы.

Цель данного сообщения: изучить ротацию и скручивание ЛЖ в первую треть систолы у здоровых детей и подростков, рожденных доношенными.

Материал и методы

Анализ выполнен у 108 здоровых детей в возрасте от 2 мес. до 18 лет, рожденных доношенными, которые относились к группам здоровья I–II согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке здоровья детей». До включения в исследование ни один ребенок в течение последних 6 мес. не переносил острых респираторных вирусных инфекций. На момент исследования ни у одного ребенка не наблюдались дефицит либо избыточный вес, какая-либо хроническая патология. В зависимости от возраста дети и подростки были разделены на следующие подгруппы: от 2 мес. до 3 лет включительно ( n =25), от 3 до 6 лет включительно ( n =16), от 6 до 11 лет включительно ( n =22) и старше 11 лет — до 18 лет ( n =23). По половому соотношению подгруппы детей между собой не различались. Характеристика здоровых детей и подростков представлена в таблице 1.

Критериями исключения из исследования служили: недоношенные дети (в том числе дети с внутриутробной инфекцией), отклонения в физическом развитии: опережение или отставание (оценивалось по центильным таблицам в соответствии с возрастом), отягощенный семейный анамнез по гипертрофической и дилатационной кардиомиопатии, патологические изменения на электрокардиограмме, период реконвалесценции после острых респираторных заболеваний менее 6 мес., наличие открытого овального окна и открытого артериального протока.

Стандартная эхокардиография (ЭхоКГ) и технология «След пятна» Speckle Tracking Imaging выполнены на ультразвуковой системе Vivid E9 (GE Healthcare, США) с использованием матричного датчика M5S (1,5–4,6 MHz).

Таблица 1

ЭхоКГ показатели здоровых детей и подростков в зависимости от возраста

|

Показатели |

Дети до 3 лет ( n =25) |

От 3 до 6 лет ( n =15) |

От 6 до 11 лет ( n =23) |

От 11 до 18 лет ( n =23) |

||||

|

M±SD |

Me |

M±SD |

Me |

M±SD |

Me |

M±SD |

Me |

|

|

ЧСС, уд. в мин |

122,82±20,82 |

122,00 |

96,76±12,69 |

99,00 |

84,77±13,35 |

86,00 |

72,19±12,27 |

70,00 |

|

Масса, кг |

10,02±2,52 |

11,00 |

15,20±1,57 |

15,00 |

24,62±6,33 |

23,65 |

54,84±25,96 |

55,00 |

|

Рост, см |

76,94±10,93 |

78,00 |

99,06±6,84 |

96,00 |

123,86±13,08 |

122,50 |

154,04±29,87 |

161,00 |

|

KDO (Simpson), мл |

21,23±8,27 |

22,00 |

31,00±7,85 |

29,00 |

47,00±11,80 |

48,50 |

72,00±17,54 |

68,00 |

|

KSO (Simpson), мл |

5,19±2,58 |

6,00 |

7,55±3,00 |

8,00 |

12,33±4,66 |

12,00 |

19,15±7,09 |

19,00 |

|

ФВ ЛЖ, % |

75,19±9,59 |

73,33 |

76,29±6,10 |

74,19 |

73,97±6,49 |

72,83 |

73,16±8,80 |

72,89 |

|

Индекс сферичности в диастолу, усл. ед. |

1,78±0,26 |

1,69 |

1,66±0,24 |

1,64 |

1,77±0,25 |

1,83 |

1,95±0,19 |

1,91 |

|

Индекс сферичности в систолу, усл. ед. |

2,14±0,46 |

2,00 |

1,94±0,44 |

2,00 |

1,91±0,45 |

2,06 |

2,66±1,66 |

2,17 |

|

Межжелудочковая перегородка, мм |

3,75±0,72 |

4,00 |

4,00±0,50 |

4,00 |

4,79±0,98 |

5,00 |

5,58±1,39 |

5,00 |

|

Задняя стенка ЛЖ, мм |

3,80±0,77 |

4,00 |

4,22±0,83 |

4,00 |

5,00±1,00 |

5,00 |

6,53±1,39 |

6,00 |

|

КДР, мм |

27,90±4,52 |

28,00 |

33,00±2,35 |

32,00 |

36,37±3,61 |

35,00 |

44,84±3,86 |

45,00 |

|

КСР, мм |

15,70±3,42 |

15,00 |

18,11±3,33 |

19,00 |

19,50±4,87 |

20,00 |

25,89±3,83 |

26,00 |

|

Масса миокарда ЛЖ, г |

19,72±4,78 |

20,14 |

30,62±6,09 |

29,72 |

45,83±15,02 |

39,25 |

84,09±26,03 |

82,92 |

|

E , см/с mitr , |

103,00±16,75 |

100,00 |

97,57±18,48 |

97,00 |

99,20±16,87 |

101,00 |

92,53±13,34 |

88,00 |

|

Amitr, см/с |

73,80±18,81 |

78,50 |

58,57±18,09 |

60,00 |

53,80±11,99 |

51,00 |

50,22±10,90 |

48,00 |

|

E / Amitr , усл. ед. |

1,82±0,81 |

1,46 |

1,76±0,77 |

1,43 |

1,86±0,34 |

1,82 |

1,89±0,48 |

1,78 |

|

Emitr / Em ,усл. ед. |

6,78±2,12 |

6,52 |

5,57±1,46 |

5,35 |

5,62±1,47 |

5,57 |

4,64±0,51 |

4,82 |

|

Em, см/с |

16,00±2,71 |

16,00 |

18,00±2,00 |

17,00 |

19,00±4,18 |

19,00 |

19,89±2,92 |

20,00 |

|

S , см/с m |

9,75±2,77 |

9,00 |

11,00±2,45 |

10,00 |

11,87±2,88 |

11,00 |

10,74±2,13 |

10,00 |

|

A , см/с m |

8,82±5,23 |

7,00 |

6,17±0,75 |

6,00 |

6,25±1,55 |

6,50 |

7,57±1,91 |

7,00 |

|

Em / Am, усл. ед. |

2,54±1,25 |

2,40 |

3,01±0,55 |

2,83 |

3,58±1,27 |

3,72 |

2,89±0,19 |

2,86 |

Во время ЭхоКГ регистрировалась электрокардиограмма. ЭхоКГ в двухмерном режиме выполнена по стандартной методике из парастернальной — по короткой оси ЛЖ на уровнях фиброзного кольца митрального клапана, папиллярных мышц (ПМ) и верхушки — и апикальной — на уровне 4 и 2 камер и по длинной оси ЛЖ позиций. Конечный диастолический (КДО) и конечный систолический (КСО) объемы, фракция выброса (ФВ) ЛЖ вычислялись с использованием метода Simpson из апикальной позиции на уровне 4 и 2 камер [17, 18]. Кроме того, использовали импульсно-волновую тканевую допплерографию, с помощью которой регистрировали спектр движе- ния фиброзного кольца митрального клапана на стороне боковой стенки ЛЖ с расчетом максимальной скорости в период систолы и ранней диастолы (E m) с последующим расчетом показателя Emitr/Em [18].

В режиме кинопетли регистрировали три сердечные цикла, затем выполняли оценку ротации и скручивания ЛЖ в каждом сердечном цикле с помощью двухмерной эхокардиографии в режиме speckle tracking с использованием программы Echopac PC, версия 113 (GE Healthcare, США). Двухмерные изображения ЛЖ, зарегистрированные из парастернальной позиции в серошкальном изображении (при частоте кадров ≥ 60/с), автоматически

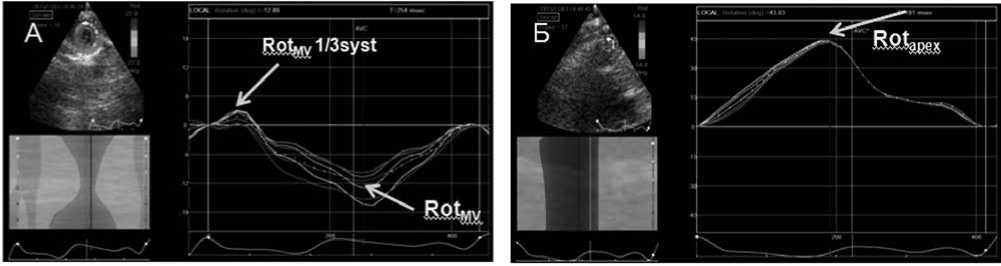

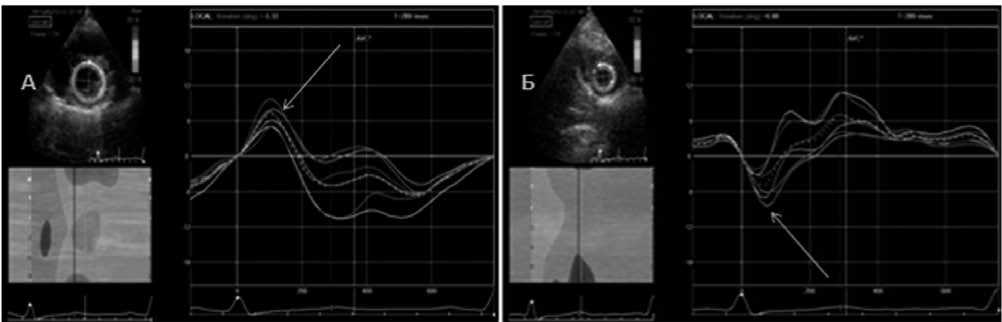

Рис. 1. Изображение левого желудочка по короткой оси на уровне базальных сегментов (А) и на уровне верхушечных сегментов (Б) с использованием технологии Speckle Tracking Imaging. Кривые ротации ЛЖ на уровне базальных сегментов (А) и на уровне верхушки (Б)

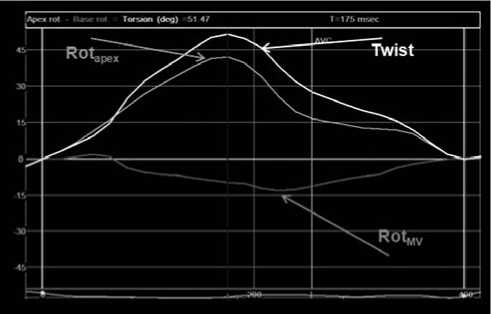

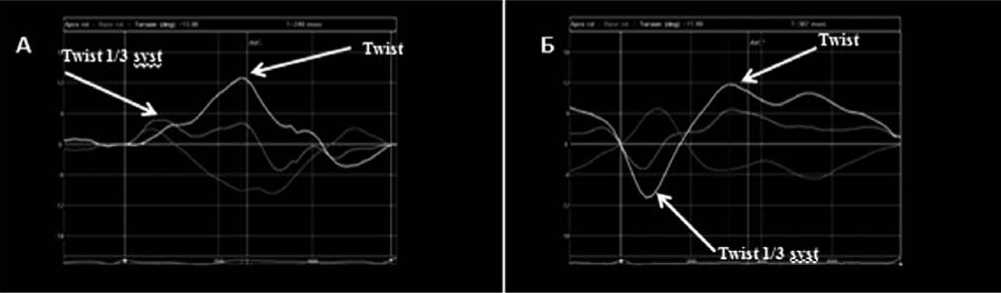

замораживались в конце систолы. Проводилось оконту-рирование границ эндокарда, и автоматически были получены изогнутый М -режим, кривые ротации. По кривым, полученным из парастернальной позиции по короткой оси ЛЖ на уровне базальных и верхушечных сегментов (рис. 1), рассчитывали ротацию ЛЖ в градусах в первую треть систолы и в конце систолы [19–21] на уровне базальных ( RotMV ). верхушечных ( Rotapex ) сегментов и папиллярных мышц ( RotPM ). Скручивание (Twist) ЛЖ в первую треть систолы и в конце систолы оценивали по кривой в автоматическом режиме (рис. 2).

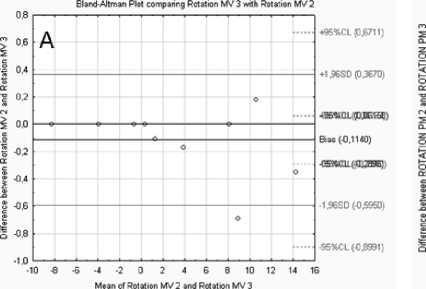

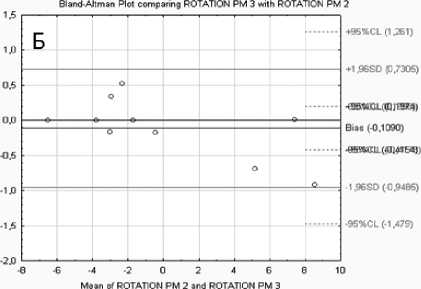

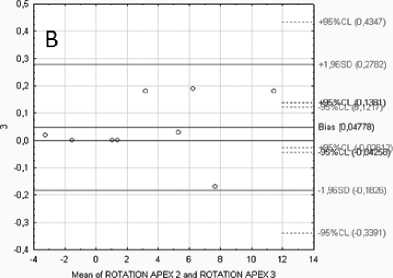

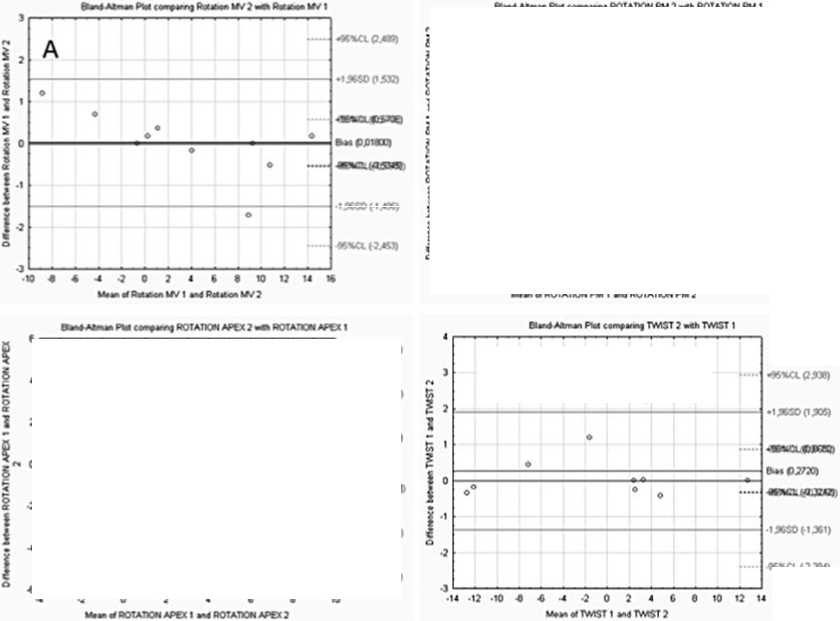

Внутриоператорская и межоператорская воспроизводимость была оценена у 10 детей в возрасте от 1 года до 3 лет с помощью расчета коэффициента внутригрупповой корреляции (intraclass correlation coefficient — ICC) и метода Бленда – Алтмана, поскольку гипотеза о гауссовском распределении по критерию Шапиро – Уилка (Shapiro – Wilk) не была отвергнута. Для расчета внутри-операторской и межоператорской воспроизводимости были использованы архивированные изображения (стаж более опытного врача-исследователя составил более

15 лет, другого врача-исследователя — около 2 лет). Значения внутриоператорской и межоператорской воспроизводимости ротации ЛЖ на уровне базальных, верхушечных сегментов, папиллярных мышц и скручивания ЛЖ приведены в таблицах 2 и 3.

Рис. 2. Кривые ротации ЛЖ на уровне базальных сегментов ( RotMV — розового цвета), верхушки ( Rotapex — голубого цвета) и скручивания (Twist) ЛЖ (белого цвета)

Таблица 2

Показатели внутриоператорской воспроизводимости значений ротации ЛЖ на уровне базальных, верхушечных сегментов и папиллярных мышц, скручивания ЛЖ

|

Показатели |

ICC (95% ДИ) |

Средняя разность измерений |

Стандартное отклонение разностей |

Стандартная ошибка измерений |

|

Rotmv, градусы |

0,99 (–0,29…–0,06) |

0,11 |

0,25 |

0,08 |

|

Rotpm, градусы |

0,99 (–0,42…–0,19) |

0,11 |

0,43 |

0,14 |

|

Rotapex , градусы |

0,99 (–0,04…–0,14) |

0,05 |

0,12 |

0,04 |

|

Twist, градусы |

0,99 (–0,39…–0,26) |

0,07 |

0,46 |

0,14 |

Примечание: здесь и далее ICC — внутриклассовый коэффициент корреляции, ДИ — доверительный интервал.

Таблица 3

Показатели межоператорской воспроизводимости параметров ротации на уровне митрального клапана, папиллярных мышц, верхушки сердца, скручивания ЛЖ

|

Показатели |

ICC (95% ДИ) |

Средняя разность измерений |

Стандартное отклонение разностей |

Стандартная ошибка измерений |

|

Rot mv, градусы |

0,99 (–0,53…–0,57) |

0,12 |

0,77 |

0,24 |

|

Rot pm, градусы |

0,99 (–0,72…–0,59) |

0,06 |

0,92 |

0,29 |

|

Rot apex, градусы |

0,94 (–1,15…–1,28) |

0,06 |

1,69 |

0,54 |

|

Twist, градусы |

0,99 (–0,32…–0,87) |

0,27 |

0,83 |

0,26 |

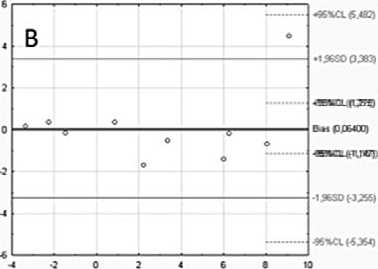

Как видно из таблицы 2, средняя разность измерений глобальной ротации на уровне митрального клапана, папиллярных мышц, верхушки сердца, скручивание направления не превышала 1%, что свидетельствовало об отсутствии систематического расхождения. Стандартное отклонение разностей по всем исследуемым параметрам составило не более 0,458, что невелико по сравнению с самими значениями ротации. Разброс разностей значений двух измерений не выходил за рамки ±1,96 SD (рис. 3).

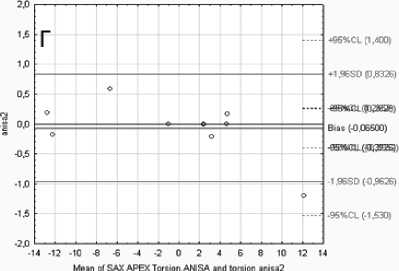

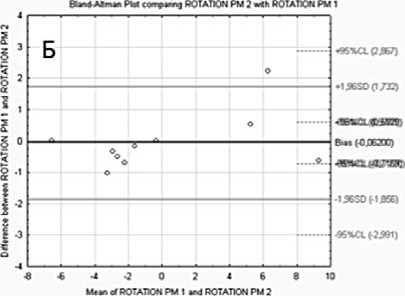

Как видно из таблицы 3 и рисунка 4, межоператорская воспроизводимость оказалась ниже внутриопера- торской, тем не менее ее показатели были удовлетворительными.

Статистический анализ данных. Гипотеза о гауссовском распределении по критериям Колмогорова – Смирнова в форме Лиллиефорса (Lilliefors) и Шапиро – Уилка (Shapiro – Wilk) была отвергнута, поэтому был выполнен тест Манна – Уитни (Manna – Whitney U -test). При использовании таблиц сопряженности вычисляли значение Пирсона ( χ 2), число степеней свободы (df), достигнутый уровень значимости для этого значения статистики. Для оценки силы связи двух качественных

Bland-AJtman Plot comparing ROTATION APEX 3 with ROTATION APEX 2

Рис. 3. Диаграммы Бленда – Альтмана, показывающие согласие у одного исследователя для глобальной ротации на уровне митрального клапана (А), папиллярных мышц (Б), верхушки сердца (В), скручивания ЛЖ (Г)

95X0 (2ДМ)

IX6H«)

Рис. 4. Диаграммы Бленда – Альтмана, показывающие согласие двух исследователей глобальной ротации на уровне митрального клапана (А), папиллярных мышц (Б), верхушки сердца (В), скручивания ЛЖ (Г)

переменных определяли значения таких мер связи, как коэффициент контингенции (СС) и Phi-коэффициент. Оценка корреляционных связей между парами количественных признаков осуществлялась с использованием непараметрического рангового коэффициента Спирмена. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости p принимался равным 0,05. Результаты представлены в виде M±SD (где М — среднее арифметическое, SD — стандартное отклонение), медианы (Ме) и нижней и верхней квартилей, минимального и максимального значений.

Воспроизводимость у одного и двух исследователей оценивалась с использованием внутриклассового коэффициента корреляции и по методу Бленда – Альтмана.

Результаты

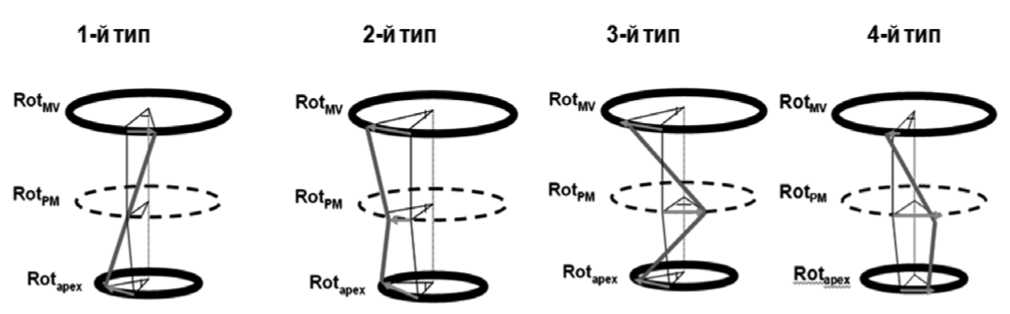

Согласно ранее опубликованным нами данным [15, 16], на рисунке 5 представлены четыре типа скручивания ЛЖ у здоровых детей и подростков в зависимости от направления движения ЛЖ на уровне базальных, верхушечных сегментов и ПМ.

Анализ кривых направления движения базальных сегментов ЛЖ в первую треть систолы показал, что в первую треть систолы ротация ЛЖ на уровне базальных сегментов ((4,827±2,563)°; Me=4,0°), которая была противоположно направленной к концу систолы, зарегистрирована у 60 (55,55%) из 108 здоровых детей и подростков. При этом у 60 из 108 здоровых детей в первую треть систолы движение ЛЖ на уровне базальных сегментов было направлено против часовой стрелки, затем данное направление изменялось и к концу систолы движение базальных сегментов было направлено по часовой стрелке. У 48 из 108 здоровых детей в первую треть систолы наблюдалось движение базальных сегментов по часовой стрелке и данное направление движения сохранялось до конца систолы. Как видно из таблицы 4, значительно чаще ротация ЛЖ в первую треть систолы, которая была противоположно направленной к концу систолы, на уровне базальных сегментов была обнаружена у детей и подростков с первым типом скручивания ЛЖ.

Таблица 4

Частота регистрации ротации на уровне базальных сегментов в первую треть систолы в зависимости от типа скручивания ЛЖ

|

Типы скручивания ЛЖ |

Ротация ЛЖ в первую треть систо- |

||

|

лы, противоположно направленная к концу систолы на уровне базальных сегментов |

Количество детей и подростков |

||

|

есть |

нет |

||

|

I |

47 |

16 |

63 |

|

II |

8 |

12 |

20 |

|

III |

4 |

11 |

15 |

|

IV |

1 |

9 |

10 |

Примечание: анализ таблиц сопряженности ( χ 2=24,69; df=3; p =0,000002; Phi=0,48; CC=0,43).

Ротация ЛЖ на уровне верхушечных сегментов в первую треть систолы по часовой стрелке была выявлена у 20 (18,52%) детей и подростков, которая затем к концу систолы принимала противоположно направленное движение. Не обнаружено значимых различий в частоте регистрации апикальной ротации ЛЖ в первую треть систолы в зависимости от типа скручивания ЛЖ (табл. 5).

Таблица 5

Частота регистрации ротации на уровне апикальных сегментов в первую треть систолы в зависимости от типа скручивания ЛЖ

Рис. 5. Типы скручивания ЛЖ у практически здоровых детей и подростков, рожденных доношенными

|

Типы скручивания ЛЖ |

Ротация ЛЖ на уровне апикальных сегментов в первую треть систолы, изменяющая свое направление движения на противоположное к концу систолы |

Количество детей и подростков |

|

|

Есть |

Нет |

||

|

I |

14 |

49 |

63 |

|

II |

1 |

19 |

20 |

|

III |

5 |

10 |

15 |

|

IV |

0 |

10 |

10 |

Примечание: анализ таблиц сопряженности ( χ 2=7,45; df=3; p =0,058).

Рис. 6. Противоположно направленная ротация ЛЖ в первую треть систолы на уровне базальных (А) и апикальных (Б) сегментов у ребенка Б., 4 лет

Примечание: стрелкой обозначена ротация ЛЖ в первую треть систолы на уровне базальных (А) и верхушечных (Б) сегментов.

В качестве доказательства вышесказанному на рисунке 6 приводятся кривые ротации ЛЖ, зарегистрированные в первую треть систолы на уровне базальных и апикальных сегментов.

Как видно из таблиц, противоположно направленная ротация ЛЖ в первую треть систолы на уровне базальных сегментов была зарегистрирована у 75,9% здоровых детей, имевших первый тип скручивания ЛЖ, и у 29,4% здоровых детей — со вторым типом скручивания ЛЖ. Ротация ЛЖ в первую треть систолы на уровне апикальных сегментов выявлена у 20,37% детей со «взрослым» типом скручивания ЛЖ.

Ротация ЛЖ на уровне ПМ в первую треть систолы была зарегистрирована у 10 (9,26%) здоровых детей и подростков. Не обнаружено значимых различий в частоте регистрации ротации ЛЖ на уровне ПМ в первую треть систолы в зависимости от типа скручивания ЛЖ (табл. 6).

Таблица 6

Частота регистрации ротации на уровне ПМ в первую треть систолы, изменяющей свое направление движения на противоположное к концу систолы, в зависимости от типа скручивания ЛЖ

|

Типы скручивания ЛЖ |

Ротация ЛЖ на уровне ПМ в первую треть систолы, изменяющая свое направление движение на противоположное к концу систолы |

Количество детей и подростков |

|

|

есть |

нет |

||

|

I |

5 |

58 |

63 |

|

II |

0 |

20 |

20 |

|

III |

4 |

11 |

15 |

|

IV |

1 |

9 |

10 |

Примечание: анализ таблиц сопряженности ( χ 2=7,58; df=3; p =0,055).

Полученные нами данные, касающиеся движения ЛЖ на уровне базальных сегментов в первую треть систолы, имеющие противоположное направление движения к концу систолы, согласуются с результатами Kim H. J. и соавт.

-

[22] . В отличие от результатов Kim H. J. и соавт. [22] нами впервые было обнаружено, что значительно чаще ротация ЛЖ в первую треть систолы на уровне апикальных сегментов и ПМ была зарегистрирована у детей, имевших противоположно направленную ротацию ЛЖ в первую треть систолы на уровне базальных сегментов (табл. 7).

Таблица 7

Частота регистрации противоположно направленной ротации ЛЖ в первую треть систолы на уровне базальных и апикальных сегментов

|

Ротация ЛЖ на уровне базальных сегментов в первую треть систолы, изменяющей свое направление движения на противоположное к концу систолы |

Ротация ЛЖ на уровне апикальных сегментов в первую треть систолы, изменяющей свое направление движения на противоположное к концу систолы |

Количество детей и подростков |

|

|

есть |

нет |

||

|

Есть |

18 |

42 |

60 |

|

Нет |

2 |

46 |

48 |

Примечание: χ 2=11,79; df=1; p=0,0005; Phi=0,33; CC=0,31.

|

Ротация ЛЖ на уровне ПМ в первую треть систолы, изменяющей свое направление движения на противоположное к концу систолы |

|||

|

есть |

нет |

||

|

Есть |

10 |

50 |

60 |

|

Нет |

0 |

48 |

48 |

Примечание: χ 2=8,81; df=1; p=0,0029; Phi=0,28; CC=0,27.

При этом изменения направления движения ЛЖ от временного периода первой трети систолы к концу систолы на уровне базальных и верхушечных сегментов и ПМ не были взаимосвязаны с возрастом и не зависели от типов скручивания ЛЖ. Скручивание ЛЖ в конце систолы было связано с величиной ротации ЛЖ на уровне базальных сегментов в первую треть систолы ( r =0,37;

Рис. 7. Кривые ротации ЛЖ на уровне базальных и верхушечных сегментов в первую треть систолы при отсутствии скручивания ЛЖ в первую треть систолы (А) у ребенка К., 5 лет, и при наличии скручивания ЛЖ в первую треть систолы имело место (Б) у ребенка С., 3 лет

p =0,002), изменяющей свое направление движения на противоположное к концу систолы, и отсутствовала данная связь с ротацией ЛЖ в первую треть систолы на уровне апикальных сегментов.

Обнаружен феномен «отсутствия скручивания ЛЖ в первую треть систолы» у 14 (12,96%) из 108 детей (рис. 7). На рисунке 7 приведены кривые ротации ЛЖ в первую треть систолы на уровне базальных и верхушечных сегментов, изменяющих свое направление движения на противоположное к концу систолы, при отсутствии скручивания ЛЖ в первую треть систолы (А) и в случае, когда скручивание ЛЖ в первую треть систолы имело место (Б).

Феномен «отсутствия скручивания ЛЖ» в первую треть систолы был выявлен у детей в возрасте до 4 лет, был связан с росто-весовыми показателями (табл. 8). Отсутствовала взаимосвязь феномена «отсутствия скручивания ЛЖ» в первую треть систолы с индексом сферичности ЛЖ в период систолы и диастолы, массой миокарда ЛЖ, ФВ ЛЖ и показателем E / E .

mitr m

Выявлена связь феномена «отсутствия скручивания ЛЖ» в первую треть систолы со временем до максимального скручивания ЛЖ в конце систолы. Феномен «отсутствия скручивания ЛЖ в первую треть систолы» был выявлен у детей, у которых время до пиковой скорости скручивания ЛЖ к концу систолы составляло менее 85 мс. В то время как у детей, у которых скручивание ЛЖ в первую треть систолы имело место, время до пиковой скорости скручивания ЛЖ к концу систолы составляло более 100 мс.

Таким образом, феномен «отсутствия скручивания ЛЖ в первую треть систолы» выявлен у 12,96% здоровых детей и подростков, рожденных доношенными, в возрасте до 4 лет. Наличие данного феномена не зависит от типа скручивания ЛЖ в конце систолы, индекса сферичности в конце систолы и диастолы. Для феномена «отсутствия скручивания ЛЖ в первую треть систолы» время до пиковой скорости скручивания ЛЖ к концу систолы — менее 85 мс.

Таблица 8

Взаимосвязь росто-весовых показателей с наличием скручивания ЛЖ в первую треть систолы у здоровых детей и подростков, рожденных доношенными

|

Показатели |

Скручивание в первую треть систолы |

Различия по Mann — Whitney U -test ( Zadj, p ) |

M±SD |

Me |

Нижняя — верхняя квартиль |

Минимальное — максимальное значение |

|

Возраст, лет |

1 — есть |

Z j =2,28 |

8,14±3,62 |

7,00 |

5,60–12,50 |

3,80–13,30 |

|

2 — нет |

p =0,023 |

2,80±0,78 |

2,40 |

2,30–3,70 |

2,30–3,70 |

|

|

Масса, кг |

1 — есть |

Zadj 1–2 =2,05 |

25,76±11,49 |

20,60 |

17,70–40,00 |

14,00–43,00 |

|

2 — нет |

p 1–2=0,040 |

12,67±1,42 |

12,00 |

11,70–14,30 |

11,70–14,30 |

|

|

Рост, см |

1 — есть |

Zadj 1–2 =2,18 |

123,29±21,19 |

120,00 |

108,00–150,00 |

95,00–150,00 |

|

2 — нет |

p 1–2=0,029 |

89,00±5,29 |

87,00 |

85,00–95,00 |

85,00–95,00 |

|

|

Площадь поверх- |

1 — есть |

Zadj 1–2 =2,17 |

0,93±0,29 |

0,83 |

0,73–1,29 |

0,61–1,34 |

|

ности тела, см2 |

2 — нет |

p 1–2=0,030 |

0,56±0,04 |

0,54 |

0,53–0,61 |

0,53–0,61 |

|

Длинник ЛЖ в диа- |

1 — есть |

Z adj 1-2 =–2,28 |

6,79±1,07 |

6,71 |

6,13–7,83 |

5,00–8,03 |

|

столу на ППТ, см/м2 |

2 — нет |

p 1–2=0,023 |

8,67±0,46 |

8,52 |

8,30–9,18 |

8,30–9,18 |

|

Поперечник ЛЖ |

1 — есть |

Zadj 1–2=–2,28 |

3,68±0,76 |

3,74 |

2,84–4,05 |

2,64–4,92 |

|

в диастолу на ППТ, см/м2 |

2 — нет |

p 1–2=0,023 |

5,35±0,20 |

5,28 |

5,19–5,57 |

5,19–5,57 |

Примечание: ППТ — площадь поверхности тела.

Обсуждение

Противоположно направленная ротация ЛЖ на уровне базальных и верхушечных сегментов в первую треть систолы (время изометрического сокращения) была зарегистрирована у 60 (55,55%) из 108 здоровых детей и подростков. Согласно данным литературы [20, 23–26], во время изометрического сокращения верхушка и базальные сегменты ЛЖ вращаются в направлении против часовой стрелки. Затем, к концу систолы, меняется движение базальных сегментов и их движение направлено по часовой стрелке, в то время как ЛЖ на уровне верхушечных сегментов продолжает движение по направлению против часовой стрелки [9, 27]. Механизм движения ЛЖ в раннюю систолу, вероятно, обусловлен физиологической асинхронией сокращения эндодокардиальных волокон праворукой спирали и эпикардиальных волокон левоориентированной спирали [4, 28]. Согласно van Dalen B. M. и соавт. [26], ротация ЛЖ в первую треть систолы на уровне базальных сегментов зависит от возраста. Однако нами не было выявлено взаимосвязи ротации ЛЖ в первую треть систолы на уровне базальных, верхушечных сегментов и ПМ с возрастом. Аналогичные данные опубликованы Kim H. J. и соавт. [22].

В сообщении Takahashi K. и соавт. [24] указано о ротации ЛЖ в первую треть систолы на уровне базальных сегментов и ее отсутствии на уровне верхушечных сегментов. В отличие от данных Takahashi K. и соавт. [24] нами была зарегистрирована противоположно направленная ротация ЛЖ в первую треть систолы на уровне верхушечных сегментов у 18,52% и на ПМ — у 9,26% здоровых детей и подростков, рожденных доношенными. Направление движения ЛЖ в первую треть систолы на уровне верхушечных сегментов и ПМ также не была взаимосвязанной с возрастом детей и подростков, рожденных доношенными. По мнению Kim H. J. и соавт. [22], скручивание ЛЖ в первую треть систолы у детей и подростков является следствием «неполного созревания» миокарда.

Нами впервые обнаружен феномен «отсутствия скручивания ЛЖ в первую треть систолы» у 12,96% детей. Генез этого феномена неясен. Исходя из того факта, что феномен «отсутствия скручивания ЛЖ» в первую треть систолы был выявлен у детей в возрасте до 4 лет и был связан с росто-весовыми показателями, мы полагаем, что данный феномен обусловлен незрелостью ротационных механизмов. Можно предположить, что феномен «отсутствия скручивания в первую треть систолы» ЛЖ может быть следствием особенностей электрической активации слоев ЛЖ. Нельзя исключить тот факт, что причиной формирования феномена «отсутствия скручивания ЛЖ в первую треть систолы» могут быть снижение содержания изоформ тайтина [29] , изменения структуры (дезорганизация и деградация) молекулы тайтина [30]. Возможно, повышенный уровень кальция в саркоплазматическом ретикулуме обусловливает физиологическую асинхронию сокращения эндодокардиальных волокон праворукой спирали и эпикардиальных волокон левоориентированной спирали [31].

Выводы

Ротация ЛЖ в первую треть систолы на уровне базальных сегментов зарегистрирована у 75,9% здоровых детей, имевших I тип скручивания ЛЖ, и у 29,4% здоровых детей — со вторым II типом скручивания ЛЖ. Ротация ЛЖ на уровне апикальных сегментов выявлена у 20,37% детей с I типом скручивания ЛЖ.

Феномен «отсутствия скручивания ЛЖ в первую треть систолы» выявлен у 12,96% здоровых детей и подростков, рожденных доношенными, в возрасте до 4 лет. Наличие данного феномена не зависит от типа скручивания ЛЖ в конце систолы, индекса сферичности в конце систолы и диастолы. При феномене «отсутствия скручивания ЛЖ в первую треть систолы» время до пиковой скорости скручивания ЛЖ к концу систолы — менее 85 мс.

Список литературы Механика левого желудочка в первую треть систолы у здоровых детей, рожденных доношенными

- Henson R. E., Song S. K., Pastorek J. S., Ackerman J. J. H., Lorenz C. H. Left ventricular torsion is equal in mice and human. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2000; 278: H1117-1123.

- Opdahl A., Helle-Valle T., Remme E. W., Vartdal T., Pettersen E., Lunde K., Edvardsen T., Smiseth O. A. Apical Rotation by Speckle Tracking Echocardiography: A Simplified Bedside Index of Left Ventricular Twist. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2008; 21: 1121-1128.

- Тorrent-Guasp F., Buckberg G. D., Clemente C., Cox J. L., Coghlan H. C., Gharib M. The Structure and Function of the helical heart and Its Buttress Wrapping. I. The Normal Macroscopic structure of the Heart. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2001; 13(4): 301-319.

- Sengupta P. P., Tajik A. J., Chandrasekaran K., Khandheria B. K. Twist mechanics of the left ventricle: Principles and application. J. Am. Coll. Cardiol. Imaging. 2008; 1: 366-376.

- Shaw S. M., Fox D. J., Williams S. G. The development of left ventricular torsion and its clinical relevance. Int. J. Cardiol. 2008; 130: 319-325.

- Wang J., Khoury D. S, Yue Y., Torre-Amione G., Nagueh S. F. Left ventricular untwisting rate by speckle tracking echocardiography. Circulation. 2007; 116: 2580-2586.

- Steine K., Stugaard M., Smiseth O. A. Mechanisms of retarded apical filling in acute ischemic left ventricular failure. Circulation. 1999; 99: 2048-2054.

- Davis K. L., Mehlhorn U., Schertel E. R., Geissler H. J., Trevas D., Laine G. A., Allen S. J. Variation in tau, the time constant for isovolumic relaxation, along the left ventricular base-to-apex axis. Basic Res. Cardiol. 1999; 94: 41-48.

- Notomi Y., Martin-Miklovic M. G., Oryszak S. J., Shiota T., Deserranno D., Popovic Z. B., Garcia M. J., Greenberg N. L., Thomas J. D. Enhanced ventricular untwisting during exercise: a mechanistic manifestation of elastic recoil described by Doppler tissue imaging. Circulation. 2006; 113(21): 2524-2533.

- Kaku K., Takeuchi M., Tsang W., Yasukochi S., Patel A. R., Mor-Avi V., Lang R. M., Otsuji Y. Age-related normal range of left ventricular strain and torsion using three-dimensional speckle-tracking echocardiography. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2014; 27(1): 55-64.

- Zhang L., Zhang J., Han W., Gao J., He L., Yang Y., Yin P., Xie M., Ge S. Three dimensional relation, twist and torsion analyses using real-time 3D speckle tracking imaging: feasibility, reproducibility, and normal ranges in pediatric population. PLOS ONE. July 18, 2016. Режим доступа: 10.1371/journal. pone.0158679.

- DOI: 10.1371/journal.pone.0158679

- Kim C. S., Park S., Eun L. Y. Myocardial rotation and torsion in child growth. J. Cardiovasc. Ultrasound. 2016; 24(3): 223-228.

- Al-Naami G. H. Torsion of young hearts: a speckle tracking study of normal infants, children, and adolescents. Eur. J. Echocardiogr. 2010; 11(10): 853-862.

- James A., Corcoran J. D., Mertens L., Franklin O., El-Khuffash A. Left ventricular rotational mechanics in preterm infants less than 29 weeks' gestation over the first week after birth. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2015; 28: 808-817.

- Павлюкова Е. Н., Колосова М. В., Унашева А. И., Карпов Р. С. Ротация и скручивание левого желудочка у здоровых детей и подростков, рожденных доношенными. Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2017; 1: 39-53

- Унашева А. И., Павлюкова Е. Н., Колосова М. В. Типы скручивания левого желудочка у здоровых детей и подростков. Сибирский медицинский журнал. 2017; 1: 14-19

- Lai W. W., Geva T., Shirali G. S., Frommelt P. C., Humes R. A. Brook M. M., Pignatelli R. H., Rychik J. Task Force of the Pediatric Council of the American Society of Echocardiography; Pediatric Council of the American Society of Echocardiography. Guidelines and standards for performance of a pediatric echocardiogram: a report from the Task Force of the Pediatric Council of the American Society of Echocardiography. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2006; 19(12): 1413-1430.

- Lang R. M., Badano L. P., Mor-Avi V., Afilalo J., Amstrong A., Ernande L., Flachskampf F. A., Foster E., Goldstein S. A., Kuznetsova T., Lancellotti P., Muraru D., Picard M. H., Rietzschel E. R., Rudski L., Spencer K. T., Tsang W., Voigt J. U. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2015; 28(1): 1-39.

- Helle-Valle T., Crosby J., Edvardsen T., Smiseth O. A., New noninvasive method for assessment of left ventricular rotation: speckle tracking echocardiography. Circulation. 2005; 112: 3149-3156.

- Notomi Y., Lysyansky P., Setser R. M., Shiota T., Popovic Z. B., Martin-Miklovic M. G., Weaver J. A., Oryszak S. J., Greenberg N. L., White R. D., Thomas J. D. Measurement of ventricular torsion by two-dimensional ultrasound speckle tracking imaging. J. Am. Coll. Cardiol. 2005; 45(12): 2034-2041.

- Park S. J., Miyazaki C., Bruce C. J., Ommen S., Miller F. A., Oh J. K. Left ventricular torsion by two-dimensional speckle tracking echocardiography in patients with diastolic dysfunction and normal ejection fraction. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2008; 21(10): 1129-1137.

- Kim H. J., Ji-Hong Yoon J.-H., Lee E.-J., Han J. Normal Left Ventricular Torsion Mechanics in Healthy Children: Age Related Changes of Torsion Parameters Are Closely Related to Changes in Heart Rate. Korean Circ. J. 2015; 45(2): 131-140.

- Lorenz C. H., Pastorek J. S., Bundy J. M. Delineation of normal human left ventricular twist throughout systole by tagged cine magnetic resonance imaging. J. Cardiovasc. Magn. Reson. 2000; 2: 97-108.

- Takahashi K., Al Naami G., Thompson R., Inage A., Mackie A. S., Smallhorn J. F. Normal rotational, torsion and untwisting data in children, adolescents and young adults. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2010; 23: 286-293.

- Kim H. K., Sohn D. W., Lee S. E., Choi S., Park J., Kim Y., Oh B., Park Y., Choi Y. Assessment of left ventricular rotation and torsion with two-dimensional speckle tracking echocardiography. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2007; 20: 45-53.

- Van Dalen B. M., Soliman O. I., Vletter W. B., ten Cate F. J., Geleijnse M. L. Age-related changes in the biomechanics of left ventricular twist measured by speckle tracking echocardiography. Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. 2008; 295: H1705-1711.

- Rademakers F. E., Buchalter M. B., Rogers W. J. Dissociation between left ventricular untwisting and filling. Circulation. 1992; 85: 572-1581.

- Ashikaga H., Coppola B. A., Hopenfeld B., Leifer E. S., McVeigh E. R., Omens J. H. Transmural dispersion of myofiber mechanics: implications for electrical heterogeneity in vivo. J. Am. Coll. Cardiol. 2007; 49: 909-916.

- Макаренко И. В. Роль полиморфизма тайтина в регуляции структурно-функциональных свойств миокарда в норме и при патологии: автореферат дис. … канд. биол. наук. Пущино, 2004: 20

- Chen M. P., Li S. N., Lam W. W., Ho Y. C., Ha S. Y., Chan G. C., Cheung Y. F. Left ventricular torsional mechanics and myocardial iron load in beta-thalassaemia major: a potential role of titin degradation. BMC Cardiovasc. Disord. 2014; 12(14): 49.

- Maskatia S. A., Lee W., Altman C. A., Ayres N. A., Feagin D. K., Pignatelli R. H. Left ventricular rotational mechanics in early infancy: Normal reference ranges and reproducibility of peak values and time to peak values. Early Human Development. 2017; 104: 39-44.