Механизм формирования девиантного поведения подростков с ограниченными возможностями здоровья

Автор: Федоренко Н.Д.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 1 (17), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается механизм формирования отклонений в поведении у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, имеющих диагнозы «задержка психического развития» и «умственная отсталость», и, обучающихся в условиях современной общеобразовательной школе.

Девиантное поведение, подростковый возраст, задержка психического развития, умственная отсталость, дезадаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/140279724

IDR: 140279724

Текст научной статьи Механизм формирования девиантного поведения подростков с ограниченными возможностями здоровья

В настоящее время статистические данные свидетельствуют о росте количества подростков, совершающих суицидальные попытки, преступления, страдающих алкогольной зависимостью, наркоманов и токсикоманов, а также адептов деструктивных религиозных культов [1].

Несмотря на внимание исследователей к девиантному поведению подростков (Е. В. Заика; Е. В. Змановская; Н. И. Корытченкова; П. О. Омарова и др.), редко освещаются проблемы отклоняющегося поведения в контексте особенностей личностного развития, свойственного подросткам с ограниченными возможностями здоровья.

К тому же, многие авторы, анализируя современное состояние системы психологической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья на этапах системы образования, объективно оценивают практику помощи как неэффективную. Происходит это вследствие отсутствия научно обоснованного комплексного и интегрированного психологического подхода со стороны специалистов из-за чего ребенок, зачастую, не получает квалифицированной помощи в школьном классе.

Для решения данной проблемы необходимым является поиск, и разработка эффективных мер профилактики девиантного поведения, для чего в первую очередь, необходимо определение механизмов формирования отклоняющегося поведения, начиная с поступления ребенка в общеобразовательную школу.

Механизм формирования отклоняющегося поведения, описанный И. А. Невским [2], лег в основу нашей работы. Он является универсальным как для здоровых детей и подростков, так и для имеющих ограниченные возможности здоровья. Однако мы конкретизировали данный механизм относительно подростков с ОВЗ, обучающихся в средней общеобразовательной школе, и отразили в иллюстрирующих его схемах для большей наглядности и удобства работы, что значительно облегчило в дальнейшем составление рекомендаций и плана превентивных мероприятий.

С целью изучения механизма формирования девиантного поведения у подростков с ограниченными возможностями здоровья нами проводилось исследование на базе общеобразовательной школы г. Хабаровска, в которой есть классы коррекционно-развивающего обучения. Выборку составили 36 подростков в возрастном диапазоне от 13 до 16 лет. Испытуемые были разделены на две подгруппы в зависимости от степени выраженности интеллектуального дефекта.

В первую подгруппу вошли 17 человек, имеющих, согласно заключению ПМПК, диагноз «задержка психического развития органического генеза», сопровождающийся наиболее часто неврозоподобными состояниями и ОНР третьего уровня (15 юношей и 2 девушки). Во вторую подгруппу вошли 19 подростков, имеющих диагноз «умственная отсталость» (9 юношей и 10 девушек), сопровождающийся наиболее часто системным недоразвитием речи, эпилептическими синдромами с судорожными припадками с фокальным началом.

Нами были изучены и проанализированы личные дела испытуемых, производилось наблюдение и беседа, как с самими испытуемыми, так и с их родителями и педагогами. В результате проведенной работы, можно отметить следующие моменты.

-

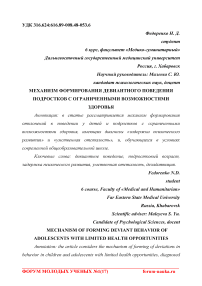

1) Механизм формирования и протекания отклонений в поведении подростков с диагнозом «задержка психического развития органического генеза» выстраивается следующим образом (Рис. 1).

Рисунок 1. Механизм формирования и протекания отклонений в поведении у подростков с задержкой психического развития

Поступая в первый класс общеобразовательной школы, ребенок с задержкой психического развития зачастую попадает в ситуацию, когда многие требования для него непонятны или не доступны, что в дальнейшем может вызвать дезориентацию. Он не справляется с предлагаемой ему учебной программой, может конфликтовать со сверстниками в силу таких личностных особенностей как склонность к жалобам и ябедничеству, гиперактивность и импульсивность либо чрезмерная застенчивость, беспричинная плаксивость. Нередко отмечаются случаи возникновения соматических заболеваний. Все это приводит к началу дестабилизации и дезориентации.

Затем наступает второй этап: по заключению ПМПК такого ребенка переводят в коррекционный класс, тем самым происходит смягчение условий обучения. На этом этапе со стороны ребенка могут происходить попытки восстановления контактов с окружающей средой, и если они буду удачными, механизм формирования отклоняющегося поведения прекращает свое развитие – ребенок социально адаптируется.

Однако зачастую в силу неблагоприятных факторов, окружающих ребенка с задержкой психического развития, например, неблагополучная обстановка в семье или неадекватный стиль воспитания не позволяют преодолеть нетерпимую ситуацию, тем самым не только сохраняя, но и усугубляя состояние дезориентации и дестабилизации. Со временем они неизбежно трансформируются в состояние дезадаптации, когда ребенок или подросток с задержкой психического развития не находя социально приемлемого выхода их неблагоприятной ситуации, прибегает к асоциальным формам поведения. Таким образом, наступает четвертый, последний этап формирования отклоняющегося поведения: асоциальное поведение закрепляется и становится его основной формой.

-

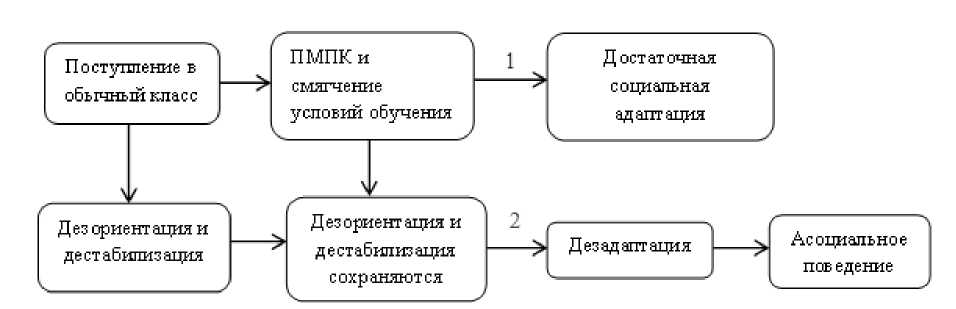

2) Для подростков, имеющих диагноз «умственная отсталость» механизм формирования и протекания отклонений в поведении усложняется (Рис. 2).

Рисунок 2. Механизм формирования и протекания отклонений в поведении у подростков с умственной отсталостью

Так, поступая в первый класс общеобразовательной школы, ребенок с умственной отсталостью попадает в ситуацию дезориентации. У него возникают конфликты с нормально развивающимися сверстниками в силу характерной для него чрезмерной психической расторможенности и несоблюдения дистанции. Ребенок с умственной отсталостью не справляется с предлагаемой учебной программой.

На втором этапе: по заключению ПМПК такого ребенка переводят в коррекционный класс, таким образом, происходит смягчение условий обучения. В это время, так же как и в предыдущем случае, со стороны ребенка могут происходить попытки восстановления контактов с окружающей средой. Однако в силу того, что и данная учебная программа является неподъёмной для ребенка с умственной отсталостью, эти попытки в большинстве случаев не являются успешными, и ему рекомендуют, через ПМПК (третий этап), адаптированную для детей с умственной отсталостью общеобразовательную программу. На этом этапе возможно два варианта развития рассматриваемого механизма: первый – ребенок постепенно адаптируется к новым условиям, и развитие отклоняющегося поведения прекращается; второй, и, как показало наше исследование, наиболее частый – состояние дестабилизации сменяется дезадаптацией ребенка в окружающей среде, на основе которой возможно формирование асоциального поведения школьника.

Таким образом, проявляется качественное своеобразие в механизме формирования девиантного поведения в обеих подгруппах: с одной стороны, содержание механизма не изменяется, с другой – наблюдается его структурное усложнение. Учитывая своеобразие механизма формирования и протекания отклонений в поведении у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательной школе, можно не только наиболее эффективно разрабатывать и проводить психокоррекционное воздействие, но и своевременно подключать учеников к профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение и снижение риска возникновения девиантного поведения.

Список литературы Механизм формирования девиантного поведения подростков с ограниченными возможностями здоровья

- Книжникова С. В. Девиантология для педагогов и психологов: учебное пособие / С. В. Книжникова. - М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 363 с.

- Невский И. А. Предупреждение и преодоление педагогической запущенности школьников: Автореф. дисс. на соиск. учен. ст. докт. пед. наук. - М., 1982. - 53 с.