Механизм формирования и развития человеческого капитала образовательных организаций высшего образования в условиях экосистемного взаимодействия

Автор: Сувалов О.С.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

Ориентация на капитализацию науки, на согласованность российского высшего образования с запросами и потребностями реального сектора экономики предопределяет актуальность экосистемного взаимодействия университетов с внешней средой. Эффективность деятельности образовательной организации напрямую зависит от качества ее научнопедагогических работников, а именно, от результативности проявления их человеческого капитала. В данном исследовании проведен обзор научных подходов к экосистемному сотрудничеству, выделена социальноэкономическая значимость и созидательная роль человеческого капитала университетов для развития общества. Представлены модели механизма взаимодействия человеческого капитала образовательных организаций высшего образования в экосистемах с акцентом на целесообразности кроссфункциональных сетецентрических связей в экосистемной среде. Рассмотрены формы и субъекты экосистемного взаимодействия, условия для максимальной капитализации человеческого капитала. Выделены преимущества гибких самоуправляемых команд. Предложен процесс формирования и развития человеческого капитала образовательных организаций высшего образования в условиях синергетического экосотрудничества. Описаны результаты его влияния на формирование и развитие человеческого капитала образовательных организаций высшего образования.

Развитие человеческого капитала, научно-педагогические работники, образовательные организации, система высшего образования, экосистема человеческого капитала, развитие потенциала, академические и профессиональные сообщества, синергия, симбиоз, инновационная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/149148239

IDR: 149148239 | УДК: 331.5:378.12 | DOI: 10.24158/pep.2025.6.18

Текст научной статьи Механизм формирования и развития человеческого капитала образовательных организаций высшего образования в условиях экосистемного взаимодействия

Государственный университет управления, Москва, Россия, ,

,

Введение . В эпоху сверхскорости, модернизации и глобальной цифровизации возрастает роль актуальной информации, широкого кругозора, мультизнаний для инновационно-прогрессивного развития государства, общества, гражданина. Экономика знаний породила концепцию непрерывного обучения на протяжении всей жизни (lifelong learning). Таким образом, развитие человека через образование становится не только насущной потребностью, но и острой необходимостью. В условиях стремительного устаревания информации конкурентоспособность индивида на рынке труда в первую очередь зависит от его способности к приобретению новых знаний и наращиванию востребованных умений. В процессе развития специалиста и, соответственно, его человеческого капитала (ЧК) значительную роль играет его умение взаимодействовать с окружающей средой (коллегами, бизнес-партнерами и т.п.). Под ЧК мы будем понимать накопленный совокупный результат (актив) знаний, навыков, умений, опыта, способностей, побуждений и мотиваций, запас здоровья, используемый в определенной сфере деятельности и приносящий доход их обладателю.

Приобретение и наращивание «опережающих» знаний требует инвестиций в образование, которое является основой ЧК. В результате накопления знаний раскрывается потенциал личности, ее уникальность, что увеличивает стоимость ЧК индивида на рынке труда. Так как проявление и отдача от ЧК (его результативность) во многом зависят от потенциала личности, следовательно, необходимы благоприятные условия для обеспечения преобразования одного в другое. Ряд ученых отмечает, что организация должна создавать «такие условия, чтобы потенциал перешел или воплотился в новое или более высокое качество и заработал, как человеческий капитал» (Ланская и др., 2020). По нашему мнению, под ЧК можно понимать капитализированный потенциал, соответственно, перед организацией встает задача создания условий для максимального его раскрытия, развития у персонала (как самовозрастающей стоимости) и предоставления сотрудникам расширенных возможностей для его капитализации. В этой связи акцентируем внимание на экосистеме ЧК, которая может реализовываться как во внутренней оболочке (внутриорганизационная экосистема ЧК), так и во внешней экосреде (внешняя экосистема ЧК). Благодаря внутренним связям и внешним коллаборациям образовательных организаций высшего образования (ООВО) с организациями-партнерами, сообществами и т.п., входящими в экосистему, научно-педагогические работники (НПР) приобретают опыт, знания, компетенции, обмениваются передовыми идеями и уникальными практиками; развивая таким образом потенциал, наращивают свой ЧК. Отметим, что обновление (актуализация) знаний, умений, навыков непосредственно влияет на стоимость ЧК в силу их быстрого устаревания (обесценивания) в эпоху сверхскорости.

Выделим роль ООВО как «предоставителя» фундаментальных, многоаспектных, актуальных знаний, как «кузницы» ЧК. Отметим, что качество ЧК выпускников напрямую зависит от качества ЧК НПР. Следовательно, под ЧК ООВО в данном исследовании мы будем понимать совокупный ЧК НПР, который требует эффективного формирования и непрерывного развития для прогрессивной образовательной, научно-исследовательской деятельности и инновационного развития ООВО.

Целью настоящего исследования является изучение механизма формирования и развития ЧК ООВО в условиях экосистемного взаимодействия с позиции внутренних и внешних связей. Поставленная цель предполагает решение таких задач, как: анализ научных трудов по тематике исследования и структурирование подходов к пониманию экосистемы ЧК; систематизация характеристик экосистем ЧК и формулирование их отличительных признаков; обнаружение условий, влияющих на развитие потенциала, а также на степень проявления синергии в процессе экосистемного взаимодействия; моделирование механизма (модели) формирования и развития ЧК в условиях внешней и внутренней экосистем.

В качестве научной гипотезы выдвинуто предположение, что экосистемы способствуют прогрессу ЧК ООВО, открывают расширенные возможности для его дополнительной капитализации, создают благоприятные условия для выстраивания партнерских отношений с внешними представителями, возможными инвесторами.

Научно-методологическая основа исследования представлена фундаментальными научными трудами и современными публикациями отечественных и зарубежных ученых, практиков, компетентных специалистов в области экономики труда, концепции экосистем, концепции управления ЧК ООВО.

Результаты исследования базируются на применении общенаучных, эмпирических, статистических, логико-аналитических, абстрактно-логический методах.

Теоретико-методологическая база исследования . Современная трактовка экосистемы предполагает многослойную взаимосвязь и взаимовлияние социальной и экономической систем. В 1993 г. Дж.Ф. Мур интерпретировал формат экосистем применительно к бизнесу по аналогии с биосистемами в виде «экономического сообщества, поддерживаемого базисом из взаимодействующих организаций и отдельных лиц – организмов делового мира» (Moore, 1996).

Применение экосистемного подхода в высшем образовании в связи с развитием информационных технологий отмечают отечественные ученые. В трудах Б.В. Олейникова и С.А. Подлесного указывается, что «экосистема обучения в системе высшего образования относится к интегрированной среде, где все объекты… взаимодействуют друг с другом, а также с множеством инновационных продуктов, технологий, методик обучения и других элементов экосистемы обучения, которые определяют условия обучения (биотоп)» (Олейников, Подлесный, 2013: 84).

П. Лукша, Д. Спенсер-Кейс, Д. Кубиста определяют образовательные экосистемы как сети взаимосвязанных и разнотипных участников, находящихся в динамических и эволюционирующих отношениях, способствующих созданию разнообразных возможностей для непрерывного обучения и развития на протяжении жизни1.

А.В. Уткин, А.В. Шевченко выделяют следующие признаки образовательной экосистемы: человекоцентрированность, сотрудничество и синергия, максимальная реализация каждого субъекта и эффективность всей экосистемы в результате кооперации, разнообразие участников и ресурсов, децентрализованность управления, интегрированность решений (Уткин, Шевченко, 2022). По нашему мнению, следует добавить к этому признак «гибридность» связей в экосистеме ЧК ООВО.

Е.А. Митрофанова и А.Е. Митрофанова подчеркивают, что в современных условиях персонал «становится динамичной экосистемой», характеризующейся «разнообразным набором штатных и нештатных сотрудников, гиг-работников и других работников, который обеспечивает для организации гибкость и возможность оперативно и адекватно реагировать на глобальные вызовы» (Митрофанова, Митрофанова, 2022: 206). Исследователи отмечают, что «экосистемные» сотрудники представляют ценный для организации ресурс, а также образуют внешний потенциальный «кадровый резерв», которым необходимо умело управлять, как и своим собственным внутренним ресурсом.

Исследованию экосистемного подхода для управления ЧК в сфере высшего образования посвящены научные труды многих современных ученых. Специфика образовательной сферы (академической среды) заключается в превалировании интеллектуального труда и максимально задействованного интеллектуального потенциала НПР. Прирост стоимости ЧК ООВО зависит от условий, в которых он реализуется, в том числе от технической оснащенности и «современности» оборудования, используемого НПР в процессе деятельности; от мотивации и вовлеченности преподавателей в поставленные задачи, степени поощрения инновационной активности; от предоставленных ресурсов (и, собственно, их наличия); от инновационной составляющей (среды, культуры). На наш взгляд, максимизация проявления ЧК зависит в первую очередь от степени поощрения творческой, научной инициативы, высокопрофессиональной среды и возможностей для саморазвития.

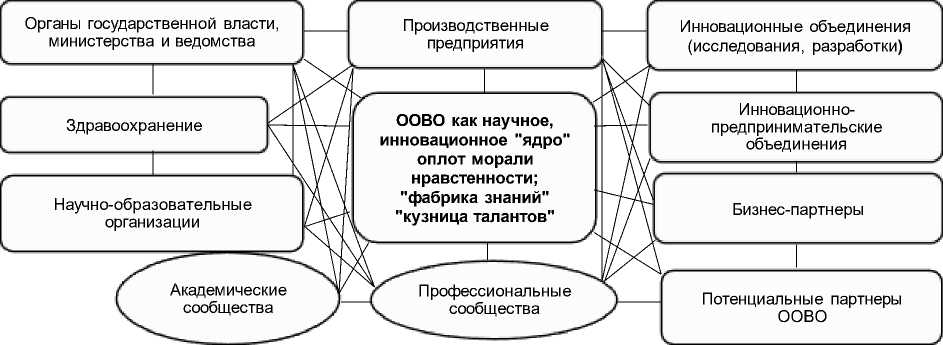

Человеческий капитала образовательных организаций высшего образования как субъект экосистемы . Современные ООВО становятся активными участниками в области инноваций и разработок для бизнеса, наукоемких производств, промышленности. ООВО развивают инновационные образовательные программы, разрабатывают предпринимательские проекты и стартапы, проводят актуальные исследования, что делает их привлекательным партнером для бизнес-экосистем. Актуализируется роль ООВО как научного «ядра», как центра инновационной деятельности, что требует интеграции ООВО в промышленность и бизнес-среду. Значимость инновационной политики ООВО подчеркивается в исследовании Е.С. Митякова, С.Н. Митякова и Т.В. Гориной, которые выделяют роль ООВО как трансфера знаний, как центра развития ЧК (Митяков и др., 2024). В политике высшего образования развивается (масштабируется) новое направление – интенсификации и коммерциализации науки, что актуализирует задачу прогрессивного развития ЧК ООВО.

Заслуживает внимания позиция Р. Паркера и П. Лундгрена, которые считают необходимой переоценку значимости предпринимательства (коммерциализации) в качестве доминирующей парадигмы развития ООВО и перенос акцента на социальные и экологические проблемы, на главенствование социальной роли ООВО. При этом ученые отмечают значимость ЧК ООВО для решения социальных проблем общества (Parker, Lundgren, 2022: 49). Значимость созидательной роли ЧК ООВО в рамках научно-образовательной экосистемы подчеркивается и в трудах Ю.А. Ма-саловой (Масалова, 2022: 16).

Таким образом, современные ООВО являются ядром (созидательным началом) не только знаний, но и культуры, нравственности, что отражается на критериях к формированию и развитию ЧК ООВО, на требованиях к носителям ЧК, которые транслируют знания и ценности как внутри организации, так и вне ее.

Механизм управления ЧК ООВО в процессе эковзаимодействия может иметь централизи-рованный, децентрализированный, гибридный или сетецентрический (коллективный, образующий разномасштабные команды) характер в зависимости от глобальности, масштабности, специфичности обозначенных целей и задач. По нашему мнению, сетецентрическую модель целесообразно применять для решения задач как во внутренней системе управления ЧК, так и во внешней - при сотрудничестве задействованных участников (команд специалистов).

Рассмотрим возможные формы экосистемного взаимодействия (интеграции) ООВО с внешней средой:

-

- «вертикальная» интеграция «школа - вуз - работодатель»;

-

- «горизонтальная» интеграция в научно-образовательную, академическую среду;

-

- разнообразная по масштабам «горизонтально-вертикальная» интеграция (структурное взаимодействие) в структуру «бизнес - научные сообщества - государство» (концепция «тройной спирали»);

-

- «горизонтально-вертикальная» интеграция ООВО в запросы общества: «бизнес - научные сообщества - государство - гражданское общество» («четвертная спираль»);

-

- «кросс-функциональная» формальная (и неформальная) интеграция: ООВО как инновационная среда (ядро) для создания инноваций (Кичатинова, Олейников, 2019).

По сути, кросс-функциональная интеграция предполагает (включает в себя) сетецентрическую модель взаимодействия. По мнению О.Г. Тихомировой, «сетецентрическая модель эффективно может быть реализована в организациях с высокой долей умственного труда, основанного на экономике знаний» (Тихомирова, 2023).

Вариант кросс-функциональной формы экосотрудничества с элементами сетецентрических связей ЧК ООВО представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Формы и субъекты экосистемного взаимодействия человеческого капитала образовательных организаций высшего образования1

-

Figure 1 – Forms and Subjects of Ecosystem Interaction

of Human Capital of Educational

Institutions of Higher Education

Переход от горизонтально-вертикальных (зачастую формализованных) моделей экосистемы к «разумным», гибким, неформализованным, разномасштабным, многоаспектным формам взаимодействия требует активизации специфического (узкопрофильного, ультрапрофессионального) и уникального ЧК ООВО. Гибридные, сетецентрические экосистемы являются мультиплощадкой для коммуникаций, что требует наличия (активизации) эмоционального и социального капитала (как элементов ЧК) у НПР оОвО.

Дополним, что капитализация ЧК исполнителей (группы, команды НПР) может продолжаться через участие в последующих экопроектах с учетом индивидуальных профессиональных интересов и независимо от директив руководства ООВО. Вовлечение НПР в экосреду адаптирует их ЧК к реальным запросам «четвертой спирали», расширяет возможности проявления потенциала и индивидуальных траекторий профессионального развития. Сетецентрическое взаимодействие

-

1 В статье все рисунки и таблицы составлены автором.

«позволяет членам организации1 создавать и эффективно использовать информацию, чтобы увеличить конкурентное преимущество за счет сотрудничества малых и гибких самоуправляемых команд» (Карпова, 2016: 147).

Гибридное кросс-функциональное экосотрудничество позволяет привлекать таланты в ООВО за счет всесторонних мультисвязей, способствует обмену передовой информацией (идеями, знаниями, практиками и т.п.), опережающему развитию и масштабированию капитализации ЧК ООВО.

Эко-«паутина» предполагает связность и целостность, что предоставляет возможности для оптимизации ресурсов, более рационального использования потенциала (человеческого, технического и т.п.), уменьшения затрат (амортизация оборудования, лабораторий, технопарков, совместные приобретения или вложения).

Экосистемная среда открывает безграничное информационно-коммуникационное пространство для прогрессивного развития ЧК ООВО.

Результаты, преимущества и перспективные направления развития человеческого капитала образовательных организаций высшего образования в условиях экосотрудничества . Привлечение ЧК ООВО к внешнему взаимодействию усиливает роль специализированных узкопрофессиональных навыков (специфического ЧК), то есть актуализируются инвестиции ООВО в обучение НПР, прохождение ими углубленных профильных курсов, в «предметные» стажировки и практики.

Возрастает роль социального и эмоционального капитала. Для плодотворных обширных коммуникаций потребуются развитые кросс-контекстные навыки: социальная энергичность и пластичность, командоориентированность (выстаивание отношений, взаимодействий с разносторонними группами), культура общения. Актуализируются экзистенциальные способности и качества личности, необходимые в различных жизненных ситуациях: сила воли, целеустремленность, стрессо-устойчивость, жизнестойкость, эмпатия, гибкость.

Отметим важность формирования и развития ЧК не только через внешние коллаборации, но и посредством создания внутренней экосреды. Выделим роль академических сообществ, являющихся самообразующим, самосинхронизационным ядром развития ЧК ООВО, усиливающим как профессиональные, так и социальные навыки. Научные объединения, являясь результатом профессиональных взаимодействий, становятся источником непрерывного профессионального развития НПР. Следует учитывать специфику академической среды, которой присущи определенные нормы поведения, культура, ценности, преемственность традиций, что априори необходимо учитывать и транслировать с целью воспитания молодого поколения ученых. С позиции руководства крайне важно признание ее ЧК ключевой ценностью, «глобальным» наиценнейшим ресурсом. Только при уважительном отношении к академическим ценностям и собственно к НПР их ЧК будет максимально проявляться и прогрессивно развиваться.

При формировании рабочих групп (команд) «экосотрудников» с целью наиболее полной капитализации их ЧК важно учитывать не только мотивы преподавателей, но и индивидуальные (уникальные) особенности: личностные, деловые, профессиональные.

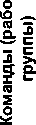

Оценить результативность командного ЧК можно через полезность предложенных «идей» и их дальнейшую капитализацию. Примерная форма оценки качества и результативности командного ЧК представлена в табл. 1.

Таблица 1 – Примерная форма оценки результативности синергетических команд (эффективности командного человеческого капитала)

Table 1 – An Approximate Form for Evaluating the Effectiveness of Synergetic Teams (The Effectiveness of Team Human Capital)

Команда 1

Задача 1

Задача 2

4 5

I

ЧК

K1

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Команда 2 |

J ЧК ук2 |

|||||

|

Команда i |

||||||

|

Итоги реализация цели |

100 |

EU t |

100 |

ЕЖ |

||

Для измерения индекса результативности командного ЧК - I™ нами предлагается следующая формула:

№ = З , - Rt + [Ри • Ut^ • (1 - 3f )]

Lui где:

3t - значимость i -й задачи, (в пределах 100 % значимости цели);

Rt - эффективность (результативность) труда, измеряется как сумма всех % выполненных задач (≤ 100 %) в установленные или более ранние сроки (± t) с учетом разницы затраченных и выделенных ресурсов (Δ % экономии ресурсов);

Ри1 - полезность от идеи, прирост улучшения показателей (в том числе прибыли), ( △ %)

EUt - общее количество предложенных инструментов, технологий выполнения задачи («U-идей»), ед.

Отметим, что при анализе результативности команды целесообразно выявлять «узкие места» и возможности развития потенциала НПР с последующим их обучением в соответствии со стратегией развития ООВО.

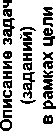

Основные результаты влияния экосреды (как внутренней, так и внешней) на формирование и развитие ЧК ООВО представлены на рис. 2.

С позиции формирования внутренней экосистемы ЧК для успешной (более быстрой) интеграции молодых или новых НПР целесообразно развивать системы наставничества и менторства при соответствующем стимулировании. При этом в ООВО должна поощряться открытость науки, трансфер знаний, междисциплинарное сотрудничество и, как вариант, ротация НПР. Подчеркнем роль инновационной среды и позитивно-дружелюбной атмосферы, актуального обучения, доступности накопленных знаний (научных школ, концепций и т.п.), стимулирование активности (инноваций, идей) для наращивания потенциала и развития ЧК ООВО. Только в данных условиях возможен эффект синергии.

Для дальнейшего непрерывного прогрессивного развития экосистемы ЧК, повышения вовлеченности НПР в экосреду, накопление «золотого» фонда (кадрово-ценностного капитала) базовым условием является умелая работа с кадровым резервом. В экосистему ЧК должны входить подразделения аспирантуры и докторантуры, что предоставляет возможность привлечения талантов в ООВО через формирование «талант-резерва» из молодых и наиболее перспективных соискателей. Даже в случае ухода из ООВО после окончания обучения в аспирантуре/докторантуре данные кандидаты гипотетически могут остаться кадровым резервом, продвигающим интересы ООВО во внешней экосреде. Если молодые ученые приняли решение продолжить научную карьеру в ООВО, то для их вовлечения в экосистему ЧК целесообразно наладить систему посещения занятий более опытных коллег, включение в профессиональные сообщества исходя из интересов, привлечение в исследования (разработки, проекты) для развития потенциала, поощрение совместной с ментором публикационной активности, предоставление многопрофильного обучения с целью выбора более узкой «предметной» специализации (для развития специфического ЧК). Отметим, что в связи с проблемой «демографического старения» основного профессорского состава крайне актуализируется задача привлечения молодежи в науку. При этом речь идет не только о возрастной ротации, но и о сохранности накопленных знаний. Процесс воспитания достойной и умной смены не происходит в одночастье, для этого потребуются годы.

С целью «масштабирования» внутренней синергетической экосистемы ЧК рекомендуется проведение регулярных научных мероприятий (конференций, тематических круглых столов, семинаров и т.п.), в результате которых происходит не только обмен информацией (знаниями, практиками, идеями, прогрессивными методиками), но и наращивание нетворкинга. Любое собрание ученых представляет собой в некотором роде тимбилдинг. Чем чаще организуются интересные, насыщенные актуальной и полезной информацией встречи, тем сплоченнее коллектив, тем действеннее и результативнее внутренняя экосистема ЧК. Как результат – повышение качества образовательной, совместной интеллектуальной и исследовательской деятельности, грантовой и публикационной активности, прирост «научной новизны» – зарождение новых концепций и научных школ.

Акцентируем внимание на стимулирующем механизме эко-ЧК, на «справедливости» и адекватности вознаграждений затраченных усилий. Отсутствие (регулярных) премий, неконкурентное стимулирование результатов приводит к недокапитализации ЧК, что снижает результативность любого сотрудничества.

Транснациональное сотрудничество

Внешнее взаимодействие с бизнес-структурами, органами государственной власти, министерствами, высокотехнологичными предприятиями, научно-исследовательскими институтами (НИИ) и т.п.

|

Инновационные площадки, платформы-интеграторы |

Коммерциализация науки. Взаимная интеграция (симбиоз) науки и бизнеса. Продвижение культуры, ценностей – формирование «зрелого» общества |

Приток государственного финансирования, инвестиций |

Развитие благоприятной высокотехнологичной, социально-экономической среды для многократного увеличения, развития ЧК

Человекоцентричность, прозрачность, открытость, структурированность, честность, гибкость и свобода выбора

Формирование внутреннего и внешнего кадрового резерва («золотого», «серебряного», «бронзового»),

– привлечение талантов, в том числе выдающихся молодых НПР;

– развитие талантов внутри ООВО

Формирование (накопление) «золотого» фонда.

Формирование кадрово-ценностного капитала

Формирование нового качества ЧК (эффект синергии и эмерджентности)

Привлечение, развитие и продвижение ЧК (гудвилл, HR-бренд, NPS*) через:

– академические и профессиональные сообщества, бизнес-среду;

– активности (круглые столы, конференции, бизнес-сессии, форумы, вебинары, курсы обучения, тренинги, конкурсы, корпоративы, «открытые двери» и т.п.);

– проекты, исследования, разработки, эксперименты, стартапы;

– стажировки, ротация

।

Коэволюционное развитие ЧК

(взаимовыгодное сотрудничество с оптимизацией ресурсов)

Обмен ресурсами, активами Ротация ЧК j Добавленная ценность (стоимость ЧК)

Возможности дополнительной капитализации ЧК

Результаты :

Масалова Ю.А. Научно-образовательная экосистема как среда для развития человеческих ресурсов // Креативная экономика. 2022. Т. 16, № 12. С. 4973–4986.

Митрофанова Е.А., Митрофанова А.Е. Экосистемный подход для трансформации управления человеческими ресурсами // Лидерство и менеджмент. 2022. Т. 9, № 1. С. 201–218.

Митяков С.Н., Митяков Е.С., Горина Т.В. Система показателей оценки инновационной политики высшего технического учебного заведения // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Т. 14, № 4. С. 1207–1228.

Олейников Б.В., Подлесный С.А. О концепции «Экосистема обучения» и направлениях развития информатизации образования // Знание. Понимание. Умение. 2013. № 4. С. 84–91.

Тихомирова О.Г. Сетецентрическая модель формирования, развития и управления социально-экономическими системами // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 3. С. 109–114.

Уткин А.В., Шевченко К.В. Экосистемный подход в образовании: от метафоры к методологии и практике // Вестник Череповецкого государственного университета. 2022. № 2 (107). С. 175–189.

Moore J.F. The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems. N. Y., 1996. 297 p.

Parker R., Lundgren P. The Role of Universities in Transformative Innovation Policy // Science and Public Policy. 2022. Vol. 49, iss. 2. P. 159–167.